Die Zukunft von Kunst und Kirche

|

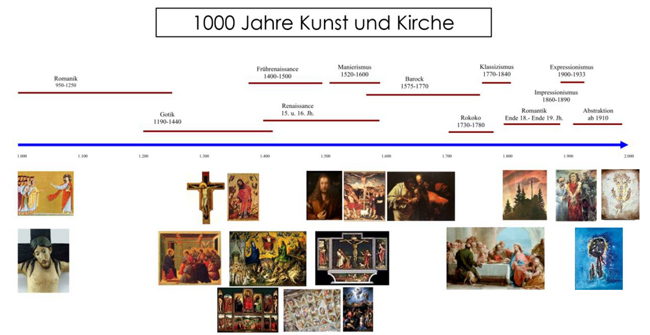

Gott raus! Kunst rein!Zum Dialog mit der Bildenden Kunst in post-volkskirchlichen Zeiten[1]Andreas Mertin Die Geschichte von Kunst und Kirche …Wer sich mit der Gegenwart und der Zukunft der Begegnung von Kunst und Kirche beschäftigen will, sollte sich meines Erachtens zunächst ihre Geschichte vergegenwärtigen. Denn das heutige Verhältnis, und das erscheint mir keineswegs trivial, ist kein ursprüngliches, sondern ein über Jahrhunderte entwickeltes. Menschheitsgeschichtlich ist die gemeinsame Zeit von Kirche und Bildender Kunst dennoch extrem kurz. Sie beginnt Anfang des 3. Jahrhunderts nach Christus und geht im 19. Jahrhundert zuende. Noch präziser könnte man die Hoch-Zeit von Kunst und Kirche auf die 1000 Jahre nach dem Zweiten Konzil von Nicäa (787) begrenzen.[2]

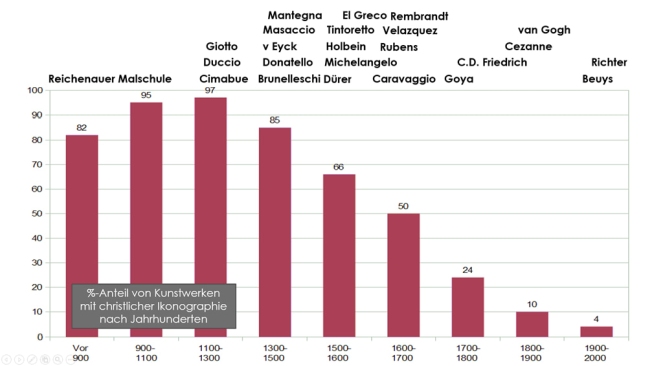

Wenn man dann von Begegnung im Sinne eines öffentlichen und nicht nur auf wenige Menschen begrenzten Diskurses spricht, dann findet der Dialog von Kunst und Kirche nur zwischen dem Jahr 1000 (Bernwardstür Hildesheim) und dem Jahr 1800 statt. Orientiert man sich an der christlichen Ikonographie, dann erreicht die Beziehung zwischen Kunst und Kirche ihre größte Nähe zwischen dem Jahr 1100 und dem Jahr 1300.[3] Nahezu 97% aller öffentlichen Kunst in Europa war damals mit christlicher Ikonographie gefüllt. Danach durchleben Kunst und Kirche allerdings schrittweise mit den künstlerischen Entwicklungen von Giotto (1276-1337)[4] und Jan van Eyck (1390-1441)[5] über Albrecht Dürer (1471-1528) und Hans Holbein (1497-1543)[6] sowie Francisco Goya (1746-1828) eine sich langsam verstärkende Beziehungskrise, um dann im 19. Jahrhundert mit Caspar David Friedrich (1774-1840) einen Schlussstrich zu ziehen.[7]

So dass man mit dem Kunsthistoriker Wolfgang Schöne sagen kann:

Im 19. und 20. Jahrhundert folgt die Kunst dann ganz der Logik des Mephisto in Goethes Faust:

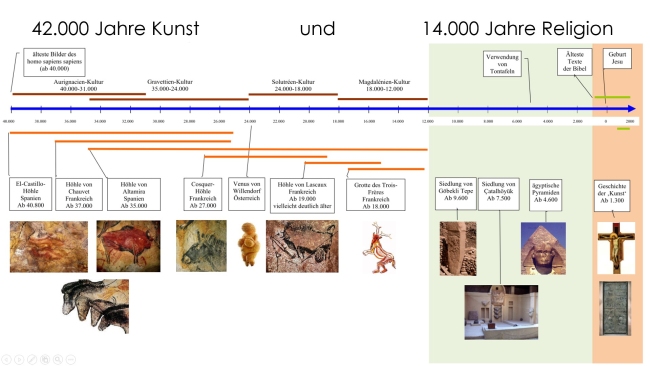

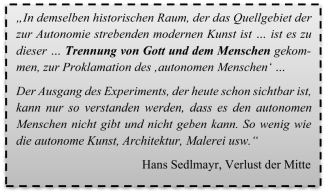

Und potentiell mephistophelisch ist die Kunst eigentlich schon bei Giotto (weil wir bei ihm sehen, wie Gott nach dem Bild des Menschen gestaltet wird) und bei Masaccio (weil die Perspektive, in die Gott eingeordnet wird, die des Menschen ist)[10], spätestens aber bei Francisco Goya (weil er der große Alles-Zermalmer der traditionellen Kunstvorstellungen ist).[11] Und ‚menschlich‘ ist die große Herrin Kirche auch nur insofern, als dass sie weiterhin ab und an Aufträge an die Künstler:innen verteilt. Wirklich als Kunst und nicht bloß als Objekte im Kult hat die Kirche die Bilder der Künstler:innen nur außerordentlich selten angesehen.[12] Allenfalls in den Libri Carolini Karls des Großen taucht am Rande die Idee einer autonomen, am Ingenium der Künstler:innen orientierten Kunstwelt auf.[13] Andererseits ist der Kosmos an Bildern, der in dieser Zeit in Europa entsteht, außerordentlich, weltweit einzigartig und in seiner Komplexität unübertroffen. Es gehört auch zur Aufgabe des Gesprächs von und über Kunst und Kirche, diesen Reichtum zu bedenken und zu wahren.[14] … und die Geschichte von Kunst und ReligionEtwas anders stellt sich die Geschichte dar, wenn wir sie unter dem Aspekt der Beziehung von Kunst und Religion betrachten.[15] Zunächst schrumpft die gerade betrachtete Geschichte von Kunst und Kirche auf einen relativ kleinen Abschnitt in der Kulturgeschichte, aber selbst die Geschichte von Religion und Kunst ist zeitlich begrenzt. Es gehört dennoch zur kirchlichen Standardrhetorik, von einer langen gemeinsamen Geschichte von Religion und Kunst zu sprechen.

Derartige Reden waren bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts vielleicht noch vertretbar, seitdem wurden sie durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse überholt. Die Religionswissenschaftlerin und Biologin Ina Wunn schreibt dazu:

Das bedeutet, dass die Menschheit 30.000 Jahre ganz gut ohne systematisierte Religion ausgekommen ist, bevor sie dann am Ende des Pleistozäns andere Vorstellungen entwickelte:

Religion ist entwickelte Kultur und damit ein später Teil der Kulturgeschichte. Man könnte aber auch sagen: Gott offenbart sich den Menschen (erst) im Holozän. Seitdem diversifiziert sich Religion, sie unterliegt einer Evolution. Bilder und Skulpturen dagegen gehören bereits seit mehr als 40.000 Jahren zur Identitätsbildung des Homo sapiens. Seitdem einzelne Menschen freigesetzt werden konnten, weil sie nicht mehr für die Jagd und die Erhaltung der Horde notwendig waren, entwickelte der Mensch (Vor-)Formen von Kunst. Die Bildproduktion des Menschen ist seiner Religionsproduktion vorgängig. Der komplexe Prozess der Indienstnahme der Bilder durch die frühen Religionen nach 12.000 vor Christus braucht hier nicht skizziert zu werden, er geht aber einher mit einer deutlichen Funktionalisierung der Künste. Andererseits, darauf hat schon Friedrich Schiller in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung hingewiesen, diese Funktionalisierung beraubt die Künste nicht ihrer ästhetischen Potenzen.[18] Die Gegenwart von Kunst und Kirche

1993 – Das Memorandum des EKD -Instituts

Allerdings hält das Memorandum auch fest, dass die kulturelle Qualifikation der Pfarrer:innen nicht an der Universität, sondern erst im zweiten Ausbildungsabschnitt und in der Berufspraxis erfolgen könne. Anders als bei der Philosophie, für die wenigstens ein wenn auch rudimentäres Philosophicum vorgeschrieben wird, gilt das für die kulturelle Qualifizierung nicht. Und bis heute halten in der Konsequenz davon die theologischen Fakultäten an den Universitäten die Beschäftigung mit Bildern und Kunst für etwas, das im zweiten Ausbildungsabschnitt und in der berufsbegleitenden Fortbildung stattzufinden habe.[25] Und man muss es deutlich sagen: Dementsprechend unzureichend ist der Kenntnisstand der Pfarrer:innen. Zudem ist nach dem Ende des ästhetischen Aufbruchs in der Gesellschaft der Druck, sich mit diesen kulturellen Fragen zu beschäftigen, sehr viel geringer geworden. Bildende Kunst ist im Blickfeld von Theolog:innen etwas für die geworden, denen es zufällig Spaß macht, sie ist demnach mehr dem Urlaub als der theologischen Arbeit zuzuordnen.[26] Wenn dann im Beruf ästhetisch-künstlerische Fragen erörtert werden müssen, macht man sich ad hoc schlau oder geht nach dem subjektiven Geschmack. Demgemäß sind die Ergebnisse. Aber immerhin, das Memorandum von 1993 ist einer der wenigen Texte, in denen sich die Evangelische Kirche überhaupt konkret über den Ort der Bildenden Kunst in der Ausbildung ihres „Personals“ geäußert hat. 2002 – Die Denkschrift der EKD

Nun stammt schon das Wort „Kulturschaffende“ aus dem Begriffsreservoir der beiden totalitären Diktaturen auf deutschen Boden.[29] Solche Begrifflichkeiten sollte man unbedingt vermeiden – selbst wenn man sich selbst als Kulturbeauftragter versteht. Und wieder geht es vor allem darum, dem Eigenen im Fremden zu begegnen und nicht das Fremde als dauerhaft Fremdes und deshalb Bereicherndes wahrzunehmen. Ein wirkliches Verständnis von Kunst kann dem Papier nicht entnommen werden. Im Blick auf das Verhältnis zur Kultur blieb das Papier daher auch nahezu vollständig folgenlos, ja man könnte sogar vertreten, dass in der Folge innerkirchlich der kulturelle Anspruch reduziert wurde, weil man sich ja in einer Denkschrift grundlegend zur Sache geäußert und damit Profil gezeigt hatte. Immerhin findet sich in der Denkschrift noch ein knapper Hinweis auf die Notwendigkeit der Wahrnehmung der Kultur auch in der theologischen Ausbildung:

Wenn man überlegt, dass im deutschen Idealismus Religion, Kunst und Philosophie noch als unentbehrliche Wege der Wahrheitsfindung galten (knapp zusammengefasst in der Trias vom Wahren, Schönen und Guten[31]), dann ist der unzureichende Wille, sich mit der Kunst und Kultur der Gegenwart einmal nicht zweckrational zu beschäftigen, beunruhigend. In der Kirche geht es immer nur um die Nutzung im eigenen Interesse. Die Kulturdenkschrift ist so gesehen ein kommunikatives Desaster. Diejenigen, denen man Offenheit signalisieren wollte, hat man nicht erreicht, jene in den Kirchen, die man in ihrem kulturellen Engagement fördern wollte, wurden de facto alleingelassen, insofern sie nicht für die Gemeinde missionierten. 2010 - Die Trivialisierung der Beziehung von Kunst und Kirche

In den letzten Jahren mehren sich zudem die Berichte von neuen kirchlichen Kunstausstattungen, bei denen die ausgewählten Künstler:innen im „Betriebssystem Kunst“ überhaupt keine Rolle spielen, dort nicht einmal auftauchen, und deshalb eher als Kirchen-Designer:innen oder als Fachleute für angewandte religiöse Kunst bezeichnet werden müssten. Die hochkulturelle Ausrichtung, die in den vergangenen 700 Jahren die Gestaltwerdung des Christentums charakterisierte, wurde zugunsten einer funktionalen Einrichtung im Blick auf die Gefühlswelt der Kerngemeinde aufgegeben. Diese Orientierung an der Funktion ist so sehr in die DNA der Kirche eingeschrieben, dass es ihr gar nicht mehr auffällt.

In Essen bat man einen Pop-Art-Künstler um Fenster für eine evangelische Kirche. Weil dieser aber sich noch nie mit religiöser Kunst bzw. mit Religion überhaupt beschäftigt hatte, man aber irgendetwas mit Religion wollte, schleppte man Folianten mittelalterlicher und neuzeitlicher Kunst in sein Atelier, woraufhin er frisch, fromm, fröhlich, frei und äußerst illustrativ gut katholische Fenster für die evangelische Kirche entwarf. Fenster, die allem widersprachen, was Martin Luther oder auch die reformierte Theologie je gelehrt haben.[37] Hauptsache es war bunte Kunst.[38] Das kann man machen, wenn theologische Reflexionen nicht mehr wichtig sind und es nur noch auf den Unterhaltungswert ankommt. „Pictura loquitur - ut populus ad ecclesiam trahatur“, Bilder sprechen, um die Leute in die Kirche zu locken. Das zeigt ein merkwürdiges Verständnis vom Dialog zwischen Kunst und Kirche. Wenn man von der Kunst nur die Verschönerung der Kirche erwartet, also nach Design fragt, hat man wenig von dem verstanden, wozu sich die freie Kunst in den letzten 500 Jahren entwickelt hat.[39] 2017 - Von der Kunst zum Design

Tillich erörtert das 1930 unter dem Stichwort „Kult und Form“ im Rahmen eines Vortrags, den er zur Eröffnung einer Ausstellung von religiösen Kultgegenständen hält. Darin nennt er als sinnvolle und nicht zuletzt von ihm theologisch begründete Kriterien zur Beurteilung der Werke, „Alltag, Gegenwart, Wirklichkeit“, und er bündelt das unter dem Anspruch der (künstlerischen) Wahrheit.

Paul Tillich fasst das Ganze im Blick auf die damalige Ausstellung so zusammen:

Auf diese Weise könnte man das titelgebende „Gott raus! Kunst rein!“ auch formulieren, aber ich will hier Paul Tillich gar nicht für einen Impuls in Anspruch nehmen, der sich für mich aus anderen theologischen Traditionen entwickelt hat.[41] Was Tillich aber sieht, und was sich in den letzten Jahren verschärft abzeichnet, ist der Rückzug von kirchlicher Kunst auf einen Sonderbereich, der bewusst von der Welt, von der Profanität, vom Alltag abgegrenzt wird. Und das wird dann binnenkirchlich positiv bewertet. Tillichs eigene Lösung besteht darin, gerade in der säkularen Kunst und Kultur eine religiöse Grundsubstanz zu postulieren, die es immer wieder neu zu entdecken gilt. Ich folge ihm hierin nicht, weil ich an der faktisch erfolgten Ausdifferenzierung von Kunst und Religion festhalte, aber das Ergebnis – die Hinwendung zur zeitgenössischen Kunst – dürfte dasselbe sein. 2020 - Ist alle Kunst in der Kirche nur Gebrauchskunst?

Diese Ansicht haben Traditionalisten immer schon vertreten: Sobald etwas mit Religion kontaminiert wird, wird es funktional und damit Gebrauchskunst. Die Folgen aus diesem Urteil, hätte es in der zweiten Instanz unverändert Bestand gehabt, wären gravierend für die Begegnung von Kunst und Kirche gewesen. Darüber müssen sich gerade die (freien) Künstler:innen im Klaren sein. Sobald sie sich in den Kontext der Kirche begeben, werden sie nun wieder gut mittelalterlich zur ancilla ecclesiae, zur Magd der Kirche.[42] Das hatte man sich in den ästhetischen Aufbrüchen des 20. Jahrhunderts ganz anders vorgestellt. Man könnte nun sagen, das Gericht bestätigt damit nur die Einschätzung mancher Kirchenvertreter, dass Kunst in der Kirche grundsätzlich funktional zu bestimmen sei. Das hatte ja auch der frühere „Cheftheologe der EKD“, Thies Gundlach, hervorgehoben. Er schrieb schon vor Jahren bei Artheon:

Da ist es wieder: „Pictura loquitur“ (Bilder sprechen) sagt die Kirche, aber eigentlich geht es um das „ut populus ad ecclesiam trahatur“ (um das Volk in die Kirche zu locken).[44] Sprechende Kunst ja, aber nur insofern sie die Menschen in die Kirche zurückführt. In diesem Sinn gab das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts Hannover zu Lüpertz‘ Kirchenfenster der mittelalterlichen Haltung der Kirche Recht. Der Kunst (und der Kirche) tut das – zumindest in protestantischer Perspektive – nicht gut, wie schon die eben zitierten Ausführungen von Paul Tillich gezeigt haben. Nun ist in der zweiten Instanz das Urteil durch einen Vergleich insofern modifiziert worden, als dass die Kirchengemeinde zwar Lüpertz Fenster einbauen lassen kann, aber ein Hinweis angebracht werden muss, dass dadurch die Konzeption einer dezidiert ästhetisch zurückgenommenen Kirche gestört wird. Das scheint mir eine salomonische Lösung zu sein, die die Herabsetzung der Kunst zur ancilla ecclesiae vermeidet. Das Gericht schreibt dazu:

Vielleicht ist so dem Dialog zwischen Kunst und Kirche insofern gedient, als dass nun die Besucher:innen angehalten sind, sich auch in Kirchen auf ihre ästhetische Urteilskraft zu besinnen. Die Zukunft von Kunst und Kirche: Gott raus! Kunst rein!

Davon kann seit 500 Jahren keine Rede mehr sein, wie Calvin in der Institutio schreibt:

Rauterbergs „Gott raus, Kunst rein“ setzt zudem voraus, dass sich nach dem Einzug von Kunst in eine leere Kirche keine religiösen, sondern allenfalls kunstreligiöse Fragen stellen. Umberto Eco hat dem in seinem Roman „Das Foucaultsche Pendel“ widersprochen und vermutet, dass diese Meinung unzutreffend ist:

Trotzdem gibt Rauterberg mit der Formulierung „Gott raus, Kunst rein“ natürlich zumindest auf soziologischer Ebene eine zutreffende Beobachtung wieder. Die Kirchen werden leerer und die Zahl der Kulturkirchen nimmt zu, die Zahl der profanierten Kirchen, die als Ausstellungsorte genutzt werden, ebenso. Wird die Sinnfrage also heute im Wesentlichen durch die Kunst beantwortet? Nun überschätzt diese Vermutung die Bedeutung und die soziologischen Voraussetzungen, die die bildenden Künste in der gegenwärtigen Gesellschaft haben. Keinesfalls ist „Gott raus, Kunst rein“ so zu verstehen, dass es zwei restlos gesamtgesellschaftlich gegeneinander austauschbare Sinnsysteme präsentiert. Das würde ich auch gegenüber Michael Hübl einwenden, der zur documenta 14 schrieb:

Aber natürlich wird in der Kunst auch über Sinn verhandelt, freilich als immanente Sinn(en)erfahrung. Die Kunst, so sagt Niklas Luhmann

Ähnlich argumentiert John Dewey in seinem Klassiker „Kunst als Erfahrung“:

Dewey nennt das eine Kategorienverwechslung. Die Engführung von Kunst und Religion im Sinne von zumindest potentiellen Substitutionsvorgängen hieße eben, die Entwicklung der Moderne misszuverstehen. Letztlich, so meine ich, helfen uns nur Denkmodelle weiter, die von einer klaren Differenzierung von Kunst und Religion als (fast[53]) eigenständige Diskurse ausgehen, so wie es Karl Barth schon 1928 in seinen Vorlesungen zur Ethik überzeugend dargelegt hat. Nach Barth steht die Kunst

All diese Impulse und Modelle, die Luhmann, Dewey und Barth hier skizzieren, wären positiv aufzunehmen und für einen produktiven Kunst-und-Kirche-Diskurs anzueignen. Gott raus! heißt also nicht, Gott rauszuwerfen, Gott aus den Mauern der Kirche zu entfernen, sondern (an) zu erkennen, „dass Gott - vor aller Religion, vor aller Theologie und vor der Kirche! - immer schon bei der Welt ist.“ Damit wird, so hat es Albrecht Grözinger vor Jahren formuliert, „die Aufmerksamkeit auf die Welt und die Sensibilität für die Welt und in der Welt zu einer der ersten Tugenden der Theologie“.[55] Und genau das öffnet dann ihre Räume für die Kunst. Kunst rein! heißt also nicht, kirchliche Theologie und Verkündigung durch Kunst zu ersetzen, sondern die Kunst vor Ort „in einem selbstkritischen Prozess auf die besondere Geschichte Gottes mit den Menschen zu beziehen“.[56] Das ist die spezifische Chance von Kunst in der Kirche in post-volkskirchlichen Zeiten. Dabei wird Kunst nicht zur Religion und sie substituiert keine Religion, sie bleibt weiterhin autonom und spricht autopoietisch für sich mit ihrer eigenen Sprache, auch dann, wenn sie nach ihrem eigenem Ermessen Religion als Material aufgreift, das sie künstlerisch bearbeitet. Im spezifischen Kontext eines Kirchenraumes eröffnen sich aber Resonanzen, die dann vielleicht gemeinsames Gesprächsthema sein können. Notwendige EckpunkteWas gilt es dabei im Blick auf die Zukunft des Dialogs von Kunst und Kirche zu bedenken? Das hängt vom zugrundeliegenden theologischen Modell und den jeweiligen Interessen der Beteiligten ab. Man kann sich dabei natürlich bescheiden im gerade Machbaren, im realistischen Abbild von Religion in der Kunst, sozusagen in der Kleinkunst. Oder man kann versuchen, trotz allem im größeren Rahmen denken. Deshalb möchte ich einige Eckpunkte benennen, die mir für die Arbeit der Kirche mit der Kunst auch in post-volkskirchlichen Zeiten wichtig erscheinen:

Die Rückkehr ins Pleistozän

Für die Kunst-und-Kirche-Avantgardisten in der Tradition von Günter Rombold, Horst Schwebel oder Friedhelm Mennekes ist dies eine düstere Perspektive. Der Differenzierungsgewinn in der Neuzeit und in der Moderne hat offenbar dazu geführt, dass Kunst und Kirche beim Zusammentreffen nahezu sprachlos geworden sind, weil sie sich nicht mehr auf eine Sprache einigen können und die Theolog:innen auch nicht über Strategien der Vermittlung ihrer Ideen verfügen. Aber das heißt nun nicht, dass es nicht doch einen modus operandi gäbe, wie man in Zukunft die Begegnung angehen könnte.

Von all dem wird etwas Wirklichkeit werden, wahrscheinlich in einem bunten sowohl – als auch. Vermutlich sieht die Zukunft so aus, wie es Stefan Seidel in seinem Buch „Nach der Leere. Ver-such über die Religiosität der Zukunft“[64] skizziert hat: Eine Kirche ohne Offenbarungstheologie und Schriftprinzip, eine kirchliche Kunst ohne den Anspruch autonome Kunst zu sein, eine ethische Verpflichtung, auf die sich alle einigen können. Mit anderen Worten: die vollendete Rückkehr ins Pleistozän. Man könnte das sogar als Fortschritt ausgeben, ich sehe das nicht so. Gegen die drohende ResignationIn post-volkskirchlichen Zeiten, in denen die entscheidenden Spiele extra muros ecclesiae (außerhalb der Mauern der Kirche) gespielt werden, habe ich wenig Hoffnung, dass die autonome Kunst in der Kirche als solche noch zur Geltung kommt. Man weiß nicht einmal, ob die Kirche das überhaupt will.

All das sind kleine Indizien dafür, dass die Zukunft des Gesprächs von Kunst und Kirche nicht mehr von der Institution Kirche abhängt, sondern nur noch von interessierten (religiösen) Subjekten. Ob die sich noch in der Kirche versammeln wollen, ist eine ungeklärte Frage. Ich bin da pessimistisch. Künftig geht es deshalb nicht mehr um den Appell an die Institution Kirche, sich um Kunst und Kultur zu kümmern. Die Institutionen werden gesellschaftlich weiterhin an Bedeutung verlieren. Stattdessen gehört es zu den Aufgaben des einzelnen Individuums, das sich für die Kultur in der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft interessiert, in der Verbindung mit anderen Individuen für Kunst und Kultur Sorge zu tragen, sie zur eigenen Kultur zu machen – jenseits aller nationalen, religiösen oder gesellschaftlichen Grenzziehungen.. Ob das gelingen kann, ist nicht vorhersehbar. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es ein aussichtsloses Projekt ist. Deutlich ist aber, dass es nicht mehr reicht, die Gesellschaft, die Kirche, allgemeiner: die Institutionen in die Pflicht zu nehmen. Dafür ist die Entwicklung der Funktionalisierung innerhalb dieser Institutionen schon zu weit vorangeschritten. Insbesondere in den Kirchen unterliegt, wie gerade aufgezeigt, die Kultur einer dramatischen Instrumentalisierung. Zeichen setzen kann und muss man, indem man es anders macht, indem man immer wieder in punktuellen Durchbrechungen etwas von dem aufscheinen lässt, was die Kunst in unserer Kultur sein könnte: realer Ort der Freiheit zu sein.

P.S. Aufgeben ist keine Möglichkeit!Aber, um das aus aktuellem Anlass zu ergänzen: Aufgeben ist keine Möglichkeit. Kunstprojekte können durch diverse Widrigkeiten gefährdet sein. Sie können sich öffentlichen Einsprüchen ausgesetzt sehen (wie bei der documenta 13) oder finanziellen Begrenzungen (eine notorische Erfahrung im Raum der Kirche). Aber man wirft die Flinte nicht ins Korn. Man erwägt Alternativen und entwickelt Problemlösungen. Die Neigung, wenn nicht Glanz, dann gar nichts zu präsentieren, ist ein Holzweg. Es gibt genügend gute Kunst, es gibt genügend gute Künstlerinnen und Künstler, um in den Räumen der Kirche einen Dialog zwischen Kunst und Kirche auf Augenhöhe zu führen. In den Räumen der Kirche kann man diesen Dialog führen, weil Kirchenräume mit ihrer Atmosphäre (ihren religiösen Gebrauchsspuren) es sind, die wir dem säkularen Ausstellungsbetrieb voraushaben. Man kann und sollte es vielleicht anders machen als die Vorgänger, aber man sollte es machen. Man muss es nur wollen und sollte nicht verzagen. Dass, wie man hört, die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck zur documenta fifteen keine Begleitausstellung kuratiert, ist eine Katastrophe – oder ein Menetekel. Anmerkungen[1] Dieser Text ist eine überarbeitete und aktualisierte Version des Vortrags „Gott raus! Kunst rein! Zum Verhältnis von Kunst und Kirche in post-volkskirchlichen Zeiten“ auf der Tagung „Gott raus - Kunst rein?“ der Ev. Akademie Hofgeismar vom 29.-31.10.2021. [2] Schöne, Wolfgang (1957): Die Bildgeschichten der christlichen Gottesgestalten in der abendländischen Kunst. In: Schöne / Kollwitz / Campenhausen (Hg.): Das Gottesbild im Abendland. Witten, S. 7–56. [3] Morel, J. (1975): Säkularisierung und die Zukunft der Religionen. In: Hanf, Theodor (Hg.): Funk-Kolleg sozialer Wandel. Frankfurt/M., S. 237–254. [4] Vgl. Hetzer, Theodor (1981): Giotto - Grundlegung der neuzeitlichen Kunst. Mittenwald. [5] Vgl. Belting, Hans (2013): Spiegel der Welt. Die Erfindung des Gemäldes in den Niederlanden. 2. Aufl. München. [6] Vgl. Mertin, Andreas (2016): Das Gesangbuch der Gesandten. Eine kirchenmusikpolitische Erkundung. In: tà katoptrizómena, Jg. 18, H. 103. http://www.theomag.de/103/am552.htm. [7] Vgl. Schröder, Gerhart (1985): Logos und List. Zur Entwicklung d. Ästhetik in d. frühen Neuzeit. Königstein/Ts., S. 23f.: „Der Bereich des Ästhetischen und die poetische Sprache entstehen als Abraumhalde des Rationalismus ... Seit dem 16. Jahrhundert ist es Sache der Kunst und der Literatur, Bereiche der Innerlichkeit zu artikulieren, die von der Vernunft verworfen werden, und Konflikte festzuhalten, die sie nicht wahrhaben möchte ... Kunst in der Form, die sich mit der Krise der Renaissance herausbildet, bewahrt eine Reihe von Momenten auf, die dem neuen Denken und der neuen Organisationsform der Psyche (der höfischen, der bürgerlichen) entgegengesetzt sind: die Intensität des Gegenwärtigen, die sinnliche Konkretheit, die Vieldeutigkeit und die Offenheit der Beziehungen“ [8] Schöne, Wolfgang (1957): Die Bildgeschichten, a.a.O., S. 7. [9] Goethe, Johann Wolfgang von (1998): Faust. In: ders. (Hg.): Werke. Frankfurt am Main, Band 3, S. 7–404, hier S. 20. [10] Anders, Günther (2020): Schriften zu Kunst und Film. München, S. 316: „Letztlich sind die Kirchenfresken von Masaccio und Lippi Verleugnungen des Begriffes der Transzendenz, bildgewordene Häresien. Häresien, die sich kein noch so kühner Philosoph der Epoche, auch keiner der folgenden Jahrhunderte, hätte herausnehmen dürfen. Das gilt ganz besonders von dem berühmten Fresko in der Santa Maria della Novella. Denn da Masaccio hier den Schöpfergott in einem gebauten Rundbogen unterbringt, weist er ihm ja einen Platz innerhalb der von ihm geschaffenen Welt zu, macht er ihn also gewissermaßen zu einem Ding unter Dingen, nein, schlimmer als das: zu einem Dinge, das nun innerhalb eines von Menschenhand hergestellten Objektes (eben des Rundbogens) seinen Platz einnimmt. Wenn solche Darstellung kein haarsträubendes Sakrileg ist, dann weiß ich nicht, was ein Sakrileg ist.“ [11] So zumindest Sedlmayr, Hans (1948): Verlust der Mitte. Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit. Salzburg, S. 110: „Bei jeder Beschäftigung mit der Kunst Goyas verstärkt sich der Eindruck, daß er _ wie Kant in der Philosophie, wie Ledoux in der Architektur — zu den großen „Alleszermalmern" gehört, die das neue Zeitalter heraufführen.“ [12] Vgl. Belting, Hans (2004): Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. 6. Aufl. München. [13] Eco, Umberto (1995): Kunst und Schönheit im Mittelalter. 3. Aufl. München, S. 159: "Die Ästhetik der Libri Carolini ist eine Ästhetik des unmittelbar Sichtbaren, und sie ist zugleich eine Ästhetik der Autonomie des Werkes der bildenden Kunst." Ähnlich argumentiert Bazon Brock: "Es ist sicherlich nicht unrichtig zu behaupten, daß diese Wesensbestimmung der Kunst als ars mundana einen entscheidenden Einfluß auf die Überwindung der sakralen Bindung der Kunst hatte." Brock, Bazon (1977): Zur Geschichte des Bilderkriegs um das Realismusproblem. In: Brock, Bazon; Fohrbeck, Karla (Hg.): Ästhetik als Vermittlung. Arbeitsbiographie eines Generalisten. Köln: DuMont, S. 317–334, hier S. 327. [14] Vgl. Schwebel, Horst (2002): Die Kunst und das Christentum. Geschichte eines Konflikts. München. Verdon, Timothy (2011): Kunst im Leben der Kirche. Eine 2000-jährige Beziehung. München. [15] Vgl. dazu Mertin, Andreas (2017): Reformierte Ästhetik. In: Dreßler, Sabine; Mertin, Andreas (Hg.): Einsichten. Zur Szenografie des reformierten Protestantismus. Solingen, S. 12–31. [16] Ina Wunn, Religion und steinzeitliche Kunst. Die Höhlenmalerei als Spiegel der jungpaläolithischen Geisteswelt. In: Zeitschrift für Religionswissenschaft (2000) 8, S. 193–211, S. 210. [17] Wunn / Urban / Klein (2015): Götter - Gene - Genesis. Die Biologie der Religionsentstehung. Berlin, S. 177. [18] Schiller, Friedrich (2009): Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. Frankfurt am Main. Vgl. dazu auch Rancière, Jacques (2008): Ist Kunst widerständig? Berlin, S. 41ff. sowie Mertin, Andreas (2012): Die Politik der Ästhetik. Ein Versuch, von Jacques Rancière zu lernen. In: tà katoptrizómena, Jg. 14, H. 75. http://www.theomag.de/75/am379.htm. [19] Vgl. „75 Jahre danach: Kunst und Kirche“ In: tà katoptrizómena, H. 74. https://www.theomag.de/74/index.htm [20] Vgl. „50 Jahre danach: Kunst und Kirche“ In: tà katoptrizómena, H. 71. https://www.theomag.de/71/index.htm Man kann dazu auch die beiden katholischen „Polemiken“ gegen die autonome Kunst lesen, die in Beck, Rainer; Volp, Rainer; Schmirber, Gisela (Hg.) (1984): Die Kunst und die Kirchen. Der Streit um die Bilder heute. München veröffentlicht wurden: Maier, Hans (1984): Der Wandel der Kunst und die Kirche. S. 146–154; sowie Schade, Herbert (1984): Kirche und autonome Kunst. S. 155-169. [21] Kuratorium des Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart (Februar 1993): Memorandum zum Verhältnis der Kirche zur bildenden Kunst der Gegenwart. Marburg. [22] Oelmüller, Willi (Hg.) (1982): Kolloquium Kunst und Philosophie 2. Ästhetischer Schein. Paderborn. [23] Oelmüller, Willi (Hg.) (1983): Kolloquium Kunst und Philosophie 3. Das Kunstwerk. Paderborn. [24] Oelmüller, Willi (Hg.) (1981): Kolloquium Kunst und Philosophie 1. Ästhetische Erfahrung, Paderborn. [25] Eine Ausnahme bildet Küster, Volker (Hg.) (2021): Theologie und Kunst unterrichten. Leipzig. Aber auch hier wird nicht der Ort der kulturellen Professionalisierung der künftigen Pfarrer:innen präzise benannt. [26] Dagegen hält Karl Barth schon 1928 fest: Das wäre eine schlottrige Auffassung, nach der die Kunst ein Fakultativum für solche, denen es zufällig Spaß macht, wäre. Das Wort und Gebot Gottes fordert Kunst … Ein Mensch, der sich dem vorwegnehmenden Schaffen der Aisthesis grundsätzlich oder aus Faulheit entziehen wollte, wäre sicher kein guter Mensch.“ Barth, Karl (1978): Ethik 2. Vorlesung Münster WS 1928/29, Bonn, WS 1930/31. Zürich. [27] Evangelische Kirche in Deutschland (2002): Räume der Begegnung. Religion und Kultur in evangelischer Perspektive. Eine Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Gütersloh. [28] Ebd., S. 87. [29] Süskind, Wilhelm E. (1962): Kulturschaffende. In: Sternberger, Dolf; Storz, Gerhard; Süskind, Wilhelm E. (Hg.): Aus dem Wörterbuch des Unmenschen. München, S. 64-69. Allein auf den Internetseiten der EKD wird man bei der Eingabe des Wortes „Kulturschaffende“ über 50mal fündig. So heißt es dort: Der evangelische Kulturbeauftragte Johann Hinrich Claussen fordert mehr Geld von seiner Kirche für die Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden. „Wir müssen uns angewöhnen, Kunst und Kultur angemessen zu finanzieren“, sagte der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). [30] EKD., Denkschrift, a.a.O., S. 88. [31] Vgl. dazu Kurz, Gerhard (2015): Das Wahre, Schöne, Gute. Aufstieg, Fall und Fortbestehen einer Trias. Paderborn [32] Vgl. Kunstforum International Band 125: Betriebssystem Kunst (1994). Ruppichteroth [33] So meint auch die aktuell erschienene Ausgabe 3/21 der Zeitschrift „kunst und kirche“ wieder nach dem Christusbild in der Kunst der Gegenwart fragen zu müssen. Dort heißt es: „Sind es die großen Fragen und Krisen der Zeit, in denen sich das Bild Christi heute neu einbrennt, oder ist es vielmehr gerade die Unbestimmtheit einer Leerstelle, die das heilsgeschichtliche Bild des leidenden Gottessohnes angemessen zur Darstellung bringt?“ Die dabei vorgestellten Künstler sind nun gerade nicht repräsentativ für die Gegenwartskunst. Und die Frage der „angemessenen Darstellung“ setzt eine Autorität voraus, die darüber entscheiden könnte. Welche sollte das sein? [34] Marti, Kurt (2010): Notizen und Details 1964-2007. Beiträge aus der Zeitschrift Reformatio. Zürich. S. 1015. [35] https://www.evangelisch.de/inhalte/101129/09-08-2010/form-statt-inhalt-kritik-wittenberger-lutherzwergen [36] Mertin, Andreas (2010): Wahrnehmungsstörung. Beobachtungen zur aktuellen protestantischen Kulturhermeneutik. In: tà katoptrizómena, Jg. 12, H. 67. http://www.theomag.de/67/am327.htm. [37] Mertin, Andreas (2016): Mit Kunst zurück ins Mittelalter? Eine protestantische Farce. In: tà katoptrizómena, Jg. 18, H. 104. https://www.theomag.de/104/am567.htm. [38] Vgl. Wandel, Jürgen (2016): Blasphemie in blau. Ein neues Kirchenfenster zeigt Gott als alten Mann. In: Zeitzeichen: evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft, H. 10. [39] Vgl. Hofmann, Werner (1983): Die Geburt der Moderne aus dem Geist der Religion. In: Hofmann, Werner (Hg.): Luther und die Folgen für die Kunst. Ausstellungskatalog. München: Prestel, S. 23–71. [40] Vgl. Tillich, Paul (1975): Kult und Form. (1930). In: Tillich, Paul (Hg.): Die religiöse Substanz der Kultur. Schriften zur Theologie der Kultur. Gesammelte Werke Band 9. 2 Aufl. Stuttgart, S. 324–327. [41] Zumal Paul Tillich „die Welt immer auf ihre religiöse Struktur hin befragen [muss], und seine ganze theologische Emphase gilt ja nicht zufällig seiner These von der religiösen Grundierung aller Kultur.“ Grözinger, Albrecht (1990): Christologie und Ästhetik. Die Lichterlehre Karl Barths in ihrer Bedeutsamkeit für die Praktische Theologie. In: Seim, Jürgen; Steiger, Lothar (Hg.): Lobet Gott. Beiträge zur theologischen Ästhetik. München, S. 40–46. [42] Bündig zusammengefasst hat das Salome Schmid-Iser in ihrer liturgiewissenschaftlichen Masterarbeit zum Sakral-Bild. Vgl. Schmid-Iser, Salome (2013): Ist ein sakrales Kunstbild möglich? Konflikte zwischen den Festlegungen der Kirche zum Bild und der neuzeitlichen Kunst. Luzern, S. 143: „Eine Versöhnung der Gegensätze scheint nur möglich, wenn der Künstler sein Werk als Mitglied der Kirche in der Haltung des „serviam“, im Sinne der ars ancilla ecclesiae herstellt, mehr noch, wenn er sein Werk als ‚Opfergabe‘ versteht, die er ‚zum Altar Christi‘ bringt.“ Die gesamte Arbeit ist in ihrer radikalen Zuspitzung auf den funktionalen Gedanken äußerst interessant. [43] Thies Gundlach, Das kulturelle Engagement der EKD in pragmatischer Absicht, in: Artheon. Mitteilungen der Gesellschaft für Gegenwartskunst und Kirche, Nr. 22, September 2005, S. 18-21. [44] Vgl. Settis, Salvatore Toscano Bruno (1987): Ikonographie der italienischen Kunst, 1100-1500: eine Linie. In: Previtali, Giovanni; Zeri, Federico (Hg.): Italienische Kunst. Eine neue Sicht auf ihre Geschichte. 2 Bände. Berlin, S. 9–106. [45] https://oberlandesgericht-celle.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/hannoveraner-marktkirche-bekommt-das-reformationsfenster-206452.html [47] Vgl. Mertin, Andreas (2018): „Das ist eine Art, zu Gott zurückzufinden …“. Gerhard Richters Projekt in Münster führt zu merkwürdigen Irritationen. In: tà katoptrizómena, Jg. 20, H. 111. https://www.theomag.de/111/am618.htm. [48] Calvin, Jean; Weber, Otto; Freudenberg, Matthias (Hg.) (2012): Unterricht in der christlichen Religion. Institutio Christianae religionis. 3. Aufl. Neukirchen-Vluyn. [49] Eco, Umberto (1992): Das Foucaultsche Pendel. Roman. München, S. 281f. [50] Michael Hübl (2017), Die Rolle des Künstlers und des Publikums auf einer documenta zwischen Endzeitstimmung und Handlungsersatz“, Kunstforum international, Bd. 248/249, S. 78-89. [51] Luhmann, Niklas (1990): Weltkunst. In: Luhmann / Bunsen / Baecker (Hg.): Unbeobachtbare Welt. Über Kunst und Architektur. Bielefeld: Haux, S. 7–46, hier S. 46. [52] Dewey, John (1980): Kunst als Erfahrung. Unter Mitarbeit von Christa Velten. Frankfurt am Main, S. 368f. Dewey nennt das „Kategorienverwechslung“ bzw. „Verwirrung der Werte“. [53] Georg Simmels charmanter Vorschlag, weil beide Diskurse (Kunst wie Religion) eben doch nie vollständig alles erschöpfend behandeln könnten, wären sie doch in einer gewissen Weise genötigt, ab und an einen Blick auf den anderen Diskurs zu werfen, wäre eigens zu erörtern. Vgl. Simmel, Georg (1984): Das Christentum und die Kunst. In: Simmel, Georg: Das Individuum und die Freiheit. Berlin, S. 120–129. [54] Barth, Karl (1978): Ethik, a.a.O.., S. 439 u. 440. [55] Grözinger, Albrecht (1990): Christologie und Ästhetik. A.a.O. [56] Ebd. [57] Marti, Kurt (1958): Christus, die Befreiung der bildenden Künste zur Profanität. In: Evangelische Theologie, H. 8. Wiederveröffentlicht in: Marti, Kurt (1976): Grenzverkehr. Ein Christ im Umgang mit Kultur, Literatur u. Kunst. Neukirchen-Vluyn, S. 178–184. [58] Vgl. Schwebel, Horst (1988): Wahrheit der Kunst - Wahrheit des Evangeliums. Einer Anregung Eberhard Jüngels folgend und widersprechend. In: Mertin, Andreas; Schwebel, Horst (Hg.): Kirche und moderne Kunst. Eine aktuelle Dokumentation. Frankfurt am Main, S. 135-145. [59] Mertin, Andreas (2010): Ästhetischer müssten die Evangelischen sein! Notizen zur kulturellen Geisteslage des Protestantismus. In: tà katoptrizómena, Jg. 12, H. 63. http://www.theomag.de/63/am300.htm. Mertin, Andreas (2014): Kirche und Kunst. Zur Annäherung der kirchlichen Ausstellungspraxis an die Kulturwirtschaft. In: tà katoptrizómena, Jg. 16, H. 87. http://www.theomag.de/87/am467.htm. Die Rede vom Speck für die ästhetischen Mäuse stammt von Friedrich Niebergall, der 1929 schrieb: „Irren wir uns nur nicht: mögen wir noch soviel Speck für die intellektuellen und ästhetischen Mäuse in die Falle tun, wir fangen sie doch nicht sicher gehen diese Nascher bald wieder hindurch. Jedenfalls wollen wir uns hüten, unser Kirchenvolk, das singen, beten und eine gute Predigt hören will, auch noch zu verlieren, indem wir ihm - Kaviar vorsetzen, wo es Brot will ... Freilich, wenn es Kaviar gibt, warum soll man ihn nicht anbieten? Wir wollen in kleineren Kreisen das Bedürfnis nach schönen Feiern befriedigen, die die Gaben Gottes im Gewand der Kunst anbieten. Nur dass es nicht eine Anbetung von schönen Hüllen ohne Inhalt werde!“ Niebergall, Friedrich (1925): Die gegenwärtigen kultischen Reformen, gemessen am Evangelium. In: Horn, Kurt; Bartning, Otto (Hg.): Kultus und Kunst. Beiträge zur Klärung des evangelischen Kultusproblems. Berlin. [60] Vgl. Mertin, Andreas (2008): Glanz oder gar nicht - Kunst und Kultur heute. In: Musik und Kirche, H. 06. [61] Ullrich, Wolfgang (2017): Zwischen Deko und Diskurs. Essay. Herausgegeben von Perlentaucher. Online verfügbar unter https://www.perlentaucher.de/essay/wolfgang-ullrich-ueber-kuratoren-und-kunstmarktkunst.html [62] So Michael Hübl (2017), „Melancholie der Muße und des Mitmachens. Kursorische Beobachtungen zum Stand der Kunst zwischen Partizipation und edler Gesinnung.“ Kunstforum international Band 247, S. 74-85. [63] Ich vermute nur, dass sich auch dabei die Konflikte nur wiederholen würden, denn das binnenkirchliche Design ist eben mit dem säkularen Design nicht mehr konkurrenzfähig. Die Ästhetisierung diverser Ausgaben der Lutherbibel 2017 gab davon einen interessanten Eindruck. Hier zeigte sich Boulevard statt Qualitätsdesign. [64] Seidel, Stefan (2020): Nach der Leere. Versuch über die Religiosität. München. Vgl. dazu Mertin, Andreas (2020): „Nach der Leere“ oder: Zurück ins Pleistozän? Eine subjektive Auseinandersetzung mit einem anregenden Buch. In: tà katoptrizómena, Jg. 22, H. 128. https://www.theomag.de/128/am717.htm. [65] Das Plateau, Stuttgart, Radius Verlag, 1980ff. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/135/am743.htm |

Wie stellt sich vor diesem grob skizzierten historischen Hintergrund die Gegenwart von Kunst und Kirche dar? Berücksichtigt man, dass die Voraussetzungen denkbar schlecht waren, da sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts die Kirchen von der zeitgenössischen Kunst abgewandt hatten

Wie stellt sich vor diesem grob skizzierten historischen Hintergrund die Gegenwart von Kunst und Kirche dar? Berücksichtigt man, dass die Voraussetzungen denkbar schlecht waren, da sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts die Kirchen von der zeitgenössischen Kunst abgewandt hatten 1993, also vor knapp 30 Jahren verabschiedet der Rat der EKD auf Vorschlag des Kuratoriums des EKD-Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart in Marburg ein Memorandum zum Verhältnis der Kirche zur bildenden Kunst der Gegenwart.

1993, also vor knapp 30 Jahren verabschiedet der Rat der EKD auf Vorschlag des Kuratoriums des EKD-Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart in Marburg ein Memorandum zum Verhältnis der Kirche zur bildenden Kunst der Gegenwart. Noch deutlicher wurde der Stand der Beziehung zwischen Kunst und Kirche spätestens mit der Vorbereitung und der Ausarbeitung der Kultur-Denkschrift „Räume der Begegnung“, die von der EKD 2002 publiziert wurde.

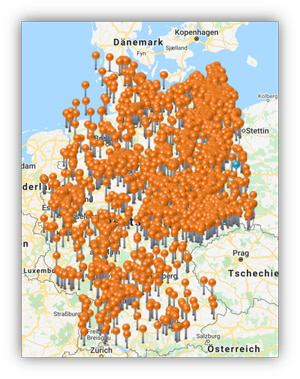

Noch deutlicher wurde der Stand der Beziehung zwischen Kunst und Kirche spätestens mit der Vorbereitung und der Ausarbeitung der Kultur-Denkschrift „Räume der Begegnung“, die von der EKD 2002 publiziert wurde. Auf den ersten Blick könnte man den Eindruck haben, dass es trotz alldem um das Verhältnis von Kunst und Kirche gar nicht so schlecht steht. Ganze 2.222 Kulturkirchen verzeichnet die Kulturkirchen-App der EKD. Zahlreiche Landeskirchen haben in den letzten 20 Jahren die kulturelle Verantwortung von der Kirchenleitung in die Breite der landeskirchlichen Strukturen verlagert, so dass viele Kirchenkreise eigene Kultur-Pfarrer:innen haben. Diese sind dann aber für die gesamte Kultur zuständig, das heißt, sie sind keine Fachleute für Bildende Künste. Das führt notwendig zu Nivellierungen im Verhältnis von Kunst und Kirche. Kompetenzen dafür, was das ‚Betriebssystem Kunst‘

Auf den ersten Blick könnte man den Eindruck haben, dass es trotz alldem um das Verhältnis von Kunst und Kirche gar nicht so schlecht steht. Ganze 2.222 Kulturkirchen verzeichnet die Kulturkirchen-App der EKD. Zahlreiche Landeskirchen haben in den letzten 20 Jahren die kulturelle Verantwortung von der Kirchenleitung in die Breite der landeskirchlichen Strukturen verlagert, so dass viele Kirchenkreise eigene Kultur-Pfarrer:innen haben. Diese sind dann aber für die gesamte Kultur zuständig, das heißt, sie sind keine Fachleute für Bildende Künste. Das führt notwendig zu Nivellierungen im Verhältnis von Kunst und Kirche. Kompetenzen dafür, was das ‚Betriebssystem Kunst‘ Als es 2010 zum Konflikt um die Skulpturen des Künstlers Otmar Hörl in der Lutherstadt Wittenberg kam, befragte man nur Designer:innen und Werbespezialist:innen, wie man es denn hätte „besser“ machen können, um Luthers Botschaft unters Volk zu bringen.

Als es 2010 zum Konflikt um die Skulpturen des Künstlers Otmar Hörl in der Lutherstadt Wittenberg kam, befragte man nur Designer:innen und Werbespezialist:innen, wie man es denn hätte „besser“ machen können, um Luthers Botschaft unters Volk zu bringen. Aber tatsächlich lässt sich eine Entwicklung beobachten, die schon Paul Tillich in den dreißiger Jahren Sorgen bereitet hatte: Dass man sich in der Kirche eher am binnenkirchlichen Kult-Design statt an der Formkraft gegenwärtiger Kunst orientiert.

Aber tatsächlich lässt sich eine Entwicklung beobachten, die schon Paul Tillich in den dreißiger Jahren Sorgen bereitet hatte: Dass man sich in der Kirche eher am binnenkirchlichen Kult-Design statt an der Formkraft gegenwärtiger Kunst orientiert.  Im letzten Jahr ist es durch eine fast übersehene Begründung des Urteils eines Gerichts in Deutschland beinahe zu einer Umwertung der Werte gekommen, die bis dahin das Gespräch von Kunst und Kirche bestimmt hatten. In der Auseinandersetzung um den Einbau eines von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder gesponserten und von Markus Lüpertz entworfenen Reformationsfensters für die Marktkirche in Hannover kam es zu einem Prozess, weil der Erbe des bauausführenden Architekten Dieter Oesterlen Einspruch erhoben hatte, da durch den Einbau des Fensters die ursprüngliche künstlerische Konzeption beschädigt werde. Zwei Kunstansprüche im Konflikt sozusagen. Nun sollte das Landgericht Hannover entscheiden, welcher Kunstanspruch durchzusetzen sei. Und es hat sich, das muss man in aller Fairness sagen, die Sache nicht leicht gemacht. Und schließlich hat es zugunsten von Markus Lüpertz und der Kirchengemeinde entschieden, aber mit einem überaus bemerkenswerten Argument. Das Gericht stellte fest, dass Kirchen ja nur Gebrauchsgegenstände seien und daher auch die sich dort befindliche Kunst und Architektur nur Gebrauchskunst, angewandte Kunst. Im Gegensatz zur schützenswerten freien, autonomen Kunst sei die Kunst in der Kirche der Liturgie untergeordnet und deshalb funktional zu qualifizieren.

Im letzten Jahr ist es durch eine fast übersehene Begründung des Urteils eines Gerichts in Deutschland beinahe zu einer Umwertung der Werte gekommen, die bis dahin das Gespräch von Kunst und Kirche bestimmt hatten. In der Auseinandersetzung um den Einbau eines von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder gesponserten und von Markus Lüpertz entworfenen Reformationsfensters für die Marktkirche in Hannover kam es zu einem Prozess, weil der Erbe des bauausführenden Architekten Dieter Oesterlen Einspruch erhoben hatte, da durch den Einbau des Fensters die ursprüngliche künstlerische Konzeption beschädigt werde. Zwei Kunstansprüche im Konflikt sozusagen. Nun sollte das Landgericht Hannover entscheiden, welcher Kunstanspruch durchzusetzen sei. Und es hat sich, das muss man in aller Fairness sagen, die Sache nicht leicht gemacht. Und schließlich hat es zugunsten von Markus Lüpertz und der Kirchengemeinde entschieden, aber mit einem überaus bemerkenswerten Argument. Das Gericht stellte fest, dass Kirchen ja nur Gebrauchsgegenstände seien und daher auch die sich dort befindliche Kunst und Architektur nur Gebrauchskunst, angewandte Kunst. Im Gegensatz zur schützenswerten freien, autonomen Kunst sei die Kunst in der Kirche der Liturgie untergeordnet und deshalb funktional zu qualifizieren. Titelgebend für meine Überlegungen zur Gegenwart von Kunst und Kirche war ein Text, den der Kunstkritiker Hanno Rauterberg 2018 in der ZEIT geschrieben hatte. Darin kommentierte er den Einbau der Kunstinstallation „Zwei graue Doppelspiegel für ein Pendel“ von Gerhard Richter in die Dominikanerkirche in Münster. Rauterberg fragte damals, ob die Logik der Dinge so sei, dass, nachdem die Menschen der Kirche fernblieben und die Kirchen immer leerer würden, nun im Gegenzug die Kunst als Ersatzreligion einzöge. Das fasste er (oder die Redaktion der ZEIT) unter die bündige, weil ebenso deskriptive wie kritische Überschrift „Gott raus, Kunst rein“.

Titelgebend für meine Überlegungen zur Gegenwart von Kunst und Kirche war ein Text, den der Kunstkritiker Hanno Rauterberg 2018 in der ZEIT geschrieben hatte. Darin kommentierte er den Einbau der Kunstinstallation „Zwei graue Doppelspiegel für ein Pendel“ von Gerhard Richter in die Dominikanerkirche in Münster. Rauterberg fragte damals, ob die Logik der Dinge so sei, dass, nachdem die Menschen der Kirche fernblieben und die Kirchen immer leerer würden, nun im Gegenzug die Kunst als Ersatzreligion einzöge. Das fasste er (oder die Redaktion der ZEIT) unter die bündige, weil ebenso deskriptive wie kritische Überschrift „Gott raus, Kunst rein“. Ehrlich gesagt, glaube ich das nur in dem Sinne, indem wir von Caro-Kaffee als Kaffeesurrogatextrakt sprechen. Religion wird hier auf einen Mysterienkult reduziert, sie wird von allen ihren neuzeitlichen Entwicklungen seit der Reformation gelöst, um dann einzelne Protagonisten des Betriebssystems Kunst, die diese Form der alten Religion als außerästhetisches Substrat für ihre Arbeit nutzen, mit dem substantiellen Gehalt von Religion zu affizieren. So funktioniert das nicht.

Ehrlich gesagt, glaube ich das nur in dem Sinne, indem wir von Caro-Kaffee als Kaffeesurrogatextrakt sprechen. Religion wird hier auf einen Mysterienkult reduziert, sie wird von allen ihren neuzeitlichen Entwicklungen seit der Reformation gelöst, um dann einzelne Protagonisten des Betriebssystems Kunst, die diese Form der alten Religion als außerästhetisches Substrat für ihre Arbeit nutzen, mit dem substantiellen Gehalt von Religion zu affizieren. So funktioniert das nicht. „Kritiker ebenso wie Theoretiker sind der Versuchung ausgesetzt, das spezifisch Ästhetische in Begriffe irgendeiner anderen Art von Erfahrung zu übersetzen. Die allgemein verbreitetste Form dieses Trugschlusses ist die Annahme, der Künstler beginne mit einem Material, das bereits einen anerkannten Status in moralischer, philosophischer, historischer oder welcher Hinsicht auch immer besitzt und er mache es dann durch Entwickeln von Gefühlen und phantasievolles Herausputzen angenehmer. Das Kunstwerk wird behandelt, als ob es eine Neuausgabe von Werten wäre, sie schon auf anderen Gebieten der Erfahrung kursieren.“

„Kritiker ebenso wie Theoretiker sind der Versuchung ausgesetzt, das spezifisch Ästhetische in Begriffe irgendeiner anderen Art von Erfahrung zu übersetzen. Die allgemein verbreitetste Form dieses Trugschlusses ist die Annahme, der Künstler beginne mit einem Material, das bereits einen anerkannten Status in moralischer, philosophischer, historischer oder welcher Hinsicht auch immer besitzt und er mache es dann durch Entwickeln von Gefühlen und phantasievolles Herausputzen angenehmer. Das Kunstwerk wird behandelt, als ob es eine Neuausgabe von Werten wäre, sie schon auf anderen Gebieten der Erfahrung kursieren.“ Die von Wolfgang Ullrich zur Documenta 14 unter dem Titel „Zwischen Deko und Diskurs“

Die von Wolfgang Ullrich zur Documenta 14 unter dem Titel „Zwischen Deko und Diskurs“