Eine Annotation

Andreas Mertin

Kürzlich blätterte ich wieder einmal durch die führende protestantische Kulturzeitschrift in Deutschland, die von den Leitfiguren der EKD herausgegeben wird (und in der ich auch ab und an schreibe). Zeitzeichen – Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft hatte sich im Oktober 2022 mit dem Thema „Reichtum“ auseinandergesetzt. Und das ist in einer zunehmend sozialethisch fokussierten Kirche deshalb ambivalent, weil wir zumindest in der hebräischen Bibel über weite Strecken einen relativ unbefangenen Umgang mit Reichtum finden. Nicht umsonst ist „Reichtum und Ehre“ in einigen der biblischen Schriften ein festes Begriffspaar. Solange die Idee vom Tun-Ergehens-Zusammenhang noch offizielle Theologie war, war der Reichtum eines Menschen der Ausdruck der ihm von Gott zukommenden Gnade. Aber es hat eine gute Tradition im Protestantismus der letzten Jahrzehnte, sich vor allem auf die Sozialkritik einiger Propheten zu beziehen und die anders gelagerten Schriften außen vorzulassen.

Kürzlich blätterte ich wieder einmal durch die führende protestantische Kulturzeitschrift in Deutschland, die von den Leitfiguren der EKD herausgegeben wird (und in der ich auch ab und an schreibe). Zeitzeichen – Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft hatte sich im Oktober 2022 mit dem Thema „Reichtum“ auseinandergesetzt. Und das ist in einer zunehmend sozialethisch fokussierten Kirche deshalb ambivalent, weil wir zumindest in der hebräischen Bibel über weite Strecken einen relativ unbefangenen Umgang mit Reichtum finden. Nicht umsonst ist „Reichtum und Ehre“ in einigen der biblischen Schriften ein festes Begriffspaar. Solange die Idee vom Tun-Ergehens-Zusammenhang noch offizielle Theologie war, war der Reichtum eines Menschen der Ausdruck der ihm von Gott zukommenden Gnade. Aber es hat eine gute Tradition im Protestantismus der letzten Jahrzehnte, sich vor allem auf die Sozialkritik einiger Propheten zu beziehen und die anders gelagerten Schriften außen vorzulassen.

Aber darum soll es im Folgenden gar nicht gehen. Die sich mir sofort aufdrängende Frage war: Wie illustriert man eigentlich „Reichtum“? Das ist eine Herausforderung für Bildredakteur:innen, dass sie ein Thema vorgesetzt bekommen, zu dem man nicht einfach עוֹשֶׁר in irgendein Suchformular eingeben kann, um dann passende und tagesaktuelle Ergebnisse zu bekommen. Ansonsten würde man vermutlich umstandslos bei Kim Kardashian und den Happy Few landen, die „Reichtum und Ehre“ auf den Social Media ausreichend und ausbordend präsentieren. Nein, in einer Kulturzeitschrift christlicher Prägung muss es schon etwas gediegener, also hochkulturell umgesetzt werden. Was wären Bilder, die die sozialethische Fokussierung des Protestantismus aufgreifen und zugleich eine religiöse Rahmung setzen?

Mir fiel spontan ein Abendmahlsbild des von den Nationalsozialisten als „entartet“ verfolgten Schweizer Malers Wilhelm Schmid (1892-1971) ein. Dieser hatte 1946 sein Riesengemälde „La Cena – Der Heliand“ gemalt, das von den Zeitgenössen als derart anstößig empfunden wurde, dass es über Jahrzehnte auf dem Dachboden des Berner Bundeshauses eingelagert wurde.

Was war anstößig an diesem Bild? Schmid hatte 1946, als ganz Europa in Trümmern lag, ein Abendmahl mit wohlgenährten Schweizer Bürgern gemalt, deren Tisch vor Lebensmitteln nur so überquoll. Das war für die Schweizer schwer erträglich, zeigte es doch, dass man es sich gut gehen ließ, während andere in Europa litten und darbten. Erst Jahrzehnte später wurde das Bild restauriert und der Öffentlichkeit präsentiert, hatte aber da schon seine Anstößigkeit verloren, weil es zumindest im westlichen Europa allen wieder gut ging. Aber aktuell hätte das Bild angesichts der Katastrophen der Welt und eben auch in Europa wieder seine Aktualität.

Als das inzwischen von der EKD abgewickelte Marburger Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart 1982 in der Ausstellung „Abendmahl“ das Werk erstmals wieder zeigte, war Reichtum schon kein Stein des Anstoßes mehr, die 68er-Zeiten lagen lange zurück und Ethik wurde nicht mehr gegen Ästhetik ausgespielt. Das wäre heute wieder anders.

Erstes Beispiel: Das Klischee

Aber auf dieses Werk ist die Redaktion nicht gestoßen. Sie hat es sich etwas einfacher gemacht. Sie hat in einer Bilddatenbank recherchiert, mit der Zeitschriften einen Vertrag haben und die die Bildrecherche scheinbar einfach machen. In diesem Fall ist das die Bildagentur akg-images. Man ruft sie auf, gibt ein Thema wie „Reichtum“ oder gleich „Reicher Prasser“ ein und bekommt dann Bildvorschläge unterbreitet. Das ist bequem, man braucht nur noch durch die Bilder zu blättern und dort, wo das Auge hängenbleibt, schaut man sich das Bild auf dem Sortierpult an und lädt es gegen ein entsprechendes Entgelt herunter (oder es ist in einem Pauschalvertrag inkludiert). Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn nicht zweierlei an den so ausgewählten Bildern problematisch wäre: das eine geht zu Lasten der auswählenden Bildredakteur:innen, das andere zu Lasten der Bildagentur. Das eine Problem ist, dass Bildsuchende oft an bekannten, oberflächlichen Bildern hängenbleiben, irgendein Rembrandt, ein Biedermeierkünstler oder ein Nazarener. Man reagiert m.a.W. auf Klischees.

Aber auf dieses Werk ist die Redaktion nicht gestoßen. Sie hat es sich etwas einfacher gemacht. Sie hat in einer Bilddatenbank recherchiert, mit der Zeitschriften einen Vertrag haben und die die Bildrecherche scheinbar einfach machen. In diesem Fall ist das die Bildagentur akg-images. Man ruft sie auf, gibt ein Thema wie „Reichtum“ oder gleich „Reicher Prasser“ ein und bekommt dann Bildvorschläge unterbreitet. Das ist bequem, man braucht nur noch durch die Bilder zu blättern und dort, wo das Auge hängenbleibt, schaut man sich das Bild auf dem Sortierpult an und lädt es gegen ein entsprechendes Entgelt herunter (oder es ist in einem Pauschalvertrag inkludiert). Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn nicht zweierlei an den so ausgewählten Bildern problematisch wäre: das eine geht zu Lasten der auswählenden Bildredakteur:innen, das andere zu Lasten der Bildagentur. Das eine Problem ist, dass Bildsuchende oft an bekannten, oberflächlichen Bildern hängenbleiben, irgendein Rembrandt, ein Biedermeierkünstler oder ein Nazarener. Man reagiert m.a.W. auf Klischees.

Das andere Problem ist, dass Bildagenturen nicht so sorgfältig arbeiten, wie man es von einer professionellen Agentur erwarten dürfte, die Bildvorlagen gegen Entgelt anbietet. Denn eigentlich macht die Agentur in vielen Fällen vor allem bei historischen Grafiken nichts anderes, als dass sie bereits vorhandene Bilder oder gar Scans aus irgendwelchen Büchern sammelt und sie für Publikationszwecke aufbereitet. Und ob die so gewonnenen Bilder ursprüngliche Motive sind, von wem einmal sie geschaffen wurden, aus welcher Zeit sie stammen, ob sie beschnitten oder gar brutal gespiegelt wurden, all das interessiert sie nur am Rande. Man gibt als Quelle einfach jenes Buch an, aus dem man das Bild gescannt hat.

Das Ergebnis kann dann z.B. bei einem Fundstück zum Thema „Reichtum“ bzw. „reicher Prasser“ etwa so lauten: „Das Gleichnis vom reichen Prasser und armen Lazarus nach dem Lukasevangelium in einer katholischen Bilder-Bibel.“ Und das ist nicht einmal falsch. Da hat die Agentur das Bild tatsächlich gefunden. So wie man heute schreiben könnte „Das Gleichnis vom reichen Prasser und armen Lazarus nach dem Lukasevangelium in einer protestantischen Kulturzeitschrift.“ Das stimmt irgendwie auch. Urheberrechtlich geschützt ist das Bild nicht, der Künstler ist ziemlich genau 150 Jahre lang tot, seine Werke damit rechtefrei.

Die Bildagenturen verdienen ihr Geld damit, dass sie das Bild zur Verfügung stellen. Was man bei der Bildagentur aber nicht immer zuverlässig erfährt, ist, von wem dieses Bild tatsächlich geschaffen wurde, wann es zum ersten Mal veröffentlicht wurde, in welcher Technik es hergestellt wurde, in welcher Technik es in der katholischen Bilder-Bibel reproduziert wurde und schließlich, von wann die katholische Bilder-Bibel ist (die Agentur gibt als Bilddatum den 1.1.1900 an, aber das ist nicht ganz richtig).

Ich zeige hier einmal nicht das Bild, das die evangelische Kulturzeitschrift eingekauft hat, sondern einen Scan aus jenem Buch, für das es ursprünglich geschaffen wurde. Und dieses Bild kommt einem von der Machart her sofort irgendwie bekannt vor, denn die immerhin 240 Bilder umfassende Bilder-Bibel des Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) ist die verbreitetste Bibelillustration des Protestantismus. Dieser evangelische Künstler ist einer der Hauptvertreter der Nazarener. Leider kommt bis heute kaum eine religiöse Sozialisation ohne die Begegnung mit seinen Bildern aus. Immer noch haben Schulbücher, religionspädagogische Zeitschriften und selbst protestantische Kulturzeitschriften ein m.E. fatales Faible für diesen Künstler.

Ich zeige hier einmal nicht das Bild, das die evangelische Kulturzeitschrift eingekauft hat, sondern einen Scan aus jenem Buch, für das es ursprünglich geschaffen wurde. Und dieses Bild kommt einem von der Machart her sofort irgendwie bekannt vor, denn die immerhin 240 Bilder umfassende Bilder-Bibel des Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) ist die verbreitetste Bibelillustration des Protestantismus. Dieser evangelische Künstler ist einer der Hauptvertreter der Nazarener. Leider kommt bis heute kaum eine religiöse Sozialisation ohne die Begegnung mit seinen Bildern aus. Immer noch haben Schulbücher, religionspädagogische Zeitschriften und selbst protestantische Kulturzeitschriften ein m.E. fatales Faible für diesen Künstler.

Julius Schnorr von Carolsfeld ist scheinbar das illustrativ Naheliegendste, seine Werke sind das, was protestantischen Bildsucher:innen immer einfällt. Zwischen 1851 und 1860 schuf er seine 240 Holzstiche für seine Bilder-Bibel, die zunächst in 30 Lieferungen á acht Blätter erschienen und dann 1860 zum Buch gebündelt wurden. Die damals relativ neue Technik des Holzstichs ermöglichte hohe Bildauflagen, weshalb sie gerne für Massenproduktionen verwendet wurde. Die Bildfolge war so erfolgreich, dass andere sie später aufgriffen und in ihre Bibeln einsetzten – zum Teil mit anderen Techniken, zum Teil in kolorierter Form. 1909, also knapp 50 Jahre nach dem Original, erscheint die katholische Bilder-Bibel mit den reproduzierten Bildern von Schnorr von Carolsfeld und Philipp Schumacher. Aus dieser katholischen Bilderbibel des 20. Jahrhunderts hat die Bildagentur einen Scan angefertigt und mit der erwähnten Bildbeschreibung verbreitet.

Man muss nun nicht auf die feinen drucktechnischen Unterschiede zwischen Original und Kopie eingehen, aber was mich ärgert, ist zunächst, dass der Urheber des Bildes gar nicht benannt wird. Es ist aber nicht gleichgültig, von wem das Bild stammt. Wenn man weiß, dass man einen Nazarener vor sich hat, ist zugleich ein bestimmter Deutungsrahmen gesetzt. Ärgerlich auch, wenn auf eine späte Reproduktion und nicht auf das Original zurückgegriffen wird, das nun mal aus einer dezidiert evangelischen Bilder-Bibel stammt. Sie hatte den Anspruch, mit den Bildern die Textlektüre zu ersetzen, visuelle Kultur für moderne Analphabeten. Grundsätzlich würde ich bezweifeln, dass es überhaupt sinnvoll ist, heute noch auf Bilder des künstlerisch doch sehr begrenzten Schnorr von Carolsfeld zuzugreifen. Aber vielleicht ist das für eine bestimmte, weiterhin dem 19. Jahrhundert verbundene Form des Protestantismus charakteristisch.

Ich habe schon wiederholt im Magazin für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik darüber etwas geschrieben, dass der Zugang zu einer Bilddatenbank einen noch nicht davon befreit, sich auch Gedanken darüber zu machen, welche Bilder man da eigentlich verwendet (z.B. hier und hier).

Die Wikipedia schlägt übrigens zur biblischen Erzählung vom armen Lazarus und dem reichen Prasser ein Bild aus der ottonischen Buchmalerei vor, aus dem eintausend Jahre alten Codex aureus Epternacensis. Dessen Bildfolge zum Gleichnis hat den Vorteil, dass sie die zugrundeliegende religiöse Vorstellung gut illustriert. Sie zeigt, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, symbolisiert dadurch, dass nach dem Tod unsere Seelen als verkleinerte Körper von Engeln und Teufeln zum jüngsten Gericht geholt werden. Die Schluss-Szene ist dann die post-apokalyptische, von der die Bibel erzählt. Und sie zeigt uns in aller Offenheit jenen Höllen-Glauben, der uns zwischenzeitlich verloren gegangen ist.

Die Wikipedia schlägt übrigens zur biblischen Erzählung vom armen Lazarus und dem reichen Prasser ein Bild aus der ottonischen Buchmalerei vor, aus dem eintausend Jahre alten Codex aureus Epternacensis. Dessen Bildfolge zum Gleichnis hat den Vorteil, dass sie die zugrundeliegende religiöse Vorstellung gut illustriert. Sie zeigt, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, symbolisiert dadurch, dass nach dem Tod unsere Seelen als verkleinerte Körper von Engeln und Teufeln zum jüngsten Gericht geholt werden. Die Schluss-Szene ist dann die post-apokalyptische, von der die Bibel erzählt. Und sie zeigt uns in aller Offenheit jenen Höllen-Glauben, der uns zwischenzeitlich verloren gegangen ist.

Damit rückt das Bild in eine heilsame hermeneutische Ferne, wovor Schnorr von Carolsfeld sich verschämt drückt, weil er auf Einfühlungsästhetik setzt.

Zweites Beispiel: Gespiegelte Schattenseiten

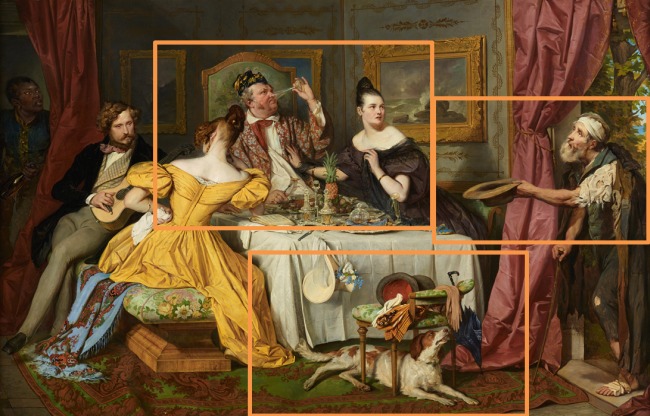

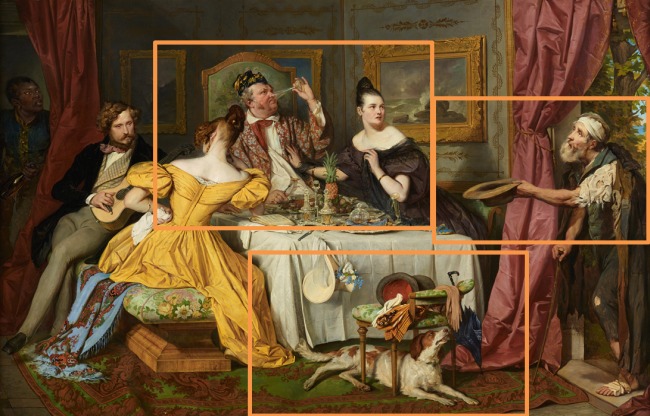

Ich komme nun zu einem anderen Bild aus der evangelischen Kulturzeitschrift, ein Bild, das sogar den Titel ziert: als Vollbild und mit drei vergrößerten Bilddetails. Zunächst fällt mir auf, dass das Hauptmotiv seitenverkehrt abgebildet ist. Einen vernünftigen Grund gibt es dafür nicht, außer jenem, dass das Bild von der Bildagentur ebenfalls auch seitenverkehrt vertrieben wird. Und woher sollte die Bildredaktion wissen, wie das Original aussieht? Gut, man könnte es zufällig einmal im Wiener Belvedere gesehen haben, aber das ist eher unwahrscheinlich, weil es dort nur selten präsentiert wird. Man müsste schon bewusst anhand von Googles Bildersuche überprüfen, ob auch eine korrekte Abbildung angeboten wird (so habe ich es gemacht). Stutzig hätte man spätestens dann werden können, wenn auf dem Sortierpult beide Versionen angeboten werden: die korrekte und die seitenverkehrte. Aber man wählte zielsicher die seitenverkehrte Variante.

Ich komme nun zu einem anderen Bild aus der evangelischen Kulturzeitschrift, ein Bild, das sogar den Titel ziert: als Vollbild und mit drei vergrößerten Bilddetails. Zunächst fällt mir auf, dass das Hauptmotiv seitenverkehrt abgebildet ist. Einen vernünftigen Grund gibt es dafür nicht, außer jenem, dass das Bild von der Bildagentur ebenfalls auch seitenverkehrt vertrieben wird. Und woher sollte die Bildredaktion wissen, wie das Original aussieht? Gut, man könnte es zufällig einmal im Wiener Belvedere gesehen haben, aber das ist eher unwahrscheinlich, weil es dort nur selten präsentiert wird. Man müsste schon bewusst anhand von Googles Bildersuche überprüfen, ob auch eine korrekte Abbildung angeboten wird (so habe ich es gemacht). Stutzig hätte man spätestens dann werden können, wenn auf dem Sortierpult beide Versionen angeboten werden: die korrekte und die seitenverkehrte. Aber man wählte zielsicher die seitenverkehrte Variante.

Im digitalen Belvedere kann man sich das Bild nun genauer anschauen. Und das sollte man auch tun. Zunächst einmal erfährt man dort etwas zum Künstler: Josef Danhauser (1805-1845) war ein früh verstorbener österreichischer Biedermeiermaler (von dem das Belvedere sehr viele Arbeiten besitzt). Nun ist Biedermeier nicht gerade nicht der Stil, der mir gefällt, aber man muss Danhauser zugutehalten, dass er das biblische Narrativ ganz gut in die gehobene bürgerliche Welt des 19. Jahrhunderts überträgt, er inkulturiert es perfekt.

Im Hintergrund der Szene finden wir typische bürgerliche Bildmotive: rechts eine Meeresbrandung mit gischtverhangener Sonne, links eine der beliebten Gebirgsbachlandschaften, beide in aufwändigen, um nicht zu sagen protzigen Gold-Rahmen. Den Raum zieren zudem üppige Vorhänge und Seidentapeten. Der Tisch ist reich gefüllt, die Kleidung ist üppig. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das ist ein Bild, dass man durchaus verwenden kann, um die neureiche Gesellschaft in der Mitte des 19. Jahrhunderts kritisch zu beschreiben. Der Auftraggeber des Bildes gehört mit Sicherheit auch zu den kritisierten Privilegierten, sonst hätte er sich das 84x131 cm große Ölgemälde kaum leisten können.

D as ist häufig das Problem sozialkritisch inspirierter Bilder, dass zu ihren bevorzugten Käufern die im Bild Kritisierten gehören. Für die weniger Betuchten hat Danhauser dann Stahlstiche angefertigt, die in Bilderlotterien verlost wurden. Es gibt ein Gegenstück zum Bild, das eine Armenspeisung einer Klosterküche zeigt (dazu später mehr).

as ist häufig das Problem sozialkritisch inspirierter Bilder, dass zu ihren bevorzugten Käufern die im Bild Kritisierten gehören. Für die weniger Betuchten hat Danhauser dann Stahlstiche angefertigt, die in Bilderlotterien verlost wurden. Es gibt ein Gegenstück zum Bild, das eine Armenspeisung einer Klosterküche zeigt (dazu später mehr).

Die Redaktion lenkt nun unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Bilddetails. Das ist lobenswert, leider geht sie dabei ziemlich grob vor, sie dupliziert fast das ganze Bild. Die berühmten, für dieses Verfahren einschlägigen Bildbefragungen von Rainer & Rose-Marie Hagen (vgl. Bildbefragungen. 100 Meisterwerke im Detail) gehen ganz anders vor. Sie lenken den Blick auf wichtige, aussagekräftige Kleindetails der Bilder und legen sie aus. Das geschieht hier nicht. Relativ grobflächig werden drei Bildausschnitte herausgegriffen. Nun kann man die Auswahl der Hauptprotagonisten, also dem Prasser und dem bettelnden Lazarus durchaus nachvollziehen, aber der Hund verfehlt das biblische Narrativ. Dort heißt es: stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Genau das zeigt das Bild nicht, der abgebildete Hund ist viel zu dekadent, als dass er sich dazu herablassen würde.

Nun hätte das Bild von Josef Danhauser tatsächlich ein aufregender Beitrag zu den Diskussionen in der Gegenwart werden können, die nicht zuletzt um den Zusammenhang von europäischem Reichtum mit der Ausbeutung der Kolonien kreisen. Reichtum kommt im 19. Jahrhundert vor allem zustande, weil der Kolonialismus ihn für die europäischen Händler generiert. Und diese schmücken sich auch damit, indem sie deutlich darauf hinweisen. Und das ist nun interessanterweise das einzige Detail, das die Redaktion auf dem Kunstwerk nicht in den Blick nimmt. Genau da, wo es für die Gegenwart spannend wird, wird das Bild durch die selektive Präsentation quasi blind gemacht, indem man so tut, als ob alles andere drumherum unwichtig wäre. Faktisch könnte man dieses Bild revolutionär nennen (tatsächlich wird dem Künstler eine „deutliche sozialkritische Note“ bescheinigt), denn das zentrale Geschehen spielt sich im Rücken der Gesellschaft ab (verweist also auf ihre Wahrnehmungslücken, mehr blindness als insight) und liegt allein im Blickfeld des bettelnden Lazarus. Und das ist es, was uns die Redaktion nicht zeigt:

Und dieser blinde Fleck überrascht schon allein deshalb, weil er das Thema Reichtum mit dem zweiten Schwerpunktthema „Kolonialismus“ des Zeitzeichen-Heftes verbindet. Und so müssen die Leser:innen das Bild selbst unter Rückgriff auf das digitale Angebot des Belvedere de-konstruieren. Sie müssen sich lösen von der religiösen Deutung des Bildes (der reiche Prasser und der arme Lazarus und deren post-mortales Schicksal) und fortschreiten zur post-kolonialen Deutung des Kunstwerks (Wer schafft den Reichtum des Prassers?). Der Reichtum der Kolonialmächte, den sie so prunkvoll zur Schau stellen, wird nicht zuletzt in Afrika geschöpft.

Der schwarze Bedienstete im Hintergrund, der farblich fast aus dem Bild verschwindet, lässt sich aus dem biblischen Narrativ nicht ableiten, er ist eine bewusste Zutat des Künstlers. Der Dargestellte wird, wie die Wikipedia schreibt, allgemein unter dem Stichwort „Kammermohr“ rubriziert:

Der prächtig ausstaffierte und livrierte Kammermohr diente Herrschern, kirchlichen Würdenträgern oder wohlhabenden Kaufleuten als exotisches Prestigeobjekt und Statussymbol. Er sollte den Reichtum und Luxus des eigenen Hauses zur Schau stellen und fungierte darüber hinaus in vielen Fällen als Gesellschafter oder Privatlehrer. Vor allem versinnbildlichte der Kammerdiener aber die weltweiten Fernhandels- und Machtbeziehungen seines Eigentümers. Offiziell kannte das Heilige Römische Reich den Rechtsstatus des Sklaven nicht, weshalb der Historiker Michael Zeuske die Kammermohren als „Sklaven ohne Sklaverei“ bezeichnet.

Und genau das haben wir hier vorliegen. Der Diener ist exotisch ausgestattet, kein Sklavenarbeiter auf einer Plantage, sondern Demonstrationsobjekt des ostentativen Reichtums. Wollte man ein Bild für die Thorstein Veblens „Die Theorie der müßigen Klasse – Theory Of The Leisure Class“ suchen, hier würde man fündig.

Der „müßige Herr“ genießt frei und ungehemmt „das Beste, was an Esswaren, Getränken, Narkotika, Häusern, Bedienung, Schmuck, Bekleidung, Waffen, Vergnügen, Amuletten, Idolen und Gottheiten zu haben ist“.

Im vorliegenden Bild ist der „Kammermohr“ aber der Einzige, der erkennt, was hier vor unseren Augen geschieht. Sein Blick ist ambivalent und deutungsbedürftig. Es lässt sich darin sowohl ein Begehren wie ein Entsetzen ablesen. Aber zumindest sieht er die Hartherzigkeit seiner Herrschaft, die so viel hat und doch so wenig bereit ist, etwas davon abzugeben. Dieser Kontrast zum armen Volk ist den Reichen aber nach Thorstein Veblen essentiell wichtig, denn die müßige Klasse lebt von der Differenz. Nur im Gegenüber zum armen Lazarus lässt sich der Reichtum ostentativ mit Gütern genießen, die nicht lebensnotwendig sind. Noch Pierre Bourdieu wird in seinem Buch „Die feinen Unterschiede“ auf derartige Distinktionen zurückkommen. Der „Kammermohr“ gehört der Szene in einer Doppelrolle an: er ist selbst durch und durch Opfer, insofern er sich nicht in einer selbstgewählten Rolle befindet, denn er ist ein Ausstattungsstück seiner Herrschaften. Zugleich aber lässt ihn gerade die Gewalt, die ihn in seine Rolle presst, jene Gewalt erkennen, die Lazarus bzw. den sozial Ausgegrenzten allgemein angetan wird. Insofern liegt in der Wahrnehmung des Schwarzen der Schlüssel zum Verstehen des Bildes.

Exkurs: Das Gegenstück

Ich muss an dieser Stelle auf das vom Wiener Belvedere als Gegenstück vorgestellte zweite Werk von Danhauser mit dem Titel „Klostersuppe“ eingehen. Es stammt aus demselben Jahr, hat dasselbe Format, nur zeigt es eben den Alltag der Armen und das karitative Engagement der Klöster.

Das Interessante ist nun, wenn ich es recht sehe, dass hier die Geschichte vom reichen Prasser und dem armen Lazarus geradezu invertiert wird. Nun ist es das reiche Ehepaar, das etwas entsetzt im Kreuzgang stehend von außen der Armenspeisung beiwohnt. Der arme Lazarus sitzt rechts am Tisch und langt zu Brot und Suppe. Offenbar wurden ihm, wie beim biblischen Abendmahl nach Johannes (Joh 13, 1-11), zuvor die Füße gewaschen. Links neben ihm sitzt der Kammermohr aus der vorherigen Szene, vor dem ebenfalls ein Teller mit Suppe steht. Er trägt noch die orientalisch anmutende Kleidung aus dem vorherigen Bild. Das zeigt, dass ihn seine Herrschaften nicht einmal richtig ernähren, so dass er zur Klosterküche flüchten muss. Der Kammermohr hat seinen Arm um Lazarus gelegt. Selbst der Hund aus der vorherigen Szene wiederholt sich, nur dass er hier nicht der verwöhnte Hund der Reichen, sondern der treue Begleiter eines armen Soldaten ist.

Auf diesem Bild zeigt sich auch, dass der Künstler Danhauser sich nicht von den rassistischen

Auf diesem Bild zeigt sich auch, dass der Künstler Danhauser sich nicht von den rassistischen

Stereotypen des 19. Jahrhunderts lösen kann. Auch wenn er den ‚Kammermohr‘ als Opfer darstellt, so unterwirft er ihn doch den darstellerischen Klischees seiner Zeit. Aber er zeigt ihn immerhin als einen armen Menschen, dessen Leidenssituation der des Lazarus analog ist. Das ist angesichts dessen, dass nach christlicher Deutung Lazarus einer der wenigen ist, die heute schon im Paradies sind, eine bemerkenswerte Hervorhebung. Man wird das Bild durchaus als relativ offene Kritik an der Bigotterie der Bürger und der Reichen des 19. Jahrhunderts lesen können.

Erklärungsbedürftig ist aber noch etwas anderes auf dem Gegenstück und das sind die Blicke aller Beteiligten. Sie könnten, wenn ich in der Interpretation etwas gewagt vorgehen würde, auf zwei weitere biblische Textstellen anspielen. Die eine Textstelle wäre die Weltgerichtsrede nach Mt 25,31-46.

„Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.“ – Denn: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“

Dann wird er zu denen auf der Linken sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist! Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben; ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben.

Das erscheint mir unmittelbar einsichtig. Der reiche Prasser und seine Frau gehörten dann zur letzteren Gruppe. Dazu passt, dass der Künstler direkt hinter das Paar einen Opferstock gemalt hat, dem sie aber demonstrativ den Rücken kehren. Träfe die Deutung zu, dann spiegelt sich hier das Ende der Erzählung vom armen Lazarus quasi in einer neuzeitlich säkularen Variante, denn dann würde sich für den armen Lazarus schon in der Klosterspeisung ein Gleichnis des Himmelreiches zeigen.

Das erscheint mir unmittelbar einsichtig. Der reiche Prasser und seine Frau gehörten dann zur letzteren Gruppe. Dazu passt, dass der Künstler direkt hinter das Paar einen Opferstock gemalt hat, dem sie aber demonstrativ den Rücken kehren. Träfe die Deutung zu, dann spiegelt sich hier das Ende der Erzählung vom armen Lazarus quasi in einer neuzeitlich säkularen Variante, denn dann würde sich für den armen Lazarus schon in der Klosterspeisung ein Gleichnis des Himmelreiches zeigen.

Die zweite biblische Bezugsstelle ist in der Interpretation etwas gewagter, würde aber durchaus passen. Es wäre das Emmaus-Mahl in Lukas 24:

Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete?

Das würde den Blick der beiden Armen erklären, der sich nicht auf das Essen oder ihr Gegenüber, sondern auf ein nicht mehr wahrnehmbares Geschehen im Rücken des dritten Armen bezieht. Wie gesagt, das ist spekulativ, würde aber noch einmal die gesamte Szene verdichten.

Drittes Beispiel: Der begrenzte Blick

Das dritte Beispiel hat mir in der Auswahl durch die Redaktion ehrlich gesagt überhaupt nicht eingeleuchtet – und auch nicht die ziemlich brutale Verkürzung des Kunstwerks. Es leitet in der Zeitschrift den Heftschwerpunkt Reichtum als Programmbild ein.

Das Werk stammt von Aert Pietersz. (1550-1610). Es stammt aus dem Jahr 1599 und geht auf den Bildtyp „Die undankbaren Kinder“ zurück. Das hier verwendete Bild trägt jedoch den Titel „Reiche Kinder, arme Eltern“. Das Kunstwerk mit den Maßen 163x61 cm hängt heute im Amsterdamer Rijksmuseum. Man könnte es im weitesten Sinne als Illustration des fünften Gebotes in seiner ursprünglichen, wortwörtlichen Fassung verstehen: Du sollst Vater und Mutter fett halten. Wir sehen ein altes, verhärmtes Ehepaar auf der linken Seite, das durch eine Tür den Innenhof eines Gebäudes tritt und dort auf eine Gesellschaft trifft, die aus dem Sohn des Paares, dessen Frau, fünf Enkelkindern und zwei Zeuginnen besteht. Das verarmte Elternpaar bittet den Sohn um finanzielle Unterstützung, was dieser mit Verweis auf den inzwischen erlangten und zu bewahrenden gesellschaftlichen Stand ablehnt. Er kann sich seine Eltern schlicht nicht mehr leisten, nicht aus ökonomischen, sondern aus gesellschaftlichen Gründen. Symbolisch stehen dafür die beiden Frauen am rechten Rand des Bildes. Dieses Thema ist zwar angesichts der Sozialgesetzgebung heutiger Zeiten kein zentrales mehr, aber dennoch wird immer noch berichtet, dass Kinder sich nicht um ihre notleidenden Eltern kümmern. Aber ist es das, was heute unter dem Stichwort „Reichtum“ verhandelt werden muss? Und wenn es um Ökonomie in Eltern-Kind-Beziehungen geht: ist die aktuelle Situation nicht eher genau andersherum, eine ältere Generation, die sich bis heute alles leisten konnte, und eine junge Generation, die kaum darauf hoffen kann, dass das auch für sie und die nachfolgenden Generationen gilt? Natürlich gibt es heute eine zunehmende Altersarmut, aber die ist nicht das Ergebnis eines Generationenkonflikts, sondern einer ungerechten Gesellschaft. Deshalb finde ich die Wahl dieses Bildes unter dem Aspekt des Reichtums eher unpassend. Was hat es zur gegenwärtigen Situation in einer der reichsten Gesellschaften der Erde auszusagen? Auf dem Werk geht es nicht um den allgemeinen Ausgleich von Besitz in einer Gesellschaft, es ist nicht von irgendeiner egalitären Idee beseelt. Es kritisiert auch nicht den Reichtum als solchen, sondern individuelles Fehlverhalten.

Was mich aber noch mehr verwundert, ist der dramatische Beschnitt des Bildes durch Zeitzeichen. Und dieses Mal liegt die Verantwortung dafür nicht bei der Bildagentur, sondern eindeutig bei der Redaktion. Sie hat in der Druckausgabe schlicht 45% des Bildes abgeschnitten und so m.E. auch die Bildaussage verändert. In der online-Ankündigung des Heftes ist der Beschnitt etwas weniger dramatisch, hier wurden nur 37% des Bildes weggelassen.

Ich habe keine Ahnung, was dieser Beschnitt soll, vermutlich diente er nur der optimalen Seitengestaltung. Es kann jedenfalls nicht darum gehen, dass belanglose Bildelemente weggelassen wurden, denn die beiden entfernten Elemente tragen wesentliche Bildaussagen.

Wenn es um Altersarmut geht, warum wird dann ausgerechnet die Frau des alten Paares weggeschnitten, wo doch schon immer Frauen häufiger von Altersarmut betroffen sind als Männer? Wenn es aber nur um ostentativen Reichtum geht, hätte man auch noch den klagenden Vater herausschneiden können. Mir leuchtet das Ganze nicht ein. Online wird das Bild wie bereits erwähnt etwas weniger beschnitten, hier ist wenigstens die über ihre soziale Situation klagende alte Frau noch sichtbar. Sie ist so geschwächt, dass sie ihre erhobene linke Hand stützen muss.

Wenn es um Altersarmut geht, warum wird dann ausgerechnet die Frau des alten Paares weggeschnitten, wo doch schon immer Frauen häufiger von Altersarmut betroffen sind als Männer? Wenn es aber nur um ostentativen Reichtum geht, hätte man auch noch den klagenden Vater herausschneiden können. Mir leuchtet das Ganze nicht ein. Online wird das Bild wie bereits erwähnt etwas weniger beschnitten, hier ist wenigstens die über ihre soziale Situation klagende alte Frau noch sichtbar. Sie ist so geschwächt, dass sie ihre erhobene linke Hand stützen muss.  Gerade sie trägt zur Dramatik der Szene bei.

Gerade sie trägt zur Dramatik der Szene bei.

Gleiches gilt für den Beschnitt rechts, der letztlich dazu führt, dass die Gesellschaft aus dem Bild verschwindet. Denn die beiden Frauen repräsentieren den gesellschaftlichen Blick auf den sozialen Stand der zentralen Figuren, die soziale Konstruktion dessen, was Reichtum bedeutet. Wenn wir über den Reichtum sprechen (und eben nicht über das Kapital), geht es vor allem um soziale Zuschreibungen. Wie schon im Bild zuvor geht es darum, dass Reichtum erst im Gegenüber zur Armut und in der Anerkenntnis durch andere Reiche wirksam wird.

Viertes Beispiel: Werkgerechtigkeit

Das vierte und letzte Beispiel gehört dann wieder in die Verantwortlichkeit der Bildagentur, auch wenn man aus deren Beschreibung darauf hätte kommen können, dass hier nicht alles stimmt. Aber hier sind es nur Kleinigkeiten. Wir erfahren in Zeitzeichen zunächst zum ausgewählten Bild Folgendes: „Sinnbild christlicher Armenfürsorge: die Heilige Elisabeth, wie Hans Burgkmair sie sah.“ Hans Burgkmair der Ältere lebte von 1473 bis 1531 und gilt als bedeutender Maler und Zeichner der Zeit. Nach Auskunft der Bilddatenbank stammt das Bild aber aus einer Zusammenstellung des 19. Jahrhunderts, tatsächlich aber aus einer von 1799.

Die Hamburger Kunsthalle und das Britische Museum führen das Werk in der Konzeption auf den etwa zeitgleich zu Burgkmair lebenden Leonhard Beck (1480-1542) zurück, in der Ausführung auf den Holzschneider Hans Taberith (tätig um 1516). Sie erwähnen auch, dass die Vorlage früher Hans Burgkmair zugeschrieben wurde. Die Hamburger Kunsthalle verfügt ebenso wie das Britische Museum nur über eine Zusammenstellung alter Holzschnitte von Heiligen mit Bezug zum Haus Habsburg aus dem Jahr 1799. Das Britische Museum beschreibt die Szene so:

St. Elisabeth (Elisabeth von Ungarn); eine Außenszene, eine Ganzkörperfigur einer Nonne, die Essen an die Armen verteilt, in der rechten Hand ein Brot und in der linken eine Karaffe, links ein Engel, der eine nackte Frau begleitet (repräsentiert Elisabeths Seele?), rechts eine Bettlergruppe und ein Wappenbaum, im Hintergrund eine Burg, die die Wartburg in Thüringen darstellt. In einem Buch mit modernem Einband mit 87 zur Serie gehörenden Holzschnitten habsburgischer Heiliger, zusammengestellt aus der Erstausgabe von 1516

So, wie die Armenfürsorge auf dem Bild konkret dargestellt wird, und unter der Voraussetzung, dass die Deutung des Britischen Museums im Blick auf die Erhebung der Seele der Elisabeth zum jüngsten Gericht durch den Engel zutrifft, geschieht der Einsatz für die Armen hier nicht wirklich aus sozialem Engagement, sondern dient nicht zuletzt dem eigenen Seelenheil. Es geht entsprechend der damaligen Lehre darum, einen Schatz im Himmel zu erwerben, mithin durch karitative Tätigkeit sich des eigenen Seelenheils zu vergewissern. Die Frage wäre durchaus, ob es sich – zumindest im Bild – nicht um Werkgerechtigkeit handelt (die man der Heiligen Elisabeth als Anhängerin der franziskanischen Armenbewegung nicht unbedingt unterstellen muss).

So, wie die Armenfürsorge auf dem Bild konkret dargestellt wird, und unter der Voraussetzung, dass die Deutung des Britischen Museums im Blick auf die Erhebung der Seele der Elisabeth zum jüngsten Gericht durch den Engel zutrifft, geschieht der Einsatz für die Armen hier nicht wirklich aus sozialem Engagement, sondern dient nicht zuletzt dem eigenen Seelenheil. Es geht entsprechend der damaligen Lehre darum, einen Schatz im Himmel zu erwerben, mithin durch karitative Tätigkeit sich des eigenen Seelenheils zu vergewissern. Die Frage wäre durchaus, ob es sich – zumindest im Bild – nicht um Werkgerechtigkeit handelt (die man der Heiligen Elisabeth als Anhängerin der franziskanischen Armenbewegung nicht unbedingt unterstellen muss).

Für das Themenheft von Zeitzeichen wäre daher ein Bild wie das etwa zeitgleich entstandene Werk „Die sieben Werke der Barmherzigkeit“ des Meisters von Alkmaar vermutlich viel aussagekräftiger gewesen, zumal es sich explizit an die Vermögenden der Gesellschaft wendet (Vgl. Verf., Die sieben Werke der Barmherzigkeit. Ein Beispiel diakonischer Kunst – wiederbetrachtet). Auch dieses Bild hätte man natürlich über die Bildagentur beziehen können – oder es kostenfrei im Rijksmuseum herunterladen.

Epilog: Geld und Glaube

Mir persönlich hätte zum Thema Reichtum auch ein Bild von Marinus van Reymerswaele (1497-1567) oder besser noch, eines wie das obige von Quentin Massys (1466-1530) gefallen – auch die bietet die Bildagentur zur Auswahl an. Das Bild stammt noch aus vorreformatorischen Zeiten, es entstand in Antwerpen im Jahr 1514 und zeigt uns zunächst ein Ehepaar, bei dem der Mann den Beruf des Geldwechslers ausübt (vgl. dazu eine Besprechung von Günter Lange). Eigentlich muss man sich das Werk nicht als Tafelbild, sondern eher als Diptychon vorstellen. Es hat eine klar unterscheidbare linke und rechte Seite. Der Geldwechsler dominiert die linke Seite des Bildes, die den Reichtum, das Geld und das Kapital repräsentiert. In der linken Hand hält der Geldwechsler eine Münzwaage, die ihm dazu dient, den Wert der bei ihm eingereichten Münzen zu bestimmen. Auf dem Tisch vor ihm liegen zahlreiche derartige Münzen aus den diversen Ländern der Erde sowie verschiedene Gewichte. Auch eine wertvolle Perlenkette liegt vor ihm, auf dem Regal hinter ihm ist eine Orange drapiert, in damaligen Zeiten ein Symbol großen Reichtums.

Die rechte Seite des Bildes dominiert die gottesfürchtige Frau des Geldwechslers. Sie ist standesgemäß als Mitglied des gehobenen Bürgertums gekleidet und hat gerade in einem kostbaren illustrierten Gebetbuch geblättert, eine Seite mit einem Bild der Madonna mit dem Kind wird gerade von ihr aufgeschlagen. Nun aber wendet sich ihr Blick nicht ohne Sorge ihrem geldzählenden Gatten zu, dessen Tätigkeit von der Kirche und der Theologie durchaus kritisch beäugt wird. Gleichzeitig dringt die Säkularität in ihren kleinen Kosmos ein, symbolisiert durch die offene Haustür rechts hinten, durch die man zwei ins Gespräch vertiefte Stadtbewohner sieht, sowie durch den Hohlspiegel links vorne, der uns zunächst einmal offenbart, dass noch eine dritte, in einem Buch lesende Person im Raum ist, und die uns zudem den Blick durch ein Fenster auf der linken Seite des Tisches ermöglicht und den Lichteinfall und die Schattenbildung im Zimmer erklärt. Wir sehen durch das gespiegelte Fenster auf Bäume und einen Kirchturm. Die verloschene Kerze auf dem Bord hinter der Frau erinnert an die Vergänglichkeit allen irdischen Lebens. Kompositorisch besitzt dieses Bild eine gewisse Ähnlichkeit zu den Bildern vom Heiligen Hieronymus im Gehäuse, von denen Massys auch einige angefertigt hat.

Die rechte Seite des Bildes dominiert die gottesfürchtige Frau des Geldwechslers. Sie ist standesgemäß als Mitglied des gehobenen Bürgertums gekleidet und hat gerade in einem kostbaren illustrierten Gebetbuch geblättert, eine Seite mit einem Bild der Madonna mit dem Kind wird gerade von ihr aufgeschlagen. Nun aber wendet sich ihr Blick nicht ohne Sorge ihrem geldzählenden Gatten zu, dessen Tätigkeit von der Kirche und der Theologie durchaus kritisch beäugt wird. Gleichzeitig dringt die Säkularität in ihren kleinen Kosmos ein, symbolisiert durch die offene Haustür rechts hinten, durch die man zwei ins Gespräch vertiefte Stadtbewohner sieht, sowie durch den Hohlspiegel links vorne, der uns zunächst einmal offenbart, dass noch eine dritte, in einem Buch lesende Person im Raum ist, und die uns zudem den Blick durch ein Fenster auf der linken Seite des Tisches ermöglicht und den Lichteinfall und die Schattenbildung im Zimmer erklärt. Wir sehen durch das gespiegelte Fenster auf Bäume und einen Kirchturm. Die verloschene Kerze auf dem Bord hinter der Frau erinnert an die Vergänglichkeit allen irdischen Lebens. Kompositorisch besitzt dieses Bild eine gewisse Ähnlichkeit zu den Bildern vom Heiligen Hieronymus im Gehäuse, von denen Massys auch einige angefertigt hat.

Geldhandel und christlicher Glaube, so kann man das Bild lesen, stehen in einem nicht konfliktfreien Verhältnis zueinander, sondern können durchaus konfliktbeladen sein. Der Reichtum als solcher wird aber im Bild nicht abgelehnt, auch die den Glauben repräsentierende Seite ist geradezu selbstverständlich mit Attributen des Reichtums ausgestattet. Anders als auf den Werken des Meisters von Alkmaar gibt es aber hier keine Anspielungen auf die sich aus dem Reichtum ergebende Pflicht zur Caritas. Es bleibt bei einer Kontrastierung und dem impliziten Appell an den Geldwechsler, seinen Beruf nicht betrügerisch auszuüben und dem Verweis an die an der Bibel orientierte Frau, dass es auch noch die Welt da draußen mit ihren eigenen Regeln gibt.

Das Problem ist also insgesamt nicht, dass es keine Kunstwerke zum Thema „Reichtum“ gibt, sondern welche man auswählt und wie man mit ihnen umgeht. Man kann freiwillig visuell verarmen, indem man Kunstwerke nur noch als Illustrationen begreift. Oder man kann den Reichtum der Bilder nutzen, um ihrer je eigenen Theologie auf die Spur zu kommen.

Kürzlich blätterte ich wieder einmal durch die führende protestantische Kulturzeitschrift in Deutschland, die von den Leitfiguren der EKD herausgegeben wird (und in der ich auch ab und an schreibe).

Kürzlich blätterte ich wieder einmal durch die führende protestantische Kulturzeitschrift in Deutschland, die von den Leitfiguren der EKD herausgegeben wird (und in der ich auch ab und an schreibe).  Aber auf dieses Werk ist die Redaktion nicht gestoßen. Sie hat es sich etwas einfacher gemacht. Sie hat in einer Bilddatenbank recherchiert, mit der Zeitschriften einen Vertrag haben und die die Bildrecherche scheinbar einfach machen. In diesem Fall ist das die Bildagentur

Aber auf dieses Werk ist die Redaktion nicht gestoßen. Sie hat es sich etwas einfacher gemacht. Sie hat in einer Bilddatenbank recherchiert, mit der Zeitschriften einen Vertrag haben und die die Bildrecherche scheinbar einfach machen. In diesem Fall ist das die Bildagentur  Ich zeige hier einmal nicht das Bild, das die evangelische Kulturzeitschrift eingekauft hat, sondern einen Scan aus jenem Buch, für das es ursprünglich geschaffen wurde. Und dieses Bild kommt einem von der Machart her sofort irgendwie bekannt vor, denn die immerhin 240 Bilder umfassende Bilder-Bibel des Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) ist die verbreitetste Bibelillustration des Protestantismus. Dieser evangelische Künstler ist einer der Hauptvertreter der Nazarener. Leider kommt bis heute kaum eine religiöse Sozialisation ohne die Begegnung mit seinen Bildern aus. Immer noch haben Schulbücher, religionspädagogische Zeitschriften und selbst protestantische Kulturzeitschriften ein m.E. fatales Faible für diesen Künstler.

Ich zeige hier einmal nicht das Bild, das die evangelische Kulturzeitschrift eingekauft hat, sondern einen Scan aus jenem Buch, für das es ursprünglich geschaffen wurde. Und dieses Bild kommt einem von der Machart her sofort irgendwie bekannt vor, denn die immerhin 240 Bilder umfassende Bilder-Bibel des Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) ist die verbreitetste Bibelillustration des Protestantismus. Dieser evangelische Künstler ist einer der Hauptvertreter der Nazarener. Leider kommt bis heute kaum eine religiöse Sozialisation ohne die Begegnung mit seinen Bildern aus. Immer noch haben Schulbücher, religionspädagogische Zeitschriften und selbst protestantische Kulturzeitschriften ein m.E. fatales Faible für diesen Künstler. Die Wikipedia schlägt übrigens zur biblischen Erzählung vom armen Lazarus und dem reichen Prasser ein Bild aus der ottonischen Buchmalerei vor, aus dem eintausend Jahre alten

Die Wikipedia schlägt übrigens zur biblischen Erzählung vom armen Lazarus und dem reichen Prasser ein Bild aus der ottonischen Buchmalerei vor, aus dem eintausend Jahre alten

Ich komme nun zu einem anderen Bild aus der evangelischen Kulturzeitschrift, ein Bild, das sogar den Titel ziert: als Vollbild und mit drei vergrößerten Bilddetails. Zunächst fällt mir auf, dass das Hauptmotiv seitenverkehrt abgebildet ist. Einen vernünftigen Grund gibt es dafür nicht, außer jenem, dass das Bild von der Bildagentur ebenfalls auch seitenverkehrt vertrieben wird. Und woher sollte die Bildredaktion wissen, wie das Original aussieht? Gut, man könnte es zufällig einmal im Wiener Belvedere gesehen haben, aber das ist eher unwahrscheinlich, weil es dort nur selten präsentiert wird. Man müsste schon bewusst anhand von Googles Bildersuche überprüfen, ob auch eine korrekte Abbildung angeboten wird (so habe ich es gemacht). Stutzig hätte man spätestens dann werden können, wenn auf dem Sortierpult beide Versionen angeboten werden: die korrekte und die seitenverkehrte. Aber man wählte zielsicher die seitenverkehrte Variante.

Ich komme nun zu einem anderen Bild aus der evangelischen Kulturzeitschrift, ein Bild, das sogar den Titel ziert: als Vollbild und mit drei vergrößerten Bilddetails. Zunächst fällt mir auf, dass das Hauptmotiv seitenverkehrt abgebildet ist. Einen vernünftigen Grund gibt es dafür nicht, außer jenem, dass das Bild von der Bildagentur ebenfalls auch seitenverkehrt vertrieben wird. Und woher sollte die Bildredaktion wissen, wie das Original aussieht? Gut, man könnte es zufällig einmal im Wiener Belvedere gesehen haben, aber das ist eher unwahrscheinlich, weil es dort nur selten präsentiert wird. Man müsste schon bewusst anhand von Googles Bildersuche überprüfen, ob auch eine korrekte Abbildung angeboten wird (so habe ich es gemacht). Stutzig hätte man spätestens dann werden können, wenn auf dem Sortierpult beide Versionen angeboten werden: die korrekte und die seitenverkehrte. Aber man wählte zielsicher die seitenverkehrte Variante. as ist häufig das Problem sozialkritisch inspirierter Bilder, dass zu ihren bevorzugten Käufern die im Bild Kritisierten gehören. Für die weniger Betuchten hat Danhauser dann

as ist häufig das Problem sozialkritisch inspirierter Bilder, dass zu ihren bevorzugten Käufern die im Bild Kritisierten gehören. Für die weniger Betuchten hat Danhauser dann

Auf diesem Bild zeigt sich auch, dass der Künstler Danhauser sich nicht von den rassistischen

Auf diesem Bild zeigt sich auch, dass der Künstler Danhauser sich nicht von den rassistischen Das erscheint mir unmittelbar einsichtig. Der reiche Prasser und seine Frau gehörten dann zur letzteren Gruppe. Dazu passt, dass der Künstler direkt hinter das Paar einen Opferstock gemalt hat, dem sie aber demonstrativ den Rücken kehren. Träfe die Deutung zu, dann spiegelt sich hier das Ende der Erzählung vom armen Lazarus quasi in einer neuzeitlich säkularen Variante, denn dann würde sich für den armen Lazarus schon in der Klosterspeisung ein Gleichnis des Himmelreiches zeigen.

Das erscheint mir unmittelbar einsichtig. Der reiche Prasser und seine Frau gehörten dann zur letzteren Gruppe. Dazu passt, dass der Künstler direkt hinter das Paar einen Opferstock gemalt hat, dem sie aber demonstrativ den Rücken kehren. Träfe die Deutung zu, dann spiegelt sich hier das Ende der Erzählung vom armen Lazarus quasi in einer neuzeitlich säkularen Variante, denn dann würde sich für den armen Lazarus schon in der Klosterspeisung ein Gleichnis des Himmelreiches zeigen.

Wenn es um Altersarmut geht, warum wird dann ausgerechnet die Frau des alten Paares weggeschnitten, wo doch schon immer Frauen häufiger von Altersarmut betroffen sind als Männer? Wenn es aber nur um ostentativen Reichtum geht, hätte man auch noch den klagenden Vater herausschneiden können. Mir leuchtet das Ganze nicht ein. Online wird das Bild wie bereits erwähnt etwas weniger beschnitten, hier ist wenigstens die über ihre soziale Situation klagende alte Frau noch sichtbar. Sie ist so geschwächt, dass sie ihre erhobene linke Hand stützen muss.

Wenn es um Altersarmut geht, warum wird dann ausgerechnet die Frau des alten Paares weggeschnitten, wo doch schon immer Frauen häufiger von Altersarmut betroffen sind als Männer? Wenn es aber nur um ostentativen Reichtum geht, hätte man auch noch den klagenden Vater herausschneiden können. Mir leuchtet das Ganze nicht ein. Online wird das Bild wie bereits erwähnt etwas weniger beschnitten, hier ist wenigstens die über ihre soziale Situation klagende alte Frau noch sichtbar. Sie ist so geschwächt, dass sie ihre erhobene linke Hand stützen muss.  Gerade sie trägt zur Dramatik der Szene bei.

Gerade sie trägt zur Dramatik der Szene bei.

So, wie die Armenfürsorge auf dem Bild konkret dargestellt wird, und unter der Voraussetzung, dass die Deutung des Britischen Museums im Blick auf die Erhebung der Seele der Elisabeth zum jüngsten Gericht durch den Engel zutrifft, geschieht der Einsatz für die Armen hier nicht wirklich aus sozialem Engagement, sondern dient nicht zuletzt dem eigenen Seelenheil. Es geht entsprechend der damaligen Lehre darum, einen Schatz im Himmel zu erwerben, mithin durch karitative Tätigkeit sich des eigenen Seelenheils zu vergewissern. Die Frage wäre durchaus, ob es sich – zumindest im Bild – nicht um Werkgerechtigkeit handelt (die man der Heiligen Elisabeth als Anhängerin der franziskanischen Armenbewegung nicht unbedingt unterstellen muss).

So, wie die Armenfürsorge auf dem Bild konkret dargestellt wird, und unter der Voraussetzung, dass die Deutung des Britischen Museums im Blick auf die Erhebung der Seele der Elisabeth zum jüngsten Gericht durch den Engel zutrifft, geschieht der Einsatz für die Armen hier nicht wirklich aus sozialem Engagement, sondern dient nicht zuletzt dem eigenen Seelenheil. Es geht entsprechend der damaligen Lehre darum, einen Schatz im Himmel zu erwerben, mithin durch karitative Tätigkeit sich des eigenen Seelenheils zu vergewissern. Die Frage wäre durchaus, ob es sich – zumindest im Bild – nicht um Werkgerechtigkeit handelt (die man der Heiligen Elisabeth als Anhängerin der franziskanischen Armenbewegung nicht unbedingt unterstellen muss).

Die rechte Seite des Bildes dominiert die gottesfürchtige Frau des Geldwechslers. Sie ist standesgemäß als Mitglied des gehobenen Bürgertums gekleidet und hat gerade in einem kostbaren illustrierten Gebetbuch geblättert, eine Seite mit einem Bild der Madonna mit dem Kind wird gerade von ihr aufgeschlagen. Nun aber wendet sich ihr Blick nicht ohne Sorge ihrem geldzählenden Gatten zu, dessen Tätigkeit von der Kirche und der Theologie durchaus kritisch beäugt wird. Gleichzeitig dringt die Säkularität in ihren kleinen Kosmos ein, symbolisiert durch die offene Haustür rechts hinten, durch die man zwei ins Gespräch vertiefte Stadtbewohner sieht, sowie durch den Hohlspiegel links vorne, der uns zunächst einmal offenbart, dass noch eine dritte, in einem Buch lesende Person im Raum ist, und die uns zudem den Blick durch ein Fenster auf der linken Seite des Tisches ermöglicht und den Lichteinfall und die Schattenbildung im Zimmer erklärt. Wir sehen durch das gespiegelte Fenster auf Bäume und einen Kirchturm. Die verloschene Kerze auf dem Bord hinter der Frau erinnert an die Vergänglichkeit allen irdischen Lebens. Kompositorisch besitzt dieses Bild eine gewisse Ähnlichkeit zu den Bildern vom Heiligen Hieronymus im Gehäuse, von denen Massys auch einige angefertigt hat.

Die rechte Seite des Bildes dominiert die gottesfürchtige Frau des Geldwechslers. Sie ist standesgemäß als Mitglied des gehobenen Bürgertums gekleidet und hat gerade in einem kostbaren illustrierten Gebetbuch geblättert, eine Seite mit einem Bild der Madonna mit dem Kind wird gerade von ihr aufgeschlagen. Nun aber wendet sich ihr Blick nicht ohne Sorge ihrem geldzählenden Gatten zu, dessen Tätigkeit von der Kirche und der Theologie durchaus kritisch beäugt wird. Gleichzeitig dringt die Säkularität in ihren kleinen Kosmos ein, symbolisiert durch die offene Haustür rechts hinten, durch die man zwei ins Gespräch vertiefte Stadtbewohner sieht, sowie durch den Hohlspiegel links vorne, der uns zunächst einmal offenbart, dass noch eine dritte, in einem Buch lesende Person im Raum ist, und die uns zudem den Blick durch ein Fenster auf der linken Seite des Tisches ermöglicht und den Lichteinfall und die Schattenbildung im Zimmer erklärt. Wir sehen durch das gespiegelte Fenster auf Bäume und einen Kirchturm. Die verloschene Kerze auf dem Bord hinter der Frau erinnert an die Vergänglichkeit allen irdischen Lebens. Kompositorisch besitzt dieses Bild eine gewisse Ähnlichkeit zu den Bildern vom Heiligen Hieronymus im Gehäuse, von denen Massys auch einige angefertigt hat.