Re-Design und Bildbewusstsein

Andreas Mertin

Ausgerechnet am 1. Februar 2019, dem Tag, an dem die letzte Ausgabe des Magazins für Theologie und Ästhetik erschien, in der eine deutliche Kritik an der ästhetischen Gestaltung des Webauftritts von evangelisch.de geäußert worden war, stellte die Redaktion ihr Design auf eine neue Form um; eine Form, die in etwa dem Erscheinungsbild entspricht, das wir auch auf katholisch.de, feinschwarz.net oder der Seite der Jüdischen Allgemeinen finden. Es war also nichts wirklich überraschend Neuartiges, aber es war für die vom Plastikmüll schmerzenden Augen früherer Zeiten eine wahre Erholung.

Ausgerechnet am 1. Februar 2019, dem Tag, an dem die letzte Ausgabe des Magazins für Theologie und Ästhetik erschien, in der eine deutliche Kritik an der ästhetischen Gestaltung des Webauftritts von evangelisch.de geäußert worden war, stellte die Redaktion ihr Design auf eine neue Form um; eine Form, die in etwa dem Erscheinungsbild entspricht, das wir auch auf katholisch.de, feinschwarz.net oder der Seite der Jüdischen Allgemeinen finden. Es war also nichts wirklich überraschend Neuartiges, aber es war für die vom Plastikmüll schmerzenden Augen früherer Zeiten eine wahre Erholung.

Also nun kein an-ästhetischer Farb-Brutalismus mehr, sondern seriöse farbliche Zurückhaltung im Feuilleton-Stil. Das war seit Jahren überfällig! Nun kann man wenigstens ab und an auf evangelisch.de vorbeischauen und sich über Aktuelles im Protestantismus informieren. Richtig gelungen ist es immer noch nicht, da könnte man bei den genannten Kollegen noch etwas lernen, aber immerhin ist ein Anfang gemacht.

Einiges fällt mir aber immer noch als problematisch auf – und das ist meines Erachtens symptomatisch für alle Seiten, die irgendwie mit einem Content-Management-System (CMS) arbeiten. Und das Problematische ist die Art und Weise, wie die Artikel zu ihren Bildern kommen. Das ist heute ein völlig anderer Vorgang als in früheren, vor-digitalen Zeiten. Natürlich, oft gibt es einen Fotografen vor Ort, der eine Gemeindeveranstaltung oder einen Auftritt fotografiert. Dann nimmt man dessen Bild. Hier hat sich in den letzten Jahren allenfalls die Fokussierung auf prominente Einzelpersonen verstärkt. Wenn Katholiken den Wandel der Kirche fordern, dann zeigt man ein Bild des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx. Das ist ein Tribut einer sich dem Populismus nähernden Mediengesellschaft. Prominente verkaufen sich besser als Gruppen und Sachen. Man kann auch sagen: mit Prominenten bekommt man mehr Aufmerksamkeit.

Was aber ist, wenn es mal um ein Thema geht, zu dem nicht ein Veranstaltungsfoto zur Verfügung steht? In diesem Falle greifen die Nutzer von Content-Managementsystemen gerne auf die Datenbanken von Bildagenturen zurück. Bei manchen CMS ist das sogar schon als Schnittstelle eingebaut. Und von diesen Bildagenturen gibt es weltweit weniger, als man glaubt, nahezu alles ist inzwischen in den Händen weniger Monopolisten. Weltweit sind das vor allem Getty-Images (mit zahlreichen Unterorganisationen), Shutterstock oder istock. Wer es europäisch kultiviert mag, greift auf akg-images zurück. Gemeinsam ist diesen Agenturen, dass sie Millionen von Bildern horten bzw. anfertigen lassen und sie mit Tags (Etiketten) versehen, die der Redakteur dann auf- und abrufen kann.

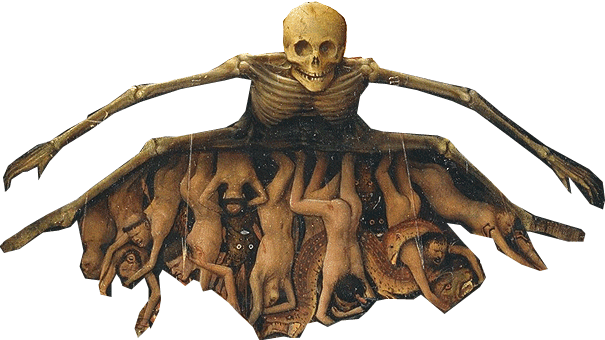

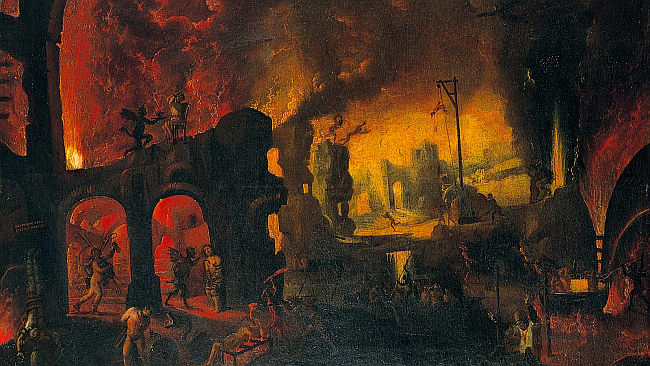

Und die Logik dabei ist klar. Ein Interviewpartner von evangelisch.de spricht beispielsweise über die Hölle. Aktuelle Bilder zur Hölle gibt es nicht, also ruft man die Seite einer Bild-Agentur auf mit der man einen Vertrag hat, etwa akg-images, und tippt „Hölle“ ein. Und schon bekommt man sehr viele visuelle Angebote. Nun kann man entscheiden, was zum Artikel passt: natürlich, zumindest vermute ich das, geschieht das nicht inhaltlich oder künstlerisch, sondern zunächst einmal nach dem Format. Wenn das Bild über dem Artikel stehen soll, also ein Querformat. Das kann man gleich anklicken (nur Querformate oder Panoramabilder anzeigen) und schon reduziert sich das Angebot von ursprünglich knapp 2000 Bilder auf nur noch 800. Die Kunstgeschichte ist ja reich an Bildern zu nahezu jedem religiösen Thema und in nahezu jedem gewünschten Format.

In unserem Fall soll das Bild irgendwie an alte Zeiten erinnern und viel Feuer enthalten, also keine Buchillustration a la Herrad von Landsberg. Dunkel und rot soll es sein – so wie der Redakteur sich die Hölle eben vorstellt. Schritt für Schritt nähert man sich dem begehrten Objekt. Und schließlich schnappt man sich ein Bild (das eigentlich völlig rechtefrei sein müsste, wenn nicht ein zeitgenössischer Fotograf und eine Bildagentur daran beteiligt wäre), kauft es ein, fügt ein paar Zwangsangaben hinzu (die lustigerweise nicht einmal den Fotografen benennen) und schon hat man die Visualisierung eines Artikels über die aktuelle Bedeutung der Hölle.

Und sofort wird selbst einem Kulturwissenschaftler klar: es spielt überhaupt keine Rolle, welche Theologie das Bild hat, womit es argumentiert und wogegen es sich wendet. Es ist quasi nur visueller Beifang. Der Klick des Redakteurs hätte auch ein anderes Bild nehmen können. Hauptsache Querformat, rot, dunkel und gruselig. Ob der Künstler ein renommierter Künstler seiner Zeit oder nur ein Provinzmaler ist – völlig egal. Ob er katholisch, evangelisch, orthodoxe Akzentuierungen ins Bild packt: egal. Hauptsache ein glühendes Bild zur Hölle. So einfach kann die Ausstattung eines theologischen Textes zur Bedeutung der Hölle in der Gegenwart sein. Aber seien wir ehrlich: ich arbeite in meiner Heft-Kolumne „Schwarze Kanäle“ auch so, aber nur dort.

Worauf man sich als CMS-Redakteur nun offenkundig verlassen muss, sind die Angaben, die eine Bildagentur zu den einzelnen Werken macht. Wenn sie also treuherzig versichert, das Bild sei 1640 entstanden und der eine beteiligte Künstler sei irgendwann nach 1658 gestorben, der zweite beteiligte Künstler sei bei der Entstehung des Bildes noch gar nicht geboren gewesen (ein Wunder!), weil er von 1699–1783 lebte, dann glaubt man das einfach und prüft es nicht nach. Man prüft überhaupt nichts nach, sondern übernimmt schlicht die Angaben der Datenbank. Mehr muss man ja auch nicht tun. Nun ist akg-images auch dafür bekannt, Bilder zu verbreiten, die seitenverkehrt, beschnitten und nicht vom Künstler selbst koloriert wurden – ohne das jeweils konkret anzugeben. Auch akg-images sammelt ja nur Bilder. Und wenn in ihren Bildquellen etwas falsch bezeichnet ist oder seitenverkehrt oder beschnitten, dann wird das nicht überprüft, sondern in die Datenbank mit all den fehlerhaften Daten eingepflegt. Es gab Bild-Datenbanken, ich habe darüber in dieser Zeitschrift geschrieben, bei denen viele Bildzuschreibungen unzutreffend waren. Etwa weil Filippo Lippi (1406-1469) und Filippino Lippi (1457-1504) nicht unterschieden wurden (oder Bacchiacca mit Baciccio, Giotto di Bondone mit Giottino verwechselt wurden). Macht ja auch nichts – wer merkt das schon? Nun, kulturell Gebildete schon.

Aber die CMS-Redakteure greifen gerne auf derartige Datenbanken zu und überprüfen sie nicht. Bildkompetenz, auch protestantische Bildkompetenz, sieht anders aus. Meines Erachtens muss ich aber von jedem Redakteur erwarten können, dass er zumindest überprüft, ob die Bildangaben stimmen (können). Nicht nur im nun inzwischen legendären SPIEGEL-Fall des Claas Relotius ging es ja darum, dass die Redaktion wenigstens einmal nachschlägt, ob das stimmen kann, was da geschrieben steht und man nicht einfach den Angaben vertraut. Im Fall eines kirchlichen Kontextes würde ich zudem erwarten, dass die Redaktion auch prüft, ob das Bild inhaltlich zu dem passt, was im Text besprochen wird, aus welchem Kontext es stammt und wie es sich in die Bildertheologie einordnet. Man mag das im 21. Jahrhundert für überzogen halten, aber so etwas gehörte einmal zur großen Kultur des Christentums wie auch des Protestantismus‘.

1535

Man kann sich zum Beispiel vorstellen, wie Martin Luther immer wieder bei Lukas Cranach vorbeischaute und mit ihm erörterte, wie der protestantische Glaube ins Bild finden könnte. Welche Rolle sollte Maria einnehmen, wo sollte Mose zu finden sein, wohin sollte das Blut von Christi Kreuzigung spritzen? Das waren nicht nur ästhetische Fragen, sondern zutiefst theologische. Man kann an Cranachs Bildern, aber auch an denen von Holbein und Timmermann sehen, wie kleinste Details die gesamte theologische Konzeption veränderten.

Ist Maria Gottesgebärerin oder nur Empfangende der göttlichen Gnade? Ist Moses, der das Gesetz empfangen hatte mit Maria auf einer Ebene, die Jesus empfing? Oder ist er eher auf der Ebene des Johannes oder des Gekreuzigten einzuordnen? Nichts ist zufällig. Am Ende war ein ganz bestimmter Bildtyp gefunden, der von den Evangelischen mit Begeisterung aufgenommen wurde, so dass etwa in Lübeck über vielen Hauseingängen eine Variation dieses berühmten Motives von Lukas Cranach zu finden war:

Selbstverständlich hatte auch Cranach einen Bildtyp aufgegriffen, der bereits vor-protestantisch vorhanden war. Aber dann hatte er mit Luther so lange nach einer passenden bildlichen Akzentuierung gesucht, bis die neue evangelische Theologie und das zu malende Bild übereinstimmten – ohne dass dies die letztgültige visuelle Lösung gewesen sein muss.

1625-30

Man kann dann an Matthäus Merians Illustrationen der Luther-Bibel von 1625 sehen, wie Künstler ihre eigene Theologie bzw. die ihrer Auftraggeber in die Ausstattung der Bibel mit eintragen. Luther und Cranach hatten keine Probleme damit gehabt, Gott als Schöpfer personal darstellen. Der reformiert geprägte Merian hatte dieses Problem durchaus, weshalb er an dieser Stelle das Tetragramm verwendet. Nur in der Vision des Ezechiel wird Gott einmal sichtbar. Das ist natürlich Detail für Detail durchdacht – bildlich und theologisch. Es greift durchaus auf bewährte Bildlösungen zurück, variiert sie aber dort, wo sie theologisch nicht mehr zutreffend sind. (Auch so ein Bild vertreibt akg-Images in einer kolorierten Fassung, die nicht auf Merian selbst zurückgeht. Aber die kolorierten Blätter haben den Vorteil, dass ein heutiges Publikum sie schneller versteht.)

Man kann dann an Matthäus Merians Illustrationen der Luther-Bibel von 1625 sehen, wie Künstler ihre eigene Theologie bzw. die ihrer Auftraggeber in die Ausstattung der Bibel mit eintragen. Luther und Cranach hatten keine Probleme damit gehabt, Gott als Schöpfer personal darstellen. Der reformiert geprägte Merian hatte dieses Problem durchaus, weshalb er an dieser Stelle das Tetragramm verwendet. Nur in der Vision des Ezechiel wird Gott einmal sichtbar. Das ist natürlich Detail für Detail durchdacht – bildlich und theologisch. Es greift durchaus auf bewährte Bildlösungen zurück, variiert sie aber dort, wo sie theologisch nicht mehr zutreffend sind. (Auch so ein Bild vertreibt akg-Images in einer kolorierten Fassung, die nicht auf Merian selbst zurückgeht. Aber die kolorierten Blätter haben den Vorteil, dass ein heutiges Publikum sie schneller versteht.)

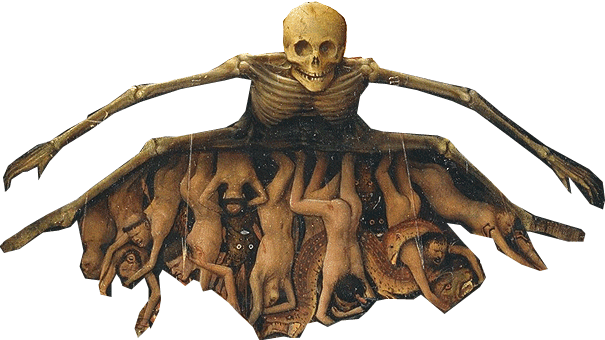

1658

1658

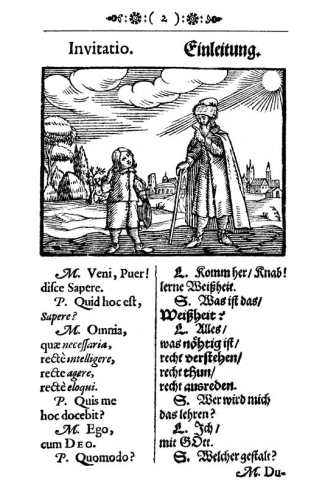

Das berühmteste, auf jeden Fall aber wirkungsmächtigste Beispiel eines bewussten Einsatzes von Bildern im Protestantismus ist natürlich der Orbis sensualium pictus des reformierten Bischofs Johann Amos Comenius. Dieser entwickelt eine eigene Bilddidaktik, die nicht das Wort, sondern das Bild zum Ausgangspunkt der Entdeckung der Welt machte – wie Goethe in „Dichtung und Wahrheit“ anhand seiner eigenen Biographie beschreibt. Über 200 Jahre ist dieses Buch das zentrale Schulbuch in ganz Europa und beweist die genuine Bildkompetenz der neu entstandenen protestantischen Religion.

2019

In Zeiten umfassender Digitalisierung der Lebenswelten ist, ich schrieb es schon, die protestantische Bildkompetenz auf das Bedienen von Datenbanken geschrumpft. Man sucht also nicht den zutreffenden visuellen Ausdruck einer Sache, sondern gibt in eine Bilddatenbank einfach ein Stichwort ein und schaut, was dabei so rauskommt. Und dann: die schlechten in Töpfchen, die guten ins Kröpfchen. Das war mal anders. Wenn heute ein reformierter Theologe über Höllenvorstellungen spricht, dann gibt man „Hölle“ ein und greift ein Bild ab. Ob dieses Bild nun vorreformatorisch, reformatorisch oder gegenreformatorisch ist, ist dabei völlig egal. Hauptsache es ist irgendwie ein Bild zum Text. Ob der Künstler tatsächlich einen Ausdruck seiner Zeit hergestellt hat – also tatsächlich ein Zeitgenosse und nicht nur ein Nachahmer ist, ist ebenso egal.

1190

Dabei ist das alles überhaupt nicht egal. Einer der Gründe, warum der Protestantismus geschichtlich so wirkungsmächtig wurde, war, weil er mit dem Modell von Hölle und vor allem dem Konzept von Fegefeuer anders umging als die damals vorherrschende Tradition. Wirkungsmächtig war bis 1500 ein Modell, das nicht zuletzt von Dante literarisch fortentwickelt und von den Künstlern in den Kirchen dann visuell umgesetzt wurde: ein System von Höllenkreisen, in dem für jede Sünde eine entsprechende Strafe vorgesehen war. Dante hat das nicht erfunden, aber das Narrativ anschaulich weiterentwickelt. Aber bereits bei Herrad von Landsbergs Hortus Deliciarum von 1190 finden wir entsprechende Bilder, die angesichts der beobachtbaren pädagogischen Intention auch sehr rezeptionsorientiert sind, also auf Wirkung zielen. Alles andere würde auch überraschen.

Dabei ist das alles überhaupt nicht egal. Einer der Gründe, warum der Protestantismus geschichtlich so wirkungsmächtig wurde, war, weil er mit dem Modell von Hölle und vor allem dem Konzept von Fegefeuer anders umging als die damals vorherrschende Tradition. Wirkungsmächtig war bis 1500 ein Modell, das nicht zuletzt von Dante literarisch fortentwickelt und von den Künstlern in den Kirchen dann visuell umgesetzt wurde: ein System von Höllenkreisen, in dem für jede Sünde eine entsprechende Strafe vorgesehen war. Dante hat das nicht erfunden, aber das Narrativ anschaulich weiterentwickelt. Aber bereits bei Herrad von Landsbergs Hortus Deliciarum von 1190 finden wir entsprechende Bilder, die angesichts der beobachtbaren pädagogischen Intention auch sehr rezeptionsorientiert sind, also auf Wirkung zielen. Alles andere würde auch überraschen.

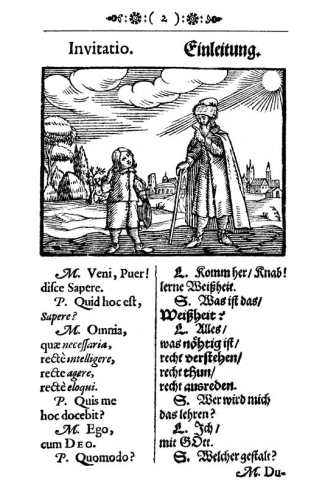

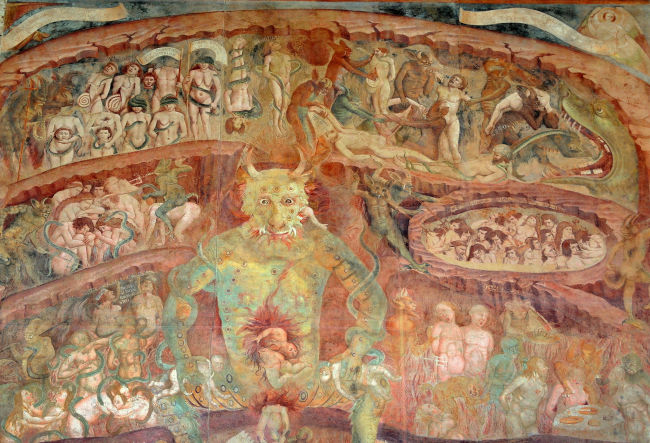

1305-35

Auf diese Weise war die Vorstellung von der Hölle und den Höllenqualen nicht nur per Predigt, sondern auch visuell zwischen 1000 und 1517 den Menschen vermittelt worden. Die Hölle war überaus bildmächtig. Deshalb macht es Sinn, für das Verstehen der Hölle auf Höllendarstellungen aus der Zeit vor 1517 zurückzugreifen. Zu denken wäre etwa an solche Werke:

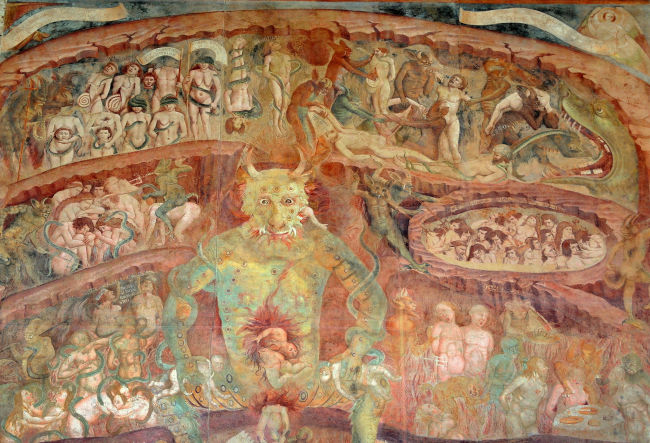

Das

Das ist ein Ausschnitt der Höllenseite von Bounamico Buffalmaccos berühmter Darstellung des Jüngsten Gerichts im Camposanto in Pisa und stammt aus dem Jahr 1335. Und für manche Computerspieler ist das heute noch ein überaus aktuelles und vertrautes Bild.

ist ein Ausschnitt der Höllenseite von Bounamico Buffalmaccos berühmter Darstellung des Jüngsten Gerichts im Camposanto in Pisa und stammt aus dem Jahr 1335. Und für manche Computerspieler ist das heute noch ein überaus aktuelles und vertrautes Bild.

Spätere Künstler haben, wie wir rechts auf einem 300 Jahre später entstandenen Bild sehen, auf Details dieses Freskos gerne zurückgegriffen. Aber Buffalmaccos Arbeit ist erkennbar besser und theologisch interessanter.

Aber auch das noch einige Jahre ältere Werk von Giotto di Bondone mit der Darstellung des Jüngsten Gerichts in der Scrovegni-Kapelle in Padua (um 1305) ist weiterhin beeindruckend und bildmächtig und visualisiert eindrucksvoll die Ängste der Menschen, die sich ob ihrer Sünden der Hölle und dem Satan ausgeliefert wähnten. Die gesamte Scrovegni-Kapelle soll der Legende nach nur erschaffen worden sein, weil Scrovegni glaubte, sein Vater müsse in der Hölle schmoren - was Dante im Inferno auch behauptete.

1562

Nach 1517 wird den Menschen deutlich, dass in Wirklichkeit der Mensch dem Menschen die Hölle ist und das zeigt sich anschaulich gerade auch in der Kunst, etwa bei Peter Bruegel dem Älteren, der 1562 auf seinem Gemälde „Der Triumph des Todes“, das heute im Prado in Madrid hängt, den Tod nicht als metaphysische Macht zeigt, sondern als Substitut des Menschen. Man kann umstandslos die Skelette auf dem Bild durch Menschen ersetzen und bekommt so ein Panorama der menschlichen Höllennatur. Denn der Betrachter des Bildes weiß nur zu genau: nicht der Tod, sondern der Mensch schlitzt seinem Mitbruder die Kehle auf. Der Daesch lässt grüßen.

Nach 1517 wird den Menschen deutlich, dass in Wirklichkeit der Mensch dem Menschen die Hölle ist und das zeigt sich anschaulich gerade auch in der Kunst, etwa bei Peter Bruegel dem Älteren, der 1562 auf seinem Gemälde „Der Triumph des Todes“, das heute im Prado in Madrid hängt, den Tod nicht als metaphysische Macht zeigt, sondern als Substitut des Menschen. Man kann umstandslos die Skelette auf dem Bild durch Menschen ersetzen und bekommt so ein Panorama der menschlichen Höllennatur. Denn der Betrachter des Bildes weiß nur zu genau: nicht der Tod, sondern der Mensch schlitzt seinem Mitbruder die Kehle auf. Der Daesch lässt grüßen.

Bei Bruegel finden wir dann eben auch innerweltlich jene Höllenfeuer, die von nun an die Bildwelt der Kunst bestimmen werden. Und sie haben ihren Anhalt an der Erfahrungswelt der Betrachter, denen gerade der 80jährige Krieg bevorsteht. Wenn man den Menschen kennt, braucht man keine Hölle mehr. Natürlich wäre man zuvor auch schon in den verzweifelten Bilderwelten des Hieronymus Bosch fündig geworden, die Bruegel so tief beeinflusst haben. Auch hier und einigen Arbeiten aus seiner Werkstatt findet die Hölle ihren zeitgemäßen Ausdruck, denn sie spiegeln die Höllenwelt der Menschen und keine jenseitige.

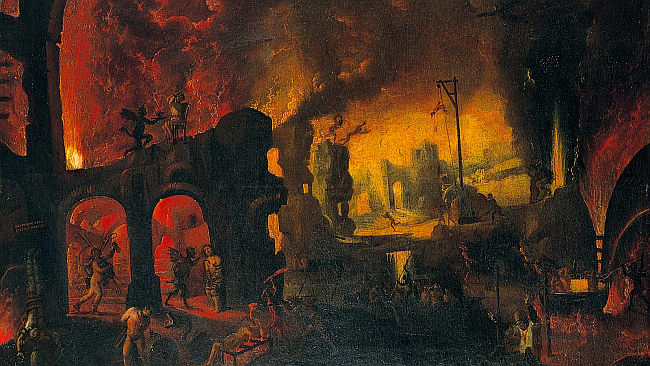

1640

Das obige Bild stammt von Diego Pereira, einem relativ unbedeutenden portugiesischen Künstler aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. So zumindest charakterisieren ihn die wenigen auffindbaren Quellen. Der einzige museale Beleg für Arbeiten des Künstlers (die ihm nicht nur versuchsweise zugeschrieben oder einfach nach Pereira gemalt sind) stammen aus einem Museum in Coimbra, das aber auch nicht mehr weiß, als dass der Künstler um 1640 aktiv war.

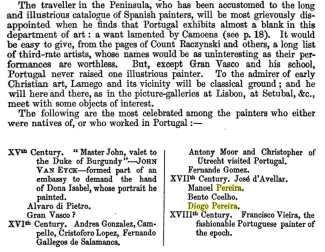

In der Recherche taucht der Name zunächst in einem Handbuch für Portugal-Reisende auf, welches 1846 erschienen ist. Darauf bezieht sich ein Buch des Jahres 1914 (Art in Spain and Portugal), das daraus eine Aufstellung portugiesischer Künstler bildet. Diese Liste könnte erklären, warum bei akg-images das obige Bild auch mit Vieira de Mattos verknüpft wird, obwohl dieser aus einem anderen Jahrhundert stammt. Bedeutend macht das Bild also eigentlich nur, dass agk-images es in seinem Verzeichnis hat, weil es das Bild irgendwo eingescannt hat. Und weil nun einige auf diese Bilddatenbank zugreifen, wird sein Werk immer weiter gestreut. Laut dortigem Ausweis gehört es zu einer Privatsammlung und wird auch von einer portugiesischen Bildagentur weiterverbreitet. Ich kann aber nicht erkennen, dass es einen künstlerischen oder narrativen Mehrwert für die Darstellung des Themas Hölle hat.

In der Recherche taucht der Name zunächst in einem Handbuch für Portugal-Reisende auf, welches 1846 erschienen ist. Darauf bezieht sich ein Buch des Jahres 1914 (Art in Spain and Portugal), das daraus eine Aufstellung portugiesischer Künstler bildet. Diese Liste könnte erklären, warum bei akg-images das obige Bild auch mit Vieira de Mattos verknüpft wird, obwohl dieser aus einem anderen Jahrhundert stammt. Bedeutend macht das Bild also eigentlich nur, dass agk-images es in seinem Verzeichnis hat, weil es das Bild irgendwo eingescannt hat. Und weil nun einige auf diese Bilddatenbank zugreifen, wird sein Werk immer weiter gestreut. Laut dortigem Ausweis gehört es zu einer Privatsammlung und wird auch von einer portugiesischen Bildagentur weiterverbreitet. Ich kann aber nicht erkennen, dass es einen künstlerischen oder narrativen Mehrwert für die Darstellung des Themas Hölle hat.

Der einzige, der etwas ausführlicher über Diogo Pereira berichtet und auf ihn eingeht, ist der preußische Diplomat und Galerist Atanazy Raczynski, der 1842–48 preußischer Gesandter in Lissabon war und dort auf auch heute noch bekannte Werke des Künstlers traf. Er merkt in seinem Buch „Les Arts En Portugal“ von 1846 süffisant an, mit Diogo Pereira verbinde er vor allem Feuer (er nennt ihn an anderer Stelle einen Brandspezialisten) und die gesehenen Bilder, bei denen er Pereira als Urheber vermutet, böten einen unerfreulichen Anblick und er schätzt ihren Wert eher als gering ein (S. 269f.). Zugespitzt sagt er: sie täten ihrem Urheber keine Ehre an. Über das heute noch bekannte Gemälde „Das brennende Troja“ schreibt er: „Das brennende Troja mit seinem hölzernen Pferd und Aeneas, der Anchises auf seinen Armen trägt, ist zweifellos das Werk von Diogo Pereira … Dieses Gemälde hat als Lichteffekt keinen Wert und die Figuren sind schrecklich.“

Der einzige, der etwas ausführlicher über Diogo Pereira berichtet und auf ihn eingeht, ist der preußische Diplomat und Galerist Atanazy Raczynski, der 1842–48 preußischer Gesandter in Lissabon war und dort auf auch heute noch bekannte Werke des Künstlers traf. Er merkt in seinem Buch „Les Arts En Portugal“ von 1846 süffisant an, mit Diogo Pereira verbinde er vor allem Feuer (er nennt ihn an anderer Stelle einen Brandspezialisten) und die gesehenen Bilder, bei denen er Pereira als Urheber vermutet, böten einen unerfreulichen Anblick und er schätzt ihren Wert eher als gering ein (S. 269f.). Zugespitzt sagt er: sie täten ihrem Urheber keine Ehre an. Über das heute noch bekannte Gemälde „Das brennende Troja“ schreibt er: „Das brennende Troja mit seinem hölzernen Pferd und Aeneas, der Anchises auf seinen Armen trägt, ist zweifellos das Werk von Diogo Pereira … Dieses Gemälde hat als Lichteffekt keinen Wert und die Figuren sind schrecklich.“

All das, so glaube ich, sieht man auch dem zum Thema Hölle ausgewählten Bild unmittelbar an, selbst dann, wenn man kein Kunsthistoriker ist. Warum dann aber der Einsatz dieses Bildes zur Illustration eines Artikels zur gegenwärtigen Bedeutung der theologischen Lehre von der Hölle? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es kann doch nicht nur daran liegen, dass manchen Bilder einfach egal sind. Und man tut einem Interviewpartner doch keine Ehre an, wenn man seine Ausführungen mit mittelmäßigen (drittklassigen schreibt Raczynski) Bildern garniert.

Inszenierung und Vergegenwärtigung

… lautet der Titel dieser Magazinausgabe. Und vielleicht hat das gerade Geschilderte mit der problematischen, weil in sich konflikthaften Beziehung der damit bezeichneten Vorgänge zu tun. Eine Vermutung könnte also dahingehen, dass es heute in der Kirche mehr um Inszenierung als um Vergegenwärtigung, mehr um die Form als um den Inhalt geht. In diesem Sinne hat Wolfgang Vögele in seiner „Kritik der aufblasbaren Kirche“ auf verschiedene Tendenzen in der Kirche hingewiesen, die zu Lasten der Theologie auf Präsenz in der Öffentlichkeit setzen und sich dabei allzu oft der Banalisierung bedienen. Man könnte das unter „Wenn die Inszenierung über die Vergegenwärtigung triumphiert“ fassen.

Ursprünglich diente Inszenierung aber dazu, den Betrachterinnen und Betrachtern das zu Vergegenwärtigende besser lesbar bzw. verstehbar zu machen. Nicht durch Nivellierung, sondern durch Anordnung. Inszenierung heißt, etwas vor Augen stellen, es erfahrbar zu machen. Die Inhalte, das zu Vergegenwärtigende, steht dabei im Vordergrund. Aber es gibt Logiken der Verknüpfung von Tatbeständen, die sich erst nach intensiver Auseinandersetzung erschließen. Wer das einmal durcharbeitet hat, kann anderen die Erschließung leichter machen, indem er Lektürewege vorschlägt.

Natürlich kann man versuchen, durch Inszenierung noch das Minderwertige wertvoll zu machen. Das ist der gängige Vorwurf seit 20 Jahren. Dass Kuratoren durch Inszenierungen darüber entscheiden, was bedeutsam ist und was nicht. Nur ist das nicht wahr. Kuratoren sind nicht die Schneider für des Kaiser neue Kleider und sie können nicht Wasser in Wein verwandeln. Im besten Fall können Sie Werken, die unverdient im Schatten standen, etwas mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Wenn die Werke aber zu Recht im Schatten gelandet waren, dann fällt das auf den Kurator zurück. Auch Inszenierung ist eine Kunst, aber Inszenierung macht keine Kunst. Das Material, mit dem man inszeniert, sollte immer das Beste sein.

Ich glaube nun, das Content Management Systeme eine implizite Tendenz haben, diese Logik (Suchet der Stadt Bestes) zu unterlaufen. Nicht mehr das Beste, sondern das am besten Passende wird gesucht. Und das muss nicht etwas sein, das sich aus dem Inhalt ergibt. Irgendwann schlägt das auch auf die Inhalte zurück. Was mit der Bebilderung funktioniert, klappt auch mit Überschriften. Man braucht eine Überschrift, die Aufmerksamkeit erregt und nicht eine, die den Inhalt wiedergibt. Und irgendwann trifft diese Logik auch die gesamten Inhalte. Dann wird nur noch publiziert, was Aufmerksamkeit erregt. Das ist das Prinzip BILD-Zeitung seit 66 Jahren. Während aber die Bild-Zeitung Jahr für Jahr an Auflage verliert, versuchen andere, das Prinzip erst einmal im eigenen Medium und im eigenen Kosmos zu etablieren.

Wenn die Inszenierung über die Vergegenwärtigung triumphiert – dann haben wir die Kulturkirche im schlechten Sinn. Dann wird auf Teufel komm raus inszeniert, aber nichts von dem, was wir biblische Theologie nennen, vergegenwärtigt. Irgendwann ist dann auch nichts mehr da, was wir inszenieren könnten.

Ausgerechnet am 1. Februar 2019, dem Tag, an dem die letzte Ausgabe des Magazins für Theologie und Ästhetik erschien, in der eine deutliche Kritik an der ästhetischen Gestaltung des Webauftritts von evangelisch.de geäußert worden war, stellte die Redaktion ihr Design auf eine neue Form um; eine Form, die in etwa dem Erscheinungsbild entspricht, das wir auch auf katholisch.de, feinschwarz.net oder der Seite der Jüdischen Allgemeinen finden. Es war also nichts wirklich überraschend Neuartiges, aber es war für die vom Plastikmüll schmerzenden Augen früherer Zeiten eine wahre Erholung.

Ausgerechnet am 1. Februar 2019, dem Tag, an dem die letzte Ausgabe des Magazins für Theologie und Ästhetik erschien, in der eine deutliche Kritik an der ästhetischen Gestaltung des Webauftritts von evangelisch.de geäußert worden war, stellte die Redaktion ihr Design auf eine neue Form um; eine Form, die in etwa dem Erscheinungsbild entspricht, das wir auch auf katholisch.de, feinschwarz.net oder der Seite der Jüdischen Allgemeinen finden. Es war also nichts wirklich überraschend Neuartiges, aber es war für die vom Plastikmüll schmerzenden Augen früherer Zeiten eine wahre Erholung.

Man kann dann an Matthäus Merians Illustrationen der Luther-Bibel von 1625 sehen, wie Künstler ihre eigene Theologie bzw. die ihrer Auftraggeber in die Ausstattung der Bibel mit eintragen. Luther und Cranach hatten keine Probleme damit gehabt, Gott als Schöpfer personal darstellen. Der reformiert geprägte Merian hatte dieses Problem durchaus, weshalb er an dieser Stelle das Tetragramm verwendet. Nur in der Vision des Ezechiel wird Gott einmal sichtbar. Das ist natürlich Detail für Detail durchdacht – bildlich und theologisch. Es greift durchaus auf bewährte Bildlösungen zurück, variiert sie aber dort, wo sie theologisch nicht mehr zutreffend sind. (Auch so ein Bild vertreibt akg-Images in einer kolorierten Fassung, die nicht auf Merian selbst zurückgeht. Aber die kolorierten Blätter haben den Vorteil, dass ein heutiges Publikum sie schneller versteht.)

Man kann dann an Matthäus Merians Illustrationen der Luther-Bibel von 1625 sehen, wie Künstler ihre eigene Theologie bzw. die ihrer Auftraggeber in die Ausstattung der Bibel mit eintragen. Luther und Cranach hatten keine Probleme damit gehabt, Gott als Schöpfer personal darstellen. Der reformiert geprägte Merian hatte dieses Problem durchaus, weshalb er an dieser Stelle das Tetragramm verwendet. Nur in der Vision des Ezechiel wird Gott einmal sichtbar. Das ist natürlich Detail für Detail durchdacht – bildlich und theologisch. Es greift durchaus auf bewährte Bildlösungen zurück, variiert sie aber dort, wo sie theologisch nicht mehr zutreffend sind. (Auch so ein Bild vertreibt akg-Images in einer kolorierten Fassung, die nicht auf Merian selbst zurückgeht. Aber die kolorierten Blätter haben den Vorteil, dass ein heutiges Publikum sie schneller versteht.) 1658

1658 Dabei ist das alles überhaupt nicht egal. Einer der Gründe, warum der Protestantismus geschichtlich so wirkungsmächtig wurde, war, weil er mit dem Modell von Hölle und vor allem dem Konzept von Fegefeuer anders umging als die damals vorherrschende Tradition. Wirkungsmächtig war bis 1500 ein Modell, das nicht zuletzt von Dante literarisch fortentwickelt und von den Künstlern in den Kirchen dann visuell umgesetzt wurde: ein System von Höllenkreisen, in dem für jede Sünde eine entsprechende Strafe vorgesehen war. Dante hat das nicht erfunden, aber das Narrativ anschaulich weiterentwickelt. Aber bereits bei Herrad von Landsbergs Hortus Deliciarum von 1190 finden wir entsprechende Bilder, die angesichts der beobachtbaren pädagogischen Intention auch sehr rezeptionsorientiert sind, also auf Wirkung zielen. Alles andere würde auch überraschen.

Dabei ist das alles überhaupt nicht egal. Einer der Gründe, warum der Protestantismus geschichtlich so wirkungsmächtig wurde, war, weil er mit dem Modell von Hölle und vor allem dem Konzept von Fegefeuer anders umging als die damals vorherrschende Tradition. Wirkungsmächtig war bis 1500 ein Modell, das nicht zuletzt von Dante literarisch fortentwickelt und von den Künstlern in den Kirchen dann visuell umgesetzt wurde: ein System von Höllenkreisen, in dem für jede Sünde eine entsprechende Strafe vorgesehen war. Dante hat das nicht erfunden, aber das Narrativ anschaulich weiterentwickelt. Aber bereits bei Herrad von Landsbergs Hortus Deliciarum von 1190 finden wir entsprechende Bilder, die angesichts der beobachtbaren pädagogischen Intention auch sehr rezeptionsorientiert sind, also auf Wirkung zielen. Alles andere würde auch überraschen.

Das

Das ist ein Ausschnitt der Höllenseite von Bounamico Buffalmaccos berühmter Darstellung des Jüngsten Gerichts im Camposanto in Pisa und stammt aus dem Jahr 1335. Und für manche Computerspieler ist das heute noch ein überaus aktuelles und vertrautes Bild.

ist ein Ausschnitt der Höllenseite von Bounamico Buffalmaccos berühmter Darstellung des Jüngsten Gerichts im Camposanto in Pisa und stammt aus dem Jahr 1335. Und für manche Computerspieler ist das heute noch ein überaus aktuelles und vertrautes Bild.

Nach 1517 wird den Menschen deutlich, dass in Wirklichkeit der Mensch dem Menschen die Hölle ist und das zeigt sich anschaulich gerade auch in der Kunst, etwa bei Peter Bruegel dem Älteren, der 1562 auf seinem Gemälde „Der Triumph des Todes“, das heute im Prado in Madrid hängt, den Tod nicht als metaphysische Macht zeigt, sondern als Substitut des Menschen. Man kann umstandslos die Skelette auf dem Bild durch Menschen ersetzen und bekommt so ein Panorama der menschlichen Höllennatur. Denn der Betrachter des Bildes weiß nur zu genau: nicht der Tod, sondern der Mensch schlitzt seinem Mitbruder die Kehle auf. Der Daesch lässt grüßen.

Nach 1517 wird den Menschen deutlich, dass in Wirklichkeit der Mensch dem Menschen die Hölle ist und das zeigt sich anschaulich gerade auch in der Kunst, etwa bei Peter Bruegel dem Älteren, der 1562 auf seinem Gemälde „Der Triumph des Todes“, das heute im Prado in Madrid hängt, den Tod nicht als metaphysische Macht zeigt, sondern als Substitut des Menschen. Man kann umstandslos die Skelette auf dem Bild durch Menschen ersetzen und bekommt so ein Panorama der menschlichen Höllennatur. Denn der Betrachter des Bildes weiß nur zu genau: nicht der Tod, sondern der Mensch schlitzt seinem Mitbruder die Kehle auf. Der Daesch lässt grüßen.

In der Recherche taucht der Name zunächst in einem Handbuch für Portugal-Reisende auf, welches 1846 erschienen ist. Darauf bezieht sich ein Buch des Jahres 1914 (Art in Spain and Portugal), das daraus eine Aufstellung portugiesischer Künstler bildet. Diese Liste könnte erklären, warum bei akg-images das obige Bild auch mit Vieira de Mattos verknüpft wird, obwohl dieser aus einem anderen Jahrhundert stammt. Bedeutend macht das Bild also eigentlich nur, dass agk-images es in seinem Verzeichnis hat, weil es das Bild irgendwo eingescannt hat. Und weil nun einige auf diese Bilddatenbank zugreifen, wird sein Werk immer weiter gestreut. Laut dortigem Ausweis gehört es zu einer Privatsammlung und wird auch von einer portugiesischen Bildagentur weiterverbreitet. Ich kann aber nicht erkennen, dass es einen künstlerischen oder narrativen Mehrwert für die Darstellung des Themas Hölle hat.

In der Recherche taucht der Name zunächst in einem Handbuch für Portugal-Reisende auf, welches 1846 erschienen ist. Darauf bezieht sich ein Buch des Jahres 1914 (Art in Spain and Portugal), das daraus eine Aufstellung portugiesischer Künstler bildet. Diese Liste könnte erklären, warum bei akg-images das obige Bild auch mit Vieira de Mattos verknüpft wird, obwohl dieser aus einem anderen Jahrhundert stammt. Bedeutend macht das Bild also eigentlich nur, dass agk-images es in seinem Verzeichnis hat, weil es das Bild irgendwo eingescannt hat. Und weil nun einige auf diese Bilddatenbank zugreifen, wird sein Werk immer weiter gestreut. Laut dortigem Ausweis gehört es zu einer Privatsammlung und wird auch von einer portugiesischen Bildagentur weiterverbreitet. Ich kann aber nicht erkennen, dass es einen künstlerischen oder narrativen Mehrwert für die Darstellung des Themas Hölle hat. Der einzige, der etwas ausführlicher über Diogo Pereira berichtet und auf ihn eingeht, ist der preußische Diplomat und Galerist

Der einzige, der etwas ausführlicher über Diogo Pereira berichtet und auf ihn eingeht, ist der preußische Diplomat und Galerist