Verstehst Du das?

|

Ist das Kunst oder bloß kulturelles Kapital?Die feinen Unterschiede - ein immer noch aktuelles ThemaAndreas Mertin

KunstwahrnehmungIn seinem von Jörg Herrmann in Ausgabe 142 des Magazins vorgestellten Buch „Atheistisch glauben“ schreibt Hartmut von Sass einleitend: Drei Personen stehen vor einem Gemälde, sagen wir in einer Galerie. Nehmen wir weiter an, dass die erste Person der Vertreter eines Auktionshauses, sagen wir Sotheby's, sei, der das Bild betrachtet, um seinen Wert abzuschätzen. Die zweite Person sei ein Kunstliebhaber, der sich schlicht am Gemälde erfreut. Und schließlich gibt es eine Chemikerin, die vor dem Bild steht und dessen stoffliche Zusammensetzung prüft. Drei Personen – ein Gegenstand; und drei Weisen, sich auf dieses eine Bild zu beziehen: ökonomisch, ästhetisch und chemisch.[1]

Interessanterweise liegt der Fall anders, wenn wir einen weiteren Kunstliebhaber hinzuziehen; denn es ist gar nicht ausgemacht – und hinge von der Ausschmückung der Details ab -, inwiefern sich zwei ästhetische Urteile wirklich widersprechen können.[5] Insofern ästhetische Urteile subjektgebunden sind, sind sie notwendig different, sie werden aber von den Subjekten als allgemein nachvollziehbar verstanden und anderen Subjekten als evident angetragen. So kommt das Gespräch vor Gemälden erst zustande. Kunsturteile beanspruchen nach Immanuel Kant immer Allgemeingültigkeit, insofern sie „das Wohlgefallen an einem Gegenstande jedermann ansinne(n)“.[6] Das wird die subjektive Allgemeinheit genannt.

Durch welche Faktoren wird die Wahrnehmung bestimmt? Wie können wir wissen, ob die jeweilige Wahrnehmung überhaupt eine ästhetische Erfahrung ist? Gibt es für die Wahrnehmung von derartigen Objekten – also die Identifikation eines Objektes als Kunst – angeborene Begabungen (das sieht man einfach), so wie man zumindest bis vor wenigen Jahren davon ausging, dass es ein angeborenes absolutes Gehör gibt? Oder sind die Kunsturteile durch die Sozialisation oder gar den ökonomischen Kontext bestimmt? Oder sind sie gar vollständig willkürliche Urteile, die von Privilegierten bestimmt werden? Das erste würde implizieren, dass es doch eine Art objektiver, wenn auch an eine Begabung geknüpfte Urteilsbildung gibt. Das zweite würde dazu führen, dass es nie vollständig gleiche ästhetische Erfahrungen geben kann, weil die Rahmenbedingungen auch nie deckungsgleich sind. Man könnte die Fragestellungen noch erweitern und fragen, ob auch das Geschlecht einen Einfluss auf die ästhetische Urteilsbildung hat. Ein Beispiel: zwei HändeSchauen wir einmal auf das folgende Bild, das ich in der frei zugänglichen Bilddatenbank Pixabay gefunden habe.[8] Müsste man nicht davon ausgehen, dass beim ersten Blick auf dieses Bild alle dasselbe sehen? Oder unterscheiden sich die Erkenntnisse der Menschen schon bei der allerersten Wahrnehmung eines solchen Objektes – nicht nur aufgrund ihres jeweiligen subjektiven Geschmacks, sondern vor allem aufgrund soziologischer Faktoren? Und zwar nicht nur Menschen, die aus unterschiedlichen Regionen der Welt stammen, so dass etwa Farben eine andere Bedeutung hätten, sondern auch Menschen, die aus demselben Kulturkreis kommen, ja die in derselben Straße wohnen und sich dennoch in der spontanen Wahrnehmung unterscheiden.

Was sieht jemand auf diesem Bild? Was sehen Sie auf diesem Bild? Trivial mag noch die Feststellung sein, dass auf dem Foto zwei Hände abgebildet sind, zwei offene Hände, also die Innenflächen zweier Hände – eigentlich eine ungewöhnliche Handstellung. Aber danach beginnen sich die Wahrnehmungen schon zu unterscheiden. Und das betrifft sowohl die inhaltliche Seite wie die formale Seite der Fotografie. Es geht grundsätzlich darum, wie man gelernt hat, seinen Wahrnehmungsakt zu strukturieren. Beginnt man zunächst mit Schritten der Identifikation und Deutung (das sind Hände eines/einer … – der/die hat aber viel gearbeitet – das ist ein Foto) oder mit der Artikulation von Lust-Unlust-Gefühlen (das gefällt mir gut – das gefällt mir nicht)? Oder reagiert man so, dass man nach passenden Kontextualisierungen sucht (das würde ich mir nicht über das Sofa hängen – das passt nur ins Museum). Oder stellt man Fragen nach dem Kunstcharakter (Was ist denn daran Kunst? – Das ist aber kunstvoll inszeniert). Vergleicht man es mit anderen Objekten (Es erinnert mich an die Hände bei Otto Dix)? Dominieren in der Bilderfahrung und Bildbegehung funktionale Aspekte oder abstrakte und formale Beschreibungen? Ist es legitim, sollte es sich um ein Kunstfoto handeln, sich ausschließlich auf den Inhalt des Fotos zu beziehen ohne die artistischen Inszenierungsstrategien zu reflektieren? Und wird ein Bild bedeutungsvoller, wenn sein Inhalt bedeutungsvoll ist? Was ändert sich, wenn ich das Foto als Kunst, als Illustration oder bloß als Schnappschuss betrachte? Und hängt es von meiner sozioökonomischen Stellung, von meinem kulturellen Kapital, ja meinem Geschlecht ab, welche dieser Fragestellungen ich in Anschlag bringe? Fragen über Fragen. Das Bürgertum war sich vor zweihundert Jahren ziemlich sicher, dass es angemessene und weniger angemessene Umgangsformen mit Objekten gibt, die uns als Kunst vorgestellt werden. Weniger angemessen waren die funktionale (sei es religiöse oder politische) Herangehensweise und die Fokussierung auf den Inhalt (wonach sich die Bedeutsamkeit eines Bildes aus seinem Bildgehalt ergibt, Guernica wäre dann bedeutsam, weil es auf ein abscheuliches Verbrechen reagiert und nicht, weil es ästhetische Erfahrungen auslöst). Als angemessen galt dagegen eine eher formale Annäherung, die auf die ästhetische Konstruktion des Werkes reagiert. Aber geht das, ohne auch den Inhalt mit einzubeziehen? Es war der Soziologe Pierre Bourdieu, der zeigen konnte, dass diese Regeln den Distinktionsinteressen des gehobenen Bürgertums entsprachen, sie kultivierten zunächst einmal schlicht die feinen Unterschiede. Das macht sie nicht zu falschen Urteilen (sie differenzierten nur die Urteilsbildung), aber sie erwiesen sich als gesellschaftlich geprägte Urteile. Und nun galt es zu untersuchen, wie das funktioniert und was es bewirkt. Und vor allem, ob es ein lückenloses System ist, oder ob der Bereich der Künste von einem Doppelcharakter gekennzeichnet ist: sowohl Ausdruck der Unterdrückung zu sein wie auch Möglichkeit zur Durchbrechung zu bieten. In dieser Frage unterscheiden sich Pierre Bourdieu und Theodor W. Adorno. Exkurs 1: Die unwahrscheinlichen Museumsbesucher:innenBevor man genauer über Kunstwahrnehmung und ihre Implikationen spricht, sollte man sich darüber klarwerden, wie unwahrscheinlich eine Situation wie die des oben geschilderten Gesprächs von drei Personen vor einem Gemälde in einer Ausstellung überhaupt ist.

Letztere stellen nur 10% aller Museen, ziehen aber immerhin 20% aller Museumsbesucher:innen an. Wäre die Häufigkeit des Besuchs der Museen etwa gleich verteilt, so würden etwa 500.000 Menschen regelmäßig Kunstmuseen aufsuchen und etwa 6 Millionen wenigstens gelegentlich. Insofern zeigt sich schon hier, wie eingeschränkt die Ausbildung in ästhetischer Urteilskraft anhand von Museumsbesuchen in Deutschland überhaupt sind. Allerdings dürfte die Tatsache, dass die 10% Kunstmuseen unter allen Museen 20% aller Besucher:innen anziehen, darauf zurückzuführen sein, dass Kunstmuseen nicht zuletzt mit Schulklassen besucht werden und so auch Grundlagen der ästhetischen Bildung gelegt werden. Aber ästhetische Erfahrung anhand von Kunst bildet sich natürlich nicht nur in Museen, sondern an vielen weiteren Orten in der Gesellschaft – in Schulen, Kirchen, Konzerthallen, Lesungen und Lektüren.

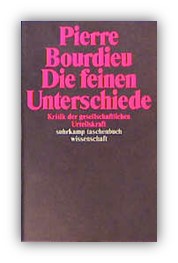

Die andere Frage ist die, auf was die Museumsbesucher:innen in den Museen eigentlich stoßen. Reproduziert sich nicht gerade hier die ideologische Struktur einer Gesellschaft, werden hier nicht gerade jene kulturellen Werte vermittelt und inkorporiert, die dann die gesamte Gesellschaft stabilisieren sollen? Insofern Museen dazu geschaffen worden sind, den nachfolgenden Generationen das von der gegenwärtigen Gesellschaft für wichtig Gehaltene zu vermitteln[9], sind sie natürlich extrem ideologieanfällig, insbesondere was Fragen der Klasse, des Milieus, des Geschlechts, der Ethnie usw. angeht. Museen reproduzieren zunächst und vor allem die ästhetischen und gesellschaftlichen Werte der herrschenden Klassen vergangener und gegenwärtiger Zeiten. Insbesondere an der zu geringen Repräsentanz von Künstlerinnen lässt sich das beobachten. Aber auch bestimmte Typen von Kunstmuseen führen das vor Augen, etwa Sammlermuseen wie das Museum Küppersmühle in Duisburg. Hier nimmt man zur Kenntnis (hat man zur Kenntnis zu nehmen), was die Herrschenden an neuester Kunst für wichtig und bedeutsam halten und deshalb sammeln und dann der Öffentlichkeit präsentieren, damit es spätere Generationen prägt. Gerade an diesen Stellen ist kritische soziologische Aufklärung wichtig. Pierre BourdieuPierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft (französisch: La distinction. Critique sociale du jugement. Paris 1979). Suhrkamp, Frankfurt am Main 1982. 1982 erschien Pierre Bourdieus Buch „Die feinen Unterschiede“ in Deutschland. Es ist eines der wichtigsten soziologischen Bücher zur Kunst.[10] Die große Leistung Bourdieus ist es dabei, die Annahme eines natürlichen, angeborenen Geschmacks in Frage gestellt und dessen gesellschaftliche Bindung nicht zuletzt auch empirisch aufgezeigt zu haben.[11] Knapp zusammengefasst: Bourdieu geht davon aus, dass Geschmack nichts Individuelles darstellt, sondern dass dieser immer etwas von der Gesellschaft Geprägtes ist. Geschmack sei also keine Eigenheit des Menschen, die von Natur aus jeder hat, sondern rühre immer von der Art her, wie jemand sozialisiert wurde und wie und in welchem sozialen Umfeld er sich bewegt. Daher sei die soziale Herkunft, zu der immer ein bestimmter Habitus gehöre, das Maßgebliche. So entstehe auch die Zugehörigkeit zu einem bestimmten sozialen Feld. Bourdieu entwickelte diese Auffassung anhand vieler empirischer Beobachtungen, die er im Rahmen seiner Studie durchführte.[12] Das oben vorgestellte Beispiel der Wahrnehmung und Deutung einer Fotografie zweier Hände findet sich in variierter Form auch bei Bourdieu. Zunächst verweist er im Abschnitt „Eine antikantianische ‚Ästhetik‘“ aber darauf, dass es kein Zufall sei, „wenn sich beim Versuch der Rekonstruktion ihrer Logik, die ‚Ästhetik‘ der unteren Schichten der Bevölkerung als negative Kehrseite der Kantischen Ästhetik offenbart.“ Genauer: Während Kant bei seinem Unternehmen, die Besonderheit des ästhetischen Urteils in den Griff zu bekommen, akribisch zwischen dem, ‚was gefällt‘ und dem, ‚was vergnügt‘ unterscheidet und allgemeiner, zwischen dem ‚interesselosen Wohlgefallen‘, dem einzigen Garanten der ästhetischen Qualität der Betrachtung, und dem ‚Interesse der Sinne‘, das ‚das Angenehme‘, sowie dem ‚Interesse der Vernunft‘, das das Gute definiert, beziehen sich die Angehörigen der unteren Schichten, die von jedem Bild erwarten, dass es eine Funktion erfülle - und sei es die eines Zeichens -, in allen ihren Urteilen - häufig explizit - auf die Normen der Moral oder des Gefälligen.[13] Angehörige unterer Schichten denken und urteilen vor allem funktional, das ist die Beobachtung von Bourdieu, die er an ausgewählten Beispielen belegt. Kunst wird ihnen verständlich in einem funktionalen Kontext. Nun ist die Reduktion auf das Funktionale noch kein hinreichendes Kriterium für die Urteilsweise unterer Schichten, denn auch Kirchenvertreter äußern sich gegenüber der Kunst nahezu ausschließlich funktional – ohne doch unteren Bevölkerungsschichten anzugehören. Aber auffällig ist jedenfalls die Bezugnahme auf Moral und das Gefällige. Hier sind auch Kirchenvertreter Anhänger der populären Ästhetik. Im Abschnitt über „Ethik, Ästhetik und Ästhetizismus“ geht Bourdieu dann noch einmal auf den Widerspruch zu Kants Ästhetik ein: Konfrontiert mit legitimen Werken, greifen diejenigen, denen es an entsprechender Kompetenz gebricht, auf die Schemata ihres Ethos zurück - auf Schemata also, die dadurch, dass sie deren Alltagswahrnehmung strukturieren und Produkte mit ungewollt wie unbewusst systematischem Charakter hervorbringen, zu den mehr oder weniger explizit formulierten Prinzipien einer jeden Ästhetik in Gegensatz stehen. Die Folge dieses Rückgriffs ist die systematische ‚Reduktion‘ von Kunst auf Leben, ist das Ausklammern der Form zugunsten des ‚menschlichen‘ Gehalts und Inhalts - von ‚reiner‘ Ästhetik her gesehen der barbarische Akt schlechthin.[14] Lassen wir das Letztere einmal weg (es findet sich bei Kant in dieser Schärfe nicht so), so macht Kant zunächst darauf aufmerksam, dass der Rekurs auf das Kunsthafte der Kunst sich nicht allein am Funktionalen und an den Inhalten festmachen kann. Denn dann könnte man ein Zufallsfoto, ein Werbefoto oder ein Kunstfoto gar nicht voneinander unterscheiden. Kants Beschreibung des ästhetischen Urteils bezieht sich auf das Kunstspezifische. Dagegen versucht die populäre Ästhetik das Gesehene auf lebensweltliche Motive zu beziehen (ohne die Frage beantworten zu wollen oder können, was daran Kunst ist).

»Ich finde, dass das ein sehr schönes Foto ist. Es ist ganz Symbol der Arbeit. Es bringt mich auf die alte Bedienstete von Flaubert. Dem zugleich sehr demutsvollen Gestus dieser Frau ... Schade, dass Arbeit und Not dermaßen entstellen« (Ingenieur, Paris).[15] Hier wird deutlich, wie bewusst mit kulturellem Kapital gearbeitet wird. Kunstkenntnis wird zu einem Statussymbol. Wer bei der Deutung auf ein vergleichbares Kunstwerk verweisen kann, ordnet sich einer Schicht zu. Und das ist das zentrale Stichwort bei Bourdieu. Ihm geht es um die Distinktionsfunktion des kulturellen Konsums. Wer konsumiert, klassifiziert sich. Anders als bei Theodor W. Adorno, bei dem die Kulturindustrie Menschen manipuliert, sind bei Bourdieu die Menschen selbst Akteure: Die zentrale, vor allem in „Die feinen Unterschiede“ enthaltene Theorie besagt also: Nicht die Kulturindustrie, die sozialen Akteure selbst konstituieren und reproduzieren in Form des kulturellen Konsums, d. h. in Form des sozialen Distinktionskampfes, die relationale Struktur des sozialen Raums bzw. der spezifischen sozialen Felder, d.h. die soziale Ungleichheit.[16] Es gibt in diesem Sinn eine klassenspezifische Form des Fotografierens, des Museumsbesuches und nicht zuletzt der Wohnungseinrichtung. Dabei lassen sich grob drei Schichten unterscheiden: Aufgrund der sozialen Distinktionslogik wird man einer der drei Formen eines gesellschaftlich typischen Klassengeschmacks zugeordnet: dem herrschenden legitimen, dem prätentiösen mittleren oder dem durch Notwendigkeit geprägten populären Geschmack.[17] Es ist demnach so, dass sich jede Schicht ihre Form selbst wählt: die herrschende grenzt sich dabei bewusst von den anderen, kulturell als barbarisch empfundenen bzw. bezeichneten Schichten ab, die mittleren Schichten eignen sich abgelegte (sedimentierte) Formen der hochkulturellen Überlieferung an und kritisieren gleichzeitig die Oberflächlichkeit der unteren Schichten. Und diese wiederum orientieren sich am Angenehmen und Unterhaltsamen.

Auf der anderen Seite verschafft das jeweilige (inkorporierte) kulturelle Kapital durchaus Zugang zu der jeweiligen Klasse. Aber man kann das kulturelle Kapital nicht einfach kaufen. Der Neureiche, der das versucht, erweist sich schnell als jemand, der das entsprechende kulturelle Kapital eben nicht inkorporiert hat, sondern nur objektiviertes kulturelles Kapital gekauft hat. Ein klassisches Beispiel dafür ist Donald Trump, der seine New Yorker Wohnung mit einem „echten“ Renoir ausstattet, um sich als kulturell gehoben auszuweisen[18]. Das Original hängt währenddessen jedoch in einem Museum in Chicago. Nur wer inkorporiertes kulturelles Kapital mit objektiviertem kulturellem Kapital verbindet, erweist sich als zugehörig. „Mag ein sozialer Akteur auch über umfangreiches ökonomisches Kapital verfügen, so kann er doch nicht ohne großen Zeitaufwand kulturelles Kapital inkorporieren.“[19] LesartenBourdieu wird oft so gelesen, als ob die ästhetischen Urteile willkürlich und ausschließlich klassen- bzw. schichtengesteuert wären. So als ob die nicht-ästhetischen, funktionalistischen Urteile über Kunstobjekte ebenso angemessen oder willkürlich wären wie ästhetische Urteile. Das wird dann kritisch gegen die bürgerlichen Ästhetiken bzw. Kunstphilosophien sowie gegen die kunstinteressierten Bürger:innen eingewandt. Darum geht es bei Bourdieu zwar auch, aber zunächst einmal geht es um den dekonstruktiven Charakter seines Ansatzes: gegen die Behauptung, es gäbe eine objektive, quasi natürlich vorgegebene ästhetische Urteilsbildung. Die gibt es nicht. Das ist aber eigentlich schon seit Kants Kritik der Urteilskraft klar.

Was damals aber noch nicht so einsichtig war, war der Einfluss, den ökonomische und kulturelle Faktoren auf die jeweils zeitgemäße Art der Urteilsbildung haben. Man kann am Beispiel des absoluten Gehörs zeigen, dass, auch wenn dieses nicht angeboren, sondern nur ein Dispositiv ist, es vor allem dort entwickelt wird, wo Eltern schon sehr früh mit ihren Kindern mit Musik arbeiten. Und das geschieht bei kulturell und ökonomisch gehobeneren Schichten viel häufiger als bei den unteren Schichten der Bevölkerung. Das macht aber die Fähigkeit des absoluten Gehörs nicht kritikwürdig. Es erklärt aber einiges. Nun ist die Wahrnehmung Bildender Kunst etwas anderes als das Hören von Musik oder Tönen. Dennoch, wenn in Familien schon früh über Bildende Kunst gesprochen wird, entwickelt das die ästhetische Urteilskraft. Ein Bildungssystem kann kompensatorisch arbeiten, indem es gezielt Kinder unterer Schichten an kulturelle Codes heranführt. Allein die Tatsache, dass zumindest im Augenblick noch Schichten mit entsprechendem Habitus[20] und inkorporiertem Kulturkapital[21] privilegiert sind, macht die Kunst-Objekte aber nicht notwendig weniger bedeutsam. Nun hatte schon Theodor W. Adorno Ähnliches beschrieben. In einem Aphorismus der Minima Moralia beschäftigt sich Adorno mit den Voraussetzungen, die man braucht, um Kunst als Kunst zu verstehen. Er wendet sich gegen die romantische Idee, Kunst sei aus sich heraus verständlich. Stattdessen verweist er auf die kulturelle Prägung der Kunstobjekte: "Der von den Ästhetikern verbreitete Glaube, das Kunstwerk wäre, als Gegenstand unmittelbarer Anschauung, rein aus sich heraus zu verstehen, ist nicht stichhaltig. Er hat seine Grenze keineswegs bloß an den kulturellen Voraussetzungen eines Gebildes, seiner 'Sprache', der nur der Eingeweihte folgen kann. Sondern selbst wo keine Schwierigkeiten solcher Art im Wege sind, verlangt das Kunstwerk mehr, als dass man ihm sich überlässt. Wer die Fledermaus schön finden will, der muss wissen, dass es die Fledermaus ist: ihm muss die Mutter erklärt haben, dass es nicht um das geflügelte Tier, sondern um ein Maskenkostüm sich handelt er muss sich daran erinnern, dass ihm gesagt ward morgen darfst du in die Fledermaus. In der Tradition stehen hieß: das Kunstwerk als ein bestätigtes, geltendes erfahren in ihm teilhaben an den Reaktionen all derer, die es zuvor sahen. Fällt das einmal fort, so liegt das Werk in seiner Blöße und Fehlbarkeit zutage. Die Handlung wird aus einem Ritual zur Idiotie, die Musik aus einem Kanon sinnvoller Wendungen schal und abgestanden. Es ist wirklich nicht mehr so schön".[22]

Wenn also der Konsens einer Gesellschaft in Sachen Kunst und Kultur zerbricht, wenn die Tradition der Beschäftigung mit Kunst- und Kultur-Objekten aufgegeben wird, zum Beispiel, weil das als bloßer Klassismus denunziert wird, wenn die Inhalte (Religion, Politik) über die ästhetische Gestaltung triumphieren, wenn die Tatsache, dass etwas als herausgehoben dargestellt und wahrgenommen wird, schon als Argument gegen dieses Objekt verwendet wird (= elitär), dann bricht das gesamte kulturelle System zusammen. Ich fürchte, das ist sogar gewollt. Aber man muss sich bewusst sein, was damit auf dem Spiel steht. Denn das Gleiche gilt ja nicht nur für ästhetische Systeme, sondern auch für religiöse. Wir beobachten gerade, wie in den westlichen Zivilisationen die religiöse Tradition zusammenbricht, weil immer weniger Menschen sich als in dieser Tradition stehend erfahren, weil sie – wenn sie sich weiterhin als religiös verstehen wollen – sich eine DIY-Religion basteln, ein religiöses Wellnessprogramm. Vorwurf Klassismus IDer Vorwurf, etwas Künstlerisches sei ja nur Ausdruck des Klassencharakters ist seit einiger Zeit auch im binnenkirchlichen Kontext häufiger zu hören. Es ist in einer bestimmten Hinsicht ein Erbe der 68er[23], aufgenommen von ihrer heutigen Enkel-Generation. So äußert sich eine engagierte Theologin in der evangelischen Zeitschrift zeitzeichen folgendermaßen: Der Klassismus der Kirche wirkt immer noch, nicht mehr so oft, aber immer wieder … Zum Beispiel in diesen schicken kirchlichen Tagungshäusern mit ihren großen Kronleuchtern. Wow, das ist ein Ambiente. Aber es macht mich auch irgendwie klein, weil ich weiß, ich komme da nicht her. Ich bin nicht unter Kronleuchtern großgeworden, war als Kind nie in Hotels oder an feinen Buffets.[24] Die Kronleuchter, die die Theologin meint, waren lange Zeit feudale, später bürgerliche Produkte, die ursprünglich aber aus den symbolischen Visualisierungen in den großen romanischen Kirchen entstanden sind. Sie sollten die Menschen faszinieren, weil sie auf das himmlische Jerusalem (Offb. 21) verweisen. Wer mit Kronleuchtern Probleme hat, müsste auch mit der Schilderung des himmlischen Jerusalem in der Bibel Probleme haben. Denn das himmlische Jerusalem, so viel kann man schon sagen, ist reine ostentative Kultur, eine Kultur der Beeindruckung:

Berühmte Beispiele für den Versuch, den Menschen das himmlische Jerusalem vor Augen zu führen, sind der Thietmarleuchter oder auch der Heziloleuchter, beide im Hildesheimer Dom. Natürlich kann man das als Herrschaftsgeste ablehnen, aber ich fürchte, man müsste dann fast alles, was sich seit den frühen Anfängen im Rahmen des Christentums gestaltbildend entwickelt hat, ablehnen. Es gibt keine (binnenkirchliche) Kunst, die nicht auf irgendeine Weise auch mit Unrecht verbunden ist. „Jedes Kunstwerk ist eine abgedungene Untat“[25] – dieser Zusammenhang von Kunst und Unrecht muss immer bedacht werden. Exkurs 2: Gelsenkirchener BarockVielleicht darf man aber an dieser Stelle noch etwas anderes einschieben. Nämlich die Frage, inwieweit Kronleuchter tatsächlich für gehobenen, elitären Wohlstand stehen oder ob sie im 20. Jahrhundert nicht eher ein Unterschichtsphänomen darstellen. Das passende Stichwort wäre hier der „Gelsenkirchener Barock“:

Dann könnte es nämlich sein, dass sich jene, die Kronleuchter ablehnen, eigentlich als etwas Besseres fühlen, weil sie auf den ostentativen Barockprunk der Arbeiter nicht angewiesen sind. Der Gelsenkirchener Barock ist ja eine abschätzige Charakterisierung der Arbeiterästhetik, als jene begannen, ihre Wohnzimmer mit industriell hergestellten Bauernmöbeln einzurichten. Während die ästhetisch Avancierten sich am Bauhaus orientierten, griff Ruhrgebietsarbeiter die sedimentierte Kultur des 19. Jahrhunderts auf und richteten sich nun mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen ein, die früher als Handgefertigte für das gehobene Bürgertum und noch weiter zuvor für den Adel standen. Nun aber fanden sie als preiswerte, weil nicht mehr handgefertigte Imitate ihren Weg in die Arbeiterhaushalte. Das herabsetzende Urteil über Kronleuchter könnte daher auch eine Distinktion gegenüber der Arbeiterkultur sein – sie stünde dann für das Gegenteil dessen, was die engagierte Theologin damit besagen wollte. Sie ist 1983 in Oberhausen geboren, also zu einer Zeit, in der Gelsenkirchener Barock selbst schon wieder Geschichte geworden war, die Möbel aber noch in den Wohnzimmern der älteren Generation zu finden waren.

Exkurs 3: Spiel nicht mit den SchmuddelkindernWie das funktioniert, was Pierre Bourdieu als den „prätentiösen mittleren“ Geschmack bezeichnet, kann man vielleicht ganz gut anhand des 1965 erschienen Liedes „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“ von Franz Josef Degenhardt nachvollziehen. In anschaulicher Weise besingt Degenhardt darin die Kultivierungsversuche der bürgerlichen Eltern, die ihre Kinder davon abbringen wollen, sich an den falschen, niederen, weil volkskulturellen Werten zu orientieren: Sing nicht ihre Lieder … Mach’s wie deine Brüder. Stattdessen wird als Orientierungsmarke das Largo von Händel genannt, das zumindest im 19. Jahrhundert in keinem musizierenden bürgerlichen Haushalt fehlen durfte. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern Das Streben nach „oben“ (Oberstadt), die Orientierung an den gehobenen kulturellen Objekten und Praktiken (Largo geigen) und zugleich die Abgrenzung nach „unten“ und gegenüber der verführerischen Volkskultur (Rattenfängerweisen) wird hier treffend karikiert. „Nie wieder ist seither so treffend und liebevoll zynisch dargelegt worden, welch tödlich starre Grenzen die kleinbürgerliche Konvention zieht und dass nur wirklich lebt, wer wenigstens zeitweise Schmuddelkind war.“ (FAZ) Letzteres ist aber eher eine sowohl vulgärmarxistische (Degenhardt) wie bürgerliche (FAZ) Hoffnung, die übersieht, dass die Habitualisierung kultureller Praktiken nicht einfach durch Ausflüge in andere Schichten überwunden oder durchbrochen werden kann. Es erinnert an die Traumzeitfantasien von Hans Peter Duerr, wonach man einmal über die Grenze muss, um (seine) Grenzen zu kennen. Auch dies dient aber letztlich nur der Bindung an die habitualisierte Klasse. Ob freilich die Studien, die Bourdieu seinerzeit gemacht hat, heute selbst mit neuen kulturellen Objekten immer noch trennscharf wären, sei dahingestellt. Die Orientierungsmarken sind vielleicht doch fluider geworden: So wurde vor einem Vierteljahrhundert bei einer Befragung ein Tango der Zwanzigerjahre als um einiges 'populärer' als Mozarts 'Kleine Nachtmusik', diese wiederum 'populärer' als Musik von Frank Zappa bewertet. Inzwischen dürfte die Situation noch unübersichtlicher geworden sein. Was heute das Largo repräsentiert und was die Rattenfängerweisen und vor allem, was zum kulturellen Habitus der oberen Schichten gehört, wird immer schwerer zu bestimmen. Vorwurf Klassismus I (Forts.)

Unter dem Aspekt des Klassismus erscheint irgendwann jedoch alle Kultur als Barbarei. Das ist sie natürlich auch, aber zugleich ist sie ein unentbehrliches Element zur Überwindung der von Menschen geschaffenen Barbarei. Woraufhin soll denn die gerechte Welt gestaltet werden? Nur daraufhin, dass niemand mehr hungern muss? Oder gibt es noch ein Surplus, eine Kultur, die es zu realisieren gilt? Nicht umsonst wählt die Apokalypse des Johannes hier die edelsten Materialien. Man kann es auch einfacher ausdrücken: „Herr Keuner sah irgendwo einen alten Stuhl von großer Schönheit der Arbeit und kaufte ihn. Er sagte: Ich hoffe auf manches zu kommen, wenn ich nachdenke, wie ein Leben eingerichtet sein müsste, in dem ein solcher Stuhl wie der da gar nicht auffiele oder ein Genuss an ihm nichts Schimpfliches noch Auszeichnendes hätte.“[27] Sobald das aber in eine rigide ablehnende Moral umschlägt, wird es problematisch.[28] Nur weil man nicht unter Kronleuchtern aufgewachsen ist, heißt das nicht, dass man ihren kulturellen Wert nicht schätzen kann. Oder um es noch einmal mit einer Geschichte von Bertolt Brecht auszudrücken: Tu kam zu Me-ti und sagte: Ich will am Kampf der Klassen teilnehmen. Lehre mich. Me-ti sagte: Setz dich. Tu setzte sich und fragte: Wie soll ich kämpfen? Me-ti lachte und sagte: Sitzt du gut? Ich weiß nicht, sagte Tu erstaunt, wie soll ich anders sitzen? Me-ti erklärte es ihm. Aber, sagte Tu ungeduldig, ich bin nicht gekommen, sitzen zu lernen. Ich weiß, du willst kämpfen lernen, sagte Me-ti geduldig, aber dazu musst du gut sitzen, da wir jetzt eben sitzen und sitzend lernen wollen. Tu sagte: Wenn man immer danach strebt, die bequemste Lage einzunehmen und aus dem Bestehenden das Beste herauszuholen, kurz, wenn man nach Genuss strebt, wie soll man da kämpfen? Me-ti sagte: Wenn man nicht nach Genuss strebt, nicht das Beste aus dem Bestehenden herausholen will und nicht die beste Lage einnehmen will, warum sollte man da kämpfen?[29] Warum sollte man kämpfen?Das ist dann tatsächlich die Frage. Steht das kulturell Ambitionierte der Befreiung der Menschen im Wege (diese Behauptung unterstelle ich der neueren Klassismus-Rede in der Kirche) oder kann es als Inspiration dienen, darüber nachzudenken, wie eine Gesellschaft gestaltet sein müsste, in der alle daran partizipieren?

Was bringt die ästhetische Gestaltung den Menschen, warum gestalten sie seit über 40.000 Jahren ihre Lebenswelt in besonderer Weise, so dass sie sich historisch sogar eher der Kunst als der Religion zugewandt haben?[30] Warum ist es sinnvoll, mit Studierenden der Theologie nicht nur in den aseptischen Seminarräumen bundesdeutscher Universitäten zu bleiben, sondern nach Padua[31] zu reisen, um sich das Weltkulturerbe des 14. Jahrhunderts zu erarbeiten? Also etwa die Bilder der Scrovegni-Kapelle[32] von Giotto, auch wenn diese unbestreitbar ein Teil und Produkt der Unterdrückungsgeschichte ist (der Vater von Scrovegni war ein bekannter Wucherer, der als solcher im siebten Kreis der Hölle in Dantes Inferno schmort[33]) – aber sie sind eben auch Teil der Emanzipationsgeschichte der Menschheit.

Notiz zur Dialektik von Leid und Erinnerung

Man möchte selbst sagen, dass es überall, wo es jetzt noch auf Erden Feierlichkeit, Ernst, Geheimnis, düstere Farben im Leben von Mensch und Volk gibt, etwas von der Schrecklichkeit nachwirkt, mit der ehemals überall auf Erden versprochen, verpfändet, gelobt worden ist: die Vergangenheit, die längste tiefste härteste Vergangenheit, haucht uns an und quillt in uns herauf, wenn wir ‚ernst‘ werden. Es ging niemals ohne Blut, Martern, Opfer ab, wenn der Mensch es nötig hielt, sich ein Gedächtnis zu machen.[34] In der Kunst geht es nicht zuletzt um gestaltete Erinnerung. Es geht aber überhaupt nicht (oder doch nur außerordentlich selten) um die Illustration von Leiden, es geht nicht (oder doch nur außerordentlich selten) um ethische Appelle, sondern es geht (in aller Regel) um die künstlerische Verarbeitung der Welterfahrung. Dann kommt man nicht darum herum, beides zu tun: Man muss den Schmerz und das Leid benennen und zugleich das so geschaffene Kunstwerk als Kunstwerk würdigen. Letztlich geht es um eine fatale Dialektik von Leiden und Erinnerung. „Wer baute das siebentorige Theben? Kunst ist und bleibt Teil einer Gesellschaft, die auf Ausbeutung, Leid, Unterdrückung gegründet ist (davon erzählen schon die Urgeschichten der Bibel), sie ist diesem Verblendungszusammenhang nicht entronnen (auch keine Musik von Johann Sebastian Bach). Sie ist auch nicht das Bessere der Welt. Dennoch gehört sie, um den späten Bourdieu zu zitieren, zu den „höchsten Errungenschaften des menschlichen Tuns“. Als solche leistet sie mehr, als nur ein Einsatz auf dem Spielfeld sozialer Distinktionen zu sein. Vorwürfe des Klassismus müssen zeigen, wie sie beides leisten können: die Leistung der Kunst verstehen und die die Verblendungsverhältnisse der Gesellschaft benennen. Vorwurf Klassismus IIEin weiteres Beispiel für Äußerungen zum angeblichen sich in der Ästhetik und der Kirche äußernden Klassismus stammt ebenfalls aus zeitzeichen, es findet sich im Onlineauftritt der Zeitschrift. Da schreibt eine Pfarrerin zur fortdauernden Klassengebundenheit ihrer Kirche: Kirchenleitende Positionen werden wie vor 25 Jahren noch aus dem „eigenen Stall“ besetzt, da ändert sich das Sprechen und Duft aus elitären Gebäuden nicht so bald (z. B. Predigerseminar Wittenberg, Landeskirchenämter).[36]

Ich vermute als Grundmotiv der Kritik einen Widerwillen gegen jede Art von mehr als notwendiger Gestaltung, weil dafür Geld aufgewendet wird, das nicht mehr den Armen zugutekommt. Das basiert auf der Annahme, man könne das Leiden der Welt lindern, wenn man weniger Geld für ästhetische Gestaltung aufwendet. Das scheint nur auf den ersten Blick richtig zu sein, wie eine biblische Geschichte (und viele andere biblischen Geschichten rund um den Tempelbau) zeigt: Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße; das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger … Warum wurde dieses Öl nicht für dreihundert Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? (Joh. 12, 3) Dreihundert Silbergroschen waren damals ein Jahreslohn eines Weinbergarbeiters. Da kann man schon überlegen, warum dies so exklusiv (nur für Jesus, nicht für die Armen) verausgabt werden sollte. Und trotzdem besteht Jesus nach Joh 12 auf diesem Luxus. Aber auch die Gestaltwerdung etwa des Tempels m ersten Testament erfolgt relativ luxuriös, an Gold und Geld wird zumindest im Kult nicht gespart. Soll dies nun auch als Klassismus abgelehnt werden, weil ein Unterprivilegierter sich das nicht leisten kann? Ich vermute die Vorstellung geht in diese Richtung, die Kritiken an Kronleuchtern und elitären Gebäuden deuten darauf hin. Bei einer Interpretation Bourdieus‘ im Sinne eines Verdikts über die gesamte legitime Kultur als Herrschaftsgeste hat nichts mehr Bestand. Letztlich muss dem dann freilich auch die Religion geopfert werden, denn auch sie dient der Herrschaftssicherung, weil sie prononciert eine Kultur der Vertikalität etabliert, zumindest wenn man den Vertretern der Theorie des Klassismus glauben darf, die sich dabei explizit auf Bourdieu berufen. „In der europäischen Kulturtradition sind diese Orte topologisch in einem ^vertikalen^ System kartiert, welches mit einem deutlichen Wertemuster verbunden ist. In der Bibel lesen wir von Jakobs Himmelsleiter, wie Engel von ^oben^, vom ^Himmel^, dem ^Thron^ Gottes, ^herunterwandern^.“[38] Abgesehen davon, dass das vertikale System in der Genese eher altorientalisch als europäisch ist und weit vor die Entstehungszeit der biblischen Erzählungen zurückreicht, und von einem Thron Gottes in der betreffenden Erzählung gar keine Rede ist, der Witz der Geschichte in der zumindest temporären Verortung Gottes auf der Erde liegt, und der Sitz im Leben eher eine ätiologische Erläuterung eines bereits vorgängigen Kultbaus ist, lässt sich fragen, wie aussagekräftig es ist, wenn eine allgemein verbreitete Erzählung, derart weitgreifend klassistisch ausgelegt wird. Die vertikale Struktur ist schon im Etana-Mythos[39], einem der ältesten Texte der Menschheit vorgegeben (der König trägt den Beinamen „der Hirte, der zum Himmel aufstieg“), Zumindest wäre zu erläutern, inwiefern eine Struktur, die schon in 4000 Jahre alten Texten zu finden ist, für Gegenwartsdiagnosen tauglich ist. Ich halte das für zumindest gewagt. Bei einer derart grob vereinfachenden Zuspitzung kann ich den heutigen klassistischen Theorien und auch einem so gedeuteten Pierre Bourdieu nicht folgen und halte Theodor W. Adornos Ansatz einer dialektischen Betrachtung von Kunst und Kultur für wesentlich sinnvoller – und auch zutreffender. Kunstwahrnehmung hat tatsächlich etwas mit kulturellem Kapital zu tun, aber die Werke als solche bergen Möglichkeiten, die über diese klassistische Zuordnung hinausgehen. Drei Wahrnehmungsformen

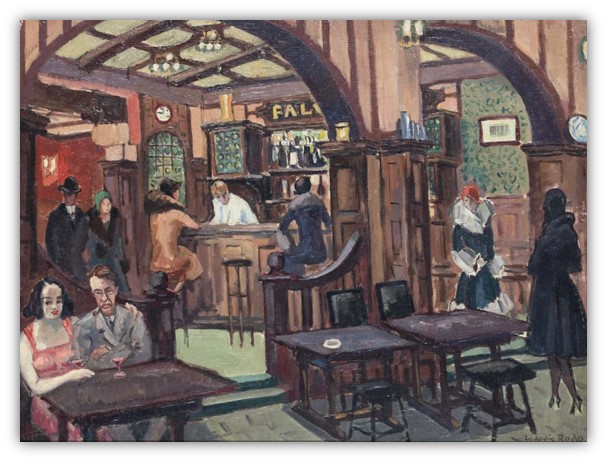

Die oben imaginierten Gespräche vor dem Gemälde Le Falstaff von Ludovic-Rodo Pissarro aus dem Jahr 1910 wären also noch einmal zu spezifizieren im Sinne von Gesprächen zwischen drei Menschen unterschiedlicher Schichten über das Bild. Der bei von Sass erwähnte Chemiker hätte das 46,4 x 61 cm große Werk nach Prüfung als authentisch bezeichnet, der Auktionator seinen Wert vermutlich auf etwa 10.000 Euro, vielleicht aber auch deutlich niedriger taxiert. Aber unter welchen Aspekten würden die drei anderen das Bild wahrnehmen?

Jene Schichten, die von den konkreten Inhalten abstrahieren und sich der Form zuwenden, sehen ein Gemälde des 20. Jahrhunderts anders. Sie folgen dem, was Erich Franz zu den Ausstellung „Das offene Bild“ so formuliert hat: Man sah ... im Bild nicht mehr Menschen, Landschaften, Dinge, gebildet mit Farben, Flächen und Linien, sondern man sah: Farben, Flächen und Linien, anhand von Menschen, Landschaften und Dingen in der Fläche organisiert.[41]

Wenn man nun Kunsterfahrung im klassischen Sinn als sinnlich-reflexive und darin hermeneutische Erfahrung des vom Kunstwerk Vorgegebenen versteht, dann entspricht nur der herrschende Geschmack dieser Vorgabe, weil er sich von aller lebensweltlichen Bindung zu lösen scheint und sich auf das Kunsthafte des Kunstwerks konzentriert. Ist Kunstwahrnehmung aber etwas anderes, nämlich die Einbindung eines betrachteten Objekts in den eigenen kulturellen Habitus, dann ist die herrschende Kunstbetrachtung nur eine mögliche, aber keinesfalls zwingende Erfahrung. Macht man sie verbindlich, dient man Herrschafts- bzw. Distinktionsinteressen. Alles hängt nun davon ab, wie man die unterschiedlichen Erfahrungsformen bewertet und das heißt qualifiziert. Wenn man sich vom Gedanken löst, dass die lebensweltliche und/oder funktionale Annäherungsform eine illegitime Kunstwahrnehmung ist, sondern annimmt, dass alle drei Annäherungen unterschiedliche, aber durchaus legitime Erfahrungsformen sind, die allerdings auch jeweils Unterschiedliches erfassen, kommt man vielleicht weiter. Woran ich trotz allem festhalten würde, ist, dass das Kunsthafte der Kunst nur der formalen Auseinandersetzung zugänglich ist. Anmerkungen[1] Sass, Hartmut von (2022): Atheistisch glauben. Ein theologischer Essay. Berlin. [2] Etwa dann, wenn die chemische Analyse darüber entscheidet, ob ein bestimmtes Werk tatsächlich von einem vermuteten Urheber stammt oder erst Jahrzehnte oder Jahnhunderte später als Fake oder Kopie entstanden ist. [3] Weil die ökonomische Bewertung eines Kunstobjekts Rückwirkungen auf die kulturelle Rahmung hat. [4] Zur Differenzierung von ‚ästhetisch‘ und ‚aisthetisch‘ vgl. Paetzold, Heinz (1990): Ästhetik der neueren Moderne. Sinnlichkeit und Reflexion in der konzeptionellen Kunst der Gegenwart. Stuttgart. [5] Sass, Hartmut von (2022): Atheistisch glauben, a.a.o. [6] Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, S. 291, Analytik der ästhetischen Urteilskraft, § 8 [7] Klassisches Beispiel wäre der Salvator mundi von Leonardo da Vinci, dessen Wert-Schätzung sicher nicht mit seinem künstlerischen und ästhetischen Wert im Einklang steht. [9] Vgl. auch Grasskamp, Walter (1981): Museumsgründer und Museumsstürmer. Zur Sozialgeschichte des Kunstmuseums. München. [10] Kastner, Jens (2009): Die ästhetische Disposition. Eine Einführung in Pierre Bourdieus Kunsttheorie. Wien. [11] Vgl. zur Kunst bei Bourdieu Schumacher, Florian; Wuggenig, Ulf (2014): Kunst. In: Fröhlich, Gerhard; Rehbein, Boike (Hg.): Bourdieu-Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. Stuttgart, S. 361–365. [13] Bourdieu, Pierre (2000): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main. S. 81. [14] Ebd., S. 85f. [15] Ebd., S. 87. [16] Proißl, Martin (2014): Adorno und Bourdieu. Ein Theorievergleich. Wiesbaden, S. 398. [17] Ebd. [18] Nach Bourdieu ist die Wahl des Renoir charakteristisch für Menschen mit hohem ökonomischem und geringem kulturellem Kapital. [19] Ebd., S. 191. [22] Adorno, Theodor W. (1951): Minima moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Berlin. S. 429f. [23] Terminologisch kann dies auf einen Satz von Brian O’Doherty zurückgreifen, der von Kunst als „Opium der oberen Mittelschicht“ spricht. O'Doherty, Brian (1996): In der weißen Zelle. Inside the white cube. Berlin, S. 119. [24] Zeitzeichen. Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft. Mai 2023, S. 39. [25] Ebd., S. 201. [27] Brecht, Bertolt (1976): Geschichten von Herrn Keuner. In: Bertolt Brecht: Gesammelte Werke. Bd. 12. Frankfurt am Main, S. 375–415, hier S. 406. [28] So Liessmann, Konrad Paul (2021): Der Schmerz, der bleibt - über Kunst und Erinnerungspolitik. In: Neue Zürcher Zeitung, 17.04.2021. https://www.nzz.ch/meinung/der-schmerz-der-bleibt-ueber-kunst-und-erinnerungspolitik-ld.1610756 [29] Brecht, Bertolt (2000): Me-ti, Buch der Wendungen. Frankfurt am Main. [30] Vgl. dazu Mertin, Andreas (2013): Am Anfang. Chauvet und die Folgen. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 15, H. 81. Online verfügbar unter https://www.theomag.de/81/am422.htm. [31] Vgl. das Themenheft 133 des Magazins für Theologie und Ästhetik: Kult(ur)ort Padua. [33] Die Stelle in Dantes Inferno auf zeno.org (Scrovegni ist an seinem Wappen erkenntlich.) [34] Nietzsche, Friedrich (2014): Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift. Stuttgart. [35] Brecht, Bertolt (2006): Kalendergeschichten. Hamburg i.e. Reinbek. S. 84. [37] Kierkegaard, Søren (1979): Entweder/Oder. Gütersloh. [38] Kemper, Andreas (2015): Klassismus im Bildungssystem: Zur virtùellen Gewalt des sich senkenden Blicks. In: Fleischmann, Alexander; Guth, Doris (Hg.): Kunst - Theorie - Aktivismus. Emanzipatorische Perspektiven auf Ungleichheit und Diskriminierung. Bielefeld, S. 199–230. [40] Vgl. Gautrand, Jean-Claude (Hg.) (2011): Paris. Portrait d'une ville ; portrait of a city ; Porträt einer Stadt. Köln. [41] Franz, Erich (1992): Die zweite Revolution der Moderne. In: Franz, Erich (Hg.): Das offene Bild. Aspekte der Moderne in Europa nach 1945. Stuttgart. S. 11. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/143/am791.htm |

Die drei Perspektiven auf das Bild, so schreibt von Sass, seien differente Wahrnehmungen, die deshalb nicht in Konflikt geraten können, weil sie jeweils ganz andere Fragestellungen untersuchen. Nun sind in dieser Situation die Paradigmen tatsächlich weitgehend festgelegt. Ein Kunstwerk wird einmal unter chemischen, einmal unter ökonomischen und einmal unter ästhetischen Aspekten betrachtet. Die Wahrnehmung des Chemikers hat mit dem Kunstcharakter des Werkes wenig zu tun (kann aber dennoch über die Rahmenbedingung der Kunstwahrnehmung entscheiden

Die drei Perspektiven auf das Bild, so schreibt von Sass, seien differente Wahrnehmungen, die deshalb nicht in Konflikt geraten können, weil sie jeweils ganz andere Fragestellungen untersuchen. Nun sind in dieser Situation die Paradigmen tatsächlich weitgehend festgelegt. Ein Kunstwerk wird einmal unter chemischen, einmal unter ökonomischen und einmal unter ästhetischen Aspekten betrachtet. Die Wahrnehmung des Chemikers hat mit dem Kunstcharakter des Werkes wenig zu tun (kann aber dennoch über die Rahmenbedingung der Kunstwahrnehmung entscheiden Was beim Beispiel der unterschiedlichen Kunsturteile zweier Kunstliebhaber noch nicht Thema ist, ist die erste spontane Wahrnehmung eines Kunstwerks. Von Sass schreibt, der Kunstliebhaber stehe für die ästhetische Weise auf ein Kunstwerk zu blicken. Das ist aber bei Museumsbesucher:innen heutzutage gar nicht selbstverständlich. Man kann Kunstwerke lieben, ohne ästhetische Urteile zu fällen. Etwa, weil es ein gesellschaftlich oder ökonomisch geschätztes Objekt ist oder ein kulturgeschichtlich bedeutsames Artefakt. Dann gibt man kein Urteil über den Kunstcharakter ab. So werden auch offensichtlich zweitrangige oder schlechte Kunstwerke ‚geliebt‘ und wertgeschätzt.

Was beim Beispiel der unterschiedlichen Kunsturteile zweier Kunstliebhaber noch nicht Thema ist, ist die erste spontane Wahrnehmung eines Kunstwerks. Von Sass schreibt, der Kunstliebhaber stehe für die ästhetische Weise auf ein Kunstwerk zu blicken. Das ist aber bei Museumsbesucher:innen heutzutage gar nicht selbstverständlich. Man kann Kunstwerke lieben, ohne ästhetische Urteile zu fällen. Etwa, weil es ein gesellschaftlich oder ökonomisch geschätztes Objekt ist oder ein kulturgeschichtlich bedeutsames Artefakt. Dann gibt man kein Urteil über den Kunstcharakter ab. So werden auch offensichtlich zweitrangige oder schlechte Kunstwerke ‚geliebt‘ und wertgeschätzt.

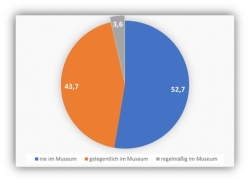

Nach den neuesten Statistiken haben 52,7% der deutschen Bevölkerung im Jahr 2019 nie ein Museum besucht. Das ist eine über Jahre hinaus konstante Zahl. 43,7% der Bevölkerung haben wenigsten ab und an ein Museum besucht. Und nur 3,6% der Befragten bezeichnen sich als regelmäßige Museumsbesucher. Diese Angaben beziehen sich freilich auf alle Arten von Museen, vom Freilichtmuseum und Technikmuseum über das Heimatmuseum bis zum Kunstmuseum.

Nach den neuesten Statistiken haben 52,7% der deutschen Bevölkerung im Jahr 2019 nie ein Museum besucht. Das ist eine über Jahre hinaus konstante Zahl. 43,7% der Bevölkerung haben wenigsten ab und an ein Museum besucht. Und nur 3,6% der Befragten bezeichnen sich als regelmäßige Museumsbesucher. Diese Angaben beziehen sich freilich auf alle Arten von Museen, vom Freilichtmuseum und Technikmuseum über das Heimatmuseum bis zum Kunstmuseum.

Um das zu demonstrieren, zeigt Bourdieu seinen Probanden ein SW-Foto mit den Händen einer alten Frau und lässt sie dieses beurteilen. Und da zeigt sich die Schichtabhängigkeit der Urteile. Man könnte auch sagen, die unteren Schichten haben nicht gelernt, andere Urteile als funktionale abzugeben. Auf der einfachsten Ebene artikulieren Arbeiter:innen vor allem ethische Teilnahme, die Mittelklassen abstrahieren und nehmen es als Symbolbild für ethische Tugenden, stellen aber auch Bezüge zur Malerei etwa van Goghs her. Erst mit höherem Rang auf der sozialen Stufenleiter, so schreibt Bourdieu, nimmt die allegorisierende Auslegung zu und der Bezug auf Malerei, Bildhauerei oder Literatur:

Um das zu demonstrieren, zeigt Bourdieu seinen Probanden ein SW-Foto mit den Händen einer alten Frau und lässt sie dieses beurteilen. Und da zeigt sich die Schichtabhängigkeit der Urteile. Man könnte auch sagen, die unteren Schichten haben nicht gelernt, andere Urteile als funktionale abzugeben. Auf der einfachsten Ebene artikulieren Arbeiter:innen vor allem ethische Teilnahme, die Mittelklassen abstrahieren und nehmen es als Symbolbild für ethische Tugenden, stellen aber auch Bezüge zur Malerei etwa van Goghs her. Erst mit höherem Rang auf der sozialen Stufenleiter, so schreibt Bourdieu, nimmt die allegorisierende Auslegung zu und der Bezug auf Malerei, Bildhauerei oder Literatur: Bourdieu bestreitet nun, dass diesen drei Formen kulturellen Konsums auch unterschiedliche Qualitäten zukommen. Shakespeare habe nicht mehr ästhetische Qualität als eine Boulevardkomödie. Es sei eben eine wertungsneutral, deskriptiv zu erfassende Wahl.

Bourdieu bestreitet nun, dass diesen drei Formen kulturellen Konsums auch unterschiedliche Qualitäten zukommen. Shakespeare habe nicht mehr ästhetische Qualität als eine Boulevardkomödie. Es sei eben eine wertungsneutral, deskriptiv zu erfassende Wahl.

Die Wahrnehmung von Kunstobjekten als solche basiert auf bestimmten kulturellen Voraussetzungen, sie nutzt eine für die jeweilige Kunst spezifische Sprache, die man kennen und beherrschen muss. Das gesellschaftliche Umfeld muss diese Beschäftigung goutieren und fördern und selbst eine Geschichte der Beschäftigung mit diesen Objekten ausgebildet haben. Entfällt das, werden aus gerade noch bedeutungsvollen Objekten bedeutungslose Gegenstände. Adorno formuliert es drastischer: aus dem kulturellen Ritual wird Idiotie.

Die Wahrnehmung von Kunstobjekten als solche basiert auf bestimmten kulturellen Voraussetzungen, sie nutzt eine für die jeweilige Kunst spezifische Sprache, die man kennen und beherrschen muss. Das gesellschaftliche Umfeld muss diese Beschäftigung goutieren und fördern und selbst eine Geschichte der Beschäftigung mit diesen Objekten ausgebildet haben. Entfällt das, werden aus gerade noch bedeutungsvollen Objekten bedeutungslose Gegenstände. Adorno formuliert es drastischer: aus dem kulturellen Ritual wird Idiotie. Die Stadt: rein golden, wie reines Glas. Die Grundsteine der Mauer der Stadt sind mit allen wertvollen Steinen geschmückt: der erste Grundstein Jaspis, der zweite Saphir, der dritte Chalkedon, der vierte Smaragd, der fünfte Sardonyx, der sechste Karneol, der siebente Chrysolith, der achte Beryll, der neunte Topas, der zehnte Chrysopras, der elfte Hyazinth, der zwölfte Amethyst. Die zwölf Tore: zwölf Perlen, jedes Tor aus einer Perle. Die Straße der Stadt: golden, rein wie durchsichtiges Glaskristall. [Bibel in gerechter Sprache]

Die Stadt: rein golden, wie reines Glas. Die Grundsteine der Mauer der Stadt sind mit allen wertvollen Steinen geschmückt: der erste Grundstein Jaspis, der zweite Saphir, der dritte Chalkedon, der vierte Smaragd, der fünfte Sardonyx, der sechste Karneol, der siebente Chrysolith, der achte Beryll, der neunte Topas, der zehnte Chrysopras, der elfte Hyazinth, der zwölfte Amethyst. Die zwölf Tore: zwölf Perlen, jedes Tor aus einer Perle. Die Straße der Stadt: golden, rein wie durchsichtiges Glaskristall. [Bibel in gerechter Sprache] Gelsenkirchener Barock ist eine ironisch gemeinte Bezeichnung für vorwiegend wuchtige – meist gebauchte und hochglänzend edelholzfurnierte – ornamentreiche Schränke und Kommoden, wie sie in Deutschland erstmals in den 1930er-Jahren und noch einmal um ca. 1950 produziert wurden und populär waren. Gelsenkirchen steht hier stellvertretend für das Arbeitermilieu der deutschen Kohle- und Stahlindustrie im Ruhrgebiet, wo diese Möbel anfangs überwiegend zu finden waren. Die Bezeichnung Barock spielt auf die schwungvolle Üppigkeit und Vielfalt der Formen und Verzierungen an.

Gelsenkirchener Barock ist eine ironisch gemeinte Bezeichnung für vorwiegend wuchtige – meist gebauchte und hochglänzend edelholzfurnierte – ornamentreiche Schränke und Kommoden, wie sie in Deutschland erstmals in den 1930er-Jahren und noch einmal um ca. 1950 produziert wurden und populär waren. Gelsenkirchen steht hier stellvertretend für das Arbeitermilieu der deutschen Kohle- und Stahlindustrie im Ruhrgebiet, wo diese Möbel anfangs überwiegend zu finden waren. Die Bezeichnung Barock spielt auf die schwungvolle Üppigkeit und Vielfalt der Formen und Verzierungen an. Das Urteil, Kronleuchter seien Ausdruck einer ‚besseren‘ Kultur, wäre dann das Resultat einer ideologischen Volte der Herrschenden, die eines ihrer früheren Gestaltungsmittel als nicht mehr distinktionsfähiges dem Kleinbürgertum und der Arbeiterschaft überließen. Mir sind jedenfalls keine großbürgerlichen Haushalte bekannt, in denen ernsthaft Kronleuchter im Wohnzimmer hängen. Das ist vielleicht ein Fall für neureiche Politiker wie Donald Trump oder Soap-Stars wie die Geissens, aber wohl kaum für gehobene Kultur. Hier wird Distinktion völlig anders vollzogen.

Das Urteil, Kronleuchter seien Ausdruck einer ‚besseren‘ Kultur, wäre dann das Resultat einer ideologischen Volte der Herrschenden, die eines ihrer früheren Gestaltungsmittel als nicht mehr distinktionsfähiges dem Kleinbürgertum und der Arbeiterschaft überließen. Mir sind jedenfalls keine großbürgerlichen Haushalte bekannt, in denen ernsthaft Kronleuchter im Wohnzimmer hängen. Das ist vielleicht ein Fall für neureiche Politiker wie Donald Trump oder Soap-Stars wie die Geissens, aber wohl kaum für gehobene Kultur. Hier wird Distinktion völlig anders vollzogen.

Zurück zur kirchlichen Ästhetik. Auch die im 12. Jh. entstandene franziskanische Bewegung, die sich ja dezidiert als Armutsbewegung verstanden hat, verzichtete nicht auf ästhetische Gestaltungen – ganz im Gegenteil. Wir verdanken ihr einige der wichtigsten künstlerischen Objekte in der Geschichte des Christentums, etwa in der Franziskanerkirche Santa Croce in Florenz Cimabues (noch byzantinisch beeinflusstes und die Transzendenz vergegenwärtigendes) Kreuz, Giottos großartige Kapellenausmalung und Brunelleschis idealisierendes Kruzifix mit Christus als dem „schönsten Mann der je gelebt hat“ (wie er selbst im Gespräch mit Donatello hervorhob). Das sind nicht nur Illustrationen theologische Ideen, sondern es ist eigenständige visuelle Theologie.

Zurück zur kirchlichen Ästhetik. Auch die im 12. Jh. entstandene franziskanische Bewegung, die sich ja dezidiert als Armutsbewegung verstanden hat, verzichtete nicht auf ästhetische Gestaltungen – ganz im Gegenteil. Wir verdanken ihr einige der wichtigsten künstlerischen Objekte in der Geschichte des Christentums, etwa in der Franziskanerkirche Santa Croce in Florenz Cimabues (noch byzantinisch beeinflusstes und die Transzendenz vergegenwärtigendes) Kreuz, Giottos großartige Kapellenausmalung und Brunelleschis idealisierendes Kruzifix mit Christus als dem „schönsten Mann der je gelebt hat“ (wie er selbst im Gespräch mit Donatello hervorhob). Das sind nicht nur Illustrationen theologische Ideen, sondern es ist eigenständige visuelle Theologie. Ich bin mit Studierenden der ev. Theologie diverser Universitäten fast zwei Jahrzehnte lang jedes Jahr zur Ev. Akademie Hofgeismar gefahren, gerade weil sie ein derartig ästhetisch ausgezeichnetes Ambiente bietet (wie die Ev. Akademien in Tutzing oder in Berlin oder die kath. Akademie Bensberg). Für Studierende, die etwa aus dem Ruhrgebiet kommen, ist das zunächst ein kultureller Schock, so viel ästhetischer Reichtum aus dem früheren Besitz eines hessischen Landgrafen ist erklärungsbedürftig. Ein herausragender frühklassizistischer Bau, von einem hugenottischen Architekten entworfen und vom Landgrafen als Sommerresidenz genutzt. Auch gegenüber dem Bürgertum war das ein auf Distinktion abzielender Bau. Heute ist er im Besitz der Kirche. Was folgt daraus‘? Darüber kann man nachdenken und sich fragen, wie diese Frei-Räume die Gesprächskultur fördern.

Ich bin mit Studierenden der ev. Theologie diverser Universitäten fast zwei Jahrzehnte lang jedes Jahr zur Ev. Akademie Hofgeismar gefahren, gerade weil sie ein derartig ästhetisch ausgezeichnetes Ambiente bietet (wie die Ev. Akademien in Tutzing oder in Berlin oder die kath. Akademie Bensberg). Für Studierende, die etwa aus dem Ruhrgebiet kommen, ist das zunächst ein kultureller Schock, so viel ästhetischer Reichtum aus dem früheren Besitz eines hessischen Landgrafen ist erklärungsbedürftig. Ein herausragender frühklassizistischer Bau, von einem hugenottischen Architekten entworfen und vom Landgrafen als Sommerresidenz genutzt. Auch gegenüber dem Bürgertum war das ein auf Distinktion abzielender Bau. Heute ist er im Besitz der Kirche. Was folgt daraus‘? Darüber kann man nachdenken und sich fragen, wie diese Frei-Räume die Gesprächskultur fördern.

Warum sind oft gerade die Bilder mit den schrecklichsten Kontexten ausgerechnet diejenigen mit dem emanzipatorischsten Gehalt? Denken wir an Goyas Erschießung der Aufständischen oder seine Desastres de la Guerra. Warum sind viele beeindruckende Werke der Kulturgeschichte gleichzeitig die mit den schrecklichsten Begleitumständen? Friedrich Nietzsche schreibt dazu in der Genealogie der Moral:

Warum sind oft gerade die Bilder mit den schrecklichsten Kontexten ausgerechnet diejenigen mit dem emanzipatorischsten Gehalt? Denken wir an Goyas Erschießung der Aufständischen oder seine Desastres de la Guerra. Warum sind viele beeindruckende Werke der Kulturgeschichte gleichzeitig die mit den schrecklichsten Begleitumständen? Friedrich Nietzsche schreibt dazu in der Genealogie der Moral: „Elitäre Gebäude“ – das ist das Stichwort. Also nicht Gebäude, in denen die Eliten residieren, sondern tatsächlich elitäre Gebäude. Die Kritik zielt hier nicht mehr auf überkommene feudale Gebäude der Tradition, sondern auf die architektonische Gestaltwerdung in der Gegenwart, also des 21. Jahrhunderts. Das Predigerseminar in Wittenberg und das Landeskirchenamt in Erfurt sind nun gerade keine Beispiele für ostentatives Bauen, keine Architektur zur Beeindruckung wie in früheren Jahrhunderten, sondern es sind ästhetisch ausgezeichnete moderne Bauten. Wenn schon das als problematisch angesehen wird, weil es mehr als Durchschnittsgestaltungen im Arte-Povera-Stil sind, steht wahrscheinlich die gesamte ästhetische Gestaltung der Kirche auf dem Spiel. Wir landen dann bei einem falsch verstandenen „Entweder – Oder“ eines Søren Kierkegaard, also der Behauptung, es ginge entweder um Ethik oder um Ästhetik.

„Elitäre Gebäude“ – das ist das Stichwort. Also nicht Gebäude, in denen die Eliten residieren, sondern tatsächlich elitäre Gebäude. Die Kritik zielt hier nicht mehr auf überkommene feudale Gebäude der Tradition, sondern auf die architektonische Gestaltwerdung in der Gegenwart, also des 21. Jahrhunderts. Das Predigerseminar in Wittenberg und das Landeskirchenamt in Erfurt sind nun gerade keine Beispiele für ostentatives Bauen, keine Architektur zur Beeindruckung wie in früheren Jahrhunderten, sondern es sind ästhetisch ausgezeichnete moderne Bauten. Wenn schon das als problematisch angesehen wird, weil es mehr als Durchschnittsgestaltungen im Arte-Povera-Stil sind, steht wahrscheinlich die gesamte ästhetische Gestaltung der Kirche auf dem Spiel. Wir landen dann bei einem falsch verstandenen „Entweder – Oder“ eines Søren Kierkegaard, also der Behauptung, es ginge entweder um Ethik oder um Ästhetik.

Man könnte erwarten, dass der funktionale und lebensweltliche Zugriff auf eine den Betrachter:innen bekannte Situation zurückgreift. Wo findet sich eine Kneipe, in dem eine ähnliche Figurenkonstellation zu beobachten wäre? Ist es merkwürdig, dass auf dem Gemälde nur Frauen am Tresen sitzen? Wie würde man lebensweltlich eine Frau beurteilen, die so wie die Frau im roten Kleid neben einem Partner am Tisch sitzt? Wenn man die dargestellte Szene als Schnappschuss begreift, was für eine Funktion erfüllen die abgebildeten Figuren? Warum die vielen Pelzmäntel in einem Raum, in dem man sich auch schulterfrei bewegen kann? Hier geht es um soziale Kompetenzen, das intuitive Einschätzen einer Konstellation, in die man gerät. Auch für den Künstler war das sicher ein elementarer Bestandteil des Bildes, lebte er doch selbst in dieser Situation.

Man könnte erwarten, dass der funktionale und lebensweltliche Zugriff auf eine den Betrachter:innen bekannte Situation zurückgreift. Wo findet sich eine Kneipe, in dem eine ähnliche Figurenkonstellation zu beobachten wäre? Ist es merkwürdig, dass auf dem Gemälde nur Frauen am Tresen sitzen? Wie würde man lebensweltlich eine Frau beurteilen, die so wie die Frau im roten Kleid neben einem Partner am Tisch sitzt? Wenn man die dargestellte Szene als Schnappschuss begreift, was für eine Funktion erfüllen die abgebildeten Figuren? Warum die vielen Pelzmäntel in einem Raum, in dem man sich auch schulterfrei bewegen kann? Hier geht es um soziale Kompetenzen, das intuitive Einschätzen einer Konstellation, in die man gerät. Auch für den Künstler war das sicher ein elementarer Bestandteil des Bildes, lebte er doch selbst in dieser Situation. Für die Wahrnehmung, die nicht mehr nach funktionalen und elementar lebensweltlichen Motiven schaut, sondern an Status und Prätention interessiert ist, träten andere Punkte in den Vordergrund. Um welchen Kleidungsstil handelt es sich, spricht sich in ihm eine mondäne Kultur aus, an der man sich orientieren kann und muss? Oder zeigt es einen Mode-Stil, der für das Bürgertum vergangener Zeiten verbindlich war? Ist die Kunst, die man sieht, große Kunst für ihre Zeit? Handelt es sich um repräsentative Pariser Kunst vom beginnenden 20. Jahrhundert?

Für die Wahrnehmung, die nicht mehr nach funktionalen und elementar lebensweltlichen Motiven schaut, sondern an Status und Prätention interessiert ist, träten andere Punkte in den Vordergrund. Um welchen Kleidungsstil handelt es sich, spricht sich in ihm eine mondäne Kultur aus, an der man sich orientieren kann und muss? Oder zeigt es einen Mode-Stil, der für das Bürgertum vergangener Zeiten verbindlich war? Ist die Kunst, die man sieht, große Kunst für ihre Zeit? Handelt es sich um repräsentative Pariser Kunst vom beginnenden 20. Jahrhundert? Das sind vielleicht die Fragen, die der ästhetische Konsum des Bürgertums anhand dieses Gemäldes (und anderer Gemälde des Künstlers wie dem nebenstehenden „Frau mit Krawatte“) beantwortet wissen möchte. Aber auch moralisierende Urteile über die abgebildete Szene wären denkbar. Insofern die Stichworte Montmartre und Montparnasse eben auch das verruchte und deshalb begehrte Leben beschwören, wäre auch das ein Aspekt des kulturellen Konsums.

Das sind vielleicht die Fragen, die der ästhetische Konsum des Bürgertums anhand dieses Gemäldes (und anderer Gemälde des Künstlers wie dem nebenstehenden „Frau mit Krawatte“) beantwortet wissen möchte. Aber auch moralisierende Urteile über die abgebildete Szene wären denkbar. Insofern die Stichworte Montmartre und Montparnasse eben auch das verruchte und deshalb begehrte Leben beschwören, wäre auch das ein Aspekt des kulturellen Konsums. Das heißt, nun schaute man auf den Gebrauch der Farben, die Reihung der Flächen und wie mit ihrer Hilfe ein Sujet gebildet wurde. Der Stil (Impressionismus, Neoimpressionismus, Pointillismus) spielte eine Rolle, nicht aber das Sujet selbst – auch dann, wenn es typisch für einen Stil war. Die Frage ist also: Wie hat der Künstler die Situation in der Bar dargestellt, welche Techniken, Licht und Schatten-Effekte hat er eingesetzt, welche malerischen Mittel nutzt er, aber auch: auf welche Vorbilder bezieht er sich und inwiefern grenzt er sich von ihnen malerisch ab oder entwickelt sie weiter?

Das heißt, nun schaute man auf den Gebrauch der Farben, die Reihung der Flächen und wie mit ihrer Hilfe ein Sujet gebildet wurde. Der Stil (Impressionismus, Neoimpressionismus, Pointillismus) spielte eine Rolle, nicht aber das Sujet selbst – auch dann, wenn es typisch für einen Stil war. Die Frage ist also: Wie hat der Künstler die Situation in der Bar dargestellt, welche Techniken, Licht und Schatten-Effekte hat er eingesetzt, welche malerischen Mittel nutzt er, aber auch: auf welche Vorbilder bezieht er sich und inwiefern grenzt er sich von ihnen malerisch ab oder entwickelt sie weiter?