Weihnachten

|

Weihnachten in der KunstgeschichteEin kommentiertes Bilderbuch von der Verkündigung bis zur Flucht nach ÄgyptenAndreas Mertin Prolog: Das Bild im ChristentumSeit 1800 Jahren streiten sich die verschiedenen Gruppen des Christentums um die Bedeutung von Bildern für den Glauben. Und ein Ende dieses Streits ist nicht abzusehen. Nach dem Jahr 726, als der oströmische Kaiser Leo die Christusbilder entfernen ließ, folgte ein 100 Jahre währender Kampf um die Legitimation von Bildern im Christentum. An der argumentativen Auseinandersetzung nehmen auch die führenden Intellektuellen Europas teil. Die damals skizzierten Möglichkeiten und Alternativen sind bis in die Gegenwart aktuell geblieben.[1]

Ganz allgemein sollte es zunächst um Wahrnehmung und nicht sofort um Deutung oder die Reduktion auf die illustrative Funktion gehen: Was sehe ich? Was sehe ich nicht? Wie ist das Bild aufgebaut? Wie unterscheidet es sich von anderen Bildern? Was ist mir vertraut? Was ist mir unvertraut? Woran stoße ich mich? Was wird mir deutlich? Die Antworten können dann auf die eigene und fremde Deutungstraditionen bezogen werden. Pragmatisch müssen die Bilder dazu meines Erachtens oftmals „auseinandergenommen“ und re-inszeniert werden. Da wir heute zwar von Bildern überflutet werden, aber keine expliziten Bildwahrnehmungsstrategien mehr lernen, muss das „Bilder-Sehen“ geübt werden: Wie „liest“ man Bilder? Dabei geht es nicht um das Nachahmen des Kunstunterrichts, sondern um eine erneute Lektüre von Bildern – nun aber in religiöser Perspektive. Diese Lektüre setzt die ästhetische Erfahrung voraus. Die Geschichte der christlichen Ikonographie endet weitgehend mit dem Barock und sie wird nicht durch die kirchliche Ghettokunst des 19. und 20. Jahrhunderts fortgesetzt.[2] Wir müssen uns von den binnenkirchlichen Bildfabriken lossagen und uns auch der heutigen Kunst zuwenden. Ästhetische Zeitgenossenschaft heißt, mit allen Bildern zu arbeiten, also von den ersten Bildern des homo sapiens von vor 40.000 Jahren bis zur autonomen Kunst der Gegenwart.[3] Im Blick auf das Thema „Weihnachten“ dient die Begegnung mit der Bildenden Kunst zunächst einmal dem Kennenlernen dessen, wie sich Menschen kirchen- und kunsthistorisch das Geschehen vorstellten, wie es ihre Hoffnungen, aber auch ihre Phantasie ansprach. Darüber hinaus geht es darum, die komplexe Logik der Weihnachtsdarstellungen und ihre visuelle Kommunikationsfunktion nachzuvollziehen. Viele der (bild-)sprachlichen Konventionen stehen uns heute kaum noch zur Verfügung, wir müssen sie neu lernen. Wahrnehmung: Kunst als Zwiebel

Schon diese allererste Rahmenbedingung (die noch nicht selbst zu den Schichten der Zwiebel gehört) hat sehr viele Implikationen. Im Museum hat potentiell jeder Bürger, jede Bürgerin Zutritt und kann sich das jeweilige Gemälde anschauen. Auch das ist mit soziokulturellen und ökonomischen Voraussetzungen verbunden,[4] aber grundsätzlich ist der Zugang frei. Die einzige Restriktion ist die Frage, ob ein Bild überhaupt ausgestellt wird, oder es im Fundus lagert. In einer Kirche oder einem Bischofssitz unterliegt der Zugang dagegen komplexen Regeln, die sich im Verlaufe der Jahrhunderte stark verändert haben (am dramatischsten nach dem II. Vatikanum[5]). Das ist uns heute kaum noch bewusst. Ein guter Teil der Kunst, den wir uns heute sozusagen face-to-face anschauen, war vor dem II. Vatikanum für die normalen Gläubigen nur aus der Ferne und damit äußerst verschwommen sichtbar. Auch besaßen nicht alle Betrachter:innen Brillen, so dass sich ganz natürlich Verzerrungen ergaben.[6] Ein Museum des 20. oder des 21. Jahrhunderts hat in der Regel alle Bürger:innen als Adressat:innen.

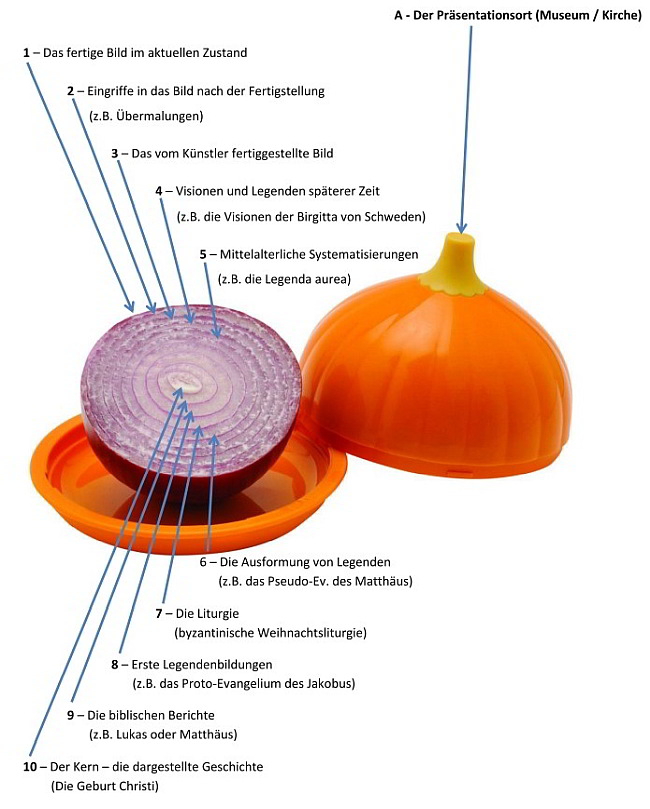

Dann aber geht es darum, die diversen Schichten freizulegen, die in einer Bildkonzeption eines Werkes der traditionellen Kunstgeschichte liegen. Beim Beispiel eines Bildes zur Weihnachtsgeschichte ist das besonders komplex, weil sich hier über nun 2000 Jahre Schicht über Schicht gelegt hat. Das wird exemplarisch am folgenden Zwiebel-Modell deutlich. Das Zwiebel-Modell – Vom Präsentationsort zur erzählten Geschichte

A. In aller Regel gibt es einen äußeren Kontext (Kirche / Museum), in dem das Bild aktuell präsentiert wird. Er beeinflusst unsere Wahrnehmung extrem. Ob wir einem Bild im Museum oder in einer Kirche begegnen, macht einen gewaltigen Unterschied – vermutlich sehen wir schlicht Unterschiedliches. 1. Das Bild, auf das wir im gegebenen Kontext blicken, kann gegenüber dem Urzustand (dem Original) ganz unterschiedlich erhalten sein, wir blicken sozusagen auf die äußerste Hülle einer Zwiebel. Insbesondere Firnis verändert ein Werk. 2. Die nächste Schicht besteht aus den expliziten Eingriffen, die nach Fertigstellung des Bildes vorgenommen wurden – z.B. durch Übermalungen und Beschneidungen. 3. Die nächste Schicht ist das Bild selbst aus der Zeit, in der es entstand, also das Original. Der Künstler hat Spezifisches in das Bild eingetragen, wodurch er sich von den Bildfindungen seiner Vorgänger unterscheidet. 4. Dabei hat er auf die Visionen und Legenden zugegriffen, die für ihn wichtig oder auch en vogue waren (z.B. die Visionen der Hl. Birgitta von Schweden). 5. Aber schon vorher gab es äußerst populäre Systematisierungen der Erzählung, die die Gestaltung beeinflussen und die alle Künstler kannten (z.B. die Legenda Aurea). 6. Im ersten Jahrtausend gibt es verschiedene apokryphe Pseudo-Evangelien und Schriften, die die Erzählung ausgestalten und neue Motive hinzufügen (z.B. das Pseudo-Ev. des Matthäus). 7. Jede biblische Erzählung ist in die altkirchliche Liturgie eingebunden und wird dafür passend gemacht (z.B. byzantinische Weihnachts-Liturgie). 8. Was die Bibel an privaten und regionalen Motiven nicht erzählte, wurde durch frühe Legendenbildungen angereichert (z.B. das Proto-Evangelium des Jakobus 9. Davor liegen die Texte der Bibel (hier also die Evangelien von Lukas und Matthäus). 10. Und erst dann kommen wir zum historischen Kern – wenn es denn einen gibt. Die Systematik der visuellen Ausgestaltung der Weihnachtsgeschichte

Dennoch gehören diese zehn Motive zum Grundbestand der visuellen Ausgestaltung der Weihnachtserzählung. Ich will im Folgenden durchaus subjektiv, anekdotisch und zugleich in kunstgeschichtlicher Fortschreibung die verschiedenen Motive an ausgewählten Beispielen vorstellen. Verkündigung – Heimsuchung – Traum des Josef – Anmerkungen[1] Vgl. Mertin, Andreas; Wendt, Karin (2004): Mit zeitgenössischer Kunst unterrichten. Religion - Ethik - Philosophie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. [2] Schöne, Wolfgang (1957): Die Bildgeschichten der christlichen Gottesgestalten in der abendländischen Kunst. In: Schöne, Wolfgang; Kollwitz, Johannes; Campenhausen, Hans von (Hg.): Das Gottesbild im Abendland. Witten: Eckart-Verl., S. 7–56. [3] Vgl. Mertin, Andreas (2017): Reformierte Ästhetik. In: Dreßler, Sabine; Mertin, Andreas (Hg.): Einsichten. Zur Szenografie des reformierten Protestantismus. Solingen: foedus, S. 12–31. [4] Vgl. Bourdieu, Pierre (2000): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 658). [5] Vgl. dazu kritisch Lorenzer, Alfred (1984): Das Konzil der Buchhalter. Die Zerstörung der Sinnlichkeit. Eine Religionskritik. Frankfurt am Main. [6] Vgl. dazu Trevor-Roper, Patrick; Brausch, Annette (2001): Der veränderte Blick. Über den Einfluss von Sehfehlern auf Kunst und Charakter. München: Dt. Taschenbuch-Verl. (dtv premium, 24240). |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/134/am740.htm |

In diesem Sinne sind Bilder oder auch Kunstwerke in religiöser Perspektive niemals gleich-gültige Objekte, die einfach nur betrachtet werden, sondern sind selbst schon Elemente der Deutungstradition der jeweiligen Konfession der Beteiligten. Die zentrale Frage lautet also: Sind Bilder heilsnotwendig, didaktisch hilfreich oder vor allem Kunstwerke? Es gehört zu den Voraussetzungen der eigenen Arbeit, dass man sich über seine Position in dieser Frage Rechenschaft abgibt. Dabei nehmen die Bilder – und später vor allem die Kunst – auch selbst Stellung zu theologischen Kontroversen. Das will auch beachtet und vor allem wahrgenommen werden.

In diesem Sinne sind Bilder oder auch Kunstwerke in religiöser Perspektive niemals gleich-gültige Objekte, die einfach nur betrachtet werden, sondern sind selbst schon Elemente der Deutungstradition der jeweiligen Konfession der Beteiligten. Die zentrale Frage lautet also: Sind Bilder heilsnotwendig, didaktisch hilfreich oder vor allem Kunstwerke? Es gehört zu den Voraussetzungen der eigenen Arbeit, dass man sich über seine Position in dieser Frage Rechenschaft abgibt. Dabei nehmen die Bilder – und später vor allem die Kunst – auch selbst Stellung zu theologischen Kontroversen. Das will auch beachtet und vor allem wahrgenommen werden.

Man kann sich die Annäherung an Kunstwerke der Antike, des Mittelalters oder der Neuzeit gut am Bild der Zwiebel verdeutlichen. Stellen wir uns das auszulegende Bild also als eine Zwiebel vor, die in einem Aufbewahrungsgefäß liegt. Ein derartiges Aufbewahrungsgefäß war für Kunstwerke historisch in aller Regel eine Kirche oder ein Bischofspalast, aktuell eher ein Museum.

Man kann sich die Annäherung an Kunstwerke der Antike, des Mittelalters oder der Neuzeit gut am Bild der Zwiebel verdeutlichen. Stellen wir uns das auszulegende Bild also als eine Zwiebel vor, die in einem Aufbewahrungsgefäß liegt. Ein derartiges Aufbewahrungsgefäß war für Kunstwerke historisch in aller Regel eine Kirche oder ein Bischofspalast, aktuell eher ein Museum. Ein Altarraum einer katholischen Kirche vor 1965 adressiert zwar die gesamte katholische Christenheit, gewährt aber nur den Klerikern Zutritt und ermöglicht somit nur ihnen den Blick auf die dort gezeigten Werke der Kunst. Da Kunstwerke aber auch konkret im Blick auf die Adressat:innen geschaffen werden (am deutlichsten vielleicht ablesbar auf der „Madonna des Kanonikus van der Paele“ von Jan van Eyck aus dem Jahr 1436, ein Werk, das den Adressaten in der Kapelle, in der das Bild dann auch hängen soll, mit ins Bild einbezieht), ist es wichtig, den aktuellen Ort der Präsentation mit zu bedenken und die Veränderungen in der Wahrnehmung zu berücksichtigen.

Ein Altarraum einer katholischen Kirche vor 1965 adressiert zwar die gesamte katholische Christenheit, gewährt aber nur den Klerikern Zutritt und ermöglicht somit nur ihnen den Blick auf die dort gezeigten Werke der Kunst. Da Kunstwerke aber auch konkret im Blick auf die Adressat:innen geschaffen werden (am deutlichsten vielleicht ablesbar auf der „Madonna des Kanonikus van der Paele“ von Jan van Eyck aus dem Jahr 1436, ein Werk, das den Adressaten in der Kapelle, in der das Bild dann auch hängen soll, mit ins Bild einbezieht), ist es wichtig, den aktuellen Ort der Präsentation mit zu bedenken und die Veränderungen in der Wahrnehmung zu berücksichtigen.

Natürlich kann man diese verschiedenen Elemente in der Weihnachts-Erzählung in der Kunst nicht immer voneinander abgrenzen. Giotto di Bondone fasst zum Beispiel Anfang des 14. Jahrhunderts in der Scrovegni-Kapelle in Padua den Traum des Josef, die Geburt des Herrn und die Anbetung der Hirten in ein Bild zusammen. Und er ist nicht der Einzige, der das macht. Und Giotto weitet in Padua den Zyklus architekturbedingt noch aus, indem er der Verkündigung noch die Beauftragung des Engels durch Gott vorschaltet.

Natürlich kann man diese verschiedenen Elemente in der Weihnachts-Erzählung in der Kunst nicht immer voneinander abgrenzen. Giotto di Bondone fasst zum Beispiel Anfang des 14. Jahrhunderts in der Scrovegni-Kapelle in Padua den Traum des Josef, die Geburt des Herrn und die Anbetung der Hirten in ein Bild zusammen. Und er ist nicht der Einzige, der das macht. Und Giotto weitet in Padua den Zyklus architekturbedingt noch aus, indem er der Verkündigung noch die Beauftragung des Engels durch Gott vorschaltet.