Ein theologisches Feuilleton über Paris, zugleich Überlegungen zu einer Theologie des Flaneurs - Teil II

Wolfgang Vögele

Gliederung

Teil II: 13. Musée d’Orsay - 14. Parc des Buttes-Chaumont – 15. Philharmonie de Paris – 16. Père Lachaise – 17. La Défense – 18. Flaneur und Tourist – 19. Saint-Germain-des-Prés – 20. Hôtel de Cluny – 21. Palais de Tokyo – 22. Institut du monde arabe – 23. Panthéon – 24. Galeries Lafayette – 25. Banlieue

13. Musée d’Orsay

Manche Museen erschlagen durch ihre Innenarchitektur die Kunstwerke, die darin ausgestellt werden. Hinter der Architektur tritt alles andere zurück. Ein extremes Beispiel dafür ist die Fondation Louis Vuitton, auf die ich noch zurückkomme[1]. Das Musée d’Orsay hat mit dem Louvre die langen Warteschlangen und die eindrucksvolle äußere Architektur gemeinsam. Aber diese Architektur spielt sich nicht so in den Vordergrund, dass sie Zweck und Funktion des Gebäudes erdrücken würde. Das könnte damit zusammenhängen, dass das Gebäude ursprünglich ein Bahnhof war. Bahnhöfe zählen zu den Räumen, die der Pariser Soziologe Marc Augé einmal „Nicht-Orte“ genannt hat, weil sie über ihre eigentliche Funktion – Übergang von einem Verkehrsmittel zum nächsten – keine weiteren Aufgaben erfüllen.[2] Niemand hält sich gern in einem modernen Bahnhof oder Flughafen auf. Das gilt aber weder für den bereits beschriebenen Bahnhof, die Gare de l’Est und auch nicht für die Gare d’Orsay. Das hängt zusammen mit ihrer Konstruktion als Kopf-Bahnhöfe sowie damit, dass diese Bahnhöfe im 19. Jahrhundert noch von einer völlig anderen Atmosphäre umgeben waren. Sie waren Symbole der Modernität, des Fortschritts, der Mobilität, der zunehmenden Beschleunigung des Lebens. Im Übergang vom Bahnhof zum Museum, die erst in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts stattfand, hat sich diese fortschrittliche Aura des Bahnhofs erhalten – und zwar besonders in der großen Uhr, welche an der milchverglasten westlichen Stirnseite des Gebäudes angebracht ist. Das 19.Jahrhundert fand in der Beschleunigung ein anderes Verhältnis zur Zeit, das sich noch auf den bis zu 300 km/h schnellen TGV auswirkt[3]. Damals ersetzte der Zug die Kutsche als Reisemittel, und die Beschleunigung des Lebens wirkte sich auch auf Ästhetik und Malerei aus – was in diesem Bahnhofsmuseum zu besichtigen ist.

Manche Museen erschlagen durch ihre Innenarchitektur die Kunstwerke, die darin ausgestellt werden. Hinter der Architektur tritt alles andere zurück. Ein extremes Beispiel dafür ist die Fondation Louis Vuitton, auf die ich noch zurückkomme[1]. Das Musée d’Orsay hat mit dem Louvre die langen Warteschlangen und die eindrucksvolle äußere Architektur gemeinsam. Aber diese Architektur spielt sich nicht so in den Vordergrund, dass sie Zweck und Funktion des Gebäudes erdrücken würde. Das könnte damit zusammenhängen, dass das Gebäude ursprünglich ein Bahnhof war. Bahnhöfe zählen zu den Räumen, die der Pariser Soziologe Marc Augé einmal „Nicht-Orte“ genannt hat, weil sie über ihre eigentliche Funktion – Übergang von einem Verkehrsmittel zum nächsten – keine weiteren Aufgaben erfüllen.[2] Niemand hält sich gern in einem modernen Bahnhof oder Flughafen auf. Das gilt aber weder für den bereits beschriebenen Bahnhof, die Gare de l’Est und auch nicht für die Gare d’Orsay. Das hängt zusammen mit ihrer Konstruktion als Kopf-Bahnhöfe sowie damit, dass diese Bahnhöfe im 19. Jahrhundert noch von einer völlig anderen Atmosphäre umgeben waren. Sie waren Symbole der Modernität, des Fortschritts, der Mobilität, der zunehmenden Beschleunigung des Lebens. Im Übergang vom Bahnhof zum Museum, die erst in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts stattfand, hat sich diese fortschrittliche Aura des Bahnhofs erhalten – und zwar besonders in der großen Uhr, welche an der milchverglasten westlichen Stirnseite des Gebäudes angebracht ist. Das 19.Jahrhundert fand in der Beschleunigung ein anderes Verhältnis zur Zeit, das sich noch auf den bis zu 300 km/h schnellen TGV auswirkt[3]. Damals ersetzte der Zug die Kutsche als Reisemittel, und die Beschleunigung des Lebens wirkte sich auch auf Ästhetik und Malerei aus – was in diesem Bahnhofsmuseum zu besichtigen ist.

Die impressionistischen Maler des 19. Jahrhunderts, die im Musée d’Orsay ausgestellt werden, waren vor allem auch Maler, die Bahnhöfe dargestellt haben. Den Impressionisten gelang es, die Malerei von Dauer und Konstanz auf Augenblicke umzustellen. Nicht mehr die entscheidenden Szenen eines mythologischen oder historischen Geschehens wurden dargestellt, sondern flüchtige Momente, Lichtspiele, die nur sekundenlang sichtbar waren und dann wieder verschwanden. Der italienische Kulturwissenschaftler Roberto Calasso sprach für das Paris des 19.Jahrhunderts im Anschluss an Théophil Gautier von einer „concupiscentia oculorum“[4]. Man wollte jenseits des Transzendenten, des Religiösen, des Mythologischen und auch des vergangenen Historischen sehen, was vor Augen lag. Diese Augengier gab der damals neu erfundenen Fotografie wichtige Impulse, aber eben auch nochmals der Malerei, mit dem Impressionismus und allen seinen Varianten. Nirgendwo lassen sich diese (Öl-)Bilder in einer solchen Menge, Prominenz und Qualität sehen wie im Musée d’Orsay. Er ist der Louvre der frühen Moderne.

Die impressionistischen Maler des 19. Jahrhunderts, die im Musée d’Orsay ausgestellt werden, waren vor allem auch Maler, die Bahnhöfe dargestellt haben. Den Impressionisten gelang es, die Malerei von Dauer und Konstanz auf Augenblicke umzustellen. Nicht mehr die entscheidenden Szenen eines mythologischen oder historischen Geschehens wurden dargestellt, sondern flüchtige Momente, Lichtspiele, die nur sekundenlang sichtbar waren und dann wieder verschwanden. Der italienische Kulturwissenschaftler Roberto Calasso sprach für das Paris des 19.Jahrhunderts im Anschluss an Théophil Gautier von einer „concupiscentia oculorum“[4]. Man wollte jenseits des Transzendenten, des Religiösen, des Mythologischen und auch des vergangenen Historischen sehen, was vor Augen lag. Diese Augengier gab der damals neu erfundenen Fotografie wichtige Impulse, aber eben auch nochmals der Malerei, mit dem Impressionismus und allen seinen Varianten. Nirgendwo lassen sich diese (Öl-)Bilder in einer solchen Menge, Prominenz und Qualität sehen wie im Musée d’Orsay. Er ist der Louvre der frühen Moderne.

Aus Calassos zu Unrecht wenig beachtetem Buch lässt sich lernen, wie sich bei diesen Reaktionen der Kunst auf die technischen Entwicklungen von Industrialisierung Kunst, Philosophie und Literatur (Baudelaire![5]) miteinander verknüpften: Sie traten ein in einen wechselseitigen Dialog. Aus der Sehnsucht nach Bildern und Fotografien entwickelte sich eine neue stumpfe und skeptische Metaphysik, die sich mit dem zufrieden gab, was vor Augen lag. Das aber können die impressionistischen Maler nicht gewollt haben: In ihrer Faszination für das Flüchtige, Atmosphärische, Momenthafte liegt noch ein Moment von Religion oder mindestens von Schleiermachers religiösem Gefühl, das sämtliche Spielarten des schnöden Empirismus und des vulgären Materialismus, die als Enkelkinder diese alte Debatte beerbt haben, unterläuft.

14. Parc des Buttes-Chaumont

In meinem Kopf hat sich das Vorurteil festgesetzt, Paris liege wie eine Scheibe auf einer flachen Ebene, der Île de France. Um das Vorurteil zu widerlegen, gehe ich bei meinen Paris-Besuchen regelmäßig in den Parc des Buttes-Chaumont, abseits der großen Métrostrecken gelegen, im 19. Arrondissement im Pariser Nordosten. Im Park herrscht das Gegenteil der regelmäßigen und symmetrischen Ordnung von Wegen, Rabatten und Skulpturen, wie sich in den Tuilerien und im Park von Versailles findet. Er ist gestaltet als englischer Landschaftsgarten mit Felsen, Hügeln, Brücken, einem Wasserfall und einer Grotte, einem Aussichtshügel mit einem „Sibyllen-Tempel“, von dem aus der Blick nach Nordwesten zum Hügel von Montmartre mit der Basilika Sacré Coeur geht. In diesem Park verkehrt sich jedes Bild, das man als Tourist von Paris gewonnen hat – Menschenmassen, Häuserschluchten, Verkehrsstaus – in sein idyllisches Gegenteil.

In meinem Kopf hat sich das Vorurteil festgesetzt, Paris liege wie eine Scheibe auf einer flachen Ebene, der Île de France. Um das Vorurteil zu widerlegen, gehe ich bei meinen Paris-Besuchen regelmäßig in den Parc des Buttes-Chaumont, abseits der großen Métrostrecken gelegen, im 19. Arrondissement im Pariser Nordosten. Im Park herrscht das Gegenteil der regelmäßigen und symmetrischen Ordnung von Wegen, Rabatten und Skulpturen, wie sich in den Tuilerien und im Park von Versailles findet. Er ist gestaltet als englischer Landschaftsgarten mit Felsen, Hügeln, Brücken, einem Wasserfall und einer Grotte, einem Aussichtshügel mit einem „Sibyllen-Tempel“, von dem aus der Blick nach Nordwesten zum Hügel von Montmartre mit der Basilika Sacré Coeur geht. In diesem Park verkehrt sich jedes Bild, das man als Tourist von Paris gewonnen hat – Menschenmassen, Häuserschluchten, Verkehrsstaus – in sein idyllisches Gegenteil.

Selten habe ich einen Park erlebt, der seine Besucher die Großstadt darum herum so sehr vergessen lässt. Karlsruhe, wo ich lebe, ist bestimmt vom Gegensatz zwischen der Fußgängerzone mit vielen Geschäften und Baustellen und dem Park, der sich hinter Schloss ausbreitet, das wie ein Puffer zwischen beidem fungiert.

Wegen der Hanglage ist im Pariser Park die umgebende Stadtlandschaft schlecht zu sehen, mit Ausnahme des Aussichtshügels. Und im Park findet sich kaum ein Weg, der nicht dauernd auf- oder absteigt. Man wird also sanft gezwungen, sich auf den Park selbst zu konzentrieren, auf die gestaltete Parklandschaft, auf Seen, Brücken, Stege und Wasserfälle. Für die Konzentration auf die Wege sorgen auch die vielen Jogger, die im Park zu jeder Tageszeit unterwegs sind.

Wegen der Hanglage ist im Pariser Park die umgebende Stadtlandschaft schlecht zu sehen, mit Ausnahme des Aussichtshügels. Und im Park findet sich kaum ein Weg, der nicht dauernd auf- oder absteigt. Man wird also sanft gezwungen, sich auf den Park selbst zu konzentrieren, auf die gestaltete Parklandschaft, auf Seen, Brücken, Stege und Wasserfälle. Für die Konzentration auf die Wege sorgen auch die vielen Jogger, die im Park zu jeder Tageszeit unterwegs sind.

Der Park überzeugt durch seine Selbstverständlichkeit und Unaufdringlichkeit. An diesem Pariser Ort drängt sich keine Sehenswürdigkeit auf, die man unbedingt gesehen haben muss. Und er bietet als gestaltete Natur einen Kontrast zu derjenigen Stadtlandschaft, die im Übermaß von Beton, Sandstein und Asphalt jeden Gedanken an alles nicht Gestaltete, nicht Geplante, nicht Produzierte vergessen lässt. Auf andere Weise leisten das nur noch die Pariser Friedhöfe.

15. Philharmonie de Paris

Wer von der Gare de l’Est in nordöstlicher Richtung geht, der findet ab der Métrostation Stalingrad eine ganz andere Stadt vor. Von dort läuft der Canal St. Martin in nordwestlicher Richtung, und die französische Metropole erinnert mit Wasserläufen, Kanälen und Brücken plötzlich an Amsterdam. Wer weiter geht und die Richtung beibehält (oder doch die Métro nimmt), kommt zum Parc de la Villette. Auch dieses Stadtviertel wäre eine eigene Betrachtung wert, aber mich interessiert die neu erbaute Philharmonie, die unmittelbar am Boulevard Périphérique eingerichtet wurde. Das silbrige, von vogelartigen Arabesken überzogene fensterlose Gebäude erklärt sich aus dem Wunsch – ähnlich der Elbphilharmonie in Hamburg – ein großen neuen Konzertsaal mit hervorragender Akustik zu besitzen, der aber bewusst nicht im Zentrum in der Nähe aller anderen bedeutenden Kulturinstitutionen, sondern an der Grenze zu den Banlieues errichtet werden sollte. Architekt war der französische Star- und Nationalarchitekt Jean Nouvel, der auch andere Pariser Gebäude von nationaler Bedeutung, zum Beispiel das Musée du Quai Branly oder das Institut du monde arabe[6] plante.

Von außen wirkt das Gebäude abweisend und unzugänglich. Es ist nicht einfach, über mehrere Rolltreppen den Haupteingang zu finden. Dafür wird man durch den Anblick des großen Konzertsaales entschädigt. Balkone und Ränge sind kreisförmig um die Arena der Bühne angeordnet. Die musizierenden Künstler sind von allen Seiten zu sehen, und die Akustik erscheint präzise, samtig und klar. Was mich bei beiden Konzertbesuchen irritierte, war, dass ich in den Pausen jeweils auf weitgehend menschenleere Gänge heraustrat; weit und breit waren nur wenige Konzertbesucher zu sehen. Die Mülleimer waren aus Karton, so dass sie im Ganzen abtransportiert werden konnte. Das Innere des Gebäudes wirkte wie der Versuch, aus einer Konzerthalle einen atmosphärelosen Nicht-Ort zu machen, wie das für Einkaufszentren, Abflughallen und Métrostationen ganz charakteristisch ist. Nicht nur ich kam mir in den Pausen völlig verloren vor, es war gar kein Vergleich zu anderen Konzerthaus-Foyers, in denen man sich in der Pause unterhielt, etwas trank, eine Kleinigkeit essen konnte.

Von außen wirkt das Gebäude abweisend und unzugänglich. Es ist nicht einfach, über mehrere Rolltreppen den Haupteingang zu finden. Dafür wird man durch den Anblick des großen Konzertsaales entschädigt. Balkone und Ränge sind kreisförmig um die Arena der Bühne angeordnet. Die musizierenden Künstler sind von allen Seiten zu sehen, und die Akustik erscheint präzise, samtig und klar. Was mich bei beiden Konzertbesuchen irritierte, war, dass ich in den Pausen jeweils auf weitgehend menschenleere Gänge heraustrat; weit und breit waren nur wenige Konzertbesucher zu sehen. Die Mülleimer waren aus Karton, so dass sie im Ganzen abtransportiert werden konnte. Das Innere des Gebäudes wirkte wie der Versuch, aus einer Konzerthalle einen atmosphärelosen Nicht-Ort zu machen, wie das für Einkaufszentren, Abflughallen und Métrostationen ganz charakteristisch ist. Nicht nur ich kam mir in den Pausen völlig verloren vor, es war gar kein Vergleich zu anderen Konzerthaus-Foyers, in denen man sich in der Pause unterhielt, etwas trank, eine Kleinigkeit essen konnte.

Im Vergleich zur aufgeführten Musik mag man das für eine Petitesse halten, aber mir scheint hier doch eine gewisse unbedachte Schnoddrigkeit am Werk. Eine Architektur, die sich durch Unnahbarkeit auszeichnet, ein Innenraum, in dem die Besucher mit Ausnahme der Dauer der Aufführung gänzlich gleichgültig sind, das ergibt im Resultat eine dem Gebäude inhärente Anstrengung, Konzertbesuche eher zu verhindern als zu ermöglichen.

Die Atmosphären von Pariser Konzertsälen und von den Opern im 19.Jahrhundert lassen sich als Kontrast dazu wunderbar studieren im jüngst erschienenen Buch des Journalisten Volker Hagedorn, mit dem Titel „Der Klang von Paris“[7]. Das Buch leidet allerdings unter der Entscheidung des Autors, dem Leser die Pariser Musikgeschichte so zu präsentieren, als sei er überall aktuell danebengestanden, als Musiker, Sänger, als Zuhörer bei einem Konzert, als Eisenbahnreisender, als Musikkritiker. Dass er dabei gelegentlich die Grenzen von der historischen Erzählung zur Fiktion überschreitet, verschweigt Hagedorn seinen Lesern nicht. Aber dieser kontinuierlich durchgehaltene Präsentismus, der offensichtlich an der Erzähltechnik von Fernsehserien geschult ist, bewirkt beim Leser, dass der Sinn für den historischen Abstand zur Vergangenheit verloren geht. Die musikalische Vergangenheit von Paris wird im wahren Sinne des Wortes präsentiert, und darüber verschwindet die historische Distanz. Hagedorn verfolgt literarisch, was historisierende Architekten der Gegenwart mit der Renovierung alter Gebäude beabsichtigen. Die alte Fassade bleibt stehen, das Innere wird entkernt und vollständig modernisiert, und es bildet sich eine falsche Allianz oder Melange zwischen Modernität und Vergangenheit. Im Falle des Louvre hat der chinesisch-amerikanische Architekt I.M.Pei solche täuschenden Fassadenspielchen gerade vermieden. Jeder erkennt die moderne Architektur der Glaspyramide und des unterirdischen Eingangsbereiches.

Die Atmosphären von Pariser Konzertsälen und von den Opern im 19.Jahrhundert lassen sich als Kontrast dazu wunderbar studieren im jüngst erschienenen Buch des Journalisten Volker Hagedorn, mit dem Titel „Der Klang von Paris“[7]. Das Buch leidet allerdings unter der Entscheidung des Autors, dem Leser die Pariser Musikgeschichte so zu präsentieren, als sei er überall aktuell danebengestanden, als Musiker, Sänger, als Zuhörer bei einem Konzert, als Eisenbahnreisender, als Musikkritiker. Dass er dabei gelegentlich die Grenzen von der historischen Erzählung zur Fiktion überschreitet, verschweigt Hagedorn seinen Lesern nicht. Aber dieser kontinuierlich durchgehaltene Präsentismus, der offensichtlich an der Erzähltechnik von Fernsehserien geschult ist, bewirkt beim Leser, dass der Sinn für den historischen Abstand zur Vergangenheit verloren geht. Die musikalische Vergangenheit von Paris wird im wahren Sinne des Wortes präsentiert, und darüber verschwindet die historische Distanz. Hagedorn verfolgt literarisch, was historisierende Architekten der Gegenwart mit der Renovierung alter Gebäude beabsichtigen. Die alte Fassade bleibt stehen, das Innere wird entkernt und vollständig modernisiert, und es bildet sich eine falsche Allianz oder Melange zwischen Modernität und Vergangenheit. Im Falle des Louvre hat der chinesisch-amerikanische Architekt I.M.Pei solche täuschenden Fassadenspielchen gerade vermieden. Jeder erkennt die moderne Architektur der Glaspyramide und des unterirdischen Eingangsbereiches.

Und die Pariser Philharmonie versteckt sich gar nicht erst hinter einer historischen Fassade, die es auch im Nordosten der Stadt gar nicht gegeben hätte. Aber gerade als modernes Gebäude setzt diese Philharmonie ein merkwürdiges Zeichen, vor allem in ihrer Unnahbarkeit, in ihrer Architektur, die nicht auf Kommunikation ausgelegt ist, städtebaulich nicht mit der Umgebung des Gebäudes, psychologisch nicht mit den Menschen, die dort Konzerte besuchen. Kein Ort zum musikalischen Wohlfühlen.

Und die Pariser Philharmonie versteckt sich gar nicht erst hinter einer historischen Fassade, die es auch im Nordosten der Stadt gar nicht gegeben hätte. Aber gerade als modernes Gebäude setzt diese Philharmonie ein merkwürdiges Zeichen, vor allem in ihrer Unnahbarkeit, in ihrer Architektur, die nicht auf Kommunikation ausgelegt ist, städtebaulich nicht mit der Umgebung des Gebäudes, psychologisch nicht mit den Menschen, die dort Konzerte besuchen. Kein Ort zum musikalischen Wohlfühlen.

16. Père Lachaise

Die Gräber der Komponisten, von denen Hagedorn schreibt, lassen sich ohne weiteres auf den Pariser Friedhöfen finden: Berlioz, Cherubini, Chopin… Die gängige Methode, sie zu erkunden, besteht darin, sich am Eingang eine der Kopien zu nehmen, mit denen man die Liegestellen der prominenten Toten finden kann. Und viele Besucher nutzen das: Auf den Gräbern von Berlioz und Heine auf dem Friedhof Montmartre, auf dem Doppelgrab von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir habe ich bei meinen Besuchen Blumen liegen sehen. Gerade der Friedhof von Montmartre liegt so sehr inmitten der Stadt, dass über ihn eine Brücke gebaut wurde und manche Gräber nun im Schatten dieser Schnellstraßenbrücke liegen.

Die Gräber der Komponisten, von denen Hagedorn schreibt, lassen sich ohne weiteres auf den Pariser Friedhöfen finden: Berlioz, Cherubini, Chopin… Die gängige Methode, sie zu erkunden, besteht darin, sich am Eingang eine der Kopien zu nehmen, mit denen man die Liegestellen der prominenten Toten finden kann. Und viele Besucher nutzen das: Auf den Gräbern von Berlioz und Heine auf dem Friedhof Montmartre, auf dem Doppelgrab von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir habe ich bei meinen Besuchen Blumen liegen sehen. Gerade der Friedhof von Montmartre liegt so sehr inmitten der Stadt, dass über ihn eine Brücke gebaut wurde und manche Gräber nun im Schatten dieser Schnellstraßenbrücke liegen.

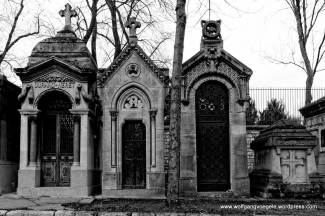

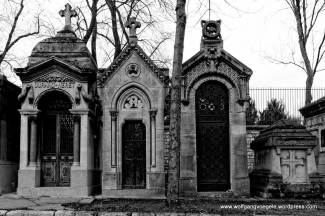

Aber am bewegendsten fand ich den Besuch auf dem Friedhof Père Lachaise[8], außerhalb des Zentrums im Osten der Stadt. Unbedingt wollte ich das Grab von Marcel Proust sehen, das ich nach einigem Suchen auch entdeckte. Wie der Parc des Buttes-Chaumont liegt der Friedhof an einem Hügel, der allerdings nicht so hoch ansteigt wie der Hügel im Park. Schon am Eingang überwältigt die schiere Größe des Areals. Wenn der Ausdruck der Nekropole, der Totenstadt einen Sinn macht, dann hier. Auf Proust Grab, einer doppelstufigen polierten Steinplatte, lagen Rosen, Blumensträuße. Die Topfpflanze, die jemand auf den Stein gestellt hatte, hat der Schriftsteller auch im Sarg nicht verdient. Französische Gräber werden sehr viel seltener bepflanzt, weil man sich in der Regel für Platten bis zu kleinen Häuschen oder Kapellen entscheidet.

Jeder Weg auf einem Friedhof macht den Spaziergänger demütig, wenn nicht melancholisch. Für Père Lachaise gilt, dass er sich nicht in die Kategorien der Landschaftsplanung deutscher Friedhöfe einfügt, nach der die Gräber in eine Parklandschaft eingebettet werden. Auf Pére Lachaise tritt das Moment des Parks zurück, und hervor tritt das Moment der Totenstadt. Man hat das Gefühl, den Wohnort der Toten zu betreten, ohne dass damit unter dem Tisch metaphysische Prämissen eingeführt werden sollten. Die Natur wird so weit verdrängt, dass selbst viele Blumengestecke nicht aus verwelkenden Schnittblumen geflochten sind, sondern aus dauerhaftem, koloriertem Porzellan bestehen. Wer an den Reihen entlanggeht, staunt über die Vielfalt der Namen, der Religionen, der erreichten Lebensalter. Es ist faszinierend zu entdecken, wie neben einem gerade eingerichteten Grab, auf dem noch die durch Cellophan geschützten Kondolenzkarten liegen, ganz verwitterte Grabhäuschen stehen, die mit Moosen und Flechten überzogen sind und an denen der eingemeißelte Name so verwittert ist, dass ihn ein Passant nicht mehr lesen kann.

Jeder Weg auf einem Friedhof macht den Spaziergänger demütig, wenn nicht melancholisch. Für Père Lachaise gilt, dass er sich nicht in die Kategorien der Landschaftsplanung deutscher Friedhöfe einfügt, nach der die Gräber in eine Parklandschaft eingebettet werden. Auf Pére Lachaise tritt das Moment des Parks zurück, und hervor tritt das Moment der Totenstadt. Man hat das Gefühl, den Wohnort der Toten zu betreten, ohne dass damit unter dem Tisch metaphysische Prämissen eingeführt werden sollten. Die Natur wird so weit verdrängt, dass selbst viele Blumengestecke nicht aus verwelkenden Schnittblumen geflochten sind, sondern aus dauerhaftem, koloriertem Porzellan bestehen. Wer an den Reihen entlanggeht, staunt über die Vielfalt der Namen, der Religionen, der erreichten Lebensalter. Es ist faszinierend zu entdecken, wie neben einem gerade eingerichteten Grab, auf dem noch die durch Cellophan geschützten Kondolenzkarten liegen, ganz verwitterte Grabhäuschen stehen, die mit Moosen und Flechten überzogen sind und an denen der eingemeißelte Name so verwittert ist, dass ihn ein Passant nicht mehr lesen kann.

Wer länger auf den Wegen des Friedhofs an den Gräbern entlanggeht, der ist von der Menge der Grabstätten überwältigt. Ohnedies reicht weder ein Nachmittag noch ein ganzer Tag aus, um wenigstens alle Wege einmal zu begehen. Irgendwann erlischt auch das Bedürfnis, vor allem die Gräber von prominenten Schriftstellern, Komponisten und Sängerinnen aufzusuchen. Der Tod verwischt den Unterschied zwischen Prominenten und Unbekannten, aber auch zwischen Toten, die noch einen Namen haben, und Toten, deren Name auf der Grabplatte verwittert ist.

Wer länger auf den Wegen des Friedhofs an den Gräbern entlanggeht, der ist von der Menge der Grabstätten überwältigt. Ohnedies reicht weder ein Nachmittag noch ein ganzer Tag aus, um wenigstens alle Wege einmal zu begehen. Irgendwann erlischt auch das Bedürfnis, vor allem die Gräber von prominenten Schriftstellern, Komponisten und Sängerinnen aufzusuchen. Der Tod verwischt den Unterschied zwischen Prominenten und Unbekannten, aber auch zwischen Toten, die noch einen Namen haben, und Toten, deren Name auf der Grabplatte verwittert ist.

Und bei den Gräbern derjenigen, die an keinen Gott glaubten, bleibt beim Betrachten der Denkmäler, Grabplatten und Urnenhäuser ohne religiöse Symbole wenigstens die Sehnsucht, es möge mit dem Tod dieses Menschen nicht sein Bewenden haben. Selbstverständlich finden sich neben den christlichen Symbolen der Auferstehung auch die Zeichen anderer Religionen, die auf ein Weiterleben nach dem Tod zielen. Für denjenigen, der sich keiner religiösen Antwort gewiss ist, bleibt der Tod – mitten im gedankenlosen Leben der Metropole – eine Frage, der er sich stellen muss.

Und bei den Gräbern derjenigen, die an keinen Gott glaubten, bleibt beim Betrachten der Denkmäler, Grabplatten und Urnenhäuser ohne religiöse Symbole wenigstens die Sehnsucht, es möge mit dem Tod dieses Menschen nicht sein Bewenden haben. Selbstverständlich finden sich neben den christlichen Symbolen der Auferstehung auch die Zeichen anderer Religionen, die auf ein Weiterleben nach dem Tod zielen. Für denjenigen, der sich keiner religiösen Antwort gewiss ist, bleibt der Tod – mitten im gedankenlosen Leben der Metropole – eine Frage, der er sich stellen muss.

17. La Défense

Auf die Totenstadt folgt die Bürostadt. Paris besteht ja nicht nur aus dem Zentrum. Vom Tour Montparnasse aus kann man die Banlieues jenseits des Périphérique sehen. Auf der Aussichtsplattform des Arc de Triomphe oder der Fondation Louis Vuitton fällt vor allem die Büro- und Einkaufsstadt La Défense ins Auge. Und nein, La Défense fällt nicht ins Auge, sondern es drängt sich auf. Man erreicht die Bürostadt mit der gelben Métrolinie 1. Wer dann mit der Rolltreppe nach oben fährt, der wird, wenn er die Plaza sieht, mit Sicherheit erst einmal jede Paris-Illusion verlieren. Gebaut wurde La Défense aus einem ähnlichen Motiv wie die gerade beschriebene Philharmonie. Das städtebauliche Gedränge im Zentrum sollte aufgelöst und wichtige Gebäude sollten in die Peripherie verlagert werden. Es besteht eine Korrespondenz zwischen dem Arc de Triomphe und der Grande Arche in La Défense: ein ähnlicher Bogen, aber viel moderner, ohne Stuck und Schnörkel. Die Freifläche zwischen Bürohochhäusern ist zubetoniert und asphaltiert. Man denkt an die Bausünden in den Fußgängerzonen mittelgroßer deutscher Städte in den sechziger und siebziger Jahren. Die Kombination von Supermärkten, Einkaufszentren, Bürogebäuden, Imbissständen, Schnellrestaurants, Métrostationen und Bushaltestellen ergibt aber noch keine Stadt, die von einem Zusammengehörigkeitsgefühl geprägt wäre.

Auf die Totenstadt folgt die Bürostadt. Paris besteht ja nicht nur aus dem Zentrum. Vom Tour Montparnasse aus kann man die Banlieues jenseits des Périphérique sehen. Auf der Aussichtsplattform des Arc de Triomphe oder der Fondation Louis Vuitton fällt vor allem die Büro- und Einkaufsstadt La Défense ins Auge. Und nein, La Défense fällt nicht ins Auge, sondern es drängt sich auf. Man erreicht die Bürostadt mit der gelben Métrolinie 1. Wer dann mit der Rolltreppe nach oben fährt, der wird, wenn er die Plaza sieht, mit Sicherheit erst einmal jede Paris-Illusion verlieren. Gebaut wurde La Défense aus einem ähnlichen Motiv wie die gerade beschriebene Philharmonie. Das städtebauliche Gedränge im Zentrum sollte aufgelöst und wichtige Gebäude sollten in die Peripherie verlagert werden. Es besteht eine Korrespondenz zwischen dem Arc de Triomphe und der Grande Arche in La Défense: ein ähnlicher Bogen, aber viel moderner, ohne Stuck und Schnörkel. Die Freifläche zwischen Bürohochhäusern ist zubetoniert und asphaltiert. Man denkt an die Bausünden in den Fußgängerzonen mittelgroßer deutscher Städte in den sechziger und siebziger Jahren. Die Kombination von Supermärkten, Einkaufszentren, Bürogebäuden, Imbissständen, Schnellrestaurants, Métrostationen und Bushaltestellen ergibt aber noch keine Stadt, die von einem Zusammengehörigkeitsgefühl geprägt wäre.

Wer mit dem Aufzug auf die Aussichtsplattform der Grande Arche fährt, tut dies in einer Glaskabine außerhalb des Gebäudes. Ich weiß, ich hatte mich schon über den innenliegenden Aufzug am Tour Montparnasse beschwert, im Außenaufzug an der Grande Arche wurde mir schwindelig, und ich war froh, als wir den Querriegel des Bogens erreichen. Die Plattform im Freien hatte etwas Trostloses. Die Buden eines Weihnachtsmarktes wurden gerade abgebaut, außer mir schauten sich höchstens drei oder vier andere Personen das Panorama an, besonders den Blick zurück nach Osten, auf den Eiffelturm und den Arc de Triomphe. Der Soziologe Marc Augé hat von den gesichtslosen „Nicht-Orten“[9] gesprochen: La Défense erscheint als ein Nicht-Ort in Potenz, als Anballung von Nicht-Orten. Niemand kann sich wünschen, sich länger hier aufzuhalten. Nicht umsonst sprach Augé im Untertitel der deutschen Erstausgabe von einer „Ethnologie der Einsamkeit“, lange bevor Kommunikation durch isolierenden Gebrauch des Handys, des Tablets und des Laptop gestaltet wurde. Käufer, Konsumenten und Angestellte müssen nicht unbedingt miteinander reden.

Wer mit dem Aufzug auf die Aussichtsplattform der Grande Arche fährt, tut dies in einer Glaskabine außerhalb des Gebäudes. Ich weiß, ich hatte mich schon über den innenliegenden Aufzug am Tour Montparnasse beschwert, im Außenaufzug an der Grande Arche wurde mir schwindelig, und ich war froh, als wir den Querriegel des Bogens erreichen. Die Plattform im Freien hatte etwas Trostloses. Die Buden eines Weihnachtsmarktes wurden gerade abgebaut, außer mir schauten sich höchstens drei oder vier andere Personen das Panorama an, besonders den Blick zurück nach Osten, auf den Eiffelturm und den Arc de Triomphe. Der Soziologe Marc Augé hat von den gesichtslosen „Nicht-Orten“[9] gesprochen: La Défense erscheint als ein Nicht-Ort in Potenz, als Anballung von Nicht-Orten. Niemand kann sich wünschen, sich länger hier aufzuhalten. Nicht umsonst sprach Augé im Untertitel der deutschen Erstausgabe von einer „Ethnologie der Einsamkeit“, lange bevor Kommunikation durch isolierenden Gebrauch des Handys, des Tablets und des Laptop gestaltet wurde. Käufer, Konsumenten und Angestellte müssen nicht unbedingt miteinander reden.

Der Anblick der Fußgängerzone von La Défense verleitet dazu, über das nachzudenken, wie die Franzosen selbst ihre Gesellschaft, ihre Städte und besonders Paris sehen. Nicht umsonst war der ‚Erfinder‘ der Milieu-Soziologie und der Habitustheorie ein Franzose, wenn auch mit Wurzeln in der französischen Kolonie Algerien. Pierre Bourdieu untersuchte sein Leben lang die ‚feinen Unterschiede‘, mit denen sich französische Milieus voneinander abgrenzen und unter denen er selbst litt. Bourdieu endete kurz vor seinem Tod bei der Beschreibung des „Elends der Welt“[10], das einfach die Schicksale von Menschen beschrieb und nicht mehr in eine soziologische Theorie auflöste.

Der Anblick der Fußgängerzone von La Défense verleitet dazu, über das nachzudenken, wie die Franzosen selbst ihre Gesellschaft, ihre Städte und besonders Paris sehen. Nicht umsonst war der ‚Erfinder‘ der Milieu-Soziologie und der Habitustheorie ein Franzose, wenn auch mit Wurzeln in der französischen Kolonie Algerien. Pierre Bourdieu untersuchte sein Leben lang die ‚feinen Unterschiede‘, mit denen sich französische Milieus voneinander abgrenzen und unter denen er selbst litt. Bourdieu endete kurz vor seinem Tod bei der Beschreibung des „Elends der Welt“[10], das einfach die Schicksale von Menschen beschrieb und nicht mehr in eine soziologische Theorie auflöste.

18. Flaneur und Tourist

Touristen und Flaneure sind gegenüber solchen Milieuverschiebungen blind; so tief reichen Blicke und Beobachtungen nicht, dass sie ohne gründliche Kenntnis von Sprache und sozialen Gepflogenheiten solche kleinen Details sozialer Unterschiede aufspüren könnten. Vielleicht wollen sie die Touristen auch gar nicht wissen. Von der Unterscheidung zwischen Tourist und Flaneur war schon die Rede[11]. Für Touristen besteht eine Stadt aus der sichtbaren Kulisse und begrenzter Zeit. Das genügt nur für einen oberflächlichen Blick. Der Blick des Flaneurs geht weiter in die Tiefe der sozialen, kulturellen, historischen Dimension einer Stadt, aber in der Regel wird auch seine Zeit begrenzt sein. Deswegen ist der Blick des Flaneurs in dieser Hinsicht nicht nachhaltig, sondern punktuell.

Touristen und Flaneure sind gegenüber solchen Milieuverschiebungen blind; so tief reichen Blicke und Beobachtungen nicht, dass sie ohne gründliche Kenntnis von Sprache und sozialen Gepflogenheiten solche kleinen Details sozialer Unterschiede aufspüren könnten. Vielleicht wollen sie die Touristen auch gar nicht wissen. Von der Unterscheidung zwischen Tourist und Flaneur war schon die Rede[11]. Für Touristen besteht eine Stadt aus der sichtbaren Kulisse und begrenzter Zeit. Das genügt nur für einen oberflächlichen Blick. Der Blick des Flaneurs geht weiter in die Tiefe der sozialen, kulturellen, historischen Dimension einer Stadt, aber in der Regel wird auch seine Zeit begrenzt sein. Deswegen ist der Blick des Flaneurs in dieser Hinsicht nicht nachhaltig, sondern punktuell.

Ich will diese Unterscheidung nun so weiterführen, dass ich sie auf die Erfahrung der Großstadt anwende, zumal einer konzentrierten, komplexen Metropole wie Paris. Was intendiert ist, wird schnell deutlich, wenn man die Erfahrung und Wahrnehmung einer Großstadt mit anderen Erfahrungen und Wahrnehmungen vergleicht, mit der Erfahrung von Natur, von Landschaft, von idyllischen Dörfern.

Insofern sind der Flaneur und der Tourist mit dem Wanderer zu vergleichen. Glaubt man den Analysen von Geert Mak[12], der so eindrucksvoll über die Veränderungen friesischer Dörfer in der Moderne geschrieben hat, so sind dörfliche Welten durch ihre Überschaubarkeit und Begrenztheit gekennzeichnet. Der Wanderer hat im kleinen Dorf schnell alles gesehen, was allerdings auch täuschen kann. Auch der begrenzte und befristete Blick auf das kleine Dorf kann durch Oberflächlichkeit charakterisiert sein. Was die Großstadterfahrung, gerade im Fall von Paris (oder anderen Metropolen wie London oder New York) von der Dorferfahrung unterscheidet, ist die Überfülle der Möglichkeiten, Beobachtungen und Wahrnehmungen zu machen. Der Tourist kann nicht alle Sehenswürdigkeiten besichtigen, und schon der Ausdruck Sehenswürdigkeit suggeriert, dass hier jemand eine Auswahl dessen getroffen hat, was in einer Stadt besichtigt werden könnte. Der Flaneur muss angesichts der überfordernden Fülle dessen, was er zufällig sehen könnte, eine Auswahl treffen.

Es unterscheidet den Touristen und den Flaneur von Großstadtbewohnern, dass die ersten beiden nicht dauerhaft mit der Überfülle von Eindrücken und Erfahrungen konfrontiert werden. Sie stehen nicht vor der Notwendigkeit, Strategien zu entwickeln, um sich vor dieser Überfülle zu schützen. Der Schriftsteller Tadeusz Dabrowski hat das am Beispiel von U-Bahn-Passagieren und Cafébesuchern in New York gezeigt[13], wie sich Menschen durch Kopfhörer, Earphones, leere, abwesende Blicke, Daddeln auf dem Smartphone-Bildschirm davor schützen, mit den anderen Menschen um sie herum, die für sie immer Fremde bleiben werden, auch nur in die kleinste Kommunikation hineinzugelangen. Anders als im Dorf, wo jeder jeden kennt, kennt in der Metropole niemand niemanden. Dieser Zustand der bewussten Kommunikationslosigkeit kann jedoch im Bedarfsfall auch sehr schnell abgeschaltet oder aufgehoben werden.

Es unterscheidet den Touristen und den Flaneur von Großstadtbewohnern, dass die ersten beiden nicht dauerhaft mit der Überfülle von Eindrücken und Erfahrungen konfrontiert werden. Sie stehen nicht vor der Notwendigkeit, Strategien zu entwickeln, um sich vor dieser Überfülle zu schützen. Der Schriftsteller Tadeusz Dabrowski hat das am Beispiel von U-Bahn-Passagieren und Cafébesuchern in New York gezeigt[13], wie sich Menschen durch Kopfhörer, Earphones, leere, abwesende Blicke, Daddeln auf dem Smartphone-Bildschirm davor schützen, mit den anderen Menschen um sie herum, die für sie immer Fremde bleiben werden, auch nur in die kleinste Kommunikation hineinzugelangen. Anders als im Dorf, wo jeder jeden kennt, kennt in der Metropole niemand niemanden. Dieser Zustand der bewussten Kommunikationslosigkeit kann jedoch im Bedarfsfall auch sehr schnell abgeschaltet oder aufgehoben werden.

Der Flaneur geht an bestimmten Orten in der Stadt und zu bestimmten Zeitpunkten so vor, dass er die Aufmerksamkeit auf einen Menschen, auf einen Ort oder auf eine Stimmung richtet. Der Leerlaufzustand der Gleichgültigkeit ist dann aufgehoben. „Der Flaneur – ein Nomade“, schreibt Bernd Noack und fährt fort: „Er geht schlendernd und wachen Blicks durch die Straßen; er hat zwar nicht die Langsamkeit einer Schildkröte, mit der das Tempo der Flaneure einmal verglichen wurde, aber dafür die Zeit und Erregbarkeit für Unbekanntes. Hintergedanken in Hinterhöfen. Und er findet dabei auch das Widerständige, das Aufbegehren. Die Fragen, die den Flaneur umtreiben, sind aktuell und existenziell.“[14]

Der Flaneur geht an bestimmten Orten in der Stadt und zu bestimmten Zeitpunkten so vor, dass er die Aufmerksamkeit auf einen Menschen, auf einen Ort oder auf eine Stimmung richtet. Der Leerlaufzustand der Gleichgültigkeit ist dann aufgehoben. „Der Flaneur – ein Nomade“, schreibt Bernd Noack und fährt fort: „Er geht schlendernd und wachen Blicks durch die Straßen; er hat zwar nicht die Langsamkeit einer Schildkröte, mit der das Tempo der Flaneure einmal verglichen wurde, aber dafür die Zeit und Erregbarkeit für Unbekanntes. Hintergedanken in Hinterhöfen. Und er findet dabei auch das Widerständige, das Aufbegehren. Die Fragen, die den Flaneur umtreiben, sind aktuell und existenziell.“[14]

Ähnlich wie der Radprofi am Berg blitzschnell den Spurt anzieht, steigert der Flaneur am Interessanten seine Aufmerksamkeit und richtet sie auf ein bestimmtes – wie auch immer geartetes – urbanes Phänomen. Und wie kein Radprofi die ganze Zeit spurten kann, sondern sich gelegentlich im Windschatten seiner Mitfahrer aufhalten wird, so ist Aufmerksamkeit ein knappes Gut, mit dem Flaneur sorgfältig umgeht.

Der Flaneur geht nicht in einer Haltung der Aufmerksamkeit und in einer Vielzahl von Beobachtungen auf. Der Kulturwissenschaftler Karl Heinz Stierle hat am Beispiel der Stadt Paris herausgearbeitet, dass Schriftsteller als Flaneure ihre Beobachtungen zu Deutungen verdichten. Die Straßen, Häuser, Sehenswürdigkeiten und Passanten in der Stadt werden zu Zeichen, die gedeutet und interpretiert werden. Das Chaos und die Unübersichtlichkeit der Stadt verdichteten sich nach einer bestimmten Zeit doch zu einem genau bestimmten Bild von der Stadt. Beobachtungen und Deutungen gerinnen zuerst zu Zeichen und dann zu einem Mythos: „[N]ur wenige Städte haben einen eigenen gestaltungsmächtigen Stadtmythos hervorgebracht. Unter ihnen steht Paris an erster Stelle. Die große Stadt ist eine hoch verdichtete Zeichenwelt. (…) In der Stadt verwandelt sich der physische in einen symbolischen Raum, in dem prinzipiell das Abwesende das Anwesende dominiert. (…) Als eine Semiosphäre weist die Stadt immer schon über sich hinaus.“[15] Stierle zeigt nun in luziden Analysen, wie sich Schriftsteller wie Baudelaire und Proust und bildende Künstler wie Alberto Giacometti oder Karikaturisten wie Sempé diesen Stadtraum als Mythos deutend angeeignet haben. Und es braucht eigentlich gar nicht den Hinweis auf die religiöse Dimension, wenn Stierle schon im Begriff des Symbols eine Übermacht des Abwesenden, also des Nicht-Sichtbaren erkennt.

Der Flaneur geht nicht in einer Haltung der Aufmerksamkeit und in einer Vielzahl von Beobachtungen auf. Der Kulturwissenschaftler Karl Heinz Stierle hat am Beispiel der Stadt Paris herausgearbeitet, dass Schriftsteller als Flaneure ihre Beobachtungen zu Deutungen verdichten. Die Straßen, Häuser, Sehenswürdigkeiten und Passanten in der Stadt werden zu Zeichen, die gedeutet und interpretiert werden. Das Chaos und die Unübersichtlichkeit der Stadt verdichteten sich nach einer bestimmten Zeit doch zu einem genau bestimmten Bild von der Stadt. Beobachtungen und Deutungen gerinnen zuerst zu Zeichen und dann zu einem Mythos: „[N]ur wenige Städte haben einen eigenen gestaltungsmächtigen Stadtmythos hervorgebracht. Unter ihnen steht Paris an erster Stelle. Die große Stadt ist eine hoch verdichtete Zeichenwelt. (…) In der Stadt verwandelt sich der physische in einen symbolischen Raum, in dem prinzipiell das Abwesende das Anwesende dominiert. (…) Als eine Semiosphäre weist die Stadt immer schon über sich hinaus.“[15] Stierle zeigt nun in luziden Analysen, wie sich Schriftsteller wie Baudelaire und Proust und bildende Künstler wie Alberto Giacometti oder Karikaturisten wie Sempé diesen Stadtraum als Mythos deutend angeeignet haben. Und es braucht eigentlich gar nicht den Hinweis auf die religiöse Dimension, wenn Stierle schon im Begriff des Symbols eine Übermacht des Abwesenden, also des Nicht-Sichtbaren erkennt.

19. Saint-Germain-des-Prés

In Stierles Sicht ist der Flaneur ein Intellektueller, denn die Erfahrungen seiner Spaziergänge, Promenaden verarbeitet er durch Reflexion, Deutung und Interpretation. Für das Intellektuelle steht in Paris neben dem Universitätsviertel, dem Quartier Latin, insbesondere Saint-Germain-des-Prés, auf dem linken Seine-Ufer, der rive gauche. Saint-Germain-des-Prés ist der Name sowohl einer alten Abteikirche als auch eines Stadtviertels wie auch einer Atmosphäre intellektuellen Aufbruchs, der das Paris der fünfziger Jahre kennzeichnete. Wenn dieser Aufbruch einen Ort hatte, dann waren es die Cafés, Redaktionsräume, Verlagsbüros, die in diesem Viertel ihren Standort hatten und haben. An den Bistrotischen des „Deux Magots“ und des „Flore“ saßen Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir mit ihren Freunden und diskutierten, wenn sie nicht gerade zerstritten waren, ihre existentialistischen Thesen mit Albert Camus oder Maurice Merleau-Ponty bei einem Glas Wein, bei unzähligen Gauloises und zum Klang der Jazzmusik, die der amerikanische Trompeter Miles Davis spielte. Der Aufbruch der Intellektuellen nach dem Krieg ist selbst zum Mythos geworden, über den die Beteiligten selbst und viele Kulturhistoriker und Journalisten geschrieben haben[16]. Abseits von diesen philosophischen Debatten gilt, dass auch Künstler und Künstlergruppen zu solchen intellektuellen Gesprächsrunden zusammenfanden und sich so in ihren jeweiligen Werken gegenseitig inspirierten.[17]

Die beiden genannten Cafés kann man heute noch besuchen, aber sie repräsentieren nicht die gegenwärtigen intellektuellen Debatten, sondern nur noch die nostalgische Erinnerung an die intellektuelle Atmosphäre der fünfziger und sechziger Jahre. Die intellektuellen Debatten, die damit verbundenen Habitusformen, haben im heute aktuellen Stadtbild keinen sichtbaren Niederschlag mehr. In dieser Hinsicht haben Architekten, Museumskuratoren und Maler mit ihren manifesten Werken einen Vorteil vor Schriftstellern und Journalisten.

Mich hat stets gewundert, dass Sartre und Beauvoir (und andere ihrer intellektuellen Freunde auch) die meiste Zeit ihrer Pariser Jahre keine eigene Wohnung besaßen, sondern in Hotelzimmern lebten. Das Hotelzimmer diente zum Schlafen, im Café organisierten sie ihre Arbeit und pflegten ihr soziales Leben. Das Café war ihr zweiter und dritter Ort (Ray Oldenburg) in der Trias von Wohnen – Arbeit - Kommunikation, innerhalb derer sich ihr Leben abspielte. Die existentialistischen Intellektuellen inszenierten sich als heimatlos und ortlos, so sehr ihre Bewegung später mit der Stadt Paris assoziiert wurde. Ihnen genügte das offene, öffentliche Café als Ort der Debatte. Sie zogen sich nicht wie Mönche zum Schreiben in die Einsamkeit zurück, sondern arbeiteten auch im Café, stets bereit, sich in eine Diskussion hineinziehen zu lassen. Damit drückt sich eine implizite Verachtung für die gesetzte und behäbige bürgerliche Lebensweise aus, und sie rückt den Intellektuellen in die Nähe des obdachlosen Clochards. In diesem Moment der Kommunikation treffen sich der Typus des existentialistischen Intellektuellen und des Flaneurs: Ich bin überzeugt, man darf auch den Flaneur nicht als einsamen Wanderer durch die Straßen betrachten. Denn zu seinen Zielen wird es stets gehören, die eigenen Beobachtungen und Deutungen öffentlich zu machen, sie mit anderen zu teilen und zu diskutieren.

Mich hat stets gewundert, dass Sartre und Beauvoir (und andere ihrer intellektuellen Freunde auch) die meiste Zeit ihrer Pariser Jahre keine eigene Wohnung besaßen, sondern in Hotelzimmern lebten. Das Hotelzimmer diente zum Schlafen, im Café organisierten sie ihre Arbeit und pflegten ihr soziales Leben. Das Café war ihr zweiter und dritter Ort (Ray Oldenburg) in der Trias von Wohnen – Arbeit - Kommunikation, innerhalb derer sich ihr Leben abspielte. Die existentialistischen Intellektuellen inszenierten sich als heimatlos und ortlos, so sehr ihre Bewegung später mit der Stadt Paris assoziiert wurde. Ihnen genügte das offene, öffentliche Café als Ort der Debatte. Sie zogen sich nicht wie Mönche zum Schreiben in die Einsamkeit zurück, sondern arbeiteten auch im Café, stets bereit, sich in eine Diskussion hineinziehen zu lassen. Damit drückt sich eine implizite Verachtung für die gesetzte und behäbige bürgerliche Lebensweise aus, und sie rückt den Intellektuellen in die Nähe des obdachlosen Clochards. In diesem Moment der Kommunikation treffen sich der Typus des existentialistischen Intellektuellen und des Flaneurs: Ich bin überzeugt, man darf auch den Flaneur nicht als einsamen Wanderer durch die Straßen betrachten. Denn zu seinen Zielen wird es stets gehören, die eigenen Beobachtungen und Deutungen öffentlich zu machen, sie mit anderen zu teilen und zu diskutieren.

Das von Sarah Bakewell so genannte „Café der Existenzialisten“ gehört als Kulturform der Vergangenheit an. Zwar existieren noch die berühmten Cafés in diesem Stadtviertel, aber schon die Preise zielen auf Touristen, nicht mehr auf mittellose Intellektuelle, die ihren täglichen Espresso anschreiben lassen müssen. Die Kulturform des Debatten-Cafés war an bestimmte Voraussetzungen und gleichzeitige Entwicklungen gebunden: Kulturzeitschriften wie „Les Temps modernes“, eine bestimmte polarisierende parteipolitische Konstellation unter Beteiligung von Kommunisten und Sozialisten, der Wunsch nach Rebellion, die Kritik des wohlgenährten bürgerlichen Lebens. All diese Voraussetzungen sind weggefallen, und an ihre Stelle sind Hass-Mails in den sozialen Medien, Fernseh-Talkshows und der Niedergang der Buch- und Lesekultur[18] getreten, die allerdings in Frankreich Nischen gefunden hat, um zu überleben. Der Niedergang betrifft allerdings trotzdem nicht nur den längst aus der Mode geratenen Existentialismus, er betrifft das Intellektuelle an sich, und damit eine bestimmte Debatten-, Text- und Lesekultur sowie einen bestimmten Modus der Öffentlichkeit – wie das Café, den Vortrag im Auditorium maximum, das Seminar (von Lacan, Foucault, Barthes), die Buchhandlung.

Wer also durch Saint-Germain-de-Prés geht, der sieht nicht mehr viel von dem, wofür es einmal stand. Und es überkommen den Spaziergänger nostalgische Gefühle, die sich in diesem Fall leider nicht durch einen denkmalschützenden Historismus lösen lassen, weil sie ein Gegenwartsproblem berühren, für das eine eigene Lösung gefunden werden muss. Darüber ist aber jetzt nicht nachzudenken. Das Thema des Niedergangs intellektueller Kultur, auch in den Kirchen, würde einen eigenen Essay verdienen.[19]

20. Hôtel de Cluny

Ich wende mich zunächst einem verzweifelnden Intellektuellen zu, der schon im Paris der Jahrhundertwende, zum 20.Jahrhundert wohlgemerkt, seinen Ort im Chaos der Großstadt sucht. Einen dieser Ort fand er im Quartier Latin. Wenn man das Musée national du Moyen Âge besichtigt hat und danach das Hôtel de Cluny verlässt, meint man, sich in einer fremden unverständlichen Welt wieder zu finden, obwohl das Quartier Latin bestimmt nicht zu den Stadtvierteln gehört, in denen der Bär des Modernen tobt. Das in die Jahre gekommene Gebäude wird gerade renoviert. Das Museum führt zurück in das französische Mittelalter, in die Zeit von gotischen Bauhütten und Zisterziensern, zu den Steinmetzen, Glas- und Kunsthandwerkern vor der Neuzeit. Das Hôtel de Cluny gehört zu den Museen, die auch im Sommer nicht überlaufen sind und vor denen sich keine Schlangen bilden.

Ich wende mich zunächst einem verzweifelnden Intellektuellen zu, der schon im Paris der Jahrhundertwende, zum 20.Jahrhundert wohlgemerkt, seinen Ort im Chaos der Großstadt sucht. Einen dieser Ort fand er im Quartier Latin. Wenn man das Musée national du Moyen Âge besichtigt hat und danach das Hôtel de Cluny verlässt, meint man, sich in einer fremden unverständlichen Welt wieder zu finden, obwohl das Quartier Latin bestimmt nicht zu den Stadtvierteln gehört, in denen der Bär des Modernen tobt. Das in die Jahre gekommene Gebäude wird gerade renoviert. Das Museum führt zurück in das französische Mittelalter, in die Zeit von gotischen Bauhütten und Zisterziensern, zu den Steinmetzen, Glas- und Kunsthandwerkern vor der Neuzeit. Das Hôtel de Cluny gehört zu den Museen, die auch im Sommer nicht überlaufen sind und vor denen sich keine Schlangen bilden.

Das heißt aber nicht, dass das Museum keine Schätze birgt, herausragend die sechs Teppiche mit der „Dame mit dem Einhorn“[20]. Ursprung und Entstehung sind bis heute geheimnisvoll. Die sechs Kunstwerke sind den Sinnen der Wahrnehmung gewidmet: Geschmack, Gehör, Gesicht, Geruch, Gefühl. Der sechste Teppich ist mit dem Titel „Â Mon seul désir“ überschrieben. Stets ruht eine junge Frau auf einer kleinen Insel, der Rasen mit Blumen übersät. Zu ihrer rechten und linken Seite stehen Fabeltiere, Bäume, Fahnen und Standarten. Hunde, Affen und Kaninchen bevölkern jeweils den Rasen, aber auch den rostroten Hintergrund. In jedem Bild gehört das mythische Einhorn zu den unverzichtbaren Begleitern der jungen Dame. Dieses mittelalterliche Einhorn, das heute zu einem Element der Pop- und Instagramkultur geworden ist, entzieht sich beharrlich einer prägnanten, eindeutigen Interpretation.

Das heißt aber nicht, dass das Museum keine Schätze birgt, herausragend die sechs Teppiche mit der „Dame mit dem Einhorn“[20]. Ursprung und Entstehung sind bis heute geheimnisvoll. Die sechs Kunstwerke sind den Sinnen der Wahrnehmung gewidmet: Geschmack, Gehör, Gesicht, Geruch, Gefühl. Der sechste Teppich ist mit dem Titel „Â Mon seul désir“ überschrieben. Stets ruht eine junge Frau auf einer kleinen Insel, der Rasen mit Blumen übersät. Zu ihrer rechten und linken Seite stehen Fabeltiere, Bäume, Fahnen und Standarten. Hunde, Affen und Kaninchen bevölkern jeweils den Rasen, aber auch den rostroten Hintergrund. In jedem Bild gehört das mythische Einhorn zu den unverzichtbaren Begleitern der jungen Dame. Dieses mittelalterliche Einhorn, das heute zu einem Element der Pop- und Instagramkultur geworden ist, entzieht sich beharrlich einer prägnanten, eindeutigen Interpretation.

Zu seiner Bekanntheit hat beigetragen, dass der Dichter Rainer Maria Rilke in seinem Tagebuchroman „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“[21] über diese Wandteppiche geschrieben hat. Er bezeichnet sie als Kunstwerke, die „alles preisen und nichts preisgeben“. Staunen vermischt sich mit Anerkennung, und das Deuten der Werke sinkt nicht zu einer simplen Erklärung herunter. Rilkes Roman ist kein Paris-Reiseführer, sondern eine Meditation über Wahrnehmung. Bis auf die Beschreibung von Museumsbesuchen, Spaziergängen und Pariser Alltagsszenen enthält er keine ‚äußeren‘ Handlungen, sondern der Tagebuch schreibende Malte Laurids Brigge beschäftigt sich mit seiner inneren, psychologischen Welt. Insofern verbindet sich die Meditation über Wahrnehmung des Pariser Lebens mit Gedanken über die Familie, über die eigene Herkunft und die prägende Kraft, die Familie und Kindheit auf den schreibenden und reflektierenden Autor hatten.

Die Paris-Erfahrung wird dabei zum Katalysator der Reflexion: „Ich bin in Paris, die es hören, freuen sich, die meisten beneiden mich. Sie haben recht. Es ist eine große Stadt, groß, voll merkwürdiger Versuchungen. Was mich betrifft, ich muss zugeben, dass ich ihnen in gewisser Beziehung erlegen bin. Ich glaube, es lässt sich nicht anders sagen. Ich bin diesen Versuchungen erlegen, und das hat gewisse Veränderungen zur Folge gehabt, wenn nicht in meinem Charakter, so doch in meiner Weltanschauung, jedenfalls in meinem Leben. Eine vollkommen andere Auffassung aller Dinge hat sich unter diesen Einflüssen in mir herangebildet, und es sind gewisse Unterschiede da, die mich von den Menschen mehr als alles Bisherige abtrennen. Eine veränderte Welt. Ein neues Leben voll neuer Bedeutungen. Ich habe es augenblicklich etwas schwer, weil alles zu neu ist. Ich bin Anfänger in meinen eigenen Verhältnissen.“[22]

Die Reflexionen von Brigge kreisen bei Rilke auch um die Religion, deren Einheit er mit der Entwicklung der modernen Massenkultur, die er in den Pariser Straßen und Krankenhäusern beobachtet, in einem Zerfallsprozess begriffen sieht. „Ist es möglich, dass es Leute giebt, welche ‚Gott‘ sagen und meinen, das wäre etwas Gemeinsames?“[23] Rilke verbindet diese religiöse Melancholie später im Roman mit einer neuen Deutung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn, aber diese Spur soll hier nicht weiter verfolgt werden. Wie die Flaneure, mit denen sich Karlheinz Stierle beschäftigt hat, gehört Rilke zu den Intellektuellen, die aus ihrer Paris-Erfahrung innere Konsequenzen ziehen. Und Rilke hat nicht nur Beobachtungen und Beschreibungen notiert, sondern in der Figur des Malte ein alter ego geschaffen, das im Ausgang von wenigen äußeren Beobachtungen (Spaziergänge, Museums- und Krankenhausbesuche) die Stadt im Spiegel der Veränderungen des eigenen Bewusstseins zu beschreiben sucht. Die äußere Beobachtung der Wirklichkeit tritt gegenüber der Veränderung des Inneren in den Hintergrund. Dieses intellektuelle Programm einer Wendung des Flanierens ins Innere besitzt seine eigene Radikalität - und seine eigenen Gefahren.

Nicht umsonst besucht Rilkes Malte ausgerechnet das Hôtel de Cluny und greift sich die Tapisserien der Dame mit dem Einhorn heraus. Denn letztere verschließt sich einer plumpen Deutung, es bleibt stets der Rest eines Geheimnisses. Und Rilkes Tagebuchschreiber muss feststellen, dass sich auch das durch die Paris-Erfahrung angeregte und nervös gewordene eigene Innere plumpen Deutungen entzieht und sein psychologisches Geheimnis bewahrt.

21. Palais de Tokyo

Eine Stadt braucht nicht nur Sehenswürdigkeiten und Museen, wo ausgestellt wird, was gesammelt wurde, sondern auch Museen, in denen ausgestellt wird, was im Moment an aktuellen Entwicklungen der künstlerischen und intellektuellen Szene favorisiert wird. Auch dafür gibt es in Paris mehr Beispiele als hier beschrieben werden können. Will man nicht auf das pompöse Grand Palais und das genauso pompöse Petit Palais, obwohl es das ‚petit‘ im Namen trägt, zurückgreifen, bietet sich als Beispiel dafür das Palais de Tokyo an, an der rive droite gelegen, entstanden aus den Anstrengungen für eine Weltausstellung in den dreißiger Jahren.

Das Ufer der Seine steigt dort steil an, und man hat vom Museum aus einen schönen Blick hinüber auf die rive gauche, den Eiffelturm, die Museen dort und die Gebäude, die die politischen Institutionen beherbergen. Die Ausstellungen wechseln von Quartal zu Quartal, die Räume sind groß, hoch und hell. An das Museum sind eine Buchhandlung und ein Restaurant angeschlossen. An bestimmte Orte, nicht nur in Paris, schließt sich die Zuversicht an, dort stets etwas Neues, Überraschendes und Unerwartetes zu sehen. Das Palais de Tokyo gehört unbedingt zu diesen Museen in Paris. Ich war nach meinen Besuchen nie enttäuscht. Und das muss nicht unbedingt theologisch gedeutet werden.

22. Institut du monde arabe

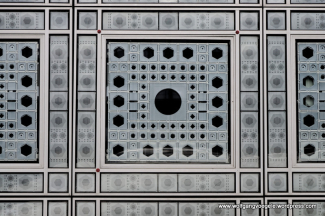

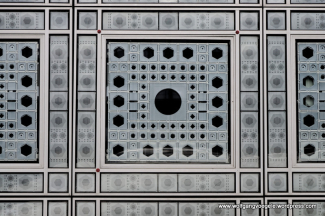

Am Jahrestag des Anschlags auf die Redaktion von Charlie Hebdo hing auch am Palais de Tokyo eines der „Je suis Charlie“– Plakate. Von einem Museum, das ich schon öfter besucht habe, komme ich zu einem Museum, das ich noch nie besucht habe, auch wenn es sich sicherlich lohnen würde. Das Institut du monde arabe, südlich der Ile de la cité auf der rive gauche gelegen, ist zugleich Museum und akademisches Forschungsinstitut. Das Gebäude gehört zu den frühen Arbeiten von Jean Nouvel, der in diesem Essay schon als Architekt der Philharmonie angesprochen wurde und als Architekt des Musée de Quai Branly[24] noch angesprochen werden wird. Die Südfassade ist über die ganze Seite mit einer Wand arabischer Arabesken überzogen, die beweglich sind und so gesteuert werden können, dass sie wie eine Sonnenblende wirken. Die Arabesken des Instituts wirken viel eleganter als die vogelähnlichen Arabesken der Philharmonie, die nicht verhindern können, dass das Gebäude in seiner silbrigen Wucht wie ein extraterrestrisches Raumschiff wirkt. Ähnlich wie Jean Nouvel hat auch der Architekt des Musée des civilisations de l´Europe et de la Méditerranée in Marseille mit Vor-Wänden gearbeitet, die aus Arabesken bestehen. Diese Vor-Wände wirken wie ein Netz, das über das gesamte Gebäude gelegt ist.[25]

Am Jahrestag des Anschlags auf die Redaktion von Charlie Hebdo hing auch am Palais de Tokyo eines der „Je suis Charlie“– Plakate. Von einem Museum, das ich schon öfter besucht habe, komme ich zu einem Museum, das ich noch nie besucht habe, auch wenn es sich sicherlich lohnen würde. Das Institut du monde arabe, südlich der Ile de la cité auf der rive gauche gelegen, ist zugleich Museum und akademisches Forschungsinstitut. Das Gebäude gehört zu den frühen Arbeiten von Jean Nouvel, der in diesem Essay schon als Architekt der Philharmonie angesprochen wurde und als Architekt des Musée de Quai Branly[24] noch angesprochen werden wird. Die Südfassade ist über die ganze Seite mit einer Wand arabischer Arabesken überzogen, die beweglich sind und so gesteuert werden können, dass sie wie eine Sonnenblende wirken. Die Arabesken des Instituts wirken viel eleganter als die vogelähnlichen Arabesken der Philharmonie, die nicht verhindern können, dass das Gebäude in seiner silbrigen Wucht wie ein extraterrestrisches Raumschiff wirkt. Ähnlich wie Jean Nouvel hat auch der Architekt des Musée des civilisations de l´Europe et de la Méditerranée in Marseille mit Vor-Wänden gearbeitet, die aus Arabesken bestehen. Diese Vor-Wände wirken wie ein Netz, das über das gesamte Gebäude gelegt ist.[25]

Das Institut soll dem Zweck dienen, den Dialog zwischen Frankreich und der arabischen Welt, zwischen Frankreich und dem Islam zu fördern. Demselben Zweck dient auch die Abteilung islamischer Kunst, die vor einigen Jahren im Louvre eingerichtet wurde. Im Nahen Osten verfolgte Frankreich immer schon andere, eigene Ziele als die übrigen europäischen Staaten. Die Franzosen führten eine lebhafte Debatte darüber, ob man es verbieten solle, in der Öffentlichkeit Kopftuch oder Burka zu tragen.

Das Institut soll dem Zweck dienen, den Dialog zwischen Frankreich und der arabischen Welt, zwischen Frankreich und dem Islam zu fördern. Demselben Zweck dient auch die Abteilung islamischer Kunst, die vor einigen Jahren im Louvre eingerichtet wurde. Im Nahen Osten verfolgte Frankreich immer schon andere, eigene Ziele als die übrigen europäischen Staaten. Die Franzosen führten eine lebhafte Debatte darüber, ob man es verbieten solle, in der Öffentlichkeit Kopftuch oder Burka zu tragen.

Die Anschläge auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo, auch die Anschläge später im Jahr auf das Fußballstadion und den Bataclan-Saal haben Frankreich und genauso die Stadt Paris tiefgreifend verändert. Überall sind die Plakate zu sehen, die Anweisungen für den Fall von Terroranschlägen geben. Auf den Bahnhöfen und vor den berühmteren Sehenswürdigkeiten patrouillieren kleine Gruppen von Soldaten in Kampfmontur. In den Tagen nach dem Charlie Hebdo Attentat, als die Täter noch nicht gefasst waren, befand sich die Stadt im Aufruhr. Ich war selbst erschrocken, als ich am Samstag nach dem Attentat in einem Restaurant in der Nähe des Musée d’Orsay eigentlich die Rechnung bezahlen wollte, aber stattdessen ins Hinterzimmer gebeten wurde, weil es an der Fensterscheibe, wo ich saß, zu gefährlich war. Draußen vor dem Fenster rasten Polizeifahrzeuge mit Blaulicht vorbei und bewaffnete Polizisten verfolgten Menschen, die man nicht sah. Nach einer halben Stunde schloss der Patron die Eingangstür wieder auf, und die Gäste durften das Hinterzimmer verlassen. Ich ging dann spazieren, wollte mit der Métro zurück zum Hotel fahren, aber die Métro hielt irgendwann an einer Station an und fuhr nicht mehr weiter. Alle Fahrgäste mussten aussteigen, und ich lief die restliche Strecke zu Fuß zum Hotel.

Am Tag des Charlie Hebdo-Attentats erschien Michel Houellebecqs Roman „Soumission“ (Unterwerfung)[26], ein Buch, in dem der Autor in einer Art realistischer Utopie Frankreich eine islamisch-arabische Zukunft vorhersagt, mit Universitäten, die von Saudi-Arabien gesponsort werden, mit einem muslimischen Staatspräsidenten, mit Bürgerkriegen, die von rechten identitären Bewegungen angezettelt werden. Der Protagonist, ein Romanist, zögert zunächst, er gönnt sich einen kleinen ‚Rückfall‘ in den Fundamentalismus, lebt in einem katholischen Kloster und lässt sich dann auf das Angebot des Universitätspräsidenten ein, eine Professur an der Sorbonne zu übernehmen, unter der Bedingung, dass er zum Islam übertritt. Für einen Theologen ist das Gespräch am spannendsten, das der muslimische Universitätspräsident mit dem Romanisten führt, um ihn zur Übernahme der Professur zu bewegen. Der Präsident argumentiert, der muslimische Gottesglaube mit seinem strikten Monotheismus sei viel rationaler und ‚einfacher‘ als die komplizierte und undurchsichtige christliche Trinitätslehre. Der Romanist findet das, trotz seiner Sympathie für Huysmans, für die katholische Eucharistie und für das christliche Abendmahl durchaus plausibel. Was ihn aber endgültig zum Übertritt bewegt, ist das verlockende Angebot muslimischer Polygamie.

Um auf das Institut du monde arabe zurückzukommen, es ist ein Museum und ein Ort der Lehre und Forschung, keine Moschee, kein Gegenpart zur Kathedrale Notre-Dame, die ganz in der Nähe stromabwärts liegt. Der französisch-muslimische Dialog ist von Abgründen und Widersprüchen geprägt. Er gehört zu dieser Stadt wie Notre Dame.

Man sollte erwähnen, dass es neben dem Institut für den Dialog mit der arabischen Welt im Stadtviertel Marais ein Museum gibt, Musée d’art et de l’histoire de Judaisme, das der französisch-jüdischen Geschichte gewidmet ist. In seinem Innenhof steht ein Denkmal für den Offizier Alfred Dreyfuss, dessen ungerechtfertigte Verurteilung wegen Spionage in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts eine Affäre auslöste, die das damalige politische und militärische Frankreich in seinen Grundlagen erschütterte.

23. Panthéon

Wer Paris als Tourist oder Flaneur entdecken will, der entdeckt auch die Spuren der Religionen in der Stadt. Man würde allerdings der französischen Religionskultur nicht gerecht, wenn man nicht auch eine besonders französische Form der Abwendung von Religion mit einbeziehen würde. Die laicité in Frankreich speist sich aus den anti-klerikalen Antrieben der Revolution, als man einen eigenen Kalender einführte und die Kathedrale von Chartres kurzerhand zu einem Tempel für ein höchstes Wesen umfunktionierte, und aus dem soziologischen Positivismus des 19.Jahrhunderts. Laicité steht für die Trennung von Kirche und Staat, für eine strikte Position in der erwähnten Kopftuchdebatte, steht für das Fehlen von Religionsunterricht in der Schule und auch für eine vereinfachte Form des Ehevertrags (PACS = Pacte civil de solidarité), die neben die standesamtliche Ehe im eigentlichen Sinn und vor allem auch neben die katholische Ehe tritt. Laicité findet ihren Ausdruck in Verfassungsbestimmungen, Gesetzen, aber auch in der Alltagskultur. Religiös gesehen, sind zwei Beobachtungen bemerkenswert. Zum einen hat es auch die Kultur der laicité nicht vermocht, das, was man die katholische Grundierung französischer Kultur nennen könnte zu beseitigen. Aus der laicité entwickelte sich nur die Kultur, über Religion in Politik und öffentlichem Raum nicht offen zu reden.

Zum anderen, das ist die zweite Beobachtung, hat die laicité selbst religiöse, besser zivilreligiöse Züge angenommen. Und nirgendwo zeigt sich das stärker als im Panthéon im Quartier Latin, das einmal eine Kirche war. Nun ist der Kuppelbau die zentrale Grablege berühmter Franzosen von Voltaire über Jean Jacques Rousseau bis zu Marie Curie, Jean Moulin und Jean Monnet. Die Frage, ob ein bekannter verstorbener Politiker, Wissenschaftler oder Schriftsteller im Pantheon bestattet werden soll, löst regelmäßig erregte Debatten aus. Es gehört zur laicité der Franzosen, dass der Kuppelbau die Verehrung der Götter (pan theon) ummünzt in einen zivilreligiösen Totenkult. Die transzendente Himmelsgemeinschaft der Götter wird zum Erinnerungsort für die berühmten Toten. Und wenn der vom französischen Historiker Pierre Nora geprägte Terminus „Erinnerungsort“ (lieu de mémoire)[27] irgendwo seinen Sinn macht, dann in diesem Gebäude.

Zum anderen, das ist die zweite Beobachtung, hat die laicité selbst religiöse, besser zivilreligiöse Züge angenommen. Und nirgendwo zeigt sich das stärker als im Panthéon im Quartier Latin, das einmal eine Kirche war. Nun ist der Kuppelbau die zentrale Grablege berühmter Franzosen von Voltaire über Jean Jacques Rousseau bis zu Marie Curie, Jean Moulin und Jean Monnet. Die Frage, ob ein bekannter verstorbener Politiker, Wissenschaftler oder Schriftsteller im Pantheon bestattet werden soll, löst regelmäßig erregte Debatten aus. Es gehört zur laicité der Franzosen, dass der Kuppelbau die Verehrung der Götter (pan theon) ummünzt in einen zivilreligiösen Totenkult. Die transzendente Himmelsgemeinschaft der Götter wird zum Erinnerungsort für die berühmten Toten. Und wenn der vom französischen Historiker Pierre Nora geprägte Terminus „Erinnerungsort“ (lieu de mémoire)[27] irgendwo seinen Sinn macht, dann in diesem Gebäude.

Die Aufnahme in das Panthéon begründet sich nicht wie in Saint-Denis durch die Zugehörigkeit zu einer Königsdynastie wie den Capetingern oder den Bourbonen, sondern durch Leistung und Erfolg auf den Gebieten der französischen Politik, der französischen Wissenschaft oder der französischen Literatur. Zivilreligiös daran erscheint mehreres: Das Konzept der Grablege ist offensichtlich eine christliches, es entstand aus der Verknüpfung von Christentum, Adel und Monarchie, und die Vorbilder sind das erwähnte Saint Denis oder der Speyerer Dom als Grablege der Salier oder das Kloster Lorch als Grablege der Staufer. Das Panthéon war ursprünglich eine Kirche, aber es ist keine Kirche mehr, und entsprechend wird der Totenkult nicht mehr verknüpft mit Auferstehungshoffnung, Reliquienverehrung, Heiligsprechungen (siehe Ludwig der Heilige). An die Stelle der Vorstellungen von Reich Gottes und universaler Kirche tritt die (französische) Nation als übergeordnete Einheit. Der liturgische Ernstfall ist nicht mehr der Gottesdienst, sondern die Parade und die Beerdigung bzw. die Überführung sterblicher Überreste einer Person in das Panthéon, was Parade und Totengedenken miteinander verknüpft. Die im Panthéon zusammen gelegten Gräber stiften keine christliche Hoffnung auf die Ewigkeit, sondern prägen diese um in eine säkulare Hoffnung auf Zukunft, die aber nichtsdestotrotz nach dem Muster christlicher Theologie, Liturgie und Rituale gebildet ist. Die laizistische französische Zivilreligion, wie sie sich im Panthéon symbolisch zeigt, und der französische Patriotismus, wie er seinen Ausdruck findet in den Feiern, Paraden und Feuerwerken zum Quatorze Juillet, im Bestehen auf der französischen Sprache (Académie francaise), in Marseillaise, Tricolore und anderem mehr, gehen bruchlos, wenn auch nicht ununterscheidbar, ineinander über. Der Universalismus des Christentums, der durchaus wahrgenommen wird, kann da als Störenfried erscheinen. Die Debatten darüber machen sich aktuell daran fest, ob die Kathedrale Notre Dame als Symbol des (katholischen) Christentums oder als Symbol Frankreichs (patrimoine) zu sehen ist.

Ein berühmter Franzose fehlt übrigens im Panthéon, er hat seine letzte Ruhestätte im Dôme des invalides gefunden: Napoleon Bonaparte.

24. Galeries Lafayette

Ich bin der Meinung, man sollte den Religionsbegriff nicht auspressen sollte wie eine Zitrone, um dann überall Religion zu entdecken. Aber nach dem zivilreligiösen Kuppelbau des Panthéon fällt es schwer, den Kuppelbau des Kaufhauses Lafayette am Boulevard Haussmann nicht als einen Tempel des Konsums zu bezeichnen. Die Verbindung von Tempel und Konsum ist selbst schon zum Klischee geronnen. Gleichzeitig sind Kaufhäuser wie Lafayette oder Printemps, das direkt daneben liegt, auch Orte der Nostalgie. Denn beim heute populären digitalisierten Warenkauf sind die Objekte der Begierde nur auf dem Bildschirm zu betrachten. Das, was früher das Kaufhaus war, ist zum anonymen Warenlager geworden, in dem fahrende Roboter die Bestellungen der Kunden versandfertig machen.

Ich bin der Meinung, man sollte den Religionsbegriff nicht auspressen sollte wie eine Zitrone, um dann überall Religion zu entdecken. Aber nach dem zivilreligiösen Kuppelbau des Panthéon fällt es schwer, den Kuppelbau des Kaufhauses Lafayette am Boulevard Haussmann nicht als einen Tempel des Konsums zu bezeichnen. Die Verbindung von Tempel und Konsum ist selbst schon zum Klischee geronnen. Gleichzeitig sind Kaufhäuser wie Lafayette oder Printemps, das direkt daneben liegt, auch Orte der Nostalgie. Denn beim heute populären digitalisierten Warenkauf sind die Objekte der Begierde nur auf dem Bildschirm zu betrachten. Das, was früher das Kaufhaus war, ist zum anonymen Warenlager geworden, in dem fahrende Roboter die Bestellungen der Kunden versandfertig machen.

Die Galeries Lafayette vermitteln die alteuropäische Erfahrung des Einkaufens: Kunden lassen sich Zeit, um sich umzuschauen, sie probieren an, sie lassen sich beraten, und wenn sie eingekauft haben, trinken sie auf der Aussichtsplattform im obersten Stockwerk noch einen Espresso. Man muss aber nicht das Restaurant besuchen, um gratis auf die äußere Plattform zu kommen, die zwar nicht so hoch liegt wie die Plattformen auf dem Eiffelturm oder dem Tour Montparnasse, die aber einen schönen Blick vor allem auf die Opéra Garnier bietet, einen weiteren religiösen Tempel der Musik.

Die Galeries Lafayette vermitteln die alteuropäische Erfahrung des Einkaufens: Kunden lassen sich Zeit, um sich umzuschauen, sie probieren an, sie lassen sich beraten, und wenn sie eingekauft haben, trinken sie auf der Aussichtsplattform im obersten Stockwerk noch einen Espresso. Man muss aber nicht das Restaurant besuchen, um gratis auf die äußere Plattform zu kommen, die zwar nicht so hoch liegt wie die Plattformen auf dem Eiffelturm oder dem Tour Montparnasse, die aber einen schönen Blick vor allem auf die Opéra Garnier bietet, einen weiteren religiösen Tempel der Musik.

Die Kuppel hat etwas Großartiges. Ich selbst bin geneigt, bei aller Kritik am Konsum, die allzu oft klischeehaft erstarrt ist und stets die gleichen Floskeln wiederholt, dieser Art einzukaufen, eine ästhetische Qualität zuzugestehen, denn die Alternative zum Kaufhaus ist das Einkaufszentrum an der Peripherie, in La Défense zum Beispiel, das mit dem alten Kaufhaus im Zentrum weder nach ästhetischen noch kommunikativen Maßstäben konkurrieren kann.

Die Kuppel hat etwas Großartiges. Ich selbst bin geneigt, bei aller Kritik am Konsum, die allzu oft klischeehaft erstarrt ist und stets die gleichen Floskeln wiederholt, dieser Art einzukaufen, eine ästhetische Qualität zuzugestehen, denn die Alternative zum Kaufhaus ist das Einkaufszentrum an der Peripherie, in La Défense zum Beispiel, das mit dem alten Kaufhaus im Zentrum weder nach ästhetischen noch kommunikativen Maßstäben konkurrieren kann.

Die Kuppel ist das bestimmende Element des Innenraums. Wie im Panthéon geht der Blick wie von selbst nach oben. Die nicht-religiöse Moderne übernimmt bestimmende, entscheidende Elemente religiöser Architektur. Mit dem Centre Pompidou und der Fondation Louis Vuitton[28] werden noch Gebäude begegnen, die mit dem Kopieren religiöser Elemente in der Architektur rigoros Schluss machen. Der Anspruch von Frank Gehrys Fondation Louis Vuitton besteht sogar darin, ein Gebäude zu präsentieren, das mit sämtlichen Formen konventioneller Architektur gebrochen hat. Damit allerdings handelt er sich andere Probleme ein.

25. Banlieue

Von der Tour Montparnasse waren auch diejenigen Pariser Stadtviertel zu sehen, die nicht auf den Spazierwegen und Touren von Touristen und Flaneuren liegen, die Wohnvorstädte jenseits der Stadtautobahn, die früher einmal Stadtmauer war. Banlieues stehen für trostlose Hochhäuser, marode U-Bahnstationen, Einkaufszentren mit riesigen Parkplätzen, brennende Autos an Silvester und am Nationalfeiertag, auch für die Gelbwesten, die seit dem Frühjahr 2019 an den Samstagen dort demonstrieren und protestieren, wo sonst die Touristen Fotos mit dem Smartphone schießen. Die Stadt Paris ist vom Gegensatz zwischen Zentrum und Banlieue bestimmt, wie sie auf anderer, nationaler Ebene bestimmt ist vom Gegensatz zwischen Metropole und Provinz[29].

In den Banlieues, insbesondere nach den Attentaten auf Charlie Hebdo, stellt sich der Konflikt zwischen muslimischen und anderen Immigranten und dem weiter erstarkenden, populistischen Rassemblement National (früher: Front National) ganz anders dar als unmittelbar rechts und links der Seine. Der Journalist George Packer hat diese Konflikte so auf den Punkt gebracht: „For two or three decades, a soft multiculturalism has been the default politics of the governing left, while France’s silent majority, more and more culturally insecure, has moved rightward, and the banlieues have been allowed to rot. The National Front voter and the radicalized Muslim feel equally abandoned.” Und Packer zitiert den Politikwissenschaftler Laurent Bouvet: „If there is a common French identity, it’s not an identity of roots, it’s not a Christian identity, it’s not cathedrals, it’s not the white race. It’s a political project. (…) If we let the National Front define French identity, it’s going to be by race, by blood, by religion.”[30] Bouvet sagte diese Sätze vier Jahre vor dem Brand von Notre Dame. In den Banlieues stellt sich die Frage nach der Verknüpfung eines menschenrechtlichen Universalismus, der französischen Zivilreligion der laicité und der interkulturellen Anerkennungsverhältnisse zwischen den Religionen nochmals ganz neu. Und rechte Populisten hängen offensichtlich weiterhin einer Erneuerung der alten identitären Projekte an, in der immer noch ein zum Ultrakonservativen neigender französischer Katholizismus eine besondere Rolle spielt.

Eine Schülerin des erwähnten Pierre Bourdieu, die Schriftstellerin Annie Ernaux[31] hat das Lebensgefühl in den Banlieues von Paris und in den Satellitenstädten des Pariser Großraums in autobiographischen Romanen auf den Punkt gebracht. Sie verfolgt das Projekt einer nicht-subjektiven Autobiographie, welche Milieus beschreiben und Lebensverhältnisse in der aktuellen Zeitgeschichte formulieren will.

Ernaux stammt aus der Provinz, aus der Normandie, und erzählt die Geschichte eines sozialen Aufstiegs, vom unscheinbaren Mädchen in einem Dorf zur Schülerin in einem katholischen Mädcheninternet, von dort zur Grundschullehrerin, zur Studentin und dann zur Lehrerin an einem Gymnasium. Ernaux‘ Weg führt aus der Provinz über Umwege in das Umland von Paris, wo sie zuletzt als geschiedene Pensionärin lebt. Sie vermeidet in ihrer Erzählung das subjektive Ich der Autobiographin, die von sich selbst eingenommen ist. Ihr geht es darum, eine Entwicklung zu schildern, die von den fünfziger Jahren in die Gegenwart und für eine große Zahl von Franzosen typisch ist. Charakteristisch dafür ist der Wechsel von der Provinz ins Zentrum, das Profitieren von dem mittelständischen Wohlstand der siebziger und achtziger Jahre und zuletzt die Ambivalenzen von Konsum (Einkaufszentren) und familiärer Bindung (patchwork Familie, Scheidung). Ihr Roman ist geprägt von der Erfahrung, dass die Gewinn- und Verlustrechnung sozialen und geographischen Aufstiegs nicht richtig aufgeht. In den Banlieues sammeln sich neben den Immigranten diejenigen Franzosen, die an den Aufstiegsversprechungen in den Mittelstand halb oder ganz gescheitert sind. Ihr Buch beeindruckt durch den schonungslosen Blick auf sich selbst.

-> Hier geht es zum Teil III

Anmerkungen

[2] Marc Augé, Nicht-Orte, München 2014 (4.Aufl., französ. 1992).

[4] Roberto Calasso, Der Traum Baudelaires, München 2012, 22.

[5] Als Bild der alten Zeit diente Baudelaire unter anderem die zerbrochene Glocke (la cloche felée). Unter diesem Titel publizierte er ein Gedicht in den „Fleurs du mal“. Vgl. dazu Wolfgang Vögele, Sono Auribus Viventium. Theologie und Kultur des Glockenläutens in der Reformation und in der Moderne, Ästhetik – Theologie – Liturgik 68, Münster u.a. 2016, 192ff.

[6] S.u. Kapitel 22 und 32.

[7] Volker Hagedorn, Der Klang von Paris. Eine Reise in die musikalische Metropole des 19.Jahrhunderts, Reinbek 2019.

[10] Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt/M. 1982; ders. (Hg.), Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens in der Gesellschaft, Konstanz 1997.

[12] Geert Mak, Wie Gott verschwand aus Jorwed. Der Untergang des Dorfes in Europa, Berlin 1999 (niederländisch 1996).

[15] Karlheinz Stierle, Pariser Prismen. Zeichen und Bilder der Stadt, München 2016, 13.

[16] Vgl. dazu Sarah Bakewell, Das Café der Existenzialisten. Freiheit, Sein und Aprikosencocktails, München 2016; Agnès Poirier, An den Ufern der Seine. Die magischen Jahre von Paris 1940-1950, Stuttgart 2019 (engl. 2018) sowie die Rezension Wolfgang Vögele, Das Sein und der Klatsch, in diesem Heft.

[19] Für den Standort intellektueller theologischen Kultur in den Kirchen vgl. Wolfgang Vögele, Kirchenkritik. Beiträge zu Kirchentheorie, praktischer und ökumenischer Theologie, KirchenZukunft konkret 12, Münster u.a. 2019.

[21] Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Frankfurt/M. 2009 (1910), 96ff..

[22] A.a.O., 58. Hervorhebungen wv.

[24] S.o. Kapitel 15; s.u. Kapitel 32.

[28] S.u. Kapitel 29 und 33.

[31] Annie Ernaux, Die Jahre, Berlin 2017 (französ. 2008).

Manche Museen erschlagen durch ihre Innenarchitektur die Kunstwerke, die darin ausgestellt werden. Hinter der Architektur tritt alles andere zurück. Ein extremes Beispiel dafür ist die Fondation Louis Vuitton, auf die ich noch zurückkomme