Reformationsjubiläum |

Zur Kritik der Kritik am ReformationsjubiläumOder: Außer Spesen nichts gewesen?Andreas Mertin

Sicher, all das ist im Fall des Reformationsjubiläums nicht von der Hand zu weisen. Nun aber auf den Gremienprotestantismus einzudreschen heißt, ein Paradigma wiederzubeleben, das der Protestantismus eigentlich vor 500 Jahren zu verabschieden trachtete. Denn wenn „die da oben“ versagt haben, ist das Problem nicht eines der da oben, sondern eines der Laien und Gläubigen, die genau das zugelassen haben. Die Kritik am Reformationsjubiläum hat sich deshalb nicht zuletzt und vor allem als Selbstkritik zu entfalten. Es muss eine Selbst-Kritik der protestantischen Gläubigen an einer Entwicklung sein, in der sie in den letzten 40 Jahren das Heft des Handelns aus der Hand gegeben und Gremien überlassen haben: Eine Zeit, in der schleichend der Kirchentag von einer Laienveranstaltung zu einer Prominenten- und Institutionenveranstaltung wurde. Eine Zeit, in der plötzlich ‚die EKD‘ für den Protestantismus zu sprechen schien, obwohl nichts sie dazu legitimierte. Eine Zeit, in der plötzlich Individuen als Aushängeschilder des Protestantismus fungierten, als Botschafter, als Cheftheologen, als Ratspräsidenten, ohne dass ersichtlich würde, was sie eigentlich legitimierte für die Protestanten oder gar den Protestantismus zu sprechen. Und ja, es war vor zehn Jahren für die einzelnen Gläubigen überaus bequem, dass einige Institutionenvertreter ihre Chance witterten, groß mit einem Reformationsjubiläum herauszukommen und in der Öffentlichkeit zu stehen.

Zur Selbstkritik der InstitutionThies Gundlach hat vortragsweise in einem sozusagen vorausschauenden Rückblick auf das Reformationsjubiläum noch vor dessen Abschluss „systematische Fehler des Erwartungsmanagements“ zugegeben.[1] Ja, so kann man das auch nennen. Schöner kann Bürokratensprache sich kaum je selbst überführen. Ich glaube ja mehr an systemische Fehler des Erwartungsmanagements – aber ich bin ja auch Kirchenkritiker. In einem von mir zu Rate gezogenen Buch über Erwartungsmanagement[2] habe ich folgende schöne Beschreibung gefunden:

Nun können „systematische Fehler“ in vielem begründet sein: Falschen empirischen Berechnungen, unzulässigen Schlussfolgerungen aus bisher bekannten Daten usw. Nicht unter systematische Fehler fallen zufällige Fehler wie Einflüsse der Natur, also Wetterbedingungen etc. Gundlach präzisiert daher seine Selbst-Kritik der EKD: Die Erwartung, dass sehr viele Menschen zur Weltausstellung kommen werden, habe die „Individualisierung des Religiösen“ verkannt. Das überrascht einen dann doch. Denn die Individualisierung des Religiösen wird seit 200 Jahren von bestimmten, in der Regel liberalen theologischen Schulen nicht nur beschrieben, sondern spätestens seit dem 20. Jahrhundert auch empirisch nachgewiesen. Man müsste sich also sehr wundern, wenn die Evangelische Kirche, die für die Erforschung dieses Phänomens sogar eigene religionssoziologische und sozialwissenschaftliche Institute hat, dieses Phänomen nicht vorab in ihre Überlegungen aufgenommen hätte.[4] Kann das sein? Man muss doch geradezu zwingend fragen, ob die Individualisierung des Religiösen, die die religionssoziologischen Diskussionen des späten 20. Jahrhunderts bestimmte, nicht auch Auswirkungen auf kirchliche Großveranstaltungen hat. Alles andere – wäre einfach nur blauäugig. Nun fürchte ich freilich, dass Gundlach nicht meint, man solle die unbestreitbare Individualisierung des Religiösen akzeptieren. Stattdessen meint er vermutlich, man müsse künftig Strategien entwickeln, diesen Trend umzukehren bzw. ihn wieder in die Institution Kirche einbinden. Ob das gelingen kann, scheint mir sehr fraglich zu sein.

Ich will nun gar nicht bestreiten, dass die Lutherdekade zur theologischen Bildung der Gemeinden beigetragen hat. Sie war zumindest Anlass dafür, dass über zehn Jahre in den Kirchenkreisen systematisch Veranstaltungen zu verschiedenen Aspekten der protestantischen Auseinandersetzung mit der Welt stattgefunden haben. Die Luther-Dekade hat hier sicher viel Energie freigesetzt. Aber mit der Lutherbibel 2017 hat das wenig zu tun.[5] Man muss schon tief in der Kirchenblase leben, um das als Argument anzusehen. Aber bleiben wir noch ein wenig beim von Gundlach zitierten Erwartungsmanagement. Ich kannte das Wort bis dato nicht, habe mir also Fachliteratur besorgt um zu sehen, was eigentlich darunter zu verstehen ist.

Die Zielbestimmung (wir machen eine Weltausstellung Reformation in Wittenberg) ist aber abhängig von der Bestimmung der Ausgangssituation. Wenn mir die Analyse der Ausgangssituation des Protestantismus sagt, dass dieser durch einen hohen Grad an Individualisierung charakterisiert ist, wie kann ich dann zu der Schlussfolgerung kommen, man könnte diese religiösen Individualisten zu einer Weltausstellung in einem Provinznest südlich von Berlin bewegen? Setzt das nicht voraus, dass ich z.B. vorab prüfe, ob man nicht wenigstens alle Gemeinden Deutschlands motivieren kann, eine Gemeindefahrt nach Wittenberg zu unternehmen? [So wie etwa die Documenta quasi eine eigene Fluglinie von Kassel-Caldern nach Athen betrieb?] Und wenn man das nicht kann und will, muss man dann nicht die Werbung auf religiöse Individualisten abstimmen? Mir ist aber keine Werbung bekannt, die die Gruppe der religiösen Individualisten in den Blick genommen hätte. Es war alles binnen-protestantische Gemeindekommunikation – ohne die Gemeinden wirklich im Blick auf Wittenberg einzubinden. Soweit zur kirchlichen Selbst-Kritik. Zur binnenkirchlichen Fremd-Kritik der Institution

Aber ich halte ihre Kritik für weitgehend verfehlt. Sie benennen Normen und Erwartungen, die niemals Gegenstand der Planung waren und auch nicht sinnvoll Gegenstand der Planung hätten sein können. Kritik ist überaus einfach, wenn man von Rahmenbedingungen ausgeht, die so beschrieben werden, dass sie niemals befriedigend abgearbeitet werden können. Dass der gnädige Gott für die religiösen Subjekte heute kein Thema mehr ist, kann man beklagen – aber man wird es nicht voluntativ ändern können. Nicht einmal totalitäre Systeme können das. Auffällig ist zudem, dass die Autoren denselben Fehler begehen, den Thies Gundlach als systematischen Fehler der EKD bzw. der Veranstalter beschreibt. Sie können mit der Individualisierung des Religiösen wenig anfangen und schon gar nicht damit umgehen. Unter der Überschrift Selbsttäuschung lesen wir zunächst:

Das wäre sicher an sich sinnvoll gewesen, aber ist es Thema eines Jubiläums? Auffällig ist, dass die Autoren in den Kategorien einer fortschreitenden Säkularisierung der Gesellschaft denken. Das ist keinesfalls mehr state of art. Es ist eine Art Institutionendenken, das die Kritiker mit den von ihnen kritisierten Institutionen stärker verbindet, als sie wohl glauben. Wenn ich dann ihre Krisendiagnostik lese, wird mir ehrlich gesagt übel, denn es ist der Betreuungs-Protestantismus, der hier sein Selbstverständnis artikuliert. Dieser beschreibt Situationen und Menschen als defizitär, um dann das eigene Engagement daraus ableiten zu können:

Dieser ganze Jargon funktioniert nur aufgrund von Voraus-Setzungen, die gar nicht mehr hinterfragt werden. Dabei wäre das dringend nötig. Die „Auszehrung“ von Kirchengemeinden (wer schreibt nur so etwas?) – das führt ja nicht notwendig zum Verlust von Barmherzigkeit und Respekt und führt auch nicht zu mehr Gewalt. Das ist erkennbar Unsinn. Als ob der säkulare Humanismus nicht längst anderes gezeigt hätte. Wer zudem jemals länger mit Gemeinden zu tun hatte, weiß, wie unbarmherzig und gnadenlos es zum Teil dort zugeht. Wenn man stattdessen von Transformation sprechen würde, dann würde einsichtig, dass zentrale Fragen der Ethik und des gesellschaftlichen Umgangs heute auch(!) jenseits der Gemeinden veritabel diskutiert werden. Anders als es Karl Barth mit seinem Modell von der Christengemeinde und der Bürgergemeinde[8] noch entworfen hat, ist die Christengemeinde heute nicht mehr das Zentrum der Bürgergemeinde. Die Kirchengemeinde war das noch nie. Man müsste – Karl Rahners Idee vom anonymen Christentum aufgreifend – heute noch einmal selbstkritisch untersuchen, wie sich eigentlich Kirchengemeinde und Christengemeinde zueinander verhalten. Oder, noch einmal mit Barth gesprochen:

Das sollte einen davor warnen, in der Blüte von Kirchengemeinden schon einen Segen zu sehen und in deren „Auszehrung“ einen Verlust. Der „Verlust der Grundwerte des Glaubens“ – das ist so eine sozialdemokratisch inspirierte Floskel, die schon vor Jahrzehnten auf den entschiedenen Protest evangelischer Theologen gestoßen ist. Man könnte an Eberhard Jüngels Einwurf von der „Wertlosen Wahrheit“ aus den späten 70er-Jahren erinnern,[10] in dem er die Orientierung an den Werten für die christliche Wahrheitsfrage als „durchaus hinderlich“ bezeichnet hat. Zur Erinnerung aus der Einleitung:

Und das macht es zweifelhaft, ob unsere Aufgabe heute wirklich darin besteht „Anknüpfungspunkte zu schaffen zu dem, woraus sich Wertvorstellungen speisen und wodurch sie erneuert werden können.“ Ich glaube das nicht – und will das auch nicht. Selfie-Bewusstsein und iPhone führen zu innere Vereinsamung und zur Verkümmerung menschlicher Beziehungen – ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich Menschen verachte, die so einen Schwachsinn erzählen. Sie wissen nicht einmal, wovon sie schreiben. Lassen wir einmal die Differenzierung von Smartphone und iPhone beiseite, manche Menschen kennen eben nur Nobelmarken.

Das Web 2.0 – ich denke die Autoren haben davon schon mal was gehört – war ja gerade Social Web, die Technik diente der Kommunikation, der Verabredung, der Herstellung von Gemeinsamkeiten. Die alte Technik – das war der Vorwurf – ist elitär und milieugebunden, das Web 2.0 durchbrach diese Grenzen und machte allen alles zugänglich. Die Gefahr dieser Technik liegt daher weniger darin, dass man sich auf sich selbst konzentriert, sondern dass man sich immer mit anderen in Beziehung setzt und vergleicht. Die Gefahr ist ironischerweise die Kommunikation, nicht die Isolation. Längst ist die Meme von der Vereinsamung vor dem Computer durch virtuelle Kommunikation empirisch widerlegt.

Mangelndes inneres Krisenmanagement – das ist schon wieder so ein Jargon aus der Unternehmersprache, den ich als unangemessen für theologische Reflexionen empfinde. Wenn ich das Stichwort bei Google eingebe, dann lande ich bei Beratungen für Unternehmen: INNERES KRISENMANAGEMENT FÜR TOP-MANAGER. Ein unbewusst bleibendes inneres Krisenmanagement verzehrt die Energien, blockiert die Kreativität und führt in Projektteams lediglich zu Minimallösungen. Immer geht es um Leistungssteigerung, um Effizienz – eben um Management. Ich bezweifle, dass besseres inneres Krisenmanagement zum Vertrauen auf Gott führt. Ich hätte im Gegenteil gedacht, beides schließt sich aus: entweder will ich etwas (mein Heil) selbst managen oder ich vertraue auf die zuvorkommende Gnade Gottes. Karl Barth hatte in dieser Sache mal das Bewusstsein der Differenz von Religion und Christentum geschärft. Ich bleibe dabei: ein besseres inneres Krisenmanagement führt gerade nicht zu Gott, sondern direkt von ihm weg.

Unsinnig scheint mir der Vergleich der Angst der Menschen in der Reformationszeit mit der Angst der Menschen in der Gegenwart. Da liegen Welten zwischen. Die Ängste der Menschen, die mit Pegida und AfD sympathisieren, haben mit den Ängsten der Menschen aus der Zeit Martin Luthers wenig gemein. Man sollte die Phänomene schon sorgfältig differenzieren und nicht durch vernebelnde Begriffe wie „Angst“ vermischen. Dies alles jedenfalls haben die Planer der Weltausstellung Reformation in Wittenberg und des Kirchentags nach Meinung der Kritiker nicht ausreichend berücksichtigt. Da stellt sich natürlich die Frage: Hätten sie es denn berücksichtigen müssen? Ich glaube das nicht.

Dieses Beispiel lässt sich – natürlich dem Gegenstand entsprechend variiert – auf die Reformationsfeiern übertragen. Man kann sich freuen, dass so ein unwahrscheinliches Ereignis wie die Reformation seinen 500. Geburtstag erlebt. Es gibt andere Kirchenaufbrüche, denen das nicht vergönnt war, die blutig niedergeschlagen wurden oder verkümmerten. Nicht so bei der protestantischen Aufbruchsbewegung vom Anfang des 16. Jahrhunderts. Eine Bewegung, die viel mit Individualität, mit Subjektivierung und Freiheit zu tun hatte. Das kann man feiern, ohne gleich im Stil der German Angst in allzu viele Bedenklichkeiten (was denkt Rom, was lief alles falsch, wo müssen wir uns ändern?) zu verfallen. Freilich, auch bei Geburtstagen hoch Betagter fragen wir: Was hast Du Dir für die nächste Zeit vorgenommen? Wenn man so den 500. Geburtstag der Reformation gefeiert hätte, dann wäre für alle viel gewonnen gewesen. Andererseits sollte man den 500. Geburtstag auch nicht größer feiern als etwa den 2000. Geburtstag anderer. Das wäre unangemessen. Und so ist es schon merkwürdig, dass 2000 Jahre Christentum mit weniger Aufwand gefeiert wurde als 500 Jahre Thesenanschlag. Da ist etwas aus dem Lot geraten. Man muss auch fragen, wenn etwas eine Gemeinschaftsleistung war, warum dann so penetrant ein einzelner bei den Feierlichkeiten in den Vordergrund gedrängt wurde. Wir feiern ja nicht den 500. Geburtstag Martin Luthers, sondern 500 Jahre Reformation – die weltweit betrachtet eben nicht nur eine lutherische Reformation war. Also müsste in diesem Sinne der Jubiläumsanlass genauer bedacht werden. Aber wichtig scheint mir: die Idee, ein Jubiläum diene vordringlich der Selbstkritik und müsse auch so gefeiert werden, ist grundlegend falsch. Der Satz ...

... gilt eben immer(!) und steht nicht exklusiv im Zentrum einer Jubiläumsfeier. Das ist schlicht eine Kategorienverwechslung. Jesu Satz gilt alle Tage, auch, aber eben nicht nur am 31. Oktober 2017:

Alles, was Schorlemmer und Wolff danach als mögliche Anknüpfungspunkte auflisten, steht seit Jahrzehnten im Zentrum der Kirchentagsbewegung und gehört zu ihrer Erfolgsgeschichte und lässt sich ihr nun gerade nicht als Versäumnis vorhalten:

Gott: Dass von der Kirche die Gottesfrage ausgeklammert würde, dieses Argument gehört eigentlich in die Rhetorik der Evangelikalen und Fundamentalisten. Ich kann das nicht erkennen – auf dem Kirchentag nicht und auf den Veranstaltungen zur Reformationsdekade auch nicht. Nebenbei bemerkt: Nur weil jemand laut Gott! Gott! schreit, redet er noch nicht von Gott und wenn jemand das Wort Gott nicht gebraucht, heißt es noch nicht, dass er nicht dennoch von Gott spricht. Da müsste man noch einmal genau hinschauen. Priestertum aller Gläubigen: Daran kann man den Kirchentag erinnern, muss es aber nicht. Vor allem sollten nicht vorrangig die Pfarrer diese Forderung aufstellen, etwas mehr Zutrauen zu den Gemeinden wäre schon gut. In Wittenberg haben sie mit den Füßen abgestimmt. Denken und Beten: Ach, wer wollte dagegen sein? Das werden auch die Gremienprotestanten für sich in Anspruch nehmen. Aber was heißt das? Bei Schorlemmer und Wolff folgen darauf nur einige dialektische Entgegensetzungen – aber das heißt noch nicht denken und beten. Kirche: Hier scheint es mir auf den Tonfall anzukommen. Mir wäre „Gemeinde“ an dieser Stelle lieber gewesen. Denn der Text, der folgt, spricht im Wesentlichen von Gemeindeaktivitäten. Dann sollten wir das auch betonen. Ich: Diese Passage wiederholt nur, was man in jeder kirchlichen Broschüre findet. Ehrlich gesagt: ich finde das hohl und phrasenhaft. Und ständige Wiederholung macht es nicht besser:

Pluralität: Hier wird u.a. gefordert, dass Kirche alles dafür tut, damit ihre Mitglieder über den Glauben so selbstbewusst wie sprach-, diskussions- und auskunftsfähig sind. Auch das ist wieder eine sozialdemokratische Floskel, insoweit das die Subjekte als unmündige denkt. Es ist die Aufgabe der Gläubigen sprachfähig zu werden und zu bleiben, nicht die der Institution. Alles andere sind Betreuungsverhältnisse, mit anderen Worten: die alte protestantische Untugend des Helfersyndroms.

Gottesdienst: „Es wird darauf ankommen, dass die drei Alleinstellungmerkmale des Gottesdienstes gepflegt und belebt werden: Liturgie, Predigt, Musik“ schreiben die Autoren. Und schon wieder so ein Unternehmens-Slang: achtet auf eure Alleinstellungsmerkmale! Ich halte sie nicht einmal für zutreffend. Ritual, Wort und Klang finden an sehr vielen Orten dieser Welt statt – ohne dass man zwingend an Gottesdienst denken müsste. Von wegen Alleinstellungsmerkmal. Das ist mehr Beschwörung als kritische Beobachtung der Wirklichkeit. Und es ist nichts, was man den Veranstaltern des Kirchentages und der Reformationsfeiern vorhalten müsste. Vermutlich wurden auch dieses Mal auf dem Kirchentag Liturgien erprobt und bewährte gefeiert, gepredigt und Musik aufgeführt. Was sonst?

Dass Schorlemmer und Wolff dabei dieselben Funktionalisierungsstrategien verfolgen wie die EKD-Funktionäre lässt sich an diesem Satz ablesen:

Warum aber sollte Kirche im öffentlichen Raum wahrgenommen werden? In meiner Bibel steht dergleichen nicht! Da steht etwas von froher Botschaft, von Exodus und Befreiung, von Sozialkritik und Bilderverbot, vom Kommen Gottes auf die Erde – aber nichts davon, dass „Kirche im öffentlichen Raum wahrgenommen“ werden müsse. Das scheint mir durch und durch die Sprache von Funktionären zu sein. Selbstsäkularisierung scheint mir dagegen die zentrale Aufgabe der Kirche zu sein. Die Kirche nicht für etwas Heiliges zu halten – genau das ist Protestantismus. Diesen ganzen Quatsch von der Heiligkeit der Kirche, ihrer Räume, der Würde und der Werte des Kirchlichen hören wir nun seit 30 Jahren wieder und wieder – ohne dass es auch nur ein wenig plausibler würde. Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr! ... sollten wir immer wieder singen und so kräftig zur Säkularisierung alles Anderen beitragen. Das ist Aufklärung, das ist Glauben mit Bildung gepaart. Dass es nicht Aufgabe der Kirche sein kann, um sich selbst zu kreisen, darin sind wir wiederum alle einig. Dann wird ‚katechismusartig‘ Glauben bestimmt. Aber wie immer müsste man bei diesem Katechismus um jedes Wort, ja jede Silbe ringen. Es fängt nämlich schon mit dem ersten Satz an: Der Glaube an den einen Gott. Er relativiert ... – und man fragt sich: wer relativiert? Der Glaube? Gott? Und falls letzteres: Warum ist es ein Er? Und das geht dann Zeile für Zeile dieses Katechismus‘ weiter. Ich empfinde ihn als meilenweit hinter den aktuellen Diskussionen im weltweiten Protestantismus zurück. Da war man schon mal weiter. Es ist, als ob die Verfasser 30 Jahre lang geschlafen hätten. Auch so ein Satz wie:

Was unterscheidet diese Phraseologie bitteschön vom hirnlosen Geplapper von Kandidatinnen bei Schönheitsköniginnen-Wettbewerben, die jedesmal für den Weltfrieden eintreten? Darüber machte sich schon 2001 Sandra Bullock in Miss Undercover lustig.[12] Wer das Wort Gottes in Kirche und Welt verkündigt, sollte doch mehr zu sagen haben – vor allem sollte er/sie mehr Sprachgewalt haben. Der abschließende Satz dieses Abschnitts könnte nun direkt aus Thies Gundlachs Papier zu den Leuchttürmen entnommen, um nicht zu sagen entsprungen sein:

Ich finde den Satz in seiner Unternehmersprache einfach nur schrecklich und akzentuiere ihn mal im Sinne von Lyotards Kritik an Habermas:

Das möchte ich an zwei Punkten aus dem letzten Abschnitt verdeutlichen:

Die schwache und kleinbürgerliche Variante höre ich oft von Pfarrerinnen und Pfarrern ebenso wie von Lehrerinnen und Lehrern: dass die Menschen, mit denen sie es jeweils zu tun haben, die biblischen Geschichten nicht mehr kennen. Die starke und religiöse Variante würde aber bedeuten: dass die Menschen das in den biblischen Erzählungen Inkorporierte nicht mehr verstehen und leben können. Ersteres sehe ich, letzteres nicht. Ich glaube also, dass die Klage über den biblischen Analphabetismus bei Schorlemmer und Wolff im Wesentlichen kleinbürgerlicher Natur ist. Da würde ich dann doch die alte Lehre vom Logos Spermatikos stark machen. Nur weil jemand die biblische Geschichte nicht kennt, heißt das nicht, dass er das damit Bezweckte nicht leben könnte.

Müsste man da nicht noch einmal die Reflexionen der Cultural Studies durchgehen?[13] Müsste man nicht ehrlicherweise sagen: „Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, als Eure Schulweisheit sich träumt, Horatio“? Die Diskussion um das Wissen, seine Verbreitung und Aneignung ist viel zu komplex, um sie wie in der frühen Neuzeit den Theologen zu überlassen. Im Kern geht es um die Informationsexplosion der letzten 100 Jahre. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass sich das Wissen inzwischen etwa alle fünf bis zwölf Jahre verdoppelt, wobei sich diese Rate noch beschleunigt. Dann muss man den Menschen aber auch sagen, was sie getrost vergessen dürfen und nicht immer neue Messlatten des Anzueignenden aufstellen. Die Zeiten, in denen es für das Überleben in der eigenen Gesellschaft ausreichte, sich Teile der biblischen Schriften am Lagerfeuer zu erzählen, sind lange vorbei. Es reicht nicht, nur über Verluste zu klagen, man sollte auch den Reichtum benennen, den wir gewonnen haben. Statt also einen Missstand zu konstatieren, sollte man erst einmal schauen, welcher Gewinn in der neu entstandenen Situation besteht.

Nächster Punkt: das Personal der Kirche, auch hier gibt es etwas zu mäkeln.

Ansonsten ist dieser Tonfall durch und durch reaktionär. Ich kenne ihn aus den Kommentarspalten bei Idea, wenn Evangelikale über die Landeskirchen schimpfen. Da wird dann auch fröhlich gegen die von den Pfarrern und Pfarrerinnen gepflegte „spirituelle Kompetenz“ gewettert und die – natürlich fehlende – geistliche Substanz beschworen. Wolff und Schorlemmer fordern noch mehr, nämlich persönliche Ausstrahlung. Ernsthaft? War die biblische Tugendlehre nicht eher eine umgekehrte?

Mir persönlich ist das Martin Luther zugeschriebe Motto lieber: Es ist besser, ein Sünder predigt das Evangelium als ein Heiliger. Beim Sünder rechnet man es Gott an, beim Heiligen dem Heiligen. Dass nun aber auch noch das Führerprinzip, oh Entschuldigung: das Führungsprinzip zur Geltung kommt, ist nun wahrlich grotesk. Was unterscheidet das noch vom Amtsbegriff der katholischen Kirche? Auch da ist der Priester aus der Gemeinde herausgehoben. Da würde ich dann doch sagen: lieber etwas weniger lutherische und sehr viel mehr reformierte Reformation. FazitDie Kritik der Reformationsfeierlichkeiten im vorliegenden Papier will nicht recht überzeugen. Sie ist aufgeblasen und pathetisch, eigentlich Hybris. Sie wertet das Gute nicht recht (zehn Jahre thematische Auseinandersetzungen in den Gemeinden) und fokussiert sich auf das Schlechte (die Jubelfeier des Gremienprotestantismus). Dass letztere gescheitert ist, räumen selbst die Initiatoren ein.

Supplement

"Alles ist häwäl: Alles ist nichts" werden sich die Organisatoren des Reformationsjubiläums inzwischen auch sagen. Vermutlich haben sie es gut gemeint, aber leider nicht gut bedacht und noch schlechter gemacht. Es ist aber die Aufgabe der kritischen Masse der Protestanten, hier in der Zukunft Abhilfe zu schaffen. Nachdem die Institution gescheitert ist, kann nun das Subjekt wieder stärker in den Vordergrund treten. Das wäre ja kein schlechtes Ergebnis dieser zehn Jahre. Anmerkungen[1] Vgl. http://www.idea.de/frei-kirchen/detail/systematischer-fehler-bei-erwartungen-zur-weltausstellung-reformation-102595.html [2] Lange, Sabrina (2016): Erwartungsmanagement in Projekten. Erfolgreiche Methoden und Fallbeispiele - nicht nur für IT-Projekte. Wiesbaden: Springer Vieweg. [3] C. Moser, zitiert nach Sabrina Lange, a.a.O., S. 8. [4] Vgl. Pollack, Detlef; Pickel, Gert (1999): Individualisierung auf dem religiösen Feld. In: Honegger, Claudia; Hradil, Stefan; Traxler, Franz (Hg.): Grenzenlose Gesellschaft? Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 623–642. [5] Ebach, Jürgen (2017): Mehr Bibel oder mehr Luther? Beobachtungen und Impressionen zur neuen Revision der Lutherbibel. Abrufbar unter https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/juergen-ebach-ueber-die-neue-revision-der-lutherbibel/ [6] Schorlemmer, Friedrich; Wolff, Christian (2017): Reformation in der Krise. Wider die Selbsttäuschung. Ein Memorandum zum Reformationsfest 2017. Wittenberg. Online abrufbar unter http://wolff-christian.de/reformation-in-der-krise-wider-die-selbsttaeuschung/ [7] http://www.mz-web.de/wittenberg/schwerter-zu-pflugscharen-skulptur-fuer-ddr-friedensbewegung-eingeweiht-26141728 [8] Barth, Karl (1989): Rechtfertigung und Recht. Christengemeinde und Bürgergemeinde. 4. Aufl. Zürich: Theol. Verl. (Theologische Studien, 104). [9] Barth, Karl (1949): Dogmatik im Grundriss im Anschluss an das apostolische Glaubensbekenntnis. 2. Aufl. München: Kaiser. S. 171. [10] Jüngel, Eberhard (1979): Wertlose Wahrheit. Christliche Wahrheitserfahrung im Streit gegen die »Tyrannei der Werte«. In: Schmitt, Carl; Jüngel, Eberhard; Schelz, Sepp (Hg.): Die Tyrannei der Werte. Hamburg: Luther. Verl.-Haus, S. 45–76. [11] Ebd. [12] "Was ist das Allerwichtigste? Was fehlt unserer Gesellschaft heutzutage?" "Ich würde sagen: Härtere Bestrafungen für die Verletzung von Bewährungsauflagen...(Stille im Publikum)... und Weltfrieden."(Jubel) [13] Fiske, John (2003): Lesarten des Populären. Unter Mitarbeit von Christina Lutter, Markus Reisenleitner und Stefan Erdei. Wien: Löcker (Cultural studies, 1). Vgl. Auch Mertin, Andreas (2012): Reading the popular. Oder: Was kann die Sprache der Liturgie von der Massenkultur lernen? In: Meyer-Blanck, Michael (Hg.): Die Sprache der Liturgie. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, S. 139–154. [15] Einleitende Bemerkung von Dieckmann zu Kohelet in Bail, Ulrike; Crüsemann, Frank; Crüsemann, Marlene, et al. (Hg.) (2007): Bibel in gerechter Sprache: Gütersloher Verlagshaus. S. 1329 |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/110/am606.htm |

Nachher sind sich immer alle einig: es hätte besser sein müssen. Die Katastrophe war absehbar. Die da oben waren schuld. Man hatte die Situation falsch beurteilt. Selbstüberschätzung und Selbsttäuschung. Überhaupt: Fehlplanungen wohin man nur sieht. Und so weiter und so fort.

Nachher sind sich immer alle einig: es hätte besser sein müssen. Die Katastrophe war absehbar. Die da oben waren schuld. Man hatte die Situation falsch beurteilt. Selbstüberschätzung und Selbsttäuschung. Überhaupt: Fehlplanungen wohin man nur sieht. Und so weiter und so fort. Aber man kann Gott nur danken, dass dies gescheitert ist. Der Schaden für den Protestantismus wäre unendlich viel größer gewesen, wenn das Reformationsjubiläum gelungen wäre. Denn dann wäre der Gremienprotestantismus, dann wären die evangelischen It-Girls und It-Boys auf den Covern kirchlicher Hochglanz-Magazine noch unvermeidlicher geworden. So aber haben wir noch eine Chance bekommen, einzuhalten und darüber nachzudenken, ob es wirklich das ist, was wir wollen: dass, wenn man das Stichwort Reformation oder Reformationsjubiläum aufruft, wirklich die Gesichter einiger ewig lächelnder Prominenter auf dem Tableau (um nicht zu sagen: auf dem roten Sofa) erscheinen.

Aber man kann Gott nur danken, dass dies gescheitert ist. Der Schaden für den Protestantismus wäre unendlich viel größer gewesen, wenn das Reformationsjubiläum gelungen wäre. Denn dann wäre der Gremienprotestantismus, dann wären die evangelischen It-Girls und It-Boys auf den Covern kirchlicher Hochglanz-Magazine noch unvermeidlicher geworden. So aber haben wir noch eine Chance bekommen, einzuhalten und darüber nachzudenken, ob es wirklich das ist, was wir wollen: dass, wenn man das Stichwort Reformation oder Reformationsjubiläum aufruft, wirklich die Gesichter einiger ewig lächelnder Prominenter auf dem Tableau (um nicht zu sagen: auf dem roten Sofa) erscheinen. Der Gemeindeprotestantismus (und natürlich auch: der Gemeindekatholizismus) hat meines Erachtens in den letzten Jahren wenig Schaden genommen (sieht man einmal von den gesamtgesellschaftlich bedingten empirischen Entwicklungen ab). Die Flüchtlingskrise hat die enge Verbindung von Gemeindefrömmigkeit mit Zivilcourage und Bürgerengagement schlagend bewiesen. Vor zehn Jahren hätte ich nur auf einer abstrakten Ebene gesagt, dass die Arbeit der Gemeinden und der Gläubigen für unsere Gesellschaft unverzichtbar sind. Es war eine Art Mantra gegen allzu dreiste Atheisten und die vielen unbelehrbaren Religionskritiker. Die sollten doch erst mal zeigen, was sie ohne Religion leisten. Heute nutze ich dieses Argument aus vollem Herzen, weil die lebensweltliche Bewältigung der Flüchtlingskrise nicht ohne das Engagement der Gemeinden möglich gewesen wäre. Ich sehe im Augenblick nicht, dass unsere Zivilgesellschaft schon so weit ist, dies vollständig aus sich heraus zu leisten. Sicher, es gibt auch säkulare Institutionen wie das Deutsche Rote Kreuz, aber auch dort sind es oft die religiösen Menschen, die sich engagiert einsetzen. 500 Jahre Reformation bedeutet eben auch eine Transformation unserer Gesellschaft in eine zivilreligiös engagierte Gesellschaft. Das kann man feiern, ohne das Epitheton evangelisch oder katholisch zu strapazieren. Und man kann sich mit Recht darauf etwas einbilden. Das ist eine gelungene Durchdringung unserer Gesellschaft mit religiösem Gedankengut.

Der Gemeindeprotestantismus (und natürlich auch: der Gemeindekatholizismus) hat meines Erachtens in den letzten Jahren wenig Schaden genommen (sieht man einmal von den gesamtgesellschaftlich bedingten empirischen Entwicklungen ab). Die Flüchtlingskrise hat die enge Verbindung von Gemeindefrömmigkeit mit Zivilcourage und Bürgerengagement schlagend bewiesen. Vor zehn Jahren hätte ich nur auf einer abstrakten Ebene gesagt, dass die Arbeit der Gemeinden und der Gläubigen für unsere Gesellschaft unverzichtbar sind. Es war eine Art Mantra gegen allzu dreiste Atheisten und die vielen unbelehrbaren Religionskritiker. Die sollten doch erst mal zeigen, was sie ohne Religion leisten. Heute nutze ich dieses Argument aus vollem Herzen, weil die lebensweltliche Bewältigung der Flüchtlingskrise nicht ohne das Engagement der Gemeinden möglich gewesen wäre. Ich sehe im Augenblick nicht, dass unsere Zivilgesellschaft schon so weit ist, dies vollständig aus sich heraus zu leisten. Sicher, es gibt auch säkulare Institutionen wie das Deutsche Rote Kreuz, aber auch dort sind es oft die religiösen Menschen, die sich engagiert einsetzen. 500 Jahre Reformation bedeutet eben auch eine Transformation unserer Gesellschaft in eine zivilreligiös engagierte Gesellschaft. Das kann man feiern, ohne das Epitheton evangelisch oder katholisch zu strapazieren. Und man kann sich mit Recht darauf etwas einbilden. Das ist eine gelungene Durchdringung unserer Gesellschaft mit religiösem Gedankengut. Für den einzelnen Protestanten, für die Gemeinden gibt es keinen Grund in Sack und Asche zu gehen, weil ein Konzept, das ohne sie und weitestgehend an ihnen vorbei entwickelt wurde, krachend gescheitert ist. Ganz im Gegenteil. Vielleicht hatten viele Protestanten und Gemeinden ein sensibles Gespür dafür, dass gerade dieser ostentative Jubiläumsprotestantismus das falscheste aller denkbaren Signale ist. Hic Wittenberg hic salta sprachen die Gemeinden und dachten gar nicht daran, extra in die Ferne zu reisen, nur um dort verzerrte protestantische Leibesübungen zu zelebrieren.

Für den einzelnen Protestanten, für die Gemeinden gibt es keinen Grund in Sack und Asche zu gehen, weil ein Konzept, das ohne sie und weitestgehend an ihnen vorbei entwickelt wurde, krachend gescheitert ist. Ganz im Gegenteil. Vielleicht hatten viele Protestanten und Gemeinden ein sensibles Gespür dafür, dass gerade dieser ostentative Jubiläumsprotestantismus das falscheste aller denkbaren Signale ist. Hic Wittenberg hic salta sprachen die Gemeinden und dachten gar nicht daran, extra in die Ferne zu reisen, nur um dort verzerrte protestantische Leibesübungen zu zelebrieren. Denn eins muss doch klar sein: es waren sehr viele Kernprotestanten, die Nein! zum Wittenberger Zirkus gesagt haben. Wenn man überlegt, dass zur 100 Tage währenden Documenta in Kassel 900.000 Menschen gekommen sind und Eintrittskarten gekauft haben, dann sind die knapp 300.000 verkauften Eintrittskarten für die 113 Tage währende Weltausstellung in Wittenberg geradezu erbärmlich! Wir haben in Deutschland etwa 23 Millionen Protestanten, von denen 2% bekunden, regelmäßig zum Gottesdienst zu gehen. Wenn man – bei allen religionssoziologischen Vorbehalten gegenüber solchen Zuweisungen – diese Kirchgänger zum protestantischen Kernpublikum zählt, dann wären das gut 460.000 Menschen. Wer in Wittenberg war, konnte leicht feststellen, dass viele ausländische Touristen ihre Reiseroute statt über Neuschwanstein dieses Mal über Wittenberg gewählt haben. Wie bei der zeitgleichen Documenta auch, vermute ich etwa 1/3 Fernreisende unter den Besuchern. Dann wären sehr viel weniger als die Hälfte der kirchlich eng gebundenen deutschen Protestanten zur Show nach Wittenberg gereist. Denn auch Katholiken und Kirchenskeptiker wie ich sind ja nach Wittenberg gefahren und haben die Statistik gefüllt. Die innere Bindungskraft des Protestantismus – wenn Wittenberg denn ein Indiz dafür wäre – war also gering. Wenn aber „Wittenberg“ überhaupt kein Indiz für die gesellschaftliche Bedeutung und die Bindungskraft des Protestantismus ist, dann müsste man andere Fragen stellen. Und man müsste andere Schlussfolgerungen ziehen.

Denn eins muss doch klar sein: es waren sehr viele Kernprotestanten, die Nein! zum Wittenberger Zirkus gesagt haben. Wenn man überlegt, dass zur 100 Tage währenden Documenta in Kassel 900.000 Menschen gekommen sind und Eintrittskarten gekauft haben, dann sind die knapp 300.000 verkauften Eintrittskarten für die 113 Tage währende Weltausstellung in Wittenberg geradezu erbärmlich! Wir haben in Deutschland etwa 23 Millionen Protestanten, von denen 2% bekunden, regelmäßig zum Gottesdienst zu gehen. Wenn man – bei allen religionssoziologischen Vorbehalten gegenüber solchen Zuweisungen – diese Kirchgänger zum protestantischen Kernpublikum zählt, dann wären das gut 460.000 Menschen. Wer in Wittenberg war, konnte leicht feststellen, dass viele ausländische Touristen ihre Reiseroute statt über Neuschwanstein dieses Mal über Wittenberg gewählt haben. Wie bei der zeitgleichen Documenta auch, vermute ich etwa 1/3 Fernreisende unter den Besuchern. Dann wären sehr viel weniger als die Hälfte der kirchlich eng gebundenen deutschen Protestanten zur Show nach Wittenberg gereist. Denn auch Katholiken und Kirchenskeptiker wie ich sind ja nach Wittenberg gefahren und haben die Statistik gefüllt. Die innere Bindungskraft des Protestantismus – wenn Wittenberg denn ein Indiz dafür wäre – war also gering. Wenn aber „Wittenberg“ überhaupt kein Indiz für die gesellschaftliche Bedeutung und die Bindungskraft des Protestantismus ist, dann müsste man andere Fragen stellen. Und man müsste andere Schlussfolgerungen ziehen. Ganz gewiss nur ein Bonmot ist die folgende kolportierte Schlussfolgerung Gundlachs: die historische und theologische Bildung hätten durch das Reformationsjubiläum „erheblichen Aufschwung“ genommen und eine Vergewisserung der Glaubenden mit sich gebracht. Dies würden etwa die hohen Verkaufszahlen der „Lutherbibel 2017“ zeigen. Letzteres kann nur satirisch gemeint gewesen sein. Ein Vertreter der EKD wird nicht ernsthaft meinen, hohe Verkaufszahlen seien ein Indiz historischer und theologischer Bildung. Oder er versteht etwas ganz anderes unter Bildung als ich.

Ganz gewiss nur ein Bonmot ist die folgende kolportierte Schlussfolgerung Gundlachs: die historische und theologische Bildung hätten durch das Reformationsjubiläum „erheblichen Aufschwung“ genommen und eine Vergewisserung der Glaubenden mit sich gebracht. Dies würden etwa die hohen Verkaufszahlen der „Lutherbibel 2017“ zeigen. Letzteres kann nur satirisch gemeint gewesen sein. Ein Vertreter der EKD wird nicht ernsthaft meinen, hohe Verkaufszahlen seien ein Indiz historischer und theologischer Bildung. Oder er versteht etwas ganz anderes unter Bildung als ich.  Am besten gefallen hat mir eine einfache Grafik, die die Basisfaktoren des Erwartungsmanagements so eingrenzte: Ausgangssituation bestimmen – Ziel bestimmen – Einflussfaktoren berücksichtigen – Risiken einschätzen. Wenn Gundlach sagt, man habe die Individualisierung des Religiösen falsch eingeschätzt, dann bedeutet das nichts anderes, als dass man schon die Ausgangssituation falsch bestimmt hat! Ein kapitaler Fehler. Der lapidare Satz von den „systematischen Fehler des Erwartungsmanagements“ wird dann zum Offenbarungseid. In keinem Unternehmen der Welt könnte ein Manager danach seinen Posten behalten. Aber man muss nicht Unternehmenskultur zum Maßstab der Kirche machen.

Am besten gefallen hat mir eine einfache Grafik, die die Basisfaktoren des Erwartungsmanagements so eingrenzte: Ausgangssituation bestimmen – Ziel bestimmen – Einflussfaktoren berücksichtigen – Risiken einschätzen. Wenn Gundlach sagt, man habe die Individualisierung des Religiösen falsch eingeschätzt, dann bedeutet das nichts anderes, als dass man schon die Ausgangssituation falsch bestimmt hat! Ein kapitaler Fehler. Der lapidare Satz von den „systematischen Fehler des Erwartungsmanagements“ wird dann zum Offenbarungseid. In keinem Unternehmen der Welt könnte ein Manager danach seinen Posten behalten. Aber man muss nicht Unternehmenskultur zum Maßstab der Kirche machen. Friedrich Schorlemmer und Christian Wolff haben nun im September 2017 eine Kritik des Reformationsjubiläums vorgelegt, die unter dem plakativen Titel „

Friedrich Schorlemmer und Christian Wolff haben nun im September 2017 eine Kritik des Reformationsjubiläums vorgelegt, die unter dem plakativen Titel „

Das Selfie ist das Gegenteil von Vereinsamung, es dient gerade der Kommunikation mit anderen. Das weltweit berühmteste Selfie ist das der Oscar-Preisverleihung von 2014 und zeigt 12 Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Hautfarbe, die mit der Welt kommunizieren! Das deutschlandweit bekannteste Selfie zeigt Angela Merkel 2015 mit dem geflüchteten Syrer Modamani. Soweit zur Vereinsamung und zur Verkümmerung menschlicher Beziehungen.

Das Selfie ist das Gegenteil von Vereinsamung, es dient gerade der Kommunikation mit anderen. Das weltweit berühmteste Selfie ist das der Oscar-Preisverleihung von 2014 und zeigt 12 Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Hautfarbe, die mit der Welt kommunizieren! Das deutschlandweit bekannteste Selfie zeigt Angela Merkel 2015 mit dem geflüchteten Syrer Modamani. Soweit zur Vereinsamung und zur Verkümmerung menschlicher Beziehungen. Das hindert manche nicht daran, den Unsinn weiter zu verbreiten. Auf Selfies kommt man auch(!), aber nicht nur selber vor. Der Witz ist, dass man nicht nur Fotos von etwas macht, sondern sich in die Fotografie jeweils mit einbezieht. Das ist ein durch und durch soziales Geschehen – und durch und durch protestantisch wie Lukas Cranach mit Luthers Einbeziehung in Jesu Abendmahl auf dem Altarbild der Wittenberger Stadtkirche gezeigt hat. Und auch wer nur Selfies von sich macht, will ja nicht sich selbst daran erfreuen, sondern kommuniziert dieses Bild mit seiner Umwelt.

Das hindert manche nicht daran, den Unsinn weiter zu verbreiten. Auf Selfies kommt man auch(!), aber nicht nur selber vor. Der Witz ist, dass man nicht nur Fotos von etwas macht, sondern sich in die Fotografie jeweils mit einbezieht. Das ist ein durch und durch soziales Geschehen – und durch und durch protestantisch wie Lukas Cranach mit Luthers Einbeziehung in Jesu Abendmahl auf dem Altarbild der Wittenberger Stadtkirche gezeigt hat. Und auch wer nur Selfies von sich macht, will ja nicht sich selbst daran erfreuen, sondern kommuniziert dieses Bild mit seiner Umwelt. Vermutlich meinen die Autoren so etwas wie Solipsismus und Egoismus, aber Selfies haben damit wenig zu tun. Pointiert und ironisch gesagt: Das von Schorlemmer und Wolff Gemeinte trifft eher auf die Selbstdarstellungen von Autoren zu, die sich vor ihrer Bücherwand in ihrer Bibliothek fotografieren lassen. Das ist Narzissmus in Reinkultur. Dagegen ist jedes Selfie ein soziales Phänomen par excellence.

Vermutlich meinen die Autoren so etwas wie Solipsismus und Egoismus, aber Selfies haben damit wenig zu tun. Pointiert und ironisch gesagt: Das von Schorlemmer und Wolff Gemeinte trifft eher auf die Selbstdarstellungen von Autoren zu, die sich vor ihrer Bücherwand in ihrer Bibliothek fotografieren lassen. Das ist Narzissmus in Reinkultur. Dagegen ist jedes Selfie ein soziales Phänomen par excellence. Größere Angstpotentiale – da ist sie schon wieder: The German Angst. Und wieder in so einer nahezu unverbindlichen Form: als Angstpotential. Gemeint ist das komplexe Geschehen rund um Pegida und AfD. Es sind deren Anhänger, die sich auf ihre Angst berufen. Die Angstpotentiale – ob sie gestiegen sind? Nein, ganz sicher nicht. Aber die Bereitschaft, sich auf seine diffusen Ängste zu berufen, um noch das Absurdeste fordern und begründen zu können, die ist sicher gestiegen. Letztlich frage ich mich, ob Schorlemmer und Wolff hier nicht das Geschäft derer betreiben, die die "Thymos-Spannung heben" wollen.

Größere Angstpotentiale – da ist sie schon wieder: The German Angst. Und wieder in so einer nahezu unverbindlichen Form: als Angstpotential. Gemeint ist das komplexe Geschehen rund um Pegida und AfD. Es sind deren Anhänger, die sich auf ihre Angst berufen. Die Angstpotentiale – ob sie gestiegen sind? Nein, ganz sicher nicht. Aber die Bereitschaft, sich auf seine diffusen Ängste zu berufen, um noch das Absurdeste fordern und begründen zu können, die ist sicher gestiegen. Letztlich frage ich mich, ob Schorlemmer und Wolff hier nicht das Geschäft derer betreiben, die die "Thymos-Spannung heben" wollen.  Ich beginne mal mit einem ganz banalen Beispiel aus der Lebenswelt. Wenn wir Opas – sagen wir einmal – 80. Geburtstag feiern, was bedenken wir da, was veranstalten wir, was und wie feiern wir? Werden wir dann hingehen und sagen: Opa ist aber schon gebrechlich, wie soll es nur weitergehen, warum sieht er nicht mehr so gut, warum macht sein Herz nicht mehr alles mit und warum lässt sein Körper nach? Oder steht im Zentrum der Feier nicht der erfreuliche Tatbestand, dass er 80 Jahre alt geworden ist und wir hoffen, ihn noch einige Jahre bei uns zu haben? Geburtstage, allgemeiner: Jubiläen sind keine Therapieveranstaltungen. Freilich werden wir nicht alle Welt zu Opas Geburtstag einladen – sicher, wenn es der 80. Geburtstag ist, wird auch der Bürgermeister kommen und oft der Vertreter der Sparkasse. Aber im erweiterten Kreis der Familie, mit einigen Nachbarn und Freunden werden wir feiern.

Ich beginne mal mit einem ganz banalen Beispiel aus der Lebenswelt. Wenn wir Opas – sagen wir einmal – 80. Geburtstag feiern, was bedenken wir da, was veranstalten wir, was und wie feiern wir? Werden wir dann hingehen und sagen: Opa ist aber schon gebrechlich, wie soll es nur weitergehen, warum sieht er nicht mehr so gut, warum macht sein Herz nicht mehr alles mit und warum lässt sein Körper nach? Oder steht im Zentrum der Feier nicht der erfreuliche Tatbestand, dass er 80 Jahre alt geworden ist und wir hoffen, ihn noch einige Jahre bei uns zu haben? Geburtstage, allgemeiner: Jubiläen sind keine Therapieveranstaltungen. Freilich werden wir nicht alle Welt zu Opas Geburtstag einladen – sicher, wenn es der 80. Geburtstag ist, wird auch der Bürgermeister kommen und oft der Vertreter der Sparkasse. Aber im erweiterten Kreis der Familie, mit einigen Nachbarn und Freunden werden wir feiern.  Ad fontes – zurück zu den Quellen – das beste Beispiel dafür ist die Bibel in gerechter Sprache, die aus der Kirchentagsbewegung hervorgegangen ist und an der Veränderung unserer Gesellschaft mitarbeitet.

Ad fontes – zurück zu den Quellen – das beste Beispiel dafür ist die Bibel in gerechter Sprache, die aus der Kirchentagsbewegung hervorgegangen ist und an der Veränderung unserer Gesellschaft mitarbeitet. Das ist Wortgeklingel, Kitsch, verflacht bis zur Unkenntlichkeit, Sprüche auf Postkarten und Plattitüden in Poesie-Alben lauten so. Zuletzt habe ich diesen Tiefsinn in der E-wie-Evangelisch-Kampagne der EKD-Kirchenfunktionäre gehört. Diese Sätze sind nicht performativ, sondern belanglos. Wer fabriziert so ein Sprachungetüm: Das Angebot der Taufe verspricht dem Menschen zu Beginn des Lebens oder zu einem späteren Zeitpunkt ...? Da will jemand sich sprachlich absichern. Dabei ist das überflüssig. Inwiefern verspricht die Taufe etwas und warum sagt sie es nicht zu? Und diese sprachliche Unsicherheit setzt sich Satz für Satz fort.

Das ist Wortgeklingel, Kitsch, verflacht bis zur Unkenntlichkeit, Sprüche auf Postkarten und Plattitüden in Poesie-Alben lauten so. Zuletzt habe ich diesen Tiefsinn in der E-wie-Evangelisch-Kampagne der EKD-Kirchenfunktionäre gehört. Diese Sätze sind nicht performativ, sondern belanglos. Wer fabriziert so ein Sprachungetüm: Das Angebot der Taufe verspricht dem Menschen zu Beginn des Lebens oder zu einem späteren Zeitpunkt ...? Da will jemand sich sprachlich absichern. Dabei ist das überflüssig. Inwiefern verspricht die Taufe etwas und warum sagt sie es nicht zu? Und diese sprachliche Unsicherheit setzt sich Satz für Satz fort. Obrigkeit: Unter diesem Stichwort hätte man nun gerade zum Reformationsjubiläum mehr sagen können und müssen als es hier geschieht. Faktisch wird nur eine Reformulierung von Barths Christengemeinde und Bürgergemeinde vorgenommen. Aber mit Barth wäre auch an die fatalen Restaurierungstendenzen der Kirchen im Einklang mit dem Staat zu erinnern. Und die Reformationsfeiern waren das beste Beispiel dafür. Diese Verschwisterung von Staat und Kirche war schon erschreckend. Das aber kommt unter diesem Stichwort nicht vor.

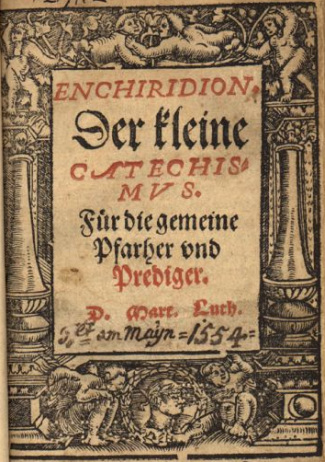

Obrigkeit: Unter diesem Stichwort hätte man nun gerade zum Reformationsjubiläum mehr sagen können und müssen als es hier geschieht. Faktisch wird nur eine Reformulierung von Barths Christengemeinde und Bürgergemeinde vorgenommen. Aber mit Barth wäre auch an die fatalen Restaurierungstendenzen der Kirchen im Einklang mit dem Staat zu erinnern. Und die Reformationsfeiern waren das beste Beispiel dafür. Diese Verschwisterung von Staat und Kirche war schon erschreckend. Das aber kommt unter diesem Stichwort nicht vor. Der nächste Abschnitt des Memorandums trägt die Überschrift Katechismus. Mir wurde nicht ganz klar, was das nun mit der Kritik des Reformationsjubiläums zu tun hat. Vermutlich meinen die Autoren, die reformatorischen Kirchen müssten sich auf so etwas wie einen Katechismus rückbesinnen.

Der nächste Abschnitt des Memorandums trägt die Überschrift Katechismus. Mir wurde nicht ganz klar, was das nun mit der Kritik des Reformationsjubiläums zu tun hat. Vermutlich meinen die Autoren, die reformatorischen Kirchen müssten sich auf so etwas wie einen Katechismus rückbesinnen.  ... macht mich ganz und gar ratlos. Das ist triviale Predigtphraseologie, Kanzelsprache, die mich sonntags immer abstößt und schon nach den ersten zehn Worten der Predigt einschlafen lässt. Diese Sprache ist ahistorisch, unkonkret, lebensfern. Das sind Klischees, die Pfarrer und Pfarrerinnen einfach daher sagen, weil ihnen nichts Besseres und Trefferendes eingefallen ist. Aber so ereignet sich Sprache nicht und so ereignet sich auch nicht der Gott, der in diese Welt gekommen ist.

... macht mich ganz und gar ratlos. Das ist triviale Predigtphraseologie, Kanzelsprache, die mich sonntags immer abstößt und schon nach den ersten zehn Worten der Predigt einschlafen lässt. Diese Sprache ist ahistorisch, unkonkret, lebensfern. Das sind Klischees, die Pfarrer und Pfarrerinnen einfach daher sagen, weil ihnen nichts Besseres und Trefferendes eingefallen ist. Aber so ereignet sich Sprache nicht und so ereignet sich auch nicht der Gott, der in diese Welt gekommen ist.  Was ich damit meine? Ich vermute hinter dieser Sprache den Wunsch zur grundlegenden Veränderung der evangelischen Kirche im Sinne von Effizienz, Instrumentalisierung und Unternehmensstrategien. Dafür scheint mir die Sprache verräterisch. Im Einzelnen: Nicht die Werthaltigkeit des Glaubens, sondern die Wahrheit Gottes sollte uns tragen. Und nein, wir sind theologisch nicht Mitarbeiter der Kirche, wir sind hoffentlich und im besten Falle Obadjas: Mitarbeiter Gottes. Mitarbeiter der [Institution] Kirche werden natürlich als Angestellte in den Blick genommen. Und was bedeutet das: Die Kirche nimmt die Qualität ihrer Mitarbeiter in den Blick? Wer ist dieses Subjekt: die Kirche? Sind damit Kirchenleitungen gemeint? Und aus welchem biblischen Auftrag leitet sich das ab? Von der Qualifizierung ihrer Mitarbeiter sprechen Arbeitgeber [„Unter Qualifizierung versteht man auf dem Arbeitsmarkt und im Personalwesen alle Maßnahmen, die der Qualifikation von Arbeitskräften dienen. Auch die Überprüfung technischer Eignungen wird als Qualifizierung bezeichnet.“ Wikipedia]. Und nicht zuletzt: der Lobpreis der instrumentellen Fähigkeiten – sofern man darunter nicht elementare Kompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen versteht – ist das letzte, was ich in einem theologischen Positionspapier erwarte.

Was ich damit meine? Ich vermute hinter dieser Sprache den Wunsch zur grundlegenden Veränderung der evangelischen Kirche im Sinne von Effizienz, Instrumentalisierung und Unternehmensstrategien. Dafür scheint mir die Sprache verräterisch. Im Einzelnen: Nicht die Werthaltigkeit des Glaubens, sondern die Wahrheit Gottes sollte uns tragen. Und nein, wir sind theologisch nicht Mitarbeiter der Kirche, wir sind hoffentlich und im besten Falle Obadjas: Mitarbeiter Gottes. Mitarbeiter der [Institution] Kirche werden natürlich als Angestellte in den Blick genommen. Und was bedeutet das: Die Kirche nimmt die Qualität ihrer Mitarbeiter in den Blick? Wer ist dieses Subjekt: die Kirche? Sind damit Kirchenleitungen gemeint? Und aus welchem biblischen Auftrag leitet sich das ab? Von der Qualifizierung ihrer Mitarbeiter sprechen Arbeitgeber [„Unter Qualifizierung versteht man auf dem Arbeitsmarkt und im Personalwesen alle Maßnahmen, die der Qualifikation von Arbeitskräften dienen. Auch die Überprüfung technischer Eignungen wird als Qualifizierung bezeichnet.“ Wikipedia]. Und nicht zuletzt: der Lobpreis der instrumentellen Fähigkeiten – sofern man darunter nicht elementare Kompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen versteht – ist das letzte, was ich in einem theologischen Positionspapier erwarte. Und damit kommen wir zum letzten Abschnitt aus dem Papier der Kritiker: Erwartungen. Wir hatten ja schon einleitend gesehen, Erwartungsmanagement ist für manche heutzutage eine wichtige Kategorie. Auch wenn ich persönlich glaube, dass Erwartungsmanagement geradezu systemisch auf Fehler hinausläuft, ist es dennoch wichtig, sich über seine Erwartungen (und deren Realitätsgehalt) im Klaren zu sein. Wir hatten am fehlerhaften Erwartungsmanagement der Evangelischen Kirche gesehen, wie wichtig die Bestimmung der Ausgangssituation ist. Sonst läuft man schnell in die Irre. Das scheint mir nun auch im Papier von Schorlemmer und Wolff der Fall zu sein.

Und damit kommen wir zum letzten Abschnitt aus dem Papier der Kritiker: Erwartungen. Wir hatten ja schon einleitend gesehen, Erwartungsmanagement ist für manche heutzutage eine wichtige Kategorie. Auch wenn ich persönlich glaube, dass Erwartungsmanagement geradezu systemisch auf Fehler hinausläuft, ist es dennoch wichtig, sich über seine Erwartungen (und deren Realitätsgehalt) im Klaren zu sein. Wir hatten am fehlerhaften Erwartungsmanagement der Evangelischen Kirche gesehen, wie wichtig die Bestimmung der Ausgangssituation ist. Sonst läuft man schnell in die Irre. Das scheint mir nun auch im Papier von Schorlemmer und Wolff der Fall zu sein. Biblischen Analphabetismus kann es in zwei Varianten geben: einer schwachen und einer starken Variante, oder anders formuliert: einer kleinbürgerlichen und einer religiösen.

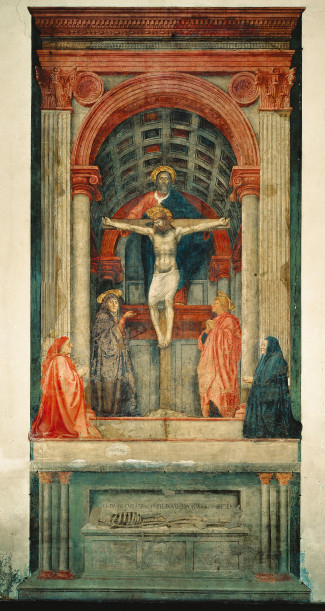

Biblischen Analphabetismus kann es in zwei Varianten geben: einer schwachen und einer starken Variante, oder anders formuliert: einer kleinbürgerlichen und einer religiösen. Wie es um den ebenso oft beschworenen Mangel an musikalischer, kultureller und religiöser Bildung in unserer Gesellschaft wirklich steht, darüber müsste man lange diskutieren. Ich jammere ja auch immer gerne darüber, dass niemand mehr Jan van Eyck, Duccio oder Masaccio kennt, aber war das je besser? Ist das nicht unendlich elitär und setzt die eigene Bildung als Maßstab allgemeiner Bildung absolut?

Wie es um den ebenso oft beschworenen Mangel an musikalischer, kultureller und religiöser Bildung in unserer Gesellschaft wirklich steht, darüber müsste man lange diskutieren. Ich jammere ja auch immer gerne darüber, dass niemand mehr Jan van Eyck, Duccio oder Masaccio kennt, aber war das je besser? Ist das nicht unendlich elitär und setzt die eigene Bildung als Maßstab allgemeiner Bildung absolut?  Einer meiner theologischen Lehrer sagte einmal, der wahre Fehler im Paradies sei nicht gewesen, die Früchte vom Baum der Erkenntnis zu essen, sondern all die phantastischen Möglichkeiten drum herum nicht wahrgenommen zu haben. So kommt mir manchmal auch der theologische Umgang mit der Gegenwart vor. Wir leben in einer überaus reichen Kultur, die so vielen Menschen wie noch nie zugänglich ist und jammern darüber, dass einige Bibelverse aus dem Gedächtnis der Menschen geschwunden sind. Aber vielleicht leben sie ja in ihrem Herzen?

Einer meiner theologischen Lehrer sagte einmal, der wahre Fehler im Paradies sei nicht gewesen, die Früchte vom Baum der Erkenntnis zu essen, sondern all die phantastischen Möglichkeiten drum herum nicht wahrgenommen zu haben. So kommt mir manchmal auch der theologische Umgang mit der Gegenwart vor. Wir leben in einer überaus reichen Kultur, die so vielen Menschen wie noch nie zugänglich ist und jammern darüber, dass einige Bibelverse aus dem Gedächtnis der Menschen geschwunden sind. Aber vielleicht leben sie ja in ihrem Herzen? Ja, das Personal der Kirche. Das Gerede darüber war, ist und bleibt Stammtisch: Gottes Bodenpersonal. Seit Don Camillos Zeiten immer ein Lacher. Das ist so bequem, weil es dem Gläubigen erspart, selbst verantwortlich zu sein.

Ja, das Personal der Kirche. Das Gerede darüber war, ist und bleibt Stammtisch: Gottes Bodenpersonal. Seit Don Camillos Zeiten immer ein Lacher. Das ist so bequem, weil es dem Gläubigen erspart, selbst verantwortlich zu sein.  Und nun Wolff und Schorlemmer: geistig-geistliche Substanz sowie persönliche Ausstrahlung und Authentizität und die Befähigung zu Leitungs- und Führungsaufgaben?

Und nun Wolff und Schorlemmer: geistig-geistliche Substanz sowie persönliche Ausstrahlung und Authentizität und die Befähigung zu Leitungs- und Führungsaufgaben?  Vor allem aber bieten die Autoren nicht einmal ansatzweise Alternativen, außer hohlen theologischen Pathosformeln. Das ist billig. Abstrakt das Gute zu beschwören und das Schlechte zu kritisieren kann jeder. Das Gute zu benennen und praktikabel zu machen ist viel schwerer. Ehrlich gesagt halte ich das Ganze eher für eine dieser typischen Bücherwände, die sich bei näherem Hinsehen als Tapeten erweisen. Klug wird man daraus nicht. Gebildet aber auch nicht.

Vor allem aber bieten die Autoren nicht einmal ansatzweise Alternativen, außer hohlen theologischen Pathosformeln. Das ist billig. Abstrakt das Gute zu beschwören und das Schlechte zu kritisieren kann jeder. Das Gute zu benennen und praktikabel zu machen ist viel schwerer. Ehrlich gesagt halte ich das Ganze eher für eine dieser typischen Bücherwände, die sich bei näherem Hinsehen als Tapeten erweisen. Klug wird man daraus nicht. Gebildet aber auch nicht. "Alles ist häwäl: Alles ist nichts" – heißt es beim Prediger im ersten Kapitel. Das kann, darauf verweist Detlef Dieckmann in seiner Übersetzung für die Bibel in gerechter Sprache, unterschiedlich gedeutet werden. Eitel, wie es mit Luther übersetzt wird, trifft es heute nicht mehr.

"Alles ist häwäl: Alles ist nichts" – heißt es beim Prediger im ersten Kapitel. Das kann, darauf verweist Detlef Dieckmann in seiner Übersetzung für die Bibel in gerechter Sprache, unterschiedlich gedeutet werden. Eitel, wie es mit Luther übersetzt wird, trifft es heute nicht mehr.