Avantgarde |

Luther und die AvantgardeIII – Kunstwerke und KünstlerAndreas Mertin

Das schließt nicht aus, dass dennoch gute und diskutable Kunstwerke präsentiert werden, aber es ist eben nicht zwingend. Jonathan Meese würde vermutlich zu jedem Anlass seinen Rumpelstilzchen-Tanz aufführen. Seine Wittenberger Arbeit ist jedenfalls kontingent. Wer ist noch mal dieser Martin Luther? Ach ja, der wollte auch nur Sicherheit. Das ist schlecht. Kunst ist dagegen gut. Ende der überaus restringierten ‚Haltung‘. Ein Jonathan Meese, der im Kunstbetrieb nichts riskiert, riskiert die große Lippe gegenüber Martin Luther, der sein Leben für die Reform der Kirche einsetzte. Wie peinlich. Da war ja der Liederdichter Luther ein bedeutenderer Künstler als dieser Künstler-Darsteller Jonathan Meese. Dort, wo die christliche Religion einmal tatsächlich zum künstlerischen Thema wird, wie beim Jesus-Casting von Christian Jankowski (2011) oder dem bibelschreibenden Roboter (2007), da handelt es sich um nicht im Ausstellungskontext entstandene Arbeiten, sondern um ältere Werke, die nur integriert wurden. Das ist für Besucher, die die Arbeiten nicht kennen, vielleicht interessant, aber für andere doch etwas zu erwartungsgemäß. Deutlich wird so, dass die Arbeiten dem Thema „Luther und die Avantgarde“ nur zugeordnet wurden. Ist das wirklich erkenntnisproduktiv? Ein Roboter, der die Bibel schreibt, um auch das zu sagen, hat eben wenig mit Luther, aber viel mit den Skriptorien mittelalterlicher Klöster zu tun. Der Unterschied zwischen der Abschrift einer Bibel und ihrer Übersetzung in eine andere Sprache ist größer als manche denken. Da haben die Kuratoren nicht nachgedacht. Und nicht umsonst situiert Jankowski seine Arbeit in Italien und greift damit die performative Inszenierungssucht des Priestertums auf. Ob das auch die doch etwas nüchterne Betrachtung des Pfarramts der Protestanten zutrifft, erscheint mir fraglich. AußenarbeitenVon den Außenarbeiten in Wittenberg habe ich nur die von Johanna Reich und die unmittelbar am und im Hof des Gefängnisses befindlichen Arbeiten wahrgenommen. Johanna Reich: Die Künstlerin hat auf einer Litfaß-Säule Bilder junger Menschen mit den Bildern von Widerständlern verschmolzen. So unspektakulär ihre Arbeit auf den ersten Blick auch wirken mag (viele Menschen gehen in der durch Bilder und Werbung übersättigten Welt einfach daran vorbei), so kommt sie doch dem Ausstellungsanlass vielleicht so nahe, wie keine andere künstlerische Arbeit in dieser Ausstellung. Johanna Reich hat, folgt man dem Katalog, in ganz Deutschland Gespräche mit jungen Leuten geführt und sie gefragt, was für sie „Widerstand“ und „Rebellion“ bedeuten. Und ob es Personen gibt, mit denen sie sich in dieser Hinsicht identifizieren könnten. Mit anderen Worten, nicht die Haltung der Künstlerin steht bei dieser Arbeit im Vordergrund, sondern diverse Haltungen aus Geschichte und Gegenwart und die einzunehmenden Haltungen der Befragten. Das leuchtet mir sehr ein. Johanna Reich hat dann die Jugendlichen aus dem Internet Bilder ihrer Vorbilder auswählen lassen und sie dann im Fotostudio mittels Bildprojektionen mit den Köpfen bzw. Körpern der Befragten verschmolzen. Von den so entstandenen Fotografien wurden dann je drei auf schwarz verkleidete Litfaßsäulen aufgebracht, die im öffentlichen Raum von Wittenberg stehen und so nicht zuletzt auf Martin Luthers Thesenanschlag anspielen. Und nun sieht man die Gesichter von Oskar Schindler, Nelson Mandela, Sophie Scholl verbunden mit Gesichtern von jungen Menschen, die in ihnen bestimmte Haltungen von Widerstand und Rebellion verkörpert sehen. Anders als Martin Luther setzt Johanna Reich ganz auf die Bildsprache, kein Text findet sich auf den Säulen, man ist ganz auf das Wiedererkennen und die Bildsprache verwiesen. Eine stille, aber beeindruckende Arbeit. Erwin Wurm: So sehr ich die Arbeiten von Erwin Wurm eigentlich schätze, die im Eingangshof des Gefängnisses gezeigte erscheint mir banal. Ein überdimensionierter roter Boxhandschuh mag zwar, wie der Katalog meint, ein markantes Zeichen zu sein. Aber dann fragt man sich doch gleich: Wofür? Soll hier ernsthaft der Boxhandschuh als Symbol für eine Haltung begriffen werden? Der faire Boxkampf, an dessen Ende einer k.o. auf dem Ringboden liegt? Mit Müh und Not kann man das auf die visuellen Bildpolemiken der Reformationszeit beziehen, auf mich wirkt es schlicht willkürlich. Einen Kampf gegen Verlogenheit kann ich mit bestem Willen in der Arbeit nicht erkennen. Andreas Slominski: Der Künstler hat im Eingangshof des Gefängnisses eine sensible Arbeit aufgestellt, von der ich fürchte, dass sie angesichts des „schreienden“ roten Boxhandschuhs von Erwin Wurm weniger wahrgenommen wird, als es ihr gebührt. Slominski kombiniert seine Assoziationen zur Thesentür der Schlosskirche und den Lärmschutzwällen am Ortseingang von Wittenberg. Zusammen gesehen ergibt sich so eine Verbindung zweier Jubiläen: das 500jährige Reformationsjubiläum und das 100jährige Jubiläum von Marcel Duchamps Readymades. Eine wunderbar inspirierende Kombination. Im KellergeschossJuergen Staack: Auf einem interaktiven Beziehungsgefüge zwischen drei Aktanden beruht die Arbeit von Juergen Staack. Aus dem Gelände des früheren Gefängnisses laufen Leute herum, die sich umsehen und in ihrer Muttersprache das, was ihnen wahrnehmens- und beschreibungswert erscheint, in ein Funkmikrophon sprechen. Diese Beschreibungen werden dann per Funk an einige Schreiber im ersten Ausstellungsraum übertragen, die den Text auf drei Tafeln schreiben, deren Schrift nach einiger Zeit verblasst. Wenn der Betrachter also den Gefängnishof betritt, könnte er so beschrieben werden und träfe diese Beschreibung dann schon im ersten Raum an (so ging es uns, als wir zum zweiten Mal dort waren). Die Beschreibungen überschreiben sich nach und nach und gehen quasi im Strom der Ereignisse unter. Man kann, wenn man um den Vorgang bereits weiß, natürlich durch auffälliges Verhalten eine Beschreibung durch die Mikrofonträger erzwingen. Uninteressant ist das Ganze nicht, es spiegelt die unendliche Intertextualität unserer Lebenswelten. Christian Jankowski: So originell Christian Jankowskis Arbeit zum Casting eines Jesus-Darstellers auch ist, aber sie ist doch schon ein Klassiker (und ein Lieblingskunstwerk von Pfarrerinnen und Pfarrern). Nur sehr indirekt passt sie zum Ausstellungsanlass, sie ist eher katholisch inspiriert. Sinnvoller wäre eigentlich sogar die noch ältere Arbeit Jankowskis aus dem Jahr 2001 mit dem Titel „The Holy Artwork” gewesen, die den Gottesdienst eine Fernsehkirche in Amerika zeigt. Mat Collishaw: Miao Xiaochun: Mit dem Bild des Ungläubigen Thomas von Caravaggio aus dem Jahr 1603 setzt sich der chinesische Künstler Miao auseinander. Für sein Oeuvre ist es charakteristisch, dass er sich immer wieder mit Kunstwerken der Vergangenheit auseinandersetzt. Sei es der Garten der Lüste von Hieronymus Bosch, sei es Michelangelos Weltgericht, sei es Raffaels Schule von Athen. Und in Wittenberg nun also Caravaggio. Auch wenn dieser kaum dem reformatorischen Ordo zuzuordnen ist, so ist die elementare Geste des Zweifels und der eindringlichen Befragung durchaus passend. Miao Xiaochun löst das Werk in die Virtualität auf (ein wenig erinnertes an das Musikvideo „Wide open“ der Chemical Brothers). Sola structura. Andrey Kuzkin: Der Künstler hat in seiner Zelle eine Stellage mit zahlreichen Figuren zusammengestellt, die aus Brot, Salz und Spucke geknetet wurden und einen Flehenden bzw. Betenden darstellen. Das rekurriert auf historische Vorbilder aus Konzentrationslagern und Gefängnisse in totalitären Staaten. Die Arbeit vermittelt ein intensives Szenario von Verzweiflung, Haltung, Hoffnung und Humanität. Jörg Herold: Ehrlich gesagt hat mich diese Arbeit im Kellergeschoss der Ausstellung am meisten beeindruckt. Und das lange bevor ich den Text im Katalog gelesen habe, und noch bevor ich die scheinbar unvermeidlichen Wahrnehmungsanweisungen auf dem Schild vor der Zelle studiert hatte. Man betritt diese Zelle nachdem man bis dahin lauter Zellen besucht hatte, in denen konkrete Kunstobjekte waren. Und plötzlich – je nach den Lichtverhältnissen, die gerade vor dem Zellenfenster herrschen – ist man in einem scheinbar ganz leeren und ungestalteten Raum (so ging es jedenfalls mir). Und dann, wenn es vor dem Fenster lichter wird, dann leuchtet an den Wänden ein mildes Grün auf, auf dem dann nach und nach diverse Schriftzüge sichtbar werden – genauer: arabische Schriftzüge. Sie folgen einem Hadith, der besagt:

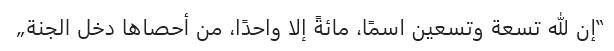

„Wahrlich, Gott hat neunundneunzig Namen, einen weniger als hundert. Mit anderen Worten, Herold hat die 99 schönen Namen Allahs[1] an die Wand geschrieben, also:

In der mystischen Tradition des Islam kann man sich so den Eigenschaften Gottes nähern. Im Kontext einer Ausstellung zu „Luther und die Avantgarde“ ist Herolds Arbeit ebenso poetisch wie irritierend, fremd und doch faszinierend. Und Herold beschreibt im Katalogtext, wie ihn gerade diese unverständliche Fremdheit des Koran herausgefordert hat. Für ihn als Atheisten ist die sich in den Religionen artikulierende Gewissheit fremd, etwas totaliter aliter sozusagen, und das fordert ihn zum Begreifen und zur künstlerischen Auseinandersetzung heraus. ErdgeschoßZhang Huan: Vielleicht war es diese Arbeit, bei der mir bei der Lektüre des begleitenden Textes zum ersten Mal wirklich der Kragen platzte. Man sollte – sofern man Nicht-Protestant ist – vielleicht vorher Martin Luthers satirischen Text über die Heiligen Dinge aus der Neuen Rheinzeitung von 1542 lesen, damit man begreift, welches Missverständnis hier zum Tragen kommt. Natürlich können viele Menschen die Unterschiede zwischen den Religionen und Konfessionen nicht verstehen und deshalb ist alles, was irgendwie mit Religion zu tun hat, einerlei und wird in dieselbe Schublade gepackt. Ob eine Religion dabei Dingmagie betreibt oder gerade Dingmagie scharf ablehnt – wen kümmert es? Religion ist doch immer irgendwie magisch (und merkwürdig). Zhang Huan hat in einer fragmentarisierenden Form Leonardo da Vincis Abendmahl an die Zellenwand gebracht. Und zwar so, dass das Werk wie ein Fund aus einer steinzeitlichen Höhle oder eher noch aus einer römischen Katakombe wirkt. Man fühlt sich unmittelbar an alte Schwarz-Weiß-Fotos von den Darstellungen des Abendmahls in der Callixtus Katakombe (s. Abb.) erinnert. Nur dass durch die verwendete Asche eine höhere Materialität der Darstellung erreicht wird. Im Katalog heißt es dazu: „Zhang Huan fertigt Bilder und Skulpturen aus der Asche von Räucherwerk, die aus buddhistischen Tempelanlagen in China stammt, und bereichert sein Werk so um eine transzendente Ebene.“ Ach, wenn Religion doch nur so einfach wäre. Im Buddhismus reicht es demnach, Asche von Räucherwerk zu nehmen, um das Kunstwerk um eine Ebene der Transzendenz zu bereichern. Ich glaube nicht, dass das dem Verständnis der buddhistischen Lehre entspricht. Und auch in den dingmagisch orientierten Gruppen des Christentums reicht es nicht, einfach nur die Reste von religiösen Riten zu verwenden, um die religiöse Bedeutung zu steigern. Ich glaube auch nicht, dass der Künstler das meint. Aber im Katalog wird es ihm unterstellt: „gerade in der Verwendung eines durch und durch von Spiritualität durchzogenen Materials schafft Zhang Huan ein religiöses Bildwerk, das wesentlich durch seine transzendente Materialität bestimmt ist und so die physischen Grenzen überwindet. Der Blick des Künstlers ermöglicht dem Betrachter eine Offenheit und Toleranz dem Werk und insbesondere den darin artikulierten universellen Auffassungen von Religion, Glaube und Spiritualität gegenüber, die aktueller sind denn je.“ Martin Luther hätte jedenfalls für so eine Ansicht nur Ironie übrig. Was versteht jemand eigentlich unter einer „transzendenten Materialität“ die zudem noch „physische Grenzen überwindet“? Kann das mal jemand in vernünftige Sprache auflösen? Und inwiefern ermöglicht der Blick (und nicht das Werk) des Künstlers mir als Betrachter Offenheit und Toleranz? Und inwiefern zeigen sich darin die „universellen Auffassungen von Religion, Glaube und Spiritualität“? Gibt es das überhaupt: universelle Auffassungen von Religion? Das ist schieres Wortgeklingel, schlechtes Feuilleton, aber jedenfalls keine kunsthistorisch verantwortete Beschreibung von Werken der zeitgenössischen Kunst. Ivan Plusch: Ulrike Kuschel: Erst beim zweiten Besuch der Ausstellung hat sich mir Ulrike Kuschels Arbeit erschlossen. Das liegt daran, dass ich sie beim ersten Mal für eine kunsthandwerkliche Arbeit gehalten habe, weil ich nicht erkannte, dass ihr Kunstwerk auf der anlassbezogenen Transformation einer kunsthandwerklichen Vorlage basierte. Von dem Schreib- und Rechenmeister Christian Daniel Briegleb stammt eine Zeichnung aus dem Jahr 1768, die „Doctor Martinus Lutherus in das Glaubensbekenntnis des heiligen Bischofs Athanasii gekleidet“ zeigt. Die Ausstellung „Luthermania – Ansichten einer Kultfigur“ schreibt zu dieser Zeichnung:

Den Kern dieses Blattes, die Lutherfigur, hat Kuschel aufgenommen, die gestaltbildenden Texte aber geändert. Und in der Wahl der Texte erarbeitet sie fünf Lutherbilder der letzten 100 Jahre: von Karl Barth (1933), von Thomas Mann (1945), von Jürgen Kuczynski (1952), von Erich Honecker (1980) und von Karl Carstens (1983). Diese Lutherbilder sehen aber in der Entfernung natürlich gleich aus, weil die Worte zu Linien gerinnen. Erst wenn man näher herantritt und die Zeilen liest, konturieren sie fünf verschiedene Lutherbilder je nach zugrunde liegender Ideologie. Die Texte liegen für die Besucher noch einmal extra aus, so dass der Betrachter auch nachhaltig den Mythen der Lutherbilder nachgehen kann. Ohne die Mitarbeit der Besucher funktioniert das Kunstwerk nicht. Er muss an die Werke herantreten, muss den Ansatzpunkt des Textes finden und kann dann den verschlungenen Pfaden der Argumente und Ansichten folgen. Von den im Erdgeschoß ausgestellten Arbeiten hat mich dieser Bilderzyklus am meisten beeindruckt. Vielleicht findet sich eine Evangelische Akademie oder eine Kirchenleitung, die dieses Werk ankauft. 1. ObergeschossRichard Jackson: Richard Jackson lässt uns – übrigens durchaus auch in einer gewissen Tradition der Trompe-l’œil-Malerei – in einen Raum der Bildverweigerung bzw. der konzentrierten Bildreflexion blicken. Diese spezifische Form der ästhetischen Negativität kann man im 20. Jahrhundert mit Malewitschs suprematistischer Malerei und hier mit dem Schwarzen Quadrat beginnen sehen und sie setzt sich fort über viele Stationen bis in die Gegenwart. Auf die Rückseiten von Gemälden zu blicken hat freilich eine Tradition seit dem 17. Jahrhundert wie Cornelis Gijsbrechts‘ „Rückseite eines Gemäldes“ aus dem Jahr 1670 vor Augen führt. Ich bin mir über den besonderen Erkenntnisgewinn einer derartigen Inszenierung im Jahr 2017 nicht sicher, es scheint mir eher eine Illustration der berühmt-berüchtigten Ausstellung Iconoclash von Bruno Latour und Kollegen im ZKM im Jahr 2002 zu sein. Danach ist die "moderne Malerei, seitdem sie in der Konkurrenz zur Fotografie um ihr Überleben kämpft, ... die Exekutivform des Bilderverbots - nichts anderes als eine unendliche Geschichte von Austreibung und Zerstörung, Aufschlitzen und Abwracken, Entzaubern und Eliminieren".[3] Aber die Wiederholung der These macht sie nicht besser. Im Katalogtext stößt man nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen auf die Rede vom reformatorischen Bilderverbot. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber weiß der Kommentator nicht, dass das Luthertum kein Bilderverbot kennt? Ein simpler Blick in den Katechismus hätte ihnen doch gezeigt, dass Katholiken und Lutheraner das Bilderverbot gestrichen haben. Das zweite Gebot lautet bei Luther: „Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz gebrauchen; denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.“ Und der Witz bei Luther, das hat nicht zuletzt Werner Hofmann in der Ausstellung „Luther und die Folgen für die Kunst“ 1983 schlagend gezeigt, ist ja gerade, dass er die Bilder an sich frei gibt. Also nicht verbietet. Ein Bilderverbot im generellen Sinn gibt es in keiner christlichen Kirche – nicht einmal bei den Reformierten. Es gibt ein Kultbildverbot, das sich explizit auf den Versammlungsraum der Gemeinde bezieht. Wenn also ein Künstler sich der Darstellung verweigert, so kann man ihm zuschreiben, den Sinn des biblischen Bilderverbots metaphorisch(!) aufzugreifen[4] und visuell umzusetzen, aber er befolgt oder thematisiert damit weder das jüdische noch das reformierte Bilderverbot, weil beide das Bilderverbot gemäß der Heiligen Schrift als Kultbildverbot und nicht als Darstellungsverbot begreifen. Das biblische Bilderverbot jenseits des Kultbildverbots anzuwenden, ist ein popkulturelles Missverständnis. Christian Boltanski: Die Negativität der Bilder ist auch bei der Zelle von Christian Boltanski ein Thema. Der Besucher betritt die Zelle und wird unmittelbar von den wummernden Tönen eines Lautsprechers erfasst. Schnell spürt man, dass sie den Rhythmus von Herztönen haben. Blickt man sich in der Zelle um, dann sieht man an den Wänden zahlreiche einfache schwarze Bilderrahmen mit schwarzen Flächen, die wie Spiegel nur die Umgebung reflektieren. Unter der Decke hängt eine Glühlampe, die den Raum bestrahlt und vom Rhythmus des Herzschlages angetrieben wird. Die schwarzen Bilder sind geschwärzte Porträts, nicht mehr präsente Personen. Einzig der Betrachter kann sich in den Bildern spiegeln. Thomas Huber: In seinem Katalogtext zu seinem Zellenraum paraphrasiert Huber die alten Argumente von Jan Assmann, die dann indirekt 2002 zur Karlsruher Ausstellung „Iconoclash“ geführt haben. Durch Wiederholung werden die Argumente nicht besser. Inzwischen ist die Diskussion darum (z.B. im Perlentaucher) Welten weiter. Dass Religionen mit Bildern ihren Göttern näher sind als solche ohne Bilder würde wohl niemand mehr vertreten. Angesichts der Personalpräsenz Gottes in Jesus Christus wäre das auch absurd. Auch Huber folgt dem Mythos, der Protestantismus sei eine bilderfeindliche Religion. Aber es ist und bleibt ein Mythos.

2. ObergeschossAuf dieser Ebene versammeln die Kuratoren vor allem Künstler aus der Kategorie „Darf bei keiner Ausstellung fehlen“ – auch wenn kein sachlicher Bezug gegeben ist. Man könnte auch sagen: diese Haltungen passen immer. Stephan Balkenhol: Was soll man dazu sagen? Passt das nicht immer oder nie? Eine Kleinskulptur von Balkenhol ordnet sich in jeden Kontext ein. Man könnte dazu sagen, was als Handlungsaufforderung an einem anderen Objekt der Ausstellung stand: You can take it or leave it. Markus Lüpertz: Ich erinnere mich daran, wie Markus Lüpertz vor vielen Jahren lautstark seine Konversion von der evangelischen zur katholischen Kirche verkündete. Sein gutes Recht. Warum er dennoch mit einer Kleinskulptur hier vertreten ist, erschließt sich mir nicht. Aber mit Malerfürsten hat Luther sich ja gut verstanden. Warum dann nicht auch Lüpertz? Spannend wäre es natürlich gewesen, wenn in diesem Falle auch die Haltung des Künstlers präsent gewesen wäre. 3. ObergeschossYury Kharchenko: Der Künstler geht den Verstrickungen der Deutschen Christen in den Antisemitismus und den Nationalsozialismus nach. Dazu stellt er ein imaginäres Bild des Reichbischofs Müller einem historischen Foto von Herschel Grynszpan, dem Attentäter auf den Botschafts-Attaché vom Rath, der den Anlass für die Reichpogromnacht bildete, gegenüber. Reichsbischof Müller wird dabei im Stil des berühmten Papstbildes von Velazquez dargestellt. Dass allerdings, wie er im Kataloigtext schreibt, die Reichspogromnacht „nicht zufällig am Tag von Luthers Geburtstag inszeniert wurde“ ist selbst ein von dem nationalsozialistischen Bischof Martin Sasse Ende 1938 nachträglich konstruierter Mythos. -> Hier gehts weiter zu Teil IV

Anmerkungen

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/107/am587.htm |

Es ergibt sich aus dem Konzept der Präsentation von Haltungen, wenn die Kuratoren dann auch möglichst ‚prominente‘ Künstler auszustellen trachten, sozusagen die besten Marken, jene also, die sich medienwirksam kommunizieren lassen und die einen Wow-Effekt versprechen. Also muss es aus der Sicht der Kuratoren auch keine irgendwie geartete Verbindung der Künstler zum Ausstellungsanlass geben, es reicht, wenn diese einfach eine Haltung dazu einnehmen, die dann von den Kuratoren als divinatorisch geadelt wird. Und dabei ist es nicht einmal so wie in der Kunst des 20. Jahrhunderts, dass „Religion“ das außerästhetische Material ist, mit dem die Künstler nun in ästhetischer Perspektive arbeiten, vielmehr ist nun die Haltung der Künstler das Auszustellende.

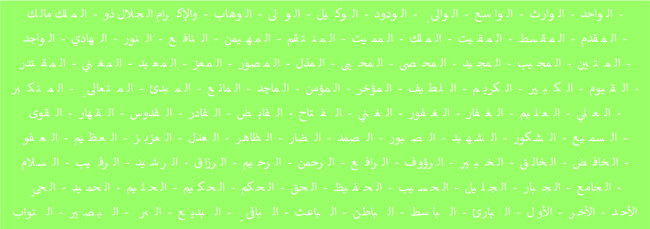

Es ergibt sich aus dem Konzept der Präsentation von Haltungen, wenn die Kuratoren dann auch möglichst ‚prominente‘ Künstler auszustellen trachten, sozusagen die besten Marken, jene also, die sich medienwirksam kommunizieren lassen und die einen Wow-Effekt versprechen. Also muss es aus der Sicht der Kuratoren auch keine irgendwie geartete Verbindung der Künstler zum Ausstellungsanlass geben, es reicht, wenn diese einfach eine Haltung dazu einnehmen, die dann von den Kuratoren als divinatorisch geadelt wird. Und dabei ist es nicht einmal so wie in der Kunst des 20. Jahrhunderts, dass „Religion“ das außerästhetische Material ist, mit dem die Künstler nun in ästhetischer Perspektive arbeiten, vielmehr ist nun die Haltung der Künstler das Auszustellende. Es ist ganz interessant, dass die Kuratoren im Katalog die Inszenierung dieses Künstlers vor Ort konterkarieren, indem sie ein Nahbild der Arbeit präsentieren, und damit eine Ansicht, die für den Betrachter vor Ort nicht erreichbar ist. Er wird vor der Zelle durch das Zellengitter kunstvoll auf Distanz gehalten, kann dem einsamen Eremiten in seinem Studium eines (heiligen) Textes nicht so nahe kommen, wie im Katalog dargestellt. Das verändert die Wahrnehmung dramatisch. Ansonsten greift Collishaw eine bestimmte Variante des Heiligen Hieronymus in der Einöde auf, wie wir sie nebenstehend auf dem Gemälde von Albrecht Dürer sehen. Man sieht in einer Höhlensituation einen älteren Eremiten beim Lesen der Schrift.

Es ist ganz interessant, dass die Kuratoren im Katalog die Inszenierung dieses Künstlers vor Ort konterkarieren, indem sie ein Nahbild der Arbeit präsentieren, und damit eine Ansicht, die für den Betrachter vor Ort nicht erreichbar ist. Er wird vor der Zelle durch das Zellengitter kunstvoll auf Distanz gehalten, kann dem einsamen Eremiten in seinem Studium eines (heiligen) Textes nicht so nahe kommen, wie im Katalog dargestellt. Das verändert die Wahrnehmung dramatisch. Ansonsten greift Collishaw eine bestimmte Variante des Heiligen Hieronymus in der Einöde auf, wie wir sie nebenstehend auf dem Gemälde von Albrecht Dürer sehen. Man sieht in einer Höhlensituation einen älteren Eremiten beim Lesen der Schrift.