Die Eine Welt |

ChiEine BuchvorstellungAndreas Mertin

Klappentext: „Die vorliegende Arbeit betritt neue Wege in der Christologie, indem sie den "kosmischen Christus" zu neuer Geltung bringt. Das Kreuz wird nicht historisch und statisch verstanden, sondern prozesshaft und als innerweltliche Abbildung eines universalen, transzendenten Musters. Im griechischen Buchstaben X (Chi) wird dieser Vorgang sinnfällig auf den kürzesten Nenner gebracht. Der Autor beansprucht, dieses chiastische Grund-Motiv in vielfältigen Zusammenhängen aufzuzeigen, von der Antike bis in die Gegenwart. Die Christologie als das Herzstück jeder christlichen Theologie kann so anschlussfähig und aussagekräftig werden für unsere postmoderne Situation, zum Beispiel im Dialog mit den Wissenschaften, der Philosophie, der Kunst, den Religionen.“ Das Buch versucht in wiederholten Annäherungen „strukturelle Ähnlichkeiten“ zwischen verschiedenen Phänomenen diverser kultureller Felder aufzuweisen: das so genannte CHI-Prinzip. Es geht dem Verfasser aber um mehr als eine bloße Spurensuche, sondern, wie er schreibt, um das Auffinden einer strengen Art der Analogie. Der Aufbau des BuchesMünch arbeitet das „CHI-Prinzip“ in ganz unterschiedlichen Kontexten heraus. Die Einleitung informiert über die Methodik und gibt eine Grundlegung zum CHI-Prinzip (9-29). Das erste Kapitel widmet sich der angezielten „Dynamisierung des Kreuzes“ (30-43). Das zweite Kapitel steht unter der Überschrift „Das Kreuz in allen Dingen: Das CHI-Prinzip“ und setzt sich mit Platons Weltseele, dem kosmischen Christus, dem Kreuz als Schema des menschlichen Körpers und den Naturwissenschaften auseinander (44-69). Das dritte Kapitel setzt sich mit der jüdischen Mystik auseinander (70-77). Deutlich wird bis dahin schon, dass Münch das CHI-Prinzip umkreist, es sozusagen phänomenologisch abschattet.

Das CHI in der KunstIm 17. Kapitel kommt Münch auf das CHI in der Kunst zu sprechen. Darauf möchte ich etwas eingehen, weil hier auch eher meine eigene Kompetenz liegt. Ich hätte erwartet, einiges zum Sol Invictus, zu Kandinsky oder ganz allgemein zum kosmischen Christus in der Kunst zu finden. Aber Münch konzentriert sich in der Darstellung auf Cranach, einige Ikonen, eine Verkündigungsszene bei Fra Angelico, zwei Bilder von Salvador Dali und Werke von Antoni Tapies. Ehrlich gesagt, empfinde ich die Auswahl als etwas willkürlich, so als ob man einfach Bilder aneinander gereiht hätte, auf die man bei Gelegenheit gestoßen ist und bei denen das Kreuz in der einen oder anderen Form eine Rolle spielte. Das sollte aber in einer theologischen wissenschaftlichen Arbeit nicht so sein, hier geht es um systematische Erschließung. Wenn also z.B. der Lendenschurz bei den Kreuzigungsdarstellungen von Cranach eine Rolle spielt und man vermutet, dass das im Bezug zum eigenen Thema steht, dann muss man überprüfen, ob Cranach hier nur ein ikonographisches Element übernimmt oder innovativ tätig ist.

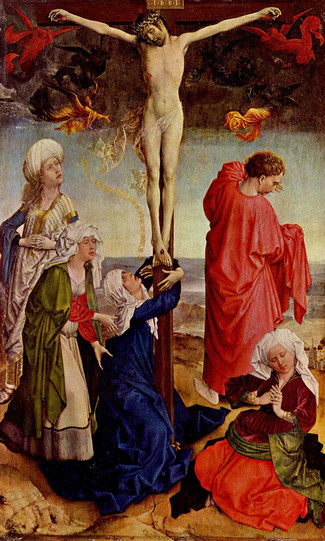

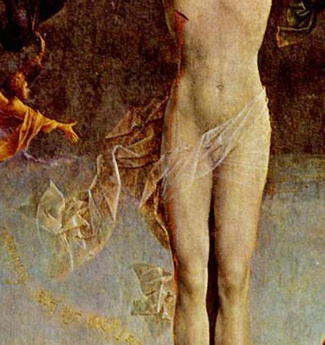

Man müsste also der Genese dieser Konstellation nachgehen. Sonst spekuliert man nur. Münch zeigt nun selbst ein berühmtes Steinkruzifix aus der Klosterkirche von Maulbrunn aus dem Jahr 1473 als Vorläufer und ergänzt aus dem lokalen Klosterführer, dass der wehende Lendenschurz auf den Moment des Todes Christi verweise. „Dies sei die damals übliche, Trost spendende Darstellungsweise des Gekreuzigten gewesen.“ Und Münch ergänzt: „Das ist interessant und leuchtet auch ein.“ Mir freilich nicht.[1] Seit fast 500 Jahren war das Christentum daran gewöhnt, diesen Aspekt in einer spezifischen Ikonographie auszudrücken, die zudem christologisch abgesichert war.[2] Es ist die Differenz zwischen dem Christus mit den geöffneten Augen am Kreuz (Christus triumphans) und dem Christus mit den geschlossenen Augen (der Schmerzensmann). Es spricht wenig dafür, dass die Künstler um 1500 oder danach davon abgewichen sind. Nein, der wehende Lendenschurz muss eine andere Bedeutung haben, die aus der Geschichte dieses Details erschlossen werden muss. Natürlich findet sich der Hinweis auf das wehende Lendentuch als Zeichen des Moments des Todes in der Literatur, ist dort allerdings kaum begründet. Es indiziert vermutlich genau das Gegenteil des Behaupteten, nämlich die Göttlichkeit Jesu.[3] Für Münch ist nun wichtig, dass wir das wehende Lendentuch nicht nur in Maulbrunn, sondern auch auf verschiedenen Gemälden von Cranach finden. Und in diesem Punkt kommt es zu einer Überschneidung mit meinen eigenen Studien: Ich hatte in Heft 61 u.a. darüber nachgedacht, was der merkwürdig bewegte und im Bildkontext unmotivierte Lendenschurz Christi bei der Kreuzigung auf der Darstellung auf der Predella des Wittenberger Stadtaltars von Lukas Cranach, die auf dem Bild ja einfach mitten in den Raum gestellt ist, bedeuten könnte.[4] Meine Lösung war, dass es sich um eine Betonung der Dynamik des Geschehens handeln könne. Der Prediger soll so eindrücklich predigen, dass Christus wie bewegt vor Augen erscheint. Das wäre durchaus eine „Dynamisierung des Kreuzes“ so wie es Münch vorschwebt. Ich habe auf die Schnelle kein Beispiel aus der Zeit vor 1425 gefunden und gehe deshalb zunächst davon aus, dass es erst Anfang des 15. Jahrhunderts Eingang in die Kunst gefunden hat. Wenn das so wäre, dann wäre es eng mit der Entwicklung der niederländischen Malerei verbunden und ihrer Fähigkeit, Stofflichkeit konkret darzustellen. Erst dachte ich, es wäre Rogier van der Weyden zuzuschreiben, weil es das große Kreuzigungstriptychon von ihm im Wiener Kunsthistorischen Museum gibt, das in die Zeit von 1443-45 datiert wird, und auf dem der Lendenschurz deutlich weht. [Hier kann man das Bild en Detail studieren!]

Das Kunsthistorische Museum Wien schreibt zu dem uns interessierenden Detail des Bildes: “And there is a second innovation as well: Christ’s loincloth, which seems to be blowing in the breeze. It became a motif frequently employed in Netherlandish and German painting.”

KritikInsgesamt meine ich, dass etwas weniger mehr gewesen wäre. Kunst und Philosophie, Körperhaltung und Augenlicht, Mystik und Lutherrose – wenn überall das Chi auftaucht, dann geht die Trennschärfe der Beobachtung verloren. Es ist ähnlich wie bei manchen, die über die Kosmologie des Pyramidenbaus nachdenken und zu gewagten Schlussfolgerungen über die Zusammenhänge kommen. Denn irgendwann ist jedes Objekt das Ergebnis der Multiplikation bestimmter Zahlen. Diese Gefahr sehe ich auch, wenn ein bestimmtes Zeichen als Grund-Motiv ausgewiesen werden soll. Irgendwann kann man nicht mehr unterscheiden, ob etwas diese Chi-Form zufällig angenommen hat oder ob die erkannte Form tatsächlich auch eine Aussage trägt. Ganz im Sinne Goethes: „Du siehst, mit diesem Trank im Leibe, bald Helenen in jedem Weibe.“ (Faust, Teil I, Hexenküche) Ich hätte daher gerne gewusst: Wo trifft das Chi einmal nicht zu? Wo sieht etwas nur aus wie das Chi, widerspricht dem Augenschein aber? Es geht also um eine präzise Kriteriologie. Ob der Aufweis, dass sich hinter vielem das Chi verbirgt, tatsächlich ein Beitrag ausgerechnet für Diskussionen über Christologie in der Postmoderne ist, darf dann auch bezweifelt werden. Der Gedanke, dass es so etwas wie ein Grund-Motiv gibt, ist durch und durch modern und gerade nicht post-modern. Die Postmoderne lebt von der Differenz, von der Unüberbrückbarkeit der Diskursinseln, vom Kampf gegen die großen Erzählungen. Ein durchgehendes Grund-Motiv ist ihr daher suspekt. Die Erarbeitung verbindender Strukturen scheint mir eher ein modernes Gesprächsangebot an Philosophie und Religionen zu sein. Der Wunsch, alles mit Allem zu verbinden, zeitigt dann auch merkwürdige Verkettungen. Etwa wenn Jan van Eycks Genter Altar der Wirkungsgeschichte des Nikolaus von Kues zugeschlagen wird (135). Das ist wenig wahrscheinlich. Die großen Schriften des Nikolaus von Kues erscheinen alle deutlich nach der Fertigstellung des Genter Altars (selbst dann, wenn man die Spätdatierung des Altars auf das Jahr 1435 akzeptiert). [Exkurs] Dankbar bin ich Münch für seine implizite Aufdeckung der freien, um nicht zu sagen willkürlichen Argumentationsführung von Navid Kermani. Sie wird einsichtig, wenn man den Angaben von Münch folgt. Das bei ihm angeführte Zitat „Erstmals dachte ich: Ich – nicht nur: man –, ich könnte an ein Kreuz glauben“ steht nämlich nicht nur in Kermanis Artikel über das abstrakte Kreuz von Karl Schlamminger (aus dem Münch es zitiert), sondern auch schon im Text über Guido Reni in der NZZ (nicht aber in dessen Wiedergabe im Buch „Ungläubiges Staunen“). Es zeigt die künstlerische Freiheit der Argumentation von Kermani, der ja nur einmal „erstmals“ gedacht haben kann, er könne an ein Kreuz glauben (vermutlich, so legt es die Komposition nahe, beim Kreuz vom Schlamminger und nicht bei der Betrachtung des Reni), und der vermutlich aus ästhetischen Gründen den Satz aus dem einen Artikel in den anderen Artikel übertragen hat. Wenn es so ist, handelt es sich um ästhetische Elemente, nicht um religiös-substantielle. Dann ist es aber problematisch, daraus inhaltliche Schlussfolgerungen zu ziehen. Erkennbar spielt Kermani mit Textbausteinen: mal ist es ein abstraktes Kreuz, das ihn berührt (in: Ungläubiges Staunen), dann ein gegenreformatorisches Bild (im Artikel der NZZ). Mal zeigt er das Kreuz einem Katholiken (in: Ungläubiges Staunen), mal einer Protestantin (im Roman: Dein Name). Wie es literarisch gerade eben passt. Aus solchen Sätzen kann man dann aber keine theologischen Schlussfolgerungen ziehen. Und man sollte grundsätzlich vorsichtig sein, aus literarischen Äußerungen inhaltliche Schlussfolgerungen zu ziehen. Den Ästheten unter den Religionsliebhabern scheint jedes Argument recht zu sein. Da trifft sich Kermani mit Mosebach und Badde. Problematisch wird es allerdings bei der Textgattung des Essays. Den der Essay ist in aller Regel nicht fiktional und basiert auf Evidenzen. [/Ende des Exkurses] Fazit

Anmerkungen

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/99/am534.htm |

Münch, Armin (2015): Das CHI-Prinzip - eine spekulative Christologie. Der Versuch einer Rückgewinnung der kosmischen Dimension des Christentums (Theologische Orientierungen).

Münch, Armin (2015): Das CHI-Prinzip - eine spekulative Christologie. Der Versuch einer Rückgewinnung der kosmischen Dimension des Christentums (Theologische Orientierungen). In der Sache geht es um eine „neue Interpretation der Theologie des Kreuzes und damit des ‚Christlichen‘ als Ganzem“ (19). Das ist ein starker Anspruch, denn man sollte meinen, über das Kreuz sei schon so gut wie alles gesagt und gedacht.

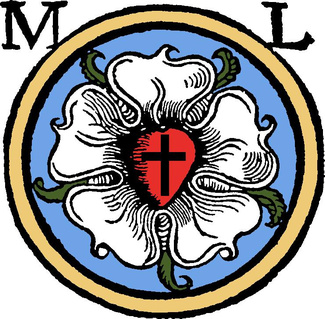

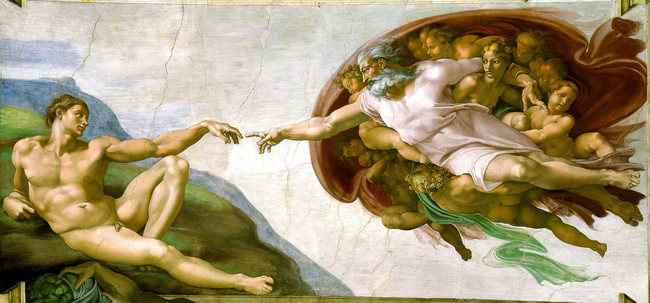

In der Sache geht es um eine „neue Interpretation der Theologie des Kreuzes und damit des ‚Christlichen‘ als Ganzem“ (19). Das ist ein starker Anspruch, denn man sollte meinen, über das Kreuz sei schon so gut wie alles gesagt und gedacht. Im sechsten Kapitel geht es so um die Lutherrose (91-104), im 8. Kapitel u.a. um Platons Höhlengleichnis (109-115). Ab dem 9. Kapitel folgen verschiedene philosophische Positionen, etwa Plotin (117-124), Meister Eckhart (125-131), Nikolaus von Kues (132-136), Jakob Böhme (137-142), der deutsche Idealismus mit Fichte und Novalis (143-182). Im 14. Kapitel bündelt Münch verschiedene Aspekte zum Herzen, die bis dahin schon in den vorigen Kapiteln aufgetaucht waren, in einem kleinen Exkurs (183-189). Kapitel 15 geht dem „Chismus bei Mearleua-Ponty“ nach, der in seinem Spätwerk eine wichtige Rolle spielt. Etwas irritierend ist es, wenn dann im 16. Kapitel Heidegger unter die Postmoderne subsumiert wird. Im strengen Sinne – alsi wenn man nicht alle Philosophie nach der Moderne als post-modern auffasst – sollte man von Postmoderne aber erst mit Lyotards einschlägigen Schriften sprechen. Sicher gibt es die Post-Moderne vor der Postmoderne, aber dann wird es eben sehr unscharf. Neben Heidegger geht Münch auf Derrida, Marion und Mersch ein. Auf das 17. Kapitel zur Kunst gehe ich gleich noch etwas intensiver ein. Kapitel 18 betrachtet „Das Prinzip CHI im Dialog der Religionen“, etwa im Buddhismus und im Sufismus. Die Schlussbetrachtung im 20. Kapitel sucht noch einmal unter Rückgriff auf Dorothee Sölle und Dietrich Bonhoeffer den theologischen Gewinn des Rekurses auf das CHI-Prinzip deutlich zu machen. Das Buch schließt mit dem „chiastischen Bild“ der Erschaffung Adams durch Gott in der Sixtinischen Kapelle. Ich überlasse es dem Betrachter, on er darin das CHI-Prinzip erkennen kann:

Im sechsten Kapitel geht es so um die Lutherrose (91-104), im 8. Kapitel u.a. um Platons Höhlengleichnis (109-115). Ab dem 9. Kapitel folgen verschiedene philosophische Positionen, etwa Plotin (117-124), Meister Eckhart (125-131), Nikolaus von Kues (132-136), Jakob Böhme (137-142), der deutsche Idealismus mit Fichte und Novalis (143-182). Im 14. Kapitel bündelt Münch verschiedene Aspekte zum Herzen, die bis dahin schon in den vorigen Kapiteln aufgetaucht waren, in einem kleinen Exkurs (183-189). Kapitel 15 geht dem „Chismus bei Mearleua-Ponty“ nach, der in seinem Spätwerk eine wichtige Rolle spielt. Etwas irritierend ist es, wenn dann im 16. Kapitel Heidegger unter die Postmoderne subsumiert wird. Im strengen Sinne – alsi wenn man nicht alle Philosophie nach der Moderne als post-modern auffasst – sollte man von Postmoderne aber erst mit Lyotards einschlägigen Schriften sprechen. Sicher gibt es die Post-Moderne vor der Postmoderne, aber dann wird es eben sehr unscharf. Neben Heidegger geht Münch auf Derrida, Marion und Mersch ein. Auf das 17. Kapitel zur Kunst gehe ich gleich noch etwas intensiver ein. Kapitel 18 betrachtet „Das Prinzip CHI im Dialog der Religionen“, etwa im Buddhismus und im Sufismus. Die Schlussbetrachtung im 20. Kapitel sucht noch einmal unter Rückgriff auf Dorothee Sölle und Dietrich Bonhoeffer den theologischen Gewinn des Rekurses auf das CHI-Prinzip deutlich zu machen. Das Buch schließt mit dem „chiastischen Bild“ der Erschaffung Adams durch Gott in der Sixtinischen Kapelle. Ich überlasse es dem Betrachter, on er darin das CHI-Prinzip erkennen kann:

Dieser sieht nun aber noch mehr, nämlich ein konkretes Chi in dieser Anordnung repräsentiert. Wenn es hier aber nicht nur um eine Spekulation gehen soll, dann muss man Belege dafür nennen, dass Cranach sein Bild bewusst so konstruiert hat. Die erste Frage, die Münch auch kurz anspricht, wäre, ob Cranach hier eine Tradition aufgreift, ob wir also eine Konstruktion vor uns haben, die in vorreformatorische Zeiten zurückgehen. Ein schneller Blick in die kunsthistorischen Datenbanken zeigt, dass das der Fall ist.

Dieser sieht nun aber noch mehr, nämlich ein konkretes Chi in dieser Anordnung repräsentiert. Wenn es hier aber nicht nur um eine Spekulation gehen soll, dann muss man Belege dafür nennen, dass Cranach sein Bild bewusst so konstruiert hat. Die erste Frage, die Münch auch kurz anspricht, wäre, ob Cranach hier eine Tradition aufgreift, ob wir also eine Konstruktion vor uns haben, die in vorreformatorische Zeiten zurückgehen. Ein schneller Blick in die kunsthistorischen Datenbanken zeigt, dass das der Fall ist.

Zur Sicherheit habe ich noch bei Weydens Lehrer Robert Campin nachgeschaut und die Kreuzigung von 1425 gefunden, die in der Gemäldegalerie in Berlin hängt.

Zur Sicherheit habe ich noch bei Weydens Lehrer Robert Campin nachgeschaut und die Kreuzigung von 1425 gefunden, die in der Gemäldegalerie in Berlin hängt. Meine persönliche Vermutung geht eher dahin, dass die bewegten Stoffelemente im Bild die früheren bewegt wirkenden Textfahnen ersetzen, die sich bei Robert Campin auf diversen Bildern finden (z. B. auf der Darstellung der Geburt Christi aus dem Jahr 1420, heute Museum der Schönen Künste in Dijon) und auf der Kreuzigung von 1425 auch ansatzweise zu erkennen sind. Ich schließe daraus: es geht bei der Platzierung des dramatisch-bewegten Lendentuches tatsächlich um eine Dynamisierung des Bildes von der Kreuzigung, allerdings vermutlich nicht unter bewusster Verwendung der Form Chi.

Meine persönliche Vermutung geht eher dahin, dass die bewegten Stoffelemente im Bild die früheren bewegt wirkenden Textfahnen ersetzen, die sich bei Robert Campin auf diversen Bildern finden (z. B. auf der Darstellung der Geburt Christi aus dem Jahr 1420, heute Museum der Schönen Künste in Dijon) und auf der Kreuzigung von 1425 auch ansatzweise zu erkennen sind. Ich schließe daraus: es geht bei der Platzierung des dramatisch-bewegten Lendentuches tatsächlich um eine Dynamisierung des Bildes von der Kreuzigung, allerdings vermutlich nicht unter bewusster Verwendung der Form Chi. Jan van Eyck hat mehrere Jahre an dem Werk gearbeitet, frühe Expositionen finden wir im Madrider Lebensbrunnen (vermutlich 1428). Die zentralen Schriften von Kues erscheinen ab 1440, die Visione Dei sogar erst 1453, 12 Jahre nach Jan van Eycks Tod. Wenn, dann hat also Jan van Eyck Nikolaus von Kues beeinflusst und nicht umgekehrt. Wahrscheinlicher ist bei Nikolaus von Kues der Einfluss von Rogier van der Weyden, den er selbst in den Visione Dei als Inspiration angibt. De coniecturis, auf das sich Münch in seiner Arbeit bezieht, erscheint 1442, ein Jahr nach van Eycks Tod. Sicher kann man in der Anordnung der Perlen im Schmuck Gottes auf dem Genter Altar ein Chi erkennen, nur müsste man es auf andere Einflüsse zurückführen. Und man müsste zeigen, dass van Eyck hier bewusst ein Zeichen / CHI setzt.

Jan van Eyck hat mehrere Jahre an dem Werk gearbeitet, frühe Expositionen finden wir im Madrider Lebensbrunnen (vermutlich 1428). Die zentralen Schriften von Kues erscheinen ab 1440, die Visione Dei sogar erst 1453, 12 Jahre nach Jan van Eycks Tod. Wenn, dann hat also Jan van Eyck Nikolaus von Kues beeinflusst und nicht umgekehrt. Wahrscheinlicher ist bei Nikolaus von Kues der Einfluss von Rogier van der Weyden, den er selbst in den Visione Dei als Inspiration angibt. De coniecturis, auf das sich Münch in seiner Arbeit bezieht, erscheint 1442, ein Jahr nach van Eycks Tod. Sicher kann man in der Anordnung der Perlen im Schmuck Gottes auf dem Genter Altar ein Chi erkennen, nur müsste man es auf andere Einflüsse zurückführen. Und man müsste zeigen, dass van Eyck hier bewusst ein Zeichen / CHI setzt. Um das CHI–Prinzip als Moment der Dynamisierung des Kreuzes plausibel zu machen, bedarf es meines Erachtens noch weitergehender, vertiefender Studien. Insbesondere müsste gezeigt werden, dass die Verwendung des CHI nicht nur eine mögliche Lesart des betrachteten Gegenstandes ist, sondern auch der Intention des Autoren bzw. des Werkes entspricht. Und die logischen Zusammenhänge zwischen so unterschiedlichen Dingen wie Platons Höhlengleichnis und Arbeiten des Informellen Antoni Tapies, zwischen dem Sufismus und der Lutherrose müssten einsichtig gemacht werden. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass das geht. Und ich weiß noch nicht, wozu und wem es dient.

Um das CHI–Prinzip als Moment der Dynamisierung des Kreuzes plausibel zu machen, bedarf es meines Erachtens noch weitergehender, vertiefender Studien. Insbesondere müsste gezeigt werden, dass die Verwendung des CHI nicht nur eine mögliche Lesart des betrachteten Gegenstandes ist, sondern auch der Intention des Autoren bzw. des Werkes entspricht. Und die logischen Zusammenhänge zwischen so unterschiedlichen Dingen wie Platons Höhlengleichnis und Arbeiten des Informellen Antoni Tapies, zwischen dem Sufismus und der Lutherrose müssten einsichtig gemacht werden. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass das geht. Und ich weiß noch nicht, wozu und wem es dient.