Die Eine Welt |

Worin besteht denn das Neue des neuen Gottes?AnmerkungenHans-Jürgen Benedict

Nach einem bekannten Diktum Goethes ist die Kirchengeschichte „ein Mischmasch von Irrtum und Gewalt.“ Der Privathistoriker Karl Heinz Deschner, im letzten Jahr verstorben, hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, eine „Kriminalgeschichte des Christentums“ vorzulegen und seine größten Ungeheuerlichkeiten penibel zu dokumentieren. Zu Ende ist er mit dieser polemischen Dokumentation kirchlicher Verbrechen nicht gekommen (Band 18 ging bis ins 19.Jahrhundert). Man kann den Siegeszug des Christentums auch heiter betrachten: Der große Filmemacher Luis Bunuel hat in seinem Drei-Stunden-Film „Die Milchstraße“ eine amüsante Reise durch die Ungereimtheiten der Dogmen- und Ketzergeschichte unternommen, ein theologisches Roadmovie, zu dessen herrlichsten Szenen das Streitgespräch zwischen dem Oberkellner und einer Serviererin über die Zwei-Naturen-Lehre gehört. Sehr unterhaltsam ist auch in Flauberts „Bouvard und Pecuchet“, jener amüsant-gnadenlose Abrechnung mit dem aufgeklärten Bürgertum, das Kapitel, in dem Pécuchet den Ortspfarrer eines Abends auf der Landstraße in ein langes und köstliches Gespräch über die christlichen Märtyrer verwickelt. Während eine Gewitterwolke aufzieht, streiten sie über die Zahl der Märtyrer, wie viele hat es wohl gegeben: 20 Millionen, viel zu hoch – ein scharfer Windstoß fegt vorüber –, Pécuchet bestreitet die Legende von der thebäischen Legion und die 11000 Jungfrauen der heiligen Ursula – die ersten Regentropfen fallen – Damen von hohem Stand wurden in antiken Freudenhäusern bloßgestellt – an Pécuchets Mantel war kein Faden mehr trocken, doch der Streit geht weiter usw.

Denn wenn schon Paulus in Röm 13 Gehorsam gegenüber der Obrigkeit angemahnt, warum sollte man die formale Religiosität des Kaiserkults nicht aus Respekt vor der Obrigkeit praktizieren, sich zumindest auf auch krummen Wegen Bescheinigungen über abgehaltene Opfer besorgen u.ä. Es ging ja beim Kaiseropfer weniger um Glaubensinhalte oder Haltungen, sondern vor allem um den einheitlichen Reichskult. Die römische Überzeugung, dass es einen gemeinsamen Kult geben müsse, hat dann, angefangen mit Konstantin, den Vorrang des Christentums begründet und schließlich unter Theodosius I zum Verbot heidnischer Opfer geführt. Die damit an die Macht gekommenen Christen haben keinesfalls zu Duldung Andersgläubiger, der Heiden, Juden und der Häretiker aufgerufen, sondern fortan alle Abweichungen noch entschiedener bekämpft … Clauss will in seiner Geschichte des frühen Christentums vor allem zeigen, dass keine der konkurrierenden Religionen so fundamentalistisch eingestellt war wie die christliche (und das belegt er mit einer Fülle von Zitaten der Kirchenväter und Apologeten). Im Unterschied zu der Toleranz jenes heidnischen Philosophen, der sagte, Gott möchte auf unterschiedliche Weise verehrt werden, beanspruchten die Christen mit Jesu Satz „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ die Wahrheit allein für sich. „Wahr und falsch aber sind Kategorien, deren Zuordnung dem rationalen Diskurs entzogen sind.“ Überspitzt gesagt: „die Irrationalität ist das Kennzeichen des Christentums. Das Eigene ist wahr, alles andere ist falsch.“ (16) Um diese Orthodoxie durchzusetzen, muss man die staatliche Macht zur Hilfe nehmen – bis hin zur Verfolgung und Ermordung Andersgläubiger. Aber was war denn der eigentliche Grund für die große Überzeugungskraft der christlichen Botschaft, die letztlich das römische Reich aus den Angeln hob? Darauf gibt Clauss nur die Antwort, dass es letztlich die staatliche Gewalt war, die zum Sieg des Christentums führte. Seinen Titel „Ein neuer Gott für die alte Welt“ löst er nur begrenzt ein, weil er das Neue am christlichen Glauben und Gottesverständnis nicht genauer beschreibt. Nun Clauss geht als Profanhistoriker vor, der anders als die Kirchen- und Dogmengeschichtler an den theologischen Fakultäten aus den Quellen keine kohärente Darstellung der christlichen Frühzeit ableiten will. Er will und muss nichts zurechtbiegen, apologetisch mit Ja aber verteidigen, keine geschichtstheologische Konstruktion vertreten, die List göttlicher Vernunft hinter den widersprüchlichen Theologien herausarbeiten u.ä.

Anders als Heinrich Heine, der den Leidensaspekt des Christentums als Ursache für seinen Erfolg benennt, „ewiger Ruhm gebührt dem Symbol des leidenden Gottes, des Heilands mit der Dornenkrone, des gekreuzigten Christus, dessen Blut gleichsam der lindernde Balsam war, der in die Wunden der Menschheit herabrann (Die Stadt Lucca)“, kann Clauss als säkular eingestellter Historiker kein besonders überzeugendes Argument für das Christsein in den Schriften der Apostel und Kirchenväter entdecken. Aber er schildert, wie sich das Christentum als geduldete Religion langsam aber stetig ausbreitet, im Alltag von immer mehr Menschen festsetzt, immer mehr Bereiche erobert und so lange intrigiert, bis es schließlich den Kaiserpalast in Rom und später Byzanz erobert. Dass der Sieg des Christentums nicht nur auf Gewalt beruhte, sondern eine emotionale Basis hatte, die wirklich einen religionspsychologischen Fortschritt gegenüber dem bisherigen Gottes-und Weltverständnis bedeutete (das hat selbst der religionskritische Freud zugegeben), eben die Aufnahme der Differenz, Schuld- und Leidenserfahrung in den Glauben, dieser Einsicht verschließt sich Clauss. Aber die Geschichte der frühen Christenheit besser kennenlernen, das kann man bei ihm allemal. Er widmet sich dem Alltag der Christen, dem Gottesdienst, dem Katechumenat, dem Abendmahl, der Bußpraxis und entdeckt immer wieder die großen theologische Ansprüche, die von einer widersprüchlichen Praxis konterkariert werden. In Clauss‘ Literaturliste kommen Autoren wie Troeltsch, von den neueren Peter Brown mit dem differenzierten Werk Die Keuschheit der Engel, Gerd Theissen mit seiner religionspsychologisch spannenden Darstellung Die Religion der ersten Christen und seinem Standardwerk über den historischen Jesus gar nicht vor, Harnack mit nur einem Titel. Die Kirchen- und Dogmengeschichtsschreibung der evangelischen und katholischen Theologie wird weitgehend souverän ignoriert. Das gilt auch für die Untersuchungen zur frühchristlichen Diakonie (ich denke an Uhlhorns Die christliche Liebesthätigkeit, an Gottfried Hammanns Geschichte der christlichen Diakonie), die doch für den Erfolg des Christentums mitentscheidend war, bedenkt man nur das Votum von Kaiser Julian Apostata an seine Priester: „Die gottlosen Galiläer ernähren neben ihren auch unsere Armen.“ Den diakonischen Aktivitäten der frühen Kirche widmet er nur zwei Seiten in dem Kapitel „Finanzen und Reichtum – vom Erwerb der himmlischen Gnade.“ Die Bischöfe, besonders die von Rom, werden darin als vor allem an Einfluss und Geldmitteln interessierte Strategen dargestellt. Nur ein Viertel der kirchlichen Einnahmen diente karitativen Zwecken, behauptet Clauss, die anderen Dreiviertel der Repräsentation, die mit der der weltlichen Statthalter konkurrierte und dafür mehr Geld ausgab als diese. Mit dem Reichtum machte man nach Clemens von Alexandriens geschickter spiritueller Neudeutung der reichtumskritischen Worte Jesu seinen Frieden. Clauss schildert, wie nach dem Decius-Edikt und dem Streit um die Abgefallenen das Christentum zwei Jahrhunderte „in brüchiger Sicherheit“ sich konsolidieren konnte, wie es unter Diokletian und Maximian noch einmal Rückschläge gab, bevor unter Galerius und Konstantin es von der Duldung zur Förderung des Christentums als schließlich alleiniger Religion kam. Wie dann die Reste des Heidentums attackiert, die Juden verfolgt und natürlich die Häretiker mitleidslos attackiert wurden. Von Jesu Feindesliebe keine Spur. Zu den Höhepunkten des Buchs gehört die Darstellung der dogmengeschichtlichen Streitigkeiten in ihrer fast unentwirrbaren Mischung von Theologie und Machtpolitik, sowohl der Streit um Arius, also zu dem Verhältnis von Gottvater und Sohn Gottes im 4. Jahrhundert sowie die christologischen Streitigkeiten um die Zweinaturenlehre im 5. Jahrhundert. Es finden sich skurrile alltagsweltliche Beobachtungen über den Streit zwischen Miaphysiten und Dyophysiten in Alexandria, der besonders streitlustigen Metropole Ägyptens, in der die verfeindeten Bischöfe wie die einfachen Gläubigen aufeinander losgingen – so wurde den theologischen Gegnern trotz großer Hitze der Besuch der Bäder verwehrt, wenn man an der Macht war - In seinem Resümee vermerkt Clauss, dass die Christianisierung sich langsamer vollzog als man annehmen konnte. Noch im ersten Viertel des 6. Jahrhunderts gab es zahlreiche heidnische Kultzentren. Millionen traten dem Christentum bei, ohne ihre heidnischen Bräuche ganz aufzugeben. Das hatte besonders in Mitteleuropa Folgen. Freud sagte, die Germanen sein „schlecht getauft“. Oft wurde mit staatlichem Zwang nachgeholfen, weswegen die Germanen ihre gegen das Christentum gerichtete Aggression auf die Religion verschoben, aus der dieses hervorgegangen war, das Judentum, das hatte schreckliche Auswirkungen bis hin zur Schoah.

Da aber abgesehen von dem ersten Jahrhundert der überzeugten, leidenschaftlichen und leidensbereiten Christen apologetisch-fundamentalistische Überzeugungen dominierten, resumiert Clauss nüchtern: „Mag das Christentum auch religiöse Gefühle angesprochen haben, auf die nur der neue Glaube eine Antwort gab, entscheidend war meiner Meinung nach die Gewalt, mit der die Christen ihren Glauben durchsetzten.“ (479) Ein wenig befriedigender Schlusspunkt. Allerdings wären wir damit wieder bei Goethes Diktum, die Kirchengeschichte sei ein „Mischmasch von Irrtum und Gewalt“. Dieser Mischmasch erfuhr im 16.und 17. Jahrhundert mit Reformation und Glaubenskriegen noch einmal eine Steigerung, bevor die Trennung von Religion und Politik für einen brüchigen Religionsfrieden sorgte. Der Protestantismus beförderte nach Max Weber die Durchsetzung des Kapitalismus, säkularisierte sich aber dabei so sehr, dass auch ein 500jähriges Reformationsjubiläum kaum noch jemanden hinter dem Ofen hervorlockt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts steht vor allem die katholische Weltkirche, die aus der frühen Westkirche entstanden ist, relativ solide dar. In jüngster Gegenwart knüpft sie mit einem sich Franziskus nennenden Papst an die jesuanische Tradition der Wahrnehmung der Armen und Leidenden überzeugend an, ihr Ansehen wächst trotz der Missbrauchsskandale. Nach der Lektüre von 500 Seiten müsste man also sagen: Ein alter Gott für eine neue Welt. Oder besser – eine frühchristliche Wahrheit: „das, was vor der Welt niedrig und schwach ist, hat Gott erwählt“ (1 Kor 1,26), ist nach wie vor aktuell. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/99/hjb46.htm |

Manfred Clauss, Ein neuer Gott für die alte Welt: Die Geschichte des frühen Christentums, Berlin 2015

Manfred Clauss, Ein neuer Gott für die alte Welt: Die Geschichte des frühen Christentums, Berlin 2015 An diese köstliche Szene musste ich denken, als ich jetzt Manfred Clauss‘ große Darstellung Ein neuer Gott für die alte Welt das Kapitel über die Märtyrer las. Clauss schätzt, dass es in 200 Jahren christlicher Verfolgung im Römischen Reich vielleicht 100-200 vollstreckte Todesurteile an Christen gab. Das ist angesichts der weit verbreiteten Meinung, zehntausende von Christen seien in den ersten drei Jahrhunderten umgekommen, und das Blut dieser vielen Märtyrer sei der „Samen der Kirche“, eine ernüchternde Mitteilung. Clauss zeigt, dass in Verfolgungszeiten, etwa als 250 Kaiser Decius mit seinem Dekret Kaiseropfer verlangte (ohne Androhung von Bestrafung bei Verweigerung), die meisten Christen doch weiterleben wollten, sodass sie bereit waren, Kompromisse einzugehen. „Der Drang zum Martyrium war zwar bei einigen Christen vorhanden, die überwiegende Mehrheit aber hing schlicht am Leben. Wollte man dieses Leben retten und gleichzeitig mit dem Kaiserkult zurechtkommen, musste man sich arrangieren.“(152) Selbst Cyprian, der Bischof von Karthago, der das Martyrium lobte, floh sogleich auf seine Landgüter. Flucht war eine Möglichkeit, dem Versagen zu entgehen. Cyprian war bereit, die Abgefallenen, die sich nur Opferbescheinigungen besorgt hatten, wieder nach einer Bußzeit in die Kirche aufzunehmen. Rigider verhielt er sich gegenüber denen, die aktiv an Opfern teilgenommen hatten, ebenso in den Fällen abgefallener Presbyter und Bischöfe. Christen, die im Gefängnis waren und überlebten, galten als lebende Märtyrer. Mit diesen kam es zu Streitereien. In Karthago, auch in Rom, schloss man sich gegenseitig aus. Grundsätzlich aber ging die Entwicklung in Richtung Kompromiss.

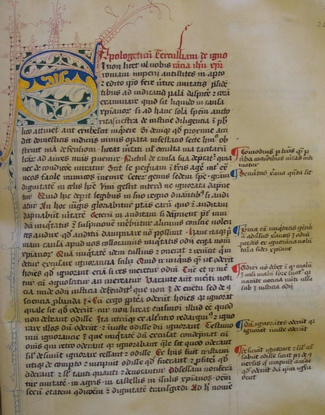

An diese köstliche Szene musste ich denken, als ich jetzt Manfred Clauss‘ große Darstellung Ein neuer Gott für die alte Welt das Kapitel über die Märtyrer las. Clauss schätzt, dass es in 200 Jahren christlicher Verfolgung im Römischen Reich vielleicht 100-200 vollstreckte Todesurteile an Christen gab. Das ist angesichts der weit verbreiteten Meinung, zehntausende von Christen seien in den ersten drei Jahrhunderten umgekommen, und das Blut dieser vielen Märtyrer sei der „Samen der Kirche“, eine ernüchternde Mitteilung. Clauss zeigt, dass in Verfolgungszeiten, etwa als 250 Kaiser Decius mit seinem Dekret Kaiseropfer verlangte (ohne Androhung von Bestrafung bei Verweigerung), die meisten Christen doch weiterleben wollten, sodass sie bereit waren, Kompromisse einzugehen. „Der Drang zum Martyrium war zwar bei einigen Christen vorhanden, die überwiegende Mehrheit aber hing schlicht am Leben. Wollte man dieses Leben retten und gleichzeitig mit dem Kaiserkult zurechtkommen, musste man sich arrangieren.“(152) Selbst Cyprian, der Bischof von Karthago, der das Martyrium lobte, floh sogleich auf seine Landgüter. Flucht war eine Möglichkeit, dem Versagen zu entgehen. Cyprian war bereit, die Abgefallenen, die sich nur Opferbescheinigungen besorgt hatten, wieder nach einer Bußzeit in die Kirche aufzunehmen. Rigider verhielt er sich gegenüber denen, die aktiv an Opfern teilgenommen hatten, ebenso in den Fällen abgefallener Presbyter und Bischöfe. Christen, die im Gefängnis waren und überlebten, galten als lebende Märtyrer. Mit diesen kam es zu Streitereien. In Karthago, auch in Rom, schloss man sich gegenseitig aus. Grundsätzlich aber ging die Entwicklung in Richtung Kompromiss. Seine Haltung zu dem, was ihm aus den Quellen entgegenspringt, ist die eines skeptischen, verwunderten und oft genug irritierten Beobachters, der die Widersprüchlichkeiten der Äußerungen und Handlungen der Christen der ersten vier Jahrhunderte gelegentlich auch schon mal ironisch kommentiert. Natürlich will er auch die Erfolgsgeschichte dieser kleinen jüdischen Sekte verstehen, die sich zur alleinseligmachenden Religion des römischen Imperiums entwickelte. Er sieht wie Goethe auch eine Mischung von Irrtum, sprich theologischer Wahrheitssuche und Gewalt, sprich aggressiver Verdammung der Häretiker und Nichtchristen. Typisch für die Wortwahl christlicher Diskussionen sind „die kompromisslose Direktheit und aggressive Schärfe, zu der auch die moralische und intellektuelle Diskriminierung gehört.“(21) Er zitiert ausführlich die Schriften der christlichen Kirchenväter und Apologeten, allen voran Tertullian. Dessen scharfe oft sadistischen Äußerungen über das, was den Gegnern des Christentums widerfahren wird, sein Frohlocken über die Höllenstrafen für Handwerker und Schauspieler nötigen ihm immer wieder ein erstauntes Kopfschütteln ab. Als vernunftgeleiteten Menschen beunruhigen ihn die Phantasien über das Weltende und die Bestrafung der Hure Babylon im letzten Buch der Bibel. Und das kann ich durchaus verstehen, denn was haben christliche Sekten in 2000 Jahren nicht für Unsinn bei der Auslegung dieser Schrift verzapft, man denke nur an Wiedertäufer in Münster und die Zeugen Jehovas (und man bezweifelt, ob bei der Aufnahme in den Kanon hier wirklich der Heilige Geist beratend tätig war).

Seine Haltung zu dem, was ihm aus den Quellen entgegenspringt, ist die eines skeptischen, verwunderten und oft genug irritierten Beobachters, der die Widersprüchlichkeiten der Äußerungen und Handlungen der Christen der ersten vier Jahrhunderte gelegentlich auch schon mal ironisch kommentiert. Natürlich will er auch die Erfolgsgeschichte dieser kleinen jüdischen Sekte verstehen, die sich zur alleinseligmachenden Religion des römischen Imperiums entwickelte. Er sieht wie Goethe auch eine Mischung von Irrtum, sprich theologischer Wahrheitssuche und Gewalt, sprich aggressiver Verdammung der Häretiker und Nichtchristen. Typisch für die Wortwahl christlicher Diskussionen sind „die kompromisslose Direktheit und aggressive Schärfe, zu der auch die moralische und intellektuelle Diskriminierung gehört.“(21) Er zitiert ausführlich die Schriften der christlichen Kirchenväter und Apologeten, allen voran Tertullian. Dessen scharfe oft sadistischen Äußerungen über das, was den Gegnern des Christentums widerfahren wird, sein Frohlocken über die Höllenstrafen für Handwerker und Schauspieler nötigen ihm immer wieder ein erstauntes Kopfschütteln ab. Als vernunftgeleiteten Menschen beunruhigen ihn die Phantasien über das Weltende und die Bestrafung der Hure Babylon im letzten Buch der Bibel. Und das kann ich durchaus verstehen, denn was haben christliche Sekten in 2000 Jahren nicht für Unsinn bei der Auslegung dieser Schrift verzapft, man denke nur an Wiedertäufer in Münster und die Zeugen Jehovas (und man bezweifelt, ob bei der Aufnahme in den Kanon hier wirklich der Heilige Geist beratend tätig war). Anders als Troeltsch in seinen „Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen“, der den Schritt vom Urchristentum zum Frühkatholizismus durchaus kritisch-soziologisch herausarbeitete, anders auch als Harnack in „Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten“, der den Erfolg des Christentums mit seinem „Kern, dem Monotheismus und dem Evangelium einerseits, seiner Vielfalt und wunderbaren Anpassungsfähigkeit andererseits“ erklärte, dokumentiert Clauss die Ungereimtheiten zuweilen in historisch-ironischer Distanz. An einem lässt er allerdings keinen Zweifel, und da zeigt er sich als Schüler der Aufklärung, als ein milder Deschner – die Durchsetzung des Christentums hängt mit der rabiaten, fundamentalistischen Haltung der leitenden Theologen, der Bischöfe mit geschichtlichen Zufällen und der Machtpolitik des Klerus zusammen. Der Vorwurf des Priesterbetrugs geistert noch durch diese historisch differenzierte Darstellung. Mit Jesu befreiender Botschaft von der Seligpreisung der Ärmsten und der Annahme der reuigen Sünder kann Clauss wenig anfangen. Über Jesus weiß man nach seiner Darstellung nichts Gewisses. Geschichtsklitterungen begleiten die Verbreitung der christlichen Botschaft von Anfang an – so wird die Rolle des Henkers Pilatus umgeschrieben zu der eines heimlichen Christen, der den Messiasprätendenten Jesus nur auf Druck der Juden hinrichten ließ. Die Geburtsgeschichte Jesu, wie Lukas sie schildert, eine der wirkungsreichsten Legenden der Weltliteratur, macht aus Jesus schon pränatal einen gehorsamen Bürger Roms. 300 Jahre später ist die Kirche bereit, den Geburtstag ihres Gottes (den zu feiern sie stets abgelehnt hatte) auf das Datum der Wintersonnenwende zu legen, um in der Konkurrenz mit Mithraskult und dem Kult des sol invictus bestehen zu können (ein folgenschwerer Schritt, der sich bis heute in der zivilreligiös-konsumistischen Umgestaltung des Weihnachtsfestes auswirkt). Auf die Frage, was den Glauben an den Messias Jesus für die Menschen der Antike so anziehend machte, gibt Clauss letztendlich keine befriedigende Antwort. Die sozialgeschichtliche und feministische Bibelauslegung nimmt er nicht zur Kenntnis.

Anders als Troeltsch in seinen „Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen“, der den Schritt vom Urchristentum zum Frühkatholizismus durchaus kritisch-soziologisch herausarbeitete, anders auch als Harnack in „Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten“, der den Erfolg des Christentums mit seinem „Kern, dem Monotheismus und dem Evangelium einerseits, seiner Vielfalt und wunderbaren Anpassungsfähigkeit andererseits“ erklärte, dokumentiert Clauss die Ungereimtheiten zuweilen in historisch-ironischer Distanz. An einem lässt er allerdings keinen Zweifel, und da zeigt er sich als Schüler der Aufklärung, als ein milder Deschner – die Durchsetzung des Christentums hängt mit der rabiaten, fundamentalistischen Haltung der leitenden Theologen, der Bischöfe mit geschichtlichen Zufällen und der Machtpolitik des Klerus zusammen. Der Vorwurf des Priesterbetrugs geistert noch durch diese historisch differenzierte Darstellung. Mit Jesu befreiender Botschaft von der Seligpreisung der Ärmsten und der Annahme der reuigen Sünder kann Clauss wenig anfangen. Über Jesus weiß man nach seiner Darstellung nichts Gewisses. Geschichtsklitterungen begleiten die Verbreitung der christlichen Botschaft von Anfang an – so wird die Rolle des Henkers Pilatus umgeschrieben zu der eines heimlichen Christen, der den Messiasprätendenten Jesus nur auf Druck der Juden hinrichten ließ. Die Geburtsgeschichte Jesu, wie Lukas sie schildert, eine der wirkungsreichsten Legenden der Weltliteratur, macht aus Jesus schon pränatal einen gehorsamen Bürger Roms. 300 Jahre später ist die Kirche bereit, den Geburtstag ihres Gottes (den zu feiern sie stets abgelehnt hatte) auf das Datum der Wintersonnenwende zu legen, um in der Konkurrenz mit Mithraskult und dem Kult des sol invictus bestehen zu können (ein folgenschwerer Schritt, der sich bis heute in der zivilreligiös-konsumistischen Umgestaltung des Weihnachtsfestes auswirkt). Auf die Frage, was den Glauben an den Messias Jesus für die Menschen der Antike so anziehend machte, gibt Clauss letztendlich keine befriedigende Antwort. Die sozialgeschichtliche und feministische Bibelauslegung nimmt er nicht zur Kenntnis. „kein Bad für Häretiker“ (447ff.) nennt Clauss das. Das geht hin bis zu dem berühmten Streit zwischen Pulcheria, der Schwester von Theodosius II., und dem Bischof Nestorius über Maria, die Gottesgebärerin, und zwischen Pulcheria und ihrer Konkurrentin Athenais, der Frau des Kaisers – „Christus zwischen zwei Frauen“ (426ff.). Im historischen Abstand betrachtet sind diese Streitereien eher erheiternd, und ein Feuerbachianer wie Gottfried Keller konnte den menschlichen Gehalt der antiken Heiligenlegenden sinnenfroh irdisch „realisieren“ (Dorothee Sölle), indem er aus dem eifernd die Prostitution bekämpfenden „schlimm-heiligen Mönch Vitalis“ durch die Liebe einer Frau einen guten Ehemann machte.

„kein Bad für Häretiker“ (447ff.) nennt Clauss das. Das geht hin bis zu dem berühmten Streit zwischen Pulcheria, der Schwester von Theodosius II., und dem Bischof Nestorius über Maria, die Gottesgebärerin, und zwischen Pulcheria und ihrer Konkurrentin Athenais, der Frau des Kaisers – „Christus zwischen zwei Frauen“ (426ff.). Im historischen Abstand betrachtet sind diese Streitereien eher erheiternd, und ein Feuerbachianer wie Gottfried Keller konnte den menschlichen Gehalt der antiken Heiligenlegenden sinnenfroh irdisch „realisieren“ (Dorothee Sölle), indem er aus dem eifernd die Prostitution bekämpfenden „schlimm-heiligen Mönch Vitalis“ durch die Liebe einer Frau einen guten Ehemann machte. Letztlich hatte das Christentum nur siegen können, indem es viele sogenannte heidnische Anschauungen übernahm. Hier zitiert Clauss dann auch Harnack, dass das Christentum eine „synkretistische Religion“ geworden sei. Der Westen entschied sich mit der Synode von Chalkedon dafür, dass Christus „wahrer Gott und wahrer Mensch, in zwei Naturen unvermischt, ungeteilt und ungetrennt“ sei, im Osten existierten beide Richtungen weiter, aber mit der Herausbildung des Islam siegten letztlich die Miaphysiten in der Form einer neuen Religion. Die Entstehung des Islam hängt mit der Verurteilung der Monophysiten im syrisch-arabischen Osten zusammen, oder wie Harnack sagte – er war die Rache für den Ausschluss der Judenchristen. Wieso das Christentum über den Mithraskult siegte, können wir nach Clauss nicht mehr recht erkennen, weil die Geschichte von den Siegern geschrieben wurde und die Literatur der Gegner ebenso vernichtet wurde wie ihre Heiligtümer. Die Tempel und Statuen der antiken Götter wurden zerstört , der „heimliche Hellene“ Heinrich Heine sagte dazu, sie mussten ins „Exil“ gehen, als verteufelte Dämonen lebten sie vielleicht weiter. Und nur ein Dichter wie Heine konnte in dem Fährmann in Ostfriesland noch den alten Hermes Psychopompos, den Seelenführer erkennen („Die Götter im Exil“).

Letztlich hatte das Christentum nur siegen können, indem es viele sogenannte heidnische Anschauungen übernahm. Hier zitiert Clauss dann auch Harnack, dass das Christentum eine „synkretistische Religion“ geworden sei. Der Westen entschied sich mit der Synode von Chalkedon dafür, dass Christus „wahrer Gott und wahrer Mensch, in zwei Naturen unvermischt, ungeteilt und ungetrennt“ sei, im Osten existierten beide Richtungen weiter, aber mit der Herausbildung des Islam siegten letztlich die Miaphysiten in der Form einer neuen Religion. Die Entstehung des Islam hängt mit der Verurteilung der Monophysiten im syrisch-arabischen Osten zusammen, oder wie Harnack sagte – er war die Rache für den Ausschluss der Judenchristen. Wieso das Christentum über den Mithraskult siegte, können wir nach Clauss nicht mehr recht erkennen, weil die Geschichte von den Siegern geschrieben wurde und die Literatur der Gegner ebenso vernichtet wurde wie ihre Heiligtümer. Die Tempel und Statuen der antiken Götter wurden zerstört , der „heimliche Hellene“ Heinrich Heine sagte dazu, sie mussten ins „Exil“ gehen, als verteufelte Dämonen lebten sie vielleicht weiter. Und nur ein Dichter wie Heine konnte in dem Fährmann in Ostfriesland noch den alten Hermes Psychopompos, den Seelenführer erkennen („Die Götter im Exil“).