Vor unseren Augen |

Der wummernde JesusMarginalien über theologische Spurensuche auf dem Feld der KulturWolfgang Vögele Horst Schwebel zum Fünfundsiebzigsten 1.

Unheimlich wurde es mir, weil das Kino für den Film ein besonderes Lautsprechersystem einsetzte. Diese Surround-Technik konnte besonders tiefe Töne erzeugen, die so eindringlich wummerten, dass sie das Gebäude, mindestens jedoch die Sitzreihen des Kinos zum Vibrieren brachten. Ihren guten Sinn erfüllte diese Technik für den Film „Earthquake“, aus naheliegenden Gründen, zur Empfindung der nach oben offenen Richter-Skala. Der Kinovorführer dachte offensichtlich: Wieso sollen wir, was die „Schauburg“ für teures Geld angeschafft hat, nicht bei anderen Filmen einsetzen? Also ließ er es auch in „Ben Hur“ an mehreren Stellen sekundenlang wummern.

Der Karlsruher Filmvorführer verstärkte diesen visuellen Ausfall, indem er bei jedem Auftreten Jesu, zuletzt bei der Kreuzigung, das Wummern der Surround-Lautsprecher einsetzte. Die Sessel im schwach besetzten Kino klapperten dann vernehmbar. Das Wummern verstärkte sich immer weiter, so dass ich verängstigt in meinem Sitz versank. Der Zehnjährige stellte sich kindliche Fragen: Wenn im Kindergottesdienst alle von Jesus redeten, wieso zeigte ihn dann der Film gerade nicht? Und wieso erweckte der Filmvorführer den Eindruck, die Auftritte Jesu brächten die Erde oder mindestens das Kinogebäude zum Wanken? Der wummernde Jesus in einem monumentalen Schlachten- und Abenteuerfilm, das faszinierte mich. Sextus, eine Nebenfigur, sagt im Film: „Du kannst einem Mann den Schädel einschlagen, du kannst ihn verhaften und ihn in einen Kerker werfen lassen. Aber wie willst du kontrollieren, was da oben geschieht?“ Er tippt sich an den Kopf. „Wie kämpfst du gegen eine Idee?“ Wieso stand Jesus für eine „Idee“? Und worin bestand seine „Macht“? Ich gebe es zu: Insgesamt überwog die Angst. Nach dem Verlassen des Kinos fühlte ich mich von meinen Eltern alleingelassen. Ich traute mich nicht, mit meinen Eltern über die Verknüpfung von Jesus von Nazareth, den vielen Beinahe-Erdbeben und den Abenteuern Ben Hurs zu sprechen. 2.Wer zum ersten Mal ins Museum geht, gleich in welches, wird oft von der Menge und Vielfalt der Bilder erschlagen. Der Besucher muss sich erst beruhigen, still werden und lernen, seinen Blick zu konzentrieren, sich Zeit zu nehmen für jedes einzelne Bild. Dann trennt sich ohne weiteres das Wichtige vom Unwichtigen. Vor den wirklich großen Bildern lohnt es sich, länger zu verweilen.

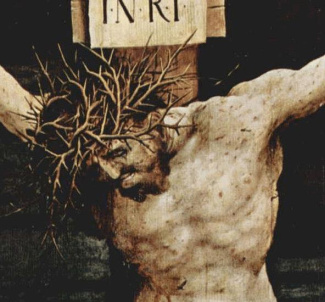

In der Karlsruher Kunsthalle hängt Matthias Grünewalds berühmter Tauberbischofsheimer Altar, vor allem die Vorderseite, mit einer Kreuzigungsszene. Jahrhundertelang verstaubte dieser Altar unbeachtet in einer Kirche, bevor die Kunsthalle ihn kaufte und später begann, die stark zerstörte Rückseite zu restaurieren. Diese Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Die Vorderseite zeigt ein T-förmiges Kreuz, an dem ein geschundener und gemarterter Jesus mit einer Dornenkrone hängt. Neben dem Kreuz stehen Maria und der Lieblingsjünger. Mehr ist nicht zu sehen. Grünewald geht genau umgekehrt vor, wie Jahrhunderte später der Regisseur William Wyler. Er zeigt nur Christus als zentrale Figur, dazu seine Mutter und einen Freund, alles andere, die Gaffer, die römischen Soldaten, die Schaulustigen lässt er weg. Grünewald füllt das Bild ausschließlich mit den zentralen Figuren. Wyler, der Regisseur, lässt das Zentrum leer. Grünewald richtet den Blick auf den menschlichen, den leidenden Jesus, Wyler versagt sich diesen Blick, weil er Jesu Göttlichkeit nicht antasten will. Grünewalds Altar steht an der Schwelle von einem mittelalterlichen Jesusbild zu einem erneuerten Jesusbild der Reformation und vielleicht schon der Moderne. Der Jesus des Mittelalters amtierte als auferstandener göttlicher Richter, der in den Portalen gotischer Kathedralen die verstorbenen Guten und Frommen in den Himmel aufnahm, während er die Bösen und Sünder in die Hölle hinunter stieß. Grünewalds Jesus richtet nicht, er ist selbst ein Verurteilter. Er leidet, aber er spricht nicht Recht. Alle, die leiden, Kranke, Sterbende, Gebrechliche, erkennen sich in diesem Jesus wieder, auch in dem Schmerz, den seine Mutter und sein Lieblingsjünger empfinden. Das Bild leitet an, über Schmerzen und Leiden nachzudenken, nicht nur bei Jesus selbst, sondern auch bei denen, die es betrachten. Die Betrachter werden in das Bild hineingezogen, weil nichts an ihm ablenkt.

Merkwürdig, dass das Leiden erst sichtbar und der Schrei erst hörbar wurde, als das Bild aus der Abstellkammer der Kirche verkauft wurde und seinen neuen Ort in einem Museum fand. 3.Grünewald malte für Kirchen und Klöster, von seiner Biographie ist wenig bekannt. Trotzdem widmete ihm Paul Hindemith im 20. Jahrhundert eine Oper: „Mathis der Maler“, heute leider selten aufgeführt. Oper verbindet das Hörbare (Musik), das Sichtbare (Bühnenbild) und ein Geschehen (Drama). Im gelungenen Fall bereichern sich alle drei Perspektiven gegenseitig, auch wenn es um Glaube und Christentum geht. Man denke an Bohuslav Martinus‘ Oper „Griechische Passion“ nach dem Roman von Nikos Katzanzakis, in der ein griechischer Bauer, gedrängt von seinen Freunden und Nachbarn zum unerkannten, leidenden Messias wird.

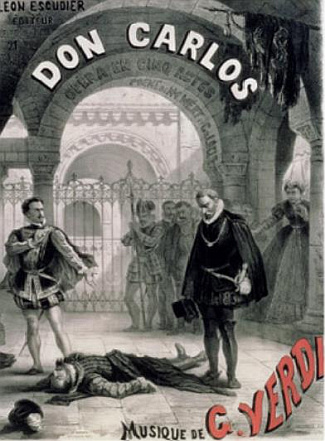

Ich bin mir nicht sicher, ob Verdi sich allzu sehr für die Kirche interessierte, er sah sehr wohl, wie der vatikanische Kirchenstaat die Entstehung der italienischen Republik zu verhindern suchte. Mehr als andere Komponisten interessierte er sich für das Motiv der Befreiung, für Gedanken- und Religionsfreiheit, die schon Friedrich Schiller in seinem Drama beschworen hatte. Und die Philosophie der Befreiung spiegelt sich in einer im guten Sinne des Wortes pathetischen Musik, die noch mehr als die philosophische Erkenntnis die Augen und Ohren für die behandelten Konflikte öffnet. In diesem Drama kommen der psychologische Vater-Sohn-Konflikt, die Intrigen bei Hofe und die politische Theologie des katholischen Spanien in einer brisanten Mischung zusammen, die am Ende, in der letzten Szene im Kloster, in das sich der gefangene Don Carlo zurückgezogen hat, mystisch, psychologisch und theologisch explodiert. Aber nicht diesen Knoten gilt es aufzudröseln. Interessanter ist die Frage, wie Verdi die Fragen des Dramas benutzt, um die Musik in den Vordergrund zu schieben und so für Psychologie, Politik und Theologie einen besonderen Akzent zu setzen. Die Opernbühne hat mit dem Film ein Moment der Künstlichkeit gemeinsam, aber im Gegensatz zum Film, der auf der Leinwand reproduziert wird, handeln auf der Bühne konkrete Menschen, Sängerinnen und Sänger. Die Musik verstärkt trotzdem den Verfremdungseffekt gegenüber den historischen Ereignissen, von denen Schiller erzählt. Sie verdichtet und konzentriert, sie kommentiert und lotet psychologische Ebenen aus, die mit gesprochenen Worten nicht zu erreichen sind. Verdis Musik macht das Innenleben – beileibe nicht nur dieses – der dargestellten Figuren komplex und vieldeutig. Und deshalb sind die Figuren einer Oper wie „Don Carlos“ trotz aller ästhetischen Prozesse der Konzentration und der Verdichtung dem Leben nahe. Verdi stellt musikalisch und dramatisch weder Klischees noch personifizierte Ideen zum Spiel auf. Er schafft komplexe, zweideutige, stets gefährdete Figur, die nicht in einer Idee, einer Haltung oder einer These eingekästelt sind. Am Ende, im Kloster von San Giusto, singt ein Mönch: „Solo del cor la guerra / In ciel si calmerà!“ Der Schmerz des Herzens kann nur im Himmel gelindert werden. Der psychologische und politische Knoten der Konflikte kann nicht durch Kommunikation, Verhandlung oder Wertschätzung aufgelöst werden. Es bedarf eines Sprungs, der Ausdruck der Hoffnung auf die Ewigkeit wird. Im Himmel wartet auch der Gekreuzigte aus „Ben Hur“. Ob Verdi das so verstanden wissen wollte, das darf man bezweifeln. Aber die Musik, diese unnachahmliche Mischung aus Himmelsehnsucht, politischer und klerikaler Gewalt sowie erotischer Enttäuschung, könnte passen. 4.Durch das Internet muss sich jeder User einen eigenen Pfad schlagen. Deutlich ist, dass es Kultur verfügbar macht, als Lexikon wie Wikipedia, als Sammlung von Bildreproduktionen (zum Beispiel im Google Arts Project), Partituren, Texten, gescannten Büchern, als oft umsonst verfügbaren Streams von Filmen, Opern, Theaterstücken, als Mediathek, die Filme und Konzerte zu jeder Zeit abrufbar macht. Der Zuschauer kann einen monumentalen Film wie Ben Hur vom Breitwandbild auf einen kleinen Bildschirm zwingen, er kann sich eine Reproduktion von Grünewalds Tauberbischofsheimer Altar anschauen, oder er kann sich verschiedene Inszenierungen von „Don Carlos“ anschauen. Aber die Reproduktion kann niemals das Original ersetzen, und zusätzlich gilt im Fall von Kino und Oper: Die Betrachtung am Bildschirm ersetzt nicht das gemeinsame Schauen eines Films oder eine Oper, die Atmosphäre des Lichtspiel- oder Opernhauses. Wer schon einmal in Loge oder Parkett eines Opernhauses gesessen ist: Mannheim fühlt sich anders an als Schwetzingen, Karlsruhe anders als Stuttgart – was eigentlich niemanden verwundern sollte. Und im Kino: Das kleine Programmkino mit den Sitzen aus abgeschabtem rotbraunen Cord fühlt sich anders an als das anonyme Cineplex, wo man im Dunklen auf übriggebliebenes klebriges Popcorn tritt. Zum einen macht das Internet Kultur verfügbar, wenn auch oft in einer sekundären, reproduzierten Form, die im günstigen Fall das Interesse am Original weckt. Insofern erweitert das Internet die Bibliotheken und Museen. Zum anderen zeigt das Internet Netze, Verweise und Zusammenhänge, so viele, dass der Suchende, wenn er die Verweise ernst nimmt, kein Ende finden wird. Man kann sich im Internet verlieren, weil die Kette der Links nie abbricht. Trotzdem gehöre ich nicht zu den vehementen Gegnern, die alles ablehnen, was sich mit dem world wide web verbindet. Genauso gehöre ich nicht zu den digital natives, die schon ihre Kindheitserinnerungen mit dem Internet verknüpft sehen. Es gibt nichts, was sich dieser Vernetzung entziehen könnte, auch die Religion nicht, sie dockt an und wird zum Teil des Spiels mit den Links, den Weiterleitungen und den Querverweisen: Religion und Kultur vernetzen sich unendlich. Die Qualitätsfrage wird ausgeklammert: Was gedruckt und abgebildet werden kann, wird auch gezeigt. Vernetzung verselbständigt sich. 5.Manchmal versteckt sich Kultur in der Wiederholung. Im Kino heißt das Sequel, und die Zuschauer besuchen ohne Murren den siebten Teil von „Starwars“, den vierten Teil der „Hunger Games“ und die mittlerweile fünfundzwanzigste Folge von „James Bond“. Kunstwerke wie der „Kuss“ von Auguste Rodin, die „Sonnenblumen“ von Gogh und die „Mona Lisa“ sind als Postkarten und Poster bekannter geworden als das Original. Auf der Opernbühne wird nur eine sehr begrenzte Anzahl von Werken aufgeführt: Viele Sänger können davon leben, dass sie nur eine Rolle, die Königin der Nacht, den Maler Cavaradossi oder die Walküre Brünhilde auf den Bühnen der Welt, in Dutzenden von Inszenierungen zur Darstellung bringen. Umso mehr staunt der Zuschauer, wenn plötzlich ganz Neues geschieht. Vor ein paar Tagen saß ich an einem Freitagabend in der Neuen Aula der Universität Heidelberg und hörte ein Konzert der Schola Heidelberg unter der Leitung ihres Gründers Walter Nußbaum. Unter dem Titel „Jerusalem. Stätte zweier Frieden“ versammelte er alte und neue Musik, dazu alte sephardische und alte persische Stücke, Rezitationen aus der hebräischen Bibel, dem Koran und der Vulgata. Zum Abschluss erklang Olivier Messiaens „Couleurs de la Cité Céleste“. Das Konzert ging nicht auf in der Reproduktion einer Reihe von Werken, sondern in der Collage einer Reihe von ganz heterogenen Werken entstand etwas Neues. Wer immer diese Collage von Text und Musik zusammengestellt haben mag, sie nahm den Dialog auf der Ebene der Musik ernst. Plötzlich nahmen die Zuhörer Gemeinsamkeiten zwischen den Vierteltönen moderner Kompositionen und der Mikrotonalität alter persischer Gesangstechnik wahr. Man hörte Ähnlichkeiten zwischen einem Jahrhunderte alten sephardischen Wiegenlied und den zerrissenen singenden Melodien des Cellostücks eines palästinensischen Komponisten der Gegenwart. Man hörte wie moderne Komponisten in Auftragsstücken die Borduntechniken alter europäischer Kirchenmusik wieder aufnahmen. Die Zuhörer waren davon so überrascht, dass sie ganz am Ende beinahe vergessen hätten zu applaudieren. Nur aus dieser Überraschung und dem Staunen darüber entsteht kulturwissenschaftliches und theologisches Nachdenken. Nußbaums Collage von Musikstücken aus drei Religionen setzte zum einen Akzent in dem, was man gemeinhin den „Dialog“ dieser Religionen nennt. Anstatt sich abstrakt auf zu diskutierende gemeinsame Formeln zu konzentrieren, setzte dieses Konzert auf einen respektvollen Dialog dreier musikalisch-religiöser Traditionen, in dem sich Stücke nebeneinander erhellen, erklären und befruchten konnten. Die Anlage des Konzerts, die Collage der Stücke sorgte für einen Dialog im tieferen Sinn, der sich nicht in Vereinfachungen und Klischees flüchten konnte und sollte.

6.Kulinarisches Intermezzo: Zur Kultur gehören nicht nur Oper, Konzert, Museum, Roman, zu ihr gehört auch die Verknüpfung von Gespräch, Essen und Trinken. Was nützt es, wenn Erfahrungen, Wahrnehmungen und Thesen nicht im Gespräch verbreitet werden? Besser als beim Spaziergang geschieht das beim gemeinsamen Essen, das nicht so gehaltvoll sein darf, dass es die Versorgung des Gehirns mit gesprächsförderndem sauerstoffreichen Blut verhindert. Für Essen und Trinken benötigen die Gesprächspartner mythische Orte, vorzugsweise höhlenartige, mythische Getränke und Speisen.

Für die Heidelberger Theologie der achtziger und neunziger Jahre war die Weinstube Witter neben der Seminarbibliothek in der Kisselgasse solch ein Ort, wo man sich nach Seminaren, Kolloquien und Vorträgen traf, um neben den eigentlichen auch die beiläufigen theologischen Themen mit aller Emphase bis spät in die Nacht zu diskutieren. Als ich die mitternächtlichen Diskussionen besuchte, lernte ich bei Kurpfälzer Riesling, eingeschweißten Erdnüssen und Bockwurst aus dem Glas auch einige alte Marburger kennen. Heute ist die Weinstube Witter leider längst geschlossen, und viele von denen, mit denen ich damals diskutierte, habe ich längst aus den Augen verloren. Und ich nehme das Essen ernster, als dass ich mich auf Erdnüsse und Bockwurst kaprizieren würde. Das ist aber ein anderes Thema.

Ich bin mir jedoch sicher, auch im theologischen Marburg des Jubilars gab es solche mythischen Orte, die – hoffentlich bis heute – zum nächtlichen Gespräch einladen. 7.

Romane erzählen eine Geschichte, setzen sich mit einer Idee auseinander, leiten zu neuen Erfahrungen und Wahrnehmungen an. Romane sind nicht begrenzt, nicht auf zwei Quadratmeter Leinwand für ein Bild, nicht auf die dreißig Minuten eines Klavierkonzerts, nicht auf die vier Stunden der fünf Akte einer Oper. Romane nehmen sich Zeit für die Erzählung über Haupt- und Nebenfiguren, für Themen und Details. Deswegen benötigt auch die Lektüre Zeit, den Roman nehme ich immer wieder zur Hand, lese ihn zum zweiten oder dritten Mal, um noch genauer zu verstehen, was gemeint sein könnte.

Am meisten hat mich das bei Marcel Proust beeindruckt. Die Bände von „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ nehme ich immer wieder in die Hand, seit ich die marmorierte Suhrkamp-Ausgabe der Übersetzung von Eva Rechel-Mertens antiquarisch von einer theologischen Freundin kaufte, die ich in der Weinstube Witter kennengelernt hatte und die sie doppelt besaß.

Die Bände des Romans kann ich mir, im Gegensatz zu einem Konzert oder der Inszenierung einer Oper, stets neu aus dem Bücherregal holen. 8.Kulturelle Mosaiksteine wollte ich in diesem Essay zusammensetzen. Ob sie ein Muster ergeben, kann offenbleiben. Meine Beispiele will ich nicht zur Theorie eindampfen. Die ursprüngliche Frage lautete: Wonach sucht der Theologe, der sich auf Filme, Opern, Musik und Romane einlässt? Ich bin überzeugt: Jeder benötigt Kultur, weil er ein Gegengewicht zu den Routinen des Alltags benötigt, die in Langeweile versinken können. Jeder macht sich auf die Suche, weil er gelegentlich mit dem Alltag nicht zufrieden ist. Denn zu vieles hat sich eingespielt: Zähneputzen, Supermarkt, Tiefkühlpizza, Mittagsschlaf, einmal pro Woche wird die Mülltonne gelehrt. Aber das Triviale und die Routine benötigen ein Gegengewicht. Kultur steht gegen den Alltag – und damit Verblüffung und Überraschung gegen Wiederholung und Trott. Das Verblüffende erst weckt Neugier, es besitzt seinen ganz eigenen Reiz. Kultur jeder Art verblüfft – als Provokation, als Ent-Täuschung, als besondere Perspektive, als Engführung, als Erweiterung. Damit erfüllt sie zwei Funktionen: Erstens deutet sie den Alltag und zweitens weist sie über ihn hinaus. Kultur stellt die Fragen, die dazu verhelfen, den Alltag zu deuten. Indem der im Räderwerk der Routine gefangene Konsument, Angestellte, Passant seinen Alltag deutet, löst er ihn an einigen Stellen auf und erweitert ihn. Verblüffung stellt vor allem Wahrnehmungsfähigkeit wieder her. Kultur steigert den Alltag und kritisiert und intensiviert ihn, sie fügt ihm die Prise Salz des Ungewöhnlichen hinzu. Die zweite Wirkung besteht darin, dass in den Phänomenen der Kultur Deutungsebenen auftauchen, die über den Alltag hinausweisen. Auf eine zugegeben recht platte Weise geschah das im Film „Ben Hur“: Die Kreuzigungsszene stellt den Abschluss des Films in eine offene theologische Perspektive, die weit über ein schales happy end des Monumentalfilms hinausweist. Wahrnehmung und Deutung bedingen sich gegenseitig. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Wer deuten will, muss durch seine Wahrnehmungen der Wirklichkeit oder der Kultur verblüfft, irritiert, angeregt sein. Wer wahrnehmen will, muss eine Intuition – mindestens das – besitzen, wie er die bevorstehenden Phänomene deuten, einordnen, verstehen will. An welchem Ziel er mit seiner Deutung herauskommen wird, das wissen weder Deuter noch Beobachter. Ein wenig Spannung muss bleiben. Das Bekannte und das Selbstverständliche benötigen keine Deutung, ihnen lässt sich keine Irritation abgewinnen. Sie stellen sich dar als das Laufrad des Immergleichen, dem jeder mit allen Mitteln zu entkommen sucht. Das Überraschende ist der gemeinsame Kern der Kultur, gleich ob Musikstück, Internet oder Oper. Die Theologie sucht nach dem Transzendenten im Überraschenden, sie steigert es und fragt weiter. Sie nutzt dafür Begriffe wie Ewigkeit, Sinn, Gnade, Wahrheit, Barmherzigkeit. Kultur ist die Überraschung des Moments im Alltag, Religion ist die Überraschung des Sinns in einer sinn- und trostlosen Welt. Um diesen Prozess zu verstehen, braucht es die Theologie. Sie verknüpft Bilder (Kreuz, Wunder, Krippe), Geschichten (Auszug aus Ägypten, Kindersegnung, Josef und seine Brüder) und Begriffe (Rechtfertigung, Gesetz, Barmherzigkeit) mit Erfahrungen, Wahrnehmungen sowie den Verblüffungen und Überraschungen der Kultur. Die Dialektik zwischen diesem allen lässt sich nicht in eine bestimmte Reihenfolge bringen. Ihr eignet ein Moment des Willkürlichen und darum die Möglichkeit des Scheiterns. Die Schützengräben der Langeweile, des Klerikalen und des Formelhaften lauern überall, auch dort wo sie niemand vermutet. Aber auch darauf zu achten, ist eine Sache theologischer Aufmerksamkeit. 9.

Der Esel aus dem Märchen der Bremer Stadtmusikanten bewältigt seine Wirklichkeit mit einem einzigen Argument, das er stets wiederholt, wenn sich bei seinen tierischen Gefährten Verzweiflung und Resignation breitmachen: „Etwas Besseres als den Tod findest du überall.“ Jesus wummert. Grünewald entsetzt den Betrachter. Don Carlos befreit sich – oder auch nicht. Im Internet verliert sich der User in der Fülle der Hyperlinks. Bei Gespräch und Essen mit Freunden ist eine begrenzte neue Perspektive zu gewinnen. Neue Musik schärft das Gehör für Gemeinsamkeiten. Proust erzählt wunderbar in Details. Passt das zusammen? Ja. Man muss nur ein wenig darüber nachdenken. Ist darin Glaube enthalten? Ja, auch. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/98/wv22.htm |

Sicher bin ich mir, dass ich den Film an einem Sonntagnachmittag gesehen habe. Ich war zehn oder zwölf Jahre alt, und meine Eltern hatten erlaubt, dass ich mir alleine „Ben Hur“ anschaue, den Monumentalfilm von 1959 in der Regie von William Wyler. Wegen einer Kinowerbung in der Zeitung wollte ich diesen Film unbedingt sehen. Meine Eltern gingen, soweit ich mich erinnern kann, nie ins Kino, und darum begleiteten sie mich auch nicht in diesen Film. Sie kauften mir eine Eintrittskarte und gaben mich am Eingang ab. Das war verlockend, denn ich konnte allein mit einer Flasche Limonade und Strohhalm in diesem riesigen Kino sitzen. Das war aber auch gefährlich, denn im Ernstfall war niemand da, der mich mit Trost und Taschentüchern unterstützen konnte.

Sicher bin ich mir, dass ich den Film an einem Sonntagnachmittag gesehen habe. Ich war zehn oder zwölf Jahre alt, und meine Eltern hatten erlaubt, dass ich mir alleine „Ben Hur“ anschaue, den Monumentalfilm von 1959 in der Regie von William Wyler. Wegen einer Kinowerbung in der Zeitung wollte ich diesen Film unbedingt sehen. Meine Eltern gingen, soweit ich mich erinnern kann, nie ins Kino, und darum begleiteten sie mich auch nicht in diesen Film. Sie kauften mir eine Eintrittskarte und gaben mich am Eingang ab. Das war verlockend, denn ich konnte allein mit einer Flasche Limonade und Strohhalm in diesem riesigen Kino sitzen. Das war aber auch gefährlich, denn im Ernstfall war niemand da, der mich mit Trost und Taschentüchern unterstützen konnte. Im Fall von „Ben Hur“ war das nötig, nicht bei den Szenen in den römischen Palästen, bei dem berühmten Wagenrennen oder auf der Galeere, wo Ben Hur unter Deck als Rudersklave schuften muss.

Im Fall von „Ben Hur“ war das nötig, nicht bei den Szenen in den römischen Palästen, bei dem berühmten Wagenrennen oder auf der Galeere, wo Ben Hur unter Deck als Rudersklave schuften muss.  Wer den Film gesehen hat, weiß, dass die Geschichte des jüdischen Wagenlenkers mit der Geschichte Jesu von Nazareths verknüpft ist. Die Wege Jesu und die Wege Ben Hurs kreuzen sich mehrfach. Der Film endet mit der Hinrichtung Jesu. Der Mann aus Nazareth aber ist stets nur indirekt zu sehen: sein Schatten, sein Rücken, seine Anhänger, die ihm folgen. Sein Gesicht bleibt unsichtbar. Der jüdische Regisseur William Wyler hielt sich strikt an ein jesuanisches Bilderverbot. Trotzdem gaben die Überschneidungen der Geschichte Ben Hurs einen Zug ins Transzendente und Ewige, das sich theologisch aus Kreuz und Auferstehung speiste.

Wer den Film gesehen hat, weiß, dass die Geschichte des jüdischen Wagenlenkers mit der Geschichte Jesu von Nazareths verknüpft ist. Die Wege Jesu und die Wege Ben Hurs kreuzen sich mehrfach. Der Film endet mit der Hinrichtung Jesu. Der Mann aus Nazareth aber ist stets nur indirekt zu sehen: sein Schatten, sein Rücken, seine Anhänger, die ihm folgen. Sein Gesicht bleibt unsichtbar. Der jüdische Regisseur William Wyler hielt sich strikt an ein jesuanisches Bilderverbot. Trotzdem gaben die Überschneidungen der Geschichte Ben Hurs einen Zug ins Transzendente und Ewige, das sich theologisch aus Kreuz und Auferstehung speiste.

Das erschließt sich freilich nicht auf den ersten Blick, dafür braucht es das lange und wiederholte konzentrierte Betrachten. Man lernt dabei: Grünewald als Maler richtete alle Aufmerksamkeit auf den Menschen Jesus, auf seinen von anderen mutwillig verletzten Körper, auf jede Pustel, jedes Hämatom, jede noch so kleine Verletzung, jede Schwäre. Er zeigt einen vor Schmerzen in sich verkrümmten Menschen. Er zeigt unerträgliche Folter, zeigt Ergebung, zeigt Hilflosigkeit, zeigt einen Schrei.

Das erschließt sich freilich nicht auf den ersten Blick, dafür braucht es das lange und wiederholte konzentrierte Betrachten. Man lernt dabei: Grünewald als Maler richtete alle Aufmerksamkeit auf den Menschen Jesus, auf seinen von anderen mutwillig verletzten Körper, auf jede Pustel, jedes Hämatom, jede noch so kleine Verletzung, jede Schwäre. Er zeigt einen vor Schmerzen in sich verkrümmten Menschen. Er zeigt unerträgliche Folter, zeigt Ergebung, zeigt Hilflosigkeit, zeigt einen Schrei. Hier soll jedoch von einer anderen Oper die Rede sein: Giuseppe Verdis „Don Carlo“ nach dem Drama von Friedrich Schiller. Der Infant begehrt gegen den Vater auf, der ihm aus politischen Gründen die Frau stiehlt. Don Carlos‘ Liebe zu Elisabeth von Valois kann das nicht beenden. Er begehrt auf, gegen den skrupellosen Machtpolitiker, der sein Vater ist, gegen die im Zeremoniell erstarrte Hofgesellschaft, gegen die Inquisition, welche die Gesandten aus Flandern verbrennen lässt. Die Geschichte des Jesus von Nazareth ist präsent als konfessionelle Streitigkeit zwischen Protestanten und Katholiken, ein Stück europäische Machtpolitik, gewachsen auf dem Boden des Evangeliums.

Hier soll jedoch von einer anderen Oper die Rede sein: Giuseppe Verdis „Don Carlo“ nach dem Drama von Friedrich Schiller. Der Infant begehrt gegen den Vater auf, der ihm aus politischen Gründen die Frau stiehlt. Don Carlos‘ Liebe zu Elisabeth von Valois kann das nicht beenden. Er begehrt auf, gegen den skrupellosen Machtpolitiker, der sein Vater ist, gegen die im Zeremoniell erstarrte Hofgesellschaft, gegen die Inquisition, welche die Gesandten aus Flandern verbrennen lässt. Die Geschichte des Jesus von Nazareth ist präsent als konfessionelle Streitigkeit zwischen Protestanten und Katholiken, ein Stück europäische Machtpolitik, gewachsen auf dem Boden des Evangeliums. Bedenkt man, dass Nußbaum einmal in Heidelberg als Kantor an einer der Stadtkirchen angefangen hat, so ist dieses Konzert – nicht mehr in einer Kirche, sondern in der Aula einer Universität – auch ein Kommentar zum gegenwärtigen Zustand der protestantischen Kirchenmusik, die zunehmend in der routinierten Aufführung stets derselben Großchorwerke erstarrt. Kirchenmusik, die sich nur am Publikumserfolg orientiert, hat ihren theologischen Auftrag vergessen. Wer das nicht wahrhaben will: Kirchenmusik könnte auch an ihrem eigenen Erfolg ersticken, wenn Wiederholung und gelegentliche Mätzchen (Tristan-Vorspiel auf vier Manualen, Luther-Musical für fünfzehnhundert Mitwirkende) an die Stelle von intellektuellem Wagnis, Innovation und musikalischem Nachdenken treten. (Zu diesem Thema plant diese Zeitschrift übrigens eine eigene Nummer.)

Bedenkt man, dass Nußbaum einmal in Heidelberg als Kantor an einer der Stadtkirchen angefangen hat, so ist dieses Konzert – nicht mehr in einer Kirche, sondern in der Aula einer Universität – auch ein Kommentar zum gegenwärtigen Zustand der protestantischen Kirchenmusik, die zunehmend in der routinierten Aufführung stets derselben Großchorwerke erstarrt. Kirchenmusik, die sich nur am Publikumserfolg orientiert, hat ihren theologischen Auftrag vergessen. Wer das nicht wahrhaben will: Kirchenmusik könnte auch an ihrem eigenen Erfolg ersticken, wenn Wiederholung und gelegentliche Mätzchen (Tristan-Vorspiel auf vier Manualen, Luther-Musical für fünfzehnhundert Mitwirkende) an die Stelle von intellektuellem Wagnis, Innovation und musikalischem Nachdenken treten. (Zu diesem Thema plant diese Zeitschrift übrigens eine eigene Nummer.)

„In omnibus requiem quaesivi et nusquam inveni quam in angulo cum libro.” Dieses Wort wird dem Mönch Thomas a Kempis zugeschrieben, aber heute kennen es die meisten als Motto, das vor Umberto Ecos berühmtem Klosterroman „Der Name der Rose“ steht. Wegen der Bedeutung, die darin dem Lesen zugeschrieben wird, war mir das jahrelang sehr wichtig, aber bei genauerem Nachdenken bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich in Romanen gerade keine Beruhigung suche.

„In omnibus requiem quaesivi et nusquam inveni quam in angulo cum libro.” Dieses Wort wird dem Mönch Thomas a Kempis zugeschrieben, aber heute kennen es die meisten als Motto, das vor Umberto Ecos berühmtem Klosterroman „Der Name der Rose“ steht. Wegen der Bedeutung, die darin dem Lesen zugeschrieben wird, war mir das jahrelang sehr wichtig, aber bei genauerem Nachdenken bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich in Romanen gerade keine Beruhigung suche.

Proust lese ich aus zwei Gründen: Zum einen leitet er – wie vielleicht sonst nur noch der Maler Jan van Eyck – zu einer genaueren, präzisen Wahrnehmung auch noch des kleinsten Details an. Man lernt in den Bänden, das Geringfügige zu achten, im Übrigen nicht nur Details der Dinge und der Kultur, sondern auch Details der Psychologie. Zum anderen setzt sich Proust mit der Kultur, die ein Menschenleben umgibt, auseinander, aber eben nicht mit Hilfe von trockenen philosophischen Erläuterungen. Statt dessen erzählt Proust - am Beispiel des Malers Elstir, des Komponisten Vinteuil und des Schriftstellers Bergotte. Daneben erfährt man einiges über Spargel, Quallen, Kathedralen, Glockentürme, die Gemälde von Vermeer, Lindenblütentee mit Madeleines, Weißdorn- und Fliederbüsche.

Proust lese ich aus zwei Gründen: Zum einen leitet er – wie vielleicht sonst nur noch der Maler Jan van Eyck – zu einer genaueren, präzisen Wahrnehmung auch noch des kleinsten Details an. Man lernt in den Bänden, das Geringfügige zu achten, im Übrigen nicht nur Details der Dinge und der Kultur, sondern auch Details der Psychologie. Zum anderen setzt sich Proust mit der Kultur, die ein Menschenleben umgibt, auseinander, aber eben nicht mit Hilfe von trockenen philosophischen Erläuterungen. Statt dessen erzählt Proust - am Beispiel des Malers Elstir, des Komponisten Vinteuil und des Schriftstellers Bergotte. Daneben erfährt man einiges über Spargel, Quallen, Kathedralen, Glockentürme, die Gemälde von Vermeer, Lindenblütentee mit Madeleines, Weißdorn- und Fliederbüsche.