Kultur |

... rien ne va plus ... ?Kirche und KulturAndreas Mertin

Blickt man nun zu Beginn des Jahres 2015 zurück auf die kulturellen Aktivitäten der Evangelischen Kirche in den 13 Jahren seit dem Erscheinen der Denkschrift, so kann man das wohl kaum anders als eine Enttäuschung bezeichnen. Rien ne va plus! Es ist keinesfalls so, dass die Denkschrift als Grundlage für neue Begegnungen genutzt wurde. Stattdessen wirkt es so, als habe man sich einfach zurückgelehnt und mit dem schriftlich Fixierten zufrieden gegeben. Ganz im Sinne der Überlegungen von Friedrich Niebergall zu den „gegenwärtigen kultischen Reformen“ der Kirche im Jahr 1925 wurde zwar Speck für die ästhetischen Mäuse ausgelegt, aber nur in Form eine Schrift, nicht in Form kultureller Aktivitäten. Wie schrieb Niebergall doch:

Viele Aktivitäten wurden sogar zurückgefahren oder eingestellt. Waren etwa Veranstaltungen zur zeitgenössischen Kunst und zur Kulturtheologie vor 25 Jahren nicht nur selbstverständlich, sondern vor allem auch gut besucht bei den Evangelischen Akademien in Deutschland, so muss man heute mit der Lupe danach suchen und dann oft auch noch hoffen, dass sie überhaupt zustande kommen.[6] Mir fällt – abgesehen von der E-Musik – kaum eine Aktivität der Evangelischen Kirche ein, die ich als zukunftsorientierten oder geistesgegenwärtigen kulturellen Aufbruch bezeichnen würde. Aus der Tatsache, dass man überhaupt kulturelle Veranstaltungen zustande bringt, lässt sich überhaupt nicht schließen, dass man auch Kultur macht. Feng Shui ist in der Kirche beliebter als Kultur, es herrschen heute eben Andere Zeiten. Nicht einmal das Minimalziel, das Niebergall 1925 beschrieb, wurde erreicht:

Das einzige, was von Niebergalls Reflexionen festgehalten wurde, war die Mahnung, doch auf keinen Fall die Kunst als solche in den Blick zu nehmen, sondern dabei immer schön fleißig an die Verkündigung zu denken, also Bild und Bibel zusammenzuhalten:

Ein Blick in das zum Themenjahr „Bild und Bibel“ (welch eine unglückliche und missverständliche und zugleich reaktionäre Wortkombination!) im Stil einer Hochglanzbroschüre erschienene Arbeitsheft der EKD zeigt exemplarisch, wie begrenzt man hier denkt.[9] Kunstbegegnung reduziert sich auf die Frage an irgendwelche protestantischen Prominente oder Kirchenführer nach ihrem Lieblingskunstwerk: Welches Schweinderl hätten Sie denn gerne? Und so sehen die Kunst-Schweinderl denn auch aus!

Und nein: die Theologie ist keinesfalls ein Generalist in Sachen Kultur. Und das nicht nur wegen ihrer mangelnden Kompetenz, sondern aus ganz grundsätzlichen Erwägungen heraus. Ein Kinofilm bedarf keiner theologischen Ergänzung.[12] Wenn Kino Kunst ist – worüber man lange diskutieren kann – dann ist es notwendig ergänzungsunbedürftig[13] - oder es ist eben keine Kunst. Auch die Literatur, die Architektur, die Musik oder die Bildende Kunst warten ganz sicher nicht darauf, dass Pfarrer oder Oberkirchenräte das erlösende Wort sprechen. Aber selbst wenn man das einmal außer Betracht lassen würde, welche Antworten hätten Pfarrer oder Oberkirchenräte denn anzubieten, was nicht bloße Wiederholung, also schon Gehalt des Betrachteten wäre? Was ich noch zu sagen hätte, Es müsste doch so sein, dass erst mit der theologischen Deutung der Film zu sich selbst käme. Das jedenfalls war es, was Paul Tillich mit der Theonomie meinte. Es müsste also nachprüfbar erhellende Deutungen der Kultur geben, die aufdecken, was ihr selbst bisher nicht bewusst war. Wirklich kluge Analysen dezidiert zeitgenössischer Kultur aus kirchlicher Feder, das heißt aus dem engeren Bereich der EKD oder einer Landeskirche, habe ich seit der Jahrtausendwende nicht mehr gelesen. Allenfalls als Eschatologie der Gegenwartskultur mag die Theologie weiterhin dienen: Auch das Schöne muss sterben.[14] Da kann man wirklich nur sagen: Gute Nacht, Freunde.

Wenn man schon einen Rückgriff auf bewährte Konzeptionen erwägt, dann sollte man es mit dem Kulturphilosophen Georg Simmel halten, der 1907 in dem Aufsatz „Das Christentum und die Kunst“ schrieb:

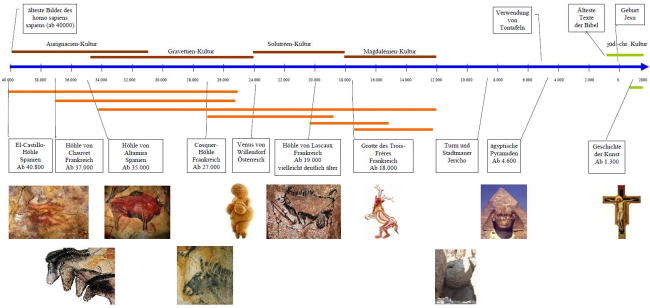

Genau so hat sich die Kultur der Neuzeit entwickelt. Selbstverständlich gab es, wenn auch menschheitsgeschichtlich betrachtet extrem kurze, gemeinsame Phasen von Kunst und Religion und noch wesentlich kürzere von Kunst und Kirche. Auf einer Linie von 10 m Länge wäre die Geschichte von Kirche und Kunst auf weniger als 40 cm abzuhandeln.

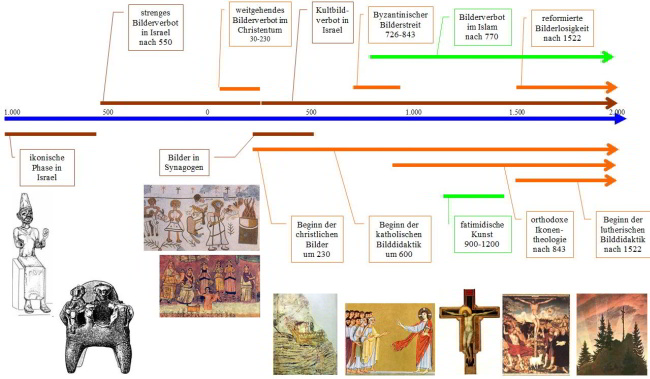

Selbstverständlich gilt auch zu bedenken, was Georg Simmel am Anfang seines Textes über „Das Christentum und die Kunst“ schrieb: „Die geschichtlichen Fäden, die sich zwischen Religion und Kunst spinnen, sind unzählige Male verfolgt worden: wie die Kultzwecke das Götterbild entstehen ließen, wie sich aus der religiösen Feier und der Anrufung der Götter die poetischen Formen entwickelten, wie die Erhebungen und wie der Verfall der Religion die Kunst oft in gleichem, oft in völlig entgegengesetztem Sinn beeinflussten - alles dies ist zu begriffenen Tatsachen der Kulturgeschichte geworden. Allein die Motive, mit denen aus dem Wesen der Sache heraus das eine das andre anzieht oder abstößt, durch die all jene historischen Verknüpftheiten nur als die mehr oder weniger vollkommenen Verwirklichungen tieferer und prinzipieller Zusammenhänge erscheinen diese Motive harren noch ihrer Klärung.“[16] In der Geschichte des Bildes setzt Simmel aber sehr spät ein, nämlich mit der Genese der Götterbilder, die kulturgeschichtlich erst späten Datums sind. 20.000 Jahre, also die Hälfte der menschlichen Bild-Geschichte, gibt es keine Götterbilder und vermutlich, wie einige Evolutionstheoretiker meinen, nicht einmal religiöse Motivationen für die Bilder.[17] Aufklärungsbedürftig ist daher, was Simmel 1907 noch mangels ausreichender Bekanntheit der Höhlenmalereien übergehen konnte, nämlich, wie es zu den ersten Überschneidungen von Kunst und Religion kam, ob hier nicht eine an der Macht orientierte Unterordnungsgeschichte der Bilder vorliegt. Nicht umsonst sprechen wir später von der Kunst als ancilla ecclesiae – was sie eben in ihren Anfängen nicht war. Aufklärungsbedürftig ist auch, warum die großen Religionen sich in einem so ambivalenten Verhältnis zu den Bildern befinden, dass man durchaus von einer oszillierenden Geschichte von Kunstfieber und Bilderstreit sprechen kann. Es ist ja nicht so, dass das Verhältnis von Kunst und Kirche, Kunst und Religion oder auch weitergreifend von Kirche und Kultur ein konfliktfreies war. Wir können die Suppression der Kunst durch die Religion als die Schattenseite ihrer Beziehung wahrnehmen. Wenn es sich um eine Ehe gehandelt haben sollte, dann war es eine, die dem modernen Verständnis einer Beziehung in keiner Weise entsprochen hat.

Aber anstatt diesen komplexen Fragestellungen nachzugehen, wird aktuell im Protestantismus unter dem Stichwort „Bild und Bibel“ ein Retro-Feuerwerk in Sachen Cranach 2.0 abgefeuert, für das man sich nur schämen kann. Da werden dann Fragmente von Cranach-Werken mit dem Soft-Farbgekleckse aus einer bestimmten religiös-kunsthandwerklichen Schule collagiert, die schon vor 25 Jahren überholt war und das Ganze dann mit evangelikalen Symbolen garniert. Verkauft wird so etwas als Kunst zur Geistesgegenwart des Protestantismus und ziert das Titelbild protestantischer Kulturzeitschriften. Und dann wundert man sich, dass kein Künstler oder Kulturvermittler die evangelische Kirche in Sachen Kunst ernst nimmt. Da gibt man irgendwelche religiöse Musicals in Auftrag oder biedert sich der Schlagerkultur an und unterminiert alles, was an protestantischer Kultur der letzten knapp 500 Jahre einmal vorbildlich war. Insbesondere den von der Reformation bedingten Bruch mit der religiösen Ikonographie und der religiösen Rahmensetzung von Kunst und Kultur ignoriert man vollständig. Denn die Wahrnehmung der Kulturgeschichte kann nur zu „zwei Feststellungen führen: 1. Gott ... hat im Abendland eine Bildgeschichte gehabt. 2. Diese Bildgeschichte ist abgelaufen.“[18] Wenn man das nicht beachtet gerät einem die säkulare Kultur aus dem Blickfeld oder reduziert diese im schon erwähnten Modus auf einen Fragenlieferanten für theologische Deklamationen. Stattdessen müsste es in der Sache, wie ich im Heft 77 geschrieben habe, um eine besondere Art des theologischen Mit-Denkens der Kunst und der Kultur gehen, darum, Kultur zunächst einmal überhaupt zu verstehen, sie anschließend angemessen deuten zu können und in dieser Deutung an ihrer Gestaltung mitzuarbeiten.[19] Wobei, auch das müsste man heute eingestehen, schon viel erreicht wäre, wenn es von Seiten der Kirche wenigstens eine Form des theologischen Nach-Denkens über Kunst und Kultur gäbe und man akzeptieren würde, dass die freie Kunst und Kultur eine Vorgabe ist, an der man sich abarbeiten muss. Davon kann aber aktuell keine Rede sein. Gerade das Themenjahr Bild und Bibel hat nun dazu geführt, dass man wieder die Bibel als thematische Vorgabe der Kultur hinstellt und Bilder in den Blick nimmt, die man kunsthandwerklich als Illustrationen biblischer Texte und gerade nicht als deren Deutung oder gar als für sich selbst stehende Werke begreift. Gerade die von der Bibelgesellschaft produzierte Reihe „Bild und Bibel“ ist ein charakteristisches Beispiel dafür. Man müsste sich also noch einmal grundsätzlich klar werden, was Kultur eigentlich in protestantischer Perspektive ist und wie man sich dazu und darin situiert. Es wäre hilfreich, wenn man eine nachvollziehbare Beschreibung dessen geben könnte, was Kultur meinen kann, über die dann auch ein weitgehender Konsens bestünde. Aber Kultur ist und bleibt ein kontroverser Tatbestand. Ob man den Begriff so weit bestimmt, dass noch jede menschliche Tätigkeit darunter fällt oder ob man ihn so eng begrenzen sollte, dass nur die traditionelle Hochkultur darunter fällt, wird weiterhin kontrovers diskutiert. Ausgehen muss man also von der unbestreitbaren Tatsache, dass es eine breite und sehr viele engere Fassungen des Kulturbegriffs gibt. Wenn das zutrifft, wie genau soll der verwendete Kulturbegriff sein? Ich persönlich würde gerne vermeiden, dass wir wie im Kulturbericht der EKD noch jede Einrichtung oder auch jede Malgruppe eines Kindesgartens als bedeutende Kulturleistung aufführen und so tun, als wäre die Kulturwelt in Ordnung, wenn die Kirche sich nur um die Dinge kümmert, die sie eh‘ schon tut. Deshalb spricht viel für einen Kulturbegriff, der das Verhältnis von Kultur und Religion präzis und durchaus auch kritisch auszuleuchten hilft. Eine viel größere und aktuellere Schwierigkeit bei der Bestimmung des Kulturbegriffs sehe ich in der zunehmenden gesamtgesellschaftlichen Unfähigkeit, einen Konsens darüber herzustellen, für welche Kultur wir im Blick auf folgende Generationen Sorge tragen müssen. Die westlichen Kulturen unterliegen zurzeit einem Prozess der kulturellen Vergleichgültigung, der wirklich dramatisch ist. Da scheint es so, als ob es gleich gültig wäre, ob man sich mit einer Kultur auseinandersetzt, die sich im Hier und Jetzt erschöpft und weder Geschichte noch Wahrheit beansprucht, oder mit einer Kultur, die das, was Menschen schaffen über Generationen weitergeben und fortschreiben will. Zugespitzt gesagt: Qualitätsfragen spielen heute noch bei Stiftung Warentest eine Rolle aber kaum noch im engeren Bereich der Kultur. Wenn man kirchliche Vertreter darauf hinweist, dass die von ihnen vorgestellten Künstler keinem der Qualitätskriterien des Betriebssystems Kunst genügen, dann erntet man nur Achselzucken. Anders gesprochen: die Theologen offenbaren eine erschreckende Vorliebe fürs künstlerische Mittelmaß. Unabhängig davon müsste das Erste, was heute zu sagen wäre, lauten: Wir leben in einer überaus reich ausgebildeten, differenzierten und weltumspannenden Kultur. Dankbar muss man sagen: Noch nie war so viel Kultur, waren so viele Artefakte so vielen Menschen in unserer Gesellschaft frei zugänglich. Auch wenn es „Die feinen Unterschiede“ (Pierre Bourdieu)[20] unbestreitbar weiterhin gibt; wirklich unüberwindliche kulturelle Barrieren gibt es kaum, auch wenn sicher nicht alle Menschen alle kulturellen Angebote nutzen. Es gibt ebenfalls kaum ökonomische Ausgrenzungsmechanismen. Ein Diskothekenbesuch ist heute oftmals teurer als ein Museumsbesuch, ein Opernbesuch liegt preislich auf der Höhe eines Rockkonzerts.[21] Auch Reisen zu kulturell bedeutungsvollen Orten sind heute einigermaßen erschwinglich. Die klassischen kulturellen Barrieren früherer Zeiten, in denen der Zugang zu den kulturellen Ressourcen nicht zuletzt ökonomisch geregelt wurde, sind heute weitgehend geschleift. Weiterhin gilt, was das Zentralkomitee der deutschen Katholiken 1999 in seiner Schrift „Kultur als Aufgabe für Staat und Kirche“ so beschrieben hat:

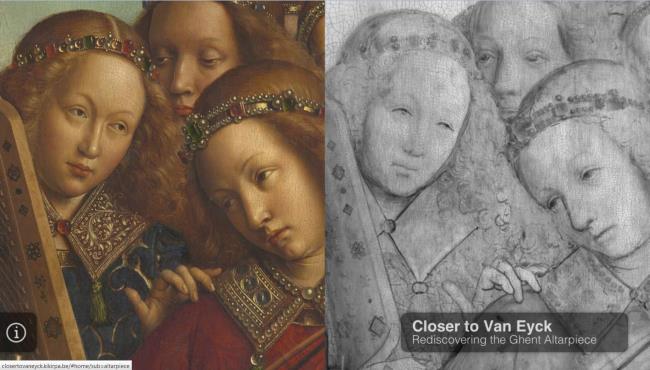

Mir ist an dieser Formulierung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken wichtig, dass Kultur hier nicht nur als bloß formales institutionelles Phänomen beschrieben wird, welches sich in Kulturetats oder offiziellen Verlautbarungen spiegeln ließe, sondern als dauerhafte gemeinsame Verpflichtung für alle Bürgerinnen und Bürger und als Aufgabe für die Gesellschaft, den Staat und die verschiedenen Institutionen. Kultur als Kultur zu bestimmen, Kultur zu generieren und die Grundlagen für ihre Entstehung bereitzustellen, Kultur zur pflegen und zu erhalten ist jedem Einzelnen in der Gemeinschaft und ihren Institutionen aufgegeben. Damit ist natürlich noch nicht gesagt, dass mit der Möglichkeit, Kultur wahrzunehmen, zugleich auch der Wille steigt, dies zu tun. Was Gerhard Schulze vor Jahren im Allgemeinen zur Erlebnisgesellschaft[23] geschrieben hat, gilt auch für den engeren Bereich der Kultur: Wir haben keinen Mangel mehr, sondern das Problem, aus der Fülle des Angebots das Passende herauszugreifen. Was aber das Passende ist, was trägt und uns kulturell weiterführt – darüber gibt es weder Sicherheit noch einmal ansatzweise Einigkeit, aber es müsste doch wenigstens einen Diskurs darüber geben. War es früher einmal Aufgabe kultureller Eliten, um den Bestand tradierbarer Kulturgüter Sorge zu tragen, ist diese Position heute vakant und wird auch kaum von jemandem beansprucht. Während die „hyper attention“ im Sinne des Events permanent bedient wird, wird die „deep attention“ im Sinne des Anzueignenden und zu Tradierenden stiefmütterlich behandelt.[24] Woran wäre also heute, 13 Jahre nach der Kulturdenkschrift Räume der Begegnung, zu arbeiten? Ein guter Teil der dramatischen kulturellen Umwälzung, deren Zeitzeuge wir sind, war 2002 noch nicht absehbar. Wenn etwas die Entwicklung der Kultur in den letzten 20 Jahren kennzeichnet, dann ist es deren Globalisierung und vor allem ihre Digitalisierung. Beides kann in kultureller Perspektive nicht nur als Last, sondern auch als Bereicherung begriffen werden. Die Globalisierung des Blicks, die sich nicht zuletzt in der zunehmenden De-Fokussierung der eurozentristischen Perspektive zeigt, wird im Bereich der Bildenden Künste etwa in der Entwicklung der weltweiten Biennalen sichtbar.[25] Aber auch die Entwicklung der großen Ausstellungen der documenta in Kassel in den letzten 20 Jahren zeigt, wie der alte Blick auf die Kunst durch neue Wahrnehmungen bereichert und ergänzt wird. Noch stecken wir sicher erst in den Anfängen dieser Entwicklung. Während die Globalisierung der westlichen Kultur – im Sinne von deren Ausbreitung in den Rest der Welt - rasend schnell voran gegangen ist, ist der Fluss kultureller Inspirationen aus dem Rest der Welt in die westliche Kultur noch verhältnismäßig gering. Aber das wird sich mit der zunehmenden Bedeutung der Schwellenländer ändern. Die geradezu explosionsartig erfolgte Digitalisierung der Kultur machen jedermann und jederfrau Kulturgüter zugänglich (Texte, Bilder, Töne), von denen wir bis dato kaum zu hoffen wagen konnten, dass wir auf sie zugreifen können. Man kann an einem öffentlichen Projekt wie Closer to van Eyck (http://closertovaneyck.kikirpa.be/) präzise beobachten, was das bedeutet.

Gleichzeitig werden durch die Digitalisierung der Kultur Fragen wie z.B. nach dem Urheberrecht aufgeworfen, die lange Zeit geklärt zu sein schienen. Hier ist für eine Fortschreibung der Klärung des Verhältnisses von Kirche und Kultur noch viel Arbeit in Aussicht. Es wird Zeit, dass sich die EKD und das Kulturbüro der EKD – statt sich im Retro-Kult zu sonnen – diesen Fragen zuwendet. Anmerkungen[1] EKD (1999): Gestaltung und Kritik. Zum Verhältnis von Protestantismus und Kultur im neuen Jahrhundert (EKD-Texte, 64). [3] EKD (2002): Räume der Begegnung. Religion und Kultur in evangelischer Perspektive ; eine Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Gütersloh: Gütersloher Verl.-Haus. [5] Niebergall, Friedrich (1925): Die gegenwärtigen kultischen Reformen, gemessen am Evangelium. In: Kurt Horn und Otto Bartning (Hg.): Kultus und Kunst. Beiträge zur Klärung des evangelischen Kultusproblems. Berlin: Furche-Kunstverl. Es gehört zu den Ironien der Geistesgeschichte, dass in der Überlieferung der Metapher von den in der Falle den zu fangenden Mäusen in aller Regel mit den Mäusen die Teufel gemeint waren. Bei dem Mérode-Altar von Robert Campin sehen wir auf der rechten Seiten den Heiligen Joseph beim Anfertigen der Mausefallen für den Teufel. [6] 1985 dürfte eine Akademie-Veranstaltung zum Thema Joseph Beuys oder Kunst als soziale Plastik in Kürze ausgebucht gewesen sein. 2015 wurde eine solche angeboten und es meldete sich niemand(!) an. [7] Ebd. [8] Ebd. Vgl. auch Mertin, Andreas (2007): Der Bitterfelder Weg der Evangelischen Kirche. Ein kulturtheologisches Menetekel. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 9, H. 46. https://www.theomag.de/46/am204.htm. [9] EKD (Hg.) (2014): Reformation - Bild und Bibel. Das Magazin zum Themenjahr 2015. Evangelische Kirche in Deutschland. Hannover. [10] Die Methode der Korrelation „gibt eine Analyse der menschlichen Situation, aus der die existentiellen Fragen hervorgehen, und sie zeigt, dass die Symbole der christlichen Botschaft die Antworten auf diese Fragen sind“. P. Tillich, Systematische Theologie, 3 Bde., Stuttgart 1955-1966, Band I, S. 76f. Im Gegenzug kann Tillich auch schreiben, man sei „der Autonomie müde geworden“, ihre „entmenschlichenden Folgen“ in Form rationaler Systeme, die die Lebenswelt verdinglichen, lägen auf der Hand. P. Tillich, Die sozialistische Entscheidung; in: Christentum und soziale Gestaltung. Frühe Schriften zum Religiösen Sozialismus, GW II, S. 256/264. [11] Adorno, Theodor W. (2005): Ästhetische Theorie. Frankfurt M.: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft). S. 230 [12] Vgl. Schneider-Quindeau, Werner (2013): Stop making sense! Zur theologischen Interpretation des Kinos als Imaginationsraum und Affektmaschine (Thesen in polemischer Absicht). In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 15, H. 86. https://www.theomag.de/86/wsq3.htm. [13] Vgl. Mertin, Andreas (1999): Annäherungen. Zum theologischen Umgang mit Kinowelten. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 1, H. 3. https://www.theomag.de/03/am11.htm. [14] Jüngel, Eberhard (1984): 'Auch das Schöne muß sterben' - Schönheit im Lichte der Wahrheit. Theologische Bemerkungen zum ästhetischen Verhältnis. In: Zeitschrift für Theologie und Kirche (ZThK), S. 106-126. [15] Simmel, Georg (1907): Das Christentum und die Kunst. In: Der Morgen - Wochenzeitschrift für deutsche Kultur 1 (8), S. 234–243. [16] Ebd. [17] Anders sieht das Vierzig, Siegfried (2009): Mythen der Steinzeit. Das religiöse Weltbild der frühen Menschen. Oldenburg: BIS-Verl. der Carl-von-Ossietzky-Univ. Oldenburg. Mir scheint diese Ansicht freilich auf einem Petitio principii zu beruhen, insofern die rewligiös4e Bindung des Menschen vorausgesetzt und nicht aus den Artefakten der frühesten Zeit abgeleitet wird. [18] Schöne, Wolfgang (1957): Die Bildgeschichten der christlichen Gottesgestalten in der abendländischen Kunst. In: Wolfgang Schöne, Johannes Kollwitz und Hans von Campenhausen (Hg.): Das Gottesbild im Abendland. Witten: Eckart-Verl., S. 7–56: „Die Behandlung des Stoffes selbst wird im wesentlichen in einer Demonstration zahlreicher Kunstwerke aus anderthalb Jahrtausenden bestehen und zu zwei Feststellungen führen: 1. Gott (der christliche Gott) hat im Abendland eine Bildgeschichte gehabt. 2. Diese Bildgeschichte ist abgelaufen.“ (S. 7) [19] Mertin, Andreas (2012): Eine protestantische Sicht auf die Kunst. Zehn Grund-Sätze. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 14, H. 77. https://www.theomag.de/77/am391.htm. [20] Bourdieu, Pierre (2000): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. [Nachdr.]. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 658). [21] Stichprobenartig habe ich die Preise der Oper in Hannover (Tickets ab etwa 20 Euro, im Schnitt 60 Euro) mit einem Auftritt von Peter Maffay in Hannover (Tickets ab 62,90 Euro) verglichen. [22] Zentralkomitee der deutschen Katholiken (1999): Kultur als Aufgabe für Staat und Kirche. Zur Förderung der dezentralen und pluralen Kultur in Deutschland. Bonn, November 1999. [23] Schulze, Gerhard (1992): Die Erlebnis-Gesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt/Main: Campus. [24] Stiegler, Bernard (2008): Die Logik der Sorge. Verlust der Aufklärung durch Technik und Medien. Unter Mitarbeit von Susanne Baghestani. Frankfurt am Main: Suhrkamp (edition unseld, 6). [25] Vgl. z.B. die Internetseite www.universes-in-universe.org |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/93/am493.htm |

Vor 16 Jahren erschienen die ersten Vorarbeiten zu einer Kulturdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Form des Thesenpapiers „Gestaltung und Kritik. Zum Verhältnis von Protestantismus und Kultur im neuen Jahrhundert“.

Vor 16 Jahren erschienen die ersten Vorarbeiten zu einer Kulturdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Form des Thesenpapiers „Gestaltung und Kritik. Zum Verhältnis von Protestantismus und Kultur im neuen Jahrhundert“. Drei Jahre später, im September 2002 wurde dann die aus dem sich anschließenden Konsultationsprozess entstandene Denkschrift „Räume der Begegnung. Religion und Kultur in evangelischer Perspektive“ veröffentlicht.

Drei Jahre später, im September 2002 wurde dann die aus dem sich anschließenden Konsultationsprozess entstandene Denkschrift „Räume der Begegnung. Religion und Kultur in evangelischer Perspektive“ veröffentlicht.

Im Augenblick lässt sich meines Erachtens eher ein massives kulturelles Roll Back wahrnehmen. Das, was sich heute mit Recht Kulturtheologie nennen darf, mäandert an den Rändern der Kirche, ohne jedoch größere Bedeutung für diese zu haben. Die normalen Gemeinden haben vom Cultural Turn oder vom Pictural Turn wenig mitbekommen.

Im Augenblick lässt sich meines Erachtens eher ein massives kulturelles Roll Back wahrnehmen. Das, was sich heute mit Recht Kulturtheologie nennen darf, mäandert an den Rändern der Kirche, ohne jedoch größere Bedeutung für diese zu haben. Die normalen Gemeinden haben vom Cultural Turn oder vom Pictural Turn wenig mitbekommen.

An Paul Tillich kann man vieles schätzen, insbesondere seine Offenheit gegenüber der säkularen Kultur in Zeiten, in denen sich die kirchliche Kultur wieder einmal in ihr Ghetto zurückgezogen hatte, und seine Bereitschaft, sich auf die Autonomie der Kunst einzulassen, als fast die gesamte Gesellschaft daran ging, diese abzuschaffen. Aber sein Modell einer fragenden Kultur und einer die Fragen beantwortenden Theologie ist nicht tragfähig und war es faktisch nie – es war immer ein Hase-und-Igel-Spiel.

An Paul Tillich kann man vieles schätzen, insbesondere seine Offenheit gegenüber der säkularen Kultur in Zeiten, in denen sich die kirchliche Kultur wieder einmal in ihr Ghetto zurückgezogen hatte, und seine Bereitschaft, sich auf die Autonomie der Kunst einzulassen, als fast die gesamte Gesellschaft daran ging, diese abzuschaffen. Aber sein Modell einer fragenden Kultur und einer die Fragen beantwortenden Theologie ist nicht tragfähig und war es faktisch nie – es war immer ein Hase-und-Igel-Spiel.