Wozu geht der Theologe ins Kino? |

||

Ästhetik und das Wesen des ChristentumsHorst Schwebel I.

Die Frage nach „Ästhetik und Wesen des Christentums“ - wenn man auch den Begriff „Wesen“ mit seinem „Schale-Kern-Dogmatismus“ kritisch beurteilt - findet ihre Präzisierung in der Frage nach „Kunst und Christentum“. Diese Frage wird an dieser Stelle nicht historisch abgehandelt, indem beispielsweise auf die Anfänge, Byzanz, das Hochmittelalter oder die Reformationszeit Bezug genommen wird. Es soll vielmehr aufgezeigt werden, wie das Verhältnis von Christentum und Kunst in der Moderne (meinetwegen auch in der Postmoderne) zu bestimmen sei. Die mit der Gegenwartskunst an das Christentum herangetragene Herausforderung soll am Beispiel der Bildenden Kunst expliziert werden II.

Diesem Angriff setzte Caspar David Friedrich eine Stellungnahme entgegen, in welcher er die Symbolik seines Bildes erläuterte. Gleichwohl hatte der Kammerherr von Ramdohr zu Recht erkannt, dass es sich beim „Kreuz im Gebirge“ nicht um ein herkömmliches Altarbild handelt, sondern primär um ein Landschaftsbild mit Berggipfel, Tannen, einem Efeu umrankten Bergkreuz mit dem Gekreuzigten, der, vom Betrachter abgewandt, von der untergehenden Sonne bestrahlt wird. Es ist ein Bild, das den Zuschauer in eine wehmütige Gestimmtheit versetzt. Der Betrachter begegnet nicht wie der mittelalterliche Gläubige frontal dem Gekreuzigten, sondern eben einem Landschaftsbild, das das Thema des Gekreuzigten reflektiert. Die Landschaft wird - um mit Werner Hoffmann zu reden - als „eine noch unverbrauchte Bildgattung für christliche Gedanken tragfähig gemacht“[5].

Der Kunsthistoriker Robert Rosenblum nahm die religiöse gedeutete Naturmystik Friedrichs zum Ausgangspunkt, um von einer „Romantik des Nordens“ zu reden[8]. In dieser „Romantik des Nordens“, bei der die Landschaft zum Träger von Religion wird, sieht Rosenblum den Beginn der Moderne, bei der die künstlerische Subjektivität zugunsten der Landschaft die überlieferten ikonographischen Verbindlichkeiten hinter sich lässt. An die Stelle einer verbindlichen religiösen Ikonographie ist die Subjektivität des Künstlers getreten. Etwa zeitgleich mit Caspar David Friedrichs programmatischem „Kreuz im Gebirge“ erfolgte in Wien ein Aufbruch völlig anderer Art. 1809 gründeten Friedrich Overbeck und Franz Pforr mit einigen Freunden die Lukasbruderschaft. Overbeck und seinen Freunden ging es dabei um die Erneuerung der religiösen Kunst, wobei sie sich bewusst von der klassizistischen Kälte, der Gefühlsarmut und der vermeintlichen Unreinheit der Zeitgenossen lösen und sich an einer Zeit orientieren wollten, als die Kunst noch christlich-rein gewesen sei. Man orientierte sich an der Frührenaissance, der altdeutschen Malerei und vor allem an Raffael. Ähnlich wie bei Wackenroders „Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders“ (1797) sah man in den Gemälden Raffaels, vor allem in seinen Madonnen, Bilder von höchster Andacht, ja sogar eine unmittelbaren Offenbarung des Göttlichen. Der nächste Schritt der Lukasbrüder war die Reise nach Rom, wo sie sich im Kloster San Isidora niederließen, nachdem sie auf dem Weg dorthin in Urbino dem Geburtshaus Raffaels ihre Aufwartung gemacht hatten. Das Kloster San Isidoro wurde dann zum Ort einer quasi-klösterlichen Lebensgemeinschaft, wo jeder seine Zelle hatte, man gemeinsam die Mahlzeiten einnahm und wo auch sonst manche Lebensform dem klösterlichen Leben nachgebildet war. Die Haartracht „alla Nazareno“ führte dazu, dass man die Lukasbrüder in Rom „Nazarener“ nannte. Die Gemeinschaft erfuhr manche Veränderung durch neu hinzukommende Künstler (Peter Cornelius, Julius Schnorr von Carolsfeld); trotzdem verband alle diese Künstler ein gemeinsames Wollen. Eine bestimmte Sichtweise von Religion und Christentum bildete das Zentrum ihrer Arbeit. Ais Ziel formulierte Overbeck, die Künste seien nur „insofern zu feiern, als sie zur Verherrlichung Gottes beigetragen, und so eine der lieblichsten Blüthen bilden, mit denen seine Kirche geschmückt erscheint“[9].

Es waren die Bildvorstellungen der Nazarener, die die Christenheit des 19. und des 20. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg und darüber hinaus prägten. Das betrifft den blond gelockten Christus mit geteiltem Bart und weichen Gesichtszügen ebenso wie den Typ der Jünger und der Raffael nachempfundenen sanften Madonnen. Beim Christustyp kommt es zu einer Berührung mit dem ebenfalls in Rom lebenden Bildhauer Bertel Thorvaldsen. Der Christus in der Erzählbibel von Schnorr von Carolsfeld wirkt wie der in die Linie umgesetzte Christus von Thorvaldsen. Der Erfolg der Nazarener lag darin, dass sie offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen hatten, in Deutschland, Frankreich, Italien, England, Skandinavien und Nordamerika. Vergleicht man nun das Verhältnis von Bild und Religion bei Caspar David Friedrich mit dem der Nazarener, so handelt es sich um zwei entgegengesetzte Modelle. Bei Caspar David Friedrich hat die christliche Ikonographie ihre Verbindlichkeit eingebüßt. An ihre Stelle ist die Subjektivität des Künstlers getreten, der seiner eigenen Religiosität über das Landschaftsbild zum Ausdruck verhalf Bei den Nazarenern war man hingegen darum bemüht, die Subjektivität als Folge des als negativ begriffenen Zeitgeistes auszuschalten und zu einem Punkt zurückzukehren, wo die Welt noch heil und die heiligen Personen noch darstellungsfähig gewesen seien. Beide Modelle stehen in Spannung zueinander. Die Kirche in ihrer institutionalisierten Gestalt hat sich vorwiegend am Nazarener-Typ orientiert und eine spezifisch christliche Kunst, sogar abseits der übrigen Kunstentwicklung in Kauf genommen. Der Typus Caspar David Friedrich konnte in der Kirche nicht Fuß fassen. Gleichwohl lässt sich von Friedrichs Aufbruch aus ein Hauptstrang der Kunstentwicklung bis in unsere Tage hinein verfolgen. Die Schere zwischen Kunst und „christlicher Kunst“ beginnt an diesem Punkt aufzuklappen.

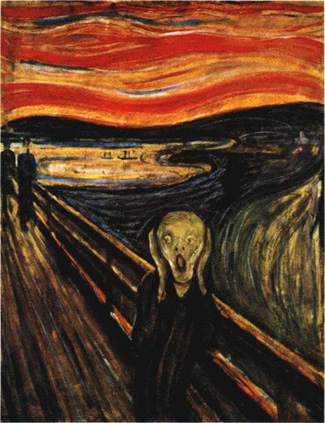

Gleichwohl gab es Personen, die im Expressionismus einen religiösen Aufbruch sahen. In seinem Buch „Kunst und Religion. Ein Versuch über die Möglichkeit neuer religiöser Kunst“ (Kurt Wolff-Verlag, 1919) definiert Gustav Friedrich Hartlaub die Religion als „die Wiederverbindung mit dem Göttlichen, mithin Wiederherstellung eines ursprünglichen Einheitszustandes“(4). Dies setzt voraus, dass der Ist-Zustand des Menschen als Dualität zu begreifen ist und der Mensch, ein seinem wahren Wesen Entfremdeter, auf die Wiederherstellung der Einheit ausgerichtet ist. Hartlaub überprüft die ihm vertrauten Kunststile daraufhin, ob sie in der Lage seien, dem Religiösen im oben beschriebenen Sinn zum Ausdruck zu verhelfen. Dem Realismus und dem Idealismus bestreitet Hartlaub, Träger von Religion sein zu können. Das gleiche gilt für den Impressionismus, für den der „Geist“ einzig „in dem im Bewusstsein sich vollziehenden Sinneseindruck“ zu finden ist. Nachdem Naturalismus, Idealismus und Impressionismus zur Darstellung von Religion nach Hartlaub ungeeignet sind, wendet er sich dem Expressionismus zu. Vom Expressionismus sagt er: „Die Welt des Stoffes ist ihm, je nach der Einzelbeschaffenheit seiner religiösen Metaphysik, nur Maske, Trübung, Schein, das Nichtsein -Sollende, die Sünde. In aller sinnlichen Erscheinung ahnt der Expressionist ihre Beziehung auf ein verborgenes Jenseits.(36)“ Oder anders gesagt: „Der Expressionismus als Stil bildet die Grundlage alles religiösen Gefühlsausdruckes“ (ebd.). Diese Gedanken griff Paul Tillich auf, um Kunst und Religion in Verbindung zu bringen. Der Weg, das Christliche am christlichen Thema beziehungsweise an der Ikonographie festzumachen, wird von Tillich abgelehnt. Stattdessen orientiert er sich - parallel zu Hartlaub - am Stil, weil im Stil eines geistigen Werkes der „Gehalt“ am Werk sei. Der Gehalt ist „eine bestimmte Grundstellung zur Wirklichkeit überhaupt. Es ist die letzte Sinndeutung die tiefste Realitätserfassung, es ist die Funktion der Unbedingtheit ... Die Tatsache des Stils entscheidet über die religiöse Qualität aller Kunst und Kultur“[13]. Ähnlich wie Hartlaub kommt auch Tillich zu einer Typologie von drei Stilen: Realismus, Idealismus, Expressionismus. Während der Realismus nach Tillich an der Form der Wirklichkeit anhaftet, um sie in sklavischer Weise abzubilden, und während der Idealismus in eine Scheinwelt ausweicht, ist es einzig der expressive Stil, bei dem der religiöse Gehalt die vorfindliche Wirklichkeit aufsprengt. „In diesem Sinn ist es [das Expressive (d. V.)] ein ekstatisches Element, das den ekstatischen Charakter der Begegnung mit dem Unbedingt-Wirklichen zum Ausdruck bringt“[14]. Religion als das Unbedingt-Wirkliche oder das Heilige ist nach Tillich nur dort zu finden, wo in ekstatisch-expressiver Weise die Wirklichkeit aufgebrochen wird. Die Stoffe der Darstellung spielen dabei keine Rolle. Tillich schreibt: „Es ist in der Tat möglich, in einem Cézannschen Stillleben, einem Marcschen Tierbild, einer Schmidt-Rottluffschen Landschaft, einem Noldeschen Erotikbild die unmittelbare Offenbarung einer absoluten Wirklichkeit in den relativen Dingen anzuschauen; der Weltgehalt lebt in des Künstlers religiöser Ekstase, schien hindurch durch die Dinge; es sind 'heilige' Gegenstände geworden“[15]. Ein ekstatisch-expressiver Religionsbegriff - vergleichbar der Erfahrung des tremendum bei Rudolf Otto - findet nach Tillich in der expressiven Kunst seinen adäquaten Ausdruck. An anderer Stelle spricht Tillich von dem „Prophetischen“, das er speziell mit dem Protestantismus verbunden sieht, Picassos Bild „Guernica“ (1937) für die Pariser Weltausstellung nannte er deshalb ein „großes protestantisches Kunstwerk“[16]. „Es betont, dass der Mensch endlich, dem Tode unterworfen ist; vor allem aber, dass er seinem wallten Sein entfremdet ist und beherrscht wird von dämonischen Kräften, Kräften der Selbstzerstörung“. (ebd.) Die Wiedervereinigung mit Gott geschieht allein aus Gnade. Sie ist keine menschliche Möglichkeit - Tillich hätte auch an Stelle von Picassos „Guernica“ Beckmanns „Nacht“ nennen können. Es ist augenfällig dass Tillich an einem Werk ohne religiöse Stoffe allein über den Stil zu einer religiösen Deutung im Sinne des „ultimate concern“ kommt. Das Expressive bleibt nach Tillich freilich nicht auf die zeitgenössischen expressionistischen Künstler beschränkt. Auch afrikanische Masken, Ikonen und die spätmittelalterliche Kunst liegen in dieser Linie. Man könnte sie bis in die Gegenwart hinein fortsetzen und müsste Bacon, Falken, Hrdlicka, Arnulf Rainer und andere nennen. Auch bei ihnen geht es um eine solche Durchbruchserfahrung. IV.Für Wassily Kandinsky, dem Protagonisten der abstrakten Malerei, bedeutet die abstrakte Kunst eine Freisetzung des Geistigen aus der Umklammerung durch die Gegenstandswelt. Seine theologische Fundierung findet sich in dem Buch „Über das Geistige in der Kunst“ (München, 1912).

Das Abstrakt-Bildnerische stellt sich dar als eine eigene Welt, in die einzudringen bedeutet, in einen Bereich zu kommen, der jenseits jeglicher Alltagserfahrung angesiedelt ist. Sowie beispielsweise für Caspar David Friedrich die Landschaft ein noch unverbrauchter Bereich war, um Religion darzustellen, wird nun der von Natur befreite Bereich von Formen und Farbklängen hierzu ausgewählt. Das sieht bei Kandinsky anders aus als bei Marc, und bei Mondrian ist die Zuspitzung nochmal eine andere. Gleichwohl verbindet sie alle das Pathos für das „Geistige“, das gegen die Natur gerichtet ist. Für Piet Mondrian gilt: „Um dem Geistigen in der Kunst näher zu kommen, wird man so wenig wie möglich von der Realität Gebrauch machen“[20]. Betrachtet man seine auf Vertikalen und Horizontalen und reine Farben reduzierten Bilder, so geht es ihm darum, einen Bereich aufzuzeigen, in welchem die Gegensätze irdischer Wirklichkeit in einer anderen Harmonie aufgehoben und damit zum Verschwinden gebracht werden. Bei einem solchen Weg spricht man in der Mystik von der via purgativa, einem Weg stufenweiser Entweltlichung, dem die contemplatio folgt das reine Schauen ohne Worte. Mondrian jedenfalls will zu einem solchen Punkt des Ausgleiches kommen, der jenseits der Gegensätze steht. Bei diesen Künstlern tritt Kunst in die Nähe zur Religion, genauer zur Mystik. Die Konkurrenz kommt nicht etwa dadurch zustande, dass die Kunst Vorstellungsgehalte aufgriffe, um sie zu veranschaulichen, sondern religiöse Kunst wird vielmehr puristisch und bleibt nur auf sich selbst und ihre Mittel bezogen. Die Vorstellung des „Reinwerdens“ und der Reinigung die mit dem lateinischen Adjektiv „purus“ verbundenen Wortgebilde gehörten langst der religiösen Sprache an, bevor sie in die Sprache der Kunst überwechselten. Diese Form von Radikalität fand Nachfolger, die die Prinzipien ihrer Vorläufer aufgriffen und gleichwohl neue Bilder schufen. Um es auf eine einfache Formel zu bringen: Die konstruktivistisch-reduktionistische Kunst Europas wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von amerikanischen Künstlern aufgegriffen und auf großen Bildformaten neu interpretiert. Das konstruktivistisch-reduktionistische Konzept ist zwar geblieben, aber die Reduktion – bis hin zur Leere - war an übergroße Formate gebunden, die sparsam in den Raum gestellt wurden, so dass der Betrachter einem solchen Bild wie einem Gegenstand begegnet, der ihn auf sich selbst zurückwirft. Bei Barnett Newmans Bild „Wer hat Angst vor Rot - Gelb - Blau?“ werden die Farben Mondrians aufgegriffen. Indem allerdings bei Newman diese drei Farben als überdimensionierte Flächen begegnen, wird die Begegnung mit dem Bild mit dem Erleben des „Erhabenen“ (sublime) verbunden. In „The Sublime Is Now“ (1948) schreibt Newman: „Statt 'Kathedralen‘ aus Christus, aus dem Menschen oder dem 'Leben' zu bauen, erschaffen wir sie aus uns selbst, aus unseren eigenen Gefühlen. Das Bild, das wir hervorbringen, ist das in sich selbst gültige der Offenbarung, wirklich und konkret, und jeder, der es ohne die nostalgische Brille der Geschichte betrachtet, wird es verstehen können.[21] Die Nähe zum Religiösen ist bei Barnett Newman keineswegs interpretatorische Willkür. Bedeutend wurde ein Zyklus von 14 Bildern bei denen lediglich schwarze Vertikalen und einige weiße horizontale Streifen auf einer ungrundierten Leinwand zu sehen sind. Es heißt „14 Stationen des Kreuzes“ (1958/1966) und befindet sich in Washington. Aus dem Entstehungsprozess des Kunstwerks ergab sich in der Folge die Konnotation „Kreuzweg“. Das Unaussprechliche und Nichtdarstellbare jener Momente, in denen sich die Sinnfrage des Warum radikal stellt, wird in diesem Werk anvisiert. Bemerkenswert ist, dass der postmoderne Philosoph Lyotard die Kunst von Barnett Newman heranzieht, um die postmoderne Oberflächenstruktur zu durchbrechen. Und zwar mit dem Kantschen Pathos: Newmans Werk verweigert sich nach Lyotard dem Betrachter und wirft ihn auf das Gewahrwerden der eigenen Präsenz zurück. Dazu Lyotard: „Die Präsenz ist der Augenblick, der das Chaos der Geschichte unterbricht und daran erinnert und nur sagt, dass 'etwas da ist', bevor das, was da ist, irgendeine Bedeutung hat“[22]. Im gleichen Vortrag sagt Lyotard im Blick auf Newman: „Das Werk erhebt sich im Augenblick, aber der Blitz des Augenblicks entlädt sich auf es wie ein minimaler Befehl: Sei!“[23] Die Erfahrung des Erhabenen - angesichts der „Donnerwolken“, „Blitze“, „Orkane“, „Ozeane“ - lässt für Kant „ein Vermögen zu widerstehen von ganz anderer Art in uns entdecken welches uns Mut macht, uns mit der scheinbaren Allgewalt der Natur messen zu können“[24]. Das ist der Augenblick, in dem der Mensch „die eigne Erhabenheit seiner Bestimmung“ fühlt (162). In Lyotards Formulierung angesichts von Newmans Bildwänden „... wie ein minimaler Befehl: Sei!“ Eine religiöse Interpretation erfuhr ebenfalls das Werk von Mark Rothko. Rothkos Bilder sind wie große Tore, vor denen man steht und in die man eindringen könnte. Sie sind reduziert auf meist zwei Farbtöne, die nahe beieinander sind (etwa Braun und Grau oder zwei verschiedene Wertigkeiten von Rot). Lässt man sich auf diese Bilder ein, gelangt man in einen Bereich des Vagen, wo die umgebende Wirklichkeit ausgeblendet ist und auch das betrachtende Ich in einen Zustand von Entpersonalisierung tritt. Alles verschwimmt und verliert seine Identität. Der Betrachter wird in einen Bereich hineingezogen, den er nicht mehr zu fassen und zu definieren vermag. Man könnte von einem Bereich des Nahe-dem-Nichts, dem Unbestimmbaren sprechen. Die großen Bildwände von Mark Rothko rührten einige Zeitgenossen dazu, sie als religiöse Erfahrung wahrzunehmen. Der Betrachter gerät in einen eigentümlichen Schwebezustand. Alle Stofflichkeit scheint aufgelöst. Mit seiner ganzen Körperlichkeit nimmt der Betrachter die Präsenz dieser Bilder wahr, die ihm als betretbare unbekannte Räume erscheinen. In einigen dieser Bilder überwiegen ohnehin dunkle Farbflächen, wobei das Dunkle im oberen Bereich angesiedelt ist und einen gewissen Sog ausübt, wie ein dunkles „Tor“, in das man eintreten könnte. Die Wahrnehmung von Rothkos Bildern als religiöse Objekte führte schließlich dazu, dass das Ehepaar de Menil den berühmten Architekten Philip Johnson heranzog, um für sie eine Kapelle zu bauen. Das Vieleck von Johnson wurde so angelegt, dass es den Bildern eine Rahmung und Ummantelungen, die vom Oberlicht der Laterne ins rechte Licht gerückt werden. Die ökumenische Kapelle von Houston in Texas ist der Raum, in welchem die von Rothko vermittelte Erfahrung einer Mystik des Leeren, des Unbestimmbaren am deutlichsten erfahren werden kann. Auch die Kapelle im Deutschen Reichstag im Berlin (1999) mit Bildwerken von Günther Uecker ist auf wortlose Meditation, auf Kontemplation hin angelegt, wobei keines der Objekte zu einer christlichen Konnotation Anlass gibt. Kunst tritt auf als Religion. Ästhetische und religiöse Erfahrung werden ununterscheidbar. Der Weg von Caspar David Friedrich ist an sein Ende gekommen. V.Wie geht man theologisch mit einem solchen Anspruch um? Es gibt Positionen, die einen Übergriff des Bereichs Kunst auf den Bereich Religion entweder gänzlich bestreiten oder verbieten. Anders verhält es sich bei Rainer Volp, der von 1970 bis zu seinem Tod 1998 Vorsitzender des Arbeitsausschusses des Evangelischen Kirchbautags war. Was Kunst ist und bewirkt, lässt sich nach Volp stricto sensu nicht definieren, ebenso wenig wie sich im Glauben die Unverfügbarkeit der gnädigen Zuwendung Gottes definieren lässt. „In der Kunst will zu Wort kommen, was sich nicht verobjektivieren lässt“[25]. Die Reflexion über Kunst bewahrt das Evangelium davor, Ideologie oder Doktrin zu werden. Denn Evangelium meint nach Volp etwas Unaussprechliches: „Glaube resultiert einmal aus der Erfahrung des Verschont-Seins, der Gnade eine Erfahrung die am Ursprung der Kunst steht ... An den kritischen Punkten, wo wir über unsere Unzulänglichkeit erschrecken oder in unserem Wollen scheitern, erkennen wir, dass sich die Welt von Gott her gültig aufschließen lässt. Aber Prinzipien dafür finden zu wollen, wäre verfehlt“[26]. Den Begriff des Credo, den der Christ normaliter auf das Bekenntnis seines Glaubens an den dreieinigen Gott bezieht, wird bei Volp als „künstlerisches Credo“ auch auf das Werk des Künstlers bezogen (ebd.). Und mit dem Begriff der „Stellvertretung“, die im klassisch-dogmatischen Sinn Christus vorbehalten ist, gewinnt die Tätigkeit des Künstlers noch zusätzlich an Relevanz. Da sowohl die Kunst, als auch der Glaube an den Grundfragen der menschlichen Existenz orientiert sind und da ihr Gelingen nicht selbstmächtig erzwungen werden kann, sondern einzig auf Gnade angewiesen ist, treten Kunst und Glaube bei Volp in eine unauflösbare Gemeinschaft. Die Predigt hat nach Volp keine höhere theologische Dignität als ein Kunstwerk. Der Beitrag des Kunstwerks kann, sofern es sich wirklich um ein Kunstwerk handelt, sogar wichtiger sein als das Wort des Predigers, sofern dieser an der Oberfläche bleibt. Das Kunstwerk und die gute Predigt eint ihre kerygmatische Funktion: „Durch die kerygmatische Funktion einer Gestalt erhellt sich die kritische Grenze alles Erfahrbaren, sei es in einer Predigt, einem Kunstwerk oder einer kleinen mitmenschlichen Bewegung“[27]. Da das Letztgültige von Kunst und das des Glaubens unverfügbar sind und sich allein gnadenhaft ereignen, lassen sich nach Volp beide begrifflich nicht mehr unterscheiden.

Trotz des Bezugs auf den Bilderstreit ist die Pointe bei Andreas Mertin gegenüber der des in der Kirchengeschichte auftretenden Ikonoklasmus noch eine andere. Die Bilderfeinde befürchteten, dass auf Grund der Bilder das Göttliche ins Irdische herabgezogen würde, wodurch die Majestät Gottes verletzt würde. Das wird von Mertin akzeptiert. Doch Mertin bedient sich der Argumente der Bilderfeinde andererseits, um die Kunst vor dem Zugriff der Kirche oder einer sonstigen religiösen Interpretation zu bewahren[28]. Für Mertin bildet die Basis der ästhetischen Erfahrung die reale sinnliche und nichtbegriffliche Begegnung mit dem Kunstwerk. Jedes Kunstwerk muss in seiner jeweiligen Einzigartigkeit, in seiner konkreten Gestalt und in seinem Zusammenhang wahrgenommen werden (148). Die ästhetische Erfahrung wird als ‚nichtbegriffliche Begegnung‘ beschrieben. Wird bereits die Begriffsbildung angesichts eines Kunstwerks getadelt, so erst recht eine religiöse Interpretation der Kunst oder gar ein Umgang der Kunstwerke als Mittel zum Transport christlicher Inhalte. In diesem Fall wird Kunst nach Mertin eindeutig zur ‚ancilla ecclesiae‘ (159). Sie wird nicht in ihrer Autonomie akzeptiert. „Ein Blick auf die kirchliche Literatur und kirchliche Periodika, auf religionspädagogische Ausarbeitungen, auf die Ausstattungen von Kirchen und Gemeindehäusern offenbart eine optische Katastrophe. Die Herausforderung durch die zeitgenössische Kunst, durch Kunst überhaupt wird nicht wahrgenommen, geschweige denn angenommen.“ (160) Auch die Versuche, von Kunst als „Sprache der Religion“, von „Symbolik“, „Transzendenz“, „Spiritualität“ zu sprechen, fallen nach Mertin unter das Verdikt der Vereinnahmung der Kunst durch theologische Argumentation. Kunst sei einzig ästhetisch und darum immanent auszulegen. Eifersüchtig ist Mertin darauf bedacht, dass der Kunst keine soteriologische Funktion zufalle. Ist nach Mertin die Wahrnehmung, „die ästhetische Erfahrung“, ein offener, unabgeschlossener Prozess, ist ein Überschreiten zur Religion hin gleichwohl ausgeschlossen. Es sei denn, die ästhetische Erfahrung wird „momentan stillgestellt“, (...) eingefroren, negiert. Will nun der Leser wissen, wie die beiden Bereiche unter der Negation, bei Wahrung der Differenz, zusammenkommen könnten, bleibt Mertin die Auskunft allerdings schuldig. Vielmehr verweist er auf das alttestamentliche Bilderverbot, ästhetisch zugespitzt von Theodor W. Adorno: „Das alttestamentarische Bilderverbot hat neben einer theologischen Seite eine ästhetische. Dass man sich kein Bild, nämlich keines von etwas machen soll, sagt zugleich, kein solches Bild sei möglich“ (166).[29] Beide Diskurse laufen nebeneinander her, sie stehen zueinander in Differenz. Mertins positiver Bezug zu Karl Barth lässt befürchten, dass auf der theologischen Seite - wenn überhaupt an eine begriffliche Zuordnung gedacht wird - die Verkündigung im Barthischen Sinne wortgebunden steil vertikal von oben her einbricht: eine Verdinglichung des Wortes Gottes. Kunst ist Kunst und darf nach Mertin trotz aller Betonung ihrer Offenheit nicht in den Bereich von Religion und Glaube vordringen. Die Differenz, die der Kunst scheinbar ihre Autonomie bewahrt, lässt nicht zu, dass sie sich auch gegenüber Religion öffnet. Mertin bleibt in der Differenz: Kunst ist Kunst, ein anthropologischer Diskurs ohne Transzendenzbezug, und Verkündigung ist Verkündigung, theologisch-kerygmatisch ohne anthropologische Vermittlungen. VI.Zum Schluss dieser Überlegungen möchte ich einen Lösungsvorschlag hinsichtlich der Herausforderung der Ästhetik an Kirche und Christentum anbieten. Zunächst muss freilich gesagt werden, dass beim Umgang von Kunst und Kirche noch andere wichtige Aspekte zu berücksichtigen sind als die hier vorgetragenen. Vielfältige Experimente hinsichtlich der Zuordnung von Kirche und Gegenwartskunst blieben unberücksichtigt, darunter die Vielzahl von oft hochqualifizierten Kunstausstellungen oder die neuartigen Formen des Umgangs mit biblischer Ikonographie. Der aufmerksame Kunstmarkt-Besucher wird die Auseinandersetzung mit dem Banalen, Trivialen und dem Erotischen vermissen, wie sie gerade für die aktuelle Gegenwart typisch ist. Aber der Weg von Caspar David Friedrich bis Barnett Newman und Rothko führt zu einer Zuspitzung des Ästhetischen hinsichtlich eines religionsadäquaten Anspruchs, wie er an anderen Beispielen nicht aufgezeigt werden konnte. Deshalb erfolgt die gedankliche Konzentration auf diese Fragestellung. Es wird also nicht behauptet, die Kommunikation des Evangeliums sei mit Mertin unter das Verbot zu stellen, sich eines bildhaften Ausdrucks zu bedienen. Eine Diskussion - wenn auch keine einfache - muss geführt werden, wenn man an einer anschaulichen Vermittlung des Evangeliums festhält. Nur sollte man bei der „Kommunikation des Evangeliums“, einem Begriff, der innerhalb einer multidimensionalen Homiletik zu entfalten wäre, sich dessen bewusst sein, dass das Bild nicht als bloßes Transportmittel im Sinne der biblia pauperum-Vorstellung und damit als gefügige Sklavin für christliche Inhalte anzusehen ist, sondern als Partner oder Partnerin auf der Suche nach Wahrheit. Die Zugänge zur Wahrheit in Kunst und Theologie sind zwar jeweils anderer Art, aber beide sind im Unterwegs, und beide sind noch nicht am Ziel. Den Weg des anderen zur Kenntnis zu nehmen, könnte für beide Erkenntnisweisen von Nutzen sein. Doch ist nicht der christliche Glaube etwas anderes als Mystik, als eine „Botschaft ohne Inhalt“? - Keinesfalls. Die sprachliche Vermittlung des Glaubens steht außer Frage, wenn Sprache auch weiter zu fassen ist als ein System begrifflicher Denotate. Es ist zu bedenken, dass die religiöse Sprache immer eine metaphorische ist und dass das Geheimnis Gottes in Dogmatiken und Lehren zwar aufscheint, sich aber hierbei gleichwohl auch verhüllt. D. h.: Trotz aller sprachlichen und sogar begrifflichen Zuspitzung in der Ansage des Heils in Jesus Christus muss sich die religiöse Sprache ihrer Vorläufigkeit und Indirektheit bewusst sein. Dem Moment des Sprachlosen, dem Arrheton, Raum zu geben, kann deutlich machen, dass sich auch im christlichen Glauben nicht alles sprachlich in eine Kongruenz bringen lässt. Ähnlich wie es ein Vorsprachliches gibt, das noch nicht Wort geworden ist, gibt es auch das Unsagbare, das jenseits aller Worte liegt. Für den Glauben ist wichtig dass er aus dem Unsagbaren, dem Unverfügbaren, heraus lebt, hieraus seine Kraft bezieht, anstatt konkretistisch an Vergegenständlichungen zu haften. Darum sollte einer sprachlosen visuellen Mystik wie beispielsweise bei Kandinsky, Newman und Rothko Raum gegeben werden. Anders gesagt: Eine Kunst des Unsagbaren ist nicht außerhalb des christlichen Glaubensverständnisses, sondern bleibt, indem sie die Grenze zum Nichtsprachlichen auslotet, noch immer ein Teil von ihm. Ist dies - allen Beteuerungen zum Trotz - nicht erneut eine Vereinnahmung von Kunst durch die Theologie? Ich denke: Nein! Beim Umgang mit Kunst handelt es sich zunächst um eine ästhetische Erfahrung um Wahrnehmung, sprachlos, ohne Worte, die in einem zweiten Schritt über Sprache eine Deutung erfährt. Eine Deutung in Richtung auf Religion, als religiöse Erfahrung, sollte den Kunstwerken aber nicht verweigert werden, sofern man sich der Offenheit hinsichtlich ihrer Wahrnehmungsweise und Interpretation bewusst ist, erst recht dann nicht, wenn man bedenkt, dass die Kunst von Caspar David Friedrich und van Gogh einem christlichen Kontext entsprungen ist, oder dass - wie bei Newman, Rothko und Uecker - auf einen religiösen Kontext durch Titelgebung, Eigeninterpretation und Raumgestalt eigens Bezug genommen wird. Bei der über die Rezeptionsprozesse vermittelten Erfahrung ist nicht auszuschließen, dass Menschen diese als religiöse Erfahrung deuten. Die in die Sprachlosigkeit führende visuelle Mystik lässt sich als Überschuss deuten und die ästhetisch-religiöse Wahrnehmungsweise als eine solche, die sich einer möglichen Verdinglichung des Göttlichen widersetzt. In einigen Fällen ließe sich bei der Erfahrung von Kunst auch von „eschatologischer Vorwegnahme“ sprechen, das höchste, was von einer Kunsterfahrung überhaupt ausgesagt werden kann. Die Frage nach Ästhetik und Christentum dürfte zukünftig noch so manche überraschende Deutung und Zuspitzung erfahren Die hier vorgebrachten Ausführungen sind ein Angebot, darüber nachzudenken und auch festgefügte theologische Grundpositionen in die Waagschale zu werfen. Dass in ästhetischer Erfahrung Wahrheit „aufscheint“, Menschen Exzeptionelles erfahren, an eine Grenze geführt werden, ist unbestritten, nicht indes, wie man eine solche Erfahrung in das eigene theologische Grundverständnis integriert. Seitens des christlichen Glaubens ist der Umgang mit dem Bereich Kunst jedenfalls ein Gewinn, sowohl hinsichtlich dessen, was es zu erfahren gibt, als auch hinsichtlich dessen, worüber nachzudenken lohnt, also hinsichtlich möglicher theologischer Diskurse. Der Text „Ästhetik und das Wesen des Christentums“ wurde im Rahmen einer Vorlesungsreihe in Marburg vorgetragen und erschien zuerst in: Dietrich Korsch und Cornelia Richter (Hrsg.), Das Wesen des Christentums, Marburg 2002, S. 143-156. Anmerkungen[1] Alexander Göttlich Baumgarten, Aesthetica, (2 Bde.), Frankfurt a. d. O. 1750, 1758. [2] Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Hamburg 2/1955, 82 [3] Meyers Großes Taschenlexikon, Mannheim-Wien-Zürich, Aktualisierte Neuausgabe 1983, Bd. 2, 199. [4] Jens Christian Jensen, Caspar David Friedrich Leben und Werk, 2/1974, 100/102. [5] Werner Hofmann (Hrsg.) Caspar David Friedrich 1774-1840. Ausstellungskatalog Kunsthalle Hamburg, 78. [6] Jens Christian Jensen, a. a. O., 109 [7] Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft (1790), zit. nach Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. Frankfurt 1974, 169. [8] Robert Rosenblum. Die moderne Malerei und die Tradition der Romantik. Von C. D. Friedrich zu Marc Rothko. München 1981. [9] Hans-Joachim Ziemke. Zum Begriff der Nazarener, in: Die Nazarener, Ausstellungskatalog Stadel (Hrsg. Klaus Gallwitz), Frankfurt 1977, 17-25, 19. [10] Ebd. [11] Ebd., 13. [12] Zit. nach: Walter Nigg. Maler des Ewigen. Band 2: Moderne Ikonen, Zürich-Stuttgart 1961, 93. [13] Paul Tillich, Religiöser Stil und Stoff in der Bildenden Kunst, in Ges. Werke IX, Stuttgart 19752, 312-323, 318 [14] Paul Tillich, Die Kunst und das Unbedingt-Wirkliche, Ges. Werke EX, 356-368, 368. [15] Paul Tillich, Religiöser Stil und religiöser Stoff in der Bildenden Kunst, Ges. Werke IX, 320. [16] Paul Tillich, Protestantismus und Expressionismus, in: Almanach fiir das Jahr des Herrn, Hamburg 1959 (Friedrich Witüch Verlag), 80. Originalfassung: Protestantism and Artistic Style, in: P. Tillich, One Art and Architccture, ed. J. und J. Dillenburger, New York 1987, 119. [17] Der blaue Reiter (1912), Neuausgabe Klaus Lankheit, München 1965, 34. [18] Ebd. 30. [19] Walter Heß, Dokumente zum Verständnis der modernen Malerei, Hamburg 2/1956, 79. [20] Zit. nach Friedhelm Fischer. Zur Symbolik des Geistigen in der modernen Kunst, in Kunst und Kirche 2/85, Darmstadt, 98-104,103. [21] Zit. nach Schmied, Zeichen des Glaubens-Geist der Avantgarde. Religiöse Tendenzen in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 1980, 274. [22] Jean-Francois Lyotard, Der Augenblick, Newman, in: Jean-Francois Lyotard., Philosophie und Malerei im Zeitalter des Experimentierens, Berlin 1986, 7-23, 20 [23] Ebd., 126. [24] Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, zit. nach Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt 1974, 185. [25] Rainer Volp, Das Kunstwerk als Symbol, Ein theologischer Beitrag zur bildenden Kunst, Gütersloh 1966, 212. [26] Rainer Volp, Bildende Kunst und christlicher Glaube, in Kunst und Kirche 1968, 3-8, 4. [27] Rainer Volp, Das Kunstwerk als Symbol, a. a. O., 212. [28] Andreas Mertin, Der allgemeine und besondere Ikonoklasmus. Bilderstreit als Paradigma christlicher Kunsterfahrung, in: Andreas Mertin und Horst Schwebe!, Kirche und moderne Kunst, a. a. O., 147. [29] Mertin, Ikonoklasmus, a. a. O., 166. Zit Theodor W. Adorno. Ästhetische Theorie, Frankfurt 1970, 106. |

||

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/86/hs15.htm

|

In der Reihe perspektivischer Zugänge zum Christentum 100 Jahre nach Harnacks Vorlesung über „Das Wesen des Christentums“ steht heute die Ästhetik auf dem Programm. Vorab ist zu klären, was unter Ästhetik zu verstehen sei. Das Wort Ästhetik kommt vom griechischen „aísthesis“, „Wahrnehmung“. Die aisthetiká epistéme ist die die Sinne betreffende Wissenschaft. Dem Begründer der Ästhetik als wissenschaftlicher Disziplin, Alexander Gottlieb Baumgarten, ging es 1750 um eine Wahrnehmungstheorie, in welcher im Gegensatz zur ratio die Gesetzmäßigkeiten der sog. unteren Seelenkräfte - des Unbewussten, Irrationalen, des Gefühls - thematisiert werden sollten

In der Reihe perspektivischer Zugänge zum Christentum 100 Jahre nach Harnacks Vorlesung über „Das Wesen des Christentums“ steht heute die Ästhetik auf dem Programm. Vorab ist zu klären, was unter Ästhetik zu verstehen sei. Das Wort Ästhetik kommt vom griechischen „aísthesis“, „Wahrnehmung“. Die aisthetiká epistéme ist die die Sinne betreffende Wissenschaft. Dem Begründer der Ästhetik als wissenschaftlicher Disziplin, Alexander Gottlieb Baumgarten, ging es 1750 um eine Wahrnehmungstheorie, in welcher im Gegensatz zur ratio die Gesetzmäßigkeiten der sog. unteren Seelenkräfte - des Unbewussten, Irrationalen, des Gefühls - thematisiert werden sollten Als Caspar David Friedrich (1774-1840) vom Grafen von Thun-Hohenstein (1807) den Auftrag erhielt, für dessen Privatkapelle ein Altarbild zu schaffen, schuf er das Gemälde „Kreuz im Gebirge“ (1807/1808). Bevor dieses Bild, das in der Literatur „Tetschener Altar“ genannt wird, in die Hände des Auftraggebers kam, präsentierte der Maler das Bild in seinem Atelier der Kunstöffentlichkeit. Heftigster Kritiker war der Kammerherr von Ramdohr. Er schrieb: „... wie ist es möglich, den Einfluss zu verkennen, den ein jetzt herrschendes System / auf Herrn Friedrichs Komposition gehabt hat! Jener Mystizismus, der jetzt überall sich einschleicht und aus Kunst wie aus Wissenschaft, aus Philosophie wie aus Religion gleich einem narkotischen Dunst uns entgegenwittert“

Als Caspar David Friedrich (1774-1840) vom Grafen von Thun-Hohenstein (1807) den Auftrag erhielt, für dessen Privatkapelle ein Altarbild zu schaffen, schuf er das Gemälde „Kreuz im Gebirge“ (1807/1808). Bevor dieses Bild, das in der Literatur „Tetschener Altar“ genannt wird, in die Hände des Auftraggebers kam, präsentierte der Maler das Bild in seinem Atelier der Kunstöffentlichkeit. Heftigster Kritiker war der Kammerherr von Ramdohr. Er schrieb: „... wie ist es möglich, den Einfluss zu verkennen, den ein jetzt herrschendes System / auf Herrn Friedrichs Komposition gehabt hat! Jener Mystizismus, der jetzt überall sich einschleicht und aus Kunst wie aus Wissenschaft, aus Philosophie wie aus Religion gleich einem narkotischen Dunst uns entgegenwittert“ Im „Mönch am Meer“ (1808/10) erblickt man im Vordergrund die aufgehellte Landzunge, die zu sieben Achtel des Bildes vom dunklen Meer und dem dunkel drohenden Himmel überwölbt wird. Der Mönch als eine Art Maßstabfigur betont auf Grund seiner Kleinheit das Überwältigende von Meer und Himmel. Heinrich von Kleist schrieb, er habe, als er das Bild zum ersten Mal sah, den Eindruck gehabt, „als ob einem die Augenlider weggeschnitten würden“

Im „Mönch am Meer“ (1808/10) erblickt man im Vordergrund die aufgehellte Landzunge, die zu sieben Achtel des Bildes vom dunklen Meer und dem dunkel drohenden Himmel überwölbt wird. Der Mönch als eine Art Maßstabfigur betont auf Grund seiner Kleinheit das Überwältigende von Meer und Himmel. Heinrich von Kleist schrieb, er habe, als er das Bild zum ersten Mal sah, den Eindruck gehabt, „als ob einem die Augenlider weggeschnitten würden“ Eine solche Programmatik führte dazu, dass bei einem Bild einzig der christliche Inhalt und die Komposition wichtig waren, das Handwerkliche hingegen zurückgestellt wurde. So konnte es genügen, dass Peter Cornelius bei seinen Fresken die Komposition und die Konturen der Figuren festlegte, die Ausmalung aber getrost anderen überließ. Programmatisch für die nazarenische Kunstauffassung sind Philipp Veits „Die Einführung der Künste in Deutschland durch die Religion“ (1834-36) und Friedrich Overbecks Programmbild „Der Triumph der Religion in den Künsten“ (1831-40), zu dem er sagt, „dass alle Kunst auf die Verherrlichung Gottes zielen und zur Erbauung des Nächsten dienen muss, ja dass ohne dies Ziel gar keine eigentlich fortlebende Kunst gedacht werden kann“

Eine solche Programmatik führte dazu, dass bei einem Bild einzig der christliche Inhalt und die Komposition wichtig waren, das Handwerkliche hingegen zurückgestellt wurde. So konnte es genügen, dass Peter Cornelius bei seinen Fresken die Komposition und die Konturen der Figuren festlegte, die Ausmalung aber getrost anderen überließ. Programmatisch für die nazarenische Kunstauffassung sind Philipp Veits „Die Einführung der Künste in Deutschland durch die Religion“ (1834-36) und Friedrich Overbecks Programmbild „Der Triumph der Religion in den Künsten“ (1831-40), zu dem er sagt, „dass alle Kunst auf die Verherrlichung Gottes zielen und zur Erbauung des Nächsten dienen muss, ja dass ohne dies Ziel gar keine eigentlich fortlebende Kunst gedacht werden kann“

Franz Marcs Entwicklung über das Tierbild bis zur vollständigen Abstraktion wird vom Künstler ganz in religiöser Sprache zum Ausdruck gebracht. Das Aufkommen der Kunst des „Blauen Reiters“ vergleicht Marc mit dem Erwachen einer neuen Religion. „Wohl fühlt man, dass eine neue Religion im Lande umgeht, die noch keinen Rufer hat, von niemand erkannt“

Franz Marcs Entwicklung über das Tierbild bis zur vollständigen Abstraktion wird vom Künstler ganz in religiöser Sprache zum Ausdruck gebracht. Das Aufkommen der Kunst des „Blauen Reiters“ vergleicht Marc mit dem Erwachen einer neuen Religion. „Wohl fühlt man, dass eine neue Religion im Lande umgeht, die noch keinen Rufer hat, von niemand erkannt“ Gegenüber allen Versuchen, Kunst und Religion in eine gewisse Nähe zu bringen - sei es bei Volp, aber auch bei Wieland Schmied und Günter Rombold durch die Begriffe „Transzendenz“ und „Spiritualität“ - meint Andreas Mertin, beide Bereiche, den der Kunst und den der Religion deutlich voneinander trennen zu müssen. Dabei bedient er sich des „Bilderverbots“ als Paradigma eines adäquaten Umgangs der Kirche mit dem Bild. Er zitiert die Bilderfeinde, mit ihnen Calvin und Karl Barth, um deutlich zu machen, dass Kunst Kunst und Verkündigung Verkündigung ist.

Gegenüber allen Versuchen, Kunst und Religion in eine gewisse Nähe zu bringen - sei es bei Volp, aber auch bei Wieland Schmied und Günter Rombold durch die Begriffe „Transzendenz“ und „Spiritualität“ - meint Andreas Mertin, beide Bereiche, den der Kunst und den der Religion deutlich voneinander trennen zu müssen. Dabei bedient er sich des „Bilderverbots“ als Paradigma eines adäquaten Umgangs der Kirche mit dem Bild. Er zitiert die Bilderfeinde, mit ihnen Calvin und Karl Barth, um deutlich zu machen, dass Kunst Kunst und Verkündigung Verkündigung ist.