dOCUMENTA(13) |

Frei wie ein Vogel im Käfig?NachfragenAndreas Mertin Wolfgang Hubers hier vorgelegte Vortrags- und Aufsatzsammlung umfasst Texte aus mehr als drei Jahrzehnten. In der Sache kreist die Sammlung um seine „Theorie der kommunikativen Freiheit“, also um die konstitutive Verbindung von Freiheit und Nächstenliebe. Das Buch gliedert sich in drei größere Kapitel: das erste beschäftigt sich mit dem Erbe der Reformation, das zweite mit der verantworteten Freiheit und das dritte mit der Stimme der Christen in der Demokratie. Dabei bezieht Huber zu den zentralen und zum Teil ja auch kontroversen Punkten der öffentlichen Kommunikation Stellung, aber auch zu innerkirchlichen Streitthemen. Manches ist mir dabei jedoch zu glatt, es hat mehr mit der Apologie der Kirche in der heutigen Zeit und weniger mit der oft so begrenzenden (und gar nicht die Freiheit fördernden) Realität der Kirche zu tun. Bei Huber findet zu wenig Berücksichtigung, was Karl Barth im Grundriss der Ethik so beschrieben hat: „Man kann wohl oft einen Ekel bekommen vor dem ganzen kirchlichen Wesen. Wer diese Beklemmung nicht kennt, wer sich einfach wohl fühlt in den Kirchenmauern, der hat die eigentliche Dynamik dieser Sache bestimmt noch nicht gesehen. Man kann in der Kirche nur wie ein Vogel im Käfig sein, der immer wieder gegen die Gitter stößt“. Dieses Spannungsverhältnis von Anspruch und Wirklichkeit macht vielleicht den Reiz der Sache aus. Wolfgang Hubers Aufsatz- und Vortragssammlung soll im Folgenden weniger in grundsätzlicher Perspektive erörtert werden, als vielmehr im Blick auf die Frage, was sich daraus für die Kultur, noch spezifischer: für die Künste ergibt. Wenn, wie die Kulturbeauftragte der EKD nicht müde wird zu verkünden, Kultur der Spielraum der Freiheit ist, wie äußert sich das bei Wolfgang Huber? Wie wird in den ethischen und systematischen Reflexionen der Rahmen dafür gesetzt, dass Kultur im weiteren und im engeren Sinne in und mit der Kirche geschehen kann? Dazu muss man nun nüchtern feststellen, dass Fragen der Künste und der Kultur im engeren Sinne nicht im Blickfeld von Huber liegen – weder im Positiven noch im Negativen. Sie kommen so gut wie gar nicht vor. Von der alten hegelschen Trias Kunst, Religion und Philosophie lässt Huber zumindest die Kunst einfach ausfallen. Das überrascht nicht wirklich, denn seine Opposition zu dem, was er unter Kulturprotestantismus rubriziert (und was mehr ist, als der alte Kulturprotestantismus des 19. Jahrhunderts), ist bekannt. Und in dieser Opposition zum Kulturprotestantismus lässt er sich in der Textsammlung auch einmal beiläufig zur Kultur im engeren Sinne aus:

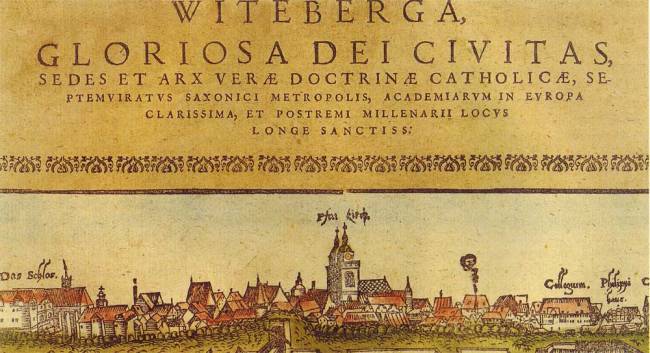

Wenn man das so liest, dann fragt man sich natürlich, wo denn heute im 21. Jahrhundert „die Hoffnungszeichen“ der Erneuerung des „konstruktiven Verhältnisses zwischen Glaube und Kultur“ wahrnehmbar sind? Und bitte schön: ich möchte darauf eine andere Antwort hören als das obligate: „das evangelische Pfarrhaus“! Es tut mir leid, aber das gibt es schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Im meinem ganzen Leben bin ich nur einmal in meiner Schülerzeit einem evangelischen Pfarrhaus im emphatischen Sinn begegnet, im Siegerland der 70er-Jahre, wo dann nicht nur der Gottesdienst ein kulturelles Ereignis für das ganze Dorf war, sondern auch das Leben im Pfarrhaus beispielgebend und die Stellungnahmen des Pfarrers in der überregionalen Zeitung wegweisend. Aber wie gesagt: das war wirklich der absolute Ausnahmefall. Das evangelische Pfarrhaus ist so eng mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des 18. und 19. Jahrhunderts verknüpft, dass es für das 20. und 21. Jahrhundert keine Geltung mehr beanspruchen kann und empirisch auch keine Rolle spielt (anders als etwa die evangelischer Pfarrer in der politischen Kultur nach der Wende; aber das ist etwas ganz anderes). Wo also finden sich die beschworenen Zeichen der Erneuerung? Sie müssen doch irgendwie erkennbar und benennbar sein. Nehmen wir als typisches Beispiel Wolfgang Hubers Buch selbst. Auf den über 200 Seiten findet sich keine Erwähnung irgendeines zeitgenössischen Bildenden Künstlers. Aus dem Bereich der Bildenden Kunst insgesamt wird überhaupt nur die Inschrift(!) eines kolorierten Holzschnittes aus der Werkstatt von Lukas Cranach dem Jüngeren erwähnt, also gerade nicht das Kunstwerk, sondern seine Beschriftung.

Aus der Literatur finden sich einige spärliche Hinweise auf .... Na, wer errät es? Paul Gerhardt natürlich. Von all der Literatur der Gegenwart, ihren aufregenden Entwicklungen im 20. Jahrhundert, ihrem Verstummen und Wiedererklingen findet sich keine Resonanz. Geschweige denn von Literaturdebatten des beginnenden 21. Jahrhunderts. In dem Bereich, auf den Protestanten immer so stolz sind, in dem sie auch im 20. Jahrhundert noch etwas geleistet haben, dem Bereich der Musik, finden wir einen Hinweis auf Johann Sebastian Bach, aber nichts Geistesgegenwärtiges. Von Dieter Schnebel, dem Komponisten, Theologen und documenta-Teilnehmer oder von Klaus Martin Ziegler, dem Gründer der Kasseler Musiktage, oder irgend einem anderen Vertreter zeitgenössischer Musik keine Spur. Und das von demselben Autoren, der den Kulturprotestanten vorwirft, nur „eine Tradition zu bewahren und ein Erbe zu verwalten“, statt innovativ und kulturprägend zu sein. Aber in den Reflexionen von Huber selbst kommt die kulturelle Geistesgegenwart schlichtweg nicht vor. Und das, obwohl er doch explizit beansprucht, das „weithin leuchtende Feuer“ christlichen Glaubens vermöge sich auch im 21. Jahrhundert immer wieder kulturell zu erneuern. Wenn es so sein sollte, merkt man davon jedenfalls nichts. Man ruht sich auf windigen Konstruktionen wie dem „evangelischen Pfarrhaus“ aus, während dieses schon lange erodiert ist. Man beruft sich auf Paul Gerhardt und Johann Sebastian Bach, vermag aber nicht zu benennen, wie die zeitgenössische Musik in der Kirche der Freiheit Raum findet. Wozu der Mensch durch Jesus Christus in kultureller Perspektive befreit ist, dazu finden wir so gut wie gar keine Hinweise. Konnte Karl Barth noch schreiben, die Kultur sei die dem Menschen gegebene „Verheißung dessen, was er werden soll", so verfällt Huber in beredtes Schweigen, wenn es darum geht, genau diese Idee kulturell Substanz werden zu lassen. Und das heißt doch nichts anderes als: fähig zu sein, den Glutkern protestantischer Freiheit in der Kultur der Gegenwart aufweisen zu können. Von liberalen Theologen und Kulturprotestanten wie Wilhelm Gräb weiß ich aus persönlicher Erfahrung, dass sie ohne Probleme die Kultur der Gegenwart wie zum Beispiel die dOCUMENTA(13) auf das theologische Reflektieren beziehen können und so etwas zum Verstehen der Gegenwart beitragen können. Man könnte nun im Umkehrschluss fragen, was das wohl bedeutet, wenn die kulturellen Folgen „der lebendigen Kraft, die das eigene Leben ergreift“ bei Huber so unauffindbar sind. Was sagt uns das, wenn es nicht einmal mehr den führenden Theologen der Evangelischen Kirche gelingt, in ihren Texten kulturell geistesgegenwärtig zu sein, mit der Sprache der Musik, der Literatur oder auch der Bildenden Kunst als Theologe in der Gegenwart anzukommen. Früher haben Theologen das doch geschafft. Paul Tillich ist ein gutes Beispiel dafür. Und auch mit Blick auf den anderen Bereich der hegelschen Trias, die Philosophie, bin ich mir nicht sicher, inwieweit wir hier wirklich auf der Höhe der Zeit sind. Was geistesgegenwärtig diskutiert wird, spielt – sieht man von der angelsächsischen Tradition ab - kaum eine Rolle im Schreiben von Huber. Die ganzen Debatten seit den 80er-Jahren in der Philosophie, die doch auch zum Verstehen der Gegenwartskultur so wichtig sind, tauchen nicht auf. Es ist ja nicht so, als ob die Frage der Freiheit nicht auch in der Philosophie der Gegenwart eine bedeutende Rolle spielt. All das, was sich mit Strukturalismus, Poststrukturalismus, Dekonstruktivismus etc. verbindet, all die faszinierenden – und ja auch die christliche Religion thematisierenden – französischen philosophischen Reflexionen (zum Beispiel zur Theologie des Paulus) – Fehlanzeige. Das alles macht die Ausführungen von Huber so konventionell trocken. Wenn er über das Verhältnis von Staat und Kirche spricht, dann nimmt er Bezug auf die Zinsgroschengeschichte. Aber nicht einmal ansatzweise erreicht das die Brisanz jenes Bildes, mit dem der junge Masaccio 1425 in den florentinischen Steuerstreit eingegriffen hat und dabei zugleich das Verhältnis von Religion, öffentlichem Diskurs und Staat den Mitbürgern vor Augen führte.

Bei Huber geht es um eine Art kirchlicher Apologie der bestehenden Verhältnisse. Bei Masaccio geht es um Ganze. Wie konstellieren sich Religion, Staat und der religiöse Diskurs zum Verhältnis von Religion und Staat? Und wie wird das für den Betrachter einsichtig? Und was ist der (bei Masaccio durchaus einsichtige) Maßstab dieser Konstellation? Ein Florentiner Theologe des Jahres 1425 könnte und würde sich auf Masaccios Werk beziehen, weil er es als Beitrag zur aktuellen Diskussion begriffen hätte. Er könnte darauf verweisen, dass bei Masaccio der scheinbare religiöse Akt ganz in den Hintergrund getreten ist, während die Kommunikation in der religiösen Gruppe und der Gruppe mit dem Staatsvertreter ganz im Vordergrund steht. Man kann sehen, dass sich aus der religiösen Kommunikation die Anerkenntnis der staatlichen Forderung ergibt. Aus der Perspektivkonstruktion des Bildes kann der Betrachter damals wie heute aber auch erkennen, dass der Maßstab der Konstellation die Lehre Jesu Christi ist, die nun aber nicht mehr – wie bis zum 14. Jahrhundert vertraut – im Sinne der mirakulösen Überwältigung zur Geltung gebracht wird, sondern im Rahmen der kommunikativen Explikation des Evangeliums. Aus der Gestik der Beteiligten kann man noch mehr entnehmen: einen institutionellen Konservatismus, repräsentiert durch Petrus; ein selbstbewusstes Auftreten eines säkularen Staates, repräsentiert durch den Steuereintreiber; und ein Christus, der beide Positionen miteinander vermittelt. Nun kann man fragen, ob auch heutzutage noch ein evangelischer Sozialethiker in analoger Form die Gegenwartskultur bei seinen Reflexionen berücksichtigen muss, zumal die Kunst sich jaschon lange nicht mehr in ikonographischer Form artikuliert wie zu Zeiten Masaccios. Meine Gegenfrage wäre die, ob man überhaupt evangelische Theologie betreiben kann, ohne die Tendenzen der Gegenwartskultur zur Kenntnis zu nehmen und in die Reflexionen einzubeziehen. Und ich glaube, dass genau das nicht geht, zumal dann nicht, wenn sich die Reflexionen um das gute und gerechte Leben drehen, also um die Lebenskunst. Gerade das Thema der Freiheit ist zumindest in der deutschen philosophischen Tradition eng mit dem Bereich der Kunst verbunden. Wie eben auch umgekehrt dort, wo die Freiheit massiv reglementiert und beeinträchtigt wurde, sofort auch die Kunst reglementiert oder verboten wurde. Man muss sich nun nicht dezidiert auf bestimmte Künstler wie etwa Bruce Naumann, Francis Bacon, Joseph Beuys oder Ai Weiwei beziehen, auch die Minima Moralia von Theodor W. Adorno kammen ohne unmittelbare Bezüge auf die damalige zeitgenössische Kunst aus. Aber sie bezogen den Moment der Freiheit, der sich in und mit der Kunst artikuliert, grundlegend in die ethischen Reflexionen mit ein. Das hätte ich auch in den Reflexionen zur Theorie der kommunikativen Freiheit von Huber erwartet.

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/78/am406.htm

|