CONTAINER |

SakralismusOder: Die scheinbare Kunst, Kirchen erzählerisch zu deutenAndreas Mertin Notwendige Vorbemerkung

Eigentlich müsste man bei vielen Sätzen sofort widersprechen, weil einem diese ganze Welt der magisch-religiösen Aufladung von Orten und Gebäuden zutiefst unheimlich ist. Man ist eben in einen völlig anderen Kosmos religiös sozialisiert worden.

Es geht vielmehr um die Wahrnehmung bzw. Nichtwahrnehmung des Mehrwerts, den religiöse Gebäude darstellen sollen. Ein Mehrwert, der sich nicht nur kulturgeschichtlich oder kunsthistorisch, sondern eben auch heilsgeschichtlich beschreiben lassen soll. Ich persönlich nehme diesen Mehrwert nicht wahr. Nun könnte man sagen, ich sei religiös unmusikalisch, aber das ist ja offenkundig nicht der Fall. Mir erschließt sich dieser Mehrwert einfach nicht, ja ich halte seine Propagierung für eine gefährliche Tendenz in Richtung natürlicher Theologie. Und ich nehme bei denen, die diesen Mehrwert proklamieren und für sich sicher berechtigter Weise auch in Anspruch nehmen, wahr, dass sie auf Argumente und Beschreibungen zurückgreifen, die ich nicht teilen kann bzw. als willkürlich empfinde. Wenn jemand zum Beispiel ein Buch eröffnet mit dem Satz „Man kennt sie gut, von Kindheit an sind sie einem vertraut. Sie stehen in der Mitte eines jeden Dorfes, einer jeden Stadt, eines jeden Quartiers – die Kirchen“ dann zucke ich zusammen und denke: das stimmt doch einfach nicht und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Die Mehrzahl aller Kirchen, die ich kenne, steht eben gerade nicht im Zentrum des Dorfes oder der Stadt. Steht der Kölner Dom im Zentrum der Stadt? Steht die Marburger Elisabethkirche im Zentrum der Stadt? Steht der Erfurter Dom im Zentrum der Stadt? Steht der Dom zu Speyer im Zentrum der Stadt? Für den Dom in Florenz ist es zutreffend und ganz sicher auch für den Dom in Münster.[1] In aller Regel stehen Kirchen aber aus rituellen und liturgischen Gründen nicht in der Mitte der Stadt. Sie stehen natürlich in der Stadt, in den Stadtmauern, sind oftmals auch an herausragenden örtlichen geographischen Gegebenheiten orientiert, aber sie stehen nicht im Zentrum, sondern werden prozessual auf einem Weg vom Zentrum zur Kirche erschlossen. Viele bedeutende Kirchen stehen aber auch vor den Mauern, weil sie z.B. Pilgerkirchen sind (Sancti Pauli extra muros; Basilica Sancti Laurentii extra muros – um nur zwei in Rom zu nennen). Warum aber eröffnet man ein Buch dann mit dieser Behauptung? Weil, wie ich vermute, so die Bedeutung des Beschriebenen im Voraus gesichert werden soll. Was im Zentrum steht, muss auch zentral sein. Das ist altes Einheitsdenken, dem ich nicht mehr folgen kann. Ich bin vielmehr der Überzeugung, dass die Weichteile einer Stadt, ihre Peripherie für deren Bedeutung und Atmosphäre viel wichtiger sind, ja, dass Kultur sich gerade dort und nicht im Zentrum ereignet. Im Zentrum befindet sich die Macht, in aller Regel die politische, weshalb sich meiner Erfahrung nach auch eher die Rathäuser im Zentrum finden. Sicher gibt es auch Kirchen, die den Rathäusern zugeordnet sind, aber es sind nicht notwendig die Hauptkirchen und schon gar nicht jene mit Leben.

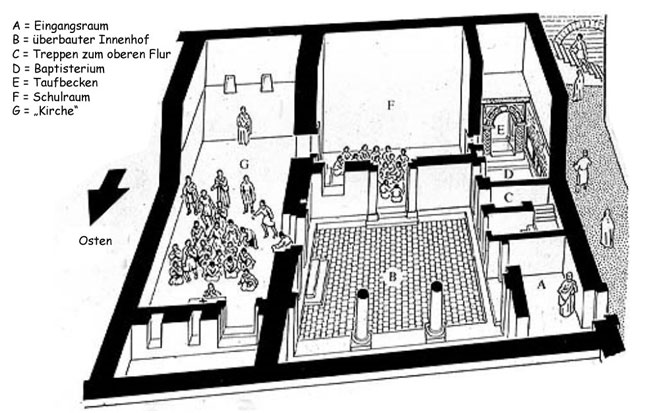

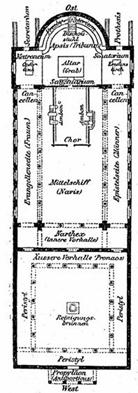

Der gerade anzitierte Einleitungstext fährt fort: „Äußerlich betrachtet, sind sie Gebäude wie andere auch, von Menschen und Maschinen gebaut, gefertigt aus Stein und Mörtel, Glas und Beton. Doch wer ihre Atmosphäre schmeckt, merkt schnell, dass sie Häuser einer höheren Ordnung sind, Gottes Häuser eben.“ Da zucke ich zum zweiten Mal zusammen und nicht allein deshalb, weil ich keinerlei Ahnung habe, wie man Atmosphäre schmeckt (und nicht nur spürt oder wahrnimmt) und was Häuser höherer Ordnung sein sollen. Aber diese Ahnungslosigkeit teile ich mit dem Rest der Welt, denn die Suchmaschine Google kennt diese letztere Wortkombination ebenfalls nicht. Also muss ich spekulieren und übersetzen: „… dass sie Häuser mit besonderer Bedeutung sind“. Das macht Sinn, gerade weil es mit der Dialektik von Deutung und Bedeutung spielt. Aber „höhere Ordnung“? Ich weiß nicht. Zusammengezuckt bin ich aber vor allem, weil ein sprachlicher Zusammenhang von Kirchengebäude, höherer Ordnung und Gott hergestellt wurde. Der, der keinen Platz in einer Herberge auf dieser Welt fand, residiert nun in Gebäuden höherer Ordnung auf dieser Welt? Ich hatte mir das anders vorgestellt. Und ein guter Teil meiner theologischen Tradition stellt sich das seit 450 Jahren auch anders vor. In meinem reformatorischen Lehrbuch christlicher Theologie heißt es dazu: „Dann müssen wir uns aber auf der anderen Seite hüten, sie nicht etwa, wie man das vor einigen Jahrhunderten angefangen hat, für Gottes eigentliche Wohnstätten zu halten, in denen er sein Ohr näher zu uns kommen ließe; auch sollen wir ihnen nicht irgendeine verborgene Heiligkeit andichten, die unser Gebet bei Gott geheiligter machte ... jetzt aber ist sie [die Wahrheit, A.M.] uns lebendig offenbar geworden, und nun gestattet sie uns nicht mehr, an irgendeinem Tempel zu hängen, der mit Händen gemacht ist!“ So Johannes Calvin 1559 in der Institutio Christianae religionis[2] und so wird es auch von der reformatorischen Tradition gepflegt. Im Text geht es weiter: Die Kirchen als Gottes Häuser „stehen auf der Erde, verweisen aber auf den, der Himmel und Erde gemacht hat. Sie sind nicht ganz von dieser Welt, sondern stellen eine Gegenwelt vor, ein Gegenbild zur Welt der modernen Wohn-, Büro- und Kaufhäuser.“ Da zucke ich ein drittes Mal zusammen. Natürlich weiß ich, dass es 1250 Jahre lang diese Vorstellung eines bestimmenden Gegensatzes von sakral und profan gegeben hat, der sich an religiös genutzten Räumen soll ablesen lassen. Aber ebenso weiß ich, dass spätestens die Reformation, dass insbesondere Martin Luther mit dieser Vorstellung gebrochen hat und dass der Katholizismus mit dem II. Vaticanum diesen Schritt auch vollzogen hat. Historisch mag der Satz darum für einen begrenzten Zeitraum seine Berechtigung gehabt haben. Aber warum wird in der Einleitung eines Buches aus dem Jahr 2010 immer noch die Kirche als Gegenwelt (zumal der modernen Wohn-, Büro- und Kaufhäuser) beschrieben? Meint ein evangelischer Autor im Jahre 2010 tatsächlich immer noch, Kirchengebäude wären „nicht ganz von dieser Welt“? Das wäre nur dann sinnvoll, wenn man eine mittelalterliche Vorstellung paraphrasieren würde oder wenn man wie Michel Foucault einen derartig weiten Begriff von Heterotopie wählt, dass auch Bordelle, Friedhöfe und Kolonien darunter fallen würden.[3] Darum geht es hier aber offensichtlich nicht. Vielmehr soll unbedingt am Gegensatz von Profan und Sakral festgehalten werden. Dagegen wäre mit allen Reformatoren darauf zu verweisen, dass die ganze Welt einschließlich der modernen Wohn-, Büro- und Kaufhäuser auf den verweist, der Himmel und Erde gemacht hat. Hier bedarf es keiner eigenen Gebäude, die als Verweise zu lesen wären.[4] Selbstverständlich machen eigenständige Kirchengebäude Sinn, aber aus völlig anderen Gründen als den angeführten. Mit Friedrich Daniel Schleiermacher wäre zu sagen: „Da die Handlungen des Kirchendienstes an eine beschränkte Räumlichkeit gebunden sind, welche ebenfalls durch ihre Beschaffenheit einen gleichzeitigen Eindruck machen kann: so ist zu entscheiden, inwiefern ein solcher zulässig ist oder wünschenswert, und demgemäß Regeln darüber aufzustellen … Da die Umgrenzung des Raumes nur eine äußere Bedingung, mithin Nebensache, nicht ein Teil des Kultus selbst ist: so würden die Regeln nur sein können eine Anwendung der Theorie der Verzierungen auf das Gebiet der religiösen Darstellung".[5] Dem würde ich uneingeschränkt zustimmen. Ein wenig später heißt es dann im zitierten Text: „Noch folgenreicher als der Mangel an architektonischer und kunstgeschichtlicher Allgemeinbildung erscheint die Unsicherheit vieler Zeitgenossen in Sachen Religion. Sie wissen nicht recht, was sie in einer Kirche zu tun hätten, worüber sie hier ganz für sich nachsinnen sollten und was sie hier gemeinsam mit anderen erleben könnten. So bleibt ihnen der tiefere Sinn und eigentliche Zweck dieses heiligen Raumes verschlossen.“ Ich zucke ein viertes Mal zusammen. Offenkundig zähle auch ich zu diesen Zeitgenossen, denn auch mir bleibt der „tiefere Sinn und eigentliche Zweck dieses heiligen Raumes“ verschlossen. Ich dachte, er sei für den Gottesdienst und das Gebet da, für die Versammlung der Gläubigen bzw. der Gemeinde. Und um das wahrzunehmen bedarf ich auch eigentlich keines Fremdenführers, denn diese Gebrauchsanweisung für Kirchenräume kenne ich nur zu gut. Am Gottesdienst teilnehmen heißt, in die Raumnutzung eingeführt zu werden. Einen tieferen Sinn in einem substantiellen Sinne einer höheren Ordnung (man verzeihe mir das Wortspiel) kenne ich dagegen nicht. Zudem frage ich mich als Mensch der ausdifferenzierten Moderne, warum die Unsicherheit vieler Menschen in Sachen Religion „folgenreicher“ sein soll als der Mangel an architektonischer und kunstgeschichtlicher Allgemeinbildung. Als Mensch mit der (Teil-) Profession Theologe ist es für mich vielleicht ärgerlicher, aber folgenreicher? Ist die Unkenntnis unserer Kulturgeschichte, die Unkenntnis von Philosophie und Künsten wirklich weniger folgenreich als die Unkenntnis der (christlichen) Religion? Ich glaube es nicht. Das klingt mir doch sehr nach der lange verbreiteten katholischen und im Augenblick wieder aufkommenden bürgerlichen Rede, dass die heutige Kultur ohne christliches Fundament verkümmern würde. Und diese Rede halte ich für ausgemachten Unsinn und theologisch auch für einen unzulässigen Eingriff in die Souveränität Gottes. Wer in kultureller Perspektive nicht weiß, woher er kommt (religiös, künstlerisch, philosophisch), verarmt sicher. Was aber hilft mir alle Religion, wenn sie kulturell nur barbarisch Ausdruck findet? Aber vielleicht verhilft mir die Lektüre des gesamten Buches dazu, wenigstens ansatzweise einmal zu verstehen, was in christlicher Perspektive nicht nur historisch oder architekturtheoretisch, sondern vor allem aktuell ein „heiliger Raum“ sein soll, wenn wir es denn nicht selbst sind, die wir doch nach der berühmten Rede des Paulus Gottes wahre Tempel sind. Und so komme ich zu dem Buch, aus dessen Einleitung ich gerade mehrfach zitiert habe. Es handelt sich um das jüngst erschienene Buch von Das Buch wendet sich offenkundig an Jugendliche und kirchenferne Menschen und möchte diesen die religiösen Gebäude des Christentums und die sie tragenden Gedanken nahe bringen. Dies tut es in 9½ Kapiteln, beginnend mit den urchristlichen Hauskirchen und endend mit der Kathedrale von Brasilia in der Mitte der 70er-Jahre. Das Buch wendet sich nicht an Fachleute, sondern versucht, elementare Zugänge für Interessierte und zu Interessierende zu erschließen. Dann darf das Buch eigentlich aber auch keine Fehler enthalten, denn anders als Fachleute können Leser ohne besondere Fachkenntnis eventuelle Unkorrektheiten nicht erkennen und korrigieren. Gerade Bücher, die sich an Jugendliche und Fernstehende wenden und in ein Themengebiet einführen, müssen den allgemeinen Forschungsstand allgemeinverständlich vermitteln. Jugendliche müssen sich darauf verlassen können, dass das, was sie hier lesen, auch korrekt ist. Für die in der Sache und dem Anliegen vergleichbare „Visuelle Geschichte der Kunst“[6] trifft das jedenfalls zu. Nun gibt es eine fast unüberschaubare Fülle ähnlicher Bücher zum Kirchenbau, lange Zeit waren es prachtvolle Bildbände über die Entwicklung des Kirchenbaus,[7] in neuerer Zeit sind es vor allem solche aus dem Bereich der Kirchenraumpädagogik. Erst kürzlich habe ich in einer Bahnhofsbuchhandlung für wenig Geld das Buch „Kirchen erkunden – Kirchen erschließen“ von Margarete Luise Goecke-Seischab und Jörg Ohlemacher erworben.[8] In der Programmatik ist es mit dem hier vorgestellten durchaus verwandt, nur dass Claussen sich entschieden hat, narrativ anzusetzen, was für die private Lektüre (z.B. von Jugendlichen) vielleicht als Gewinn zu werten ist, wenn es auch die Gefahr birgt, in allzu pastorale Tonlagen zu geraten. Die visuelle Orientierung der früheren und immer noch angebotenen Prachtbände schafft noch kein Verstehen und ist auch eher bildungsbürgerlich zur Vergewisserung ausgerichtet, während die lexikalische Orientierung mancher Kirchenraumpädagogikbücher schnell überfrachtet und langweilig wirkt (aber dafür ein gutes Nachschlagewerk darstellen kann). Ganz knapp die Infos zum Autoren: Johann Hinrich Claussen, geboren 1964, ist Hauptpastor an der Hauptkirche St. Nikolai am Klosterstern und Propst im Kirchenkreis Hamburg-Ost. Er lehrt als Privatdozent Systematische Theologie an der Universität Hamburg. Claussen lässt sich die Ordnung der Erzählung weitgehend durch die Architekturepochen vorgeben – also frühe Kirchen, Basiliken, Romanik, Gotik, Barock, Historismus, Moderne. Man hätte ja auch anders vorgehen können und die großen theologischen Bewegungen von der Urkirche über die Kirchenväter, die Missionierung Europas, die Scholastik und die Reformation und die Gegenreformation bis zur Gegenwart (Theologie der Befreiung, Theologie nach dem Tod Gottes) nachzeichnen können und aufzeigen, wie sie baulich Gestalt finden – oder eben auch nicht. Dann hätte man auch parallel-konkurrente Bewegungen in ihren jeweiligen architektonischen Ausdrucksformen vergleichen können. Das wäre eine wohltuende theologisch-kirchenhistorische Alternative zu den traditionellen Architekturdarstellungen gewesen. Aber Claussen wählt einen anderen Weg, er erzählt Kirchengeschichte anhand von Baugeschichte. Die Auswahl der Beispiele ist dabei natürlich immer etwas willkürlich, auch in diesem Falle. Am unplausibelsten erscheint mir die Wahl der letzten drei Beispiele: die Dresdner Frauenkirche, die Hamburger Hauptkirche St. Nikolai und die Kathedrale von Brasilia. Hier scheinen mir eher andere als sachliche Gründe ausschlaggebend zu sein. Aber vermutlich konnte der Autor dazu mehr erzählen bzw. beim letzteren die gesamte Moderne gleich mit erledigen. Die Hauskirche und die Anfänge des KirchenbausClaussen steigt ein mit den Hauskirchen (17-36) und hier beginnt er nicht mit den frühesten Kirchen Anfang des 3. Jahrhunderts, sondern mit der Vita Jesu Christi. Das kann man machen, wenn man voraussetzt, dass die Leser keine Ahnung haben vom Leben Jesu (aber derartige Leser lesen auch keine Bücher aus dem Beck-Verlag). Aber es hat einen etwas unangenehmen Beigeschmack, weil so der Eindruck entsteht, dass Theologen immer sofort mit Evangelisierung einsetzen. Aber sei es drum, erzählerisch geht es natürlich darum, eine Beziehung zwischen dem ursprünglichen charismatischen Wanderprediger und seiner späteren Verortung herzustellen. Warum Claussen dabei die geradezu programmatische lukanische Erzählung vom Kind, das keinen Raum in der Herberge findet, ausspart, ist mir jedoch nicht ganz einsichtig. Allerdings macht er deutlich, dass spätestens mit Jesus die Entgegensetzung von Sakral und Profan überholt ist: „Die alte Grundunterscheidung in gute und schlechte Orte, sakrale und profane Architektur, reine und unreine Häuser erklärte er schlicht für aufgehoben“ (19). Und das wäre dann ja ein Maßstab gewesen, an dem man das Folgende hätte messen können. Claussen schließt freilich folgenden Satz an: „So konnte er in Synagogen ebenso wie in der Natur predigen, so wie er bedenkenlos in die von Unmoral verseuchten Häuser der Sünder und Zöllner gehen konnte, um dort zu speisen – eine damals ganz unerhörte Gleichgültigkeit“ und fügt im Blick auf Synagoge und Tempel hinzu: „Jesus hatte nichts gegen diese traditionellen heiligen Räume“. Synagogen sind aber nun wirklich keine sakralen Orte und keine heiligen Räume und was „von Unmoral verseuchte Häuser“ sein sollen, weiß ich auch nicht. Das ist eher Hedwig Courths-Mahler als fachliche Beschreibung. Hier wäre eine präzise und klare Sprache besser gewesen. Gerade im Blick auf das Thema des Buches wäre es sinnvoll, bei der Synagoge die Differenz zum heiligen Raum deutlich zu benennen. „Jeder – auch ein in einem Privathaus befindlicher – Raum kann als Synagoge dienen ... Erst durch die versammelte Gemeinde wird der Raum zur Synagoge; er selbst ist nicht sakral, sondern profan“.[9] Wenn das aber der Kern ist, darf man in einem Einführungsbuch zur Bedeutung von Kirchen für Jugendliche und Kirchenferne nicht am Anfang so tun, als ob Synagogen zur Zeit Jesu heilige Räume dargestellt hätten. Sechs Seiten später kann Claussen dann durchaus betonen, dass Synagogen keine heiligen Räume sind, sondern nur „profane Religionsgebäude“ (und selbst das ist unscharf, denn wie oben beschrieben, waren sie religiös nur im Moment des Gebrauchs). Claussen stellt dann das einschlägige Beispiel der Hauskirche von Dura Europos vor. Dabei hätte ich mir gewünscht, der Verlag wäre hier ein wenig didaktischer gewesen und hätte statt der im Buch präsentierten typischen fachwissenschaftlichen Zeichnungen eine hypothetische Rekonstruktion gezeigt (s. Abb.).

Das wäre für das Verstehen der frühen Hauskirchen wesentlich anschaulicher. Was „lernt“ man nun aus diesem Kapitel? Wenn überhaupt etwas, dann doch vor allem, dass das Christentum anfangs gerade nicht auf Ostentation zielt, sondern die Verortung der Religion im Privaten vornimmt. Von den Hauskirchen geht es zur Katakombenkunst. Das ist eines der interessantesten Phänomene, weil wir hier sowohl in der Datierung wie im soziokulturellen Umfeld sehr stark auf Vermutungen angewiesen sind. Claussens Feststellung „Die frühesten Bilder, die sich an christlichen Grabanlagen finden, lassen einen fast an archaische Höhlenmalereien denken. Gerade weil sie noch so primitiv und ungelenk sind, rühren sie an“ ist freilich mehr als irreführend. Die Höhlenmalereien sind ja nun gerade nicht ungelenk und primitiv, sondern – Ergebnis eines über Jahrtausende währenden Erfahrungs- und Entfaltungsprozesses – innovativ und von fast atemberaubender Modernität, so modern, dass den ersten Entdeckern der Bilder vorgeworfen wurde, sie hätten die Bilder gefälscht. Die faktisch vorhandene „Primitivität“ der frühen Katakombenkunst liegt aber an der sozioökonomischen Situation der damaligen Christenheit, die sich die teureren Künstler nicht leisten konnte. Gerade die Nachbarschaft der Synagoge und der Hauskirche in Dura Europos zeigt das sehr gut. Ob sich wirklich in der Grabeskunst eine „ungebundene christliche Volksfrömmigkeit“ auslebt, würde ich grundsätzlich bezweifeln. Entweder ist der Volksbegriff ein völlig anderer als der heute übliche, weil man Volk im Gegenüber zum Klerus definiert und zugleich die 90% der Ungebildeten und Armen außen vor lässt, also nur die gehobenen, aber nicht priesterlichen Gruppen als Volk beschreibt. Oder die Beschreibung ist einfach unzutreffend. Soweit wir heute wissen, ist es die christliche Geschäftswelt, die auf eine christliche Symbolwelt drängt, um Verträge mit christlichen Symbolen zu sigeln und nach Vertragsabschluss mit Trinkbechern mit christlichen Symbolen anzustoßen. Die Mutter Kaiser Konstantins, die dringlich nach religiösen Bildern fragt, gehört jedenfalls nach landläufigem Verständnis zu der Zeit, als sie nach den Bildern fragt, nicht mehr zum einfachen Volk. Ich halte diese ganze Narratio vom Volk, das sich die Bilder wünscht und vom Klerus, der sich schließlich widerstrebend darauf eingelassen hat, für ein apologetisches Märchen der herrschenden christlichen Kreise, die ihre sozioökonomisch begründete Übertretung des Bilderverbots dem Volk anhängen wollten bzw. ihr Gewissen damit beruhigten, dass sie ja nur den Bedürfnissen des Volkes nachgegeben haben. Bildproduktion und Bildkonsumtion sind zunächst einmal ökonomisch Privilegien und Bildlektüre zumal an die Kenntnis der Schriften gebunden.[10] Aus der Entwicklung der frühen Kirche zu schließen, „dass eine neue Religionsgemeinschaft zwar in der Anfangszeit ganz selbstverständlich ohne eigene Sakralarchitektur auskommen kann, aber nicht auf Dauer“ (34), wie Claussen es am Ende dieses ersten Kapitels tut, halte ich doch für eine überaus gewagte Spekulation. Es gibt genügend Beispiele christlicher und vor allem anderer religiöser Gruppierungen, die Jahrhunderte, ja Jahrtausende überdauert haben, ohne ostentative Räume auszubilden. Ziel des Satzes ist es aber offenkundig, dem nahe liegenden Einwand eines jungen Lesepublikums, aller Kirchenbau sei Verrat an der Lehre und der Praxis Jesu Christi, schon vorab zu begegnen. Was aber, wenn es denn wirklich Verrat an den Ursprüngen wäre und sich auch aus der Schrift nicht legitimieren ließe? Es gibt doch genügend Autoren, nicht zuletzt aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, die die Entwicklung des Kirchenbaus vom Raum der Gemeinde zur ausgeprägten Sakralarchitektur kritisch befragt haben. Und die gesamte Kirchengeschichte ist eigentlich ein ständiges Ringen um den passenden Raumausdruck. Und das zeigt, dass die Ostentation, die sich durchgesetzt hat, keinesfalls selbstverständlich ist. Schon an dieser Stelle sei noch ein weiterer sprachlicher Einwand vorgetragen. Die wiederholte Rede von „calvinistischen“ Kirchen, wenn man die Kirchen der reformierten Tradition meint, ist schon ziemlich grenzwertig. Calvinismus ist eine lutherischer Kampfbegriff gegen die reformierte Theologie und ist von den Reformierten immer abgelehnt worden. Offenkundig kann man hier nur noch einmal wiederholen, was Calvin selbst dazu bemerkte: „Sie finden uns anzuhängen keine größere Schmähung, als dies Wort ‚Calvinismus‘. Doch ist’s nicht schwer zu vermuten, woher solch tödlicher Hass kommt, wie sie ihn gegen mich haben.“ Es ist das gute Recht eines Lutheraners, diesen Sprachgebrauch dennoch weiter bewusst zu pflegen (viele Kunsthistoriker tun dies aus purer Unkenntnis; einem Theologen will ich das nicht unterstellen), aber ein renommierter Verlag sollte seinem Autoren ein solches binnenkonfessionelles Kampfvokabular doch ausreden, denn das Zielpublikum ist ja ein allgemeines und nicht nur orthodoxe Lutheraner. Die Grabeskirche und die BasilikaDas zweite Kapitel widmet sich der Grabeskirche zu Jerusalem und den im zeitgeschichtlichen Kontext entstehenden Basiliken (36-61). Auch hier ist meiner Ansicht nach die Sprachwahl etwas unglücklich. Das Kapitel beginnt mit folgenden Sätzen: „Im Jahr 326 brach eine alte Dame zu einem Besuch ins Heilige Land auf. Es war Helena, die Mutter des großen Kaisers Konstantin. Ihre Pilgerreise nach Jerusalem sollte für die Baugeschichte des Christentums folgenreich sein.“ (37) Vierzehn Seiten lang lässt der Autor dann seine Leser im Glauben, damit sei tatsächlich ein bemerkenswertes Element der Baugeschichte des Christentums beschrieben. Und dann heißt es plötzlich: „In Wahrheit ist es jedoch nicht Konstantins Mutter gewesen, die dieses heiligste aller Vorhaben initiierte, sondern ihr Sohn. Als sie in Jerusalem erschien, hatte Konstantin dieses Werk schon längst in Auftrag gegeben.“ (50) Als jugendlicher Leser würde ich mich durch so etwas hinters Licht geführt fühlen. Was soll diese Pseudo-Dramaturgie, etwas erst einzuführen (was die jugendlichen Leser vermutlich noch gar nicht wissen), um es dann als falsche Aussage zu überführen? Und was soll dieser unsägliche Superlativ: „das heiligste aller Vorhaben“? Das könnte direkt einer Schmonzette über den heiligen Gral entsprungen sein. Nein, eine Kirche über dem angeblichen Grab und der angeblichen Kreuzigungsstätte Jesu zu bauen, ist gerade nicht „das heiligste aller Vorhaben“, sondern gehört nach dem Scheitern der unmittelbaren Parusieerwartung in die Verdinglichungsgeschichte des Christentums. Es mag sein, dass die herrschenden Kreise damals im Kontext ihrer Sakralisierung des Christentums diesen Schritt für notwendig hielten, dann aber würde es reichen, diesen Vorgang kenntlich zu machen, indem man ihn in Anführungsstriche setzt.

Das Gewordene ist immer eine Realisierung eines Möglichen, aber keinesfalls eines Notwendigen – das ist meine Überzeugung. Auch pädagogisch wäre das eine wichtige Lehre. So wie das Christentum baugeschichtlich erscheint, muss es nicht sein – das ist eine der Erkenntnisse aus den Irrtümern des 19. Jahrhunderts, als man glaubte, in bestimmten Bauformen einen obligaten christlichen Stil erkennen zu können. Ich will das noch einmal in der Auseinandersetzung mit den abschließenden Worten von Claussen zu diesem Kapitel verdeutlichen. Er schreibt dort nachdem er auf die theologische Problematik der konstantinischen Wende hingewiesen hat:

Hermeneutisch habe ich große Schwierigkeiten, dieser Beschreibung zu folgen. Und auch theologisch würde ich anders urteilen. Dass Kirchen auf „eine wunderbare Weise nutzlos“ sind, dürfte eine späte Zuschreibung aus der Zeit der Aufklärung, wenn nicht sogar der Romantik sein. Sicher sind monumentale Gebäude scheinbar nutzlos, insoweit sie weit mehr leisten, als nur der sich versammelnden Gemeinde Raum zu bieten. Aber sie sind trotzdem auf einen konkreten, wenn auch vielleicht nur imaginierten Nutzen bezogen. Zu den Zeiten, in denen die Kirchen entstanden – darauf verweist Claussen an anderer Stelle selbst –, waren sie bis ins letzte Detail symbolisch bzw. allegorisch und eben deshalb nicht nutzlos. Die frühesten Kirchen waren in einem notwendigen Sinne (d.h. indem sie eine religiöse Not zu wenden behaupteten) durch und durch zweckhaft. Modern mag es so erscheinen, als ob die Ostentation etwas barock Zweckloses habe, aber zwecklos ist sie nun ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil.

Die programmatische Orientierung an der alten Tradition ist in diesem Sinne (bis in die Gegenwart) immer auch eine Wendung gegen fortschreitende Aufklärung und Emanzipation. Diese ‚richtigen Kirchen’ sind eben ‚recht’ auch darin, dass sie autoritätsfixiert, hierarchisch und kleriker-orientiert sind. Kirchen der Spätmoderne sind dagegen eher communio-orientiert, anti-hierarchisch und demokratisch, weshalb sie eben nicht allen recht sind.[12] Man kann allerdings auch nicht Form und Inhalt so trennen, wie Claussen es hier vorschlägt, also die hierarchische Fixierung aufgeben und die monumentale Form beibehalten. Das funktioniert hier ebenso wenig, wie es bei der Ästhetik des Faschismus funktioniert hat, die sich auch nicht von den von ihr vermittelten Inhalten trennen lässt.[13]

Alle drei so geschilderten Probleme sind bis heute theologisch-architektonische Herausforderungen geblieben, das heißt, sie sind unvermindert aktuell:

Damit ist mit wenigen Worten das Entscheidende gefragt, anhand dessen man viele Diskussionsabende über das Wesen des Christentums füllen kann. Wenn man diese Fragen zu beantworten sucht, dann wird die Baugeschichte des Christentums aufregend, weil eine abschließende Antwort bis heute nicht gefunden wurde. Die Hagia Sophia und die Kirchen des Ostens

In der Sache schildert Claussen das Zustandekommen des Baus nach den Zerstörungen durch den Nika-Aufstand in Konstantinopel. Das Kapitel ist vielleicht etwas zu melodramatisiert geschrieben, in der Darstellung aber spannend und gut nachvollziehbar.

Nicht teilen kann ich Claussens Einschätzung, dass die Umwandlung der Hagia Sophia in ein Museum ein „trauriges Schicksal“ (76) darstellt. Ganz im Gegenteil: „Erst durch diese Entscheidung wurde die gesamte Geschichte des Bauwerks sichtbar und die Kontinuität als religiös genutzte Stätte deutlich. Die bau- und kunstgeschichtlich letzte Zäsur an der Hagia Sophia von 1453 wird in der heutigen Darstellung in den Kontext ihrer gesamten Geschichte eingebettet.“ (Wikipedia). Gerade durch Atatürks Entscheidung wird die Hagia Sophia zu einem Reflexionsort bezüglich des religiösen Raumes. Und nein, es wäre kein „schönes Zeichen“ wenn man die von Kemal Atatürk befohlene „Zwangsmusealisierung“ (89) dieser Kirche/Moschee einmal zurücknähme und wieder einen Gottesdienst in ihr feierte! Dass einzig Positive daran wäre, dass in diesem Falle unsere Kirchenleitungen einräumen müssten, dass Christen und Muslime zum selben Gott beten – sonst wäre es kein Gottesdienst. Dazu kann aber auch jeder andere religiöse Raum dienen. Die Hagia Sophia sollte aber als Schnittstelle der religiösen Raumkonstruktion zwischen Christentum und Islam unter der befriedenden Verwaltung der Gesellschaft bleiben. Den sich anschließenden Abschnitt über den Stellenwert der Bilder und den byzantinischen Bilderstreit habe ich nur mit Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen können. Er entspricht nicht dem aktuellen Erkenntnisstand. Ich mag es schon nicht, wenn neue Religionsphänomene umstandslos auf alte Ereignisse übertragen werden. Ob der Bildersturm in Byzanz – der nach heutiger Erkenntnis ja eher eine Auseinandersetzung um Kultbilder war – tatsächlich in Form einer „puritanischen Raserei“ stattfand? Was sind das für Begriffe und inwiefern können sie überhaupt auf das Geschehen nach 726 zutreffen? Gibt es eine Schnittstelle zwischen den englischen Puritanern (eine Bewegung von Laien und Geistlichen) und den byzantinischen Ikonoklasten (eine monarchisch-militärische Bewegung), die es erlaubt, die neuzeitliche Bewegung mit der vorneuzeitlichen in einen Zusammenhang zu bringen? Oder zielt das nur auf den Affekt des Lesers? Wir wissen über den Ablauf des byzantinischen Bilderstreits weitgehend nur etwas aus den verzerrten Darstellungen der schließlich triumphierenden Bildanbeter (den so genannten Ikonodulen). In welchem Umfang Kult-Bilder vernichtet wurden, wissen wir nicht wirklich. Verfolgungen in größerem Maßstab werden von der neueren Forschung bezweifelt. Wir wissen zudem, dass die byzantinischen Kaiser säkulare Bilder in den Kirchen zuließen, also nur Kultbild-Feinde aufgrund ihrer Bindung an das 2. Gebot waren. Ob die differenzierte Theologie Kaiser Konstantins V., die auf das Abendmahl als dem einzig legitimen Bild Christi verwies (ein Argument, das bis heute Bestand hat), tatsächlich bloß durch „willfährige Synoden“ durchgesetzt wurde? Ob das zweite Konzil von Nicäa tatsächlich „eine prinzipielle theologische Verständigung“ über Bilder erarbeitet hat? Immerhin war es einer unserer großen Reformatoren, der zu den Bildargumenten dieser Synode schrieb „diese Dummheiten sind derart erbärmlich, dass es mich verdriest, sie wiederzugeben“ (Calvin in der Institutio). Mit guten Gründen kann man die Argumentation auf diesem Konzil auch als einen der Tiefpunkte der abendländischen Theologie bezeichnen. Da wurden theologische Argumente durch Träume ersetzt und die Hautfarbe von Kindern von den zuvor betrachteten Farben abhängig gemacht. Hätte man seinerzeit auf die von Karl dem Großen in seinen Libri Carolini ausgebreiteten Argumente gehört, hätte es vielleicht das ganze moderne Drama und die gegenseitige Entfremdung von Kunst und Religion gar nicht gegeben. Statt dessen wurde diese Schrift auf den Index gesetzt und erst in der Reformationszeit wieder entdeckt. Die bilderstürmerischen Theorien in der Spätantike, hier kann man mit guten Gründen dem Kunsthistoriker Horst Bredekamp folgen, gehören zu den großen geistigen Hervorbringungen ihrer Zeit, und die Formen ihrer praktischen Übersetzung waren so vielfältig und originell wie die Impulse, die zur Herstellung der Bilder nötig waren: Bildersturm kann ebenso schöpferisch sein wie Bildproduktion.[16] Zumindest hat Karl der Große in der Auseinandersetzung mit den Argumenten in diesem Streit erstmals ein Kunstverständnis artikuliert, dass man als moderne, autonome Ästhetik avant la lettre bezeichnen könnte.[17] Der Dom zu Speyer und die Romanik

Aber natürlich ist der Dom zu Speyer das größte noch bestehende romanische Kirchengebäude und zugleich ein exemplarischer deutscher Kaiserdom und nicht zuletzt deshalb wichtig für das Verstehen der Entwicklung des Kirchenbaus von den Anfängen bis in die Gegenwart.

Bei Claussen erfährt man zunächst auch weniger über die Entstehung des Doms zu Speyer als dass man eine Unterrichtsstunde über den Investiturstreit bekommt, ohne dass deutlich würde, inwiefern dieser konstitutiv mit dem Kirchenbau zusammenhängt. Die Beschreibung des Doms ist dann für den Leser sicher nicht uninteressant und er erfährt viel über die Entwicklung des Kirchenbaus. An einer Stelle war ich etwas irritiert, vertritt Claussen doch die Position, die Einwölbung des Mittelschiffs sei eine Neuentwicklung aus der zweiten Bauphase der Kirche, während ich es so kenne, dass schon bei der ersten Phase ein Gewölbe erwogen worden war, weil das damals eine faszinierende Wiederentdeckung alter Baukunst war, dass der Plan dann aber erst später umgesetzt wurde. Ergänzt wird die Beschreibung durch einen längeren Abschnitt zur Kirche als Friedhof und als moralische Anstalt. An dieser Stelle bekommt man freilich den Eindruck, dass das Herz des Autors eher an diesen Dingen als an den architektonischen Entwicklungen hängt. Die Kathedrale von Amiens und die GotikDie Gotik ist, vertraut man einschlägigen empirischen Untersuchungen, scheinbar die beliebteste religiöse Raumform in Deutschland.[20] Zumindest für Männer und Frauen ab einem bestimmten Alter. Und für Männer mehr als für Frauen, die eine Neigung zum Barock haben. Aber genug der empirisch belegten Vorurteile. Wenn wir von Kirchen schwärmen, sind es angeblich immer gotische Kathedralen. So stellt man sich Gottes Haus vor. „Die Gotik war der wunderbare Versuch, Häuser zu bauen, in denen Menschen sich zu Gott erheben können und in denen Gott bei ihnen wohnt. Sie war vom Wunsch beseelt, Orte reiner Christlichkeit zu schaffen – und dies nur mit den Mitteln der Schönheit, also ganz ohne Zwang …“ (126). Unter den verschiedenen möglichen Objekten wählt Claussen die Kathedrale von Amiens aus (120-147), denn diese ist höher, breiter und länger als andere gotische Bauten. Amiens ist, wie Claussen so schön lyrisch schreibt, „ein sakraler Wolkenkratzer“ (127). Claussen erläutert die fortentwickelten Bauprinzipien der Gotik, um dann auf die Theologie des Lichts einzugehen (135-140). Vielleicht ist es dieser Abschnitt des Buches, der die ganze Problematik sinnfällig werden lässt. Für die dramatische Erzählung ist es natürlich schön, einen Abt zu haben, der bestimmte Schriften gelesen hat und deren Gedanken nun baulich umsetzen lässt. Das hat schon Anklänge an moderne Romane (wie etwa Ken Folletts „Die Säulen der Erde“[21]). Aber eigentlich ist es ein Klischee. Man setzt sich mit der Gotik so auseinander, wie man sich erhofft, dass die Gotik gewesen sei. Dazu gehört der Rekurs auf die „Theologie des Lichts“ und die architektonische Umsetzung des Neuplatonismus, den man bis heute in nahezu allen Büchern findet. Persönlich war ich immer der Ansicht, dass Veränderungen in der Kirchbaukunst im Wesentlichen weniger dem Wandel religiöser Überzeugungen als vielmehr dem Fortschritt der Technik geschuldet waren. Kirchen waren ausgezeichnete Referenz- und Demonstrationsobjekte. Man konnte etwas Neues und demonstrierte es an Kirchen, seien dies Kuppel, Wölbungen oder Streben, Beton oder Glas. Auch im Kirchenbau stimmt vermutlich immer noch der alte marxistische Satz, dass die Basis weitgehend den Überbau bestimmt. Grundsätzlich gilt aber auch, dass die bestimmenden Faktoren vielgestaltig sind, wobei technische, ökonomische und gesellschaftliche Entwicklungen Hand in Hand gehen.[22] Nur die beliebte Erzählung von der Theologie des Lichts, die den Kathedralbau vorangetrieben hat, behandelt wohl eher ein sekundäres Phänomen.[23] Und auch die Fokussierung auf den Abt Suger dürfte wohl etwas überzogen sein. Aber die gotischen Kathedralen fordern bis heute die Menschen heraus, sie faszinieren sie. Ob die Menschen dabei in diesen Kirchen wirklich heimisch werden, und woran sie das festmachen, ist eine andere Frage – die aber eben auch gestellt werden muss (zumindest in religiöser Perspektive). Klar ist, dass mit der Romanik und der Gotik auch der Sakralismus einen bestimmten Höhepunkt erreicht hat. Bleibt die Frage, ob die gotischen Kathedralen wirklich „der Gipfel des Kirchenbaus“ (146) sind, wie Claussen abschließend in diesem Kapitel schreibt, und ob dies eine ästhetische, architekturgeschichtliche, religiöse oder christliche Aussage ist oder nicht sogar eine direkte Kritik?

Wie vergleicht man das mit den 161 Metern des Ulmer Münsters, den 158 Metern des Kölner Doms, den 99 Metern der Frauenkirche in München, den 68 Metern der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche oder den 74 Metern des Aachener Doms? Sind das jeweils die Gipfel zu ihrer Zeit?

Das alles basiert doch eher auf der Logik der Ostentation.[26] Den spürbaren Reiz, etwas bahnbrechend besser, höher, revolutionärer zu gestalten, will ich gar nicht bestreiten. Das treibt uns zu immer neuen Lösungen und neuartigen Ansätzen in der Kulturgeschichte der Menschheit. Nur die allzu positiven Epitheta missfallen mir. Wunderbar ist etwas noch lange nicht, nur weil es hoch und erhaben ist. Gerade das ist eben nicht wunderbar, sondern leicht zu erklären:

Die Worte Martin Luthers aus seiner Magnifikat-Auslegung sollten einem auch im Blick auf den Kirchenbau zu denken geben. Der Petersdom zu Rom und die katholische KircheMit dem nächsten Kapitel zum Petersdom (148-175) überspringt Claussen im Prinzip einen der zentralen Abschnitte der Architekturgeschichte. Auch wenn der Renaissance-Architekt Bramante zu den frühen Planern des Petersdoms gehörte, so ist mit der Bauleitung und Fortentwicklung durch Michelangelo doch schon die nächste Epoche erreicht. Deshalb hätte man der Renaissance ein eigenes Kapitel widmen müssen. Denn Namen wie Brunelleschi, Alberti oder Palladio sollte jeder im Blick auf die Architekturgeschichte kennen, weil er ihren Werken ständig begegnet, wenn er sich einmal in südliche Gefilde begibt. Und die Kathedrale von Florenz mit ihrer durch Brunelleschi entworfenen Kuppel wäre sicher auch einen Abschnitt wert gewesen. Abendländische Kulturgeschichte ohne Florenz und Venedig funktioniert nicht. Der Petersdom, den Claussen nun vorstellt, ist als – nicht zuletzt kirchengeschichtlicher – Wendepunkt sehr wichtig. Auch wenn – worauf Claussen zu Recht hinweist – unser Eindruck heute mehr von Berninis Platzkonstruktion als vom Inneren des Petersdom beeinflusst ist.[28] Die „Wege und Umwege zum Ziel“, den repräsentativen Bau des Christentums zu bauen, beschreibt das Buch ausführlich und mit vielen Anekdoten und Superlativen. „An Michelangelo war alles groß, übergroß: sein Genie, aber auch sein Geiz, seine Kraft wie seine Unverschämtheit, sein Vollbringen und sein Scheitern. Persönlich rau und ungeschliffen wie ein unbehauener Steinklotz, konnte er als Bildhauer harten, kalten Marmor zum Schmelzen bringen und die zartesten, fließendsten Skulpturen schaffen. Ihn wollte Julius II. unter allen Umständen für sein persönlichstes Vorhaben gewinnen“ (157). Das klingt wie eine RTL-Ankündigung für DSDS, Ausgabe 1505. Zudem ist es mit einem Genie-Begriff verknüpft, der sich in dieser Zeit erst ansatzweise entwickelte und deutlich später in der Kunstdebatte zum Tragen kam. Warum freilich nun in extenso auch noch die Geschichte des Julius-Grabes erzählt wird, erschließt sich nicht. Besser wäre es gewesen, hier den Blick mehr auf den Petersdom und seine Wirkungsgeschichte zu fokussieren. Claussen diskutiert dann im Übergang zur Dresdner Frauenkirche als protestantischem Paradigma die Frage, wie der Petersdom theologisch zu beurteilen sei. Er reagiere auf religiöse Bedürfnisse nach einer „sichtbaren Überwelt“ und einer „greifbaren absoluten Autorität“. Claussen hält dies freilich nicht für eine christliche Perspektive, die den Menschen in die Freiheit des Geistes führe. Statt dessen sieht er im Petersdom etwas, dass Paul Tillich als „dämonisch“ bezeichnet hat, das dann eintritt, „wenn das menschliche, bedingte Sein sich an die Stelle des göttlichen, unbedingten Seins zu setzen versucht.“ Letztlich wäre dieses Kriterium aber für nahezu jeden Kirchenbau zur Geltung zu bringen, der mehr ist, als nur architektonische Gestaltung des Versammlungsraumes, und deshalb Gott in seine Mauern zu fassen sucht. Produktiver ist es meines Erachtens, den Petersdom gegen die intentio auctoris als Meisterwerk menschlicher Schaffenskraft zu würdigen. Nicht „Soli deo gloria“, sondern Hervorhebung der ungeheuren Fähigkeiten des Menschen als erstem Freigelassenen der Schöpfung[29], sich auszudrücken. Die Dresdner Frauenkirche und der protestantische Kirchenbau

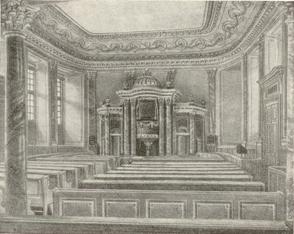

Aber die Diskussion um den protestantischen Kirchenbau lässt sich gut an der Dresdner Frauenkirche festmachen (176-207). Sicher ist sie die zwischenzeitlich bekannteste evangelische (genauer: lutherische) Kirche. Daneben wäre allenfalls noch der Berliner Dom (1905) zu nennen. Die Dresdner Frauenkirche ist aber zu einem mehrfach besetzten Kultobjekt geworden, so dass es sich auch in dieser Hinsicht lohnt, sich mit ihr auseinander zu setzen. Denn selbst wenn etwas die bekannteste evangelische Kirche in Deutschland ist, dann ist ja noch lange nicht klar, ob es sich auch um einen angemessenen Raumausdruck evangelischer Theologie handelt, und falls ja, ob das heute immer noch so gilt. Auf jeden Fall sollte man die Dresdner Frauenkirche einmal raumtheologisch durchbuchstabiert haben, um sich über die eigenen religiösen Raumvorstellungen klar zu werden.

Exkursorische Anmerkung: Aus der reformierten Tradition wäre das Gegenstück zur lutherischen Frauenkirche in Dresden nicht der zeitgleiche Herrenhuter Betsaal, sondern der 1607 realisierte Temple de Charenton unweit von Paris.

Vortragsweise führt Matthias Krieg dazu aus: „Das Toleranzedikt, das Heinrich IV. 1598 erlassen hatte, und dessen Widerruf, den Ludwig XIV. 1685 verkündete, bestimmten den Zeitraum dieser reformierten Musterkirche: 10 km außerhalb von Paris durfte sie 1607 erstmals, 1623-25 nach einem Brand abermals gebaut werden. Jacques II Androuet du Cerceau war der hugenottische Architekt, derselbe, dem Frankreich Schloss Fontainebleau verdankt, Salomon de Brosse, sein Neffe, hatte die Bauleitung. Unmittelbar nach dem Ende der Toleranz wurde sie geschleift. Geblieben sind Stiche und Zeichnungen. Diese aber zeigen Typisches für den Geist der Reformierten: Kein Schiff, nein, eine Aula, einen Hörsaal, eine Rednerhalle, kein Oratorium, nein, ein Auditorium für 4000 Leute, keine Chorschranken, nein, ein Forum für citoyens, für Bürger. Hier sammelt man sich um das Wort.“[32]

Insoweit sich hier der Kirchenbau als nahezu demokratischer Versammlungsraum darstellt, der von all den anderen religiösen baulichen Gestaltungsformen des Christentums durchaus abweicht und seine Aktualität bis heute nicht verloren hat, wäre es durchaus sinnvoll gewesen, diesen nur noch in der Erinnerung vorhandenen Raum mit aufzunehmen. Die Hauptkirche St. Nikolai zu Hamburg und der HistorismusDie Wahl der St. Nikolai-Kirche zu Hamburg als Beispiel für den Historismus hat natürlich seinen subjektiv(istisch)en Charme. Und sicher muss Lesern von heute der Historismus vorgeführt werden, damit sie erkennen, warum Deutschland (rand)voll mit Kirchen im historisierenden Stil ist. Trotzdem ist das Ganze etwas bitter, weil es die innovativen Entwicklungen, die es ja auch gab, und die sich zum Beispiel mit dem Wiesbadener Programm verbanden, außer acht lässt. Mir wäre m.a.W. die Ringkirche in Wiesbaden lieber gewesen, weil hier etwas von der innovativen Bauprogrammatik des Protestantismus zum Ausdruck gekommen wäre. Aber immerhin hat die Wahl der Nikolaikirche den Vorteil, dass dem Leser deutlich wird, dass im 19. Jahrhundert auch im Rahmen des Historismus vehement um die korrekte (nationale, religiöse, nationalreligiöse) Ausdrucksform gerungen wurde. Denn mit Sempers Entwurf einer Kirche im Renaissance-Stil kommt eben auch eine architektonische Alternative in den Blick, wenngleich die Hamburger sie seinerzeit abgelehnt haben und einer anderen Lösung den Vorzug gaben.

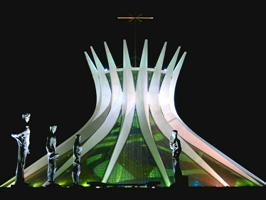

Die Kathedrale von Brasilia und der moderne KirchenbauDas erste, was man sich bei diesem Kapitel fragt, ist: Warum diese Wahl? Warum die Kathedrale von Brasilia (1970), wenn es doch in der Moderne und Postmoderne so viele herausragende und begeisternde alternative Beispiele heutigen Kirchenbaus gibt. Man fragt mit anderen Worten: Warum zum Beispiel nicht Ronchamp von Le Corbusier (1955)?

Man hätte auch fragen können: Warum nicht eine der Beton-Kirchen aus der Hand der Familie der Böhm-Architekten, zum Beispiel der Wallfahrtsdom in Neviges (1968)? Warum nicht am Ende der Darstellung eine interreligiöse Kirche wie die (katholische) Kapelle in Houston mit den Bildern von Mark Rothko (1971)? Warum nicht von den neueren Realisierungen die programmatische Herz-Jesu-Kirche in München-Neuhausen (2000)? Warum nicht die wirklich berührend-faszinierende und so gar nicht triumphalistische Kirche von Heinz Tesar in der Uno-City in Wien (2000)? Warum nicht Meinhard von Gerkans Christus-Pavillon für die Expo 2000 als Hinweis auf die Notwendigkeit von Experimenten? Es muss doch nachvollziehbare Gründe geben, warum man ein unter allen Aspekten so fern liegendes Beispiel wie Oskar Niemeyers Kirche in Brasilia nimmt. Diese Gründe könnten in der grundsätzlichen Abneigung gegen die Architektur der Moderne begründet liegen. Aber selbst dann sollte man doch gute Beispiele für seine Kritik suchen, alles andere ist billig. Meinetwegen also eine scharfe Auseinandersetzung mit Karl Mosers Antoniuskirche in Basel (1931) – wenn man denn Sichtbeton nicht mag und von der Eingliederung der Kirche in die Straßenfassade sich nicht überzeugen lässt. Darum kann man sicher streiten – aber man hätte auch theologische Gegenargumente zu erwarten, denn auf dem Spiel steht dann allerdings auch die Öffnung der Kirche nach dem Konzept von Ernst Lange.

FazitDieses Buch ist kein Fachbuch zur Einführung in die Geschichte des Kirchenbaus. Wer etwas derartiges erwartet, sollte zu anderen Büchern greifen (es müssten dann freilich schon mehrere sein) oder auf ein künftiges hoffen. Wir brauchen dringend so ein Buch, weniger aus architekturgeschichtlicher, als vielmehr aus theologischer Perspektive. Claussens Buch ist von einer merkwürdigen Ambivalenz getragen: zwar benennt er alle Gründe, um das Verhältnis zum ostentativen Kirchenbau kritisch und zurückhaltend anzugehen, um sich dann aber mit Emphase für eine andere Lösung zu entscheiden: den Lobpreis des erhabenen und beeindruckenden Kirchenbaus. Ob der sich aber von der ihn seit den Anfängen tragenden Idee der Staatskirche trennen lässt, möchte ich stark bezweifeln. Als einfühlungsästhetisch narrativ ausgestalteter „Kirchenführer für Jugendliche und Erwachsene“ mag das Buch zwar grundsätzlich geeignet sein, aber ich zögere doch, es für diesen Zweck umstandslos zu empfehlen. Und das hat über die genannten inhaltlichen Gründe hinaus auch sprachliche Gründe. Der ungebremste Gebrauch des Superlativs, der dieses Buch charakterisiert, in dem alles am schönsten, am heiligsten oder allerheiligsten, am höchsten, am prominentesten, am programmatischsten, am genialsten usw. usf. ist, macht es für Jugendliche gerade nicht tauglich. Man muss nicht zwingend wissenschaftliche Distanz zum Gegenstand fordern, aber etwas Zurückhaltung in der sprachlichen Emphase wäre doch schon angebracht. Dass das Buch auf der Rückseite sich auch noch selbst über den grünen Klee lobt und behauptet, hier würde „meisterhaft erzählt“, es sei ein „einzigartiger Kirchenführer“, der auf „ganz elementare Weise“ die Augen öffne – das ist nur noch peinlich. Dass zudem religiöse Begriffe, über die man sonst lange reden muss, schon wieder zur Etikettierung historischer Phänomene missbraucht werden (‚Der Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche ist nichts anderes als ein Wunder’), finde ich fatal. Entweder wird das Religiöse nivelliert oder es werden historische Ereignisse religiös aufgeladen. Man sollte das Buch „entkernen und restaurieren“. Weniger Superlative, weniger Epitheta, weniger Erzählungen aus dem weiteren Umfeld, mehr vergleichende Betrachtung zwischen jenen Objekten, die wir die Inkunabeln der abendländischen Geschichte des Kirchenbaus nennen. Der Vergleich zwischen Alternativen ist es, der kompetentes Urteilen ermöglicht. Vor allem aber brauchen wir eine Darstellung, die wirklich aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts geschrieben ist und die nicht Alexander Popes Satz „Whatever is, is right“ folgt, sondern kritisch sichtet, was nach knapp 2000 Jahre christlicher Raumprogrammatik denn nun tragend ist und was nicht. Wenn wir schon eine Kirchbaugeschichte aus der Hand eines Theologen und nicht aus der Hand eines Architekturhistorikers haben, dann sollte der Gewinn der Lektüre in der Deutung liegen. Deshalb stelle ich an das Ende meiner Betrachtung noch einige thetische Sätze zur notwendigen Programmatik des Ganzen: Gegen den Sakralismus in jeder Form!

„Heute müssen wir Neues wagen und uns gegen den Sakralismus in jeder Form wenden. Sakralismus ist die allseitige Tendenz zur Sakralisierung in den verschiedensten Erscheinungsformen. Sakralismus ist ein Hindernis für den Geist, Verabsolutierung des Menschlichen, des relativ Geschichtlichen. Es verfestigt, was fließend bleiben und neuer Gestaltung offen sein sollte; er lässt leitende Gedanken zu terrorisierenden Ideologie erstarren; er verewigt das zeitlich zufällige und stellt Bilder des Göttlichen als das Transzendente selbst dar. Aus der begleitenden Gebärde eines inneren Geschehens macht er ein magisch wirkendes Gesetz.“[36] Das wäre meines Erachtens eine exzellente Antwort auf den Ansatz von Johann Hinrich Claussen und zahlreicher Kirchenvertreter, die ähnlich wie er argumentieren. Darum geht es: Anzutreten gegen den Sakralismus in jeder Form! Darum ging es vor 50 Jahren und darum geht es heute. Darauf zu bestehen, dass die „begleitende Gebärde eines inneren Geschehens“ genau dies und nichts anderes ist. Dass Gotteshäuser nicht Gottes Häuser sind, sondern menschlichen Umfriedungen des für den religiösen Ritus mehr oder weniger, aber nicht notwendig immer frei gehaltenen Raumes. Etwas zurück zu gewinnen vom christlichen Impuls der Frühzeit, von den irischen Missionaren, die in einfachen Holzkirchen bei den Menschen siedelten und sie nicht durch Ostentation zu beeindrucken suchten. Etwas zurück zu gewinnen von den reduktionistischen Bewegungen des Christentums, die nicht triumphalistisch, sondern seelsorgerisch gearbeitet haben. Zuzugeben, dass der triumphalistische Weg der Kirchen zwar ästhetisch und kulturgeschichtliche bedeutsame Ergebnisse gezeitigt hat, dass dies für den entfesselten Kapitalismus aber auch gilt, und man nicht von den blendenden Kulturzeugnissen umstandslos auf die Legitimität ihres Zustandekommens schließen darf. Wenn man die Beispiele, die Johann Hinrich Claussen ausgewählt hat, noch einmal rückblickend bedenkt, dann fällt auf, dass er vor allem staatskirchliche Bauwerke ausgewählt hat, also solche, wo Thron und Altar Hand in Hand gehen. Das ist bei Kaiser Konstantins Grabeskirche so, das ist bei Justinians Hagia Sophia so, das beim Dom zu Speyer so, das ist bei der Kathedrale von Amiens so und es ist bei Brasilia so. Alle diese Kirchen – mit Ausnahme der letzteren – sind trotzdem irgendwie wunderbar, beeindruckend, für die Ewigkeit erbaut. Alle depotenzieren aber auch das betrachtende Subjekt. Und sie alle sind keine Modelle für religiöse Raumkonstruktionen in der Gegenwart. Aber es gibt andere historische Raumkonstruktionen, die es zu entdecken und neu zu bewerten gilt. Eins ist mir deutlich geworden bei der Lektüre des Buches von Claussen: „Nicht um die Konservierung der Vergangenheit, sondern um die Einlösung der vergangenen Hoffnung ist es zu tun.“[37] Meine eigene Hoffnung artikulierte sich Anfang der 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts in dem Gedanken, dass nun die Zeit der Sakralisierung endgültig überwunden sei und man sich der Welt und Christus in der Welt zuwenden könne. „Dürfen wir nicht vielleicht aus der Tatsache, dass wir keine Kirchen mehr bauen können, den Schluss ziehen, dass wir – vereinfacht gesagt – keine mehr bauen sollen? Vielleicht werden wir bald feststellen, dass wir ohne sie auskommen“[38] fragte Karl Ledergerber seinerzeit und wir sind ihm die Antwort darauf schuldig geblieben. Es geht dabei gar nicht um ein radikales Entweder – Oder. Mir liegt sehr an der Kunst, kleinere Kirche zu bauen bzw. Kirchen kleiner zu bauen und genau das zu verstehen und nachzuvollziehen. Es gibt beeindruckende Kirchengebäude aus der Geschichte, die „begleitende Gebärde“ auch heutigen Glaubens sein könnten. Vielleicht ist nach zwei Jahrtausenden Kirchenbau nun so etwas wie Kapellenbau angesagt. Vielleicht hätte man vor 167 Jahren Sempers Entwurf für die Hamburger Nikolaikirche bauen sollen und hätte eine modernere, demokratischere Lösung als die heutige gehabt. Vielleicht hätte man sich später mehr an der Wiesbadener Ringkirche orientieren sollen. Vielleicht … Aber in dieser Situation befinden wir uns in Westeuropa nicht mehr. Wir haben heute die Gelegenheit uns zu besinnen, aus welchen theologischen Gründen wir welche bauliche Umfriedung religiöser Riten und Liturgien brauchen. Wir wissen (seit 2000 Jahren), dass Gott keine Häuser braucht, wir wissen auch, dass wir dazu neigen, ihm immer wieder prachtvolle Häuser zu bauen, um ihn zu verdinglichen. Der Vergangenheit des Kirchenbaus können wir uns also als Vergangenheit in dem Sinne zuwenden, dass wir sie als Entwicklung architektonischer Fähigkeiten der Menschen zu würdigen lernen, als zunehmende Beherrschung des Raums und der Höhe. Und dann brauchen wir auch keinen Bruch zwischen dem Bauen von Kirchen und anderen Gebäuden konstruieren, als wenn Kirchen die besseren Gebäude wären. Anmerkungen[1] Man kann sehr gut mit den Wikimedia Commons und dem Stichwort Matthäus Merian die Probe auf Exempel machen. Die Stadtkarten zeigen präzise den Ort der Hauptkirche in den frühneuzeitlichen Städtebildern. [2] Calvin, Jean; Weber, Otto (1988): Unterricht in der christlichen Religion = Institutio Christianae religionis. 5. Aufl. d. einbändigen Ausg. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verl., III,20,30 [3] Foucault, Michel (2002): Andere Räume. In: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. 7. Aufl. Leipzig: Reclam (Reclam-Bibliothek, 1352), S. 34–46. [4] Vgl. dazu Bahr, Hans-Eckehard (1968): Sakrale Zeit, nachsakrale Zeit. In: Hans-Eckehard Bahr (Hg.): Kirchen in nachsakraler Zeit. Hamburg: Furche-Verl. (Konkretionen, 2), S. 7–25. [5] Schleiermacher, Friedrich (1977): Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen. 4., unveränd. Aufl., Nachdr. der 3., kritischen Ausg., Leipzig 1910. Darmstadt: Wiss. Buchges. (Quellenschriften zur Geschichte des Protestantismus, 10). § 289 sowie die Erläuterung zu § 289. [6] Die Visuelle Geschichte der Kunst (2006): Gerstenberg. [7] Z.B. Toman, Rolf (2007): Kathedralen. Die schönsten Kirchenbauten aus 1700 Jahren: Parragon. [8] Goecke-Seischab, Margarete Luise; Ohlemacher, Jörg (2010): Kirchen erkunden - Kirchen erschließen. Ein Handbuch mit über 300 Bildern und Tafeln, einer Einführung in die Kirchenpädagogik und einem ausführlichen Lexikonteil: Anaconda Verlag. [9] Art. Synagoge, in: Fahlbusch, Erwin (1986): Evangelisches Kirchenlexikon: Internationale theologische Enzyklopädie. 3. Aufl., Neufass. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. EKL Bd. 4/10, S. 595 [10] Vgl. dazu auch Bredekamp, Horst (1975): Kunst als Medium sozialer Konflikte. Bilderkämpfe von der Spätantike bis zur Hussitenrevolution. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 763). [11] Vgl. tà katoptrizómena – Magazin für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik, Heft 58: Kirchenbau re(gu)lativ. www.theomag.de/58/index.htm [12] Vgl. Mertin, Andreas (2006): Exemplum Religionis Non Structurae. Kirchenbau als Ostentation. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 8, H. 42. https://www.theomag.de/42/am192.htm. [13] Vgl. Mertin, Andreas (2010): Pathetische Körper. Lady Gagas Spiel mit dem Faschismus. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 12, H. 66. https://www.theomag.de/66/am325.htm. [14] Stegers, Rudolf; Baumann, Dorothea (2008): Entwurfsatlas Sakralbau. 1. Aufl. Basel: Birkhäuser. [15] Mertin, Andreas (2008): Sakralbau. Eine Rezension. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 10, H. 55. https://www.theomag.de/55/am256.htm. [16] Bredekamp, Horst (1975): Kunst als Medium sozialer Konflikte. Bilderkämpfe von der Spätantike bis zur Hussitenrevolution. 1. Aufl… Frankfurt am Main: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 763). [17] Eco, Umberto (1995): Kunst und Schönheit im Mittelalter. 3. Aufl. München: Dt. Taschenbuch-Verl (dtv, 4603), S. 159: "Die Ästhetik der Libri Carolini ist eine Ästhetik des unmittelbar Sichtbaren, und sie ist zugleich eine Ästhetik der Autonomie des Werkes der bildenden Kunst." [18] Mertin, Andreas (2010): Meilensteine der Architektur. Eine Kurzvorstellung. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 12, H. 64. https://www.theomag.de/64/am311.htm. [19] Kastorff-Viehmann, Renate (2010): Meilensteine der Architektur. Baugeschichte nach Personen, Bauten und Epochen: Alfred Kröner Verlag Stuttgart, S. 51. [20] Schmidtchen, Gerhard; Seitz, Manfred (1973): Gottesdienst in einer rationalen Welt. Religionssoziologische Untersuchungen im Bereich der VELKD. Stuttgart: Calwer Verl. [21] Follett, Ken; Conrad, Gabriele (2008): Die Säulen der Erde. 65. Aufl., vollst. Taschenbuchausg. Bergisch Gladbach: Bastei Lübbe (Bastei Lübbe, 11896). [22] Binding, Günther; Dettmar, Uwe (2000): Was ist Gotik? Eine Analyse der gotischen Kirchen in Frankreich, England und Deutschland 1140 - 1350. Darmstadt: Wiss. Buchges. [23] Markschies, Christoph (1995): Gibt es eine "Theologie der gotischen Kathedrale"? Nochmals: Suger von Saint-Denis und Sankt Dionys vom Areopag. Heidelberg: Winter (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, 1995,1). [24] Ausstellung Der Traum vom Turm; NRW-Forum Kultur und Wirtschaft (2004): Der Traum vom Turm. Hochhäuser: Mythos - Ingenieurkunst - Baukultur [Ausstellung im NRW-Forum Kultur und Wirtschaft Düsseldorf vom 6. November 2004 bis zum 20. Februar 2005 ; Katalog]. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz. [25] So argumentiert Renate Kastorff-Viehmann in ihrer Übersicht „Meilensteine der Architektur“. [26] Vgl. dazu Veblen, Thorstein (1958): Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung der Institutionen. Berlin: Kiepenheuer & Witsch. [27] M. Luther, Das Magnificat, verdeutscht und ausgelegt WA 7, 544-604. [28] Vgl. dazu Wendt, Karin (2001): La Macchina Heroica. Der Petersplatz des Gianlorenzo Bernini. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 2, H. 13. https://www.theomag.de/13/kw9.htm. [29] Moltmann, Jürgen (1976): Die ersten Freigelassenen der Schöpfung. Versuche über d. Freude an d. Freiheit u.d. Wohlgefallen am Spiel. 5. Aufl. München: Kaiser (Kaiser-Traktate, 2 (12)). [30] Ellwardt, Kathrin (2008): Evangelischer Kirchenbau in Deutschland. 1. Aufl. Petersberg: Imhof (Imhof Kulturgeschichte). [31] Mertin, Andreas (2009): Evangelischer Kirchenbau. Eine Buchvorstellung. In: tà katoptrizómena - Magazin für Kunst | Kultur | Theologie | Ästhetik, Jg. 11, H. 58. https://www.theomag.de/58/am279.htm. [32] Aus einem Vortrag von Matthias Krieg „Glaube bereichert“ http://www.reformiert-potsdam.de [33] Ellwardt, Kathrin (2008), S. 159f. [34] Kastorff-Viehmann, Renate (2010), S. 523 [35] Stock, Wolfgang Jean (2003): Europäischer Kirchenbau 1950 - 2000. 2., durchges. Aufl. München: Prestel. [36] Ledergerber, Karl (1961): Kunst und Religion in der Verwandlung. Köln: DuMont Schauberg, S. 142. [37] Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung: Vorrede. Gesammelte Schriften 3, S. 15 [38] Ledergerber, Karl (1961), a.a.O., S. 116. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/69/am338.htm

|

Kann man als reformierter Theologe eine Rezension über ein Buch schreiben, das ein lutherischer Theologe über Gottes Häuser geschrieben hat? Ich weiß es nicht. Ich halte es zumindest für schwierig.

Kann man als reformierter Theologe eine Rezension über ein Buch schreiben, das ein lutherischer Theologe über Gottes Häuser geschrieben hat? Ich weiß es nicht. Ich halte es zumindest für schwierig.  Die Differenz betrifft nicht die Ästhetik – selbstverständlich bin auch ich im Blick auf religiös genutzte Räume an einer ausgezeichneten und herausragenden Ästhetik interessiert. Nicht umsonst könnte der

Die Differenz betrifft nicht die Ästhetik – selbstverständlich bin auch ich im Blick auf religiös genutzte Räume an einer ausgezeichneten und herausragenden Ästhetik interessiert. Nicht umsonst könnte der  Und etwas zweites ist mir fraglich am einleitenden Doppelsatz: der Zusammenhang von Kennen und Vertraut-Sein. Er stimmt einfach nicht. Seit meiner Kindheit gehe ich in meiner Heimatstadt an Moscheen vorbei, so genannten Hinterhofmoscheen, aber durch Zeichen deutlich als religiöse Gebäude erkennbar. Aber vertraut sind sie mir deshalb nicht, ich war noch nicht in ihnen und wenn ich in welchen war, dann war das eher studienhalber. Jedenfalls zeugt der Satz „Das stand dort schon immer“ nicht von Vertrautheit, sondern nur von Gewohnheit, alles andere ist eine erschlichene Vertraulichkeit.

Und etwas zweites ist mir fraglich am einleitenden Doppelsatz: der Zusammenhang von Kennen und Vertraut-Sein. Er stimmt einfach nicht. Seit meiner Kindheit gehe ich in meiner Heimatstadt an Moscheen vorbei, so genannten Hinterhofmoscheen, aber durch Zeichen deutlich als religiöse Gebäude erkennbar. Aber vertraut sind sie mir deshalb nicht, ich war noch nicht in ihnen und wenn ich in welchen war, dann war das eher studienhalber. Jedenfalls zeugt der Satz „Das stand dort schon immer“ nicht von Vertrautheit, sondern nur von Gewohnheit, alles andere ist eine erschlichene Vertraulichkeit. Johann Hinrich Claussen (2010): Gottes Häuser oder Die Kunst, Kirchen zu bauen und zu verstehen: Beck, C H.

Johann Hinrich Claussen (2010): Gottes Häuser oder Die Kunst, Kirchen zu bauen und zu verstehen: Beck, C H.

Vielleicht ist es das, was mich stört: dass deskriptive Sätze über die Handlungsimpulse der frühchristlichen Akteure so vorgetragen werden, als wären sie die einzig denkbaren Handlungen. Wenn ich lese: „Nur eine strahlende, beeindruckende und erhebende Bauweise konnte den neuen Machtanspruch der Kirche sichtbar machen“ (44), dann frage ich mich: Ist das so? Oder meinte man es nur? Und gab es nicht auch ganz andere Entwicklungen im Christentum? Wahr ist, dass die Bauweise den Machtanspruch der Kirche zur Geltung bringen sollte. Ob es nicht auch anders gegangen wäre, ob nicht der Verzicht auf Ostentation eine Lösung gewesen wäre – darüber ließe sich lange diskutieren.

Vielleicht ist es das, was mich stört: dass deskriptive Sätze über die Handlungsimpulse der frühchristlichen Akteure so vorgetragen werden, als wären sie die einzig denkbaren Handlungen. Wenn ich lese: „Nur eine strahlende, beeindruckende und erhebende Bauweise konnte den neuen Machtanspruch der Kirche sichtbar machen“ (44), dann frage ich mich: Ist das so? Oder meinte man es nur? Und gab es nicht auch ganz andere Entwicklungen im Christentum? Wahr ist, dass die Bauweise den Machtanspruch der Kirche zur Geltung bringen sollte. Ob es nicht auch anders gegangen wäre, ob nicht der Verzicht auf Ostentation eine Lösung gewesen wäre – darüber ließe sich lange diskutieren. Und geliebt und genossen wurde diese Art der historischen Architektur vom Bürgertum schon lange, bevor es die funktionale Moderne gab. Der Blick in die Geschichte der Kirchbauprogramme zeigt, dass es nicht der modernen Beton-Architektur bedurfte, um den Blick verklärend in die Vergangenheit zu richten.

Und geliebt und genossen wurde diese Art der historischen Architektur vom Bürgertum schon lange, bevor es die funktionale Moderne gab. Der Blick in die Geschichte der Kirchbauprogramme zeigt, dass es nicht der modernen Beton-Architektur bedurfte, um den Blick verklärend in die Vergangenheit zu richten. Vergleicht man die bisherigen Ausführungen von Claussen mit Rudolf Stegers Entwurfsatlas Sakralbau

Vergleicht man die bisherigen Ausführungen von Claussen mit Rudolf Stegers Entwurfsatlas Sakralbau Das dritte Kapitel des Buches wendet sich den Kirchen des Ostens und hier exemplarisch der Hagia Sophia zu (62-89). Schön finde ich gleich auf der ersten Seite folgenden (redaktionellen?) Hinweis: „Vom Wasser aus betrachtet, erscheint die Hagia Sophia in Istanbul wie ein kleines Gebirge, zusammengesetzt aus Kuppeln verschiedener Größe. Die Minarette, die später von den muslimischen Eroberern hinzugefügt wurden, sollte man sich wegdenken.“ So geht es natürlich auch! –

Das dritte Kapitel des Buches wendet sich den Kirchen des Ostens und hier exemplarisch der Hagia Sophia zu (62-89). Schön finde ich gleich auf der ersten Seite folgenden (redaktionellen?) Hinweis: „Vom Wasser aus betrachtet, erscheint die Hagia Sophia in Istanbul wie ein kleines Gebirge, zusammengesetzt aus Kuppeln verschiedener Größe. Die Minarette, die später von den muslimischen Eroberern hinzugefügt wurden, sollte man sich wegdenken.“ So geht es natürlich auch! –  Und tatsächlich findet sich in der Wikipedia die oben stehende Abbildung mit wegretuschierten Minaretttürmen.

Und tatsächlich findet sich in der Wikipedia die oben stehende Abbildung mit wegretuschierten Minaretttürmen. Gewünscht hätte ich mir an dieser Stelle mehr architekturhistorische Informationen z.B. im Blick auf die Entwicklung der Pendentifkuppel (schließlich ist die Hagia Sophia der erste Bau dieser Art) und auf den verwendeten Baustoff (ist die Kirche doch anders als der durch Beton realisierte Pantheon in Rom ein Ziegelbauwerk).

Gewünscht hätte ich mir an dieser Stelle mehr architekturhistorische Informationen z.B. im Blick auf die Entwicklung der Pendentifkuppel (schließlich ist die Hagia Sophia der erste Bau dieser Art) und auf den verwendeten Baustoff (ist die Kirche doch anders als der durch Beton realisierte Pantheon in Rom ein Ziegelbauwerk). Das vierte Kapitel setzt sich mit der Romanik am Beispiel des Doms zu Speyer auseinander (90-119). Dass dabei de facto der Aachener Kaiserdom unter den Tisch fällt (er wird nur in einem Nebensatz erwähnt) ist bedauerlich, wäre dieser doch mit der Pfalzkapelle als Zentralbau vom Ende des 8. Jahrhunderts ein wichtiges Bindeglied zu den bisher entwickelten und vorgestellten Baustilen gewesen. Und auch San Marco in Venedig und vor allem St. Michael in Hildesheim wären einer näheren Betrachtung wert gewesen. Vor allem aber Cluny als weit ausstrahlendes Schulbeispiel der Romanik wäre wichtig gewesen.

Das vierte Kapitel setzt sich mit der Romanik am Beispiel des Doms zu Speyer auseinander (90-119). Dass dabei de facto der Aachener Kaiserdom unter den Tisch fällt (er wird nur in einem Nebensatz erwähnt) ist bedauerlich, wäre dieser doch mit der Pfalzkapelle als Zentralbau vom Ende des 8. Jahrhunderts ein wichtiges Bindeglied zu den bisher entwickelten und vorgestellten Baustilen gewesen. Und auch San Marco in Venedig und vor allem St. Michael in Hildesheim wären einer näheren Betrachtung wert gewesen. Vor allem aber Cluny als weit ausstrahlendes Schulbeispiel der Romanik wäre wichtig gewesen. Ob er freilich wirklich die romanische Monumentalkirche schlechthin und das Sinnbild der Epoche der Romanik ist, kann man aber bezweifeln, weist seine Architektur doch ansatzweise schon über die Romanik hinaus. Renate Kastorff-Viehmanns „Meilensteine der Architektur“, die in Heft 64 des Magazins vorgestellt und rezensiert wurde,

Ob er freilich wirklich die romanische Monumentalkirche schlechthin und das Sinnbild der Epoche der Romanik ist, kann man aber bezweifeln, weist seine Architektur doch ansatzweise schon über die Romanik hinaus. Renate Kastorff-Viehmanns „Meilensteine der Architektur“, die in Heft 64 des Magazins vorgestellt und rezensiert wurde, Sicher ist die Gotik – wie die sich anschließende Renaissance – eine der am stärksten beeindruckenden Entwicklungen der menschlichen Kulturgeschichte, aber der Gipfel? Es ging ja architekturgeschichtlich nicht bergab nach dem Zeitalter der Kathedralen, und spätestens im 19. und 20. Jahrhundert ging es sogar steil bergauf. Heute bauen wir „säkulare Wolkenkratzer“ wie das Burdsch Chalifa in Dubai mit 830 Meter Höhe und werden sicher auch einmal die zur Zeit technisch machbare Höhe von 1,5 Kilometern erreichen.

Sicher ist die Gotik – wie die sich anschließende Renaissance – eine der am stärksten beeindruckenden Entwicklungen der menschlichen Kulturgeschichte, aber der Gipfel? Es ging ja architekturgeschichtlich nicht bergab nach dem Zeitalter der Kathedralen, und spätestens im 19. und 20. Jahrhundert ging es sogar steil bergauf. Heute bauen wir „säkulare Wolkenkratzer“ wie das Burdsch Chalifa in Dubai mit 830 Meter Höhe und werden sicher auch einmal die zur Zeit technisch machbare Höhe von 1,5 Kilometern erreichen. Und vergleicht man dann die Gipfellandschaft quer durch die Geschichte? Ist das Höchste, Längste, Breiteste etc. immer auch das Beste? Oder ist das Höchste der Gotik immer noch besser als das Höchste der Jetztzeit, weil es ohne Computer erschaffen wurde?

Und vergleicht man dann die Gipfellandschaft quer durch die Geschichte? Ist das Höchste, Längste, Breiteste etc. immer auch das Beste? Oder ist das Höchste der Gotik immer noch besser als das Höchste der Jetztzeit, weil es ohne Computer erschaffen wurde? Dem protestantischen Kirchenbau hat Kathrin Ellwardt ein kulturgeschichtliches Buch gewidmet,

Dem protestantischen Kirchenbau hat Kathrin Ellwardt ein kulturgeschichtliches Buch gewidmet, Auch im Falle eines skeptischen Urteils kann man diese Kirche weiterhin als kulturgeschichtlich herausragendes Objekt wahrnehmen, wird sich aber doch theologisch fragen müssen, ob hier der Klerus nicht unangemessen aufgewertet und die Distanz von Altar und Gemeinde über Gebühr verlängert worden ist. Wenn Architektur spricht, dann müssen wir mit ihr auch im Gespräch bleiben und das heißt, wir müssen sie in diesem Falle befragen, was sie mit uns als religiösen Menschen anstellt. Mein eigener Eindruck ist der, dass ein gut Teil der Faszination der Frauenkirche dadurch bedingt ist, dass sie der aktuellen Vorstellung dessen, was Religion nach Meinung des säkularisierten Menschen eigentlich sein soll (also dekoratives begleitendes Element im Leben zu sein), so perfekt entspricht. Oder mit den Worten des Buches von Claussen: "Die Frauenkirche zu Dresden zeigt, wie schön der Protestantismus – besonders in seiner barocken Spielart – auch sein konnte“ (177). Architekturästhetisch ist die Dresdner Frauenkirche sozusagen eine, wenn nicht gar die protestantische Traumhochzeit.

Auch im Falle eines skeptischen Urteils kann man diese Kirche weiterhin als kulturgeschichtlich herausragendes Objekt wahrnehmen, wird sich aber doch theologisch fragen müssen, ob hier der Klerus nicht unangemessen aufgewertet und die Distanz von Altar und Gemeinde über Gebühr verlängert worden ist. Wenn Architektur spricht, dann müssen wir mit ihr auch im Gespräch bleiben und das heißt, wir müssen sie in diesem Falle befragen, was sie mit uns als religiösen Menschen anstellt. Mein eigener Eindruck ist der, dass ein gut Teil der Faszination der Frauenkirche dadurch bedingt ist, dass sie der aktuellen Vorstellung dessen, was Religion nach Meinung des säkularisierten Menschen eigentlich sein soll (also dekoratives begleitendes Element im Leben zu sein), so perfekt entspricht. Oder mit den Worten des Buches von Claussen: "Die Frauenkirche zu Dresden zeigt, wie schön der Protestantismus – besonders in seiner barocken Spielart – auch sein konnte“ (177). Architekturästhetisch ist die Dresdner Frauenkirche sozusagen eine, wenn nicht gar die protestantische Traumhochzeit.

„Der moderne Stil wurde an der Schwelle des 20. Jahrhunderts zum Ausdruck des Selbstbewusstseins des protestantischen Bildungsbürgertums, das im Einklang mit der allgemeinen Kulturentwicklung stehen wollte.“

„Der moderne Stil wurde an der Schwelle des 20. Jahrhunderts zum Ausdruck des Selbstbewusstseins des protestantischen Bildungsbürgertums, das im Einklang mit der allgemeinen Kulturentwicklung stehen wollte.“ Die Nikolaikirche orientiert sich ganz an der Kathedralgotik und wurde von dem führenden Neugotiker Englands, Sir George Gilbert Scott, gebaut, der die Gotik zum Universal- und Staatsstil machen wollte. So galt der Baustil in England und Deutschland als „antirevolutionärer Schutzwall“ gegen alle republikanischen Ideen. „Eine besondere Stärke neugotischer Kirchenbauten lag darin, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es in der Religion und im Sakralbau vor allem um ein Gefühl des Unendlichen und Erhabenen geht, dass Kirchen Häuser der Ehrfurcht sein müssen“ (217). Da muss es natürlich stören, dass die Architekten diesen Stil auf jeden Häusertyp übertrugen, sei dies ein Rathaus, eine Bank oder ein Bahnhof. Letztlich ist der Historismus aber – parallel zum Ende der christlichen Kunst – auch der schlagende Beleg für das Ende einer christlichen Architektur, die mehr sein will als nur auf den Kirchbau angewandte neuste Architektur.

Die Nikolaikirche orientiert sich ganz an der Kathedralgotik und wurde von dem führenden Neugotiker Englands, Sir George Gilbert Scott, gebaut, der die Gotik zum Universal- und Staatsstil machen wollte. So galt der Baustil in England und Deutschland als „antirevolutionärer Schutzwall“ gegen alle republikanischen Ideen. „Eine besondere Stärke neugotischer Kirchenbauten lag darin, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es in der Religion und im Sakralbau vor allem um ein Gefühl des Unendlichen und Erhabenen geht, dass Kirchen Häuser der Ehrfurcht sein müssen“ (217). Da muss es natürlich stören, dass die Architekten diesen Stil auf jeden Häusertyp übertrugen, sei dies ein Rathaus, eine Bank oder ein Bahnhof. Letztlich ist der Historismus aber – parallel zum Ende der christlichen Kunst – auch der schlagende Beleg für das Ende einer christlichen Architektur, die mehr sein will als nur auf den Kirchbau angewandte neuste Architektur.

Aber warum Brasilia? Es wäre das Letzte, worauf ich gekommen wäre. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann man der Beschreibung von Claussen letztlich nur entnehmen, dass die Rahmenbedingungen nicht stimmten, dass die politische Entwicklung anders gelaufen ist, als man es geplant hatte. Aber deshalb zu dekretieren, der Entwurf von Niemeyer sei bereits Vergangenheit ist doch etwas gewagt. Ich erinnere mich gut, wie das Gleiche Anfang der 80er Jahre über das Märkische Viertel in Berlin gesagt wurde: inhumane Betonarchitektur, typisches Beispiel der bürokratischen Moderne. Aber die Moderne ist lernfähig. Heute ist das Märkische Viertel kein Problemviertel, sondern begehrte Wohnumgebung. Im Blick auf Brasilia wäre also die Frage, was das Potential der von Niemeyer gestalteten Kirche ist, jenem „ähnlich dem Kinderspielzeug Diabolo in der Mitte zusammengefalteten Strahlenbündel aus gefalteten Betonelementen“

Aber warum Brasilia? Es wäre das Letzte, worauf ich gekommen wäre. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann man der Beschreibung von Claussen letztlich nur entnehmen, dass die Rahmenbedingungen nicht stimmten, dass die politische Entwicklung anders gelaufen ist, als man es geplant hatte. Aber deshalb zu dekretieren, der Entwurf von Niemeyer sei bereits Vergangenheit ist doch etwas gewagt. Ich erinnere mich gut, wie das Gleiche Anfang der 80er Jahre über das Märkische Viertel in Berlin gesagt wurde: inhumane Betonarchitektur, typisches Beispiel der bürokratischen Moderne. Aber die Moderne ist lernfähig. Heute ist das Märkische Viertel kein Problemviertel, sondern begehrte Wohnumgebung. Im Blick auf Brasilia wäre also die Frage, was das Potential der von Niemeyer gestalteten Kirche ist, jenem „ähnlich dem Kinderspielzeug Diabolo in der Mitte zusammengefalteten Strahlenbündel aus gefalteten Betonelementen“ Wer allerdings einen Überblick über die jüngere Entwicklung des Kirchenbaus bekommen möchte, für den empfiehlt sich der Blick in Jean Wolfgang Stocks Fachbuch „Europäischer Kirchenbau 1950 – 2000“.

Wer allerdings einen Überblick über die jüngere Entwicklung des Kirchenbaus bekommen möchte, für den empfiehlt sich der Blick in Jean Wolfgang Stocks Fachbuch „Europäischer Kirchenbau 1950 – 2000“. Der katholische Autor Karl Ledergerber schrieb vor genau 50 Jahren:

Der katholische Autor Karl Ledergerber schrieb vor genau 50 Jahren: