Blindness and Insight |

||||||||||||||||||||||||

Beethoven/AfrikaEin bemerkenswerter Film über das Orchestre Symphonique KimbanguisteHans J. Wulff E

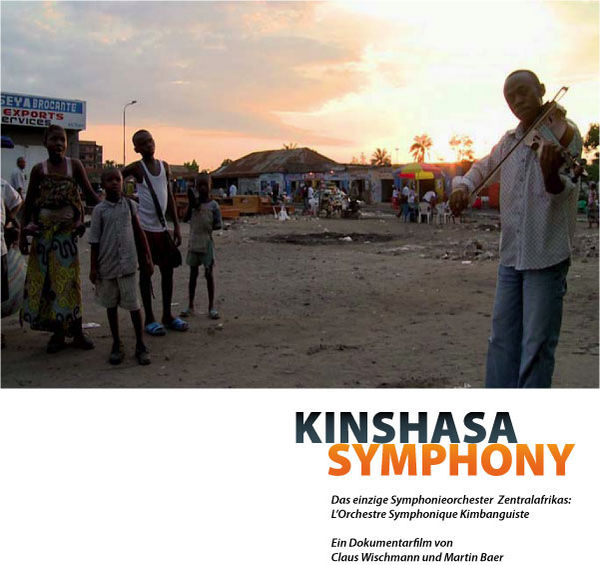

Eins nach dem anderen: Der Film erzählt eine Phase aus der Geschichte des Orchestre Symphonique Kimbanguiste, des einzigen zentralafrikanischen Symphonie-Orchesters. Es wurde 1994 gegründet (erstes öffentliches Konzert am 3.12.1994), die 80 Mitglieder sind bis heute Amateure ohne musikalische Ausbildung. Claus Wischmann und Martin Baer begleiteten das Orchester fast ein Jahr lang. Der Film endet - wie die Aufnahmen - bei einem öffentlichen Konzert des OSK. Eine Erfolgsgeschichte, nach den oft schwierigen Proben die umjubelte Premiere - und doch wäre es oberflächlich, den Film auf diese narrative Klammer zu reduzieren. Hier geht es um ganz anderes, die success story ist nur die Krücke, die es braucht, um in das Innere des OSK-Projektes hineinhorchen zu können. Es geht auf der einen Seite um die Montage und Kollision von Wissenshorizonten, der der - europäische - Zuschauer mitbringt; und es geht darum, subjektive Faszinationen auszuhorchen, die Identität und Musik zusammenbringen. „Wenn ich singe, bin ich ganz weit weg, ganz bei mir“, sagt eine Choristin einmal, „und wenn ich aufhöre zu singen, bin ich wieder hier“. Ihre Selbstbeobachtung erfasst aber nur die eine Seite dessen, was der Film reportiert. Es ist kein privates, sondern vielmehr ein kollektives Projekt, in dem die individuelle Erfahrung des Versinkens im Vollzug der Musik ganz offensichtlich nur eines der treibenden Momente ist. Alle Beteiligten nötigen sich eine ungemeine Disziplin ab, unterwerfen sich dem jahrelangen Zwang, nicht nur ihre Instrumente beherrschen zu lernen, sondern auch noch - oft täglich nach getaner Arbeit - im Kollektiv des Orchesters zu proben. Wischmann und Baer komponieren den aus mehr als 100 Stunden Material kondensierten Film nach musikalischen Mustern. Es sind mehrere unterschiedliche Sequenztypen, die in nur scheinbar lockerer Folge hintereinander gesetzt sind. Da sind zunächst und vor allem die Aufnahmen der Orchesterproben - manchmal sind alle zusammen, manchmal üben nur kleinere Teilensembles. Einzelne Musiker - es sind insgesamt neun - werden in kleinen Privatszenen vorgestellt, an ihren Arbeitsplätzen, in den Wohnungen, bei der Wohnungssuche, im Bus; eingemischt sind oft sehr kurze, aber prägnante Interviewstücke. Straßenszenen charakterisieren den Alltag in Kinshasa, die mit über 8 Millionen Einwohnern größte Stadt der Republik Kongo. Und mehrfach sind Szenen eingestreut, die einzelne Musiker mitten auf der Straße zeigen, wie sie eine Musik spielen, die so gar nicht zu dem Umfeld zu passen scheinen. Insbesondere diese Szenen reißen den Film immer wieder in eine Tiefe auf, die unerwartbar ist. Maßgeblich ist die Tonmischung für den Eindruck der Außer-Alltäglichkeit verantwortlich - der zunächst mit dem Klang der Instrumente gemischte Straßenlärm wird abgeblendet, nur noch das Musikalische bleibt; und es entsteht ein Eindruck der Unirdischkeit, einer spirituellen Differenz von Alltagsbild und musikalischem Vollzug, von dem auch die Choristin berichtet hatte, der sich aber auch in dem Ernst spiegelt, mit dem die Musiker spielen. Das vielleicht beeindruckendste Szenario zeigt einen Violinisten, der von Passanten umschwärmt ist und von einem riesigen Lkw fast umgefahren wird; als der Straßenlärm dem Soundtrack entzogen wird, zeigt eine Großaufnahme, wie in sich versunken der Musikant ist, ein Eindruck, der sich noch intensiviert, als - in der Unschärfe des Hintergrundes kaum zu erkennen - eine gewaltige Staubwolke ihn einzuhüllen beginnt: Unmittelbar hinter ihm hat ein Bagger begonnen, den Lkw zu beladen.

Der Film ist nicht allein der klassisch-sinfonischen Musik gewidmet, die das OSK am Ende spielen wird, sondern enthält einige Sequenzen, die mit einer eigens für den Film geschriebenen - einer sensiblen, sich genau in die Tonlandschaft des Films einschmiegenden - Filmmusik (von Jan Tilman Schade) unterlegt sind. Mehrere Sequenzen enthalten Stücke westafrikanischer Popmusik, die äußerst scharf gegen die Durchgeformtheit der klassischen Stücke absticht. Dem Ernst der einen Musikgattung steht die Fröhlichkeit dieser afrikanischen U-Musik-Formen gegenüber. Oft ist eine ausgleichende Tendenz spürbar. Beethoven enthalte afrikanische Rhythmen, behauptet einmal ein Violinist. Und tatsächlich werden die Musiken mit Afrikanischem durchsetzt. Eine höchst eigenwillige Sequenz zeigt Bilder einer öffentlichen Veranstaltung, auf der Kinder und Jugendliche in Uniformen in einer Art Vorbeimarsch an einem vor allem aus Frauen bestehenden Publikum vorbeidefilieren. Wieder entsteht ein zutiefst widersprüchlicher Eindruck: Zwar erinnern viele der Uniformen der Kinder an die Uniformen der kongolesischen Truppen während der Diktatur Mobutus (und darüber hinaus an den bis heute immer wieder aufflammenden Bürgerkrieg), auch der militärische Unterton des Defilees ist angesichts der Ehrenbezeigung der Kinder vor einer ungesehenen Tribüne nicht zu übersehen; aber die Kapelle spielt den Militärmarsch als Rumba, in deren Rhythmus die Frauen im Publikum sich lachend wiegen. Der Eindruck des Parodistischen, den das Event erweckt, vertieft sich, wenn man weiß, dass es sich um die sonntägliche Prozession einer christlich-afrikanischen Kirche handelt - es ist, als habe sich der Geist eines Widerstandes in die Inszenierung des Vorbeimarsches eingeschlichen, der nicht auf Konfrontation aus ist, sondern auf lachende Vereinnahmung. Das Konzert am Ende wird dramaturgisch durch eine Art filmischen Vorhalts vorbereitet. Das Tempo wird zunächst ganz zurückgenommen. Eine einsame Saxophonistin spielt in der Tür eines Hauses melancholisch vor sich hin. Ein Kind muss ins Krankenhaus eingeliefert werden - in langen, unbewegt erscheinenden Bildern begleitet der Film es. Kurz vor dem Konzert erst wird das Tempo wieder angehoben - Szenen des Anlegens der (selbstangefertigten) festlichen Kleidung, das Verladen der Instrumente, kurze Bilder des sich füllenden Publikumsraums. Es folgt das Konzert, das dichtgeführte Finale; einige Stücke aus dem Schluss-Satz der 9. Sinfonie Beethovens (Freude schöner Götterfunken...); vor allem aber das furios, fast swingend vorgetragene O Fortuna aus Carl Orffs Carmina Burana. Applaus. Einige Stimmungsbilder am Morgen danach. Ende des Films. In die Ruhephase vor dem Ende ist aber kleine Sequenz eingefügt, die einige Musiker in einem Garten-Szenario zeigt, die den Bolero von Maurice Ravel anstimmen, während die Frauen Essen zubereiten. Das Stück beginnt zwar im Duktus der Ravelschen Komposition, löst sich aber schnell davon, es überführt es in ein Stückchen lebendiger Jazz-Musik. Erst mit dem letzten Takt kehren die Musizierenden wieder zu Ravels dissonantem Schlußakkord zurück. Klassische Musik in Afrika, scheint die Sequenz zu belegen, ist nicht nur auf Reproduktion aus, sondern auf lebendige Adaption. Man könnte sich dem Diktat der Noten unterwerfen und würde sich damit einer Macht unterwerfen, die den Kolonialismus nur mit symbolischen Mitteln fortsetzt. Die Musiker zeigen aber, dass sie frei mit dem Material umgehen können und wollen. Manchmal schneidet der Film auch das Thema der Globalisierung explizit an, wenn er etwa darauf zu sprechen kommt, dass der Eiermarkt der Demokratischen Republik Kongo absurderweise mit billigen Eiern aus Holland und Brasilien überschwemmt wird. Und auch, wenn immer wieder auf Fernsehapparaten, die in den Wohnungen laufen, Showformate westlicher Herkunft zu sehen sind, darf geschlossen werden, dass die kongolesische Realität Teil eines umgreifenden hegemonialen Systems der Unterhaltung ist. Die Bolero-Adaption, die hier am Ende wie ein Kontrapunkt zu dem folgenden Konzert steht, zeigt aber eine Energie, die diese fremden Formen in eigene umwandeln kann, und deutet auf eine Kreativität hin, die das Eigene auch im künstlerischen Ausdruck für sich reklamieren kann. Nein, das fügt sich nicht? Kinshasa Symphony - ein ebenso kluger wie ästhetisch und thematisch sensibler Film - zeigt, wie man den Zuschauer in höchst unterhaltsamer Art auf eine Reise mitnehmen kann, auf der immer wieder lernen muss, dass sein Wissen über Afrika (und die Musik) nicht sicher ist, dass er sein Wissen neu ordnen muss. Es mag die ungebrochene Sympathie für die Protagonisten sein, die für den Film einnimmt. Vor allem ist es der Zauber, der von der Musik selbst ausgeht, der dazu einlädt, sich tiefer einzulassen, zu ergründen, was diejenigen bewegt, die sich auf ein so aberwitziges Projekt wie das Orchestre Symphonique Kimbanguiste einzulassen. All dem wohnt ein zutiefst spirituelles und zugleich politisches Moment inne. „Singen ist zweifach Beten!“, heißt es einmal - der Dirigent des OSK, ein stellungsloser Pilot, der seinerzeit das OSK gegründet hatte, ist der Enkel von Simon Kimbangu, dessen Anhänger 1921 die pazifistische Kimbanguistenkirche gründeten und der die meisten Musiker des Orchesters angehören. Filmographische Angaben:Kinshasa Symphony, BRD 2009, 95min, Dolby Digital, Farbe.

Online-Quellen:Homepage des Films: http://www.kinshasa-symphony.com/. Interview mit Claus Wischmann: http://www.wdr.de/themen/kultur/film/berlinale_2010/interview_kinshasa-symphony.jhtml?rubrikenstyle=kultur. Zum Kimbanguismus:Der Scharzafrikaner Simon Kimbangu, der nach einer visionären Begegnung mit Christus als Prophet und Wunderheiler angesehen wurde und schnell eine Schar von Anhängern um sich versammelt hatte, wurde mit schweren Repressionen der belgischen Kolonialverwaltung belegt. 1921 wurde er - obwohl Pazifist und Prediger des Friedens, zunächst zum Tode verurteilt; kurz darauf begnadigt, blieb er bis zu seinem Tode 1951 im Gefängnis. Die Kimbanguistenkirche (Eigenbenennung: Église de Jesus Christ sur Terre par le Prophète Simon Kimbangu) zählt heute ca. 10 Millionen fast ausschließlich schwarzafrikanische Mitglieder; seit 1969 gehört sie dem Ökumenischen Rat der Kirchen an. Sie vertritt bis heute einen radikalen Pazifismus. Die wöchentliche Gemeindeversammlung, die immer mit einer musikalischen Prozession eingeleitet wird, ist das Zentrum der Gemeindearbeit. Vgl. dazu Martin, Marie-Louise: Kimbangu - an African prophet and his church (Oxford: Blackwell 1975), Diangienda Kuntima, Joseph: Histoire du kimbanguisme (Kinshasa: Éd. Kimbanguistes 1984) sowie Ustorf, Werner: Afrikanische Initiative - das aktive Leiden des Propheten Simon Kimbangu (Frankfurt [...]: Lang 1975). |

||||||||||||||||||||||||

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/64/hjw11.htm

|

rste Irritation: Nein, das fügt sich nicht! Es ist der Anfang von Kinshasa Symphony (Deutschland 2009, Claus Wischmann, Martin Baer), der Bilder von Dingen zusammenbringt, deren Zusammenhang sich nicht aufdrängen will. Wir sehen eine Schiefertafel mit Noten darauf; ein Aufschwenk zeigt einen Mann, der auf einem Masten etwas montiert; dazu hören wir ein selbstvergessen vor sich hingesungenes Lied; erst in einer nahen Aufnahme des Mannes sehen wir: Er ist es selbst, der singt, es ist keine Filmmusik! Das nächste Bild - eine Reihe afrikanischer Männer, die ein Auto schieben; in das Straßengeräusch eingemischt sind Melodiefetzen des Gefangenenchors aus Giuseppe Verdis Nabucco, man kann sie zunächst nicht verorten; ein Schwenk aus Kranhöhe erfaßt einen Chor in einem Hinterhof, das Lied probend. Umschnitt in das Innere des Hofes: Wie ein einem Schattenspiel sehen wir zum Klang des Chors durch die grünen gewellten Plastik-Platten, die den Hof gegen die Straße absperren, die Silhouetten der Passanten, die auf der Straßenseite vorbeilaufen. Kinshasa Symphony wird den Zuschauer in einer langen Kette von Irritationen und Überraschungen mitnehmen auf eine Reise, die die inneren Vernetzungen unseres Wissens über Afrika und über Musik auf die Probe stellt, die sie erweitert und die manche Frage eröffnet.

rste Irritation: Nein, das fügt sich nicht! Es ist der Anfang von Kinshasa Symphony (Deutschland 2009, Claus Wischmann, Martin Baer), der Bilder von Dingen zusammenbringt, deren Zusammenhang sich nicht aufdrängen will. Wir sehen eine Schiefertafel mit Noten darauf; ein Aufschwenk zeigt einen Mann, der auf einem Masten etwas montiert; dazu hören wir ein selbstvergessen vor sich hingesungenes Lied; erst in einer nahen Aufnahme des Mannes sehen wir: Er ist es selbst, der singt, es ist keine Filmmusik! Das nächste Bild - eine Reihe afrikanischer Männer, die ein Auto schieben; in das Straßengeräusch eingemischt sind Melodiefetzen des Gefangenenchors aus Giuseppe Verdis Nabucco, man kann sie zunächst nicht verorten; ein Schwenk aus Kranhöhe erfaßt einen Chor in einem Hinterhof, das Lied probend. Umschnitt in das Innere des Hofes: Wie ein einem Schattenspiel sehen wir zum Klang des Chors durch die grünen gewellten Plastik-Platten, die den Hof gegen die Straße absperren, die Silhouetten der Passanten, die auf der Straßenseite vorbeilaufen. Kinshasa Symphony wird den Zuschauer in einer langen Kette von Irritationen und Überraschungen mitnehmen auf eine Reise, die die inneren Vernetzungen unseres Wissens über Afrika und über Musik auf die Probe stellt, die sie erweitert und die manche Frage eröffnet.

Viele der Details, die der Film auch berichtet, machen staunen. Wenn etwa davon die Rede ist, dass der Orchesterleiter die Instrumente selbst baut, auf denen seine Musiker später spielen, oder wenn eine Trompete zersägt werden muß, um eine Piccolo-Trompete zusammenzubasteln, dann ist man ob der Tonqualität, die mit diesen Instrumenten entstehen kann, schlicht überrascht. Violinsaiten müssen unter Umständen durch Bautenzüge von Lkws oder durch Angelschnüre ersetzt werden. Als eine Glocke in D nicht zur Verfügung stand, fand man die Felge eines Kleinbusses, die genau in der richtigen Tonlage zum Klingen gebracht werden konnte. Und als am Anfang zu wenige Instrumente zur Verfügung standen, wurde im Schichtbetrieb geprobt (fünf Violinen, zwölf Violinisten). Noch heute muß der Bratschist, der eigentlich Friseur ist, sich vor allem aber auf Elektrizität versteht, das Instrument beiseite legen, wenn der Strom ausfällt, und erst einmal die Leitungen reparieren. Das OSK wäre nicht möglich ohne diese umfassende Fähigkeit der Improvisation. Staunen mag man auch darüber, dass der ungemeine Reichtum der Ausstattung und die Abgeschirmtheit der großen Sinfonieorchester, wie sie in den Metropolen der Ersten Welt arbeiten, sich so gar nicht vergleichen lässt mit dem, was die Musiker aus dem Kongo vorführen. Einmal hört eine der Frauen ein Beethoven-Stück von der CD; es ist klar, dass der Klang des OSK mit der Perfektion etwa der Berliner Sinfoniker nicht mithalten kann; aber dass das, was wir am Ende hören, „Seele“ besitzt und mit subjektiven Bedeutungen besetzt ist, stellt die Relationen wieder her - im Musikalischen geht es nicht nur um technische Perfektion, sondern auch darum, die performance in den sozialen und sogar individuellen Kontext einzurücken, aus dem heraus sie entstand.

Viele der Details, die der Film auch berichtet, machen staunen. Wenn etwa davon die Rede ist, dass der Orchesterleiter die Instrumente selbst baut, auf denen seine Musiker später spielen, oder wenn eine Trompete zersägt werden muß, um eine Piccolo-Trompete zusammenzubasteln, dann ist man ob der Tonqualität, die mit diesen Instrumenten entstehen kann, schlicht überrascht. Violinsaiten müssen unter Umständen durch Bautenzüge von Lkws oder durch Angelschnüre ersetzt werden. Als eine Glocke in D nicht zur Verfügung stand, fand man die Felge eines Kleinbusses, die genau in der richtigen Tonlage zum Klingen gebracht werden konnte. Und als am Anfang zu wenige Instrumente zur Verfügung standen, wurde im Schichtbetrieb geprobt (fünf Violinen, zwölf Violinisten). Noch heute muß der Bratschist, der eigentlich Friseur ist, sich vor allem aber auf Elektrizität versteht, das Instrument beiseite legen, wenn der Strom ausfällt, und erst einmal die Leitungen reparieren. Das OSK wäre nicht möglich ohne diese umfassende Fähigkeit der Improvisation. Staunen mag man auch darüber, dass der ungemeine Reichtum der Ausstattung und die Abgeschirmtheit der großen Sinfonieorchester, wie sie in den Metropolen der Ersten Welt arbeiten, sich so gar nicht vergleichen lässt mit dem, was die Musiker aus dem Kongo vorführen. Einmal hört eine der Frauen ein Beethoven-Stück von der CD; es ist klar, dass der Klang des OSK mit der Perfektion etwa der Berliner Sinfoniker nicht mithalten kann; aber dass das, was wir am Ende hören, „Seele“ besitzt und mit subjektiven Bedeutungen besetzt ist, stellt die Relationen wieder her - im Musikalischen geht es nicht nur um technische Perfektion, sondern auch darum, die performance in den sozialen und sogar individuellen Kontext einzurücken, aus dem heraus sie entstand.