Die Zukunft von Kunst und Kirche

|

„Am Anfang war das Auge“Probleme theologischen Umgangs mit Kunst I: Form / InhaltAndreas Mertin Problemexplikation

Der Streit zwischen denen, die sich in der Erschließung von Kunst vorrangig der Form widmen und denen, die insbesondere die Bedeutung eines Bildes anhand seiner Bilddetails entschlüsseln wollen, hat in der kunstgeschichtlichen Disziplin eine lange Tradition. Während die einen zu Recht darauf bestehen, dass Kunst ja nicht bloß die Übersetzung von Texten in Bilder sein könne, sondern man auch und gerade nach dem ästhetischen Überschuss über das Wort hinaus, also nach dem Kunsthaften der Kunst fragen müsse,[2] verweisen andere darauf, dass die Mehrzahl zumindest der gegenständlichen Bilder sich eben doch an Texten und motivischen Vorgaben orientiert, die es im Werk zu entdecken gilt und die gegebenenfalls entschlüsselt werden müssen. Allenfalls könne die formale Erschließung die Vorstufe zu den eigentlichen ikonographischen und ikonologischen Fragen sein. Aber auch die ikonologische Schule hält natürlich an der präzisen phänomenologischen Erfassung der Werke fest. Zwischen 1932 und 1955 hat Erwin Panofsky[3] in verschiedenen Texten und mit leichten Akzentverschiebungen[4] drei Sinnschichten in der Annäherung an Kunstwerke unterschieden.[5] In einem Schaubild skizziert er diese so:

Die erste Sinnebene (der vorikonographischen Beschreibung) beschäftigt sich mit den auf dem Bild vorhandenen Formen, die Bedeutungsträger sein können. Auf einem gegenständlichen Kunstwerk kann dies ein Mensch, ein Kreuz, ein Lamm, eine Vase oder ein Kleidungsstück sein, aber auch Beziehungen der Gegenstände untereinander, also Gesten und Konstellationen (Mensch am Kreuz, Lamm mit Kreuz etc.). Aber auch Atmosphären oder Stimmungen gehören dazu. Um sie zu erkennen, bedarf es praktischer Lebenserfahrung, das heißt eine gewisse Vertrautheit mit Gegenständen und Ereignissen. Aber auch Quellenforschung gehört schon dazu, wenn man zwar einen Gegenstand sieht, dessen Funktion nicht kennt (z.B. ein Bischofsstab). Für die weiteren Sinnebenen und Studien ist eine abschließende Auflistung aller vor-ikonographischen Elemente wichtig. Es geht in diesem Schritt um die „natürliche“ bzw. alltagsweltliche Bedeutung der Dinge. Das ist freilich nicht so einfach wie es klingt. Solange in der Kunst Perspektive noch keine alltagsweltliche Rolle spielt, sind freischwebende Gegenstände anders wahrgenommen worden als im Zeitalter der dezidierten Perspektivkonstruktion. Daher bedarf es nach Panofsky einer „Einsicht in die Art und Weise, wie unter wechselnden historischen Bedingungen Gegenstände und Ereignisse durch Formen ausgedrückt wurden“. Auf der zweiten Sinnebene (der ikonographischen Analyse) werden die bisher beschriebenen Motive als gesonderte Bedeutungsträger identifiziert, die über die alltagsweltliche Erfahrung hinaus etwas Drittes repräsentieren. Ein Lamm mit einem Kreuz, aus dessen Brust Blut strömt, wird so als „Lamm Gottes“ kenntlich. Um das „erkennen“ zu können, bedarf es mehr als nur alltagsweltliche Erfahrung, es bedarf eines Hintergrundwissens um mögliche Bezugstexte und um die Konventionen, wie komplexe Zusammenhäng in bestimmten Formen aufgerufen werden. Ein Mensch am Kreuz ist nicht notwendig Jesus Christus (es könnte auch Spartakus oder einer der vielen Heiligen aus der Frühzeit der Kirche sein), es bedarf daher weiterer Indizien, um hier eine Zuschreibung vornehmen zu können (Dornenkrone, Seitenwunde etc.). Eine Frau mit Vase unter der Kreuzigung wird so als Maria Magdalena deutbar. In dem Maße, in dem die Kunst nicht mehr am Gegenständlichen orientiert ist, verliert diese Sinnebene an Gewicht. Grundsätzlich bedarf es nach Panofsky einer „Einsicht in die Art und Weise, wie unter wechselnden historischen Bedingungen bestimmte Themen oder Vorstellungen durch Gegenstände und Ereignisse ausgedrückt wurden“. Die dritte Sinnebene (der ikonologischen Interpretation) wechselt auf eine übergeordnete Perspektive, die aus dem Kunstwerk allein nicht erhoben werden kann – aber auch nicht ohne die beiden vorherigen Sinnerschließungen einfach zu postulieren ist. Es geht um epochale Tendenzen, seien es politische, soziologische, religiöse oder gesellschaftliche. Es geht aber auch um den das einzelne Werk übergreifenden Blick: „Wie hat ein Künstler ein Motiv über verschiedene Werke bzw. im Verlauf seiner Vita entwickelt?“ – „Warum taucht ein Motiv gerade in einer bestimmten Epoche auf bzw. häufiger auf?“ Auch dabei bedarf es nach Panofsky einer „Einsicht in die Art und Weise, wie unter wechselnden historischen Bedingungen wesentliche Tendenzen des menschlichen Geistes durch bestimmte Themen und Vorstellungen ausgedrückt wurden“. Otto Pächt hat in seiner „Kritik der Ikonologie“[6] pointiert die Orientierung dieser Sinnschichten an außerbildlichen Gegebenheiten kritisiert. Ironisch schreibt er, die Ikonologie tue so, als wäre

Nun könnte man entgegen, es gehe darum, Sinnschichten, die den Auftraggebern, Künstlern und Betrachter:innen zur Zeit der Entstehung des Werkes noch evident gewesen sind, dann aber ihre Evidenz verloren haben, für spätere Generationen wieder freizulegen. Insofern das ursprünglich Verständliche unverständlich geworden ist, muss es nun erläutert werden. Traditionsabbruch des NarrativenTatsächlich bedarf es zu einem angemessenen Verstehen von Kunstwerken der Erschließung aller Sinnschichten. Dafür, und das ist das Zweite, das bedacht werden muss, sind die Voraussetzungen aber längst nicht mehr so einfach gegeben. So beobachten wir in kunsthistorischen Museen, dass sie angesichts des narrativen Traditionsabbruchs in unserer Gesellschaft dazu übergehen, zur Erläuterung von Kunstwerken nur noch die dargestellten Inhalte zu erzählen, und das sind hier eben oft biblische Geschichten, weil diese beim Publikum nicht mehr vorausgesetzt werden können. Statt also darauf hinzuweisen, wie der jeweilige Künstler ein Thema bearbeitet, wird vor allem erläutert, was eigentlich das Sujet des Bildes ist. Diese Entwicklung hatte Panofsky schon 1932 befürchtet, aber es ist schneller gekommen, als er dachte:

Das bedeutet aber auch, dass angesichts der knappen Ressource Aufmerksamkeit die Zeit für die vor-ikonographische Wahrnehmung und die ikonologische Interpretation kaum noch zur Verfügung steht. Das hat natürlich nach und nach Rückwirkungen auf die Wahrnehmung zumindest von gegenständlichen Kunstwerken, die nun primär oder sogar ausschließlich als Abbildungen bzw. Darstellungen vorgängiger Texte studiert werden. Das Bild als ProjektionsflächeNun ist die angemessene Annäherung an Kunstwerke das eine, etwas ganz anderes ist es, Werke der Kunstgeschichte bloß als Veranschaulichungen zeitgenössischer Überlegungen zu nutzen, sie quasi zu allegorisieren. So gibt es eine Vielzahl von Theolog:innen, die Bilder als Projektionsfläche nutzen, um das von ihnen selbst Vertretene in historischen Werken gespiegelt zu sehen. Sie fragen nicht, welche Bedeutung wollte der Künstler bzw. die Künstlerin historisch mit dem Bild und mit seinen Motiven generieren, sondern sie suchen Bilder, die scheinbar zu ihren eigenen Aussagen passen, um diese dann als Illustration ihrer Überzeugungen zu nutzen.

Das wirft die Frage nach der Legitimität einer intentio lectoris auf, die sich offenbar ganz bewusst nicht mehr am Werk und am Urheber orientiert, also den ursprünglich ausgelegten Sinnspuren folgt, sondern Drittes in das Kunstwerk einträgt, es also in einem gewissen Sinn nur ‚nutzt‘. Hier muss daher nach den „Grenzen der Interpretation“[13] gefragt werden.

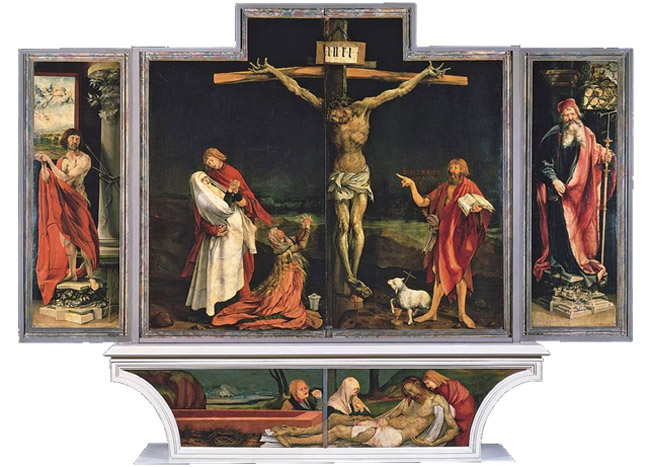

Ich finde diese Differenzierung hilfreich, zeigt es sich doch, dass viele theologische Rekurse auf Kunstwerke keinesfalls Interpretationen derselben sind, sondern Benutzungen. Aber auch diese sollten, darauf legt Eco Wert, in einem nachvollziehbaren Bezug zur benutzten Vorlage stehen. Drei BeispieleIm Folgenden möchte ich anhand von drei kunstgeschichtlichen Beispielen der Benutzung bzw. Interpretation von Kunst in verschiedenen theologischen Äußerungen bzw. Texten nachgehen: I) Teile des Isenheimer Altars von Mathis Grünewald, II) der Mensch am Meer von Caspar David Friedrich und III) die „Mystische Geburt“ von Sandro Botticelli. I – Der Schleier der Erkenntnis. Oder: Was zeigt uns der Blick auf den Isenheimer Altar?

Der Isenheimer Altar ist ein klassisches Beispiel für eine Vielzahl theologischer Rekurse auf Kunstwerke, die sich nicht mit der spezifischen theo-ästhetischen Konzeptionen des jeweiligen Werks beschäftigen. Dabei wird in aller Regel ein Detail der künstlerischen Darstellung als Widerspiegelung der Ansichten von Jahrhunderte später lebenden Theolog:innen interpretiert. Man könnte das wohlwollend als überschießenden Bedeutungsgehalt interpretieren, aber in aller Regel handelt es sich um eine unterkomplexe Reduktion eines Werkes auf einen marginalen Nebenaspekt der künstlerischen Darstellung in ihrer historischen Zeit.

Benannt werden so in der Ankündigung zwei kunstgeschichtlich bedeutsame Bilder – da merkt man als kunstgeschichtlich interessierter Leser natürlich auf. Beide sind binnenkirchlich gerne beerbte und vielfach gedeutete Bilder. Nun führt der Teaser insofern in die Irre, als dass es im Gespräch eigentlich gar nicht um die Kunstwerke geht, sie werden nur beiläufig als Illustrationen bzw. zur Veranschaulichung in Gebrauch genommen. So lautet die Aussage zum Isenheimer Altar, genauer zu einem Detail der Mitteltafel der ersten Schauseite des Isenheimer Altars:

Eine nähere kunstwissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Bilddetail zeigt, dass Grünewald die Darstellung der in Ordenskleidung gehüllten Maria mehrfach bewusst veränderte. In früheren Versionen blickte sie direkt auf ihren gekreuzigten Sohn, nun aber wird sie den Betrachterinnen als Ohnmächtige präsentiert. Und auch der Jünger Johannes fokussiert sich in seinem Mitleid auf die ohnmächtige Maria, nicht auf das Geschehen der Kreuzigung. Die Bedeutung der beiden im Rahmen der gesamten Mitteltafel scheint mir daher eine ganz andere. Dazu gleich noch mehr. Menschen unter dem Kreuz

Dort ist Christus am Kreuz tatsächlich (nur noch) Meditationsanlass für die beiden unter dem Kreuz Stehenden, deren Reaktionen dramatisch zugespitzt dargestellt sind. Die Darstellung ist außergewöhnlich, vielleicht, weil sie ursprünglich für ein Kartäuserkloster geschaffen wurde, in dem Tag und Nacht das Leiden Christi meditiert wurde.

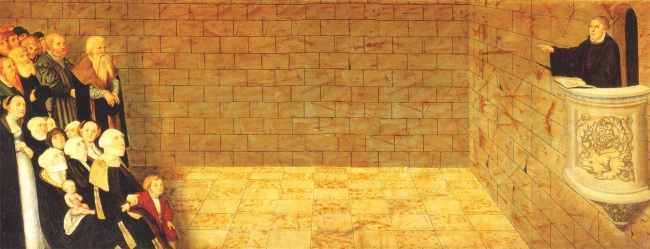

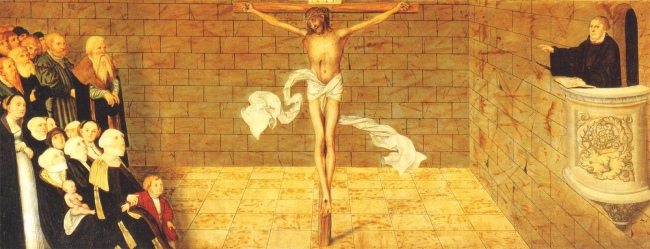

Nun ‚funktionieren‘ die beiden Kunstwerke von Rogier van der Weyden im Wesentlichen im Blick auf die Angehörigen des Kartäuser-Ordens, deren Kleidung Maria und Johannes tragen. Sie sind deshalb noch nicht in einem aktuellen Sinn verallgemeinerungsfähig. Sie sind zwar außerordentlich beeindruckend, setzen aber ganz andere Subjekte in der Rezeption voraus. Für die heutige Zeit müsste man nach anderen Bildern fragen. Aus den Tausenden von Bildern, die es im Verlauf der Kunstgeschichte zur Kreuzigung Christi und zur Haltung der Predigthörer:innen gibt, hätte man auf ganz andere Darstellungen zurückgreifen können. Man hätte spontan etwa an die Predella des Reformationsaltars in St. Marien in Wittenberg denken können, die ja Predigt, Prediger, Predigtgegenstand und Predigtgemeinde unmittelbar zum Bildgegenstand hat. Hier in einer mit Photoshop bearbeiteten Version:

Hier ist das Bildthema tatsächlich: wie gelingt es, Gott auf die Spur zu kommen? Und in einem fast postmodern zu nennenden Sinn spielt Cranach mit den Betrachter:innen vor dem Bild, denn Gott (der gekreuzigte Gott) ist natürlich zunächst einmal gar nicht da. Der predigende Luther verweist ja nicht auf ein Kruzifix im Raum, sondern erzeugt durch die Wucht seiner Predigt eine Imagination des gekreuzigten Gottes. Und das Gleiche gilt für die Predigthörer:innen: auch sie blicken zunächst ins Leere, bevor vor ihrem inneren Auge das Kreuz Christ bewegt plastisch wird (-> großes Bild). Lukas Cranach erweist sich hier als guter Illustrator von Luthers Überlegungen.

I – Fortsetzung: Isenheimer AltarNun wird im Gespräch über den Isenheimer Altar ja nicht gesagt, dass dieser ein Idealbild zur Veranschaulichung von Predigttheorien das 20. und 21. Jahrhunderts sei. Vielmehr wird festgestellt, dass es ein ideales Bild für Predigten ist, m.a.W. dass es sich gut eignet, um darüber zu predigen. Und tatsächlich zeigt eine schnelle Recherche, dass sich viele Predigerinnen und Prediger mit diesem Kunstwerk beschäftigt haben. Homiletisch stellt sich dann aber die Frage, die ich in einer früheren Ausgabe des Magazins ausführlicher erörtert habe[19], ob die Rezeption der Prediger:innen gegenüber dem jeweiligen Bild, über das gepredigt wird, auch sachadäquat ist. Nutzen sie also z.B. den Isenheimer Altar bloß zur Veranschaulichung ihrer eigenen Predigteinfälle oder „lesen“ sie in ihm wie in einem unbekannten Werk und kommen so zu Erkenntnissen, die sie ohne das Kunstwerk nicht hätten gewinnen können (im Sinne einer Art natürlicher Theologie)? Oder bringen sie etwas zur Geltung, was jenseits der visuellen Verdoppelung des Textes und damit der bloßen Illustration liegt, folgen sie also der Eigensprachlichkeit der Kunst? Mit anderen Worten: bringen sie in der Predigt ästhetische Erfahrung zustande? Ich bin in dieser Frage außerordentlich skeptisch, was nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass sich ästhetische Erfahrung nur in unmittelbarer Objektbegegnung realisieren lässt (oder doch wenigstens in der Begegnung mit perfekten Kopien).[20]

Christof Diedrichs ist in seiner sehr lesenswerten Studie „Woran stirbt Christus?“[21] der Kreuzigungstafel des Isenheimer Altars detailliert nachgegangen. Er zeigt, mit welchen dramaturgischen Mitteln der Künstler arbeitet, um die Adressat:innen anzusprechen:

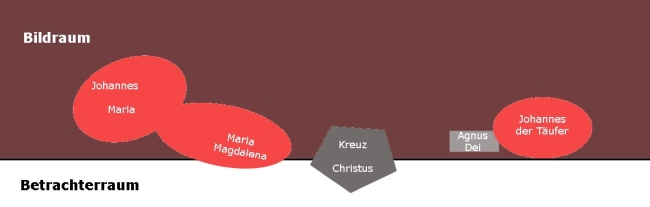

Der Corpus Christi befindet sich (virtuell) im Raum der Betrachter:innen, Maria Magdalena lehnt sich in diesen Raum hinein. Johannes und Maria stehen etwas hinter dem Kreuz, Johannes der Täufer und das Agnus Dei direkt am Rand des Bildraumes. Es ist daher das Besondere der Mitteltafel des Isenheimer Altars von Mathis Grünewald, dass Christus den Erkrankten vor dem Bild in ihren Lebensraum entgegenkommt, sie sich in ihm erkennen können und Christus zugleich die Betrachter:innen vor dem Bild repräsentiert: Ich bin wie Du ... an Ergotismus erkrankt.

Wenn man sich diese beeindruckende Indizienreihe zur konkreten Kontextualität der Christusdarstellung vergegenwärtigt, wird es schwer, Äußerungen über die Botschaft des Isenheimer Altars für elementar zu halten, die nur auf mehr oder weniger willkürliche Benutzungen einzelner Details des Bildes basieren. Sie verfehlen den Sinngehalt des Isenheimer Altars, der uns heute nur noch ikonologisch zugänglich ist, in der Rekonstruktion seiner ursprünglichen Botschaft an seinem ursprünglichen Ort, zu der eben dann auch ein Wissen um die Erscheinungsform der Mutterkornvergiftung, der Aufgaben des Antoniter-Ordens und der visuell-therapeutischen Arbeit der Behandelnden gehört. Alles andere ist Applikation. Und in diesem Sinne bekommt dann auch der Johannes eine ganz andere Funktion als jene, die Karl Barth oder auch protestantische Prediger:innen ihm zugewiesen haben. Er repräsentiert auf dem Bild eben nicht den protestantischen Prediger in spe (kann aber natürlich postpictum so beerbt werden), sondern verweist die Kranken vor dem Bild unmittelbar an den ihnen Nächststehenden, an Christus. Und Maria und Johannes sind in diesem Setting oder sagen wir besser Drama dann eher die Repräsentanten der Nonnen und Priester im Kloster, die salbende Maria Magdalena aber ein Hinweis auf die Pflege, die die Kranken erfahren, falls die Heilung durch die Betrachtung des Werkes nicht unmittelbar gelingt. Davon kann man erzählen und darüber kann man predigen. Natürlich können wir den Isenheimer Altar von einem ursprünglich als wirkmächtig gedachten Artefakt zurückstufen zu einem illustrativen Bild, so wie das seit Jahrhunderten immer wieder geschieht. Aber man kann dann nicht mehr behaupten, den Isenheimer Altar oder seine Botschaft zu interpretieren.

In diesem Sinne ist der Isenheimer Altar eine präzise visuelle Antwort und zugleich eine visuelle Umformung einer theologischen Zentralaussage im Blick auf die Fragen und Nöte der an Ergotismus Leidenden vor dem Bild. Der anvisierte ProzessDoch worum geht es im oben benannten Text in der Sache? Eben eigentlich nicht um den Isenheimer Altar und seine Botschaft, sondern um einen Prozess, den der Kunsthistorikers Wolfgang Kemp im Blick auf die Kunst des 19. Jahrhunderts einmal so charakterisiert hat: es entwickele sich «eine religiöse Ikonographie der Erfahrungstatsachen … im Gegensatz zur bekannten Ikonographie der Wissens- und Glaubenstatsachen».[25] Es geht also um die Entwicklung vom Hören auf das Wort Gottes zum Hören auf die innere Stimme. Dazu müsste man aber auf ganz andere Bilder zurückgreifen, im wesentlichen solche des 19. Jahrhunderts, wie zum Beispiel auf das Bild Consummatum est von Jean-Léon Gérôme von 1867, heute im Musée d’Orsay.

Und auch auf diesem Bild wird dieser Prozess nicht dargestellt (er wird nicht visualisiert), sondern ist im Wesentlichen prozessual erfahrbar. Das ist das Interessante dieses Kunstwerks (-> großes Bild). „Es ist vollbracht“, die Kreuzigung ist geschehen, die Soldaten sind abgezogen, nur zwei Bewaffnete blicken aus der Ferne zurück auf das Geschehen. All das ist bloß das Sujet des Bildes. Alles andere muss erfahren werden, indem man der Bildkonstruktion nachspürt. „Der Betrachter ist im Bild“[26] – diese rezeptionsästhetische These lässt dann aber fragen: Wo steht er? Er hat nun gerade keine Repräsentanten im Bild (auch nicht die beiden zurückblickenden Figuren auf der linken Seite), sein Repräsentant ist unter Umständen das Bild selbst. Aber eigentlich, wenn man der Bildlogik folgt, repräsentiert der Betrachter vor dem Bild sich selbst. Und diese prozessuale Erfahrung könnte man dann tatsächlich mit der seelsorgerlichen und homiletischen Situation der Gegenwart in Verbindung bringen. II – Die Reduktion auf den Titel. Oder: Der Mensch / Mönch am Meer

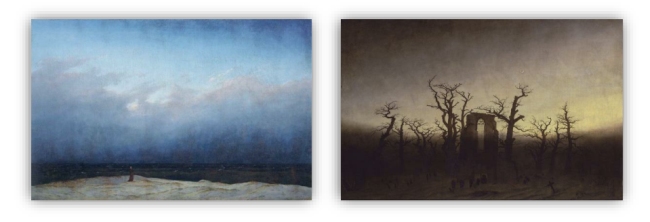

Der permanente Bezug im Protestantismus auf Caspar David Friedrichs Bild aus dem Jahr 1810, meist vorgestellt unter dem irreführenden, weil erkenntnisleitenden Titel „Der Mönch am Meer“[27], kann einem schon gehörig auf die Nerven gehen. Weniger, weil das ausgewählte Bild für seine Zeit nicht herausragend wäre, eher, weil das Bild auf eine „Darstellung“ von etwas verkürzt wird und die prozessuale Bild-Erfahrung, von der ja insbesondere Kleists berühmter Kommentar zum Bild in den Berliner Abendblättern zeugt, unterschlagen wird. Im Prinzip wird Friedrichs Werk zum Anschauungsbild für die Religionstheorie Schleiermachers herabgewürdigt. Das haben beide nicht verdient. Die erste Entscheidung, die heutige Betrachter:innen treffen müssen, ist die, ob sie dieses Kunstwerk von Caspar David Friedrich als schon modernes oder als noch traditionelles Werk auffassen wollen oder ob es sich als Übergang zwischen der traditionellen und der modernen Kunst darstellt.[28] Je nachdem wie man sich entscheidet, hat das Folgen für die jeweilige in Frage kommende Herangehensweise. In aller Regel wird dieses Werk als „Inbegriff eines modernen Bildes“[29] verstanden, dann aber auch wieder (mit einer gewissen Widersprüchlichkeit) als „Altarbild des modernen Menschen“.[30] Wenn es ein traditionelles gegenständliches Bild ist, dann wären die Sinnschichten zu untersuchen, wäre es ein radikal modernes Werk, müssten die formalen Aspekte und der subjektive Anteil eine wesentlich größere Rolle spielen. Schauen wir zunächst, wie das Kunstwerk im Gespräch über die Gottesrede in der Gegenwart in Gebrauch genommen wird. Dort heißt es:

Insofern wäre ein Titel wie „Mensch am Meer“ schon zutreffender. Was der Mann konkret am Strand macht, wird auf dem Werk kaum deutlich, es ist allenfalls deutungsoffen. Dass er wirklich in die Unendlichkeit schaut oder gar die Gottesfrage stellt, ist schwer zu belegen, es ist eine Applikation, die sich nicht zwingend dem Bild entnehmen lässt. Könnte sein, muss aber nicht. Nun liegt uns ja zu diesem Kunstwerk die bereits erwähnte beschreibende Notiz seitens seines Urhebers vor. Caspar David Friedrich schreibt in einem Brief:

Das ist noch allgemein gehalten, setzt aber voraus, der abgebildete Mensch könne fiktional die Grenze zwischen Strand und ungestümen Meer überschreiten. Das widerspräche aber explizit der Idee, der Mann sinne über das Unendliche bloß nach. Oder man müsste seinen Überschreitungswunsch als Metapher für die Sinnsuche begreifen. Nun war ja Schleiermachers Rede vom „Sinn und Geschmack fürs Unendliche“ eine ganz andere, wollte sie doch das Unendliche in der Kunst als solcher und nicht in einer Darstellung einer Unendlichkeitserfahrung finden: man müsse sich eben „in Richtung auf das in sich Vollendete, auf die Kunst und ihre Werke“ begeben sagt Schleiermacher.[33] Wer dann die Figur im „Mensch am Meer“ zum Exempel für die menschliche Anschauung des Unendlichen macht, degradiert Caspar David Friedrich zum Illustrator einer These von Schleiermacher, es macht somit sein Werk schwächer. Wir werden gleich noch bei der Auslegung des Bildes durch Heinrich von Kleist sehen, dass es auch anders geht. Zunächst geht es aber weiter mit Friedrichs Notizen über sein Bild. Er schwenkt nun um auf eine (religiöse) Sinnebene, die er als erster Betrachter dem Bild entnimmt:

Letzteres scheint mir eher eine elementare „Krise der Weisheit“ auszudrücken, wie wir sie biblisch im ersten Kapitel des Buches Prediger finden:

Interessant ist, dass Friedrich sich in seinen Notizen gegen eine Abbild-Theorie ausspricht, denn das Entscheidende kann nur im Glauben gesehen und erkannt werden. Das Bild kann uns dagegen als solches eine ästhetische Erfahrung vermitteln und ist dementsprechend strukturiert.

„Der Mensch am Meer“ bildet wohl nicht die Gefühlswelt der Betrachter:innen ab, es setzt sie vielmehr in ein Reflexionsverhältnis zum Bild. Wie das geht, können wir an einem berühmten Beispiel zeitgenössischer Rezeption ablesen, Kleists berühmter Überarbeitung einer ursprünglich von Clemens Brentano angefertigten Besprechung am 13.10.1810 in den Berliner Abendblättern:

Ich finde diese Annäherung an das Bild für seine Zeit vorbildlich. Sie setzt ein mit der Überlegung, was die lebensweltliche Voraussetzung einer Situation wie der auf dem Bild sein muss, also die erste Sinnschicht nach Erwin Panofsky. Diese beschreibt der Text präzise, räumt aber auch ein: „Dazu gehört ein Anspruch, den das Herz macht, und ein Abbruch, … den einem die Natur tut.“ Diesen Anspruch, den das Herz gegenüber der Naturerfahrung macht, erfüllt aber auch das Bild nicht, es ersetzt nicht die Naturerfahrung, sondern führt zu einer eigenständigen Kunsterfahrung: „Das, was ich in dem Bilde selbst finden sollte, fand ich erst zwischen mir und dem Bilde, nämlich einen Anspruch, den mein Herz an das Bild machte, und einen Abbruch, den mir das Bild tat“. Diese Unterscheidung ist elementar. Während die Mehrzahl der Theolog:innen hingeht, und die Antwort als dargestellte im Bild finden möchte, entdecken die Berliner Abendblätter die Antwort im Verhältnis der Betrachter:innen zum Bild. Auch hier gibt es keine abschließende Antwort, sondern nur eine prozessuale. Caspar David Friedrichs Bild ist in dieser Hinsicht ein wichtiger Entwicklungsschritt in der Kunst. Nicht als Darstellung eines Menschen, der der Theologie Schleiermachers folgt oder symbolisiert, sondern als Verweis auf den ästhetischen Erfahrungsprozess, der uns in ein Verhältnis zu uns selbst setzt. Dem kann und sollte man theologisch nachgehen. Es gibt über Kleist Text hinaus zwei sehr unterschiedliche Reaktionen von zeitgenössischen Betrachter:innen, die das Bild im Atelier von Friedrich gesehen haben. Helene Marie von Kügelgen, die Frau eines mit Friedrich befreundeten Künstlers, schreibt ihrer Freundin Friederike Volkmann:

So sieht also ein Bildeindruck aus dem Jahr 1810 aus, der nicht kulturprotestantisch oder philosophisch vorgeprägt ist. Wenn man diesen Eindruck nicht als verfehlt ansieht, dann hat die Rezipientin nicht spontan das Gefühl, hier werde über das Unendliche verhandelt (nur der Luftraum erscheint ihr unendlich), nicht einmal das Erhabene kann sie erkennen (darauf deutet ihr Verweis auf das fehlende Gewitter), nur Einsamkeit und Schrecken beherrschen für sie das Geschehen. Der Schriftsteller Christian August Semler, der 1808 ebenfalls einen Blick auf das Werk geworfen hatte, schrieb im Februar 1809 einige Bemerkungen dazu im „Journal des Luxus und der Moden“. Sein Eindruck ist also vor der endgültigen Fertigstellung des Bildes im Jahr 1810 entstanden und er hat einen etwas anderen Eindruck vom Bild als Helene Marie von Kügelgen. Er schreibt:

Semler unterscheidet also zunächst zwischen der reinen Kunstbetrachtung und der Bedeutung des Bildes für den jeweiligen Betrachter. Für Ersteres hält er sich weitgehend bedeckt, setzt dann aber für das Letztere zu einer weitergehenden Deutung an:

Semlers so vorgenommene Bilddeutung ist also keine kunstwissenschaftliche oder kunsthistorische Erschließung, er ‚liest‘ bzw. interpretiert das Bild vielmehr konsequent unter einem bestimmten Paradigma, in diesem Fall im Sinne der Ästhetik Immanuel Kants.[39] Dabei fokussiert er sich wie auch die heutige zeitgenössische Rezeption auf den Alten im braunen Gewand und sinnt über dessen Gedanken nach. Dieser Alte, so mutmaßt er, müsse wohl über das Unermessliche vor seinen Augen nachdenken. „Das Unermessliche“, von dem Semler spricht, welches angeblich geradezu selbstverständlich im Zentrum des Nachdenkens der Figur auf dem Bild stehe, war damals ein modischer Begriff. Vor der Mitte des 18. Jahrhunderts war es als Substantiv[40] gar nicht in Gebrauch und nach dem Abflauen der romantischen Bewegung auch schnell wieder verdrängt. Letztlich läuft das alles aber auf eine Art Einfühlung hinaus, nur das die Einfühlung nicht in die Machart des Bildes oder die Gestimmtheit des Bildes hinausläuft, sondern auf die Spekulation über die Gedanken der dargestellten Figur (bei der nicht einmal mit Gewissheit feststeht, aus welchem Kontext sie stammt). Zum Kontext des Bildes gehört aber noch etwas anderes. Caspar David Friedrich hatte, das hebt Hilmar Frank in seiner Erschließung noch einmal besonders hervor, ursprünglich den „Mensch am Meer“ zusammen mit einem anderen Werk entworfen, der exakt gleich großen Arbeit „Abtei im Eichwald“.

Beide Werke zusammen reicht Friedrich 1810 als „Seestücke“ zur Ausstellung in Berlin ein. Wenn ich es recht sehe, dann folgen die beiden Bilder der Antithese von Zweifel und Glauben, wobei der „Mensch am Meer“ für den Zweifel und die „Abtei im Eichwald“ für den Glauben steht. Skurriler Weise hat sich vor allem die religiöse Rezeption auf den „Mensch am Meer“ fokussiert und diesen als positiv zu beerbendes Bild eines neuen innerlichen Glaubens gedeutet. Das scheint mir nicht sachangemessen zu sein, zumindest entspricht es wohl nicht der intentio auctoris.[41] Darüber wäre noch einmal extra nachzudenken. III – Beschnitten. Oder: Der um seine Botschaft gebrachte Botticelli

Ehrlich gesagt, ich hatte mich gefreut, als ich das obenstehende Bild der „Mystischen Geburt“[42] von Sandro Botticelli (1445-1510) als Weihnachtspostkarte von unserer westfälischen Präses und Ratspräsidentin der EKD, Annette Kurschus, zugeschickt bekam. Das ist ein überaus herausforderndes Bild aus bewegten Zeiten und ich finde es ziemlich mutig, es heute zu verwenden. Es stammt nicht aus jenen Tagen, in denen Botticelli noch unter der Gunst der Medici Meisterwerke wie den Frühling oder die Geburt der Venus schuf. In Florenz waren zwischenzeitlich andere Verhältnisse eingekehrt, die Medici wurden 1494 vertrieben, der asketisch orientierte Dominikanermönch Savonarola war an die Macht gekommen und beeindruckte in seiner religiösen Strenge auch die Künstler. Ob Botticelli zum engeren Kreis von Savonarola gehörte, ist umstritten, unbestreitbar ändert sich in dieser Zeit seine Kunst. Seine Bilder werden zweidimensionaler, schlichter, illustrativer, plakativer und reduzierter. Vasari schreibt in seinen Künstler-Viten:

Ob er wirklich Anhänger war, mag man bezweifeln, unbestreitbar ist die Veränderung seiner Malerei, wie sich gerade bei der „Mystischen Geburt“ zeigt. So schreibt Victoria Charles in ihrem Botticelli-Buch:

Betrachtet man „Die mystische Geburt“ genauer, dann fällt einem die griechische Inschrift auf, die Botticelli explizit über das Bildgeschehen gemalt hat. Sie lautet in deutscher Übersetzung:

Und schon kommt einem das Bild nicht mehr ganz so weihnachtlich vor, es sieht so aus, als habe Botticelli es gar nicht für Weihnachten gemalt, sondern im Blick auf die Apokalypse seiner Zeit. Dann wäre es visuelle politische Theologie.

Ungewöhnlich, aber gerade auf Ikonen vorkommend ist die gleichzeitige Anbetung des Kindes durch Hirten und Weisen (deren Auftritte ja eigentlich Wochen auseinanderliegen). Die Weisen sind ohne Geschenke dargestellt, dafür werden sie wie auch die Hirten mit Lorbeeren bekränzt, so dass man sich kurz fragt: Handelt es sich überhaupt um die Hirten und die Weisen? Auf dem Dach des Stalls finden wir die jubilierenden Engel aus dem Lukasevangelium, darüber noch einmal zwölf perspektivisch freilich kaum akzentuierte weitere Engel im Lichterkranz. Diese, so sagt die Literatur, sollen „Glaube, Liebe, Hoffnung“ repräsentieren, ebenso wie die Engel auf dem Dach des Stalls und die Engel am unteren Bildrand. Allerdings fällt die Grünfärbung der oberen Engel reichlich goldbraungrün aus, wodurch ihre Stofflichkeit hervorgehoben wird. Unterhalb des Geschehens sehen wir zunächst drei nicht näher bezeichnete Männer in rotblauer Kleidung, die von Engeln in den Farben von „Glaube, Liebe, Hoffnung“ gehalten und innig umarmt werden. Sie erklären sich weder aus den biblischen Erzählungen, noch aus der außerkanonischen Überlieferung, bedürfen also einer anderen Herleitung.

Auf den Balken über dem Bild hatte Botticelli geschrieben, es sei gemalt „gemäß dem elften Kapitel des Heiligen Johannes, im zweiten Wehe der Apokalypse, während der Befreiung des Teufels für dreieinhalb Jahre; dann wird er im zwölften Kapitel gefesselt und wir werden ihn begraben sehen wie auf diesem Bild.“ Haben wir es hier also weniger mit einem von Schrecken durchwirkten Hoffnungsbild der Geburt Jesu als vielmehr mit einem von Hoffnung durchwirkten Bild der Apokalypse einer Gesellschaft zu tun? Dazu gleich mehr.

Und genau das ist hier der Fall. Mit dem vorgenommenen Beschnitt (vor allem oben und unten) sagt das Bild etwas anderes aus als ohne. Zunächst entfällt das „Framing“, das Botticelli seinem Werk durch den Text am oberen Bildrand gibt. Nun müssen die Betrachter:innen des Bildes den apokalyptischen Kontext dem Bildgeschehen selbst entnehmen. Das könnten sie, wenn sie sorgfältig den unteren Bildrand berücksichtigen. Genau der ist aber hier abgeschnitten, steht für die Werkerfahrung und Bilderschließung nicht zur Verfügung. Durch den Beschnitt wird das Bild zwar zu einem Weihnachtsbild, aber das entspricht eben nicht mehr ganz der intentio auctoris. Wenn wir uns die von Botticelli zitierten Kapitel der Johannesoffenbarung anschauen, so erzählen auch sie von der Geburt eines Kindes. Aber für eine Darstellung von Offenbarung 12 fehlt die Mondsichel, auf der die Madonna in der traditionellen Ikonographie dieser Stelle thront. Also können wir davon ausgehen, dass bei der „Mystischen Geburt“ tatsächlich die Geburt Jesu nach dem Lukasevangelium (samt nachkanonischen Anreicherungen) im Zentrum steht.

Davon erzählt Botticellis Bild. Aus allen Spalten im Boden und im Felsen sind die Teufel gekrochen. Ihre Schlacht ist aber nach der Darstellungslogik des Bildes bereits verloren, die Teufel sind überwunden. Erkennbar sind auf dem Bild insgesamt sieben Teufel, die in die Unterwelt fliehen, einige sind dabei schon auf ihren eigenen Waffen aufgespießt.

Man hat vermutet, es könnte sich um den rehabilitierten Savonarola sowie zwei seiner Begleiter handeln, aber beweisen lässt sich das nicht.[47] Dafür spricht jedoch, dass auf den verblichenen Spruchbändern der Engel im oberen Bereich des Bildes Sentenzen aus einer Predigt von Savonarola über Offenbarung 11 und 12 standen, die inzwischen jedoch verblichen sind. In Offenbarung 12 heißt es:

Ist also die „Mystische Geburt“ eine geeignete Vorlage für eine Weihnachtspostkarte im 21. Jahrhundert? Selbstverständlich, aber es hängt davon ab, ob man der Ansicht ist, dass wir aktuell in apokalyptischen Zeiten leben, die Geburt Jesu Christi also im Angesicht der Apokalypse und damit in der Hoffnung auf das Jüngste Gericht gefeiert werden kann. Das ist die Voraussetzung, auf der Botticellis Bild basiert. Und nur in Unkenntnis dieser Fakten kann man schreiben, es sei „voller Leichtigkeit, voller Hoffnung“ wie ich es in einer Religionssendung des ORF las. Nein, das ist es nicht. Vielleicht darf man daran erinnern, was nach (!) dem 12. Kapitel der Offenbarung des Johannes alles noch kommt: das Tier mit den zehn Hörnern, der falsche Prophet, die Kennzeichnung der Menschen mit der Zahl 666. Dann folgt die Entrückung, das Jüngste Gericht, der Fall Babylons und die Bestrafung aller, die gesündigt haben. Es folgen die sieben Schalen des Zorns Gottes. Dann kommt das 1000jährige Reich und schließlich der finale Kampf. Savonarola war das bewusst, als er sein Bild malte, heutigen Rezipient:innen allzu oft nicht. Sie finden das Bild nur schön und bedenken nicht, dass es sich als visueller Auftakt(!) apokalyptischer Zeiten begreift. Wie legt nun die Präses unserer Landeskirche die Karte aus? Sie unterschlägt die apokalyptischen Motive ihrer Vorlage nicht, ganz im Gegenteil.

Man merkt, dass sich die Präses über das Bild und seine Begleitumstände informiert hat. Was mich irritiert, ist, dass sie aus der formalen Konstruktion, also aus der künstlerischen Gestaltung durch Botticelli keine Schlüsse zieht. Welche Bedeutung hat die doch gut wahrnehmbare Reduktion aufs Ornamentale, aufs Zweidimensionale, aufs Plakative für ihre Deutung? Spielt der bildimmanente Ikonoklasmus des Sandro Botticelli keine Rolle? Inwiefern gibt der von ihr benannte Iterativismus der Weihnachtsfeier (auch in diesem Jahr kommt Gott zur Welt) aus dem Bild heraus Anlass zur Hoffnung? Hoffnung, so glaube ich, kann man dem Bild gerade nicht entnehmen – weder inhaltlich noch formal. Es ist ein hermeneutischer Kurzschluss, der zustande kommt, weil das Ergebnis – ein hoffnungsfrohes Weihnachten feiern in schwierigen Zeiten – schon vorab feststand. Aber ist die visuelle Tonlage nicht eine ganz andere? Die Sinnlichkeit ist wie die Sinnenfreude geschwunden, der Bildraum ist reduziert, die Gestik wirkt formelhaft. Aber ist es denn wirklich wahr, dass dieses Kunstwerk ein Bild auch unserer Wirklichkeit ist? Zwar wurde in den letzten beiden Jahren wieder gehäuft vom Teufel bzw. vom Satan gesprochen – gelesen habe ich das aber eher auf Seiten von Querdenkern und Verschwörungsideologen. Bei den Aufgeklärten dieser Gesellschaft ist die Rede vom Teuflischen eher eine schlichte Umschreibung von „schlimm“. Dass etwa Covid 19 vom Teufel geschickt wurde, gehört nicht zum aufgeklärten Sprachgebrauch. In den wesentlichen Aspekten des Bildes von Sandro Botticelli, seiner künstlerischen Rahmung findet sich wenig von „unserer Wirklichkeit“. Weder interpretieren wir die Pandemie als teuflische Gefährdung einer göttlichen Ordnung noch sehen wir mit ihr die Endzeit angebrochen. (Diese Töne beherrschen eher die Diskussion um die Klimakrise.) Es hieße, der Rhetorik des Apokalyptikers Savonarolas auf den Leim zu gehen, wenn man heute angesichts der Pandemie so reden würde. Sandro Botticellis mystische Geburt ist – man muss es vielleicht so zugespitzt sagen – das Ergebnis einer Gehirnwäsche. Während das weltliche Tanzen und Singen, die heitere und hedonistische Lebensart den Florentinern verboten und ein Autodafé der Eitelkeiten veranstaltet wurde, wurde der himmlische Reigen den Gläubigen als musikalisches Vorbild anempfohlen:

Was der katholische Theologe und Savonarola-Apologet Joseph Schnitzer 1924 noch als Ideal preisen konnte, basierte schlicht auf dem Verbot jeglicher weltlichen Alternative. Es ist als wollte man Gott dafür loben, dass Konzertveranstaltungen verboten, Gottesdienste mit Gesang aber erlaubt seien, und die Bildende Kunst sich nicht mehr ästhetischen, sondern nun ethischen Regeln unterwirft. Nach dem 20. Jahrhundert mit all seinen schrecklichen Ereignissen ist es meines Erachtens darüber hinaus grundsätzlich problematisch, die aktuelle Krise als apokalyptisches Geschehen zu begreifen. Schon Sandro Botticelli irrte offensichtlich, als er seine Zeit apokalyptisch deutete und er irrte, als er meinte, seine Kunst den so gedeuteten Umständen opfern zu müssen, indem er seine Renaissance-Ideale aufgab. Künstlerisch ist Botticellis Bild eher ein Zeitdokument, man könnte auch sagen ein kulturgeschichtliches Menetekel, das uns daran erinnert, dass wir religiös begründeter Gesellschaftspolitik nicht mit Kunst verwechseln sollten. ConclusioDas Problem all dieser rein inhaltlich orientierten Ingebrauchnahmen der bildenden Künste ist der funktionale Charakter, der sie prägt. Sie wissen schon vorher, was sie in den Kunstwerken entdecken wollen und was die Kunstwerke erzählen sollen. Und dabei geht es ihnen eben um Inhalte und nicht um die künstlerische Form. Ich begrüße es natürlich, wenn überhaupt auf große Kunst zurückgegriffen wird, aber der Eigensprachlichkeit der Kunstwerke sollte dabei mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Problematisch wird es dort, wo Kunst ausschließlich als Projektionsfläche von eigenen Überzeugungen genutzt wird und die Eigenleistung und die kühnen visuellen Metaphern der Künstler:innen keine Rolle mehr spielen. Die Erkenntnisse, die man aus Kunstwerken zieht, sollten zudem auch von den Leser:innen nachvollziehbar sein, was voraussetzt, dass diese das Bild vollständig zu Gesicht bekommen. Macht man all dies nicht, reduziert man den Umgang mit Kunst nicht nur auf Illustration und Design, sondern macht ihn schlicht willkürlich. Anmerkungen[1] Pächt, Otto (Hg.) (1977): Methodisches zur kunsthistorischen Praxis. Ausgewählte Schriften. München. [2] Vgl. dazu Bätschmann, Oskar (1984): Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik. Die Auslegung von Bildern. Darmstadt. [3] Vgl. dazu auch Geimer, Peter (2012): Erwin Panofsky. In: Betzler, Monika; Cojocaru, Mara-Daria; Nida-Rümelin, Julian (Hg.): Ästhetik und Kunstphilosophie. In Einzeldarstellungen von der Antike bis zur Gegenwart. 2 Aufl. Stuttgart, S. 684–688. Sowie Pochat, Götz (2010): Erwin Panofsky: Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. In: Naredi-Rainer, Paul von; Eberlein, Johann Konrad; Pochat, Götz (Hg.): Hauptwerke der Kunstgeschichtsschreibung. Stuttgart, S. 328–332. [4] Vgl. dazu (1979): Panofskys Methode der Bedeutungsanalyse gegenständlicher Kunst im Aufbau und in ihren Entwicklungsstadien. In: Kaemmerling, Ekkehard (Hg.): Ikonographie und Ikonologie. Theorien, Entwicklung, Probleme. Köln, S. 496–501. [5] Panofsky, Erwin (1979): Ikonographie und Ikonologie. In: Kaemmerling, Ekkehard (Hg.): Ikonographie und Ikonologie. Theorien, Entwicklung, Probleme. Köln, S. 207–225, hier S. 223. [6] Pächt, Otto (1979): Kritik der Ikonologie. In: Kaemmerling (Hg.): Ikonographie und Ikonologie. A.a.O., S. 353–376. [7] Ebd., S. 353f. [8] Panofsky, Erwin (1979): Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst. In: Kaemmerling, Ekkehard (Hg.): Ikonographie und Ikonologie. Theorien, Entwicklung, Probleme. Köln, S. 185–206, hier S. 188. [9] Brown, Dan (2005): Sakrileg (The Da Vinci code), Bergisch Gladbach. [10] Panofsky, Erwin (1979): Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst, a.a.O., S. 187. [11] Vgl. Verf., (2017): Das Abendmahl in der Kunst. 2. Von Giotto bis Leonardo. In: tà katoptrizómena, Jg. 19, H. 109. www.theomag.de/109/am604_2.htm. [12] Vgl. dazu Mertin, Andreas; Futterlieb, Hartmut (2001): Werbung als Thema des Religionsunterrichts. Göttingen. [13] Eco, Umberto (1995): Die Grenzen der Interpretation. München. [14] Ebd., S. 54. [16] Die Formulierung „im Lichtraum dieses Christus“ finde ich missverständlich. Christus bildet auf der Mitteltafel keine eigene Lichtquelle. Die Szene ist von rechts oben durch einen schmalen Lichtstreifen beleuchtet. Die Lichtquelle befindet sich nicht im sichtbaren Bereich des Bildes, sondern im Raum der Betrachter:innen. Es ist also nicht Christus, der die Menschen um ihn herum erleuchtet. Rekonstruiert man das Bild dreidimensional, stehen zumindest Maria und Johannes deutlich hinter dem Kreuz, können also vom Corpus Christi gar nicht erleuchtet werden. [17] Das gilt vor allem deshalb, weil inzwischen nicht mehr vorausgesetzt werden kann, dass alle Leser:innen den Isenheimer Altar je gesehen haben oder wenigsten ein Abbild des gesamten Altars zur Kenntnis genommen haben. [18] Etwas Anderes ist es natürlich, wenn man nur ein Detail des Bildes besprechen will. Etwa den Gebrauch von Brillen auf mittelalterlichen Gemälden. Dann geht es aber auch nicht um ‚Kunst‘, sondern um Kulturgeschichte. [19] Mertin, Andreas (2016): Mit Kunst predigen? Der homiletische Raubzug im Land der schönen Künste. In: tà katoptrizómena, Jg. 18, H. 104. www.theomag.de/104/am569.htm [20] Vgl. dazu Eco, Umberto (1988): Del falso e dell'autentico. In: Piazzesi, Paolo (Hg.): Museo dei musei.. FLorenz, S. 13–16. Vgl. Eco, Umberto (1995): Die Grenzen der Interpretation, a.a.O., Kap. 3.4 Nachahmungen und Fälschungen. [21] Vgl. dazu Diedrichs, Christof (2017): Woran stirbt Jesus Christus? Und warum? Die Kreuzigungstafel des Isenheimer Altars von Mathis Gothart Nithart, genannt Grünewald. Norderstedt. [22] Ebd., S. 29. [23] https://de.wikipedia.org/wiki/Isenheimer_Altar#Darstellung_Jesu_Christi Die Zusammenfassung der Wikipedia basiert, wenn ich es Recht sehe, auf der Studie von Christof Diedrichs. [24] Gerdorff, Hans von (1517): Feldtbuch der Wundartzney. Straßburg, S. 150. [25] Vgl. Wolfgang Kemp (1998), Die Wahrheit der indirekten Mitteilung und Erfahrung. Zur ästhetischen Religion des 19. Jahrhunderts, in: Jörg Herrmann u.a. (Hg.), Die Gegenwart der Kunst. Ästhetische und religiöse Erfahrung heute, München, 127–143, 128. [26] Vgl. Kemp, Wolfgang (Hg.) (1985): Der Betrachter ist im Bild. Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik. Köln. [27] Irreführend ist dieser Titel, weil er nicht originär ist und die Deutung bereits in eine bestimmte Richtung lenkt. [28] Vgl. Rosenblum, Robert (1981): Die moderne Malerei und die Tradition der Romantik. Von C.D. Friedrich zu Mark Rothko. München. [29] So Busch, Werner (2003): Caspar David Friedrich. Ästhetik und Religion. München, S. 46. [30] So Roters, Eberhard (1995): Jenseits von Arkadien. Die romantische Landschaft. Köln, S. 27. [32] Wir sind in der Regel geneigt, bei der Auslegung die heutige Bedeutung des Wortes „tiefsinnig“ zugrunde zu legen. Im Deutschen Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm wird aber erkennbar, dass das Wort seinerzeit vielschichtiger war: scharfsinnig, gelehrt, trübsinnig gehören zu den Bedeutungsebenen. Unterschieden wird noch zwischen „Tiefsinn haben“ und „Tiefsinn zeigen“. www.woerterbuchnetz.de/DWB/tiefsinnig Wenn man also den Äußerungen Caspar David Friedrichs folgt, muss man auch entscheiden, welcher Wortbedeutung man folgt. [33] Schleiermacher, Friedrich (1958): Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern (1799), Hamburg, S. 92. [34] de.wikipedia.org/wiki/Der_M%C3%B6nch_am_Meer#Eigene_Deutung (Text von mir sprachlich modernisiert) [35] Kleist, Heinrich von (1973): Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft. In: Kleist, Heinrich von (Hg.): Berliner Abendblätter. Reprografischer Nachdruck. Darmstadt, 47f. [36] Frank, Hilmar (2006): Caspar David Friedrichs 'Mönch am Meer' im Kontext der Diskurse. In: Jordan, Lothar; Schultz, Hartwig (Hg.): Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft. 2. Aufl. Frankfurt (Oder): Kleist-Museum, 9-23. [37] Zit. nach Hilmar Frank, a.a.O., S. 12f. [38] Ebd. [39] Vgl. dazu Hilmar Franks gut nachvollziehbare Einschätzung der Interpretation Semlers. [40] Vgl. die Statistik beim Google Ngram-Viewer. Es findet sein Korrektiv freilich schon bei Johann Gottfried Herder: „Warum ist jene übertriebene Andacht, jenes Haschen nach dem Unendlichen, das Kalkulieren der Gottheit in unnennbaren Gefühlen ein falscher Geschmack? Weil sie eine Übervernunft sind, die weder in Sprache noch Kunst einen Ausdruck findet. Das Unermeßliche hat kein Maß, das Unendliche hat keinen Ausdruck. Je länger du also an diesen Tiefen schwindelst, desto mehr verwirret sich deine Zunge, wie sich dein Haupt verwirrte; du sagst nichts, wenn du etwas Unaussprechliches sagen wolltest … Alle wahre Gottbegeisterte schwiegen vom Unaussprechlichen und sagten, was sie in der Sprache der Menschen, zumal in den Grenzen einer Kunst, sagen konnten. Der Ausdruck, der der Religion geziemt, ist nicht Schwärmerei, sondern Einfalt und Wahrheit.“ (Briefe zur Beförderung der Humanität, Sechstes Fragment, 1793) [41] Vgl. dazu ausführlich Hilmar Frank, a.a.O. [43] Giorgio Vasari, Leben der ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und Baumeister, von Cimabue bis zum Jahr 1567. Kapitel LXXII: Das Leben des florentinischen Malers Sandro Botticello. [44] Charles, Victoria (2011): Botticelli. New York, S. 61. [45] „Also kehrten sie in einen offenen Durchgang zwischen zwei Häusern ein, der ein Dach hatte, wie es in der Historia scolastica heißt.“ [46] In der Literatur wird diese Felsenformation oft als Grotte dargestellt, aber man erkennt hinter dem Rücken der Maria am Ende des Felsens einem Wald im Hintergrund. Eigentlich sind also zwei Felsen durch das Holzdach zu einem Unterstand miteinander verbunden. [47] Für Joseph Schnitzer ist es eindeutig, dass es sich um Savonarola und zwei seiner Dominikaner handelt, die nach der Verurteilung Savonarolas verbrannt worden waren. Schnitzer, Joseph (1924): Savonarola. Ein Kulturbild aus der Zeit der Renaissance. München, II 827 [48] Schnitzer, Joseph (1924): Savonarola. Ein Kulturbild aus der Zeit der Renaissance. München. I 255 |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/135/am744a.htm |

„Am Anfang war das Auge“ lautet eine programmatische Formulierung des Kunsthistorikers Otto Pächt. Genauer heißt es im Vorwort zu seinem Buch „Methodisches zur kunsthistorischen Praxis“: „meiner Überzeugung gilt für die Geschichte der Kunst: im Anfang war das Auge, nicht das Wort.“

„Am Anfang war das Auge“ lautet eine programmatische Formulierung des Kunsthistorikers Otto Pächt. Genauer heißt es im Vorwort zu seinem Buch „Methodisches zur kunsthistorischen Praxis“: „meiner Überzeugung gilt für die Geschichte der Kunst: im Anfang war das Auge, nicht das Wort.“

Es ist durchaus nicht undenkbar, dass den Menschen im Jahre 2500 die Geschichte von Adam und Eva genauso fremd geworden ist, wie uns diejenigen Vorstellungen, aus denen etwa die religiösen Allegorien der Gegenreformation oder die humanistischen Allegorien des Dürerkreises hervorgegangen sind; und doch wird niemand leugnen, dass es für das Verständnis der sixtinischen Decke sehr wesentlich ist, dass Michelangelo den Sündenfall dargestellt hat, und nicht ein »dejeuner sur l'herbe«.

Es ist durchaus nicht undenkbar, dass den Menschen im Jahre 2500 die Geschichte von Adam und Eva genauso fremd geworden ist, wie uns diejenigen Vorstellungen, aus denen etwa die religiösen Allegorien der Gegenreformation oder die humanistischen Allegorien des Dürerkreises hervorgegangen sind; und doch wird niemand leugnen, dass es für das Verständnis der sixtinischen Decke sehr wesentlich ist, dass Michelangelo den Sündenfall dargestellt hat, und nicht ein »dejeuner sur l'herbe«. Es hat nicht einmal einhundert Jahre gedauert, bis es so weit war. Heute müssen wir Studierenden erklären, dass ein Bild, das sie populärkulturell vielleicht gerade noch kennen, weil es in Dan Browns Roman(verfilmung) „Sakrileg / The da Vinci Code“

Es hat nicht einmal einhundert Jahre gedauert, bis es so weit war. Heute müssen wir Studierenden erklären, dass ein Bild, das sie populärkulturell vielleicht gerade noch kennen, weil es in Dan Browns Roman(verfilmung) „Sakrileg / The da Vinci Code“ Das ähnelt dem Vorgehen von Werbeagenturen, die historische Kunstwerke zur Wertsteigerung heutiger Produkte einsetzen.

Das ähnelt dem Vorgehen von Werbeagenturen, die historische Kunstwerke zur Wertsteigerung heutiger Produkte einsetzen.

Man könnte hier an Karl Barth denken, der ja eine kleine Replikation der Mitteltafel der ersten Schauseite des Isenheimer Altars über seinem Schreibtisch hängen hatte. Ihm war dabei der Zeigefinger des Johannes wichtig. Der Theologe soll wie Johannes auf dem Isenheimer Altar vor allem auf Christus verweisen. Erkennbar wird das Bild von Barth als Illustration einer vom Bild unabhängigen These benutzt, es hat wenig mit der Kunst des Künstlers zu tun, den wir Grünewald nennen. Nun ist Karl Barth unverdächtig, der Kunst überhaupt theologische Aussagen zuzuweisen. Er benutzte das Bilddetail als anschauliche Illustration, weil es einem großen Kreis von Menschen bekannt ist. Und er ließ sich davon bei seiner täglichen Arbeit inspirieren.

Man könnte hier an Karl Barth denken, der ja eine kleine Replikation der Mitteltafel der ersten Schauseite des Isenheimer Altars über seinem Schreibtisch hängen hatte. Ihm war dabei der Zeigefinger des Johannes wichtig. Der Theologe soll wie Johannes auf dem Isenheimer Altar vor allem auf Christus verweisen. Erkennbar wird das Bild von Barth als Illustration einer vom Bild unabhängigen These benutzt, es hat wenig mit der Kunst des Künstlers zu tun, den wir Grünewald nennen. Nun ist Karl Barth unverdächtig, der Kunst überhaupt theologische Aussagen zuzuweisen. Er benutzte das Bilddetail als anschauliche Illustration, weil es einem großen Kreis von Menschen bekannt ist. Und er ließ sich davon bei seiner täglichen Arbeit inspirieren.  Etwas anders gelagert ist das bei einem Text, der mit folgenden Worten geteasert wurde: „Gespräch … über den Isenheimer Altar, den Mönch am Meer und die Frage, wie Gott praktisch auf die Spur zu kommen ist.“

Etwas anders gelagert ist das bei einem Text, der mit folgenden Worten geteasert wurde: „Gespräch … über den Isenheimer Altar, den Mönch am Meer und die Frage, wie Gott praktisch auf die Spur zu kommen ist.“ Meine Irritation begann zunächst damit, dass die Redaktion zur ‚Illustration‘ des Gesagten nur einen Ausschnitt der Bildtafel präsentierte, so dass ein Gesamteindruck des Werkes gar nicht erst zustande kommt. Man kann darüber streiten, ob eine Abbildung des rechten und des linken Seitenflügels zum angemessenen Verstehen der Mitteltafel des Isenheimer Altars notwendig ist, aber wenn man ein Gespräch über den Isenheimer Altar ankündigt, sollte zumindest die erörterte Mitteltafel als Ganze abgebildet werden. Wenn man das wie im vorliegenden Fall nicht tut, sollte man die Betrachter:innen darüber wenigstens in Kenntnis setzen, dass man hier nur ein Detail präsentiert.

Meine Irritation begann zunächst damit, dass die Redaktion zur ‚Illustration‘ des Gesagten nur einen Ausschnitt der Bildtafel präsentierte, so dass ein Gesamteindruck des Werkes gar nicht erst zustande kommt. Man kann darüber streiten, ob eine Abbildung des rechten und des linken Seitenflügels zum angemessenen Verstehen der Mitteltafel des Isenheimer Altars notwendig ist, aber wenn man ein Gespräch über den Isenheimer Altar ankündigt, sollte zumindest die erörterte Mitteltafel als Ganze abgebildet werden. Wenn man das wie im vorliegenden Fall nicht tut, sollte man die Betrachter:innen darüber wenigstens in Kenntnis setzen, dass man hier nur ein Detail präsentiert. Nun könnte man sagen, es ging in der Äußerung ja auch nur um den Zeigefinger einerseits und die Figuren links vom Kreuz andererseits (von denen auf der von der Redaktion gewählten Abbildung freilich nur zwei halbwegs erkennbar sind). Aber auch dann bedarf es zur Beurteilung und Deutung der Szene der gesamten Darstellung (wenn man dem Künstler und seinem Werk gerecht werden will). Wenn es aber eigentlich um die Rezeption der Kreuzigung Christi durch die Personen auf der linken Seite geht (die bei Grünewald freilich gar nicht im Zentrum steht), dann sollte man diese auch korrekt zeigen. Oder geht es nur um die Haltung von Johannes und Maria und nicht um die der Maria Magdalena? Und sollen Maria und Johannes dabei für die Situation von Angehörigen von Leidenden stehen, wie die Aussage nahelegt? Das würde ich bezweifeln.

Nun könnte man sagen, es ging in der Äußerung ja auch nur um den Zeigefinger einerseits und die Figuren links vom Kreuz andererseits (von denen auf der von der Redaktion gewählten Abbildung freilich nur zwei halbwegs erkennbar sind). Aber auch dann bedarf es zur Beurteilung und Deutung der Szene der gesamten Darstellung (wenn man dem Künstler und seinem Werk gerecht werden will). Wenn es aber eigentlich um die Rezeption der Kreuzigung Christi durch die Personen auf der linken Seite geht (die bei Grünewald freilich gar nicht im Zentrum steht), dann sollte man diese auch korrekt zeigen. Oder geht es nur um die Haltung von Johannes und Maria und nicht um die der Maria Magdalena? Und sollen Maria und Johannes dabei für die Situation von Angehörigen von Leidenden stehen, wie die Aussage nahelegt? Das würde ich bezweifeln.  Wollte man spezifisch auf das Verhalten dieser beiden konkreten Menschen unter dem Kreuz eingehen, dann kann man auf eine lange Tradition der Kunstgeschichte zurückgreifen (letztlich kann man bis zum

Wollte man spezifisch auf das Verhalten dieser beiden konkreten Menschen unter dem Kreuz eingehen, dann kann man auf eine lange Tradition der Kunstgeschichte zurückgreifen (letztlich kann man bis zum  Und das wird dann noch überboten von einer Variation desselben Bildes aus dem Jahr 1460, das heute im Museum in Philadelphia hängt. Dieses Werk spürt den Reaktionen bis zu den Tränen der Beteiligten auf die Kreuzigung nach (->

Und das wird dann noch überboten von einer Variation desselben Bildes aus dem Jahr 1460, das heute im Museum in Philadelphia hängt. Dieses Werk spürt den Reaktionen bis zu den Tränen der Beteiligten auf die Kreuzigung nach (->

„Vor allem aber die eindrückliche Dreidimensionalität des Körpers Christi in Verbindung mit der Stellung des Kreuzes unmittelbar am vorderen Bildrand bewirken, dass sich sowohl das Suppedaneum als auch der am Kreuzstamm hängende Körper Christi diesseits der Bildebene befinden, die durch den Bildrahmen festgelegt ist. Der Körper des gekreuzigten Christi hängt also eigentlich vor dem Bild, im Raum des Betrachters.

„Vor allem aber die eindrückliche Dreidimensionalität des Körpers Christi in Verbindung mit der Stellung des Kreuzes unmittelbar am vorderen Bildrand bewirken, dass sich sowohl das Suppedaneum als auch der am Kreuzstamm hängende Körper Christi diesseits der Bildebene befinden, die durch den Bildrahmen festgelegt ist. Der Körper des gekreuzigten Christi hängt also eigentlich vor dem Bild, im Raum des Betrachters.

Die visuelle Botschaft des Isenheimer Altars lautet, etwas verknappt formuliert: 1) Christus ist nicht nur ein leidender Gott, sondern er ist auch ein mitleidender Gott. 2) In Isenheim stirbt Christus zwar am Kreuz, aber nicht durch die Kreuzigung selbst, sondern durch jene Krankheit Ergotismus, dem Antoniusfeuer, woran auch die vor das Bild geführten Betrachter:innen leiden. Wir müssen uns also die Subjekte vor dem Isenheimer Altar so vorstellen wie die rechts abgebildete Figur aus dem 1517, also etwa zeitgleich in Straßburg erschienenen „Feldtbuch der Wundartzney“ von Hans von Gerdorff.

Die visuelle Botschaft des Isenheimer Altars lautet, etwas verknappt formuliert: 1) Christus ist nicht nur ein leidender Gott, sondern er ist auch ein mitleidender Gott. 2) In Isenheim stirbt Christus zwar am Kreuz, aber nicht durch die Kreuzigung selbst, sondern durch jene Krankheit Ergotismus, dem Antoniusfeuer, woran auch die vor das Bild geführten Betrachter:innen leiden. Wir müssen uns also die Subjekte vor dem Isenheimer Altar so vorstellen wie die rechts abgebildete Figur aus dem 1517, also etwa zeitgleich in Straßburg erschienenen „Feldtbuch der Wundartzney“ von Hans von Gerdorff.

Wieder taucht das Kunstwerk nicht in Form einer Kunsterfahrung auf, vielmehr wird es als Abbild einer Anschauung des Unendlichen durch einen Mönch genutzt. Nun ist es schon ikonographisch fraglich, ob es sich wirklich um einen Mönch handelt oder ob das nicht eine interessengesteuerte Eintragung in das Bild ist. Caspar David Friedrich selbst schreibt in einem Brief bloß von einem Mann im schwarzen Gewand, der tiefsinnig

Wieder taucht das Kunstwerk nicht in Form einer Kunsterfahrung auf, vielmehr wird es als Abbild einer Anschauung des Unendlichen durch einen Mönch genutzt. Nun ist es schon ikonographisch fraglich, ob es sich wirklich um einen Mönch handelt oder ob das nicht eine interessengesteuerte Eintragung in das Bild ist. Caspar David Friedrich selbst schreibt in einem Brief bloß von einem Mann im schwarzen Gewand, der tiefsinnig Die Bereiche von Meer, Strand und Himmel sind räumlich ohne Übergänge geschichtet. Vertikal werden Strand und Meer durch den Mann verbunden, Meer und Himmel in gewisser Weise durch das Oval der fliegenden Möwen. Für die damalige Zeit ist eine derartige Schichtung ungewohnt, für die Betrachter:innen eine Herausforderung. Wie sollen sie auf dieses Bild reagieren? Sollen sie sich traditionell in die Figur des Mannes am Strand einfühlen oder sollen sie sich modern ganz auf die Schichtungen der Farben einlassen?

Die Bereiche von Meer, Strand und Himmel sind räumlich ohne Übergänge geschichtet. Vertikal werden Strand und Meer durch den Mann verbunden, Meer und Himmel in gewisser Weise durch das Oval der fliegenden Möwen. Für die damalige Zeit ist eine derartige Schichtung ungewohnt, für die Betrachter:innen eine Herausforderung. Wie sollen sie auf dieses Bild reagieren? Sollen sie sich traditionell in die Figur des Mannes am Strand einfühlen oder sollen sie sich modern ganz auf die Schichtungen der Farben einlassen?

Aber schauen wir zunächst auf das mehr als ungewöhnliche Bild. Im Zentrum sehen wir die Geburt Jesu, freilich in einer damals fast schon überholten Form: in metaphysischen Größenverhältnissen, denn Maria und das Jesus sind überproportional groß dargestellt. Die Inszenierung entspricht der Ikonographie, wie sie sich nach den Visionen der Hl. Birgitta von Schweden entwickelt hat: das weiße Christuskind liegt nackt auf dem Boden, Maria kniet in vornehmer Blässe vor ihm und betet es an. Josef wird als alter Mann dargestellt. Die Geburt findet entsprechend der Legenda aurea

Aber schauen wir zunächst auf das mehr als ungewöhnliche Bild. Im Zentrum sehen wir die Geburt Jesu, freilich in einer damals fast schon überholten Form: in metaphysischen Größenverhältnissen, denn Maria und das Jesus sind überproportional groß dargestellt. Die Inszenierung entspricht der Ikonographie, wie sie sich nach den Visionen der Hl. Birgitta von Schweden entwickelt hat: das weiße Christuskind liegt nackt auf dem Boden, Maria kniet in vornehmer Blässe vor ihm und betet es an. Josef wird als alter Mann dargestellt. Die Geburt findet entsprechend der Legenda aurea

Zunächst war mir gar nicht aufgefallen, dass die Abbildung des Kunstwerks von Sandro Botticelli auf der an mich versandten Postkarte deutlich (um fast 20%) beschnitten war. Nun weiß man, wie schwer es für Druckereien ist, Karten passend für die Größenverhältnisse historischer Kunst herzustellen. Viel leichter ist es, historische Kunst einfach auf DIN-Maße zu beschneiden. Zwingend ist das im konkreten Fall jedoch nicht. Ich bekam eine DIN-A-5-Faltkarte zugeschickt. Dazu würde das Kunstwerk von Botticelli geradezu perfekt passen, nur die Inschrift oben würde etwas beschnitten, d.h. von drei auf eine Zeile reduziert. Wollte man das Bild vollständig abbilden, müsste man einen Rahmen um das Bild setzen. Ein solcher Rahmen wäre dann wichtig, wenn dem Beschnitt ein wesentlicher Teil der Aussage zum Opfer zu fallen droht.

Zunächst war mir gar nicht aufgefallen, dass die Abbildung des Kunstwerks von Sandro Botticelli auf der an mich versandten Postkarte deutlich (um fast 20%) beschnitten war. Nun weiß man, wie schwer es für Druckereien ist, Karten passend für die Größenverhältnisse historischer Kunst herzustellen. Viel leichter ist es, historische Kunst einfach auf DIN-Maße zu beschneiden. Zwingend ist das im konkreten Fall jedoch nicht. Ich bekam eine DIN-A-5-Faltkarte zugeschickt. Dazu würde das Kunstwerk von Botticelli geradezu perfekt passen, nur die Inschrift oben würde etwas beschnitten, d.h. von drei auf eine Zeile reduziert. Wollte man das Bild vollständig abbilden, müsste man einen Rahmen um das Bild setzen. Ein solcher Rahmen wäre dann wichtig, wenn dem Beschnitt ein wesentlicher Teil der Aussage zum Opfer zu fallen droht. Nur kann nach den Erfahrungen, die Sandro Botticelli in den Jahren vor 1500 in Florenz gemacht hat, die Geburt Christi nicht mehr einfach so, nicht mehr unverändert gefeiert werden. Nach seiner Überzeugung ist vielmehr die Apokalypse bereits ausgebrochen, der Teufel hat zwischenzeitlich die Herrschaft auf der Erde übernommen und muss / wird nun im Rahmen der in der Johannes-Offenbarung prophezeiten zweiten Wehe (man könnte auch sagen der zweiten Welle) gebunden werden.

Nur kann nach den Erfahrungen, die Sandro Botticelli in den Jahren vor 1500 in Florenz gemacht hat, die Geburt Christi nicht mehr einfach so, nicht mehr unverändert gefeiert werden. Nach seiner Überzeugung ist vielmehr die Apokalypse bereits ausgebrochen, der Teufel hat zwischenzeitlich die Herrschaft auf der Erde übernommen und muss / wird nun im Rahmen der in der Johannes-Offenbarung prophezeiten zweiten Wehe (man könnte auch sagen der zweiten Welle) gebunden werden. Drei Helden der siegreichen Schlacht gegen die Teufel werden gerade von den Engeln geehrt. Die Antwort auf die Frage, wer diese drei Helden konkret sind, die wir am unteren Bildrand sehen, ist spekulativ. Offenbarung 12 spricht eigentlich nur von zwei Zeugen, die „in Sackkleidung“ die kommenden Ereignisse prophezeiten, die Sünder bestraften und dafür schließlich das Martyrium erlitten. Das Flatterband eines der drei Engel trägt die Inschrift nach Lukas 2, 14: „Friede auf Erden den Menschen guten Willens“.

Drei Helden der siegreichen Schlacht gegen die Teufel werden gerade von den Engeln geehrt. Die Antwort auf die Frage, wer diese drei Helden konkret sind, die wir am unteren Bildrand sehen, ist spekulativ. Offenbarung 12 spricht eigentlich nur von zwei Zeugen, die „in Sackkleidung“ die kommenden Ereignisse prophezeiten, die Sünder bestraften und dafür schließlich das Martyrium erlitten. Das Flatterband eines der drei Engel trägt die Inschrift nach Lukas 2, 14: „Friede auf Erden den Menschen guten Willens“.