Kult(ur)ort Padua

|

EinsprücheGegenreden zur Diskursverflachung in der theologischen RedeAndreas Mertin

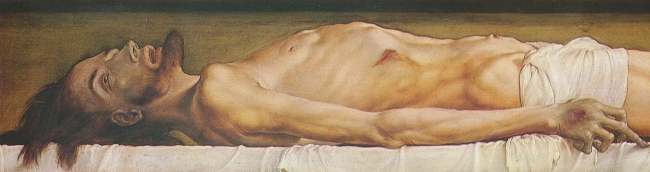

Der Gekreuzigte und sein Body-Mass-Index

Welchen Body-Mass-Index hat wohl der gekreuzigte Jesus von Nazareth, den das Christentum als Gott anbetet? Warum muss der verspottete, gegeißelte, gefolterte, gemarterte und gekreuzigte Christus unbedingt so mager dargestellt werden, allgemein: warum müssen die Leidenden dieser Welt immer so dünn sein?

Daran ist einiges unerträglich, anderes merkwürdig. Unerträglich ist es, überhaupt über den BMI eines Gefolterten und Gekreuzigten nachzudenken. Da sollten andere theologische Überlegungen im Vordergrund stehen. Naiv ist es dagegen, von Gemälden auf die Körpermaße eines Menschen zu schließen, der mehr als tausend Jahre zuvor gelebt hat. Nichts, aber auch gar nichts sagen frühneuzeitliche Bilder der Kunstgeschichte über das wahre Aussehen des Dargestellten aus, das ist gar nicht ihre Aufgabe. Erst Frans Hals wird im 17. Jahrhundert und Goya im 18. Jahrhundert Zeitgenossen(!) so zeigen, wie sie wirklich ausgesehen haben.

Nun scheinen sich die Fettleibigen an der asketischen Visualisierung des Christentums kaum zu stören. Wie eine Studie aus Chicago belegt, ist der Anteil der Fettleibigen bei regelmäßigen Kirchgängern 50% höher als beim Rest der Bevölkerung. Das hat eine gute Tradition, man muss nicht nur auf die Mönche aus der Zeit Luthers verweisen, schon Thomas von Aquin soll so fettleibig gewesen sein, dass er nicht in (s)eine Kirchenbank passte. Das hat ihn in der Kirche nicht daran gehindert, einer ihrer größten, um nicht zu sagen schwergewichtigsten Lehrer zu werden. Die Mehrzahl unserer Kreuzigungsbilder dagegen möchte zeigen, worauf Gott sich für die Menschheit eingelassen hat, als er auf die Welt kam. Und da kann es nicht drastisch, nicht asketisch genug sein. Lasst wohlbeleibte Männer um mich sein ist eben kein biblisches Motto.

Nun wäre es ja einfach, sich mit guten, nicht zuletzt auch biblischen Argumenten mit dem Thema der Diskriminierung Fettleibiger auseinanderzusetzen. Natürlich ist auch der Bibel die herabsetzende Charakterisierung von manchen Menschen als „Fette“ nicht unbekannt. „Fett sein“ ist in der altorientalischen Umwelt eben auch ein politischer, vor allem gesellschaftspolitischer Begriff. Die „Fetten“, das sind die Etablierten, die Herrschenden, die Ausbeuter, die sich auf Kosten anderer bereichern und sie von den Nahrungsquellen fernhalten. Wenn Ehre und Schwergewicht (Kabod) durch Verdrängung erreicht werden, greift Gott ein. Das berichten mehrere Bibelverse. So etwa Ezechiel 34, 20ff.:

Immerhin ist es hier Gott selbst, der sich die Diskriminierung (im alten Wortsinn von unterscheiden, sondern, trennen) vorbehält. Ähnlich sozialpolitisch erklingt es in Amos 4, 1

Fett (er)halten kann aber in der hebräischen Bibel auch eine sozialpolitische Forderung sein, wenn in Zeiten, in denen es noch keine Rentenversicherung gibt, die Kinder aufgefordert werden: Du sollst Vater und Mutter fetthalten – oder wie es in der heutigen Lutherbibel heißt: sie versorgen. Es wäre ja ganz interessant, diesen Abschnitt der Zehn Gebote im ursprünglichen Sinne zu reformulieren bzw. wieder ins Bewusstsein zu holen. Der Satz, der unmittelbar vor dem oben zitierten über den BMI von Christus zu finden ist, lautet:

Und diese Kritik trifft die angeblich Normalen ebenso wie die Dicken und die Dünnen, insofern sie sich vorrangig um ihren Bauch, ihre körperliche Fitness, und eben nicht um ihr Heil kümmern. Die Frage ist aber an Zeitzeichen und die Autorin zu stellen, ob im Interesse der Sache jedes Argument recht ist. Ich sehe das nicht so. Die Menschheit hätte nichts gewonnen, aber viel verloren, wenn Christus am Kreuz mit einem BMI über 30 dargestellt werden würde, nur um bestimmten Äußerlichkeiten zu entsprechen. Es erinnert ein wenig an den berühmten Streit zwischen Brunelleschi und Donatello am Beginn des 15. Jahrhunderts, nach welchen ästhetischen Kriterien Christus am Kreuz dargestellt werden solle. War Christus der schönste (und nach damaligen Kriterien deshalb schmale) Mensch, der je gelebt hat (so Brunelleschi) oder war er ein Ebenbild der Bauern und Arbeiter (so Donatello). An der Botschaft des leidenden Gottes am Kreuz ändert das aber wenig. Gleiches gilt für das Abendmahl. Bei aller Liebe für das Soester Abendmahl: es bringt uns dem Reich Gottes nicht einen Schritt näher als das einfache, meinetwegen als asketisch empfundene Teilen von Brot und Wein.

Für das unverzichtbare ethische Engagement zugunsten der Diskriminierten und Ausgeschlossenen dieser Gesellschaft, sollten wir theologisch andere Argumentationen finden als die genannten. Es gibt sie in der Bibel und in der Theologie in Hülle und Fülle. Ist Gott parteiisch oder parteilich? Eine Gegenrede

fragt das Eule-Magazin, aber das ist natürlich durch und durch ein Clickbaiting. Das nervt. Nicht mal hypothetisch oder als rhetorische Frage finde ich das lustig oder gar angemessen. Es lebt von der Suggestion, Jesus Christus stünde in irgendeinem politischen Verhältnis zu den Bundestagswahlen in Deutschland. Gott mit unseren Truppen – parteipolitisch modernisiert sozusagen. Denn präzisiert man es theologisch in die Frage Wen würde Gott wählen? kann die Antwort nur lauten: die Menschen.

Wen Gott (er)wählt, ist auch nicht etwas, über das wir durch einen Wahl-O-Mat Auskunft bekommen. Gott ist einem AFD-Wähler ebenso nahe wie einem Wähler der Linken. Ob aus dem Gesetz im Evangelium sich eine konkrete Wahlentscheidung ableiten lässt, sollte den Menschen der Bundesrepublik Deutschland, die sich zum Evangelium bekennen, selbst überlassen bleiben. Ich finde es unerträglich, wenn über die allgemeine Aufforderung, der Stadt Bestes zu wählen, Bischöfe sich anmaßen, eine Kriteriologie christlichen Wahlverhaltens aufzustellen. Das war in den moralinsauren 60er-Jahren falsch und es ist auch heute falsch. Nur weil man Gott auf der richtigen Seite wähnt (Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, Lebensschutz etc.), wird daraus noch keine Wahlempfehlung. Wir wählen, weil wir Bürger und Bürgerinnen der Bundesrepublik Deutschland sind. Christen sind dazu in der gleichen Pflicht wie Atheisten. Jesus wählt entgegen allen religiösen Vorstellungen seiner Zeit den Steuereintreiber zum Gesprächspartner, er wählt den Verleugner, er wählt die von der Mainstream-Religion Ausgeschlossenen – aber mit Jesus Christus lässt sich m.E. kein Parteiprogramm machen. 1962 lautete die Aufforderung unserer „Hirten“ noch

In den USA meinen katholische Bischöfe bis heute, sie könnten Joe Biden die Teilnahme am Abendmahl verwehren, weil er kein richtiger Christ sei, da er in der Abtreibungsfrage eine andere Position vertritt. Juristen waren in Deutschland seinerzeit der Meinung, dass die geistliche Wahlbeeinflussung dann rechtswidrig sei, wenn „sie in Ausübung geistlicher Lehr- oder Amtsgewalt (z. B. von der Kanzel, in Hirtenbriefen) geübt“ wird. Im Wilhelminischen Deutschland, so hob der SPIEGEL damals hervor, war es keinem Geistlichen erlaubt, im Gottesdienst für eine Partei zu werben oder auch nur allgemein zu den Wahlen Stellung zu nehmen. Dem würde ich mich anschließen. Deshalb sollten wir das nicht wiederholen. Selbst die katholische Kirche erkannte mit dem Zweiten Vatikanum, dass

Erinnern wir uns: Noch in den 70er- und 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts konnte man als Kommunist in der BRD kein Pfarrer werden, weil die Kirchen wussten, wo man als Christ politisch zu stehen habe. Gleichzeitig befanden sich noch einige durch Parteimitgliedschaft in der NSDAP Belastete in den Kirchengremien, jene, die wenige Jahrzehnte zuvor noch wussten, dass die Kirche dem Führer zu folgen habe. Die Geschichte der Wahlaufrufe der christlichen Kirchen in Deutschland war weitgehend eine parteiische – wie der Rückblick eindrucksvoll zeigt. Es ist vor allen Dingen das, was nicht angesprochen wird, was diese Aufrufe so heikel macht. Nichts spricht dagegen, wenn einzelne Christen, durchaus auch Amtsträger, für sich öffentlich sagen, warum sie dieser oder jener Partei nahestehen und gedenken, diese zu wählen. Das ist ihre persönliche Schlussfolgerung, die durchaus auch religiös motiviert sein kann. Vieles spricht dagegen, daraus eine Kirchenposition zu machen, es sei denn, es handele sich – wie im Dritten Reich – um den status confessionis. Der ist heute (noch) nicht gegeben. Wenn es aber in Jesaja 29 heißt Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, denn wenn’s ihr wohl geht, so geht’s auch euch wohl, dann muss das auch als allgemeine Leitlinie für uns gelten. Alles Weitere ist, wie ich finde, ein Übel. Vertrauen wir also als Christen der Demokratie, die es dem Einzelnen überlässt, wen bzw. was er wählt. Meine Freund:innen und Bekannten wählen so ziemlich alle im Bundestag vertretenen Parteien – mit Ausnahme der AfD. Ich sehe nicht, warum einer von ihnen deshalb christlicher sein sollte als der andere. Worauf wir aber auf jeden Fall verzichten sollten, ist, Clickbaiting mit Gott zu machen. Vielleicht können wir uns wenigstens darauf einigen.

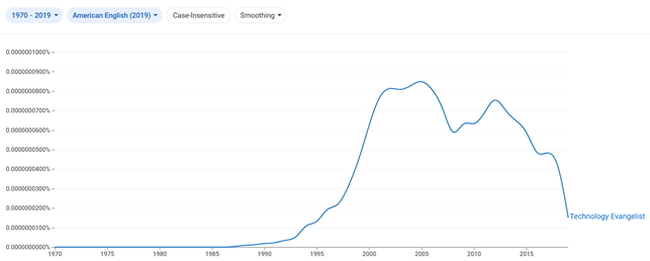

Techno-Evangelist:innen und Digital-Fetischist:innenKarin Wendt machte mich auf ein Call for Participation aus dem Kunstbereich aufmerksam, der von Anglizismen nur so strotzte und darin fast schon die Grenze zur Glossolalie überschritten hatte. In diesem Dokument tauchte das Wort „Technologie-Evangelist:innen“ auf. Wirklich ein cooles Wort – Zukunft verheißend, bedeutungsschwanger und zugleich nichtssagend. Vor allem, seitdem es, wie ich durch eine kurze Google-Suche erfahren konnte, auch Senior-Technologie-Evangelisten gibt. In meiner Generation, die mit Senior schon eher einen Pensionär oder Rentner assoziierte (Seniorensport), ist ein Wortungetüm wie „Senior-Technologie-Evangelist“ fast schon eine contradictio in adjecto. In den jüngeren Generationen, die das Wort „Senior“ altersfrei konnotieren, weil es einfach eine Gehalts- und Machtstufe im System indiziert, ist das wieder anders. Was muss man sich aber unter einem Technologie-Evangelisten vorstellen und was könnte dieser mit Kunst zu tun haben?

Irgendwie kommt einem das aus der eigenen (religiös-kirchlichen) Bubble bekannt vor. Könnte man nicht auch die Digital-Fetischist:innen unserer Landeskirchen viel präziser als „Technologie-Evangelist:innen“ bezeichnen? Das wäre doch sachadäquater und käme zugleich auch ihrem missionarischen Eifer näher.

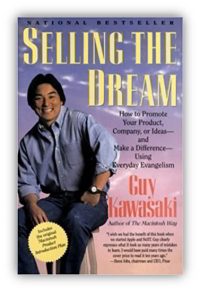

Wo:man on a mission – darum geht es. Die einen verkaufen als Kult-Marketing-Evangelisten den Menschen die neoliberale, hypertechnisch aufgeplusterte Zukunft, die anderen als Digitalisierungsevangelisten religiöse Erzählungen aus der Vergangenheit auf digitalen Wegen. Beide tun es mit dem Brustton der Überzeugung: hier kommt der wahre Weg. Und ihr Ziel ist die Bekehrung der noch nicht Überzeugten: auf zur schönen neuen Welt. Im Deutschen hätten wir traditionell wohl eher von Technologie-Propheten gesprochen, während im Angelsächsischen der Evangelist ja viel naheliegender ist. Tatsächlich ähneln diese Technologie-Evangelisten vor allem dem Verkäufer von 1und1/IONOS, der einem im Fernsehspot versichert, seine Firma werde jeden Auftrag sofort bearbeiten, biete die neuste Technik und werde alles bei Defekt sofort austauschen. Und Defekte wird es geben – sonst bräuchte man die Evangelisten nicht, Qualität setzt sich auch so durch. Nun kann man fast sicher sein, wenn ein Wort in der deutschen Bubble-Sprache auftaucht, es in der amerikanischen Szene bereits Geschichte ist. Dafür spricht manches. Werfen wir einen Blick auf Googles Ngram-Viewer zum Wort „Technology Evangelist“ im amerikanischen Englisch:

Auch der einschlägige Wikipedia-Artikel verweist uns vor allem in das Amerika der Jahrtausendwende und zeigt darüber hinaus, die extrem kommerzielle Ausrichtung dieser Bezeichnung. Es geht um Marketing, nicht um ein Evangelium.

Sein einschlägiges Buch wurde zuerst 1991 veröffentlich und trägt den schönen Titel: „Selling the dream. How to promote your product, company, or ideas – and make a difference – using everyday evangelism”. Heute ist er älter geworden und promotet sich unter dem Titel „Wise Guy“. Im deutschsprachigen Raum entsprach dem das 1995 erschienene Buch von Norbert Bolz und David Bosshart Kult-Marketing. Die neuen Götter des Marktes. Oder auch aus dem gleichen Jahr Markenkult. Wie Waren zu Ikonen werden von Matthias Horx und Peter Wippermann. In beiden Büchern taucht aber meines Wissens das Wort des „Evangelisten“ nicht auf. Trotzdem ist der zugrundeliegende Vorgang jedes Mal der gleiche: neoliberale Entwicklungen in der Welt werden religiös verbrämt. „Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!“ (Lothar Matthäus)

Könnten all diese Menschen ihre Zeit nicht sinnvoller verbringen? Wenn die Menschen unbedingt zum Gottesdienst wollten, könnten sie sich doch in der Stadt oder zwischen den Dörfer koordinieren, vier oder fünf Kilometer Weg sei doch in heutigen Zeiten keine Zumutung, um irgendwo in einen Gottesdienst zu kommen. Und überhaupt: in Zeiten der Digitalisierung brauche man eigentlich nur noch ganz wenige Gottesdienste für die (wenigen) Interessierten, diese könnten online übertragen und sogar von allen kommentiert werden. Wie viel gewonnene Freizeit ergäbe sich da, die man nutzen könnte, um wirklich Wichtiges zu tun. Und die weniger gewordenen Angebote könnten dann viel spannender gestaltet werden.

Nun ist der Wunsch nach Unterhaltung durch den Gottesdienst ja vielleicht verständlich. Biblisch begründet ist er nicht. Er kommt im 4. Jahrhundert in das Christentum, als einige an der antiken Rhetorik geschulten Predigthörer ihre Wünsche durchsetzen konnten. Der Einfluss der antiken Rhetorik verändert den Rahmen des Gottesdienstes: aus der Kirche wird ein Theater.

Man könnte es eine Kategorienverwechslung nennen, wenn auch heutzutage die Predigt und der Gottesdienst nach den Kriterien der Unterhaltungsindustrie funktionieren sollen. Und auch das sollte den Unterhaltungssüchtigen klar sein: mit Netflix & Co. kann die Kirche nicht konkurrieren. Wenn ich angenehm unterhalten werden will, schaue ich mir einen Kinofilm an, wenn ich etwas Zeitgeistiges sehen und hören will, greife ich zum aktuellen Musik-Videoclip, will ich etwas Interessantes lesen, zum Buch. Für all das brauche ich den Gottesdienst nicht. Wenn es mir freilich darum geht,

… dann gehe ich in den Gottesdienst. Die Vielfalt ergibt sich dann und dadurch, dass eben gerade nicht jeder Prediger und nicht jede Predigerin das Gleiche in einem Text erkennen, dass es jeweils eine „selbständig vollzogene Aussage und Erklärung des Evangeliums“ ist, ein „selbständig gewagter evangelischer Anruf“ (Karl Barth). Darin liegt die Spannung begründet, dass das, was der Welt eine Torheit ist, in immer neuen Worten ausgelegt wird. Ob dabei nun fünf oder fünfzig Gemeindeglieder vor Ort sind, ist demgegenüber zweitrangig. Es darf niemals(!) Kriterium der Abhaltung von Gottesdiensten sein. Als ich als junger Theologiestudent in meiner Kirchengemeinde hospitierte und auch predigte, sagt mein Gemeindepfarrer zu mir, als ich in einer großen Kirche in einem muslimischen Viertel predigen sollte: Egal wie viele Leute gleich in der Kirche sind, wir nehmen sie ernst und werden den Gottesdienst durchführen. Es kamen zwei. Und wir haben den Gottesdienst durchgeführt. Und es war zumindest für mich spannender, als wenn es hundert gewesen wären. Natürlich, man hätte sagen können: lauft doch bitte demnächst einfach die zwei Kilometer zur nächsten Kirche, das ist doch heutzutage kein Problem. Aber es waren eben zwei bzw. drei in seinem Namen versammelt und dementsprechend war nach Matthäus 18, 20 auch Jesus mitten unter uns. Wenn ein Presbyterium von sich aus beschließt, eine Predigtstätte aufzugeben bzw. umzuwidmen, dann ist das ihr gutes Recht. Wenn aber ganz allgemein gefordert wird, der allgemeinen Predigtkultur weniger Aufmerksamkeit zu schenken, dann frage ich mich: cui bono? Pro Sonn- und Feiertag werden in Deutschland im Bereich der EKD 15.000 Gottesdienste gefeiert. 2019 besuchten im Schnitt 683.000 Menschen am Sonntag einen evangelischen Gottesdienst. Das sind etwa 45 Besucher pro Gottesdienst. Das ist ein gutes Quorum und nicht zuletzt religiöser Reichtum. Ihn sollten wir nicht verspielen. Das sollte man nicht kleinreden. Die Bundesliga verzeichnete in der Saison 2018/2019 sechsundzwanzig Millionen Besucher. Bei vierunddreißig Spieltagen sind das gut 764.000 Menschen pro Spieltag im Stadion. In der Relation zu den Christen im sonntäglichen Gottesdienst ist das wenig. In der Konsequenz fordern die Fußballvereine aber nicht weniger Stadien, sondern eher mehr Spiele. Gut, man sollte Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Aber meines Erachtens macht es wenig Sinn, die Lösung der kirchlichen Probleme in der Verknappung ihrer Wirkungsstätten zu suchen. In Wirklichkeit geht es aber gar nicht um Gottesdienst, Liturgie und Predigt, sondern um den schnöden Mammon. Wir können uns die Gebäude nicht mehr leisten. Dann sollte man das auch so sagen. Ich habe keine Probleme damit, auf kostenträchtige ostentative Prachtbauten zu verzichten. Große Probleme habe ich damit, wenn das mit der Kürzung der Verkündigung einher ginge. Niemand braucht eine neogotische Kirche, aber jeder braucht das Evangelium. Warum sollte es sonst überhaupt eine Kirche geben? Als Sozialinstitut brauche ich sie nicht. Und für die Unterhaltung sorgen schon andere. Da fällt mir ein, ich könnte den Fernseher mal wieder anschalten und durchs Programm zappen. Ist zwar auch immer das Gleiche zu sehen, aber gerade läuft auf 3Sat Kulturzeit, da kann ich wenigstens etwas lernen. Heute diskutieren sie die Frage: Was ist Wahrheit und Wirklichkeit? Ist das nicht die Frage, die auch Pontius Pilatus an Jesus Christus stellte? Da bin ich mal auf die Antworten gespannt. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/133/am737.htm |

Wer solche Fragestellungen für unerträglich hält, hat Recht. Es ist „unglaublicher Unfug“, wie ein Kollege mir schrieb, und vor allem verachtet es die Opfer, wenn man so etwas schreibt. Unwillkürlich fühlt man sich an Kollegahs unsäglichen Rap-Vers erinnert „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“. Das ist noch unerträglicher. Und doch fand ich

Wer solche Fragestellungen für unerträglich hält, hat Recht. Es ist „unglaublicher Unfug“, wie ein Kollege mir schrieb, und vor allem verachtet es die Opfer, wenn man so etwas schreibt. Unwillkürlich fühlt man sich an Kollegahs unsäglichen Rap-Vers erinnert „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“. Das ist noch unerträglicher. Und doch fand ich  Merkwürdig ist aber die aktuelle Tendenz, aber auch jedes woke Thema, das temporär durch die Feuilletons gejagt wird, an der Figur des Jesus zu spiegeln. Eigentlich ist es widerlich. Ich hätte nicht im Entferntesten daran gedacht, dass jemand, der den Diskriminierten unserer Gesellschaft helfen will, das macht, indem er sich (scheinbar) über den BMI des gemarterten Christus Gedanken macht. Es ist – aber auch das ist sprachlich schon eine schiefe Tonlage – degoutant. Ob Jesus ein unterernährter Asket mit einem BMI von 17,5 war (also spekulativ: 32 Jahre alt, 172 cm groß, Körpergewicht unter 52 Kilogramm) hat keinerlei Relevanz für die Fettleibigen unserer Gesellschaft. Sie könnten sich ohne Probleme am Mönch Budai orientieren.

Merkwürdig ist aber die aktuelle Tendenz, aber auch jedes woke Thema, das temporär durch die Feuilletons gejagt wird, an der Figur des Jesus zu spiegeln. Eigentlich ist es widerlich. Ich hätte nicht im Entferntesten daran gedacht, dass jemand, der den Diskriminierten unserer Gesellschaft helfen will, das macht, indem er sich (scheinbar) über den BMI des gemarterten Christus Gedanken macht. Es ist – aber auch das ist sprachlich schon eine schiefe Tonlage – degoutant. Ob Jesus ein unterernährter Asket mit einem BMI von 17,5 war (also spekulativ: 32 Jahre alt, 172 cm groß, Körpergewicht unter 52 Kilogramm) hat keinerlei Relevanz für die Fettleibigen unserer Gesellschaft. Sie könnten sich ohne Probleme am Mönch Budai orientieren.

Um es zugespitzt mit Paulus zu sagen: so argumentieren „Feinde des Kreuzes Christi“. Völlig gleich, ob ausgiebiges Agape-Mahl oder auf Brot und Wein reduzierte Abendmahlsfeier, der Sinn dieses Mahles ist nicht die Kalorienzufuhr, sondern die Erinnerung an das bzw. die Vermittlung des Heils. Gerade darin wird das menschliche Sosein herausgefordert: Am Kreuz sehen wir, wie grenzenlos Gottes Liebe ist, und in Brot und Wein schmecken wir die Vergebung. Kommet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Theologisch liegt das Schwergewicht der Bibel eben in einer anderen Diätetik, losgelöst von allen Sorgen um die Fülle des Leibes. So gesehen ist es gerade die Kritik der allzu irdischen Gesinnung. Hier wäre zu argumentieren, wie Paulus es in Philipper 3, 17ff. tut:

Um es zugespitzt mit Paulus zu sagen: so argumentieren „Feinde des Kreuzes Christi“. Völlig gleich, ob ausgiebiges Agape-Mahl oder auf Brot und Wein reduzierte Abendmahlsfeier, der Sinn dieses Mahles ist nicht die Kalorienzufuhr, sondern die Erinnerung an das bzw. die Vermittlung des Heils. Gerade darin wird das menschliche Sosein herausgefordert: Am Kreuz sehen wir, wie grenzenlos Gottes Liebe ist, und in Brot und Wein schmecken wir die Vergebung. Kommet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Theologisch liegt das Schwergewicht der Bibel eben in einer anderen Diätetik, losgelöst von allen Sorgen um die Fülle des Leibes. So gesehen ist es gerade die Kritik der allzu irdischen Gesinnung. Hier wäre zu argumentieren, wie Paulus es in Philipper 3, 17ff. tut:

Und das gilt auch für allgemein gehaltene Aufrufe, die über das „Geht wählen zum Besten des Staates, in dem ihr lebt“ hinausgehen. Denn notwendig kontaminiert man mit der dann folgenden Kriteriologie bestimmte Fragestellungen als solche, die Christen vorrangig zu interessieren und zu befolgen hätten. Man nähert sich der Gesetzlichkeit.

Und das gilt auch für allgemein gehaltene Aufrufe, die über das „Geht wählen zum Besten des Staates, in dem ihr lebt“ hinausgehen. Denn notwendig kontaminiert man mit der dann folgenden Kriteriologie bestimmte Fragestellungen als solche, die Christen vorrangig zu interessieren und zu befolgen hätten. Man nähert sich der Gesetzlichkeit.

„Der Beruf des Technology-Evangelisten hört sich nicht nur nach einem Prediger für das digitale Zeitalter an, sondern verkörpert auch genau das: Online, in Medien und auf Veranstaltungen gilt er im Bereich technischer Produkte als Ansprechpartner des Endverbrauchers. Er präsentiert neue Entwicklungen, klärt die Zuhörerschaft auf und versucht diese für die innovativen Neuheiten zu begeistern.“ (

„Der Beruf des Technology-Evangelisten hört sich nicht nur nach einem Prediger für das digitale Zeitalter an, sondern verkörpert auch genau das: Online, in Medien und auf Veranstaltungen gilt er im Bereich technischer Produkte als Ansprechpartner des Endverbrauchers. Er präsentiert neue Entwicklungen, klärt die Zuhörerschaft auf und versucht diese für die innovativen Neuheiten zu begeistern.“ (

Mir scheint das Wort in seiner Popularitätskurve eng gekoppelt an Figuren wie Guy Kawasaki, ursprünglich ein Propagandist aus dem Apple-Universum, nun eher Chief-Technology-Evangelist in eigenen Sachen. Auf seiner Web-seite schreibt er:

Mir scheint das Wort in seiner Popularitätskurve eng gekoppelt an Figuren wie Guy Kawasaki, ursprünglich ein Propagandist aus dem Apple-Universum, nun eher Chief-Technology-Evangelist in eigenen Sachen. Auf seiner Web-seite schreibt er: Man stelle sich einmal vor, jemand würde die radikale Begrenzung der Fußballspiele in Deutschland mit dem Argument fordern, es gäbe eigentlich viel zu viele derartige Spiele, sie liefen immer nach den gleichen Regeln ab, in der meisten Zeit pasiere auf dem Platz wenig, außer dass gut dreißig Leute auf und neben dem Spielfeld sich bemühten, ihrer Pflicht nachzukommen: ein Fußballspiel zustande zu bringen. Könnten all diese Menschen ihre Zeit nicht sinnvoller verbringen? Wenn die Menschen Fußball schauen wollen, könnte man das doch in der jeweiligen Stadt koordinieren, damit nicht so viele Spiele parallel stattfinden. Und überhaupt: in Zeiten der Digitalisierung seien bundesweit nur noch wenige Fußballspiele für die (wenigen) Interessierten notwendig, denn diese könnten ja online übertragen und von allen kommentiert werden. Wie viel gewonnene Freizeit ergäbe sich da, die man nutzen könnte, um wirklich Wichtiges zu tun.

Man stelle sich einmal vor, jemand würde die radikale Begrenzung der Fußballspiele in Deutschland mit dem Argument fordern, es gäbe eigentlich viel zu viele derartige Spiele, sie liefen immer nach den gleichen Regeln ab, in der meisten Zeit pasiere auf dem Platz wenig, außer dass gut dreißig Leute auf und neben dem Spielfeld sich bemühten, ihrer Pflicht nachzukommen: ein Fußballspiel zustande zu bringen. Könnten all diese Menschen ihre Zeit nicht sinnvoller verbringen? Wenn die Menschen Fußball schauen wollen, könnte man das doch in der jeweiligen Stadt koordinieren, damit nicht so viele Spiele parallel stattfinden. Und überhaupt: in Zeiten der Digitalisierung seien bundesweit nur noch wenige Fußballspiele für die (wenigen) Interessierten notwendig, denn diese könnten ja online übertragen und von allen kommentiert werden. Wie viel gewonnene Freizeit ergäbe sich da, die man nutzen könnte, um wirklich Wichtiges zu tun. Sie glauben nicht, dass das irgendjemand ernsthaft fordern würde? Ich auch nicht. Das scheint aber im Blick auf Gottesdienste ganz anders zu sein. Da meinen einige Ritualexperten, diese seien in heutigen Zeiten doch einfach überbewertet. Viel zu viele parallele Gottesdienste, immer der gleiche Ablauf, immer dieselben Bezugstexte, in der meisten Zeit sitze man nur passiv herum und schaue einigen wenigen Aktiven zu, die sich bemühten, ihrer Pflicht nachzukommen: einen Gottesdienst zustande zu bringen.

Sie glauben nicht, dass das irgendjemand ernsthaft fordern würde? Ich auch nicht. Das scheint aber im Blick auf Gottesdienste ganz anders zu sein. Da meinen einige Ritualexperten, diese seien in heutigen Zeiten doch einfach überbewertet. Viel zu viele parallele Gottesdienste, immer der gleiche Ablauf, immer dieselben Bezugstexte, in der meisten Zeit sitze man nur passiv herum und schaue einigen wenigen Aktiven zu, die sich bemühten, ihrer Pflicht nachzukommen: einen Gottesdienst zustande zu bringen.