Religiöse Kulturhermeneutik

|

||

Kulturkritik als Kritik an der KunstkritikEine kulturhermeneutische De-Konstruktion aus gegebenem AnlassAndreas Mertin Kunstkritik

Gerade angesichts dessen, dass das Angebot Bildender Kunst immer größer wird, wäre eine gute, differenzierende und nicht vor sich hin schwurbelnde Kunstkritik aber wichtig und hilfreich. Die Bundesrepublik Deutschland hat ein überaus reiches und ausdifferenziertes Kunstsystem. Nirgendwo auf der Welt werden so viele und auch so viele gute Künstler*innen ausgebildet und präsentiert wie hier. Wer sich einmal die Landkarte der Museen für Kunst, der Kunsthallen, der Kunstvereine und schließlich der Galerien in Deutschland anschaut, merkt schnell, dass kein anderes Land dieser Welt derart reich mit Kunst und Kultur beschenkt ist. Dafür kann man nur dankbar sein. Dieser Reichtum bedeutet aber auch, dass es einen „Angebotsüberschuss“ gibt. Das ist für Künstler*innen, Kunstsammler*innen, für Museen, vor allem aber für Kunstinteressierte ein Problem. Die Frage ist: Wie gewinnt man Überblick und Orientierung? Wer hilft einem, wenn man sich für Kunst interessiert, aber nicht von Nord nach Süd, von Ost nach West reisen kann, um alle Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, alle Messen für Bildende Kunst oder gar alle Galerien zu besuchen? An dieser Stelle wird eine solide Kunstkritik wichtig. Sie hilft dabei, den Überblick nicht zu verlieren. De-KonstruktionIn Vielmehr möchte ich mir selbst klar werden, was mich an dieser meines Erachtens die Kunst und die Kunstkritik verfehlenden Besprechung und vor allem an ihrer Rhetorik stört. Was passiert, wenn Kunstkritik mit konservativer Kulturkritik verwechselt wird? 1 – Jenseits von Feuilleton und MarktDurch den Untertitel erfuhr ich zunächst, der Text handele von „Bildender Kunst jenseits von Feuilleton und Markt“. Das ist ein kleinbürgerliches Klischee, das seit über 100 Jahren verbreitet wird und fast nie zutrifft. Bildende Kunst hat immer ihren Markt, die Frage ist allein, welchen. Viele Kunsthandwerker können von ihrem Handwerk besser leben als autonome Künstler. Es gibt einen riesigen Markt für gutes Kunsthandwerk und einen noch größeren für kunsthandwerklichen Schrott. Ich kenne so gut wie keine Kunst, die jenseits eines Marktes agieren würde. Auch in Sparkassen oder Pizzerien schreibt man Preise unter die Bilder und sage mir keiner, sie würden nicht verkauft. Gemeint ist aber mit der Rede von der Kunst „jenseits des Marktes“, dass manche Künstler*innen vom etablierten Kunstmarkt, wie er sich nach Meinung der Vorurteilsbeladenen auf Messen oder Auktionen zeigt, ignoriert werden. Das mag durchaus sein, aber dann müsste man doch nach den Gründen dafür fragen. Niemand wird vom Markt ausgeschlossen, nur weil er gut ist. Das ist Schwachsinn. Warum sollten gute Künstler*innen von Galerien, die doch vom Verkauf von Kunst leben, gemieden werden, warum sollten Kunstinteressierte und Kunstsammler*innen ein Werk nicht kaufen, wenn es doch qualitätvoll ist? Das will nicht einleuchten. Man kennt das Argument aus Gesprächen mit Künstler*innen, die sich vom Kunstmarkt nicht angemessen anerkannt fühlen und deshalb über den manipulierten Markt schimpfen. Auf die Idee, dass sie vielleicht die Qualitätskriterien nicht erfüllen, weil sie nur Kopist*innen vergangener Stile sind, kommen sie nicht. Ich kannte einen Lehrer, dessen Bilder sahen exakt aus wie solche von Mark Rothko und er wunderte sich, dass ihn der seriöse Markt ignorierte und er nur unter Bekannten seine Placebo-Kunst absetzen konnte. Er hielt sich für einen großen, vom Markt verkannten Künstler. Nur war er es schlicht nicht. Dieses Phänomen ist häufiger, als man meint. Man muss nur einmal durch die Ausstellungen örtlicher Künstlerbünde gehen. Manche Menschen haben das kleinbürgerliche Argument gegenüber moderner Kunst „Das kann ich auch“ als Werke generierendes künstlerisches Prinzip professionalisiert. Andererseits ist das Argument mit den vom Markt verkannten Künstler*innen ja selbst noch ein am Markt orientiertes Argument, denn es verheißt dem Kunstinteressierten, „noch“ nicht (an)erkannte, in Wirklichkeit aber große Künstler*innen kennenzulernen. Stimmig ist das Argument selten. Heute werden Künstler*innen von der ersten Stunde ihres Schaffens von aufmerksamen Augen begleitet, kaum jemand fällt durchs Netz.

Vielmehr gilt es, am konkreten Werk aufzuzeigen, inwiefern hier gute Kunst erkennbar wird, inwiefern es sich um Kunst (und nicht um Kunsthandwerk) handelt und warum die adressierten Leser*innen oder auch die Kurator*innen von Kunstausstellungen sich darauf einlassen sollten. Zurzeit haben wir etwa 10.000 selbständige Bildende Künstler in Deutschland, die regelmäßig Kunstobjekte produzieren. Schon das ist eine extrem hohe Zahl, aber dazu gibt es ja noch die zigtausend privaten Künstler*innen, die neben ihrem Beruf auch noch künstlerisch tätig sind. Eine Besprechung zumindest zeitgenössischer Kunst müsste mir also plausibel machen, warum ich von all diesen Kunstobjekte produzierenden Menschen gerade diesen einen Künstler oder diese eine Künstlerin beachten sollte. Oft höre ich z.B. von Kunst ausstellenden Pfarrer*innen, der/die Künstler*in wohne in der Gemeinde. Das ist ein Grund, warum der/die Betreffende ausgestellt wird, aber gerade kein Argument, sich darauf unter dem Aspekt der „Kunst“ einzulassen. Es klingt mehr nach Kreativität als nach Kunst. Der Vorwurf, die Kunst sei irgendwie manipuliert, sagt mehr über die sich so Äußernden als über den Kunstmarkt aus. Sie können sich den Erfolg Anderer nur als Manipulation vorstellen. Das gilt natürlich nur solange, wie man nicht selbst bzw. die Künstlerfreund*innen zu den auf dem Kunstmarkt Erfolgreichen zählen. Dann ist der Erfolg selbstverständlich begründet und nicht manipuliert. Ähnliches lässt sich zu dem Argument mit dem angeblich ignoranten Feuilleton sagen („jenseits des Feuilletons“). Natürlich, wenn man darunter nur die Feuilletons der großen Zeitschriften versteht, dann könnte man diesen Eindruck haben. Aber das deckt nicht einmal ansatzweise das deutsche Feuilleton ab. Und sobald man die Metropolen verlässt, wird in der Regel über nahezu jede Kunstausstellung berichtet. Dabei nicht berücksichtigt zu werden, ist kaum möglich. Alle Feuilletonist*innen sind normalerweise ständig auf der Suche nach interessanten Positionen und neuen Perspektiven. Warum sollten sie bestimmte Künstler*innen bewusst weglassen? Auch hier stellt sich natürlich die Frage der Qualität. Warum sollte man dem Publikum epigonale Arbeiten vorstellen? Sobald aber Künstler*innen ein bestimmtes Niveau erreichen, müsste es auch schon mit dem Teufel zugehen, wenn über ihr Werk nicht berichtet würde. Sobald man aber nur in die Feuilletons der großen Zeitschriften, gar der Fachzeitschriften schaut, dann kann natürlich nicht alles dort auftauchen, das geht schon aus Platzgründen nicht.

Daneben gibt es aber mehrere hundert Kunst- und Galerie-Ausstellungen in Berlin. Jeder dieser Aussteller schickt seine Informationen an die einschlägigen Redaktionen und diese müssen ihre Journalist*innen bestimmten Ereignissen und Ausstellungen zuweisen. Natürlich werden dann schon bekannte Künstler*innen bevorzugt, aber das heißt nicht, dass bewusst bestimmte Positionen ausgeblendet würden. Wir sind schon lange nicht mehr im Kulturkampf, bei dem je nach Lager Künstler*innen ausgegrenzt werden, wir leben in post-modernen Zeiten. Aktuell stellt die von mir sehr geschätzte Galerie Nothelfer in Berlin Kunst und Künstler*innen aus, die einen Querschnitt durch die Kunstszene des Informel und der konkreten Kunst seit 50 Jahren liefert. Es sind vor allem so genannte etablierte Positionen, aber auch Neuvorschläge für das interessierte Kunstpublikum. Fast alle der gezeigten Künstler*innen (Ouhi Cha, Damien Daufresne, Madeleine Dietz, Manfred Hamm, Thomas Hartmann, Anton Henning, Gerhard Hoehme, Edgar Hofschen, László Lakner, Jürgen Messensee, Henri Michaux, Robert Motherwell, Georges Noël, Robert Schad, Walter Stöhrer, Fred Thieler, Jan Voss) gehören zu den 1000 wichtigsten Positionen ihres Landes, sei es Deutschland, Südkorea, Ungarn, Österreich, Belgien oder auch die USA. Dazu platziert die Galerie auch jüngere, in Deutschland noch nicht so bekannte Künstler*innen, von denen sie aber meint, diese könnten einmal den anderen gleichrangig werden. Ob das funktioniert, weiß die Galerie nicht, es hängt von der Wahrnehmung der konkreten Kunstwerke durch die Kunstinteressierten und die Kunstsammler*innen ab. Über diese Ausstellung wird in den großen Feuilletons vielleicht nicht berichtet werden. Und das nicht, weil sie die Galerie und die von ihr vorgestellten Positionen boykottieren würden, sondern weil es allein in Berlin noch so viele weitere interessante Galerie-Ausstellungen gibt. Aber die Galerie würde sich nicht darüber beschweren oder über den manipulierten Kunstmarkt lamentieren. Sie setzt darauf und tritt dafür ein, dass die von ihr vorgestellten Kunstpositionen die Qualität besitzen, sich beim Publikum und in der Kritik durchzusetzen. Wenn das Feuilleton darüber berichtet, ist es gut und hilft der Galeriearbeit, denn es ist ein Zeichen dafür, dass ihre Vermutung (ihre Investition) richtig war. Aber davon hängt die Bedeutung der Arbeit und die der Werke nicht ab. Natürlich geht alle Kunst auch nach Brot, es ist keine brotlose Kunst, aber das steht hier nicht im Vordergrund. 2 – Unzeitgemäßes

Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich konkret darunter verstehen soll und was es mir sagen will. Für mich ist es nur Geraune. So schreibt man, wenn man sich zu den Kunstwerken gerade nicht äußern will. Heidegger konnte 1950 auch so raunen. Wichtig scheint dem Autor zunächst die Betonung des Handwerklichen. Das ist vermutlich eine Spitze gegen eine andere Kunst, die angeblich ihr Handwerk nicht beherrscht (wie etwa die Multi-Media-Kunst). Ich halte das für ein Vor-Urteil gegenüber einer Kunst, die man selbst nicht versteht und auch gar nicht erst verstehen will. Statt sich konkret auf das Kunst-Phänomen einzulassen, statt seinen Kunstcharakter zu erörtern, lobt man lieber das Handwerk, die τέχνη. Adorno nennt das in einem Text die „Kunstgewerbereligion“. Nur erschöpft sich heute die Kunst nicht in ihrer τέχνη (zudem erfordert auch die Multimedia-Kunst handwerkliches Geschick, über das nur wenige verfügen). Eigentlich ist es ein mittelalterlicher Begriff von Handwerk, der so zur Geltung kommt. Er stammt aus einer Zeit, in der die Kunst noch nicht als freie Kunst im Zusammenspiel mit den Betrachter*innen begriffen wurde. Und dabei ist es doch gerade der Protestantismus, der diese Reflexionskultur im Angesicht der Objekte, die Kunst sein wollen, forciert hat (dazu später mehr). Nun könnte man ja überlegen, welches Kunstwerk eigentlich nicht „aus der Zeit in die Zeit sieht und sich darin zeigt“. Wenn man es der allzu bemühten Sprachartistik entkleidet, heißt das doch, dass jedes Kunstwerk zeitgebunden ist (aus der Zeit), dass es Spiegelbild oder Resonanz der Zeit ist (in die Zeit sieht) und dass es jeweils in seiner Zeit wahrgenommen wird (sich darin zeigt). All die Kunstwerke um mich herum sind aus der Zeit, sehen in die Zeit und zeigen sich in der Zeit. So what? Das ist gerade kein differenzbildendes Kriterium einer bestimmten, sondern aller Kunst. Daran ist nichts Erhellendes, wenn man von der Subjekthaftigkeit der Kunst absieht, ein Gedanke der kritischen Theorie, der dem Gedanken des Handwerks widerspricht: „Was Natur vergebens möchte, vollbringen die Kunstwerke: sie schlagen die Augen auf.“ (Adorno) Was aber sollen die im nächsten Satzteil benannten individuell erfassten, konkret in den Blick genommenen Momente des Sichtbaren sein? Man ahnt irgendwie, was gemeint ist, aber gilt nicht auch das für alle Werke der Bildenden Kunst? Selbst eine scheinbar abstrakte, in Wirklichkeit aber realistische Arbeit von Gerhard Richter wie seine 1024 Farben von 1975 ist doch ein individuell erfasster konkreter Moment des Sichtbaren. Was denn sonst? Man muss sich nur auf das Werk einlassen, um das zu verstehen. Wenn derartige Umschreibungen aber nicht mehr differenzieren, sondern nur raunend alles und damit nichts umschreiben, helfen sie den Menschen nicht weiter. Sie vernebeln den Blick und fördern so Ressentiments und nicht Kunst-Urteile. 3 – Notwendige Kontexte

Wie ist es bei unserem Beispiel? Zunächst fällt auf, dass die Ausstellung in einer Galerie, also einer Institution des Kunstmarktes stattfindet (das macht das angebliche jenseits des Marktes schon problematisch). Es ist eine Gruppen-Ausstellung mit den Schwerpunkten Bildhauerei, Malerei und Textilkunst. Im konkreten Fall handelt es sich um einen Ausstellungsraum einer Bildhauerwerkstatt und Gießerei eines der an der Ausstellung beteiligten Künstler. In früheren Zeiten hätte man das Produzenten-Galerie genannt, bei der Künstler*innen sich organisieren, um selbst auszustellen. Meines Erachtens muss man das auch benennen, denn hier überschneiden sich die Interessen von Ausstellenden und Ausgestellten. Das sollten die Leser*innen wissen. Wie das Beispiel der Produzenten-Galerien zeigt, ist es keinesfalls ehrenrührig, wenn Künstler*innen andere Künstler*innen und eben auch sich selbst ausstellen, nur sollte man es spätestens in der Kunstkritik gesagt bekommen. Das geschieht hier leider nicht. 4 – Falsche LyrismenDer Text benennt dann die beteiligten Künstler*innen und ordnet sie quasi nach Alter in einer lyrisch anmutenden Form: da gibt es die Weisen, die Gestandenen, die auf den Weg Gekommenen und die jungen Stürmer. Nun sind derartige lyrische Etikettierungen für mich immer ein Problem, denn sie fügen dem an sich schon Polyvalenten der Kunst nur weitere Valenzen hinzu. So sind die Alten nicht immer die Weisen und die Jungen nicht immer Stürmer. Aber selbst wenn man das so stehen lässt, inwiefern ist jemand mit 35 Jahren ein junger Stürmer? Eigentlich ist man da exakt an der Grenze, bis zu der man Kunstförderpreise wie den Villa-Romana-Preis bekommt. Eine 1977 geborene Videokünstlerin, deren Arbeit ich sehr schätze, hat bis 2012 (also bis zum Alter von 35) elf Kunstpreise bekommen. Eine die Kunst erobernde junge „Stürmerin“ war sie schon nach dem vierten Preis nicht mehr, sondern eine hoffnungsvolle und etablierte Künstlerin im Betriebssystem Kunst. Andererseits habe ich auf der documenta IX die 81-jährige Louise Bourgeois durchaus als ‚junge Stürmerin‘ wahrgenommen. Deshalb helfen Lyrismen bei der Einordnung von Kunst selten. Was aber um Gottes Willen sollen „gestandene Künstler“ sein? Der Duden umschreibt „gestanden“ mit „[reiferen Alters und] erfahren, erprobt, sich auf seinem Gebiet auskennend“. Man muss kein Sprachpurist sein, um das in der Kunst, die spätestens seit Baudelaire aufs Neue drängt, als höchst ambivalente Beschreibung zu empfinden. Schauen wir auf den alltäglichen Sprachgebrauch. Eine Sammlung einschlägiger Verwendungsformen nennt u.a. folgende Beispiele:

Das zeigt die Ambivalenz von Charakterisierungen wie „ein gestandener Künstler“. Noch pittoresker zeigt sich die Thesaurus-Gruppe des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache:

Ich finde all diese altersbezogenen Charakterisierungen im Blick auf die Kunst ehrlich gesagt als völlig unangemessen. Das mögen andere anders sehen. Es gab in Deutschland einmal das Phänomen der Neuen bzw. Jungen Wilden, dem aber neben vielen tatsächlich Jungen auch einige Ältere angehörten. Junge Wilde wurden sie nicht wegen ihres biographischen Alters genannt, sondern weil es die Fauves, die Wilden bereit zuvor am Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben hatte. Das Etikett bezog sich auf den Stil der Kunst, nicht auf das Alter der Beteiligten. Man stelle sich einmal vor, eine Besprechung der Documenta oder der Biennale in Venedig oder diese selbst würden die Künstler*innen nach Lebensalter ordnen: Links die Stürmer, rechts die Weisen, dazwischen die Gestandenen und die bereits auf den Weg Gekommenen. Und sind all das nicht auch Marktbegriffe, nur etwas verquast umformuliert? Die Etablierten, die Innovativen, die Außergewöhnlichen, die Trendsetter? Ich vermute, der Markt wird hier nur sprachkonservativ reformuliert. Letzteres wird aus der Formulierung deutlich, bei den neuesten Positionen handele es sich um „tastend das Eiland erstürmende Junge“. Das Wort Eiland hatte seinen Höhepunkt im 17. Jahrhundert, heute spielt es nur noch als Lyrismus eine Rolle. Bei aller Liebe für vergessene oder verdrängte Worte, aber weder ist „die Kunst“ ein Eiland (das geht schon rein kunsttheoretisch nicht, wie etwa Christoph Menke in „Die Souveränität der Kunst“ gezeigt hat), noch kann man tastend etwas erstürmen. Das ist eine nette Contradictio in adiecto, mehr nicht. Man könnte nun dem Oeuvre der ausgestellten Künstler*innen nachgehen, um zu erkunden, warum sie (angeblich) nicht im Betriebssystem Kunst wiederzufinden sind. Schnell wird deutlich, dass es vor allem damit zu tun hat, dass sich das Kunst-System inzwischen ausdifferenziert hat. Für angewandte Kunst gibt es ein eigenes System, für Kunsthandwerk und Handwerkskunst andere. Wollte man die Beteiligten ins allgemeine Kunstsystem einordnen, dann fällt die geringe Ausstellungspraxis auf. Man muss nicht an Ausstellungen teilnehmen, aber eigentlich gehört genau das zu den etablierten Standards des Betriebssystems Kunst. Dem kann man sich verweigern, darf dann aber nicht darüber klagen, dass man nicht vorkommt. 5 – Schöpfer, die schaffenWas erfahren wir noch über die beteiligten Künstler*innen und ihre Arbeit? Zumindest so viel:

Aber selbst wenn man sich auf den Gedanken einlässt, wie zeigt sich denn Gott selbst als Schöpfer, wie gestaltet er die Welt? Zunächst geschieht das nicht in einem langwierigen Prozess des Formens und Gestaltens. Ihm reichen sechs Tage für ein komplexes, das Universum umfassendes Oeuvre und am siebten ruht er aus. Und was das Bilden und ans Licht bringen betrifft, so arbeitet der biblisch bezeugte Schöpfer völlig anders. Er schafft höchst konkret mit dem Wort und nicht, um diesem Paroli zu bieten. Zumindest im evangelischen Kontext hätte doch dieser Widerspruch zur biblischen Überlieferung auffallen müssen.

Und dieser Schöpfungs-Akt durch Sprache wiederholt sich in Genesis 1 mehrfach. Da ist Gott vielleicht einem Multi-Media-Künstler verwandter als Bildhauer*innen, die angeblich „dem Wort“ Paroli bieten. Nur bei der Erschaffung des Menschen in der Überlieferung des zweiten Schöpfungsberichts geht Gott handwerklich vor:

Aber nicht einmal das haben die Künstler des ausgehenden Mittelalters geglaubt und die Erschaffung Adams visuell wieder in einen Sprech-Akt zurückverwandelt. Dennoch wird Gott in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Tradition auch als Handwerker oder Architekt dargestellt und in der biblischen Überlieferung wird gut anthropomorph von „seiner Hände Werk“ erzählt, aber es überwiegt dann doch das Sprechen:

Jedenfalls schließen sich Schöpfung und Wort, Bilden und Sprechen keinesfalls aus. A – Kleiner Exkurs zum Vergnügen: Paroli biegenMeines Erachtens bieten Werke der Bildenden Kunst weder dem Vagen, noch konkret dem Wort Paroli. Es ist interessant, dem Wort „Paroli“ nachzugehen, weil wir oft Worte gebrauchen, deren Sinn wir nicht (mehr) verstehen. Paroli bieten ist nämlich keine Widerstandshandlung, sondern eine Spekulation auf einen noch höheren Gewinn. Man hat im Spiel bereits einmal gewonnen, lässt aber seinen Gewinn auf dem Feld stehen, um mit dem nächsten Spiel noch viel mehr zu gewinnen. Im

In dem Maße, in dem die Alltagssprache den ursprünglichen Wortsinn schleift, verflüchtigt sich auch dessen Bedeutung. Heute verstehen wir unter Paroli bieten so etwas wie Widerstand leisten. Ich biete Dir Paroli = Ich trete Dir entgegen, ich widerspreche Dir. Wenn man stattdessen sagen würde Ich setze dem die These entgegen käme man dem ursprünglichen Wortsinn näher. Wer nun meint, dass Kunstwerke der Bildenden Kunst ausgerechnet dem Wort Paroli bieten, also Widerstand leisten (können / sollen / müssen), missversteht, worum es in der Kunst geht. Bildende Kunst ist nicht ein Gegner des Wortes, sondern bildet – im wahrsten Sinn des Wortes – seit 50.000 Jahren eine eigene Wirklichkeit. Tatsächlich – darin hat der Text recht – geht es darum, verstärkt das Sehen zu lernen. Kunstkritik, die Kunst nur als Verdoppelung oder Spiegelung von Texten sieht, wird der Kunst tatsächlich nicht gerecht. Aber dennoch halte ich die Rede von den Worten, die die Sicht auf die Kunst verdecken (so ähnlich argumentiert auch Oskar Bätschmann in seiner kunstgeschichtlichen Hermeneutik), nicht für zielführend. Man kann in Experimenten zeigen, dass es keinen unschuldigen, keinen reinen Blick auf die Bilder gibt. Sprache ist eine Ausdrucksform, mit deren Hilfe wir uns besser in der Welt orientieren und so auch Sehen lernen. Sie „dient“ in diesem Fall der Kunst. 6 – Dem Vagen entgegenDie Formulierung, es handele bei den ausgestellten Kreativen um Schöpfer, die dem Vagen … Paroli bieten mit dem Werk ihrer Hände ist in Bezug auf das ‚Vage‘ mehrfach missverständlich. Wo verortet sich das „Vage“ in dieser doch selbst eher vage (= unscharf) zu nennenden These? Es ist wichtig, sich in dieser Frage Klarheit zu verschaffen, denn sie ist ein zentraler Bestandteil der neueren Kunst und der philosophischen Diskussion über sie. Das Vage kann zunächst in der Außenwelt angesiedelt sein, und von den Künstler*innen im Kunstobjekt durcharbeitet und so zu einer bestimmten Klarheit gebracht werden. So sieht es Heidegger bei seiner Analyse der Schuhe von van Gogh. Im vorliegenden Text scheint dem der Verweis auf den Schöpfer zu entsprechen: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war tohu wa-bohu. Aber in der biblischen Überlieferung ist das Ungeordnete (תהו ובהו) Teil des Schöpfungsaktes, nicht diesem entgegengesetzt. Gott sieht nicht das Tohuwabohu und schafft dann Ordnung, sondern die von ihm geschaffene Erde ist chaotisch und bedarf weiterer Gestaltung. Aber selbst die gestaltete Erde bleibt noch äußerst vage und ambivalent. Der zweite Sinn, in dem vom Vagen gesprochen werden könnte, läge dort vor, wo das Vage der ungeformte Stoff, das Material der Künstler*innen wäre, das nun durchdrungen, gestaltet und zur Klarheit gebracht wird.

Das Vage kann also Thema des Kunstobjekts sein, muss aber als solches durchgearbeitet sein: nicht Undeutlichkeit an sich, negierte Deutlichkeit ist ihnen wesentlich. Sonst wären sie dilettantisch (Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie). In der neueren Kunst gibt es zahlreiche Werke, die in dem Sinne vage sind, als dass es keinen abgeschlossenen Werkprozess gibt. Robert Rauschenbergs „Black market“ etwa, das von den Interventionen der Museumsbesucher*innen verändert wird. Oder Stockhausens Partituren, die den Aufführenden offene Möglichkeiten geben, das Werk zu realisieren. Aber dann gehört die Vagheit zum Konzept des Kunstwerks. Das Vage könnte schließlich ein konstitutives Element jedes Kunstobjekt seins, weil es notwendig Offenheit, also Leerstellen in sich enthält, die es den Betrachtenden ermöglichen, ihre Lesarten in das Kunstobjekt einzutragen und so zu seiner Wahrheitsgeschichte beizutragen. Das Kunstobjekt als „offenes Kunstwerk“ (Umberto Eco) ist dann nicht nur ein Phänomen der neueren Kunst, sondern aller Kunst eingeschrieben. Sie ist nie „fertig“. Wenn also die Kunst dem Vagen entgegensteht, wie im Text behauptet wird, dann muss man unterscheiden und dann benennen, was man damit eigentlich meint. In der Allgemeinheit ist es unpräzise oder sogar unzutreffend. Auch in der Kunstkritik muss man präzise sagen, worauf man abzielt. 7 - Das Werk ihrer Hände – Das Werk Deiner HändeWenn es im Text nun heißt, dass die Schöpfer dem Wort Paroli bieten

dann frage ich mich zunächst, warum hier überhaupt eine Opposition zum Wort aufgebaut wird. Man könnte ja auch einfach sagen, die Kreativen arbeiten mit ihren Händen. Dann frage ich mich auch, was die „symbiotische Form von Schauen und Schaffen“ sein soll. Trivial verweist es darauf, dass die ausgestellten Künstler*innen bei ihrer Arbeit sowohl mit ihren Augen wie mit ihren Händen arbeiten. Das ist nicht ganz so selbstverständlich, wie es klingt, denn schließlich gibt es auch blinde Bildhauer. Der Autor will uns aber wohl nicht nur sagen, dass die Kreativen sehend ihr Werk gestalten, sondern, dass das in einer irgendwie bedeutungsvoll zu nennenden ‚symbiotischen‘ Art geschieht.

Das Lob der im Schauen und Schaffen sich zeigenden symbiotischen Form kann also durchaus mit einem Fragezeichen versehen werden. Umgekehrt lässt Gotthold Ephraim Lessing in „Emilia Galotti“ einen Maler Conti auftreten, der das Schauen präfiguriert und der im Dialog mit dem Prinzen Folgendes sagt:

Inwiefern ‚leben‘ also Schauen und Schaffen wirklich in einer symbiotischen Form, also einer Form, die für beide Teile vorteilhaft ist? Unmittelbar ‚einsichtig‘ ist das nicht. Dazu gibt es nicht zuletzt eine lange philosophische Diskussion über „die Blinden, die mit den Händen sehen“, die sich mit Namen wie Rene Descartes, William Molyneux, John Locke, Gottfried Wilhelm Leibniz und Diderot verbindet. Der Philosoph Kurt Röttgers ist dem in einem lesenswerten Text unter dem Titel „Hand-Werk“ nachgegangen, dem ich auch den Verweis auf den Text von Lessing entnommen habe und auf den ich gerne verweisen möchte. Sind Kunstwerke immer und notwendig das „Werk von Händen“, die in der symbiotischen Form von Sehen und Schaffen erzeugt wurden? Für die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts lässt sich die Vermutung nicht aufrechterhalten. Wir haben epochale Werke der Bildenden Kunst, die ganz ohne das Schaffen der Hände auskommen – auch im Bereich der Skulptur. Zumindest seit den Readymades von Marcel Duchamp wird man nicht mehr ohne Weiteres vom „schaffenden“ Künstler und dem „Werk seiner Hände“ sprechen können. Die gesamte Konzeptkunst schafft Werke, die oft dezidiert keine Hand-Werke der Künstler*in sind. Die Hervorhebung des Hand-Werks, die auch später noch in ihrer Opposition zur Kritik eine Rolle spielen wird, wäre kritisch zu reflektieren. Ohne in einen Paragone der Kunsttechniken eintreten zu wollen, wüsste ich nicht, was die Betonung des Hand-Werklichen als solches bringen soll. Ist ein handwerkliches Kunstwerk besser als ein nicht-handwerkliches Kunstwerk? Ich wüsste nicht warum. Keinesfalls – das zeigen neben den Readymades von Marcel Duchamp auch die Wortkunst-Skulpturen von Lawrence Weiner oder verschiedene Kunstobjekte von Joseph Kosuth – bedarf es eines handwerklichen Eingriffs, um Kunstwerke zu erstellen. Zwar gehören auch hier physische Aktionen zur Genese des Kunstwerks, aber diese sind außerästhetische Faktoren, sie bestimmen nicht den Kunst-Charakter.

Vom dezidierten Hand-Werk ist darin nicht die Rede. Aber es gibt ein darauf reflektierendes Kunstwerk von Dario Malkowski mit dem Titel Lesende Hände. Der Künstler ist blind. 8 – Oberflächliche DeutungenEin weiteres Vor-Urteil artikuliert sich im Text so:

In einer Ausstellung ist das vielleicht anders, da treffen wir unter Umständen auf Hunderte von Bildern, nicht alle sprechen uns an, wir gehen weiter und schauen uns das nächste Werk an. Aber so werden Werke nicht Opfer ihrer Oberfläche. Man kann Bilder falsch verstehen, aber sie widersprechen eben auch, sie bleiben ja nicht oberflächlich. Spätestens wenn ich mein Urteil über sie kommuniziere, trifft es doch auf Zuspruch und Widerspruch – sowohl von anderen Betrachter*innen wie vom Werk selbst. Und woher will man wissen, dass die Deutungen von Kunstwerken oft „flink“ erfolgen? Es ist ja das eine, ob Deutungen „spontan“ erfolgen oder eben „flink“ – also zu schnell. Selbstverständlich muss – das lernen wir schon im Kunstunterricht an der Schule – der Deutung die sorgfältige Wahrnehmung vorangehen. Und manchmal schludern wir in der Wahrnehmung von Objekten, verkürzen den Prozess, um zu Deutungen zu kommen. Faktisch sind wir wahrnehmungs-psychologisch so konditioniert. Paul Valery hat das kritisch so beschrieben:

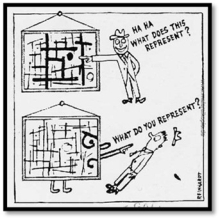

Und so kennt jeder das Phänomen, dass Kunstwerke spontan eine Assoziation auslösen, der man dann nachgeht. Das ist aber kein Grund, diese spontane Regung als „flink“ zu denunzieren. Meines Erachtens gibt es kein „vorschnell“ in der Wahrnehmung von Kunst. Sie darf nur nicht mit der ersten ‚Identifikation‘ beendet sein, sie ist ein kontinuierlicher (und unabschließbarer!) Wahrnehmungsprozess, der manchmal aus Zeitgründen abgebrochen werden muss, aber bei jeder neuen Begegnung weitergeführt wird. Und schließlich: inwiefern können Deutungen eines Werkes die Kunst selbst überlagern? Das ist eine weit verbreitete These, die nicht falsch sein muss, aber in einem anderen Sinne zutrifft, als es hier behauptet wird und die zudem jeweils genau belegt werden muss. Man müsste ja zunächst davon ausgehen, dass es ein objektives Kunstwerk jenseits seiner Wahrnehmung gibt, jenseits seines bloßen Objektcharakters. Diese Ansicht ist aber philosophisch begründungspflichtig, sie ist nicht selbstverständlich, ja sie ist höchst strittig. Die Mehrzahl der Kunst-Philosoph*innen seit 250 Jahren würde diese Ansicht nicht teilen. Sie gehen von einem konstitutiven Zusammenspiel von Autor*in, Werk und Rezipient*in aus. Es gibt zwar die These von der eigenen Wahrheit der Kunst, aber sie hat sich im Verlauf der Kunstgeschichte dramatisch gewandelt. Wie Informationen die Wahrnehmung und Deutung eines Kunstwerks beeinflussen, zeigt der Kunstschriftsteller John Berger in seinem lesenswerten Bändchen „Sehen. Das Bild der Welt in der Bilderwelt“ anhand eines Beispiels. Er zeigt uns ein Kunstwerk, das wir betrachten sollen:

Und nun ‚füttert‘ John Berger die Wahrnehmung mit folgender Information:

Und er fügt hinzu:

Das ist unbestreitbar wahr. Aber was heißt das? Selbst wenn die Information – wie im vorliegenden Fall – unzutreffend ist (Vincent van Gogh hat danach noch einige andere Bilder gemalt), hat sich wohl etwas in der Haltung gegenüber dem Bild geändert. Aber wird das Bild dadurch unsichtbar oder überlagert? Meines Erachtens nicht. Fast alle Werke der Bildenden Kunst sind uns nur mit derartigen begleitenden Informationen zugänglich, ob bewusst oder nicht. In einem funktionierenden hermeneutischen Prozess machen wir uns das klar und berücksichtigen es bei der weiteren Wahrnehmung. Natürlich schauen wir sofort, ob die neue Information im Bild sichtbar wird, unsere emotionale Grundhaltung zum Werk wird sich vermutlich ändern, aber eigentlich haben wir nur eine kultur- bzw. kunstgeschichtliche Information bekommen. Sie kann der Wahrnehmung insofern im Wege stehen, als dass wir nun im Bild etwas von der gerade erhaltenen Information widergespiegelt sehen wollen, aber diese Gefahr müssen wir uns eben hermeneutisch (im Verstehensvorgang) bewusst machen. Ich möchte ein weiteres Bild zeigen, bei dem man Ähnliches beobachten kann.

Dieses Bild lässt Sie, die Leserinnen und Leser, eine extreme Fülle von Beobachtungen machen, sowohl was die formale Gestaltung, als auch, was das Sujet betrifft. Wenn Sie es en Detail betrachten wollen, laden sie sich das Bild hier herunter. Beobachten Sie sich selbst bei der Wahrnehmung des Bildes. Sie werden merken, wie schnell Sie beginnen werden, Elemente des Bildes zu identifizieren (ohne es gleich zu deuten). Aber dann kehren Sie wieder zum Wahrnehmungsprozess zurück, weil sich dieser nicht in der Identifikation erschöpft. Das obige Kunstwerk von Paolo Veronese finden wir heute in der Accademia in Venedig unter dem Titel „Das Gastmahl im Hause des Levi“. Beschreibt das die Wahrheit des Werkes? Sicher nicht. Gemalt wurde es zunächst als Bild des Letzten Abendmahls Jesu für das Refektorium des Klosters Santi Giovanni e Paolo in Venedig. Das stieß auf den Einspruch der städtischen Inquisition, die von der Fülle der Szene irritiert war. Sie lud den Künstler vor, befragte ihn und meinte, als Bild vom „Letzen Abendmahl Jesu“ ginge das Werk nicht durch.

Hat das die Wahrheit des Werkes verändert? Die Wahrheit in der Malerei (von der Jaques Derrida unter Verweis auf Paul Cézanne sprach) sicher nicht, die Wahrnehmung des Werkes schon. Das Werk (intentio operis) ist unverändert, auch wenn es nicht mehr im Sinn des Urhebers (intentio auctoris) wahrgenommen werden kann. Es war auf einen anderen konkreten Raum hin entworfen und unter einem anderen Sujet gemalt. Und die Lesart der vorgesehenen Rezipienten (intentio lectoris), also der Mönche, kann auch nicht mehr zum Tragen kommen, weil es nicht in einem Kloster, sondern in einem Museum hängt. Das heißt fast alle die ursprüngliche Wahrnehmung rahmenden Faktoren sind verändert worden, sie bestimmen die heutige Wahrnehmung derart, dass man – auch hermeneutisch – nicht mehr zum Ursprung zurückkommt. Dennoch kann man von einer Wahrheit des Werkes, von dem Werk sprechen. Sie ist nur eine andere als jene, die das Werk verkündet hätte, wenn es bis heute in einem Refektorium eines Klosters in Venedig hinge.

Es gilt also, noch genauer hinzusehen. 2009 gab es eines Kunstausstellung in Köln, die sich ausschließlich auf die Streitgespräche rund um dieses eine Werk konzentrierte. Und alle Beiträge drehen sich um die Frage: Wie viel Wahrheit ist überhaupt in der Kunst (verborgen)? Was „unterscheidet die Schuhe, die wir alle tragen, von van Goghs Schuhgemälde? Könnte man darauf eine Antwort finden, so Heidegger, würde sie die Wahrheit des Wesens aller Kunst enthalten.“ (G. Batchen) Die WELT kam bei der Vorstellung der alle Interpretationen und das Bild vorstellenden Ausstellung 2009 in Köln zu dem Schluss:

Das heißt, Deutung führt zur vertieften Wahrnehmung. Die WELT verweist in ihrer Einschätzung auf van Gogh selbst:

Ich glaube, so sollte man das sehen. Die Worte bereichern das Werk, machen es bedeutungsvoller, reichern es mit Lesarten an, ohne es dadurch gleich verstellen zu müssen. Man kann die Menschen nur ermuntern, Kunstwerke und ihre Deutungen zu lesen. Das ist das eine. Aber Kunst gründet sich auch grundsätzlich auf Sprach-Urteilen, schlicht weil sie erfahrungsorientiert ist. Das kann man in Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft nachlesen. Das Werk, so hat es der Theologe, Künstler und Philosoph Thomas Lehnerer in seiner „Methode der Kunst“ beschrieben, ist selbst noch keine Kunst, sondern ein Vorschlag der Künstler*innen, anhand Insofern brauchen wir immer rahmende Informationen, einen Kontext. Was wir nicht brauchen, ist Schweigen. De facto schweigt ja auch der Verfasser der Ausstellungsbesprechung nicht, er nutzt schreibend sein Mundwerk. Ihm reicht nicht der bloße Hinweis auf den Ausstellungsort. Aber vielleicht meint er, alle anderen sollten schweigen, bloß er nicht. So funktioniert das aber nicht. Kunstkritik ist immer der Versuch, das eigene Kunsturteil dem Publikum anzutragen und dieses aufzufordern, durch einen eigenen Ausstellungsbesuch das gelesene Urteil zu verifizieren oder ihm zu widersprechen und so in einen Dialog zwischen Urheber*innen, Werk und Rezipient*innen einzutreten. Kant beschreibt in der Kritik der Urteilskraft, wie man ein Objekt wahrnimmt und dann sagt: Das ist schön. (Heute würden wir allgemeiner sagen: Das ist Kunst.) Dieses Urteil wird vom Subjekt als Allgemeines begriffen und Anderen angetragen. Diese wiederum haben andere Erfahrungen und kommen zu anderen Urteilen. Und nun kommt es zum Diskurs, zum Austausch der Argumente über erfahrungsbezogene Urteile. Denn nun muss man Auskunft geben, warum das schön bzw. Kunst sein soll, was man gerade betrachtet hat. Und tatsächlich gelingt das nicht in der Form solcher Urteile, wie wir sie aus allen anderen Bereichen der Lebenswelt kennen, im Sinne von: das ist blau. Das Urteil muss konstitutiv vage, im Sinne eines unabschließbaren Urteilsprozesses bleiben. Daraus entsteht die ästhetische Lust, das Vergnügen an der Kunst. Das ist der Grund, warum wir Kunstwerken, mit denen wir seit Jahren oder Jahrzehnten zusammenleben, immer wieder neue Erkenntnisse entnehmen können, weil wir mit ihnen neue Erfahrungen machen. Diese neuen Erfahrungen bleiben aber nicht subjektiv (nicht idiotisch = eigensinnig), sondern streben nach Kommunikation. Das ist das Faszinierende an der Kunst. Wir wollen mit anderen, wie die Romantiker schrieben, „Gespräche vor Gemälden“ oder auch Skulpturen führen. Theodor W. Adorno hat das in den Ergänzungen zur Ästhetischen Theorie etwas anders, aber ähnlich formuliert:

Und etwas komplexer, aber auch präziser heißt es in der Ästhetischen Theorie:

Interessanterweise stimmt das mit einer Überlegung und historischen Bewegung überein, die der Protestantismus in die Welt gebracht hat. Er sah sich ja einer Kunstauffassung gegenüber, die in den Werken der Tradition bestimmte objektive Gegebenheiten verwirklicht sah. Demgegenüber beharrte Luther auf der entscheidenden Rolle des Subjekts. Nicht das Kunstwerk vermittelt Heil, sondern es wird relevant erst in der Rezeption der Betrachter*innen.

In diesem Sinn – wenn man Martin Luther darin folgt – gibt es in protestantischer Perspektive eine grundsätzliche Deutungsbedürftigkeit der Kunst, denn erst im Dialog von Kunstobjekt und Betrachter*innen gibt es Kunst in einem umfassenden Sinn. Auch Martin Luther würde nicht bestreiten, dass es von Künstler*innen geschaffene Kunstobjekte gibt, aber alles weitere hängt dann von ihrer Wahrnehmung ab. Dass diese Deutungen nicht flink erfolgen sollen, ist selbstverständlich. Aber ohne Deutungen geht es auch bei Martin Luther nicht. Gerade die Vielzahl der Deutungen ermöglicht die vertiefte Annäherung an das Kunstobjekt. Martin Luther hat in der Auseinandersetzung mit Lukas Cranach sicher viel dafür getan, dass dessen Bilder – wie etwa die diversen zum Thema Gesetz und Evangelium – vereindeutigt wurden, d.h. seiner Theologie entsprachen, aber das macht dessen Bilder keinesfalls ein-deutig. 9 - Handwerk und MundwerkKommen wir zu einem anderen, sich unmittelbar anschließenden Satz des Kunstkommentars:

Erlegt?? Ernsthaft? Ist das Verhältnis von Kunstobjekt und Kunstkritik das einer Jagd? Lautet so das Urteil des Autors über die Kunstkritik der Gegenwart? Das wäre eine fatale Einstellung. Derartige Sätze haben eine Tradition in der deutschen Geschichte, sie entsprechen Reden, die von der ‚zersetzenden Kritik‘ sprachen. Ich greife ein besonders krasses heraus:

Ich will dem Verfasser des zu analysierenden Textes gar nicht derartiges Gedankengut unterstellen, aber die Muster ähneln sich zu sehr, um nicht zu erschrecken: Der Kampf der Kunst gegen Geistesterror, das Totschweigen, die Kritik des Feuilletons, die Kunstkritik, die gegen das Werk ausgespielt wird, der angebliche Vorwurf des altmodischen. Was ich als analoge Struktur sehe, ist die Apologie des Überlieferten in Abgrenzung vom Neuen und der zugespitzte Kontrast von Kunstwerk und Kunst-Kritik. Ich finde allein schon das Wort „Mundwerk“ für den Kommentar, die Kritik und die Analyse von Kunstobjekten eine ehrenrührige Bezeichnung. Solche Sprache hat die Kunst zu ihrer Verteidigung gar nicht nötig. Und im Kontext der evangelischen Zeitschrift, die kein einziges der in der Ausstellung gezeigten Werke abbildet, ist es ein performativer Widerspruch. Offenkundig ist es ja nicht so, dass es reichen würde, auf einer ganzen Seite der Zeitschrift auch ein Werk (gegebenenfalls in situ) abzubilden, das dann für sich selbst 'spricht' und allenfalls durch einige Hinweise ergänzt würde. Stattdessen lesen wir dreieinhalbtausend Zeichen Text und bekommen keinen visuellen Eindruck, wovon und worüber hier geredet wird. Das wäre dann nicht schlimm, wenn nicht im Text selbst das Mundwerk zum Problem einer kunstfernen Welt gemacht würde. So ist es doch ziemlich bigott. 10 – Das Spürbare, das Mundwerk und die Stille

Zunächst widerspricht das dem, was der Autor zuvor ausgeführt hatte, wonach das Mundwerk mit seinen Deutungen das Werk überlagert. Nun aber scheint sich das Werk dem Mundwerk zu entziehen und man hätte gerne gewusst, was denn zutreffend ist und wie das geschieht. Triumphiert letztlich doch das Werk über das Wort – etwa durch seine bloße Existenz? Und sind es nur die Werke der vorgestellten Ausstellung, die Werke zeigt, die dem deutenden Prozess entkommen sind? Man weiß es nicht, er sagt es nicht. Still ruht der Sinn und spricht nicht. Aber wir wissen alle, dass Werke sehr wohl 'sprechen', wir gehen durch die Ausstellungen der Kunst und jedes Werk flüstert uns zu: Schau mich an, schau nur auf mich, Du sollst kein anderes Kunstwerk haben neben mir. Es fordert unsere ganze Konzentration, unser ganzes Hintergrundwissen, all das, was wir aus unserer Lebenswelt in den Dialog mit der Kunst mitbringen, was im Gespräch mit dem Kunstwerk Resonanzen hervorbringt. Und was meint der Text, wenn er vom „Spürbaren“ des Werks spricht? Bezieht sich das auf das haptische Element einer Skulptur im Sinne von: körperlich Ertasten (das in Ausstellungen in der Regel aber nicht erlaubt ist)? Oder meint das, was ich eher vermute, so etwas wie „das spüre ich“ im Sinne der inneren Wahrnehmung? Nur lässt sich das Spürbare nicht objektivieren (das musst Du doch spüren), sondern nur erzählen und in einem gewissen Sinn bekennen. Und dieses subjektiv Erspürte drängt dann eben doch zur Kommunikation, zum Gespräch mit, vor und über die Kunstobjekte. Genau an dieser Stelle setzt das, was man abfällig „Mundwerk“ nennen kann, in Wirklichkeit aber Kunsturteil ist, auf den Austausch mit anderen, aufs Wort.

11 – Staunen über subkutane FühlbarkeitMit dem Staunen vor der Kunst kommen wir zu jenem Moment, wo der Text die Wahrheit kurz streift, um sie gleich wieder mit begrifflichen Verwirrungen in Frage zu stellen. Wir lesen, die Kunst der Künstler*innen…

Obwohl ich seit 50 Jahren täglich mit dem Subkutanen zu tun habe, weil mein Insulin in diese Hautschicht injiziert wird, habe ich keine Ahnung, was „subkutane Fühlbarkeit“ sein soll. Unterscheidet sie sich von der „Fühlbarkeit“ der Haut, die wir verspüren, wenn wir mit einer Feder über sie streichen? Oder wenn Sonnenlicht auf unsere Haut trifft? Oder geht es um Seelisches und „subkutane Fühlbarkeit“ ist nur eine (dann freilich missglückte) Metapher für "das geht mir unter die Haut“ (sub – cutis)? Oder hat es handfest mit dem physischen Fühlen zu tun, wie wenn wir mit der Hand über eine Skulptur streichen? Messen kann man „subkutane Fühlbarkeit“ aber wohl kaum. Diese Anleihen bei der ästhetischen Theoriebildung des Sturm-und-Drang und der Romantik führen nicht zu einer Klarheit darüber, was der Autor eigentlich meint. Das Problem ist, dass jeder unter „Fühlbarkeit“ oder unter „subkutan“ etwas anderes versteht und „subkutane Fühlbarkeit“ dann noch willkürlicher wirkt. Der Theologe und Philosoph Johann Georg Sulzer spricht 1771 in seiner „Allgemeinen Theorie der Schönen Künste“ von der „Fühlbarkeit der Seele“ (Der Grund des poetischen Genies wird also in einer ungewöhnlich großen Fühlbarkeit der Seele zu suchen sein) und ordnet diese damit in die Genie-Ästhetik ein. Die Künstler*innen müssen sozusagen in ihrer Sensitivität ausgebildet sein (Denn eben die Mittel, welche den angeborenen Geschmack verstärken und erweitern, erhöhen die Fühlbarkeit der Seele.) Bei Goethe und einigen anderen Schriftstellern finden sich Bezüge auf diese Vorstellung. Aber darum kann es im vorliegenden Fall wohl nicht gehen. Der Philosoph und Naturforscher Johannes Nikolaus Tetens schreibt 1777 im ersten Band seiner Philosophischen Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung:

Man merkt, wie schwer es Tetens fällt, neben den äußerlichen Eindrücken so etwas wie innere „Fühlbarkeit“ empirisch zu belegen. Ihm fällt keine Antwort ein. B – Kleiner Exkurs zum Rätselcharakter der Kunst (bei Adorno)Kommen wir zum Moment der Wahrheit, von dem ich eben sprach. Das ist meines Erachtens der Moment des Staunens vor der Kunst, insofern sich das konkretisiert als der Rätselcharakter von Kunst. Das Rätselhafte von Kunstwerken bezieht sich ja nicht auf das, was wir zufälligerweise nicht oder noch nicht über ein Bild wissen (sodass wir das Rätsel durch Zufuhr von Information lösen könnten), sondern es ist geradezu konstitutiv in die Kunst selbst eingeschrieben. Das hat insbesondere Adorno in seiner Ästhetischen Theorie herausgearbeitet. Denn nur scheinbar gibt der Inhalt / das Sujet der Kunstwerke deren Bedeutung und Gehalt vor:

Es geht also darum, sich auf das in den Bildern einzulassen, was nicht bloß Tautologie zu etwas Außerbildlichem, was nicht nur Visualisierung von etwas ist, was von einem Text vorgegeben wird, auch wenn es zunächst so zu scheinen mag:

Aber was heißt das? Zunächst einmal dies, dass Kunstwerke deutungsbedürftig sind, aber in ihrer jeweiligen Deutung nicht erschöpfend erfasst sind. Oder mit anderen Worten:

12 – Die unbeirrbare Orientierung an der TraditionEs mutet schon befremdlich an, wenn in der Kunst oder auch im Protestantismus die „unbeirrbare Orientierung an der Tradition“ gepriesen wird, genauer die

Daran ist so viel schräg, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll. Was ist denn eigentlich „reifendes Greifen“? Laut Google kommt es dem Autor zu, der erste zu sein, der diese Alliteration verwendet. Das macht sie aber nicht verständlicher. Man könnte sagen, im Rahmen der Werkentwicklung kommen Künstler*innen zu einem stimmigen Werkausdruck. Aber „reifendes Greifen nach der eigenen künstlerischen Wirklichkeit“ will ja mehr aussagen. Und was ist die „eigene künstlerische Wirklichkeit“ konkret? Alle Kunstwerke schaffen eine eigene Wirklichkeit, das ist der Kern von Kunst. Man verdoppelt die Wirklichkeit nicht, sondern schafft eine eigenständige. Und das macht man auch, wenn man sich nicht an der Tradition oder am „greifenden Reifen“ orientiert. Und was ist eine „lernend schaffende Hand“? Ist das eine Umschreibung von „Lernprozess“ im handwerklichen Bereich, also die Ausbildung der τέχνη? Der innere Kompass, der danach bemüht wird, ist ebenso wenig zielführend. Er taucht in der deutschen Sprache Ende des 20. Jahrhunderts wie aus dem Nichts auf und scheint nahezu exklusiv der esoterisch-spirituellen Sprache zuzugehören. Er scheint mir das Gegenteil von gesellschaftlicher Orientierung zu sein. Da wo übergeordnete gesellschaftliche Übereinkünfte schwinden, setzt der innere Kompass ein. In der Sprache des 19. Jahrhunderts habe ich den Begriff nicht gefunden, 1908 einmal bei Rilke, der ihn aber entgegengesetzt zum hier vollzogenen Sprachgebrauch einsetzt. Rilke meint, manche Kunstwerke irritieren den inneren Kompass – und er meint das positiv. All das kann aber durchaus Richtiges beschreiben, wird aber hier so unkonkret eingesetzt, dass es nichtssagend bleibt. Was wäre denn eine „unbeirrbare Orientierung an der Tradition“? Heißt das, den handwerklichen Vorgaben der Tradition zu folgen? Aber bitte schön, welcher? Der Tradition der Kunst vor der naturalistischen Wende, also der byzantinischen vor Giotto oder Jan van Eyck? Ich vermute, keine/r der ausgestellten Künstler*innen folgt dieser Tradition. Oder ist die Tradition der alten Meister um 1500 gemeint? Oder die des Realismus im 19. Jahrhundert? Tradition – das schreibt sich so einfach und ist doch so nichtssagend.

Liest man das genau, dann ist der Wunsch nach einer Kunst, die sich an der Tradition orientiert dadurch motiviert, zu einer traditionalistischen Gesellschaft zurückzukehren. Ich glaube, dass es im Kern genau darum geht, es ist durch und durch reaktionär. Stattdessen müsste man sich an Victor Hugo orientieren, der schrieb, man könne es den alten Meistern nur gleichtun, indem man ihnen nicht gleicht. 13 – Vom Mehrwert der MeisterschaftIn der Summe kommt der betrachtete Text zu folgendem Ergebnis:

Ebenbürtig = von gleicher Geburt ist ein feudales Argument. Und als solches überzeugt es mich ganz und gar nicht. Ich wüsste aber auch nicht, was "geistig-ästhetische Meisterschaft" sein soll. Ist es das, was Goethe in seinen venezianischen Epigrammen schreibt:

Heute gibt es diesen Begriff der Meisterschaft nicht mehr, er wurde nahezu vollständig an den Sport abgetreten und damit gewandelt im Sinne des Wettkampfs. Und so nutzt ihn auch der Text, wenn er "handwerkliche Meisterschaft" in einer Konkurrenz zur "geistig-ästhetischen Meisterschaft" treten lässt. Es ist die Sportifizierung der Kultur. Aber inwiefern ist "handwerkliche Meisterschaft" überhaupt ein künstlerisches Argument? Auch die „Reichsschamhaarmaler“ des Nationalsozialismus wie Adolf Ziegler sind ja durch handwerkliche Meisterschaft charakterisiert. Und auch der größte Teil des sozialistischen Realismus beherrschte sein Handwerk. Erst die geistig-ästhetische Durchdringung ihrer Werke erschließt das Moment des Wahren oder Falschen daran. Kunst ist ein Kulturphänomen und ein kulturgeschichtliches Phänomen, nicht Ausdruck einer für immer feststehenden Wahrheit. Nicht das Handwerk macht die Kunst, sondern erst das gelingende Zusammenspiel von Urheber*in, Werk und Leser*in. 14 – Kulturkritik als Kritik der Kunstkritik oder: Die KunstgewerbereligionKunsthermeneutik dient dem Verstehen von Kunst und dem Sehen von Kunstobjekten. Sie ist kein Spielfeld ideologischer Ressentiments, kein Theaterboden für die Etablierung einer Kunstgewerbereligion. Ihre Sprache darf komplex sein, sie kann sich ihren Objekten anschmiegen, aber sie sollte die vorzustellende Kunst nicht vernebeln.

Zum Abschluss – Ein Gedicht: Der Wasseresel (von Christian Morgenstern)

|

||

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/128/am718.htm |

Nicht nur im engeren kirchlichen Bereich, sondern auch im allgemeinen bundesdeutschen Feuilleton steht es um die Kunstkritik, die ja selbst ein Teil der Kulturhermeneutik ist, nicht zum Besten. Das ist eine Klage, die selbst von vielen Kunstkritikern geteilt wird. An die Stelle einer präzisen Analyse von Kunstwerken, die diese dem Publikum näherbringt, ist ein diffuses Geraune getreten, das allzuoft mit kleinbürgerlichen Vorurteilen durchsetzt ist.

Nicht nur im engeren kirchlichen Bereich, sondern auch im allgemeinen bundesdeutschen Feuilleton steht es um die Kunstkritik, die ja selbst ein Teil der Kulturhermeneutik ist, nicht zum Besten. Das ist eine Klage, die selbst von vielen Kunstkritikern geteilt wird. An die Stelle einer präzisen Analyse von Kunstwerken, die diese dem Publikum näherbringt, ist ein diffuses Geraune getreten, das allzuoft mit kleinbürgerlichen Vorurteilen durchsetzt ist. einer auch kulturell engagierten evangelischen Zeitschrift fand ich eine Ausstellungkritik, die mir symptomatisch für Kunstkritik nicht nur in der Kirche, sondern auch im Feuilleton erschien. Ich nenne weder Zeitschrift noch Verfasser, weil es darum gar nicht geht.

einer auch kulturell engagierten evangelischen Zeitschrift fand ich eine Ausstellungkritik, die mir symptomatisch für Kunstkritik nicht nur in der Kirche, sondern auch im Feuilleton erschien. Ich nenne weder Zeitschrift noch Verfasser, weil es darum gar nicht geht.  Aber es ist schlicht so, dass wir in Deutschland sehr viele und eben auch sehr viele gute Künstler*innen haben, so viele, dass nicht jede*r in den großen Ausstellungen oder gar Museen berücksichtigt werden kann. Ich glaube alle, die sich länger mit zeitgenössischer Kunst beschäftigen, kennen Künstler*innen, die sie für gut und vielversprechend halten und es deshalb bedauern, wenn diese nicht zu den 1000 besten Künstler*innen Deutschlands seit 1880 (das ist der Referenzrahmen der Künstlerdatenbank artfacts.net) gezählt werden. Aber dann sollte man für sie mit Argumenten eintreten, aber nicht das verfehlte Klischee von den verkannten Künstler*innen kultivieren.

Aber es ist schlicht so, dass wir in Deutschland sehr viele und eben auch sehr viele gute Künstler*innen haben, so viele, dass nicht jede*r in den großen Ausstellungen oder gar Museen berücksichtigt werden kann. Ich glaube alle, die sich länger mit zeitgenössischer Kunst beschäftigen, kennen Künstler*innen, die sie für gut und vielversprechend halten und es deshalb bedauern, wenn diese nicht zu den 1000 besten Künstler*innen Deutschlands seit 1880 (das ist der Referenzrahmen der Künstlerdatenbank artfacts.net) gezählt werden. Aber dann sollte man für sie mit Argumenten eintreten, aber nicht das verfehlte Klischee von den verkannten Künstler*innen kultivieren. Nehmen wir eine renommierte Fachzeitschrift wie das

Nehmen wir eine renommierte Fachzeitschrift wie das  Kehren wir zurück zu der als Folie dienenden Ausstellungsbesprechung. Eingestimmt wird man auf die Ausstellung mit den Worten, man stoße dort auf

Kehren wir zurück zu der als Folie dienenden Ausstellungsbesprechung. Eingestimmt wird man auf die Ausstellung mit den Worten, man stoße dort auf Im nächsten Schritt müsste es um die Benennung des Kontextes gehen. Normalerweise reicht es, auf den Ausstellungsort und die ausstellende Institution zu verweisen. Alle, die sich ein wenig mit Kunst beschäftigt haben, wissen dann, worum es geht: ein Museum ist ein anderes Argument als eine Kunsthalle, diese ein anderes als ein Kunstverein und dieser ein anderes als eine Galerie. Dazwischen gibt es noch diverse andere Akteur*innen wie Kunstforen oder Biennalen oder Fördervereine für junge Kunst. Hinzu kommt der Unterschied zwischen einer Solo-Ausstellung, einer Gruppen- oder einer Themen-Ausstellung. In der Regel weiß man, dass eine Solo-Ausstellung in einem Museum ein anderes Argument ist als eine Gruppen-Ausstellung in einer Galerie. Das gehört zum Grundwissen des Betriebssystems Kunst.

Im nächsten Schritt müsste es um die Benennung des Kontextes gehen. Normalerweise reicht es, auf den Ausstellungsort und die ausstellende Institution zu verweisen. Alle, die sich ein wenig mit Kunst beschäftigt haben, wissen dann, worum es geht: ein Museum ist ein anderes Argument als eine Kunsthalle, diese ein anderes als ein Kunstverein und dieser ein anderes als eine Galerie. Dazwischen gibt es noch diverse andere Akteur*innen wie Kunstforen oder Biennalen oder Fördervereine für junge Kunst. Hinzu kommt der Unterschied zwischen einer Solo-Ausstellung, einer Gruppen- oder einer Themen-Ausstellung. In der Regel weiß man, dass eine Solo-Ausstellung in einem Museum ein anderes Argument ist als eine Gruppen-Ausstellung in einer Galerie. Das gehört zum Grundwissen des Betriebssystems Kunst. Ich würde so etwas

Ich würde so etwas

Kartenspiel Pharo biegt man dazu die Ecke der Spielkarte um, man biegt Paroli, wie man es auf dem nebenstehenden Bilddetail sehen kann. Dann weiß der Bankhalter, dass der Wetteinsatz nicht sofort eingelöst wird. Paroli biegen / bieten heißt also ursprünglich nicht, sich jemandem oder einer Sache entgegenzustellen, sondern mit einer für die Bank als Gegenüber vielleicht überraschenden Handlung seinen Wetteinsatz samt Gewinn noch einmal zu riskieren. Das kann man natürlich fortsetzen, bis man – wie der Spieler in Dostojewskis gleichnamigen Roman beim Roulette – schließlich verliert. Und man verliert à la longue immer, weshalb es zumindest bei Wettspielen nicht immer sinnvoll ist, permanent Paroli zu bieten.

Kartenspiel Pharo biegt man dazu die Ecke der Spielkarte um, man biegt Paroli, wie man es auf dem nebenstehenden Bilddetail sehen kann. Dann weiß der Bankhalter, dass der Wetteinsatz nicht sofort eingelöst wird. Paroli biegen / bieten heißt also ursprünglich nicht, sich jemandem oder einer Sache entgegenzustellen, sondern mit einer für die Bank als Gegenüber vielleicht überraschenden Handlung seinen Wetteinsatz samt Gewinn noch einmal zu riskieren. Das kann man natürlich fortsetzen, bis man – wie der Spieler in Dostojewskis gleichnamigen Roman beim Roulette – schließlich verliert. Und man verliert à la longue immer, weshalb es zumindest bei Wettspielen nicht immer sinnvoll ist, permanent Paroli zu bieten. Symbiose (zusammen-leben) kann einerseits in der Biologie „die Vergesellschaftung von Individuen zweier unterschiedlicher Arten, die für beide Partner vorteilhaft ist“ bedeuten, und andererseits in der Psychologie ein „zwischenmenschliches Zusammenleben, das oft auch ein Abhängigkeitsverhältnis widerspiegelt“. In beiden Fällen geht es um eigenständige, voneinander unabhängige, aber in einer qualifizierten Form von Beziehung stehenden Individuen. Das ist nun gerade beim Sehen und Schaffen nicht gegeben. Schauen und Schaffen stehen in einer durch das Gehirn des Menschen vermittelten Beziehung, sind aber keine losgelösten, eigenständigen Individuen oder gar Lebewesen. Sie sind verbunden, aber nicht symbiotisch.

Symbiose (zusammen-leben) kann einerseits in der Biologie „die Vergesellschaftung von Individuen zweier unterschiedlicher Arten, die für beide Partner vorteilhaft ist“ bedeuten, und andererseits in der Psychologie ein „zwischenmenschliches Zusammenleben, das oft auch ein Abhängigkeitsverhältnis widerspiegelt“. In beiden Fällen geht es um eigenständige, voneinander unabhängige, aber in einer qualifizierten Form von Beziehung stehenden Individuen. Das ist nun gerade beim Sehen und Schaffen nicht gegeben. Schauen und Schaffen stehen in einer durch das Gehirn des Menschen vermittelten Beziehung, sind aber keine losgelösten, eigenständigen Individuen oder gar Lebewesen. Sie sind verbunden, aber nicht symbiotisch. Manche Künstler*innen gehen sogar so weit, dass sie Schauen und Schaffen entkoppeln möchten, weil sie der Vermittlungsleistung des Gehirns nicht trauen bzw. sie als „übergriffig“ empfinden. Sie glauben, dass ihr Gehirn ihnen beim Arbeiten nicht nur das Erschaute zur Verfügung stellt, sondern eben auch schon bestimmte Bildlösungen vorgibt, sie also in der Gestaltung des Kunstobjekts gerade nicht mehr frei sind. Die auf dem Kopf gemalten Bilder von Georg Baselitz sind so ein Versuch, dem zu entkommen. Es gibt Maler*innen, die sich beim künstlerischen Prozess die Augen verbinden, um sich der Bild erzeugenden bzw. fixierenden Verführungskraft des Gehirns zu entziehen. Oder sie entwerfen in der Tradition von John Cage Gestaltungsverfahren mit aleatorischen Momenten. Sich gegen die Vermittlungsleistungen durch das Gehirn durchsetzen zu können, sind große Leistungen.

Manche Künstler*innen gehen sogar so weit, dass sie Schauen und Schaffen entkoppeln möchten, weil sie der Vermittlungsleistung des Gehirns nicht trauen bzw. sie als „übergriffig“ empfinden. Sie glauben, dass ihr Gehirn ihnen beim Arbeiten nicht nur das Erschaute zur Verfügung stellt, sondern eben auch schon bestimmte Bildlösungen vorgibt, sie also in der Gestaltung des Kunstobjekts gerade nicht mehr frei sind. Die auf dem Kopf gemalten Bilder von Georg Baselitz sind so ein Versuch, dem zu entkommen. Es gibt Maler*innen, die sich beim künstlerischen Prozess die Augen verbinden, um sich der Bild erzeugenden bzw. fixierenden Verführungskraft des Gehirns zu entziehen. Oder sie entwerfen in der Tradition von John Cage Gestaltungsverfahren mit aleatorischen Momenten. Sich gegen die Vermittlungsleistungen durch das Gehirn durchsetzen zu können, sind große Leistungen. Aus der Zeit der zu Ende gehenden ostdeutschen Republik stammt ein Buch über Skulpturen der DDR, das den doppeldeutigen Titel „WERK DEINER HÄNDE“ trägt. Ich finde das Buch deshalb interessant, weil es mit einer gewissen Dialektik von göttlichem Schöpfungswerk und menschlichem Kunstwerk spielt.

Aus der Zeit der zu Ende gehenden ostdeutschen Republik stammt ein Buch über Skulpturen der DDR, das den doppeldeutigen Titel „WERK DEINER HÄNDE“ trägt. Ich finde das Buch deshalb interessant, weil es mit einer gewissen Dialektik von göttlichem Schöpfungswerk und menschlichem Kunstwerk spielt. Wieder so ein Geraune, das ich in seiner konkreten Zuspitzung schwierig finde. Beginnen wir mit dem ersten Halbsatz. Ich weiß gar nicht, wie Bildende Kunst Opfer ihrer Oberfläche werden kann. Heißt das, dass sie nur oberflächlich wahrgenommen wird? Oder besagt das, dass die Kritik nicht unter die Oberfläche des Werks, dem visuell Erfassbaren dringt? Ich wüsste nicht, warum. Für mich macht diese Phrase wenig Sinn. Um mich herum in meinem Arbeitszimmer hängen und stehen 30 Kunstobjekte, die mich zum Teil seit Jahrzehnten, zum Teil aber auch erst seit einigen Monaten begleiten. Wie können sie Opfer ihrer Oberfläche werden? Ich schaue nicht jeden Tag mit der gleichen Intensität auf jedes einzelne Werk, aber sie kommen mir immer wieder in den Sinn und werden Gegenstand der Reflexion.

Wieder so ein Geraune, das ich in seiner konkreten Zuspitzung schwierig finde. Beginnen wir mit dem ersten Halbsatz. Ich weiß gar nicht, wie Bildende Kunst Opfer ihrer Oberfläche werden kann. Heißt das, dass sie nur oberflächlich wahrgenommen wird? Oder besagt das, dass die Kritik nicht unter die Oberfläche des Werks, dem visuell Erfassbaren dringt? Ich wüsste nicht, warum. Für mich macht diese Phrase wenig Sinn. Um mich herum in meinem Arbeitszimmer hängen und stehen 30 Kunstobjekte, die mich zum Teil seit Jahrzehnten, zum Teil aber auch erst seit einigen Monaten begleiten. Wie können sie Opfer ihrer Oberfläche werden? Ich schaue nicht jeden Tag mit der gleichen Intensität auf jedes einzelne Werk, aber sie kommen mir immer wieder in den Sinn und werden Gegenstand der Reflexion. „Die meisten Leute nehmen die Welt viel häufiger mit dem Verstand als mit den Augen wahr. Anstelle farbiger Räume nehmen sie Begriffe in sich auf. Eine kubische weißliche Form, die hoch steht und mit Reflexen von Glasscheiben durchschossen ist, nennen sie mir nichts dir nichts ein Haus, was für sie soviel heißt wie: Das Haus!

„Die meisten Leute nehmen die Welt viel häufiger mit dem Verstand als mit den Augen wahr. Anstelle farbiger Räume nehmen sie Begriffe in sich auf. Eine kubische weißliche Form, die hoch steht und mit Reflexen von Glasscheiben durchschossen ist, nennen sie mir nichts dir nichts ein Haus, was für sie soviel heißt wie: Das Haus!

Also benannte Veronese es einfach um und unter dem neuen Titel finden die Besucher*innen es heute in Venedig nicht im Refektorium des Klosters, sondern 1,5 Kilometer entfernt in der Accademia.

Also benannte Veronese es einfach um und unter dem neuen Titel finden die Besucher*innen es heute in Venedig nicht im Refektorium des Klosters, sondern 1,5 Kilometer entfernt in der Accademia. Ein anderer berühmter Fall einer scheinbar deutenden Sprachüberlagerung eines Werks sind die von Vincent van Gogh gemalten Schuhe, die wir eigentlich nur kennen, weil berühmte Philosophen und Kunstkritiker sich damit auseinandergesetzt haben. Seit Martin Heidegger 1935 beschloss, das Kunstwerk „Ein Paar Schuhe“ von Vincent van Gogh aus dem Jahr 1886 zum Gegenstand einer Vorlesung zu machen, die er 1950 erweitert unter dem Titel „Der Ursprung des Kunstwerks“ veröffentlichte, gibt es eine andauernde Diskussion über dieses Werk. 1968 antwortete der amerikanische Kunsthistoriker Meyer Schapiro mit einer eigenen mehr am Malerischen orientierten Auslegung, 1978 dekonstruiert der französische Philosoph Jaques Derrida scharfsinnig die Wahrnehmungen seiner beiden Kollegen: handelt es sich überhaupt über ein Paar Schuhe oder doch nicht um zwei einzelne, vielleicht sogar zwei linke?

Ein anderer berühmter Fall einer scheinbar deutenden Sprachüberlagerung eines Werks sind die von Vincent van Gogh gemalten Schuhe, die wir eigentlich nur kennen, weil berühmte Philosophen und Kunstkritiker sich damit auseinandergesetzt haben. Seit Martin Heidegger 1935 beschloss, das Kunstwerk „Ein Paar Schuhe“ von Vincent van Gogh aus dem Jahr 1886 zum Gegenstand einer Vorlesung zu machen, die er 1950 erweitert unter dem Titel „Der Ursprung des Kunstwerks“ veröffentlichte, gibt es eine andauernde Diskussion über dieses Werk. 1968 antwortete der amerikanische Kunsthistoriker Meyer Schapiro mit einer eigenen mehr am Malerischen orientierten Auslegung, 1978 dekonstruiert der französische Philosoph Jaques Derrida scharfsinnig die Wahrnehmungen seiner beiden Kollegen: handelt es sich überhaupt über ein Paar Schuhe oder doch nicht um zwei einzelne, vielleicht sogar zwei linke?  des Werkes ästhetische Erfahrungen zu machen. Das ist ja eine der Schwierigkeiten im Umgang mit Höhlenmalerei, die man Kunst nennt, obwohl wir überhaupt nicht wissen, wozu sie diente und was die Intention ihrer Urheber*innen war. Wir erkennen sie als Kunst (an), weil wir sie mit Werken vergleichen, die Jahrtausende später unter dem Anspruch, Kunst zu werden, geschaffen wurden und wir analoge Erfahrungen mit ihnen machen.

des Werkes ästhetische Erfahrungen zu machen. Das ist ja eine der Schwierigkeiten im Umgang mit Höhlenmalerei, die man Kunst nennt, obwohl wir überhaupt nicht wissen, wozu sie diente und was die Intention ihrer Urheber*innen war. Wir erkennen sie als Kunst (an), weil wir sie mit Werken vergleichen, die Jahrtausende später unter dem Anspruch, Kunst zu werden, geschaffen wurden und wir analoge Erfahrungen mit ihnen machen. So schreibt der Kunsthistoriker Werner Hofmann in seinem Aufsatz „Die Geburt der Moderne aus dem Geist der Religion“ zur Ausstellung „Luther und die Folgen für die Kunst“ in der Hamburger Kunsthalle:

So schreibt der Kunsthistoriker Werner Hofmann in seinem Aufsatz „Die Geburt der Moderne aus dem Geist der Religion“ zur Ausstellung „Luther und die Folgen für die Kunst“ in der Hamburger Kunsthalle: Die beiden nächsten Sätze aus dem Text lauten:

Die beiden nächsten Sätze aus dem Text lauten: Dass das Kunstobjekt aus seiner Form still hervorlugt glaube ich daher nicht. „Lugen“ ist unbestreitbar ein uraltes oberdeutsches Wort, es wird ins 9. Jahrhundert datiert, seinen Höhepunkt hat es im 17. Jahrhundert. Bei Schiller wird es bewusst mundartlich gebraucht. Nach 1945 wird es kaum genutzt. Wer es heute dennoch verwendet, betreibt Sprachornamentik. Aber wenn man schon den barocken Sprachgebrauch liebt, sollte man ihn doch treffsicher einsetzen. Wie kann das Sichtbare(!) und Spürbare(!) ruhen und in der Stille(!) hervorlugen? Man muss sich das einmal für den Moment vorstellen. Was lugt denn bei einer Skulptur von Ernst Barlach wie dem nebenstehenden Tanzenden hervor? Das ist ein verquaster Lyrismus jener, die sich der Anstrengung des ästhetischen Urteils entziehen wollen. Es ist ein beredtes Werk und ein zum Reden anregendes Werk. Kunstwerke lugen nicht und sie lügen nicht, sie gestalten ihre eigene Wirklichkeit.

Dass das Kunstobjekt aus seiner Form still hervorlugt glaube ich daher nicht. „Lugen“ ist unbestreitbar ein uraltes oberdeutsches Wort, es wird ins 9. Jahrhundert datiert, seinen Höhepunkt hat es im 17. Jahrhundert. Bei Schiller wird es bewusst mundartlich gebraucht. Nach 1945 wird es kaum genutzt. Wer es heute dennoch verwendet, betreibt Sprachornamentik. Aber wenn man schon den barocken Sprachgebrauch liebt, sollte man ihn doch treffsicher einsetzen. Wie kann das Sichtbare(!) und Spürbare(!) ruhen und in der Stille(!) hervorlugen? Man muss sich das einmal für den Moment vorstellen. Was lugt denn bei einer Skulptur von Ernst Barlach wie dem nebenstehenden Tanzenden hervor? Das ist ein verquaster Lyrismus jener, die sich der Anstrengung des ästhetischen Urteils entziehen wollen. Es ist ein beredtes Werk und ein zum Reden anregendes Werk. Kunstwerke lugen nicht und sie lügen nicht, sie gestalten ihre eigene Wirklichkeit. Kunstwerke, die wir mehr oder weniger restlos in inhaltliche Topoi überführen könnten, wären überhaupt keine Kunstwerke. Man könnte sie im besten Falle als Design, als Illustration, als Gewerbe oder als bloßes Abbild bezeichnen:

Kunstwerke, die wir mehr oder weniger restlos in inhaltliche Topoi überführen könnten, wären überhaupt keine Kunstwerke. Man könnte sie im besten Falle als Design, als Illustration, als Gewerbe oder als bloßes Abbild bezeichnen: „Es ist eben nicht möglich über eine Sache zu sprechen, ohne sachlich über sie zu sprechen. Man schrecke nicht davor zurück, dass die Kunstkritik dadurch so etwas wie eine Wissenschaft würde. Kunst wird Kunst bleiben, auch wenn sie nicht mehr den Vorwand zu Ausführungen über das gesamte Kulturleben der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die doch nur den bescheidensten Ansprüchen genügen können, abgeben wird, sondern, wenn man wirklich über Kunst schreiben wird, soweit das nach unserem Wissen möglich ist. Die Kunstkritik aber wird nur bestehen können, wenn sie etwas, etwas Bestimmtes tut, nicht alles und nichts.“

„Es ist eben nicht möglich über eine Sache zu sprechen, ohne sachlich über sie zu sprechen. Man schrecke nicht davor zurück, dass die Kunstkritik dadurch so etwas wie eine Wissenschaft würde. Kunst wird Kunst bleiben, auch wenn sie nicht mehr den Vorwand zu Ausführungen über das gesamte Kulturleben der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die doch nur den bescheidensten Ansprüchen genügen können, abgeben wird, sondern, wenn man wirklich über Kunst schreiben wird, soweit das nach unserem Wissen möglich ist. Die Kunstkritik aber wird nur bestehen können, wenn sie etwas, etwas Bestimmtes tut, nicht alles und nichts.“