Notizen zur Rolle der Kirchen in der Corona-Krise

Andreas Mertin

What?

Vor einigen Tagen telefonierte ich mit einem katholischen Freund und wir sprachen darüber, was die Menschen, die Kirchendistanzierten zumal, aber auch unsere unmittelbaren Bekannten und Verwandten von den Kirchen in der Corona-Krise wahrgenommen und was sie dabei empfunden haben. Welches ‚Bild‘ vermittelten die Kirchen vom Einsatz des Christentums in einer von einer globalen Krise gebeutelten Welt, die nach offiziellen Angaben fast 400.000 Menschen, de facto aber sicher mehrere Millionen Menschenleben ‚gekostet‘ hat? Der vorrangige Eindruck war: sie spielten keine Rolle.

Vor einigen Tagen telefonierte ich mit einem katholischen Freund und wir sprachen darüber, was die Menschen, die Kirchendistanzierten zumal, aber auch unsere unmittelbaren Bekannten und Verwandten von den Kirchen in der Corona-Krise wahrgenommen und was sie dabei empfunden haben. Welches ‚Bild‘ vermittelten die Kirchen vom Einsatz des Christentums in einer von einer globalen Krise gebeutelten Welt, die nach offiziellen Angaben fast 400.000 Menschen, de facto aber sicher mehrere Millionen Menschenleben ‚gekostet‘ hat? Der vorrangige Eindruck war: sie spielten keine Rolle.

Abgesehen vom lauten Wehklagen über die Schließung der Kirchen herrschte eine narzisstische Kränkung darüber vor, dass der Staat die Kirchen als nicht systemrelevant eingestuft hatte. Mein Gesprächspartner fürchtete wie ich, dass dieser Eindruck langfristige Folgen haben wird. Kirchen sind nur noch für Liturgien und Rituale zuständig, nicht mehr für die Sorge um ein gelingendes Leben. Die öffentlich erörterte Frage war, so ist mein Eindruck, wie man die staatlichen Regelungen so zurechtbiegen könne, dass wieder die altvertraute kirchliche Normalität herrscht. Man verglich sich ernsthaft mit Baumärkten und meinte, wenn diese wieder geöffnet würden, dann müssten die Kirchen es doch schon lange. Nur ansatzweise war ein Verständnis der Grundgegebenheiten dieser Krise zu verspüren.

Wer ist in den Gottesdiensten (vor allem Angehörige der Risikogruppen), was wird in den Gottesdiensten gemacht (vor allem gesungen und Nähe gesucht mit notwendigen Kontakten [Abendmahl / Eucharistie]) und wozu dienen die Versammlungen der Gemeinde?

Um den allgemeinen, der Vernunft folgenden Regelungen des Staates Genüge zu tun, wurde die Versammlung der Gemeinde so umgemodelt, dass sie – bloß um zustande zu kommen – mit dem, was Gottesdienst der Gemeinde bedeuten sollte, nichts mehr zu tun hat. Durch die Fokussierung auf das Zustandekommen der Gottesdienste wurde zudem der Eindruck erweckt, die Teilnahme an ihnen sei heilsnotwendig, genauer: die temporäre, krisenbedingte Nicht-Teilnahme sei heilsgefährdend. Das mag in der Perspektive mancher Kirchenfunktionäre tatsächlich so erscheinen, aber bei der Weltgerichtsrede Jesu in Matthäus 25 wird der Gottesdienstbesuch gerade nicht erwähnt. Hier geht es um ganz konkrete Lebenshilfe, Überlebenshilfe und um die Zuwendung zu den Bedrängten und Bedrohten. Davon hätte man von den Kirchen gerade in Zeiten des Social Distancing gerne mehr gehört.

Um den allgemeinen, der Vernunft folgenden Regelungen des Staates Genüge zu tun, wurde die Versammlung der Gemeinde so umgemodelt, dass sie – bloß um zustande zu kommen – mit dem, was Gottesdienst der Gemeinde bedeuten sollte, nichts mehr zu tun hat. Durch die Fokussierung auf das Zustandekommen der Gottesdienste wurde zudem der Eindruck erweckt, die Teilnahme an ihnen sei heilsnotwendig, genauer: die temporäre, krisenbedingte Nicht-Teilnahme sei heilsgefährdend. Das mag in der Perspektive mancher Kirchenfunktionäre tatsächlich so erscheinen, aber bei der Weltgerichtsrede Jesu in Matthäus 25 wird der Gottesdienstbesuch gerade nicht erwähnt. Hier geht es um ganz konkrete Lebenshilfe, Überlebenshilfe und um die Zuwendung zu den Bedrängten und Bedrohten. Davon hätte man von den Kirchen gerade in Zeiten des Social Distancing gerne mehr gehört.

Was also ist der vorherrschende Eindruck von den Kirchen in der öffentlichen Kommunikation? Als sie mit den Ministerpräsident*innen und der Bundeskanzlerin kommunizierten, haben sie da den Schutz der Gefährdeten gefordert, die optimale Betreuung der Isolierten und ethische Standards, die der Diskussion der Moderne entsprechen? Haben sie Überlegungen vorgelegt, wie unter den gegebenen Umständen, die unmittelbare Nähe ja nicht geraten lassen scheinen, die Werke der Barmherzigkeit dennoch zum Zuge kommen können? Nein, sie haben Vorschläge vorgelegt, wie man Gottesdienste so gestalten könnte, damit sie wieder stattfinden können. Business as usual war das Ziel. Zumindest war das der vorherrschende Eindruck.

Dabei haben Gottesdienste pausenlos stattgefunden – rund um die Uhr. So wie Martin Luther es in seiner Berufsethik dargelegt hat, ist Gottesdienst eben nicht nur der Vollzug der Liturgie und der Rituale, sondern auch und in diesen Zeiten vor allem, die treue Ausübung des Berufs – so wie Hunderttausende von Krankenpfleger*innen, Ärzt*innen, Verkäufer*innen, Paketzusteller*innen und viele andere es in der Krise getan haben. Das war Gottesdienst, eine Arbeit, die Gott ehrte, indem sie den Menschen half. In der frühneuzeitlichen Bilderwelt erscheint so der Arzt als helfender Engel, aber das Bild wäre problemlos auf weitere Berufsgruppen zu erweitern.

Dabei haben Gottesdienste pausenlos stattgefunden – rund um die Uhr. So wie Martin Luther es in seiner Berufsethik dargelegt hat, ist Gottesdienst eben nicht nur der Vollzug der Liturgie und der Rituale, sondern auch und in diesen Zeiten vor allem, die treue Ausübung des Berufs – so wie Hunderttausende von Krankenpfleger*innen, Ärzt*innen, Verkäufer*innen, Paketzusteller*innen und viele andere es in der Krise getan haben. Das war Gottesdienst, eine Arbeit, die Gott ehrte, indem sie den Menschen half. In der frühneuzeitlichen Bilderwelt erscheint so der Arzt als helfender Engel, aber das Bild wäre problemlos auf weitere Berufsgruppen zu erweitern.

Die Reaktion der Kirchen reduzierte die Religion zu sehr auf die Institution. Das befriedigt die Bedürfnisse eines sehr kleinen Teils der Gläubigen. Der Atheist Gregor Gysi hat einmal gesagt, man brauche in einer Gesellschaft die Religion, weil sie Maßstäbe vermittle, auch wenn man selbst diese nicht unbedingt teile. Welche Maßstäbe haben die Kirchen in dieser Krise vermittelt? Da bin ich sehr skeptisch.

Die Reaktion der Kirchen reduzierte die Religion zu sehr auf die Institution. Das befriedigt die Bedürfnisse eines sehr kleinen Teils der Gläubigen. Der Atheist Gregor Gysi hat einmal gesagt, man brauche in einer Gesellschaft die Religion, weil sie Maßstäbe vermittle, auch wenn man selbst diese nicht unbedingt teile. Welche Maßstäbe haben die Kirchen in dieser Krise vermittelt? Da bin ich sehr skeptisch.

Meine Vermutung: sie hat eine bestimmte Klientelpolitik betrieben und jene, die nicht zu dieser sehr spezifischen Klientel gehörten, blieben außen vor. „Suchet der Stadt Bestes … denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl“ schien nur bei wenigen Kirchenvertretern im Vordergrund zu stehen. Sicher, einige Theologen reflektierten in ihren Texten darüber, warum ihre Theologie noch nie so wertvoll war wie heute, warum Religion gerade jetzt alles andere als überflüssig ist. Das ist sachlich vielleicht richtig, aber empfinden die Menschen das so?

Geborgtes Leid oder: Das Risiko der anderen

Andere Theologen plädieren dafür, mit Maß ins Risiko zu gehen, darin dem CDU-Recken Armin Laschet gar nicht unähnlich. Dass sie ihr Plädoyer zugleich mit einer völlig unangebrachten Polemik gegen angeblich vorhandene „einschlägige Zirkel für zeitgemäßes Wutchristentum“ (ist das nicht schon eine Verschwörungstheorie?) verbinden, macht sie freilich weniger glaubhaft. Es offenbart ein merkwürdiges Verständnis von Diskurs und Kritik. Und das Risiko, dass sie bereit sind einzugehen, ist merkwürdigerweise immer das Risiko der anderen. Es hilft doch nichts, wenn man das, was Boris Palmer in seiner sozialdarwinistischen Krawall-Rhetorik von sich gibt, nun in moderateren Tönen wiederholt („doch stellt sich mir die Frage, ob wir nicht auf dem Weg sind, Hochrisiko-Patienten zu Tode zu retten“). 30% der über 80-Jährigen, die in Deutschland mit Corona starben, stammten aus Pflegeheimen. Viele von ihnen hätten, wie eine schottische Meta-Studie zeigt, noch mehrere Jahre zu leben gehabt.

Wer Pflegeheime vorschnell mit dem Sterben konnotiert (dazu „sind diese Einrichtungen ja unter anderem auch da: dass Menschen hier unter einer guten pflegerischen Begleitung sterben können“), hat ihre wesentliche Funktion nicht verstanden: sie sollen Leben ermöglichen. Da, wo Angehörige überfordert sind, soll eine Lebensverbesserung für die Menschen herbeigeführt werden. Pflegeheime sind primär keine Zwischenstation auf dem Weg zum Tod. Ja, wir müssen die Qualität der Pflegeheime verbessern, aber nicht, damit die Menschen besser sterben, sondern damit sie besser leben. Zum „besser leben“ gehört auch die Begegnung mit Menschen, Pfleger*innen, Angehörigen, Seelsorger*innen. Darüber zu reflektieren, wie das gewährleistet werden kann, ohne gleich vom „Ausstieg aus dem Ausstieg“ zu sprechen, wäre m.E. die Aufgabe der Theologie.

Wer Pflegeheime vorschnell mit dem Sterben konnotiert (dazu „sind diese Einrichtungen ja unter anderem auch da: dass Menschen hier unter einer guten pflegerischen Begleitung sterben können“), hat ihre wesentliche Funktion nicht verstanden: sie sollen Leben ermöglichen. Da, wo Angehörige überfordert sind, soll eine Lebensverbesserung für die Menschen herbeigeführt werden. Pflegeheime sind primär keine Zwischenstation auf dem Weg zum Tod. Ja, wir müssen die Qualität der Pflegeheime verbessern, aber nicht, damit die Menschen besser sterben, sondern damit sie besser leben. Zum „besser leben“ gehört auch die Begegnung mit Menschen, Pfleger*innen, Angehörigen, Seelsorger*innen. Darüber zu reflektieren, wie das gewährleistet werden kann, ohne gleich vom „Ausstieg aus dem Ausstieg“ zu sprechen, wäre m.E. die Aufgabe der Theologie.

„Gott allein zu Haus“

„Gott allein zu Haus“

Ich will nicht verkennen, dass Theolog*innen und Pfarrer*innen in Deutschland sich viele Gedanken machen, wie Kirche und Theologie in dieser Zeit funktionieren bzw. am Leben erhalten werden kann. Es wäre nicht meine erste Sorge, aber es ist etwas, was bedacht werden will.

Was mich irritiert, ist die Sprache, mit der diese Reflexion betrieben wird. Über einem ansonsten überaus lesenswerten und guten (aber zweifelhaft designten) Artikel der Regionalbischöfin Petra Bahr in Christ & Welt über die leeren Kirchen als Sinnbild der Pandemie steht als Überschrift:

Gott allein zu Haus

Was zum Teufel hat die Redaktion oder die Autorin geritten, so etwas zu formulieren und über den bedenkenswerten Text zu setzen? Es widerspricht nicht nur allem, was protestantische Theologie seit 1517 gelehrt hat, es ist auch kontraproduktiv zu dem, was Theologie jetzt zu sagen hätte: Nein, Gott ist aktuell nicht „allein zu Haus“, er ist immer: vor, während, nach der Corona-Krise unmittelbar bei den Menschen! Das ist die Lehre, die Lukas Cranach in Zusammenarbeit mit Martin Luther auf dem Altar der Wittenberger Stadtkirche so kongenial umgesetzt hat. Wo immer Du bist, was immer geschieht, woran immer Du leidest, Gott ist bei Dir. Du bedarfst keiner Priester, keiner vollen Kirchen, Dein Verhältnis zu Christus ist unmittelbar. Man könnte sagen: diese Lehre ist das Eigentümliche des Protestantismus. Deshalb hat er so wenig Probleme damit, für eine kurze Zeit seine Kirchen leer zu lassen, weil er weiß, dass Gott immer bei den Menschen ist. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? (1. Korinther 3, 16) Die Versammlung der Gläubigen zu Predigt und Mahl war/ist temporär sistiert, aber Gott ist deshalb nicht weniger präsent. Und er ist auf keinen Fall: allein zu Haus. Schon diese Anspielung auf die Kulturindustrie Hollywoods ist mir schier unerträglich. Man stelle sich vor, da wisse jemand nichts vom Christentum und seiner Lehre, kenne aber durchaus den Hollywood-Schinken „Kevin allein zu Haus“. Was muss er sich dann unter der Metapher „Gott allein zu Haus“ vorstellen? Dass die sonstigen Bewohner Gott schlichtweg vergessen haben und zu ihrem eigenen Vergnügen verreist sind, während böse Mächte nun in Gottes Haus eindringen möchten und Gott sich mit welchen Mitteln auch immer gegen die bösen Mächte wehrt? Das scheint mir eine Theologie zu sein, die zuletzt im Mittelalter vertreten wurde, also in Zeiten, als noch vom Teufel geredet wurde.

Was zum Teufel hat die Redaktion oder die Autorin geritten, so etwas zu formulieren und über den bedenkenswerten Text zu setzen? Es widerspricht nicht nur allem, was protestantische Theologie seit 1517 gelehrt hat, es ist auch kontraproduktiv zu dem, was Theologie jetzt zu sagen hätte: Nein, Gott ist aktuell nicht „allein zu Haus“, er ist immer: vor, während, nach der Corona-Krise unmittelbar bei den Menschen! Das ist die Lehre, die Lukas Cranach in Zusammenarbeit mit Martin Luther auf dem Altar der Wittenberger Stadtkirche so kongenial umgesetzt hat. Wo immer Du bist, was immer geschieht, woran immer Du leidest, Gott ist bei Dir. Du bedarfst keiner Priester, keiner vollen Kirchen, Dein Verhältnis zu Christus ist unmittelbar. Man könnte sagen: diese Lehre ist das Eigentümliche des Protestantismus. Deshalb hat er so wenig Probleme damit, für eine kurze Zeit seine Kirchen leer zu lassen, weil er weiß, dass Gott immer bei den Menschen ist. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? (1. Korinther 3, 16) Die Versammlung der Gläubigen zu Predigt und Mahl war/ist temporär sistiert, aber Gott ist deshalb nicht weniger präsent. Und er ist auf keinen Fall: allein zu Haus. Schon diese Anspielung auf die Kulturindustrie Hollywoods ist mir schier unerträglich. Man stelle sich vor, da wisse jemand nichts vom Christentum und seiner Lehre, kenne aber durchaus den Hollywood-Schinken „Kevin allein zu Haus“. Was muss er sich dann unter der Metapher „Gott allein zu Haus“ vorstellen? Dass die sonstigen Bewohner Gott schlichtweg vergessen haben und zu ihrem eigenen Vergnügen verreist sind, während böse Mächte nun in Gottes Haus eindringen möchten und Gott sich mit welchen Mitteln auch immer gegen die bösen Mächte wehrt? Das scheint mir eine Theologie zu sein, die zuletzt im Mittelalter vertreten wurde, also in Zeiten, als noch vom Teufel geredet wurde.

Und diese Überschrift wird nun mit dem Bild des leeren Innenraumes des Berliner Doms kombiniert, der sicher von Geist und Gebeinen der Hohenzollern, aber eher nicht von Gott bewohnt wird.

Und diese Überschrift wird nun mit dem Bild des leeren Innenraumes des Berliner Doms kombiniert, der sicher von Geist und Gebeinen der Hohenzollern, aber eher nicht von Gott bewohnt wird.

„Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen – wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe?“

(1. Kön. 8)

Auf Arte gibt es eine wunderbare Kultur-Serie, die unter Anspielung auf jenen Hollywood-Film ironisch „Bilder allein zuhaus“ heißt. In ganz unterschiedlichen Geschichten geht diese Serie der Frage nach, was Bilder und die auf ihnen dargestellten Protagonist*innen wohl sagen und machen, wenn keine Museumsbesucher*innen und Wächter*innen da sind. Telefonieren sie miteinander, bewegen sie ihre erstarrten Gliedmaßen, treten sie für Rechte ein, die zu ihrer Entstehungszeit noch nicht durchgesetzt waren, nun aber selbstverständlich sind? Das ist sehr erkenntnisproduktiv und aufklärerisch.

Genau das vermisse ich aber bei der Überschrift in Christ & Welt. Nun könnte man sagen, ich solle mich doch nicht so auf den Titel fokussieren, die Autorin habe doch einen lesenswerten Artikel geschrieben. Nur ist die heutige Medienwirklichkeit eine andere. Der Artikel liegt nämlich hinter einer Bezahlschranke, das Einzige, was Nicht-Abonnenten sehen, ist der Teaser und eben der Titel des Textes. Bedeutsamer als der Text dürfte daher die Wirkung sein, die vom Titel ausgeht. Er soll die Leser*innen motivieren, den Text zu lesen, ein Abonnement abzuschließen oder ein Exemplar am Kiosk zu kaufen. Und dieser Titel besagt: Gott ist [zur Zeit] allein zu Haus.

„GOD-TO-GO“

„GOD-TO-GO“

Man könnte meinen, die folgende Mitteilung (m)einer Kirchengemeinde stelle das genaue Gegenteil der Formulierung der Regionalbischöfin dar. Ich fürchte jedoch, sie sagt das Gleiche:

Info: Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitmenschen,

jetzt ist die Zeit für 'GOTT-TO-GO'. Wir nehmen Gott mit nach Haus, feiern Gottesdienst am Radio, am TV-Bildschirm, übers Internet, lesen in der Bibel, zünden ein Licht an, sprechen Gebete und im Herzen treffen wir uns um 11:00 Uhr und das nicht nur am Sonntag.

Gott nahe zu sein ist mein Glück. Psalm 73, 28

Als ich diese Zeilen das erste Mal auf meiner App aufrief, dachte ich, dass die Heilige Schrift sich doch eigentlich von dem Gedanken abkehrt, dass Gott etwas sei, was man wie einen Terafim „mit nach Hause nehmen“ könne. Ist es nicht das, wogegen das nachexilische Judentum mit harten Worten und Gesten polemisiert und agitiert? Ein Gott, der aus dem Tempel nach Hause mitgenommen, angeeignet, fungibel gemacht wird? Ich weiß, was die Kirchengemeinde meint, aber was sie als neuen Zustand sieht, ist nichts Neues. Gott war immer schon unterwegs, immer schon bei uns, und das die ganze Woche. Wir sind das wandernde Gottesvolk. Aber Gott ist nicht fungibel wie ein Kaffeebecher.

Dazu Psalm 73 zu zitieren, klingt zwar gut, unterschlägt aber doch den Tun-Ergehens-Zusammenhang, den der Psalm voraussetzt. Einen Vers vorher heißt es: „Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen; du bringst um alle, die dir die Treue brechen.“ Es gehört zum Charme kirchlicher Bibelzitationen, dass sie nur die netten Zeilen heraussuchen. Dabei ist – nebenbei bemerkt – Psalm 73 gerade angesichts von Corona lehrreich, denn er fragt nach dem Wohlergehen jener, die die Regeln brechen, und dem Schaden derer, die sich an die Regeln halten.

Aber zurück zur „Gott-To-Go“-Metaphorik. So wie beim vorherigen Beispiel stört mich vor allem die sprachliche Anbiederung an den Alltags-Slang. Inzwischen quillt der deutsche Klick-Journalismus über von diesen billigen assoziativen Slogans, die irgendeine verblichene Sprachformel aufgreifen und durch sprachliche Variation aufs Eigene beziehen und sich so zunutze machen wollen. Aber es ist und bleibt billig. Und in aller Regel darf man über die missbrauchte Sprachformel nicht genauer nachdenken, wie Michael Herl in der Frankfurt Rundschau schrieb:

Überhaupt werde ich grundsätzlich das vermeiden, was vor der Coronavirus-Zeit nur Angeber und Renommisten taten. Zum Beispiel das, was sie „To Go“ nennen. Das bedeutet nichts anderes, als am Fenster eines Restaurant kauern, dann Essen in Aluschalen geklatscht kriegen, es wie nach dem Hofgang in San Quentin in die Zelle tragen und dann auf einem Strohbett sitzend mit einem alten Blechlöffel in sich hineinschaufeln. Das verstößt doch gegen die Menschenwürde! Noch weniger möchte ich, dass mein Mahl von sklavisch entlohnten Tagelöhnern durch die halbe Stadt gestrampelt wird und dann als halbkalte Matsche bei mir ankommt. Nicht mal ein Trinkgeld könnte ich denen geben, denn ich müsste ja online zahlen. Wie? Einen Tip könnte man da auch hinterlassen, und der käme dann auch bei denen an? Vielen Dank, aber ich glaube ja auch nicht an Gott. [FR]

„Gott-To-Go“ kontaminiert mit anderen Worten den damit Beschriebenen. Wer nur einmal bei der Google-Bildersuche „to go“ eingibt, wird von einer Fülle völlig beliebiger Handlungen erschlagen: REWE to go / Lecker to go / Pizza Ready to go / Coffee to go / Bowle to go / Deutsch to go / School to go / Smokah Shisha to go / Spätzle to go / Golftime to go / Wuppertal to go / rehasport to go / Wärme to go / Chinafood to go / Abi to go / Voliere to go / Love to go / WLAN to go / Gottesdienst to go /

„Gott-To-Go“ kontaminiert mit anderen Worten den damit Beschriebenen. Wer nur einmal bei der Google-Bildersuche „to go“ eingibt, wird von einer Fülle völlig beliebiger Handlungen erschlagen: REWE to go / Lecker to go / Pizza Ready to go / Coffee to go / Bowle to go / Deutsch to go / School to go / Smokah Shisha to go / Spätzle to go / Golftime to go / Wuppertal to go / rehasport to go / Wärme to go / Chinafood to go / Abi to go / Voliere to go / Love to go / WLAN to go / Gottesdienst to go /

Daran ist nur eines interessant: wie phantasielos und geistig (und geistlich) begrenzt die Urheber dieser Formulierungen sind. Sie haben keine eigenen Ideen und klauen sich eine gängige Werbeformel der Industrie, weil sie hoffen, damit auch für ihr eigenes Produkt Werbung machen zu können. Aber Coffee to go heißt eben nicht nur Kaffee unterwegs, sondern die Aufgabe aller entscheidenden Momente, die einmal in der Kaffeekultur lagen. „Das Paradies, den Geschmack und die Vernunft“ (Wolfgang Schivelbusch) wird man so nicht erhalten. Umso mehr Plastikmüll.

God to go kann man übrigens auch bei Amazon bestellen. Es ist ein Taschenbuch für 5,98$:

God to go kann man übrigens auch bei Amazon bestellen. Es ist ein Taschenbuch für 5,98$:

Most people pray--but in today's busy world it's hard to find the time to really stop, listen, and love God. With God to Go, readers find it easy to make talking to God part of their everyday lives. Readers can turn to this uplifting, portable volume for inspiration and comfort anytime, anywhere--at home, in transit, waiting at the doctor's office. Organized by sixteen spiritual themes such as joy, perseverance, and fellowship, this convenient and portable package will satisfy even the busiest person's need for daily inspiration.

Na denn viel Spaß. Da warte ich dann doch lieber auf die Wiedereröffnung der Kirchen. Selbst wenn es noch etwas dauert.

So what?

Auf feinschwarz.net analysiert Elmar Honemann unter der Überschrift „‘Nicht systemrelevant‘ – Über wenig virales Kirche-Sein“ die Rückmeldungen, die er von Pastoraltheologen auf die Corona-Krise bekommen hat (what) und versucht, daraus, Schlussfolgerungen zu ziehen (so what). Es sind keine empirischen Bestandsaufnahmen, sondern eher die Reflexion von binnenkirchlichen Resonanzen, Schwingungen, die sich in den Tagen der Krise mitgeteilt haben. Und Honemann notiert wenig Positives, viel Engagiertes, aber eben ohne entsprechende Resonanz:

Auf feinschwarz.net analysiert Elmar Honemann unter der Überschrift „‘Nicht systemrelevant‘ – Über wenig virales Kirche-Sein“ die Rückmeldungen, die er von Pastoraltheologen auf die Corona-Krise bekommen hat (what) und versucht, daraus, Schlussfolgerungen zu ziehen (so what). Es sind keine empirischen Bestandsaufnahmen, sondern eher die Reflexion von binnenkirchlichen Resonanzen, Schwingungen, die sich in den Tagen der Krise mitgeteilt haben. Und Honemann notiert wenig Positives, viel Engagiertes, aber eben ohne entsprechende Resonanz:

- „Vieles in Pastoralteams und Ordinariatszirkeln kreiste um Liturgie, kreißte Berge von Papier – gleichzeitig wurden Ostergottesdienste von mehr als 70% der Katholik*innen ausdrücklich gar nicht vermisst …

- Außerliturgisch wurden viele Ressourcen eingesetzt für den Aufbau von Hilfe-Netzwerken und -Angeboten – doch wurden diese von den vermutet Hilfe-Bedürftigen kaum abgerufen. …

- Anders als in der Telefonseelsorge blieben die Telefone im Pfarrbüro still – außer, sie wurden genutzt, um sich bei Familien, Alleinstehenden und Älteren ehrlich interessiert zu erkundigen.“

Und so sieht Honemann vor allem Desiderata: etwa die vorrangige Agitation aus narzisstischer Kränkung statt konstruktiver Diagnostik oder die mangelnde Wahrnehmung der Kirche als pro-existente Dienstleisterin. Seiner Schlussfolgerung würde ich mich anschließen:

Für hier und jetzt bleibt (zu beherzigen): Unsere erste Frage ‚nach Corona‘ darf nicht heißen ‚wie weiter?‘; sie darf auch nicht – noch so gut gemeint – lauten ‚wie anders weiter?‘ Kairologisch ist die Gretchenfrage nicht nur nach, sondern auch ohne Corona: ‚Wozu?‘

Genau: Wozu Kirche? Auf den Digitalisierungsseiten der evangelischen Kirche lese ich Bleiwüsten mit Anleitungen, wie man nun in der Krise streamt, twittert und vor allem die richtige Technik einsetzt (Guter Ton durch gutes Mikrophon – darauf wäre man nie gekommen). Das „Wie“ beherrscht die Kommunikation. Das „Was“ ist bei meinen Digitalisierungsfreunden klassisch unterbesetzt, sie mögen nicht so gerne danach gefragt werden. Das „Wozu“ wird so beantwortet, dass man sagt: Digitalisierung sei jetzt angesagt. Es ist also durch und durch selbstzweckhaft. Das ist aber keine Antwort.

In dieser Sache hat Honemann recht: es steht das „Wozu“ von Kirche auf dem Spiel. Ihre Notwendigkeit. Die Menschen fragen sich: Welche Not wird mit ihr gewendet? In der Krise kamen sie ganz gut ohne die Kirche aus. Das ist insofern logisch, als dass viele Aufgaben, die im Mittelalter und in der Neuzeit den Kirchen noch zukamen, heute ausdifferenziert sind und vom Gesundheits- und Sozialsystem übernommen werden. Und da ist die Kirche nur noch ein Player unter anderen. Die Kategorie Sinn stand nun – man mag das für überraschend halten – in dieser Krise gerade nicht auf dem Spiel. Anders noch als beim Tsunami im Indischen Ozean 2004 musste kein Ratsvorsitzender der EKD im SPIEGEL die Frage beantworten: Wie konnte Gott das zulassen? Es gab keine religiöse Sinnkrise.

Selbst die Anhänger der Alternativreligion Fußball, also etwa des FC Schalke 04 (nach Wilhelm Gräb), kamen nicht in eine Sinnkrise. Die Fundamentalisten unter ihnen (Fankurve) moserten, als nur Online-Fußballspiele statt leibhafter Zusammenkünfte angekündigt wurden, warteten aber ansonsten ab.

Eine Sinnkrise gab es vielleicht bei den Unternehmern, aber nur wenn man Sinnkrise und Geldkrise eng zusammendenkt. Der Kapitalismus als Religion des permanenten Wachstums kam zumindest kurzfristig ins Schleudern. Das wird sich aber schnell ändern. Aber Geld und Sinn sind zwei unterschiedliche Dinge. Wie sagt das deutsche Spruchgut: Es fehlet niemandt am sinn, sondern allein am gwin. Oder etwas böser: Leichter Sinn baut schnell ein Haus, doch eh' man sitzt, ist man hinaus.

Eine Sinnkrise gab es vielleicht bei den Unternehmern, aber nur wenn man Sinnkrise und Geldkrise eng zusammendenkt. Der Kapitalismus als Religion des permanenten Wachstums kam zumindest kurzfristig ins Schleudern. Das wird sich aber schnell ändern. Aber Geld und Sinn sind zwei unterschiedliche Dinge. Wie sagt das deutsche Spruchgut: Es fehlet niemandt am sinn, sondern allein am gwin. Oder etwas böser: Leichter Sinn baut schnell ein Haus, doch eh' man sitzt, ist man hinaus.

Das alles beantwortet aber nicht die Sinnfrage der Kirche. Wozu Kirche? Diese Frage stellt sich noch einmal verschärft, wenn man dann in Christ & Welt, also der ZEIT, Folgendes liest:

"Das Absurde betet keine Psalmen.

Albert Camus' Pestroman kommt gegen die Bibel nicht an"

Man fasst es nicht. Ernsthaft? Ich dachte immer, „Die Pest“ wäre ein Psalm, geschrieben von einem Hiob des 20. Jahrhunderts gegen die eitle Theologie seiner kontrafaktisch Sinn behauptenden Welt. Da muss ich wohl etwas missverstanden haben. Aber was?

Die Pest von Albert Camus, erstmals erschienen 1947, ist der Bestseller dieser Pandemie. Zeitweise gab es Lieferschwierigkeiten, weil ein großer Teil der hiesigen lesenden Bevölkerung darin Orientierung suchte. Wie umgehen mit dem Ausnahmezustand? Wie zurechtkommen damit, dass unschuldige Kinder genauso sterben wie Schurken? Wie reagieren, wenn Menschen die Seuche für die Strafe Gottes halten? Und letztlich: Wie nicht verrückt werden angesichts solch einer absurden und unbekannten Situation?

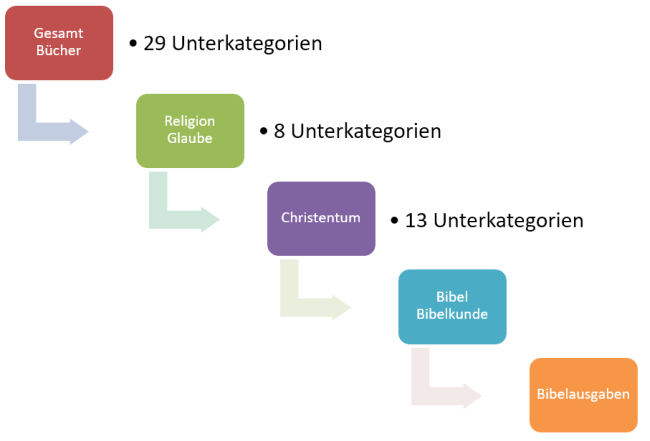

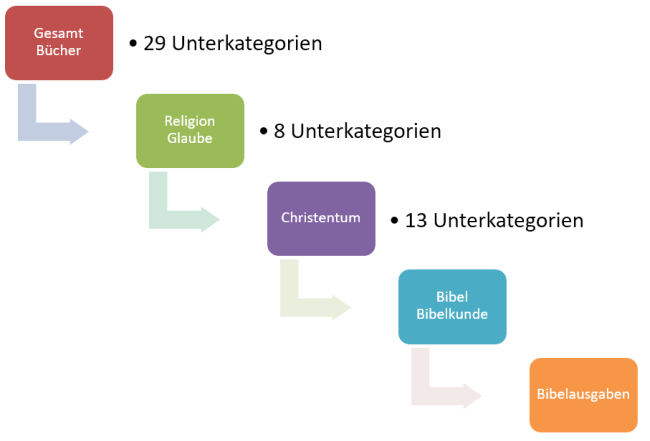

Daran ist nahezu jedes Wort, das eine Information enthält, falsch. Das einzige, was stimmt, ist dass „Die Pest“ 1947 erschienen ist. Und nein, „Die Pest“ ist nicht der Bestseller dieser Pandemie, nicht einmal ansatzweise. Es ist der Bestseller in der Unterkategorie „Klassiker“ in der Kategorie „Literatur / Fiktion“, die eine kleine Nummer in der Gesamtkategorie „Bücher“ ist.

Die Bibel zum Beispiel taucht in dieser Kategorie schon deshalb nicht auf, weil sie zu einer anderen Kategorie (man könnte auch sagen Warengruppe) gehört. Und da ist die Bibel natürlich Bestseller. Nur gibt es keine gemeinsame Kategorie „Orientierungshilfen“. Und da würden wohl auch beide Bücher nicht auftauchen.

In der Gesamtkategorie aller aktuell verkauften Bücher liegt „Die Pest“ in den letzten beiden Wochen auf Platz 30 bzw. 34. Dazu braucht man nur die tagesaktuellen bzw. wochenaktuellen Rankings von Amazon aufzurufen. Nein, keinesfalls hat ein „großer Teil der hiesigen lesenden Bevölkerung darin Orientierung“ gesucht, denn was wäre denn ein großer Teil? Es kann ja nicht die Mehrzahl sein. Also vielleicht etwa 200.000 Leser*innen? Das ist wahrscheinlich extrem übertrieben. Aber selbst dann wäre es ein außerordentlich kleiner Teil der Leser*innen. Zu den Extremleser*innen, also jenen, die jeden Tag in Büchern lesen, gehören in Deutschland allein schon 9 Millionen Bürger*innen. Wenn ein Großteil dieser Gruppe der Extremleser in Camus „Pest“ Orientierung gesucht hätte, wäre das Buch tatsächlich ein Bestseller geworden. Allerdings hätten die Leser*innen dann auch viel Unbildung bewiesen, denn schon in der Schule hätten sie lernen können / müssen / sollen, dass Camus‘ Existentialismus zwar vom Kampf gegen die Sinnlosigkeit der Welt handelt, aber gerade nicht von der Orientierung für die Welt, es geht vielmehr darum, „zum Unabwendbaren ja zu sagen“, das Absurde zu ertragen, nicht aber, es erträglich zu machen. Wer etwas über den Ausnahmezustand erfahren will, sollte daher nicht Albert Camus, sondern Carl Schmitt lesen. Die Autorin schreibt weiter:

Das aktuelle Virus hat in unseren Breiten, Gott sei Dank, weniger Todesopfer gefordert als die Camussche Pest, und absurd ist vor allem, dass Restaurants und die Bundesliga für das System offenbar relevanter sind als Kitas. Absurd erscheinen auch die Bilder von den wenigen, gleichmäßig auf die ganze Kirche verteilten Menschen mit Mund-Nasen-Schutz, die nun wieder Gottesdienst »feiern« dürfen.

Der formelhafte Gebrauch von "Gott sei Dank" ist hier so barbarisch, dass ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Dankt die Autorin implizit Gott dafür, dass er tagesaktuell „nur“ 364.409 Menschen weltweit oder „nur“ 172.531 Menschen europaweit an Covid-19 hat sterben lassen? Da bin ich dann doch lieber Humanist und protestiere mit Bazon Brock gegen jeden einzelnen verdammten Toten auf dieser Welt. Oder hat die Autorin gut säkular „Gott sei Dank“ mit „glücklicherweise“ verwechselt?

Der formelhafte Gebrauch von "Gott sei Dank" ist hier so barbarisch, dass ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Dankt die Autorin implizit Gott dafür, dass er tagesaktuell „nur“ 364.409 Menschen weltweit oder „nur“ 172.531 Menschen europaweit an Covid-19 hat sterben lassen? Da bin ich dann doch lieber Humanist und protestiere mit Bazon Brock gegen jeden einzelnen verdammten Toten auf dieser Welt. Oder hat die Autorin gut säkular „Gott sei Dank“ mit „glücklicherweise“ verwechselt?

Und auf welcher Ebene verortet die Autorin das Wort „absurd“? Nein, dass Restaurants systemrelevanter sind als die Religion, ist nicht absurd, sondern durch und durch logisch und nachvollziehbar. Nur manche Pastor*innen sehen das anders. Und absurd sind auch nicht die Schutzmaßnahmen im Gottesdienst, sondern wiederum vollkommen logisch und nachvollziehbar. Und wieder: nur manche Pastor*innen sehen das anders. Es anders zu sehen, ist selbst ein Ausdruck von Absurdität. Mit dem, was in der existentialistischen Philosophie oder meinetwegen auch in der Philosophie Camus‘ unter „Das Absurde“ verstanden wird, hat die alltagsprachliche Wendung „das ist ja absurd“ aber gar nichts zu tun. Das ist einfach assoziativ herbeigeredet. Das Absurde und das als absurd Erscheinende haben wenig miteinander zu tun.

Wer nun die sinnstiftende Literatur der Psalmen gegen die die Sinnlosigkeit der Welt reflektierende und akzeptierende Philosophie des Absurden ausspielen will, hat einiges missverstanden.

- Diese Gegenüberstellung – wenn sie denn sinnvoll wäre – interessiert die Leute überhaupt nicht, denn dann würden sie ja die Psalmen lesen. Das tun sie aber nicht, da kann die Autorin noch so viel von Bekannten reden, die das nun genau jetzt täten. Die Psalmen sind empirisch für die Corona-Krise irrelevant, bedeutungslos. Und niemand sollte sagen, die Menschen würden die Psalmen nicht kennen. Doch, sie kennen sie, halten sie in der Corona-Krise aber nicht für so wichtig. Dann schon eher „Die Pest“ von Albert Camus.

- Das gilt vor allem auch deshalb, weil man sich ja die Frage stellen kann, ob nun ausgerechnet jene biblische Literatur, die noch vom Tun-Ergehens-Zusammenhang lebt und spricht, die Antwort auf die Krise wäre. Das hätten manche bei der Kirche Arbeitende gerne, aber so ist es doch nicht. Nein, Not lehrt nicht beten, wir haben längst in unserer Gesellschaft Institutionen ausgebildet, die alle Fragen beantworten, die im Kontext der Krise entstehen. Ob Gott uns bewahren wird, ist für die Menschen uninteressant geworden: heaven’s out of sight singt Billie Eilish in „All the good girls go to hell“.

- Die Fragen, die sich die Literaten der Psalmen, die Menschen des Mittelalters und der Neuzeit stellten, sind heute für die überwiegende Zahl der Menschen keine (über)lebensrelevanten Fragen mehr. Sie sind zu Luxusfragen einer immer kleiner werdenden Gruppe geworden. Die Menschen lesen „Die Pest“, weil ihnen eine Pandemie so unvertraut geworden ist, dass sie Zugang zum Thema durch ein literarisches Werk suchen, dass mithilfe der Metapher der Pest Phänomene der aktuellen Lebenswelt (damals war es der Faschismus, heute die Corona-Krise) erläutert und so übertragen auch für die Gegenwart hilfreich erscheint.

Im Gegenzug nennt die Autorin nun Beispiele, wo sich die Bibel angeblich im Angesicht der Corona-Krise als tagesaktuell erweisen würde. Sie hat für diesen komplexen und eigentlich ja kontrafaktisch geschehenden hermeneutischen Vorgang eine besondere Formulierung:

Und so lassen sich je nach Gusto etliche biblische Geschichten oder Motive als Folie über die gegenwärtige Situation legen.

Das ist viel wahrer als die Autorin es vermutet. Nur, dass wir hier keine transparente, die Situation zusammenfassende und akzentuierende Folie vor uns haben, sondern im mehrfach-wörtlichen Sinn eine Abdeckfolie (von Abdecker = töten und abdecken = verbergen). Hermeneutik geschieht zudem nicht „je nach Gusto“, sie ist gerade keine Geschmacksfrage, sondern einer klaren Methodik untergeordnet. Und biblische Geschichten sind keine Folien, die man über etwas legt. Die Vertreibung aus dem Paradies wird in der Bibel eben nicht unter der Kategorie der „absehbaren wirtschaftlichen Schäden“ verhandelt, sondern als empirisch beobachtbarer Preis der von Eva errungenen Freiheit(!) gekennzeichnet. Von Social Distancing ist auf der Arche Noah überhaupt keine Rede – sehr zum Vergnügen all der Atheisten und Jugendlichen, die schon seit dem 18. Jahrhundert fragen, wie wohl die Löwen mit den anderen Tieren umgegangen sind. Jedes der von der Autorin genannten Beispiele entspringt einer Hermeneutik mit der Brechstange, bis dahin, dass sie das Buch der Offenbarung den Verschwörungstheoretikern preisgibt. Ich vermute, sie kann nichts damit anfangen, Billie Eilish schon.

Ich habe Freund*innen nach der Lektüre des Textes angerufen und sie gefragt, welche biblischen Texte ihnen denn angesichts der Corona-Krise überhaupt einfallen würden. Es waren Psychologen, Theologen, Dozenten, Lehrer. Und fast alle antworteten sofort: das Buch Hiob. Gerade dieses Buch kommt in der Aufzählung der Autorin nicht vor. Und ich vermute, das ist nicht zufällig so. Denn Gottes Zusage geschieht in der Bibel ja kontrafaktisch – das wird dann den radikalen Protest eines Hiob hervorrufen. Wenn „Gott sei Dank“ ‚nur‘ 364.409 Menschen an Covid-19 starben, so fragt Hiob, ob jeder einzelne der 364.409 Menschen oder einer seiner Angehörigen das wohl auch so sehen würde. Und da hilft der Hinweis aufs Große und Ganze eben nicht. Und was hülfe es ihm, wenn Gott ihn, wenn er denn nur Psalmbeter wäre, in alle Ewigkeit bewahren würde? Das ist die Theologie der Freunde Hiobs, man könnte es auch Lug für Gott nennen.

Die Aktualität der Bibel erweist sich nicht dadurch, dass sie als Steinbruch für jedwede Ideologie oder meinetwegen auch Theologie dienen kann, sondern daran, ob sie zu den Menschen spricht, ob sie geistesgegenwärtig ist. Und im Augenblick schweigt sie, sie hat weniger zu sagen als Albert Camus‘ „Die Pest“. Ich könnte selbstverständlich sofort sagen, warum die Bibel auch weiterhin von höchster Brisanz ist. Man bräuchte nur über die Koinzidenz von Krankheit und Pest in der hebräischen Bibel und die Nähe von Epidemie und Krieg sowie von Plagen und theologischer Strategie nachdenken:

Das Wort steht nie allein, sondern immer in Reihen bzw. zumindest in Parallelismen, die zeigen, dass Epidemien häufig mit Krieg und der mit ihm verbundenen materiellen Not und mangelnden Hygiene einhergingen, nach Jeremia und Ezechiel wohl auch mit der Eroberung und Exilierung Jerusalems. [wibilex]

Derartige Verknüpfungen lassen sich auch aktuell beobachten. Nur muss dies auch eine Antwort auf die Fragen der Menschen sein. Sonst ist es nur eine in sich stimmige Theologie, die aber nicht dem entspricht, was die Menschen umtreibt.

Hier soll nicht dem das Wort geredet werden, was Karl Barth die Religion der Menschen nennt. Aber der Gestus, beleidigt zu sein, nur weil die Menschen aktuell lieber „Die Pest“ als in der Bibel lesen, bringt doch nicht weiter.

Der Schluss des Textes ist dann von besonderer Realsatire. Die Autorin weist darauf hin, dass Gott den Psalmbeter bis in alle Ewigkeit bewahren würde ….

Der Schluss des Textes ist dann von besonderer Realsatire. Die Autorin weist darauf hin, dass Gott den Psalmbeter bis in alle Ewigkeit bewahren würde ….

Da kann Camus nicht ganz mithalten, prognostiziert sein Protagonist Dr. Rieux am Ende doch bereits die nächste Pest.

Was soll das heißen? Wenn wir alle Gott statt Camus folgen, wird dieser Pandemie keine nächste folgen? Das ist magischer Glaube des Mittelalters. Ein Gott, der uns verschont, wenn wir fleißig zu ihm beten. Da bekommen jene Recht, die die aktuelle Pandemie wie bei Sodom und Gomorra für eine Strafe für das Fehlverhalten der Menschen halten. Das ist sie nicht. Sie ist eine Naturkatastrophe.

So oder so, die nächste Pandemie wird ganz gewiss kommen (das ist so sicher wie das Amen in der Kirche), aber wir können aus der jetzigen etwas lernen: vorbereitet zu sein. Da haben wir zumindest eine aktuelle Schnittstelle zur Bibel: zu den klugen und törichten Jungfrauen.

Vor einigen Tagen telefonierte ich mit einem katholischen Freund und wir sprachen darüber, was die Menschen, die Kirchendistanzierten zumal, aber auch unsere unmittelbaren Bekannten und Verwandten von den Kirchen in der Corona-Krise wahrgenommen und was sie dabei empfunden haben. Welches ‚Bild‘ vermittelten die Kirchen vom Einsatz des Christentums in einer von einer globalen Krise gebeutelten Welt, die nach offiziellen Angaben fast 400.000 Menschen, de facto aber sicher mehrere Millionen Menschenleben ‚gekostet‘ hat? Der vorrangige Eindruck war: sie spielten keine Rolle.

Vor einigen Tagen telefonierte ich mit einem katholischen Freund und wir sprachen darüber, was die Menschen, die Kirchendistanzierten zumal, aber auch unsere unmittelbaren Bekannten und Verwandten von den Kirchen in der Corona-Krise wahrgenommen und was sie dabei empfunden haben. Welches ‚Bild‘ vermittelten die Kirchen vom Einsatz des Christentums in einer von einer globalen Krise gebeutelten Welt, die nach offiziellen Angaben fast 400.000 Menschen, de facto aber sicher mehrere Millionen Menschenleben ‚gekostet‘ hat? Der vorrangige Eindruck war: sie spielten keine Rolle. Um den allgemeinen, der Vernunft folgenden Regelungen des Staates Genüge zu tun, wurde die Versammlung der Gemeinde so umgemodelt, dass sie – bloß um zustande zu kommen – mit dem, was Gottesdienst der Gemeinde bedeuten sollte, nichts mehr zu tun hat. Durch die Fokussierung auf das Zustandekommen der Gottesdienste wurde zudem der Eindruck erweckt, die Teilnahme an ihnen sei heilsnotwendig, genauer: die temporäre, krisenbedingte Nicht-Teilnahme sei heilsgefährdend. Das mag in der Perspektive mancher Kirchenfunktionäre tatsächlich so erscheinen, aber bei der Weltgerichtsrede Jesu in Matthäus 25 wird der Gottesdienstbesuch gerade nicht erwähnt. Hier geht es um ganz konkrete Lebenshilfe, Überlebenshilfe und um die Zuwendung zu den Bedrängten und Bedrohten. Davon hätte man von den Kirchen gerade in Zeiten des Social Distancing gerne mehr gehört.

Um den allgemeinen, der Vernunft folgenden Regelungen des Staates Genüge zu tun, wurde die Versammlung der Gemeinde so umgemodelt, dass sie – bloß um zustande zu kommen – mit dem, was Gottesdienst der Gemeinde bedeuten sollte, nichts mehr zu tun hat. Durch die Fokussierung auf das Zustandekommen der Gottesdienste wurde zudem der Eindruck erweckt, die Teilnahme an ihnen sei heilsnotwendig, genauer: die temporäre, krisenbedingte Nicht-Teilnahme sei heilsgefährdend. Das mag in der Perspektive mancher Kirchenfunktionäre tatsächlich so erscheinen, aber bei der Weltgerichtsrede Jesu in Matthäus 25 wird der Gottesdienstbesuch gerade nicht erwähnt. Hier geht es um ganz konkrete Lebenshilfe, Überlebenshilfe und um die Zuwendung zu den Bedrängten und Bedrohten. Davon hätte man von den Kirchen gerade in Zeiten des Social Distancing gerne mehr gehört. Dabei haben Gottesdienste pausenlos stattgefunden – rund um die Uhr. So wie Martin Luther es in seiner Berufsethik dargelegt hat, ist Gottesdienst eben nicht nur der Vollzug der Liturgie und der Rituale, sondern auch und in diesen Zeiten vor allem, die treue Ausübung des Berufs – so wie Hunderttausende von Krankenpfleger*innen, Ärzt*innen, Verkäufer*innen, Paketzusteller*innen und viele andere es in der Krise getan haben. Das war Gottesdienst, eine Arbeit, die Gott ehrte, indem sie den Menschen half. In der frühneuzeitlichen Bilderwelt erscheint so der Arzt als helfender Engel, aber das Bild wäre problemlos auf weitere Berufsgruppen zu erweitern.

Dabei haben Gottesdienste pausenlos stattgefunden – rund um die Uhr. So wie Martin Luther es in seiner Berufsethik dargelegt hat, ist Gottesdienst eben nicht nur der Vollzug der Liturgie und der Rituale, sondern auch und in diesen Zeiten vor allem, die treue Ausübung des Berufs – so wie Hunderttausende von Krankenpfleger*innen, Ärzt*innen, Verkäufer*innen, Paketzusteller*innen und viele andere es in der Krise getan haben. Das war Gottesdienst, eine Arbeit, die Gott ehrte, indem sie den Menschen half. In der frühneuzeitlichen Bilderwelt erscheint so der Arzt als helfender Engel, aber das Bild wäre problemlos auf weitere Berufsgruppen zu erweitern. Die Reaktion der Kirchen reduzierte die Religion zu sehr auf die Institution. Das befriedigt die Bedürfnisse eines sehr kleinen Teils der Gläubigen. Der Atheist Gregor Gysi hat einmal gesagt, man brauche in einer Gesellschaft die Religion, weil sie Maßstäbe vermittle, auch wenn man selbst diese nicht unbedingt teile. Welche Maßstäbe haben die Kirchen in dieser Krise vermittelt? Da bin ich sehr skeptisch.

Die Reaktion der Kirchen reduzierte die Religion zu sehr auf die Institution. Das befriedigt die Bedürfnisse eines sehr kleinen Teils der Gläubigen. Der Atheist Gregor Gysi hat einmal gesagt, man brauche in einer Gesellschaft die Religion, weil sie Maßstäbe vermittle, auch wenn man selbst diese nicht unbedingt teile. Welche Maßstäbe haben die Kirchen in dieser Krise vermittelt? Da bin ich sehr skeptisch. Wer Pflegeheime vorschnell mit dem Sterben konnotiert (dazu „sind diese Einrichtungen ja unter anderem auch da: dass Menschen hier unter einer guten pflegerischen Begleitung sterben können“), hat ihre wesentliche Funktion nicht verstanden: sie sollen Leben ermöglichen. Da, wo Angehörige überfordert sind, soll eine Lebensverbesserung für die Menschen herbeigeführt werden. Pflegeheime sind primär keine Zwischenstation auf dem Weg zum Tod. Ja, wir müssen die Qualität der Pflegeheime verbessern, aber nicht, damit die Menschen besser sterben, sondern damit sie besser leben. Zum „besser leben“ gehört auch die Begegnung mit Menschen, Pfleger*innen, Angehörigen, Seelsorger*innen. Darüber zu reflektieren, wie das gewährleistet werden kann, ohne gleich vom „Ausstieg aus dem Ausstieg“ zu sprechen, wäre m.E. die Aufgabe der Theologie.

Wer Pflegeheime vorschnell mit dem Sterben konnotiert (dazu „sind diese Einrichtungen ja unter anderem auch da: dass Menschen hier unter einer guten pflegerischen Begleitung sterben können“), hat ihre wesentliche Funktion nicht verstanden: sie sollen Leben ermöglichen. Da, wo Angehörige überfordert sind, soll eine Lebensverbesserung für die Menschen herbeigeführt werden. Pflegeheime sind primär keine Zwischenstation auf dem Weg zum Tod. Ja, wir müssen die Qualität der Pflegeheime verbessern, aber nicht, damit die Menschen besser sterben, sondern damit sie besser leben. Zum „besser leben“ gehört auch die Begegnung mit Menschen, Pfleger*innen, Angehörigen, Seelsorger*innen. Darüber zu reflektieren, wie das gewährleistet werden kann, ohne gleich vom „Ausstieg aus dem Ausstieg“ zu sprechen, wäre m.E. die Aufgabe der Theologie. „Gott allein zu Haus“

„Gott allein zu Haus“ Was zum Teufel hat die Redaktion oder die Autorin geritten, so etwas zu formulieren und über den bedenkenswerten Text zu setzen? Es widerspricht nicht nur allem, was protestantische Theologie seit 1517 gelehrt hat, es ist auch kontraproduktiv zu dem, was Theologie jetzt zu sagen hätte: Nein, Gott ist aktuell nicht „allein zu Haus“, er ist immer: vor, während, nach der Corona-Krise unmittelbar bei den Menschen! Das ist die Lehre, die Lukas Cranach in Zusammenarbeit mit Martin Luther auf dem Altar der Wittenberger Stadtkirche so kongenial umgesetzt hat. Wo immer Du bist, was immer geschieht, woran immer Du leidest, Gott ist bei Dir. Du bedarfst keiner Priester, keiner vollen Kirchen, Dein Verhältnis zu Christus ist unmittelbar. Man könnte sagen: diese Lehre ist das Eigentümliche des Protestantismus. Deshalb hat er so wenig Probleme damit, für eine kurze Zeit seine Kirchen leer zu lassen, weil er weiß, dass Gott immer bei den Menschen ist. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? (1. Korinther 3, 16) Die Versammlung der Gläubigen zu Predigt und Mahl war/ist temporär sistiert, aber Gott ist deshalb nicht weniger präsent. Und er ist auf keinen Fall: allein zu Haus. Schon diese Anspielung auf die Kulturindustrie Hollywoods ist mir schier unerträglich. Man stelle sich vor, da wisse jemand nichts vom Christentum und seiner Lehre, kenne aber durchaus den Hollywood-Schinken „Kevin allein zu Haus“. Was muss er sich dann unter der Metapher „Gott allein zu Haus“ vorstellen? Dass die sonstigen Bewohner Gott schlichtweg vergessen haben und zu ihrem eigenen Vergnügen verreist sind, während böse Mächte nun in Gottes Haus eindringen möchten und Gott sich mit welchen Mitteln auch immer gegen die bösen Mächte wehrt? Das scheint mir eine Theologie zu sein, die zuletzt im Mittelalter vertreten wurde, also in Zeiten, als noch vom Teufel geredet wurde.

Was zum Teufel hat die Redaktion oder die Autorin geritten, so etwas zu formulieren und über den bedenkenswerten Text zu setzen? Es widerspricht nicht nur allem, was protestantische Theologie seit 1517 gelehrt hat, es ist auch kontraproduktiv zu dem, was Theologie jetzt zu sagen hätte: Nein, Gott ist aktuell nicht „allein zu Haus“, er ist immer: vor, während, nach der Corona-Krise unmittelbar bei den Menschen! Das ist die Lehre, die Lukas Cranach in Zusammenarbeit mit Martin Luther auf dem Altar der Wittenberger Stadtkirche so kongenial umgesetzt hat. Wo immer Du bist, was immer geschieht, woran immer Du leidest, Gott ist bei Dir. Du bedarfst keiner Priester, keiner vollen Kirchen, Dein Verhältnis zu Christus ist unmittelbar. Man könnte sagen: diese Lehre ist das Eigentümliche des Protestantismus. Deshalb hat er so wenig Probleme damit, für eine kurze Zeit seine Kirchen leer zu lassen, weil er weiß, dass Gott immer bei den Menschen ist. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? (1. Korinther 3, 16) Die Versammlung der Gläubigen zu Predigt und Mahl war/ist temporär sistiert, aber Gott ist deshalb nicht weniger präsent. Und er ist auf keinen Fall: allein zu Haus. Schon diese Anspielung auf die Kulturindustrie Hollywoods ist mir schier unerträglich. Man stelle sich vor, da wisse jemand nichts vom Christentum und seiner Lehre, kenne aber durchaus den Hollywood-Schinken „Kevin allein zu Haus“. Was muss er sich dann unter der Metapher „Gott allein zu Haus“ vorstellen? Dass die sonstigen Bewohner Gott schlichtweg vergessen haben und zu ihrem eigenen Vergnügen verreist sind, während böse Mächte nun in Gottes Haus eindringen möchten und Gott sich mit welchen Mitteln auch immer gegen die bösen Mächte wehrt? Das scheint mir eine Theologie zu sein, die zuletzt im Mittelalter vertreten wurde, also in Zeiten, als noch vom Teufel geredet wurde. Und diese Überschrift wird nun mit dem Bild des leeren Innenraumes des Berliner Doms kombiniert, der sicher von Geist und Gebeinen der Hohenzollern, aber eher nicht von Gott bewohnt wird.

Und diese Überschrift wird nun mit dem Bild des leeren Innenraumes des Berliner Doms kombiniert, der sicher von Geist und Gebeinen der Hohenzollern, aber eher nicht von Gott bewohnt wird. „GOD-TO-GO“

„GOD-TO-GO“ „Gott-To-Go“ kontaminiert mit anderen Worten den damit Beschriebenen. Wer nur einmal bei der Google-Bildersuche

„Gott-To-Go“ kontaminiert mit anderen Worten den damit Beschriebenen. Wer nur einmal bei der Google-Bildersuche  God to go kann man übrigens auch bei Amazon bestellen. Es ist ein Taschenbuch für 5,98$:

God to go kann man übrigens auch bei Amazon bestellen. Es ist ein Taschenbuch für 5,98$: Auf feinschwarz.net analysiert Elmar Honemann unter der Überschrift

Auf feinschwarz.net analysiert Elmar Honemann unter der Überschrift

Eine Sinnkrise gab es vielleicht bei den Unternehmern, aber nur wenn man Sinnkrise und Geldkrise eng zusammendenkt. Der Kapitalismus als Religion des permanenten Wachstums kam zumindest kurzfristig ins Schleudern. Das wird sich aber schnell ändern. Aber Geld und Sinn sind zwei unterschiedliche Dinge. Wie sagt das deutsche Spruchgut: Es fehlet niemandt am sinn, sondern allein am gwin. Oder etwas böser: Leichter Sinn baut schnell ein Haus, doch eh' man sitzt, ist man hinaus.

Eine Sinnkrise gab es vielleicht bei den Unternehmern, aber nur wenn man Sinnkrise und Geldkrise eng zusammendenkt. Der Kapitalismus als Religion des permanenten Wachstums kam zumindest kurzfristig ins Schleudern. Das wird sich aber schnell ändern. Aber Geld und Sinn sind zwei unterschiedliche Dinge. Wie sagt das deutsche Spruchgut: Es fehlet niemandt am sinn, sondern allein am gwin. Oder etwas böser: Leichter Sinn baut schnell ein Haus, doch eh' man sitzt, ist man hinaus.

Der Schluss des Textes ist dann von besonderer Realsatire. Die Autorin weist darauf hin, dass Gott den Psalmbeter bis in alle Ewigkeit bewahren würde ….

Der Schluss des Textes ist dann von besonderer Realsatire. Die Autorin weist darauf hin, dass Gott den Psalmbeter bis in alle Ewigkeit bewahren würde ….