Kennen Sie das? Ihre Kinder haben sich am Wochenende irgendwo mit Smartphone und Tablet verkrümelt, sind in ihre Apparate vertieft und von nun an nicht mehr ansprechbar. Der Ruf zum Essen verhallt ohne Antwort, das energischere Nachhaken wird mit Worten quittiert wie: „Komme gleich, nur noch diese Runde.“ Aus einer weiteren Runde wird dann schnell noch eine und noch eine und noch eine Runde. Manchmal hilft am Ende nur noch der Entzug der Hardware, um das Spiel zu unterbrechen und einen Wiedereintritt ins analoge Leben herbeizuführen.

Die Spiele, die unsere Kinder so zu fesseln vermögen, sind natürlich keine caritativen Initiativen, um Eltern eine ungestörte Zeitungslektüre zu ermöglichen. Es geht ums Geschäft. Was kostenfrei beginnt, mündet bald in das Angebot sogenannter In-App-Käufe.

Beispiel Brawl Stars, ein 2017 veröffentlichtes Echtzeit-Strategie-Spiel, ein Hit unter Grundschulkindern. Dahinter steht eine von einem Finnen erst 2010 gegründete Firma namens Supercell, die mittlerweile von Chinesen übernommen wurde und weltweit in Umsatzregionen von 1,5 Milliarden Dollar jährlich operiert. Verdient wird bei Brawl Stars mit dem Verkauf von virtuellen Juwelen, Münzen und Wundertüten, die man braucht, um sich für bevorstehende Prüfungen aus- und aufzurüsten und schneller als andere in höhere Levels aufzusteigen. Und Brawl Stars ist nur ein Beispiel von vielen, darunter nicht wenige Online-Spiele wie Word of Warcraft und Fortnite mit jeweils um die 100 Millionen registrierter User. Der Markt hat sich extrem dynamisch entwickelt, so dass die Computerspielbranche mit jährlich über vier Milliarden Euro Umsatz allein in Deutschland den Kinomarkt längst überholt hat.

Beispiel Brawl Stars, ein 2017 veröffentlichtes Echtzeit-Strategie-Spiel, ein Hit unter Grundschulkindern. Dahinter steht eine von einem Finnen erst 2010 gegründete Firma namens Supercell, die mittlerweile von Chinesen übernommen wurde und weltweit in Umsatzregionen von 1,5 Milliarden Dollar jährlich operiert. Verdient wird bei Brawl Stars mit dem Verkauf von virtuellen Juwelen, Münzen und Wundertüten, die man braucht, um sich für bevorstehende Prüfungen aus- und aufzurüsten und schneller als andere in höhere Levels aufzusteigen. Und Brawl Stars ist nur ein Beispiel von vielen, darunter nicht wenige Online-Spiele wie Word of Warcraft und Fortnite mit jeweils um die 100 Millionen registrierter User. Der Markt hat sich extrem dynamisch entwickelt, so dass die Computerspielbranche mit jährlich über vier Milliarden Euro Umsatz allein in Deutschland den Kinomarkt längst überholt hat.

Solche Spiele können süchtig machen, insbesondere Online-Spiele. Man kann sie Tag und Nacht spielen, nach der letzten Runde folgt mit Sicherheit eine neue Herausforderung und immer so weiter bis zur physischen Erschöpfung und darüber hinaus.

Irgendwann wird der Spaß zur Sucht, zur Abhängigkeit vom ausgebufften Belohnungssystem des Spiels, mit dem die Entwickler die Gamer so lange wie möglich bei der Stange halten wollen.

Seit 2018 ist Gaming Disorder eine offizielle Diagnose im Manual der Weltgesundheitsorganisation. „Ich würde sagen, gerade der Altersbereich der 14- bis 16-Jährigen ist besonders betroffen“, sagt der Kinder- und Jugendmediziner Franz Joseph Freisleder. „Hier müssen wir doch von circa vier Prozent Gaming-Süchtigen ausgehen, oder zumindest von erheblich riskantem Gamingverhalten." Wie bei den stofflich basierten Süchten kommt es bei den Spielsüchtigen zu Kontrollverlusten und Entzugserscheinungen. Alles kreist um das Spiel. Man liest von verzweifelten Eltern, abgebrochenen Ausbildungen, Verwahrlosung und Vereinsamung, ja sogar von Todesfällen aufgrund von tagelangem ununterbrochenem Spielen wird berichtet.

Es sieht so aus, als seien wir in einem Zeitalter angekommen, in dem die düsteren Visionen des 1996 in den USA erschienenen Jahrhundertromans „Unendlicher Spaß“ von David Foster Wallace Wirklichkeit werden. „Unendlicher Spaß“ heißt darin ein Film, den James Incadenza noch zu Lebzeiten selbst gedreht hat und der seine Zuschauer so in den Bann schlägt, dass sie sich nicht mehr von ihm lösen können und dabei verdursten und verhungern. Dieser teuflische Film wirkt wie der goldene Schuss einer Sucht nach Zerstreuung oder Erfolg, die das Personal des Romans auf unterschiedliche Weise antreibt und zugleich aushöhlt. Die Protagonisten werden so zu Opfern eines, wie Ulrich Greiner in seiner Kritik schrieb, „geschmeidigen Totalitarismus“. Wie geschmeidig der Konsumkapitalismus in wenigen Jahrzehnten durch das digitale Tuning noch werden würde, war in den 90ern noch nicht absehbar. Heute hat die Konsumgüter- und Unterhaltungsindustrie den direkten Draht zu jedem Konsumenten. Und sie nutzt ihn und sendet rund um die Uhr Botschaften. Angebote, Werbungen, Einschmeicheleien, Vorschläge.

Es sieht so aus, als seien wir in einem Zeitalter angekommen, in dem die düsteren Visionen des 1996 in den USA erschienenen Jahrhundertromans „Unendlicher Spaß“ von David Foster Wallace Wirklichkeit werden. „Unendlicher Spaß“ heißt darin ein Film, den James Incadenza noch zu Lebzeiten selbst gedreht hat und der seine Zuschauer so in den Bann schlägt, dass sie sich nicht mehr von ihm lösen können und dabei verdursten und verhungern. Dieser teuflische Film wirkt wie der goldene Schuss einer Sucht nach Zerstreuung oder Erfolg, die das Personal des Romans auf unterschiedliche Weise antreibt und zugleich aushöhlt. Die Protagonisten werden so zu Opfern eines, wie Ulrich Greiner in seiner Kritik schrieb, „geschmeidigen Totalitarismus“. Wie geschmeidig der Konsumkapitalismus in wenigen Jahrzehnten durch das digitale Tuning noch werden würde, war in den 90ern noch nicht absehbar. Heute hat die Konsumgüter- und Unterhaltungsindustrie den direkten Draht zu jedem Konsumenten. Und sie nutzt ihn und sendet rund um die Uhr Botschaften. Angebote, Werbungen, Einschmeicheleien, Vorschläge.

Wussten Sie, dass 80 Prozent aller auf YouTube gesehenen Videos von der Plattform selbst vorgeschlagen wurden? Offenbar lassen sich die User gerne fremdbestimmen und von der Plattform ohne Vorbehalte füttern. Die schöpft aus einem schier unendlichen Vorrat an Videos. Wer sich eine Zeit lang auf die grenzenlose Unterhaltung durch den Algorithmus einlässt, kann feststellen, dass die vorgeschlagenen Filme nicht unbedingt anspruchsvoller werden. Im Gegenteil. Sie werden lauter, auf Krawall gebürsteter, extremer. Das liegt an der Programmierung, die dahintersteckt. Denn der YouTube-Algorithmus folgt keinen Qualitätskriterien, sondern legt mit jedem neuen Vorschlag eine kleine Schippe Zuspitzung und Krawall drauf.

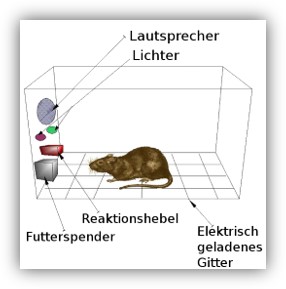

Bei Facebook läuft es ähnlich, aber insgesamt noch komplexer. Facebook funktioniert wie eine digitale Skinnerbox. Ursprünglich war die von dem amerikanischen Psychologen Skinner in den 1930er Jahren erfundene Skinnerbox ein Trainigskäfig, in dem er Ratten dazu brachte, auf spezifische Reize hin einen bestimmten Hebel in dem Käfig zu drücken. Die gelehrigen Tiere wurden dafür mit Futter belohnt. Skinner stellte fest, dass sich das Verhalten von Ratten auf diese Weise durch Reize und Belohnungen prima konditionieren und steuern ließ. Und schnell stand die Frage im Raum, ob sich auch menschliches Verhalten auf diese Weise verändern lässt. Und wenn ja: wie? In den USA kümmert sich neuerdings eine noch relativ junge Forschungsrichtung namens „Behavioural Design“ um diese Themen. Facebook arbeitet schon längst mit Skinnerbox-Methoden. Es gibt zwar keine Leckerlis, dafür aber Likes, Posts und Kommentare von Freundinnen und Freunden. Alle Funktionen der Plattform zielen darauf, die User durch kleine narzisstische Injektionen möglichst lange auf der Website zu halten, um nebenbei personalisierte Werbung einspielen und Daten abgreifen zu können.

Bei Facebook läuft es ähnlich, aber insgesamt noch komplexer. Facebook funktioniert wie eine digitale Skinnerbox. Ursprünglich war die von dem amerikanischen Psychologen Skinner in den 1930er Jahren erfundene Skinnerbox ein Trainigskäfig, in dem er Ratten dazu brachte, auf spezifische Reize hin einen bestimmten Hebel in dem Käfig zu drücken. Die gelehrigen Tiere wurden dafür mit Futter belohnt. Skinner stellte fest, dass sich das Verhalten von Ratten auf diese Weise durch Reize und Belohnungen prima konditionieren und steuern ließ. Und schnell stand die Frage im Raum, ob sich auch menschliches Verhalten auf diese Weise verändern lässt. Und wenn ja: wie? In den USA kümmert sich neuerdings eine noch relativ junge Forschungsrichtung namens „Behavioural Design“ um diese Themen. Facebook arbeitet schon längst mit Skinnerbox-Methoden. Es gibt zwar keine Leckerlis, dafür aber Likes, Posts und Kommentare von Freundinnen und Freunden. Alle Funktionen der Plattform zielen darauf, die User durch kleine narzisstische Injektionen möglichst lange auf der Website zu halten, um nebenbei personalisierte Werbung einspielen und Daten abgreifen zu können.

Um Werbung geht es auch bei Google. Damit verdient der Konzern aus dem Silicon Valley seine Milliarden. Nach außen gibt sich Google gern als Weltverbesserungsunternehmen, das u.a. an der Mobilität und der Medizin der Zukunft arbeitet. Im Kern ist es aber nichts anderes als eine Suchmaschine, die ihre Dollars mit personalisierter Werbung verdient und so dafür sorgt, dass immer noch mehr konsumiert wird.

Dasselbe Ziel verfolgen Amazon und Netflix. Wer schon mal bei Amazon bestellt hat, kennt die Nachwirkungen: es werden beständig Produkte vorgeschlagen, die „andere Nutzer auch gut fanden“. Der erst 1994 gegründete Online-Händler machte im Jahr 2019 einen Umsatz von 280 Milliarden US-Dollar und ist nach Apple und Microsoft das drittwertvollste Unternehmen der USA. Der Gründer Jeff Bezos gilt heute mit einem Vermögen über 100 Milliarden Dollar als der reichste Mann der Welt. Für Kinder ist Amazon im Übrigen ein schier grenzenloser Spielzeugkatalog, der vom Lego-Set bis zum Halloween-Kostüm alles bieten kann, was das Herz begehrt, und mehr.

Während Amazon neben dem Handel mit analogen Waren inzwischen auch erheblich vom Cloud-Geschäft profitiert, verkauft der Streaminganbieter Netflix Daten in Form von Filmen und Serien. Auf diesem Markt dreht sich im Moment alles um die Serie. Sie mausert sich zum großen Erzählformat des 21. Jahrhunderts, ein Format, das süchtig macht – zugegeben, es ist eine eher milde Sucht, die nicht zwangsläufig zum Tod führt wie der Film „Unendlicher Spaß“ im Roman von David Foster Wallace. Aber sie ist intensiv genug, um die Zuschauer an sich zu binden und ihr Verlangen nach immer neuen Folgen und Staffeln zu nähren. Umso größer die Enttäuschung, wenn eine Serie dann doch mal endet. Daran hat der Serienjunkie zu knabbern. Denn ein Ende ist in seiner Bedürfnisstruktur eigentlich nicht mehr vorgesehen.

Während Amazon neben dem Handel mit analogen Waren inzwischen auch erheblich vom Cloud-Geschäft profitiert, verkauft der Streaminganbieter Netflix Daten in Form von Filmen und Serien. Auf diesem Markt dreht sich im Moment alles um die Serie. Sie mausert sich zum großen Erzählformat des 21. Jahrhunderts, ein Format, das süchtig macht – zugegeben, es ist eine eher milde Sucht, die nicht zwangsläufig zum Tod führt wie der Film „Unendlicher Spaß“ im Roman von David Foster Wallace. Aber sie ist intensiv genug, um die Zuschauer an sich zu binden und ihr Verlangen nach immer neuen Folgen und Staffeln zu nähren. Umso größer die Enttäuschung, wenn eine Serie dann doch mal endet. Daran hat der Serienjunkie zu knabbern. Denn ein Ende ist in seiner Bedürfnisstruktur eigentlich nicht mehr vorgesehen.

So kultivieren die neuen Digitalkonzerne eine Unkultur des unendlichen Konsums und bombardieren ihre User permanent mit Werbungen, Nachrichten, Vorschlägen und Anreizen.

Und natürlich bitten sie auch ständig um Feedback, um ihre Algorithmen laufend verbessern zu können. Das fühlt sich ein wenig so an, wie sein eigenes Grab schaufeln. Okay, werden Sie vielleicht sagen, niemand muss da mitmachen. Das stimmt. Jede und jeder hat die Freiheit, den Aus-Knopf zu drücken. Aber das fällt offenbar schwer. Vielleicht wird es leichter, aus den Skinner-Boxen des digitalen Kapitalismus auszubrechen, wenn man seine Mechanismen durchschaut.

Wie fanden Sie diesen Artikel?