GeistesGegenwart |

TranshumanzÜber Weiden, Wandern und KunstKarin Wendt In seinem faszinierenden und äußerst informativen Porträt über Schafe[1] nimmt der Autor Eckhard Fuhr ein Gemälde der deutschen Romantik zum Ausgang, um über die kulturbildende Bedeutung dieses Tiers nachzudenken. Fuhrs Reise beginnt in der Alten Nationalgalerie auf der Berliner Museumsinsel. Dort hängt das Gemälde „Der einsame Baum“ von Caspar David Friedrich, entstanden 1822.

Caspar David Friedrich, Der einsame Baum, 1822, Öl/Lw.. 71 x 55 cm, Alte Nationalgalerie, Berlin Bei dem Versuch einer Deutung kommt man, wie Fuhr zunächst bemerkt, „naturgemäß“ an dem einzelnen Baum nicht vorbei, „einer schwer ramponierten Eiche, die in ihrem langen Leben wahrscheinlich mehrmals vom Blitz getroffen wurde. Ihre kahle abgebrochene Spitze reckt sich gen Himmel. Aber noch ist der Baum nicht tot. Frisch begrünte Äste zeigen, dass noch Leben in ihm ist“.[2] Um den Baum herum erstreckt sich eine weite Ebene, unterbrochen von Weihern und losen Buschgruppen. Weiter entfernt sieht man vereinzelte Häuser, und am Fuß der Mittelgebirgskette im Hintergrund erkennt man Kirchtürme und eine Stadtsilhouette. Fuhr richtet den Blick des Betrachters aber noch einmal in den Bildmittelgrund auf ein weiteres Detail, das nicht nur, weil das Gemälde nur 55 x 71 cm misst, sondern vor allem in Relation zur Weite der Landschaft, sehr klein erscheint und daher leicht zu übersehen ist: Ein Schäfer lehnt sich an den Baumstamm, gestützt auf seinen Hirtenstab, und um ihn herum grasen seine Schafe.

Detail – der einsame Baum (Kontrast verstärkt und aufgehellt)

Dies sei nun schon deshalb interessant, weil Friedrich, so Fuhr, nur dieses eine Mal Tiere in eine Landschaft integriert. Tatsache ist, dass die Eiche in Friedrichs Werk, vor allem in seinen Zeichnungen, wiederholt auftaucht, während die erzählerische Fülle in diesem Werk singulär ist. Auszuschließen ist, dass es sich bei dem Schäfermotiv lediglich um ein ‚malerisches‘ Detail handelt. Zwar malte Friedrich Landschaften nicht vor Ort wie die Plein-Air-Maler in Frankreich, aber seine nach Skizzen und aus der Erinnerung komponierten Landschaften bilden in sich eine Logik, mit anderen Worten, auch ein Detail wie Schafe ist nicht zufällig gewählt. Nach Fuhr erschließt es nun vielmehr eine ganz bestimmte Lesart der Landschaft:

Das ist eine frappierende und für das Bild, das bis heute zahlreiche Interpretationen hervorgerufen hat,[5] sehr erhellende Beschreibung. Ich folge Fuhr nur nicht ganz in seiner Schlussfolgerung. Friedrichs Bild zeigt, wie das Weiden der Schafe die Landschaft geprägt bzw. als solche erst hat entstehen lassen, aber es zeigt auch, dass diese Kulturlandschaft ihren Preis hat, dass also das, was wir in unserem kulturellen Gedächtnis als ‚heile‘ Landschaft abgelegt haben, Opfer fordert, hier die Bäume. Denn der einsame Baum auf weiter Flur hat, wie Fuhr ja anmerkt, bereits schwer gelitten und wahrscheinlich nur ob seiner Größe und der Festigkeit seines Holzes überhaupt überlebt. Die Ambivalenz menschlicher Existenz ist der Kultur und so auch unserem – aufrichtigen – Blick darauf eingeschrieben. Der Sinn, mit dem der Maler die Landschaft füllt, wäre also nicht ein Mehrwert im Sinn der alten Metaphysik, sondern ein ästhetischer Mehrwert im Sinne eines freien Blicks auf kulturelle Zusammenhänge, die das Bild spiegelt. Eine Vergeistigung der Landschaft stellt es insofern dar, als die Landschaft zum Medium einer geistigen Auseinandersetzung mit ihrer Gestaltwerdung, ihrem semi-natürlichen Grund, wird. Es ist aber keine Vergeistigung im Sinne einer versöhnten Gestalt menschlicher Existenz, eine Versöhnung von Kultur und Natur. Es ist daher im strengen Sinne keine Ästhetisierung, eine zähmende und verharmlosende Ins-Bild-Setzung komplexer Wirklichkeit (was Fuhr vermutlich auch letztlich nicht damit meint), sondern eine künstlerische Übersetzung, die unseren Blick befreit. Wie Christoph Menke betont: „Ästhetische Freiheit ist Freiheit in Differenz zu sich selbst. Ästhetische Freiheit ist nicht die höchste Form oder die versöhnte Gestalt der Freiheit, … sondern Freiheit im Unterschied zu ihrer sozialen, kulturellen, politischen, rechtlichen usw. Verwirklichung.”[6] Neben dem Bild „Der einsame Baum“ hängt sein Pendant:[7] „Mondaufgang am Meer“, in dem Fuhr einen kulturellen Gegenentwurf sieht:

Hier ist es nicht der Einzelne, der Schäfer mit seiner Herde, sondern zwei Frauen und ein Mann, deren Beziehung zueinander offen ist. Auf einem Felsen sitzend, richten sie ihren Blick (sehnsuchtsvoll?) auf das abendliche Meer. Weit entfernt fahren drei Schiffe, die Fuhr als Symbole der „Lebensreise“ versteht. Während „Der einsame Baum“ Ruhe ausstrahle, vermittele sein Gegenstück eine vibrierende Spannung.

Zwischen beiden Landschaftsdarstellungen gibt es zahlreiche formalästhetische ‚Paare‘ bzw. Entgegensetzungen – in der Farbigkeit, in den Elementen, in der Erzählung und atmosphärisch. Vor allem geht es im „Mondaufgang am Meer“ ausdrücklicher um die Haltung des Schauens. Dafür stehen die Protagonisten im Bild. Sie sitzen auf dem Felsen vor uns. Es sind Zeitgenossen Friedrichs, Städter wie er. Als Betrachter treten wir von hinten an die Szene heran, sind zeit-gleich mit ihnen am Ort. Wir beobachten sie und folgen ihrem Blick (weiter). Dagegen ist der Schäfer weit entfernt, wir können nicht verfolgen, wohin er schaut. Er ist Teil eines Raumkontinuums, das wir in der Totale sehen. In dem Schäfermotiv mag Friedrich einen seiner selbst noch weniger frag-würdigen Lebensentwurf sehen, den er deshalb genrehaft in die Landschaft einbettet. In beiden Bildern bildet die Landschaft jedoch eine Art Bühne oder Kulisse, in beiden Fällen geht es um eine geschaute Natur (Werner Hofmann). Aus meiner Sicht spiegeln beide Arbeiten daher nicht unbedingt einander entgegenstehende Entwürfe, sondern vielleicht einfach unterschiedliche kulturelle Stadien – in der ihnen eigenen sichtbaren Ambivalenz. So sieht Hubertus Gaßner bereits im Bild „Der einsame Baum“ in den horizontalen Raumzonen entwicklungsgeschichtliche Abschnitte: das nicht kultivierte Sumpfgebiet (Vorgeschichte), die Eiche (germanische Vorzeit) und die Ebene als durch menschliche Arbeit gestaltete Natur.[9] Diese Entwicklung würde sich im Bild „Mondaufgang am Meer“ in Friedrichs Gegenwart hinein fortsetzen und über die Kleidung der Protagonisten zudem eine politische Realität andeuten. Versteht man beide als Paradigmen der Landschaftsmalerei, so bilden sie einmal ihr traditionelles und im anderen Fall ihr modernes Format. Die Schäferszene als transkulturelles Bild einer vom Menschen nutzbar gemachten Natur wäre ein Sehnsuchtsmotiv im Sinne eines noch intakten Verhältnisses zur Natur, das sich mit Blick auf die Eiche aber als trügerisch erweist, denn deren Zustand zeigt zugleich, dass die einmal begonnene Zerstörung nicht mehr rückgängig zu machen ist. Dass dies auch ein kategorialer Bruch mit der Natur ist, reflektiert Friedrich im „Mondaufgang am Meer“ als Erkenntnisgewinn der Kunst, als das, was durch sie erst sichtbar wird, indem er mit den Rückenansichten der Protagonisten den Betrachter ins Bild hineinholt. Während die Landschaftsmalerei von Caspar David Friedrich den Menschen aber grundsätzlich voraussetzt, beschäftigen sich zeitgenössische Künstler auch mit der Frage, wie eine postzivilisatorische Landschaft aussehen kann. Gibt es eine posthumane Umgebung? Was ist, wenn wir uns in der von uns geschaffenen Umwelt nicht mehr wiedererkennen? Was ist, wenn wir an der Natur scheitern? Eine solche semi-künstliche Landschaft (nach dem Ende?) des Menschen hat der Künstler Pierre Huyghe im Rahmen der Skulptur Projekte Münster 2017 in einer stillgelegten Eissporthalle entworfen.

Zum Hintergrund der Arbeit „After Alife Ahead“ heißt es:

Gespiegelt„Auf der nie abschließbaren Suche nach dem guten und richtigen Leben begegnet man irgendwann dem Schaf“, schreibt Fuhr, und weiter: „Folgen wir also den Spuren eines Tieres, das uns seit den frühesten Zeiten unserer Zivilisation Körper und Seele wärmt. Das Doppelgesicht des Schafes begegnet dem Schafreisenden immer wieder. Das Schaf verkörpert archaische Hirtenkultur und pastorale Idylle, während es gleichzeitig zum Wegbereiter der industriellen Moderne wird. Als geduldiges Opfertier liegt das Lamm auf der Schlachtbank. Doch am jüngsten Tag triumphiert es über die Mächte der Finsternis. Was da so friedlich in der Aue grast, ist für manche Überraschung gut.“[11]

Ich möchte Fuhrs Kulturgeschichte daher punktuell weiter folgen. „Der Gott der Christen selbst tritt in der wolligen Unschuld eines Lamms in Erscheinung – ein immer noch bestürzender Gedanke.“[12] Damit leitet Fuhr über zu einem Kapitel über die christliche Semantik des Schafes und zur Betrachtung eines Gemäldes von Francisco de Zurbarán: „Agnus Dei“ (1635-1640).

Francisco de Zurbaràn, Agnus Dei, 1635-1640, Öl/Lw., 37,3 x 62 cm, Museum Prado, Madrid

Zurbaráns Bild zeigt „eine Szene der christlichen Legendenwelt, wonach der Evangelist Lukas zugleich auch der erste Maler der Christenheit gewesen sei“. Rechts im Bild sieht man, so die einhellige Forschungsmeinung, den Maler selbst, Francisco de Zurbarán. Das vermutlich als Andachtsbild entworfene Gemälde ist „asketisch reduziert, nicht einmal ein Minimum an Figuren (etwa Maria oder Johannes) finden sich unter dem Kreuz, alles ist konzentriert auf die visuelle Kommunikation zwischen dem Maler Lukas (bzw. Zurbarán) und Christus am Kreuz. Der Hintergrund ist dunkelbraun, der Horizont knapp angedeutet. Man spürt diesem Bild den Bruch an, den die Malerei Caravaggios (1571-1610) für die Kunst Europas bedeutet hat.“ In Gegenüberstellung mit Cranach weist Mertin nun darauf hin, dass es bei beiden einen direkten – virtuellen – Dialog gibt: bei Cranach blickt der im Bild gezeigte Maler den Betrachter an, bei Zurbarán blickt der Maler – und mit ihm der Betrachter – Christus an. Beide geben also „Zeugnis ab von religiösen Beziehungen.“ Anders als Cranach agiert Lukas / Zurbarán jedoch „quasi als Repräsentant des Betrachters, der nun unvermittelt mit dem Maler in das Bild geraten ist. Er steht in einem unmittelbaren Verhältnis zu Christus direkt unter dem Kreuz. ... Und genau deshalb, weil es den Betrachter ins Bild holt, ist das Werk von Zurbarán ‚moderner‘ und in einem gewissen Sinn auch evangelischer als das von Cranach.“ In seinem kunstgeschichtlichen Blog legt Christof Diedrichs eine, wie ich finde, interessante Deutung vor[17], die sich an das von Mertin Erarbeitete anschließt. Wie Mertin deutet Diedrichs das Bild als Ins-Bild-Setzung eines inneren Vorgangs bzw. Dialogs. Er setzt mit seiner Interpretation jedoch am Bildsujet, der Lukas-Ikonografie an. Diedrichs gibt zu bedenken, dass das Motiv – der Gekreuzigte statt wie meist Maria – ungewöhnlich sei und dass zudem das Bild oder eine Staffelei fehlen. Er erwägt die These, dass es sich bei dem Gekreuzigten um das Bild handelt, an dem der Maler – gerade – malt. Dafür spreche, dass der Körper Jesu fast unversehrt ist. Es fehlt die Seitenwunde und Zeichen seiner Geißelung. Zudem ist am Kreuz hängende Mensch wesentlich kleiner gegeben als der Maler und beide gehörten, würde man sie nebeneinander stellen, „gewissermaßen verschiedenen Realitätsebenen“ an. Der Maler male, so Diedrichs, an dieser Kreuzigung, die noch nicht fertig ist, der Pinsel mit roter Farbe sei unbenutzt – ja Zurbarán zögere innerlich, dem Gekreuzigten die Zeichen des Leids hinzuzufügen. Das letztere ist mir eine Spur zu einfühlungsästhetisch, plausibel finde ich jedoch, dass es um die Visualisierung komplexer innerer Vorgänge geht, die auch den Akt des Malens einschließen, also um ein Moment der künstlerischen Selbstreflexion im Bild. Kehren wir nun zurück zum Bild „Agnus Dei“. Hat es vielleicht auch ‚moderne‘ Züge, die „nach dem Verhältnis des Einzelnen zum Bild fragen“? Bis heute sind sieben eigenhändige Versionen des Motivs bekannt. Einmal integrierte er das gefesselte Schaf in eine Hirtenanbetung. Bei der hier vorgestellten Fassung verzichtet er, wie Fuhr herausstellte, auf die religiöse Symbolik des Heiligenscheins und die religiöse Rhetorik der formelhaften Inschrift „tanquam agnus in occasione“ (mit der es bei den anderen Versionen eindeutig auf die Osterliturgie und die biblische Rede vom Gottesknecht bezogen wird; wobei „in occasione“ wörtlich bedeutet „anlässlich, aus Anlass“). Das ist auffällig. Es ist aber auch malerisch die ausgereifteste Fassung, was dafür spricht, dass es dem Künstler darum ging, ein sehr gutes Bild zu schaffen. Zunächst würde ich in Zurbaráns Arbeit ein Andachtsbild und ein Stillleben sehen. Er spielt aus meiner Sicht – fast modern – mit den Grenzen beider Genres. Es ist genau genommen eine natura morta non morta. Wie bei der Kreuzigungsdarstellung holt er den Betrachter extrem nahe an seinen Gegenstand heran. Auch hier ist der Raum, in dem das Lamm gezeigt wird, fast raumlos, so dass ein kontemplatives Moment evoziert wird. Der dunkle Hintergrund bildet die dramatische Kulisse für die Sichtbarkeit des weißen Lamms in all seiner Konkretion. Vor allem interessant scheint mir jedoch, dass sich Zurbarán auch ikonografisch streng genommen nicht festlegt: Er zeigt das Lamm gefesselt, aber unversehrt lebendig. Anders als in der mittelalterlichen Ikonografie, wie etwa in Jan van Eycks Auferstehungsdarstellung des Genter Altars, wo das Lamm verwundet und mit Kreuznimbus und der Auferstehungsfahne in der Mitte stehend gezeigt wird, ist der Hintergrund in jedem Fall nicht die Vision aus der Johannesoffenbarung, in der es heißt: „In der Mitte, beim Thron … sah ich ein Schaf stehen, wie geschlachtet ...“ Offb-Apk 5,4. Zurbaráns Darstellung korrespondiert dagegen mit den Sprachbildern aus den Prophetenbüchern Jeremia und Jesaja und der Apostelgeschichte: „Ich war wie ein folgsames Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Ich wusste nicht, dass sie gegen mich Pläne ausheckten...“ Jer 11,19; „Wie ein Schaf, das zur Schlachtbank gebracht wird ...“ Jes 53,7; „Wie ein Lamm beim Scheren ...“ Apg 8,32. Literarischer Hintergrund wäre also nicht so sehr die eschatologische, sondern vielmehr die prophetisch-messianische Rede. Vielleicht reicht Zurbaráns Inspiration aber auch formalästhetisch weit zurück? Dafür spricht die Unversehrtheit des Tiers, die Situation vor(!) der Schlachtung und eine skulpturale Auffassung des Gegenstands.

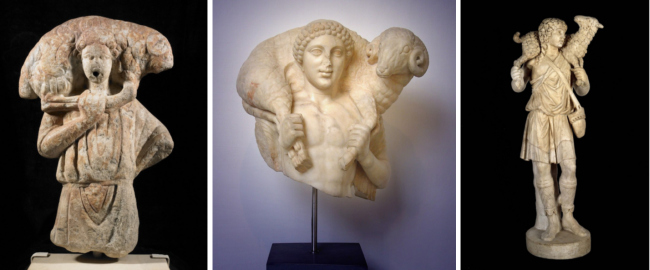

Das Opferlamm und das Motiv des Hirten, der auf seinen Schultern ein Opferlamm trägt, war in der gesamten antiken Bilderwelt geläufig. Im von der griechischen Kultur geprägten Raum verbreitete sich vor allem das Hirtenmotiv als Hermes Kríophoros / Mosocophoros, der das Lamm oder den Widder tragende Gott.[18] Die frühchristliche Kunst inkulturierte dieses Motiv und deutete den „Guten Hirten“ als Jesus. Erst als das Christentum dann zur staatlichen Religion wurde, wurde aus dem Lamm auf Jesus‘ Schultern Christus selbst. [Links] Guter Hirte, 3./4. Jh. v. Chr., Mittlerer Osten (sassanidisch?), British Museum, London. [Mitte] Kriophoros von Kalamis, spätrömische Marmorkopie, 5. Jh. n. Chr., Museo Barracco, Rom. [Rechts] Christus als Guter Hirte, Neubearbeitung eines Sarkophag-Fragments, 1. Hälfte des 4. Jh. n. Chr., Museo Pio Cristiano, Vatikanische Museen Im 7. Jahrhundert n. Chr. untersagte die oströmische Kirche auf der Trullanischen Synode (692 n. Chr.) die Darstellung Christi als Lamm, konkret Anstoß nehmend an Darstellungen Johannes des Täufers mit dem Zeigegestus auf ein Lamm. Das Verbot wurde damit begründet, dass es sich hierbei um eine vorläufige und damit täuschende Darstellung handele, die die religiöse Wahrheit, die Inkarnation Gottes als Mensch, verschleiere.[19] Das ist, wenn ich es richtig sehe, im von Mertin erarbeiteten möglichen theologischen Umgang mit Bildern das Inkarnationsargument der Orthodoxie, gepaart mit dem didaktischen Argument der Römischen Kirche:[20] man traute den Gläubigen nicht zu, die (Form) der Darstellung von ihrem Inhalt zu unterscheiden und will Verwirrung vermeiden – und ist damit ebenso weit entfernt von der intellektuellen Schärfe, mit der Kaiser Konstantin V. begründete, warum die einzig mögliche Darstellung Christi das Abendmahl sei,[21] wie von der aufgeklärten Sicht auf die Bilder der Libri Carolini in den Kreisen um Karl dem Großen. Zurbaráns Bildfindung setzt eintausend Jahre später einen theologisch ausdifferenzierten und ideologisch verfestigten Deutungshorizont voraus – möglicherweise auch christologische Texte der spanischen Mystik[22] –, der die religiöse Lesart des Gegenstands für zeitgenössische Betrachter seines Gemäldes hat selbstverständlich werden lassen. Dennoch – die Fesseln um die Vorderläufe sind so dünn – es ist ein Rätsel, warum das Tier nicht aufspringt und sich befreit. Denkt man sich statt der Schlachtbank den Hirten, der das Lamm um die Läufe fasst, ergeben sich in der Haltung des Tiers bestimmte Parallelen. Das Zutrauen, das sich im Hirtenmotiv durch die Nähe zum Schäfer und seinen festen Griff erklärt, erscheint in Zurbaráns Szene als rätselhafte Hingebung. Gerade angesichts der realistisch und lebendig gezeigten Kreatürlichkeit auf der einen und der erhöhten, ausgestellten Position des Schafes auf der anderen Seite wirkt die Situation hochgradig inszeniert. Es geht Zurbarán um die dramatische Zuspitzung der Opfer-Haltung. Er legt damit uns, den Betrachtern, die Entscheidung in die Hand – oder in die Vorstellung –, die Handlung zu vollenden oder sie abzubrechen. Auch in diesem Bild geht es also um eine innere Versenkung in einen gedanklich verdichteten Moment, hier die Situation eines ausgelieferten Geschöpfes. Es gibt im Bild keinen Stellvertreter, keinen mit Handelnden oder Wahrnehmenden. Es liegt beim Betrachter und seiner religiösen Bindung, die Szene ikonologisch als Darstellung Christi zu deuten und darin das Ende des Tauschhandels zu sehen, oder mit den Worten von Fuhr, „das Ende jeglichen Opfers als ‚Geschäftsbeziehung‘ zwischen Mensch und Gott“.[23] Das Bild erzwingt diese Deutung in meiner Wahrnehmung jedoch nicht.

Gustave Courbet, Die Forelle, 1873, Öl/Lw., 65.5 x 98,5, Musee d‘Orsay, Paris Es sind aber erst die Künstler der Moderne, wie ein Courbet (1819-1877), die die gequälte Kreatur um ihrer selbst willen gleichnishaft aber unverklärt ins Bild holen. Auf dem WegDem Schaf zu folgen, heißt auch, seine Wege zu gehen. Im Italienischen heißen sie tratturi, im französischen carraires oder drailles. Als ältester, vermutlich prähistorischer Schafspfad gilt heute der Val Senales im italienischen Alto Adige. Die meisten unserer europäischen kontinentalen Handelsrouten waren zunächst Wege, die Hirten mit ihren Schafen gingen, um saisonal bedingt bessere Weidebedingungen vorzufinden. Noch heute weisen Schilder den Weg zum nächsten Weide- und Rastplatz für Schafe und Schäfer. Für diese Migrationsbewegungen hat sich im romanischen Sprachraum der Terminus „Transhumanz“ etabliert. Man unterscheidet die vertikale Transhumanz im Gebirge und die horizontale Transhumanz in der Ebene. Der Begriff setzt sich aus den lateinischen Wörtern trans und humus zusammen, was bedeuten kann, über die Erde, aber auch jenseits der bebauten Erde umherzuziehen. Über das Lateinische fand er seinen Weg in das Spanische trashumar, das bis heute auf die Weide führen heißt, und ging von dort in die anderen romanischen Sprachen ein. Im Französischen etwa bedeutet er neben der engeren Weideform auch einfach ziehen. Der italienische Wikipedia-Artikel ergänzt eine mögliche Etymologie aus dem Semitischen, wonach sich das Wort aus den drei Silben taru – ummanu – ša (umhergehen / sich umdrehen / gehen und zurückkehren – Menschen – jenes) herleitet. Während Transhumanz im Romanischen die Weidewanderung im engeren Sinne meint, hat der englische Begriff eine stärker wirtschaftliche Konnotation. Wie transnational die Wanderungen in Europa verliefen, verdeutlicht die folgende Beschreibung:

In kultureller Perspektive bringt der Begriff der Transhumanz, anders als das Nomadentum, die enge Beziehung zwischen einer sesshaft gewordenen Kultur und dem notwendigen Wandern, um diese Kultur zu erhalten und zu vitalisieren, zum Ausdruck. Oft korrespondiert saisonales Wandern mit den lokalen Opferfesten. Das ritualisierte Wandern löst sich vom Standort, um eben diesen Standort im Blick zu behalten und immer wieder dorthin zurückzukehren. Einen ästhetischen Blick auf diese Zusammenhänge erlaubt eine Arbeit des polnischen Künstlers Pawel Althamer. Ihm fiel auf, dass wir als Menschen der modernen Zivilisationen kaum je mehr die vorgezeichneten Wege verlassen. Wir folgen den (Verkehrs-)Wegen, den für uns ausgewiesenen Pfaden. Wir sind weniger Wanderer als vielmehr Passagiere entlang der frequentierten Routen. Je nach genutztem Verkehrsmittel sind wir Bahnfahrer, Fluggäste, Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger (gegen Autofahrer gegen Fußgänger gegen Radfahrer …). Im Rahmen der Skulptur Projekte 1997 legte Althamer einen Trampelpfad an, der den Ausstellungsbesucher aus der Stadt heraus in die Umgebung des Münsterlandes führte und schließlich am Rande eines Feldes ins Leere entließ – keine Sackgasse, sondern ein Weg, der abbrach, sich verlor. Ich schrieb damals: „An einer Wegkreuzung nahe des Aasees beginnt sein Pfad und zieht sich etwa einen Kilometer in nordwestlicher Richtung am Waldrand entlang durch Wiesen und Kornfelder, quert eine Ausfallstraße, führt wieder in Felder hinein und endet offen, nahe einer Zufahrt zu einem Bauernhof, dem Haus Bakenfed. Macht uns Athamer zu Pilgern der Kunst? … Anders als bei den religiösen Pilgerwegen fehlen bei Althamer Stationen und es gibt vor allem kein erklärtes Ziel. Ist es ein ästhetischer Pilgerweg, der sich einer zielorientierten, ergebnisorientierten Bewegung generell verschließt? … Der Weg ist der Weg. Althamers Pfad ist ein Angebot, sich nicht nur dem neuzeitlichen Pilgertourismus, sondern auch dem Kunsttourismus zu entziehen und die Bewegung selbst zu erfahren. Da man zumindest zu Anfang im Bewusstsein läuft, einen künstlerisch angelegten Weg zu gehen, wird die wahrgenommene Natur auch zum ästhetischen Spiegel.“[25] Jetzt denke ich, ob Althamer in gewisser Weise auch die Tradition der Transhumanz auf den Prüfstand stellt? Wie weit können wir uns von der Siedlung, dem Vertrauten entfernen, ohne den Bezug dazu zu verlieren? Wie weit müssen wir uns entfernen, um den Bezug zu erhalten? Wie entstehen (neue) Wege, und wer geht sie zuerst? Wem folgen und wie weit gehen wir? Der Mensch hat keinen Platz ...Die spannungsreiche Bezogenheit zwischen Bleiben und Wandern charakterisiert in besonderer Weise auch die frühen religiösen Lebensformen des Christentums. Das Mittelalter ist reich an unterschiedlichen Lebensentwürfen, die alle um die Frage kreisen, was die vorgelebte Existenz Jesu ausmacht und wie dies im eigenen Leben Gestalt gewinnen kann. Einem Tora-Gelehrten, der Jesus folgen will, „wohin er auch geht“, antwortet er: „Die Füchse haben Höhlen und die Vögel der Lüfte haben Nester. Der Mensch hat keinen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen kann.“ Matt 8, 20 Das traditionelle Mönchtum hatte sich in Form der Klöster hingegen etabliert. Die dort Lebenden verpflichteten sich zur Stabilitas, dem Bleiben am Ort. Dies bedeutete Grundbesitz und damit einhergehend zunehmend Reichtum und Privilegien. Gegen diese Besitzstände bildete sich Widerstand, Armutsideen und -ideale kamen auf, die im 12. Jahrhundert europaweit kursierten.

Es entstanden Gegenbewegungen, neue semireligiöse Lebensformen wie die der Beghinen und Begarden in den Niederlanden oder der Bizzocaggi in Süditalien, die bis in die Gegenwart existieren. Manche der neuen Gemeinschaften, aus denen später Orden hervorgingen, lösten sich zunächst vom Klosterbau, um abseits der Städte in den Bergen zu leben und nur zum Betteln und Predigen in die Siedlungen zu kommen, wie die Gruppe um Franz von Assisi.

… bis in die WüsteNeben den Armenklöstern und einem evangelisch-pönitenzialen Leben entstand eine besonders strenge bzw. radikale Form des unterschiedenen Lebens: die Reklusion oder auch Inklusion. Während das Eremitentum für Männer bereits seit der Antike bekannt war, ungebunden oder in der regulierten Form sogenannter Klausen (Camaldoli, Cîteaux oder Chartreuse), gab es nun auch vermehrt Frauen, die eremitisch leben wollten. „Im Übergang vom 12. ins 13. Jahrhundert, als mit der Festigung städtischer Gesellschaften und durch den Verfall des traditionellen, an das bäuerliche Leben und feudale Strukturen gebundenen monastischen Lebens eine Wende erfolgte, entstanden auf der einen Seite die Bettelorden und auf der anderen Seite gab es eine regelrechte Explosion des städtischen Phänomens weiblicher Reklusion“.[26]

Das reklusorische Leben, der „Gang in die Wüste“, hat aber keinen Sinn, wenn es keine Gemeinschaft gibt, wie die Kamaldulenserin Michela Spera sagt. Das Paradigma eines inklusorischen Lebens folgt festen Regeln und entfaltet so eine zweifache Ambivalenz: die von Verstecken und Exponieren und die von Freiheit und Abhängigkeit. Im Rückzug in den geschlossenen Raum wird die Inkluse sichtbar unsichtbar, und indem sie sich ganz auf die anderen verlässt, wird sie für das Leben vor Gott frei. In der Sprache der Mystik ist dies der Versuch, den Raum als erfüllte Gegenwart erfahrbar zu machen, ihn maximal zu verdichten und die Erfahrung zu leben so sehr zu vergegenwärtigen, dass sich der reale Raum entgrenzt. „Der Himmel und meine Zelle haben keine Grenzen“, schreibt Julia Crotta. Die Begegnung mit Gott wird so zum nach innen gerichteten Raum. Die „Flucht aus der Welt“ hatte aber auch eine soziale Dimension. Das Reklusentum spiegelte einen Teil der mittelalterlichen Gesellschaft. Der Ritus der Reklusion ist wie die meisten pönitenzialen Akte um Vergebung letztlich öffentlich. Die eingeschlossenen Frauen wurden von den Städten als ihre besonderen Patrone und Fürsprecher bei Gott betrachtet. So beschreibt es Anna Benvenuti Papi:

Die Kammer einer einsamen Rekluse konnte so als Ort des Segens und der Fürsprache geradezu zum „Katalysator“ für das städtische Umfeld werden.[28] In this world

Dazu erzählt der Alttestamentler Fridolin Stier folgende Geschichte.

In seinen Überlegungen zu einer evangelischen Theologie im Übergang schreibt Michael Trowitzsch Ende der 90er Jahre:

Für eine solche Theologie auf dem Weg, die sich vor der Gegenwart verantwortet, im echten Gespräch mit der Kunst, das Einladung und Herausforderung gleichermaßen ist, steht für mich dieses Magazin und sein Herausgeber, wenn er schreibt:

AnmerkungenBei den Bibelübersetzungen folge ich der Bibel in gerechter Sprache [1] Eckhard Fuhr: Schafe. Ein Portrait [Naturkunden, hg. v. Judith Schalansky, Nr. 31], Berlin 2017 [nachfolgend zitiert: Fuhr 2017]. [2] A.a.O., S. 9. [3] Ebd. [4] A.a.O, S. 10-11. [5] Das Gemälde entstand 1822 als Pendant zum „Mondaufgang am Meer“ für den Bankier Joachim Heinrich Wilhelm Wagener. 1861 wurde es aus der Sammlung erworben, die den Grundstock für die Berliner Nationalgalerie bildete. Weitere Titel, unter denen das Bild geführt wird, sind: „Eine grüne Ebene“ und „Harzlandschaft“. Zur Forschungsgeschichte: s. Wikipedia Art. „Dorflandschaft bei Morgenbeleuchtung“. [6] Christoph Menke: Die Kraft der Kunst, Berlin 2013, S. 150. [7] Vgl. Anm. 5. [8] Fuhr 2017, S. 11. [9] Hubertus Gaßner: Zum Geleit. In: Caspar David Friedrich. Die Erfindung der Moderne. Ausstellungskatalog Essen/Hamburg, 2006/2007, S. 287. [10] Skulptur Projekte Münster 2017, Archiv online. [11] Fuhr 2017, S. 16. [12] A.a.O., S. 40. [13] A.a.O., S. 41. [14] Andreas Mertin: Verstehst du auch was du siehst? Ein Gedankenspiel, in: Tà Katoptrizómena. Magazin für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik, Heft 64, 2010. [15] Ders.: Protestantismus und Bild (Notizen VIII – Ein Blogsurrogatextrakt, in: Tà Katoptrizómena. Magazin für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik, Heft 92, 2014. [16] Ders.: Notizen zur Kunst Francisco de Zurbarán oder Lukas Cranach? (Notizen VIII – Ein Blogsurrogatextrakt, in: Tà Katoptrizómena. Magazin für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik, Heft 92, 2014 (s. Anm. 15). [17] Christof Diedrichs: Bildbetrachtung konkret: Zurbarán, Der Gekreuzigte und der Maler, in: Blog Einblicke. Kunstgeschichte in Einzelwerken. [18] Siehe dazu auch Monica Bowen: The Mosocophorus, Kríophoros and Early Christian Art, in: Alberti‘s Window. An Art History Blog. [19] Trullanische Synode, 691, Can. 82 (zitiert nach P. Marini, Amt für die liturgischen Feiern des Papstes; s. Wikipedia Art. Agnus Dei). Alle Canones in englischer Übersetzung. [20] Andreas Mertin: Eine protestantische Sicht auf die Bilder. Zehn Grund-Sätze, in: Tà Katoptrizómena. Magazin für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik, Heft 77, 2012. [21] Ders.: Das Abendmahl in der Kunst. Eine visuelle Reise, in: Tà Katoptrizómena. Magazin für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik, Heft 109, 2017. [22] Ausst.Kat. Zurbáran, The Metropolitan Museum of Art, New York 1987, Galeries Nationales du Grand Palais, Paris 1988, Kat. S. 268. Als mögliche Quelle nennt der Katalog die Schriften des Augustiners Luis de León, der „selbst zu den Mystikern gezählt wird [und] zum Herausgeber der ersten Ausgabe ihrer Werke (1588) [wurde].“ (Mariano Delgado: „Richte deine Augen allein auf ihn“. Mystik und Kirchenkritik bei Theresa von Avila und Johannes vom Kreuz, in: Ders. und Gotthard Fuchs: Die Kirchenkritik der Mystiker. Prophetie aus Gotteserfahrung, Band II Frühe Neuzeit [Studien zur christlichen Religions- und Kirchengeschichte 3], Freiburg i.d. Schweiz / Stuttgart 2004, S. 203.) [23] Fuhr 2017, S. 46-47. [24] Heinz Faßmann/Julia Dahlvik: Migrations- und Integrationsforschung – multidisziplinäre Perspektiven. Ein Reader, Wien 2012, S. 98-99. [25] Karin Wendt: Renaturing. Skulptur Projekte Münster 1997, in: Tà Katoptrizómena. Magazin für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik, Heft 48, 2007. [26] Il vangelo come forma di vita. In ascolto di Chiara nella sua Regola, Federazione S. Chiara di Assisi, Clarisse di Umbria-Sardegna (ed.) [Secundum perfectionem sancti evangelii. La forma di vita dell‘ordine delle sorelle povere, vol. 3], Padua 2005, S. 250. [27] Emmanuela Ghini (Hg.): Julia Crotta: Olltre ogni limite. Nazarena monaca reclusa, 1945-1990, Rom, 2007. [28] Anna Benvenuti Papi, „In castro poenitentiae“. Santità e società femminile nell‘Italia medievale, Rom 1990, S. 407-408. [29] Fridolin Stier: Vielleicht ist irgendwo Tag. Aufzeichnungen, Freiburg/Heidelberg 1981, S. 214- 215. Für die Bekanntmachung mit den Schriften von Stier sowie mit der italienischen Klara- Forschung danke ich der Klarisse Ancilla Röttger. [30] Michael Trowitzsch: Über die Moderne hinaus. Theologie im Übergang, Tübingen 1999, S. 218. [31] Andreas Mertin: Holzwege. Zum Verhältnis von Theologie und Ästhetik in der Postmoderne, 1998, in: Tà Katoptrizómena. Magazin für Theologie und Ästhetik, 1/1999. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/113/kw81.htm |

Licht und Regen, die durch eine sich zeitweise öffnende Schleuse eindringen, verändern und beleben das Areal, in dem unter anderem Bienenstöcke, Algen und Bakterien ausgesetzt wurden. In einem kleinen Aquarium auf einem Hügel in der Mitte des Geländes wiederholt sich das (Lebens-)Experiment auf kleinem Raum und unter geschlossenen Bedingungen. Wenn sich die Lichtschleuse öffnet, verdunkeln sich seine Scheiben und es erscheint wie ein geheimnisvoller Schrein. Hellen die Scheiben auf, erkennt man im Innern eine Landschaft, die mich an Caspar David Friedrichs Bild „Eismeer (die gescheiterte Hoffnung)“ (1823/24) erinnerte. Huyghes Arbeit schafft ein offenes System, in dem sich Natürliches und Künstliches nicht mehr klar voneinander unterscheiden lassen, indem er mehr oder weniger unsichtbar – das heißt ohne eine eigentlich menschliche Signatur – in diese Sphäre eingreift. Den Neologismus des Titels „Alife“ könnte man ausschreiben: A life (Ein Leben oder phonetisch alive [lebendig]), Artificial life (künstliches Leben) oder A-Life (1A-Leben, das bessere, das eigentliche Leben). Huyghe schaut also, was es heißt, dass das Leben nach unserem künstlichen Eingriff, unabhängig von unserem Wunsch nach einem besseren Leben, jenseits der Frage nach dem eigentlichen Leben und selbst wenn der Mensch geht, einfach weitergeht.

Licht und Regen, die durch eine sich zeitweise öffnende Schleuse eindringen, verändern und beleben das Areal, in dem unter anderem Bienenstöcke, Algen und Bakterien ausgesetzt wurden. In einem kleinen Aquarium auf einem Hügel in der Mitte des Geländes wiederholt sich das (Lebens-)Experiment auf kleinem Raum und unter geschlossenen Bedingungen. Wenn sich die Lichtschleuse öffnet, verdunkeln sich seine Scheiben und es erscheint wie ein geheimnisvoller Schrein. Hellen die Scheiben auf, erkennt man im Innern eine Landschaft, die mich an Caspar David Friedrichs Bild „Eismeer (die gescheiterte Hoffnung)“ (1823/24) erinnerte. Huyghes Arbeit schafft ein offenes System, in dem sich Natürliches und Künstliches nicht mehr klar voneinander unterscheiden lassen, indem er mehr oder weniger unsichtbar – das heißt ohne eine eigentlich menschliche Signatur – in diese Sphäre eingreift. Den Neologismus des Titels „Alife“ könnte man ausschreiben: A life (Ein Leben oder phonetisch alive [lebendig]), Artificial life (künstliches Leben) oder A-Life (1A-Leben, das bessere, das eigentliche Leben). Huyghe schaut also, was es heißt, dass das Leben nach unserem künstlichen Eingriff, unabhängig von unserem Wunsch nach einem besseren Leben, jenseits der Frage nach dem eigentlichen Leben und selbst wenn der Mensch geht, einfach weitergeht. So erging es mir auch. Ich begegnete dem Schaf, konkret der Heidschnucke Josefine, und immer wieder dem Schaf als (Sinn-)Bild einer menschlichen Signatur des Lebens, seiner Ambivalenz und Offenheit, Zeichen für eine Zähmung und Unterwerfung der Natur, Gesicht einer vertraut gemachten Natur, unser lebendiges Gegenüber.

So erging es mir auch. Ich begegnete dem Schaf, konkret der Heidschnucke Josefine, und immer wieder dem Schaf als (Sinn-)Bild einer menschlichen Signatur des Lebens, seiner Ambivalenz und Offenheit, Zeichen für eine Zähmung und Unterwerfung der Natur, Gesicht einer vertraut gemachten Natur, unser lebendiges Gegenüber.

Zurbarán ist der Malerprotagonist der spanischen Gegenreformation. Lässt sich seine Kunst auch jenseits davon befragen, wie es Andreas Mertin in Bezug auf eine Kreuzigungsdarstellung des Malers exemplarisch getan hat? Zunächst gilt, was Mertin aus dem Lexikon der Kunst zitierend schreibt, „dass seine ‚Kunst ganz im Dienste der von Spanien aus forcierten Gegenreformation‘ steht.“ Und um die Kunst der Geschichte zu verstehen, „bleibt uns nur die Imagination, die uns befähigt, die religiöse wie ästhetische Herausforderung zu rekonstruieren, vor der der Maler stand. Über den Glauben der damaligen Zeit können wir nicht verfügen, nicht zuletzt, weil er heute nicht mehr gültig, nicht mehr wahr ist.“

Zurbarán ist der Malerprotagonist der spanischen Gegenreformation. Lässt sich seine Kunst auch jenseits davon befragen, wie es Andreas Mertin in Bezug auf eine Kreuzigungsdarstellung des Malers exemplarisch getan hat? Zunächst gilt, was Mertin aus dem Lexikon der Kunst zitierend schreibt, „dass seine ‚Kunst ganz im Dienste der von Spanien aus forcierten Gegenreformation‘ steht.“ Und um die Kunst der Geschichte zu verstehen, „bleibt uns nur die Imagination, die uns befähigt, die religiöse wie ästhetische Herausforderung zu rekonstruieren, vor der der Maler stand. Über den Glauben der damaligen Zeit können wir nicht verfügen, nicht zuletzt, weil er heute nicht mehr gültig, nicht mehr wahr ist.“

Was für Männer weniger problematisch war, stellte für Frauen eine besondere Schwierigkeit dar. Wie konnte man unterwegs sein, aus den geregelten Bahnen eines vorgezeichneten Lebens aussteigen, ohne den Gefahren der Umwelt ungeschützt ausgesetzt zu sein? Wie konnte man den Gedanken des Pilgerseins verwirklichen und radikale Armut in der Nachfolge Jesu leben, ohne auf der Straße zu leben? Die Italienerin Klara von Assisi siedelte ihre Gemeinschaft am Rande, aber in Kommunikation mit der Stadt an, so konnten sie von dem leben, was ihnen die Bürger der Stadt und die franziskanischen Brüder brachten und ihr Ideal eines besitzlosen Lebens realisieren, ohne ihr Kloster in San Damiano verlassen zu müssen. Klara prägte damit einen neuen, eigenen Weg, sehr viel selbstständiger, als er in der nachfolgenden päpstlichen Redaktion ihrer Ordensregel, der forma vitae, zunächst erschien.

Was für Männer weniger problematisch war, stellte für Frauen eine besondere Schwierigkeit dar. Wie konnte man unterwegs sein, aus den geregelten Bahnen eines vorgezeichneten Lebens aussteigen, ohne den Gefahren der Umwelt ungeschützt ausgesetzt zu sein? Wie konnte man den Gedanken des Pilgerseins verwirklichen und radikale Armut in der Nachfolge Jesu leben, ohne auf der Straße zu leben? Die Italienerin Klara von Assisi siedelte ihre Gemeinschaft am Rande, aber in Kommunikation mit der Stadt an, so konnten sie von dem leben, was ihnen die Bürger der Stadt und die franziskanischen Brüder brachten und ihr Ideal eines besitzlosen Lebens realisieren, ohne ihr Kloster in San Damiano verlassen zu müssen. Klara prägte damit einen neuen, eigenen Weg, sehr viel selbstständiger, als er in der nachfolgenden päpstlichen Redaktion ihrer Ordensregel, der forma vitae, zunächst erschien. Die Frauen ließen sich zu einem von Gebet und Askese geprägten Leben in einem Inklusorium einschließen, manchmal nur für eine bestimmte Zeit, wie Hildegard von Bingen, bisweilen ein Leben lang, wie zuletzt die Kamaldulenserin Julia Crotta.

Die Frauen ließen sich zu einem von Gebet und Askese geprägten Leben in einem Inklusorium einschließen, manchmal nur für eine bestimmte Zeit, wie Hildegard von Bingen, bisweilen ein Leben lang, wie zuletzt die Kamaldulenserin Julia Crotta. Wir haben unseren Planeten, die Erde, umrundet, erwandert, mit Wegen durchzogen und erschlossen und dabei schon viel zerstört. Dennoch wissen wir bis heute mehr über den Weltraum um sie herum, als über ihr Inneres und den Raum der Tiefsee. Der Künstler Markus Kleine-Vehn prägte, als „Surfen“ in den 90ern zum Trend(-wort) wurde, das „Fjorden“. Was begegnet uns, wenn wir die Oberfläche durchschneiden, wenn wir den Blick nach unten richten, wenn wir abwärts gehen?

Wir haben unseren Planeten, die Erde, umrundet, erwandert, mit Wegen durchzogen und erschlossen und dabei schon viel zerstört. Dennoch wissen wir bis heute mehr über den Weltraum um sie herum, als über ihr Inneres und den Raum der Tiefsee. Der Künstler Markus Kleine-Vehn prägte, als „Surfen“ in den 90ern zum Trend(-wort) wurde, das „Fjorden“. Was begegnet uns, wenn wir die Oberfläche durchschneiden, wenn wir den Blick nach unten richten, wenn wir abwärts gehen?