Museum |

„Geboren unter Ferdinand Hodler“Meine MuseumserfahrungenAndreas Mertin 1958 – Der Hohenhof

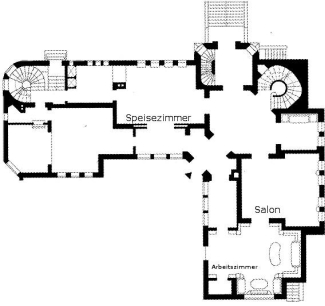

Von dort aus teilt sich der Zugang zum Haus auf. Nach rechts geht es ins Speisezimmer, dass, wenn ich mich recht an Erzählungen von Verwandten und Bekannten erinnere, früher der Kreißsaal gewesen sein soll. Geradeaus geht es zum Salon und dahinter liegt das Arbeitszimmer des Kunstmäzens. Über eine Treppe links von der Vorhalle kommt man ins obere Stockwerk, wo sich dann die Privaträume befinden.[3] Ich bin erst 50 Jahre nach meiner Geburt wieder in dieses Haus zurückgekehrt als es längst fester Teil des Hagener Karl Ernst Osthaus Museums geworden war.

Persönlich habe ich ein gebrochenes Verhältnis zur Kunst des Jugendstils. In der Architektur finde ich ihn oft revolutionär, in der Bildenden Kunst aber hat doch – nicht durch fortgesetzte Rezeptionsgeschichte seiner Versüßlichung, ja Verkitschung – der Zahn der Zeit an seiner Kraft gezehrt. Das gilt in meiner Perspektive auch für das Werk im Hohenhof, selbst wenn es inzwischen wieder auf das Interesse des Kunstmarktes stößt. Im Vergleich zu anderen Werken der Zeit finde ich es zu harmlos und zu dekorativ. Die Kachelbilder von Henri Matisse gehören dagegen in dessen experimentelle Phase nach 1908, als er an den berühmten Tanzenden für den russischen Kunstmäzen Sergei Shchukin[7] arbeitete. In Hagen sind es aber eher bukolische Szenen, die im Durchgang zum Wintergarten platziert sind. Sie weisen eine gewisse Nähe mit dem Boulespiel-Bild von 1908 auf, das heute in der Hermitage in Petersburg hängt.[8] Man könnte auch an die Badenden mit der Schildkröte im Saint Louis Art Museum denken.[9] Jedes Mal sind es herausgestellte Einzelfiguren, die das Bild bestimmen. Im Werk von Matisse zeichnete sich hier ein revolutionärer Bruch oder sagen wir besser eine revolutionäre Entwicklung ab, die wegweisend für die Moderne wurde. 1983 – Düsseldorfer Kunsthalle / Henri Matisse

Beim Besuch dieser Ausstellung gab es nun eine Begebenheit, die mich dazu führt, hier überhaupt von der Ausstellung zu erzählen. Es ist ja für jemanden schwer, wenn er 1958 geboren wurde, die Skandalträchtigkeit von Kunstwerken früherer Zeiten recht einzuschätzen. Nun kann man anhand der Streitigkeiten um den Ankauf von Vincent van Goghs Mohnblumenfeld durch die Bremen Kunsthalle im Jahr 1911 ermessen, was allein die Tatsache, dass hier ein Werk eines „welschen Künstlers“ angekauft wurde, für Entsetzen in der deutschen Kulturöffentlichkeit auslöste. Und auch in Russland gab es entsetzte Reaktionen auf die Käufe moderner Kunst durch den Kunstmäzen Sergei Shchukin. In Deutschland kommt noch hinzu, dass durch den Nationalsozialismus eine komplette Generation kein normales Verhältnis zur modernen Kunst entwickeln konnte. Jedenfalls gingen wir damals durch die verschiedenen Räume der Ausstellung und trafen in einem der hinteren Bereiche auf eine etwa 70-75 jährige Frau, die zusammen mit einer Freundin ein Bild von Matisse betrachtete und dann ganz ohne Ironie empört ausrief: Also, zu meiner Zeit hätte man so nicht malen dürfen! Das Bild, auf das sie blickte, muss, wenn ich mich recht erinnere, aus der Zeit um 1911 gewesen sein, also aus einer Zeit, in der die Frau vielleicht gerade geboren worden war. Ihre Reaktion zeigte aber, dass zumindest 1983 die Moderne und auch der Fauvismus noch nicht zu Bestandteilen der Kulturgeschichte geworden waren. Für diejenigen, die ihre ästhetische Bildung vor allem im Nationalsozialismus bekommen hatten, war es schwer, in der ästhetischen Gegenwart anzukommen. Man kann sich nun fragen, wie sie auf die Ready Mades von Marcel Duchamp aus dem Jahr 1917 reagiert hätte oder auf die Kunstwerke der Fluxus-Bewegung aus den 70er-Jahren, aber die wären für sie sicher überhaupt keine Kunst gewesen. Die betrachtete Arbeit von Henri Matisse dagegen war schon Kunst, aber für sie eben immer noch unverschämt modern. Das spricht ja auch für das Werk von Matisse. 1980 – Nationalgalerie Berlin / Arnulf Rainer

Eine besondere Provokation in der Ausstellung aber waren einige Arbeiten, die Arnulf Rainer zwei Jahre zuvor gemeinsam mit und in Konkurrenz zu einem Menschenaffen hergestellt hatte.[12] Zurückblickend betrachtet war das aber auch eine heilsame und produktive Erschütterung meiner Ansichten über Kunst. Was war Kunst? Was bleibt von einem Kunstwerk, wenn man es nahezu vollständig übermalt? Woran erkennt man das Kunsthafte dieser Kunst? 1980 – Museum Louisiana – Humlebæk

1958 wurde dann das heutige private Museum durch seinen Gründer Knud W. Jensen eröffnet. Nicht nur landschaftlich ist es eines der schönsten Museen, die ich kenne. Es liegt in einer Hanglage am Öresund und besteht aus einer alten Villa und zahlreichen später angebauten Gebäuden. Immer wieder eröffnen sich neue Blicke auf die Natur und die Kunst, auf Skulpturen von Henry Moore, Jean Arp oder Alexander Calder. Wenn man Menschen von der Bedeutung von Kunst überzeugen wollte, dann müsste man sie hierhin führen, eine Woche Gespräche vor Gemälden und Skulpturen – angereichert mit Spaziergängen durch die umgebende Natur. Es erinnert ein wenig an eine der raren Skizzen Theodor W. Adornos von dem, was man Utopie nennen könnte:

Oder man könnte an Rüdiger Bubner mit seinen Überlegungen zu den „mutmaßlichen Umstellungen im Verhältnis von Leben und Kunst“ denken:

Ich war dann Jahre später noch zwei Mal in Humlebæk. Da war die ursprüngliche Anlage schon deutlich erweitert worden und lehnte sich nun im Halbkreis an den Öresund. Weiterhin war die gesamte Anlage überaus beeindruckend und ein wegweisendes Modell der Begegnung von Bildender Kunst, Skulptur und Natur. 1990 – Museum HombroichDas 1987 eröffnete Museum Hombroich ist sicher eines der schönsten und anregendsten Museen in Deutschland, ebenfalls geprägt von einer eigenen Philosophie.[14] Man sollte sich immer einen ganzen Tag nehmen, um über diese ‚Museumsinsel‘ zu streifen und Kunst, Gebäude und Natur zu erkunden. Und man sollte zu verschiedenen Jahreszeiten wiederkehren, denn der Wandel der Natur kommt hier besonders zum Ausdruck. Entstanden ist das Museum auf Initiative des Kunstsammlers Karl-Heinrich Müller, der 1982 eine Villa aus dem 19. Jahrhundert samt Park an der Erft erwarb und das Gelände nach und nach erweiterte.

Ich weiß nicht mehr genau, wann ich das erste Mal in Hombroich gewesen bin, es muss im Sommer 1990 gewesen sein, aber ich war sofort so begeistert, dass ich allen Freunden davon erzählt habe und wir uns alle im Herbst 1990 für einen weiteren Besuch dort verabredet haben. An den zweiten Besuch erinnere ich mich gut, weil wir einen ganzen Tag dort verbracht haben und gemeinsam den 40. Geburtstag eines Freundes feierten. Danach bin ich regelmäßig nach Hombroich gefahren und ich versuche immer noch, einmal im Jahr dort zu sein. Und ich fahr vor allem auch mit Studierenden dorthin, weil ich glaube, dass diese Art des zwanglosen Umgangs mit der Kunst jüngeren Menschen hilft, in einer bildgesättigten und hektischen Kultur sich auf Wesentliches zu besinnen und sich auch wahrnehmungs- gesteuert die wesentlichen Fragen zu stellen. Theologisch gesprochen: Die Museumsinsel Hombroich ist ein Garten Eden der Kunst. Man könnte das jetzt, wenn man wollte, durchbuchstabieren.

Das zweite, was einen fasziniert, ist der konsequente Verzicht auf Aufsichten. Sicher, die elektronischen Helferlein sind gottgleich überall, aber es ist nicht wie in vielen anderen Museen der Welt, dass man ständig von irgendwelchen Museumsaufsichten begleitet, um nicht zu sagen verfolgt wird. In Hombroich kann man dagegen ungezwungen durch die Räume wandern und auf Entdeckungsreise gehen. Man kann in einem mehrfachen Sinn seine Kunstannäherung kultivieren. Auch beim zwanzigsten Besuch kann immer noch etwas Neues oder eine neue Konstellation entdecken. Wer keine ästhetische Erfahrungsarbeit leisten möchte, kann es einfach auch nur genießen: denn „wäre [...] die letzte Spur von Genuss exstirpiert, so bereitete die Frage, wozu überhaupt Kunstwerke da sind, Verlegenheit.“[15] Sicher, es gibt neben all den sensiblen ästhetischen Gestaltungen von Rembrandt über Cezanne bis Graubner auch schreiende Bilder in Hombroich, Bilder die die Sinne provozieren und herausfordern. Aber auch diese Arbeiten kann man sich nach und nach erarbeiten – so habe ich es jedenfalls gemacht, denn Kunst braucht Zeit und nicht alles ist einem gleich zugänglich. Es ist immer eine Reise, die man zur Kunst und mit der Kunst unternimmt. Wo man startet, mag dabei höchst unterschiedlich sein, und ob einem die Stationen, die man dabei besucht, als logische Folge erscheinen oder als Abfolge von einzelnen, für sich stehenden Abenteuern, hängt von vielen Faktoren ab. Man kann nur sagen, ohne die einzelne Reisestation wäre man anders, sähe man die Welt und die Kunst anders, würde man andere Abenteuer bestehen. Das ist der Reiz der Reise.

Anmerkungen[2] Es wird nicht ganz klar, ob die Übertünchung auf die nationalsozialistische Nutzung des Gebäudes als Gauleiterschule zurückgeht oder schon vorher oder nachher stattgefunden hat. [3] Es gibt eine schöne Übersichtsseite zum Hohenhof auf der Seite „Belle Epoque in Europa“. Sie findet sich unter: http://www.la-belle-epoque.de/germany/nrw/hohend.html [4] Osthaus, Karl Ernst: Der westdeutsche Impuls 1900-1914. Karl-Ernst-Osthaus-Museum, Hagen, 25.März-20.Mai 1984. [5] Siehe https://www.wp.de/staedte/hagen/auktionshaus-christies-ist-interessiert-an-bild-aus-hagen-id6152743.html bzw. https://www.derwesten.de/staedte/hagen/verkauf-von-kunstwerken-kein-thema-id6157029.html [6] www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunstmarkt/museen-und-der-kunstmarkt-ein-gefaehrlicher-flirt-11573405.html [10] Baumann, Felix; Matisse, Henri (1982): Henri Matisse. [Kunsthaus Zürich, 15. Oktober 1982 bis 16. Januar 1983; Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 29. Januar bis 4. April 1983]. 2., korr. Aufl. Zürich: Kunsthaus Zürich. [11] Arnulf Rainer - Berlin, Baden-Baden, Bonn, Wien. Nationalgalerie Berlin, Staatl. Museen Preuss. Kulturbesitz, 20.11.1980 - 1.2.1981 [12] Vgl. dazu den Film „Arnulf Rainer – Körperkunst“ von Herbert Brödl. https://www.herbertbroedl.at/filme/arnulf-rainer-k%C3%B6rperkunst/ [13] Boyer, Martha (1980): Kinas skatte. Arkæologiske fund fra Folkerepublikken Kina. Humlebæk: Louisiana (Louisiana revy, 20. årgang nr. 3 (Maj 1980)). [14] Good, Paul (1987): Hermes oder die Philosophie der Insel Hombroich. = Hermes or the philosophy of the Island of Hombroich. Neuss: Insel Hombroich. [15] Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, S. 26. [16] Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung: Exkurs I: Odysseus oder Mythos und Aufklärung. GS 3, S. 66. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/111/am611.htm |

Ich wurde quasi in einem Museum geboren, in unmittelbarer Nähe eines frühen

Ich wurde quasi in einem Museum geboren, in unmittelbarer Nähe eines frühen  Dieses Wohnhaus gehört seit einigen Jahren zum Karl-Ernst-Osthaus-Museum in Hagen und kann an Wochenenden von jedermann besucht werden. Ob während der Zeit, in der der Hohenhof Frauenklinik war, auch der Hodler dort gehangen hat, weiß ich natürlich nicht, das Werk von Matisse war, weil es fest in die Wand vor dem Wintergarten eingefügt ist sicher da, war damals aber wahrscheinlich noch übertüncht.

Dieses Wohnhaus gehört seit einigen Jahren zum Karl-Ernst-Osthaus-Museum in Hagen und kann an Wochenenden von jedermann besucht werden. Ob während der Zeit, in der der Hohenhof Frauenklinik war, auch der Hodler dort gehangen hat, weiß ich natürlich nicht, das Werk von Matisse war, weil es fest in die Wand vor dem Wintergarten eingefügt ist sicher da, war damals aber wahrscheinlich noch übertüncht. Man muss zunächst durch eine Pforte, an der man sich früher vermutlich angemeldet hat, dann über den Hof an der Hausmeister- und Chauffeurwohnung vorbei, eine Treppe hinauf und betritt dann das Haus, genauer: dessen Vorhalle.

Man muss zunächst durch eine Pforte, an der man sich früher vermutlich angemeldet hat, dann über den Hof an der Hausmeister- und Chauffeurwohnung vorbei, eine Treppe hinauf und betritt dann das Haus, genauer: dessen Vorhalle. Heute ist es ein Gebäude, das an einen einzigartigen Kunstmäzen erinnert, einen Mäzen, der noch nicht das eigene Renommee (und sein Kapital), sondern die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst und das Leben der Bevölkerung im Blick hatte.

Heute ist es ein Gebäude, das an einen einzigartigen Kunstmäzen erinnert, einen Mäzen, der noch nicht das eigene Renommee (und sein Kapital), sondern die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst und das Leben der Bevölkerung im Blick hatte. Der vielleicht etwas blasphemisch/narzisstisch klingende Titel meiner Museumserinnerungen bezieht sich auf das Werk „Der Auserwählte“ von Ferdinand Hodler, das jetzt wieder im Hohenhof hängt. Es hat bis in die Gegenwart eine interessante Geschichte, denn es gibt nicht nur verschiedene Fassungen des Werkes (die erste Fassung ist im Berner Kunstmuseum zu finden), sondern auch Begehrlichkeiten, die sich an seinem von einem Auktionshaus geschätzten Marktwert entzünden. In einer notorisch klammen Arbeiterstadt wie Hagen hat man da 2011 angeblich an die Aufbesserung des Stadtsäckels (wenigstens zur Kulturunterhaltung) gedacht

Der vielleicht etwas blasphemisch/narzisstisch klingende Titel meiner Museumserinnerungen bezieht sich auf das Werk „Der Auserwählte“ von Ferdinand Hodler, das jetzt wieder im Hohenhof hängt. Es hat bis in die Gegenwart eine interessante Geschichte, denn es gibt nicht nur verschiedene Fassungen des Werkes (die erste Fassung ist im Berner Kunstmuseum zu finden), sondern auch Begehrlichkeiten, die sich an seinem von einem Auktionshaus geschätzten Marktwert entzünden. In einer notorisch klammen Arbeiterstadt wie Hagen hat man da 2011 angeblich an die Aufbesserung des Stadtsäckels (wenigstens zur Kulturunterhaltung) gedacht Das führt mich zu meinem zweiten Museums-Ort meiner Reiseerinnerungen an bestimmte Museumserfahrungen, und zwar zur Städtischen Kunsthalle am Grabbeplatz in Düsseldorf. Die Kunsthalle war für Kunstinteressierte meiner Heimatstadt ein wichtiger Orientierungspunkt mit vielen bedeutenden Ausstellungen. Dort gab es vor 35 Jahren in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Zürich eine große Henri Matisse-Ausstellung mit einem auch aus heutiger Sicht noch ziemlich guten Überblick über sein Gesamtwerk.

Das führt mich zu meinem zweiten Museums-Ort meiner Reiseerinnerungen an bestimmte Museumserfahrungen, und zwar zur Städtischen Kunsthalle am Grabbeplatz in Düsseldorf. Die Kunsthalle war für Kunstinteressierte meiner Heimatstadt ein wichtiger Orientierungspunkt mit vielen bedeutenden Ausstellungen. Dort gab es vor 35 Jahren in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Zürich eine große Henri Matisse-Ausstellung mit einem auch aus heutiger Sicht noch ziemlich guten Überblick über sein Gesamtwerk. Nun will ich gar nicht so tun, als seien immer die Anderen die Dummen, Begriffsstutzigen bzw. Wahrnehmungsgestörten. Jeder unterliegt Lernprozessen im Umgang mit Kunst. Ende 1980 oder Anfang 1981 besuchte ich während meines Studiums in Berlin die Nationalgalerie und stieß dort auf eine Ausstellung eines Künstlers, den ich bis dahin nicht kannte (zeitgenössische Kunst lernte man damals im Schulunterricht noch nicht kennen – jedenfalls ist mir das nicht erinnerlich). Das nebenstehende Cover des Ausstellungskataloges

Nun will ich gar nicht so tun, als seien immer die Anderen die Dummen, Begriffsstutzigen bzw. Wahrnehmungsgestörten. Jeder unterliegt Lernprozessen im Umgang mit Kunst. Ende 1980 oder Anfang 1981 besuchte ich während meines Studiums in Berlin die Nationalgalerie und stieß dort auf eine Ausstellung eines Künstlers, den ich bis dahin nicht kannte (zeitgenössische Kunst lernte man damals im Schulunterricht noch nicht kennen – jedenfalls ist mir das nicht erinnerlich). Das nebenstehende Cover des Ausstellungskataloges Warum kann ein Affe malen, aber keine Kunst erschaffen? Das ist ein Thema der Kunst seit Jahrhunderten, aber es war Arnulf Rainer, der es als Experiment durchführte (und der Affe malte natürlich keine Bilder wie die, die der Monkey Painter auf dem Bild von Descamps malt – aber er könnte zufällig wie Cy Twombly malen, jedoch nicht als bewusste malerische Auseinandersetzung). Jedenfalls war der Besuch der Arnulf Rainer Ausstellung für mich einer der Anlässe, grundlegend über den Sinn und die Aufgabe von Kunst nachzudenken.

Warum kann ein Affe malen, aber keine Kunst erschaffen? Das ist ein Thema der Kunst seit Jahrhunderten, aber es war Arnulf Rainer, der es als Experiment durchführte (und der Affe malte natürlich keine Bilder wie die, die der Monkey Painter auf dem Bild von Descamps malt – aber er könnte zufällig wie Cy Twombly malen, jedoch nicht als bewusste malerische Auseinandersetzung). Jedenfalls war der Besuch der Arnulf Rainer Ausstellung für mich einer der Anlässe, grundlegend über den Sinn und die Aufgabe von Kunst nachzudenken. Im August 1980, war ich im Rahmen einer längeren Reise durch Skandinavien auch in Humlebæk, einem ehemaligen Fischerdorf 40 km nördlich von Kopenhagen, 10 km südlich von Helsingør. Dort gibt es das

Im August 1980, war ich im Rahmen einer längeren Reise durch Skandinavien auch in Humlebæk, einem ehemaligen Fischerdorf 40 km nördlich von Kopenhagen, 10 km südlich von Helsingør. Dort gibt es das  „Rien faire comme une bête, auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen, ‚sein, sonst nichts, ohne alle weitere Bestimmung und Erfüllung‘ könnte an Stelle von Prozeß, Tun, Erfüllen treten und so wahrhaft das Versprechen der dialektischen Logik einlösen, in ihren Ursprung zu münden. Keiner unter den abstrakten Begriffen kommt der erfüllten Utopie näher als der vom ewigen Frieden.“

„Rien faire comme une bête, auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen, ‚sein, sonst nichts, ohne alle weitere Bestimmung und Erfüllung‘ könnte an Stelle von Prozeß, Tun, Erfüllen treten und so wahrhaft das Versprechen der dialektischen Logik einlösen, in ihren Ursprung zu münden. Keiner unter den abstrakten Begriffen kommt der erfüllten Utopie näher als der vom ewigen Frieden.“ Das lässt sich in Humlebæk leibhaft erfahren. Von meinem ersten Besuch habe ich insbesondere die große Skulptur von Henry Moore in Erinnerung, die im Garten platziert war und über die seinerzeit die Kinder kletterten. Auch eine Form, Kunst sinnlich zu erfahren. Im hinteren Bereich des Gartens, sichtbar durch eine Glaswand standen Skulpturen von Max Ernst, an anderen Stellen im und außerhalb des Gebäudes Arbeiten von Cesar. Vor der Cafeteria waren drei große Werke von Alexander Calder platziert. Das Interessante für mich ist, dass ich auch heute noch, fast 40 Jahre später, nahezu alle damaligen Werke im Gedächtnis habe. Das spricht für eine überaus gute und beeindruckende Inszenierung. Das gilt auch für eine Gruppe von Schreitenden von Alberto Giacometti neben einer Arbeit von Sam Francis. Und natürlich für die vielen Gemälde und Installationen im Inneren der Gebäude. Es gibt kunstgeschichtliche Inkunabeln wie die Reste der

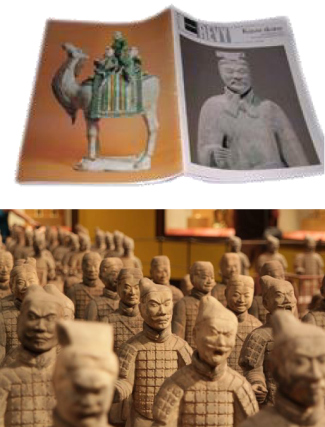

Das lässt sich in Humlebæk leibhaft erfahren. Von meinem ersten Besuch habe ich insbesondere die große Skulptur von Henry Moore in Erinnerung, die im Garten platziert war und über die seinerzeit die Kinder kletterten. Auch eine Form, Kunst sinnlich zu erfahren. Im hinteren Bereich des Gartens, sichtbar durch eine Glaswand standen Skulpturen von Max Ernst, an anderen Stellen im und außerhalb des Gebäudes Arbeiten von Cesar. Vor der Cafeteria waren drei große Werke von Alexander Calder platziert. Das Interessante für mich ist, dass ich auch heute noch, fast 40 Jahre später, nahezu alle damaligen Werke im Gedächtnis habe. Das spricht für eine überaus gute und beeindruckende Inszenierung. Das gilt auch für eine Gruppe von Schreitenden von Alberto Giacometti neben einer Arbeit von Sam Francis. Und natürlich für die vielen Gemälde und Installationen im Inneren der Gebäude. Es gibt kunstgeschichtliche Inkunabeln wie die Reste der  Als wir im August 1980 in Humlebæk waren, gab es zudem eine temporäre Sonderausstellung mit dem Titel „Kinas Skatte – Chinas Schätze“

Als wir im August 1980 in Humlebæk waren, gab es zudem eine temporäre Sonderausstellung mit dem Titel „Kinas Skatte – Chinas Schätze“

Nach Entwürfen von

Nach Entwürfen von  In Hombroich gibt es nicht jene berüchtigten Schilder neben den Kunstwerken, die durch die Namensgebung den Werken Ruhm und Ehre garantieren. Hier ist der Besucher ganz auf sich zurückverwiesen, bzw. auf das Gespräch mit denen, die ihn begleiten. Und da steht er dann vor Skulpturen, die er vielleicht noch nie in seinem Leben gesehen hat, weil sie aus einer fernen Kultur wie der der Khmer stammen. Und kontrastiert werden sie vielleicht mit ebenso merkwürdigen großformatigen Farbkissen aus dem Atelier von Gotthard Graubner (der eines seiner Ateliers auf dem Gelände hatte). Ist die Identifizierung von Khmer-Kunst und der Arbeiten von Graubner [und auch der Arbeiten von Alexander Calder und Yves Klein] vielleicht noch einfach, ist man bei vielen anderen Arbeiten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz auf seine ästhetische Urteilskraft angewiesen.

In Hombroich gibt es nicht jene berüchtigten Schilder neben den Kunstwerken, die durch die Namensgebung den Werken Ruhm und Ehre garantieren. Hier ist der Besucher ganz auf sich zurückverwiesen, bzw. auf das Gespräch mit denen, die ihn begleiten. Und da steht er dann vor Skulpturen, die er vielleicht noch nie in seinem Leben gesehen hat, weil sie aus einer fernen Kultur wie der der Khmer stammen. Und kontrastiert werden sie vielleicht mit ebenso merkwürdigen großformatigen Farbkissen aus dem Atelier von Gotthard Graubner (der eines seiner Ateliers auf dem Gelände hatte). Ist die Identifizierung von Khmer-Kunst und der Arbeiten von Graubner [und auch der Arbeiten von Alexander Calder und Yves Klein] vielleicht noch einfach, ist man bei vielen anderen Arbeiten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz auf seine ästhetische Urteilskraft angewiesen.