documenta 14 |

Die documenta-HalleGrenzüberschreitungenAndreas Mertin

Beau DickBeginnen wir mit den Masken von Beau Dick oben am Eingang der documenta-Halle. Auf den ersten Blick sind die Arbeiten eine nicht uninteressante Grenzüberschreitung. In der Kunst ist man es gewohnt, möglichst sauber zwischen religiöser und ästhetischer Funktion zu trennen. Im Museum fallen wir vor Altarbildern nicht auf die Knie und in der Kirche goutieren wir primär die Altarbilder nicht mit interesselosem Wohlgefallen. Trotzdem behalten auch Altarbilder im säkularen Museum etwas von ihrer religiösen Aura und Altarbilder in der Kirche können ästhetisch genossen werden. Was aber, wenn Objekte die Differenzierung zu unterlaufen bzw. zu transformieren trachten? Geht das in einer aufgeklärten Moderne? Genau das ist die Frage, die uns die Masken von Beau Dick stellen. Sie sind Kultobjekte und wollen dies auch bleiben, wenn sie auf der documenta in Kassel als Kunstobjekte ausgestellt werden. Die Voraussetzung ihrer Präsentation in Europa war, dass sie bei Bedarf jederzeit dem Kultus in Kanada wieder zugeführt werden können. Ich bin schwer im Zweifel, ob dieser Drahtseilakt wirklich gelingt. Oder ob wir uns den Objekten von Beau Dick nicht doch eher wie den Masken im ethnologischen Museum in Berlin nähern. Der ästhetische Blick – das ist eine Lehre der Moderne – verändert die religiöse Erfahrung. Das ist der Sinn ästhetischer Erfahrung, es ist das, was Christoph Menke „Die Souveränität der Kunst“ nannte.[2] Ein Objekt mit einem Splitter vom Kreuz Christi ist kein religiöses Werk mehr, wenn es einmal im Museum gelandet ist. Dann ist es im besten Fall ein kulturgeschichtliches Objekt, das vom Glauben der Christen erzählt. Analog ist eine Maske der Kwakwaka'wakw nur noch ein kulturgeschichtliches Objekt, wenn sie auf der Documenta präsentiert wird. Die Nähe zu Freilichtmuseen und Disney-Parks ist unverkennbar. Ausgestellte Religion – so könnte man knapp sagen – ist keine Religion mehr. Da hilft es auch nichts, wenn die Kultobjekte temporär in den Kult re-integriert werden. Also müssen wir Beau Dicks Masken konsequent als Kulturobjekte begreifen und uns dann fragen, ob es nur Ethno-Kitsch ist oder ob wir sie doch auch als Kunst-Objekte wahrnehmen können. Letztere bedürften einer ästhetischen Brechung. Zumindest die Frage danach wird von den Objekten von Beau Dick evoziert. Miriam CahnDiese Künstlerin ist in der documenta-halle schlichtweg falsch untergebracht. Sie repräsentiert klassisch eine Position, die eigentlich in das Fridericianum oder vielleicht auch in die Neue Galerie gehört. So aber wird sie von der buchstäblichen Beiläufigkeit des Raumes und den dort platzierten Nachbarschaften (rechts wie links) geschädigt. In der Kunstzeitung schrieb Karlheinz Schmid deshalb nicht zu Unrecht: „In der documenta-Halle kapiert niemand, warum Miriam Cahn mit ihren expressiven, von Lust und Schmerz zugleich geprägten Griff-in-den-Schritt-Werken direkt neben vergleichsweise harmlosen Farbfeld-Bildern von Stanley Whitney untergebracht wurde.“[3] Das ist wohl wahr. Aber auch die Poster von Lala Rukh im anderen Raum passen nicht dazu. Beides ist beliebig, eher Markt der Möglichkeiten oder Messekoje als konstitutiver kuratorisch hergestellter Zusammenhang. Apostolos GeorgiouAuch diese Arbeit im Übergangsteil der documenta-Halle ist deplatziert. Nur die wenigsten documenta-Besucher werden das Leder-Meid-Apartment in Kassel aufsuchen und so den Kontext der künstlerischen Arbeit von Apostolos Georgiou erschließen können. Daher wirkt das Werk in der documenta-Halle wie angepinnt und vergessen. Dabei wäre seine Kunst durchaus eines zweiten und dritten Blicks wert.

Das sollte man konzentriert studieren und erschliessen. In der architektonisch erzeugten Hektik der documenta-Halle funktioniert es leider nicht so, wie es für die konzentrierte Erfahrung der Arbeit notwendig wäre. Guillermo GalindoGeradezu als pervers empfinde ich die „Fluchtzieleuropahavarieschallkörper“ (mit den Materialangaben „Überreste von Glasfaser- und Holzbooten, Rettungsring und Paddel aus Lesbos / Griechenland, Ziegenleder, Metallrohre, Gummiband, Metallschrott, Cembalosaiten, Klaviersaiten, Metall“) von Guillermo Galindo. Er nimmt Fundstücke der Flüchtlinge an den Stränden am Mittelmeer und baut daraus Musikinstrumente auf denen er seine Kompositionen spielt:

Das ist nicht nur purer Leidens-Kitsch, es ist einfach schrecklich. Es ist das eine, Fundstücke aus dem Mittelmeer im Prozess des Eingedenkens auszustellen und zur Vergegenwärtigung des Leidens der an der Flucht Gescheiterten beizutragen [wie dies der Künstler Thomas Kilpper in Kassel in der Karlskirche tut]. Etwas anderes ist es, daraus Musikinstrumente zu machen. Hier wird einem deutlich, was Theodor W. Adorno gemeint hat, als er schrieb „Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben.“[5] Man muss sich die Kluft vorstellen, die sich zwischen denen auftut, die im Mittelmeer um ihr Leben rangen bzw. ringen und jenen, die saturiert in der documenta-Halle den Klängen aus den Resten des Flüchtlingsbootes lauschen, um das Grauen zu verstehen, das einen überfällt, wenn man das auch nur zu denken versucht. Es ist ein wenig wie bei den Konzerten der Altlinken, wenn sie gemütlich und freudetrunken beim Lied von den Moorsoldaten schunkeln. Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan)Vermutlich das am wenigsten wahrgenommene Kunstwerk ist die unter dem Titel „Scène à l’italienne (Proscenium)“ vorgenommene Bodenanhebung von Annie Vigier & Franck Apertet im großen Raum der documenta-Halle. Nur wer schon früher in der Halle war, kann die Differenz überhaupt feststellen. Die Rampe / Bühne als Strategie der Inszenierung – es müsste in Kassel nur präsenter sein. Die vorgenommene Dramaturgie des Raumes verhindert aber die Präsens des italienischen Theaters. Erst wenn man den an der Wand heftenden ‚Beipackzettel‘ liest, geht einem die mögliche Bedeutung auf. Cecilia VicuñAls „gefühlsbetonte Lyrik in drei Dimensionen“ bezeichnet die documenta die Arbeit der Künstlerin vor Ort. Und ergänzt:

Aboubakar Fofana

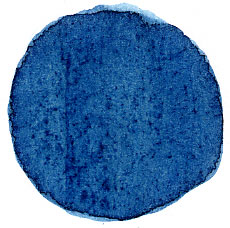

In Kassel blicken wir zunächst – die Treppe heruntersteigend - aus einiger Entfernung auf diverse von der Decke herabhängende Stoffe in verschiedenen Indigo-Tönen. Es wirkt wie eine transparente Form eines kinetisches Objektes von Alexander Calder, leicht, luftig und spielerisch. Vor der weißen Wand der documenta-Halle ergeben die Stoffe zugleich eine Art von Farbfeldmalerei in Blau. Unter den Stoffen auf dem Boden stehen diverse Pflanzen aus denen Indigo-Farben historisch angefertigt wurden. Die documenta beschreibt das so: Das

-> Und hier geht es weiter zur Orangerie und in die Aue ... Anmerkungen[1] Vgl. meine Notizen zur Bespielung des Gebäudes auf der letzten documenta. www.theomag.de/78/am400.htm [2] Menke, Christoph 1988. Die Souveränität der Kunst: Ästhetische Erfahrung nach Adorno und Derrida. Frankfurt am Main: Athenäum Verlag. (Athenäums Monografien / Philosophie, 255). [3] Schmid, Karlheinz 2017. Das große Missverständnis: Über die documenta14. Kunstzeitung(Juli), 9. [5] Theodor W. Adorno, Kulturkritik und Gesellschaft I/II: Kulturkritik und Gesellschaft. Gesammelte Schriften, 10.1, S. 30 [6] Bachofen, J. 1861. Das Mutterrecht Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer relig. u. rechtl. Natur. Mit 9 Steindrucktafeln. Stuttgart: Krais; Hoffmann. [7] Albus, Anita 1997. Die Kunst der Künste: Erinnerungen an die Malerei. Frankfurt am Main: Eichborn. (Die Andere Bibliothek, 145). |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/108/am595.htm |

Obwohl seinerzeit explizit für die documenta und ihre Veranstaltungen entworfen, gilt dieses Gebäude als schwierig zu bespielen, insbesondere der hintere große Raum. Nur bei der letzten documenta ist es Thomas Bayrle gelungen, hier eine überzeigende Gesamtinszenierung einzubringen. Andere Räume des Gebäudes scheinen dagegen kontingente und triviale Inszenierungen geradezu anzuziehen.

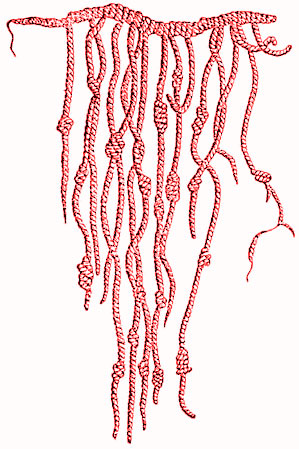

Obwohl seinerzeit explizit für die documenta und ihre Veranstaltungen entworfen, gilt dieses Gebäude als schwierig zu bespielen, insbesondere der hintere große Raum. Nur bei der letzten documenta ist es Thomas Bayrle gelungen, hier eine überzeigende Gesamtinszenierung einzubringen. Andere Räume des Gebäudes scheinen dagegen kontingente und triviale Inszenierungen geradezu anzuziehen. Abgesehen von It-Wörtern wie „immersive Skulptur“ frage ich mich, welche synkretistische Tradition hier wie und durch was geehrt wird? Wird durch das Einfärben mit roter Farbe schon eine synkretistische Tradition geehrt? Oder nicht doch nur assoziativ verknüpft? Und was charakterisiert die synkretistische Tradition (wenn es denn wirklich eine derartige Tradition gibt)? Ist wirklich gemeint, dass es eine Überlieferung gibt, die die Muttergottheiten der Anden mit den Mythologien des alten Griechenland verbindet. Oder ist das nicht eine durch und durch

Abgesehen von It-Wörtern wie „immersive Skulptur“ frage ich mich, welche synkretistische Tradition hier wie und durch was geehrt wird? Wird durch das Einfärben mit roter Farbe schon eine synkretistische Tradition geehrt? Oder nicht doch nur assoziativ verknüpft? Und was charakterisiert die synkretistische Tradition (wenn es denn wirklich eine derartige Tradition gibt)? Ist wirklich gemeint, dass es eine Überlieferung gibt, die die Muttergottheiten der Anden mit den Mythologien des alten Griechenland verbindet. Oder ist das nicht eine durch und durch  Bei diesem Kunstwerk muss man nicht nur die konkrete Arbeit vor Ort, sondern auch schon ihren Titel und die Materialangaben genießen:

Bei diesem Kunstwerk muss man nicht nur die konkrete Arbeit vor Ort, sondern auch schon ihren Titel und die Materialangaben genießen: Hier kommt für einen Moment der unverzichtbare sinnliche Charakter der Kunst zur Geltung, den man an so vielen Stellen dieser documenta schmerzlich vermisst. Es sind sozusagen „Erinnerungen an die Malerei“

Hier kommt für einen Moment der unverzichtbare sinnliche Charakter der Kunst zur Geltung, den man an so vielen Stellen dieser documenta schmerzlich vermisst. Es sind sozusagen „Erinnerungen an die Malerei“