Mit Kunst ... ? |

Mit Kunst Menschen quälen?Horror vacui – Oder: Wie man Kunstvermittlung nicht machen sollteAndreas Mertin

Vorsicht! Spätestens nach der Lektüre dieses Büchleins ist a) Ihr Nacken steif, weil Sie den Kopf andauernd um 90° winkeln mussten um Texte auf Bildern zu entziffern, b) Ihre Sehfähigkeit lädiert, weil das Textdesign allen Vorschriften für Lesbarkeit und vor allem für behindertengerechte Gestaltung Hohn spricht, und c) Ihr Verständnis von Kunst beschädigt, denn Kunstwerke erscheinen hier vor allem als Illustration von ihnen vorausgehenden Texten. Wenn Sie das nicht stört: wohlan! Bildende Kunst ist wirklich etwas Wunderbares, sie lässt uns sehen und entdecken, sie macht Dinge einsichtig, die mit Sprache allein so gar nicht wiedergegeben werden können, sie stellt Zusammenhänge her, für die man sonst ganze Textlawinen bräuchte, um sie plausibel zu machen. Wer einmal vor einem Werk wie dem Genter Altar von Jan van Eyck gestanden und sich damit beschäftigt hat, kann davon erzählen – stundenlang.

Bildende Kunst ist auch ikonisch, das heißt, anhand von Kunstwerken lassen sich Epochen und Ideologien, Umbrüche und Konstanten bündeln. Es gibt Werke, die gehören so eindeutig in einen Kontext, dass sie einen anderen ausschließen (Cranachs Bilder zu Gesetz und Evangelium zum Beispiel). Und es gibt Werke, die sind so offen, dass man sie in vollständig andere Kontexte situieren kann, ohne dass sie ihre Originalität verlieren (Leonardos Abendmahl wäre hier zu nennen, das in der Popkultur wieder und wieder neu platziert wird und auf den Wiedererkennungseffekt bei den jugendlichen BetrachterInnen setzt).

Auf der anderen Seite muss man sich gerade im Bereich des Protestantismus klar sein, dass Bilder und Kunst keineswegs notwendig sind, um den Glauben zu vermitteln. Es mag eine in Deutschland naheliege Versuchung sein, auf die Leistung der visuellen Künste bei der Verbreitung des Luthertums zu verweisen. Werner Hofmanns berühmte Ausstellung „Luther und die Folgen für die Kunst“ aus dem Jahr 1983 hat das ja sehr eindrücklich gemacht. Aber, das muss man eben im Blick auf den Protestantismus als Ganzem auch hinzufügen, der weltweit größere Teil der Reformationsbewegung konnte sich erfolgreich ausbreiten, ohne sich auf Bilder zu stützen. Ich empfehle in diesem Zusammenhang die Lektüre des Kapitels „The visual image“ im Buch „Reformation and the Culture of Persuasion“ von Andrew Pettegree. Er schreibt:

Auch wenn man also die Rolle der Bilder bei der Kommunikation des Evangeliums nicht überschätzen sollte, spricht wenig dagegen, den Menschen die Bilder, die ihnen in Kirchen begegnen können, nahezubringen und zu erläutern, ja sie selbst zu befähigen, sie zu „lesen“. Freilich sollte man dabei auch die Einwände im Hinterkopf haben (und den Leserinnen und Lesern mitteilen), die grundsätzlich an derlei ikonologischen Methoden geäußert werden, weil sie in der Gefahr stehen, das Kunstwerk auf seinen dokumentarischen Wert zu reduzieren. Kunst ist mehr als Illustration, ihr Mehrwert liegt gerade in dem begründet, was über die Darstellung von etwas hinausgeht. Das zu beachten, ist gerade in kirchlichen Kontexten wichtig, weil sie dazu neigen, Kunst auf Illustration zu reduzieren. „Der Theologe sucht nach religiös relevantem Gehalt in jedem Bild, und zwar auf jene Weise, in der er durch die Deutung heilsgeschichtlicher Darstellungen geschult ist: Die Bilder werden einer ihnen vorgängigen außerbildlichen Realität untergeordnet, der sie im Schema symbolischer Repräsentation zu gehorchen haben“ (Reinhard Hoeps).

Seit Michael Meyer-Blancks einschlägigem Werk „Vom Symbol zum Zeichen. Symboldidaktik und Semiotik“[2] und der sich anschließenden theologischen Diskussion[3] ist die ungebrochene Rede vom „Symbol“ im theologischen Kontext so nicht mehr möglich. „Symbole“ suggerieren einem breiteren Publikum immer noch, es gäbe eine feste Beziehung von „Symbol“ und „Symbolisiertem“. Das ist zugunsten relationaler Strukturen aufgegeben worden.

Das sind Anekdoten, die KunsthistorikerInnen und KirchenpädagogenInnen gerne vor Kunstwerken erzählen, aber was zeigen sie mir? Wäre es nicht hilfreicher, man würde exemplarisch an einer Figur erklären, wie man eine derartige Figur selbständig zuordnen lernt? Und zeigt, wo man im Zweifelsfall nachschlägt, wenn man ein Zeichen nicht kennt? Das Entscheidende etwa an der Skulptur des Andreas ist doch, dass wir ihn immer am Andreaskreuz erkennen können und er der Bruder von Petrus ist.

Wie man Kunstgeschichte in Erkenntnisformen umsetzt, hat vor einigen Jahren Bazon Brock an einer Figurengruppe von Tilman Riemenschneider gezeigt. Wie ordnet man die Reihenfolge der Evangelisten, um sie entsprechenden Erkenntnisformen zuzuordnen?[4]

Das ist ebenso erhellend wie relevant für die Gegenwart. Dagegen ist die Erkenntnis, dass der Mann mit dem Stier Lukas, der mit dem Löwen Markus, der linke Matthäus, der rechte Johannes ist, nur Wissen – mehr nicht. Es ist nicht lebenserhellend, nicht sinnstiftend – m.a.W. nicht religiös.

Horror Vacui

Nicht alle spüren diese Spiritualität der Offenheit, manche empfinden einen Horror vacui und meinen, nun alles wieder mit Bildern füllen zu müssen. Jede nur denkbare Gelegenheit wird genutzt, um sie mit Text und Bild zuzustellen. Und das machen nicht nur manche Pfarrerinnen und Pfarrer mit ihren Kirchen, sondern auch Autoren mit Büchern bzw. die von ihnen beauftragten Designbüros. Das vorliegende Buch ist so ein extremes Beispiel. An keiner Stelle des Buches kann etwas für sich stehen, frei atmen, seine eigene Sprache sprechen, durch Wahrgenommen-werden überzeugen. Es ist schrecklich. Kaum ist ein Fleck frei auf einem Kunstwerk, wird sofort Text darüber gesetzt und das in aller Regel auch noch um 90° Grad gedreht. Abgesehen von dem Umstand, dass der Erkenntniswert derartiger Textzeilen bei dieser Gestaltung gegen Null geht, abgesehen davon ist es eine unendliche Verachtung der Künstlerinnen und Künstler, einfach in ihre schließlich als Ganzes konzipierten Werke hinein Text zu klatschen. Und es ist ja nicht einmal notwendig. Wir leben heute in digitalen Zeiten. Wäre es zu viel verlangt, wenn Bilder schon nicht in toto abgebildet werden sollen oder können, wenigstens einen QR-Code daneben zu setzen, der auf das Bild als Ganzes verweist? Dann wäre die unfassliche mangelnde Rücksichtnahme auf die Kunst wenigstens durch Links ins Internet auf großformatige Bilder zu kompensieren. Die SehWege zu Luther von Josef Walch zeigen doch, wie leicht das geht.[5] Moderne Behindertenfeindlichkeit

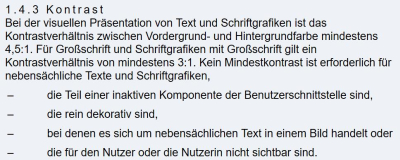

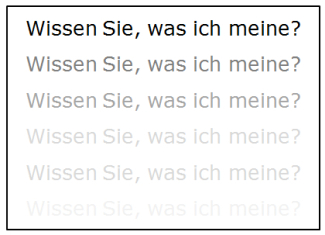

Was also soll man von einer Seite halten, die so gestaltet ist:

Jemandem, der so etwas konzipiert, produziert oder zulässt, spreche ich einen humanen Sinn für Ästhetik und die Leserinnen und Leser ab. Das ist visueller Terror gegenüber jedem Menschen, den Gott nicht mit Adleraugen gesegnet hat, es ist eine optische Quälerei. Es gibt überhaupt keinen Grund, hier ein Kontrastverhältnis zu wählen, das bei sagenhaften 1,5:1 liegt. Wer so mit Wahrnehmung umgeht, wie soll ich ihn ernst nehmen, wenn er über Wahrnehmung schreibt? Ich vermute mal, dem Kulturbüro sind Menschen mit Sehschwäche egal, weil die sich eh‘ nicht Bilder anschauen. In diese Richtung zielte ja schon das Argument von Ulrich Zwingli, er sei durch Bilder kaum gefährdet, weil er unter eingeschränkter Sehfähigkeit leide. Aber heute sollte dieses Argument nicht mehr zählen.[7] InhaltIn der Sache ist das Büchlein alphabetisch aufgebaut. Und sicher ist es willkürlich, welche Lemmata man auf dem knappen Raum unterbringt. Warum man freilich, wenn man schon das Lemma Männer der Reformation hat, Martin Luther und Philipp Melanchthon separat beschreibt, erschließt sich mir nicht. Einige Lemmata erscheinen nicht auf Textseiten, sondern sind direkt in die Bilder eingedruckt. Auch das ist leseunfreundlich und unsinnig. Es kann nicht um den Umfang gehen, denn das Buch enthält auch völlig überflüssige Seiten, wie einen Stammbaum der jüdisch-christlichen Geschichte von Adam und Eva(????) bis zu den christlichen Denominationen der Gegenwart. Hier werden munter Mythen und Erzählungen mit historischen Entwicklungen verknüpft. So wird dann auch Mohammed zum Abkömmling von Ismael. Unter vielen Stichworten wird schließlich noch ein Musikverweis eingebaut, sozusagen als protestantisches Markenzeichen. Das finde ich eher verwirrend. Abendmahl – Abraham – Adam und Eva – Anna – Apokalypse – Apostel – Auferstehung – Bergpredigt – Bethlehemitischer Kindermord – Christus – Christus vor Pilatus – Dämonen – David – Dornbusch, Brennender – Emblem – Engel – Evangelisten – Geburt und Anbetung – Gefangennahme – Gleichnisse Jesu – Heilige Frauen – Heilige Männer – Heilige Drei Könige – Heiliger Geist – Himmelfahrt – Hölle und Höllenfahrt Christi – Jakob – Johannes der Täufer – Jüngstes Gericht – Kirchenväter – (Sieben frei) Künste – Legenda Aurea – Leidenswerkzeuge – Luther, Martin – Maria – Maria (Einhornjagd) - Maria Magdalena – Martin (von Tours) – Melanchthon, Philipp - Monatsbilder – Mönchs- und Nonnenorden – Moses – Nikolaus (von Myra) – Noli me tangere – Oblate – Ölberg – Paradies – Passion – Paulus – Petri Fischzug – Pfingstwunder – Pflanzen - Propheten – Reformatoren – Reiterheilige – Ruhe auf der Flucht – Salome – Salomo – Sanduhr – Schweißtuch der Veronika – Schlüssel – Sibylle – Simeon – Sonne und Mond – Stifter - Stigmata – Synagoge und Ekklesia – Tageszeiten – Tempelreinigung – Thomas, Ungläubiger – Todsünden – Trinität – Tugenden – Väter und Mütter der Theologie – Verkündigung an Maria – Verleugnung Petri – Verrat des Judas – Waage – Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn – Wundertaten – Wurzel Jesse – Zehn Gebote – Zwölfjähriger Jesus. Für exemplarisches Lernen ist das Buch viel zu überfüllt und viel zu wenig auf wichtige Details eingehend. Die Vorstellung dagegen, man würde das Büchlein auf Reisen durch Deutschland mitnehmen, finde ich eher amüsant. Ideal wäre da doch eher ein E-Book gewesen, das man sich auf das Smartphone oder Tablet lädt und es durchsuchbar macht, um vor Ort konkreten Fragen nachzugehen. Anmerkungen

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/104/am564.htm |

Sehen lernen - Bilder und Symbole in der Welt der Kirche. Nummer 2. Bilder und Symbole in den Kirchen in Deutschland - eine Broschüre, 112 Seiten (Eigenverlag, Kulturbüro des Rates der EKD, 2015, Hrsg. Klaus-Martin Bresgott)

Sehen lernen - Bilder und Symbole in der Welt der Kirche. Nummer 2. Bilder und Symbole in den Kirchen in Deutschland - eine Broschüre, 112 Seiten (Eigenverlag, Kulturbüro des Rates der EKD, 2015, Hrsg. Klaus-Martin Bresgott) Und dazu braucht es nicht einmal viel Vorwissen (obwohl das beim Sehen sicher hilfreich ist). Man muss nur genau hinschauen, man muss den Spuren, die der Maler gelegt hat, folgen, man muss sich selbst fragen, was man da sieht und inwiefern und wodurch es einen anspricht.

Und dazu braucht es nicht einmal viel Vorwissen (obwohl das beim Sehen sicher hilfreich ist). Man muss nur genau hinschauen, man muss den Spuren, die der Maler gelegt hat, folgen, man muss sich selbst fragen, was man da sieht und inwiefern und wodurch es einen anspricht. Derartige epochale Werke gibt es auf der anderen Seite aber nur wenige. Diese zu kennen, bildet die Grundlage aller visuellen Bildung in Sachen Kunst. Das sind Werke, auf die sich andere Künstler, aber auch andere Kontexte immer wieder bezogen haben. Selbst wenn die Rolle der bildenden Künste als Bildungsgut dramatisch zurückgeht, so gibt es weiterhin diese ikonische Kunst, die einem hilft, sehen zu lernen. Es macht also durchaus Sinn, jene Kunstwerke im kirchlichen Kontext vorzustellen, die den Menschen, die Kirchen besuchen, hilft, Kunst zu verstehen.

Derartige epochale Werke gibt es auf der anderen Seite aber nur wenige. Diese zu kennen, bildet die Grundlage aller visuellen Bildung in Sachen Kunst. Das sind Werke, auf die sich andere Künstler, aber auch andere Kontexte immer wieder bezogen haben. Selbst wenn die Rolle der bildenden Künste als Bildungsgut dramatisch zurückgeht, so gibt es weiterhin diese ikonische Kunst, die einem hilft, sehen zu lernen. Es macht also durchaus Sinn, jene Kunstwerke im kirchlichen Kontext vorzustellen, die den Menschen, die Kirchen besuchen, hilft, Kunst zu verstehen. “The presumption that woodcuts opened the complexities of the Reformation message to a wider public has become so ingrained that the question of how this could occur is scarcely ever asked. Yet if we undertake such an enquiry, we see that the assertion of the superior legibility of image over text is based on a layer of tiered assumptions that are scarcely ever tested. They may be summarized thus: that images could be seen, and therefore read, with clarity; that those who saw them could decipher their messages; and that, when this was not the case, the meaning could be conveyed to the visually illiterate by informed ‘readers’. Only if these conditions were met could visual images function as the bridge between the message and the masses. However, all rest on largely untested assumptions; all, when tested, turn out to be highly questionable.

“The presumption that woodcuts opened the complexities of the Reformation message to a wider public has become so ingrained that the question of how this could occur is scarcely ever asked. Yet if we undertake such an enquiry, we see that the assertion of the superior legibility of image over text is based on a layer of tiered assumptions that are scarcely ever tested. They may be summarized thus: that images could be seen, and therefore read, with clarity; that those who saw them could decipher their messages; and that, when this was not the case, the meaning could be conveyed to the visually illiterate by informed ‘readers’. Only if these conditions were met could visual images function as the bridge between the message and the masses. However, all rest on largely untested assumptions; all, when tested, turn out to be highly questionable. Wenn nun das Kulturbüro der EKD im Eigenverlag (warum eigentlich?) ein Buch herausbringt, dass „Bilder und Symbole in der Welt der Kirche“ zeigen und erläutern soll, dann sollte das auch auf der Höhe der Zeit und der theologischen und kunsthistorischen Theoriebildung geschehen. Während es ja vielleicht noch angehen mag, im kunsthistorischen Diskurs ungebrochen von „Symbolen“ zu reden (weil es eingeschliffene, wenn auch durchaus bildwissenschaftlich kritisierte Fachsprache ist), ist das etwa im theologischen (oder philosophischen) Kontext schwieriger.

Wenn nun das Kulturbüro der EKD im Eigenverlag (warum eigentlich?) ein Buch herausbringt, dass „Bilder und Symbole in der Welt der Kirche“ zeigen und erläutern soll, dann sollte das auch auf der Höhe der Zeit und der theologischen und kunsthistorischen Theoriebildung geschehen. Während es ja vielleicht noch angehen mag, im kunsthistorischen Diskurs ungebrochen von „Symbolen“ zu reden (weil es eingeschliffene, wenn auch durchaus bildwissenschaftlich kritisierte Fachsprache ist), ist das etwa im theologischen (oder philosophischen) Kontext schwieriger.  Was nun m.E. gar nicht geht, ist, die Darstellungen auf ihre ‚Symbole‘ zu reduzieren. Was ist der Sinn der Information, wenn ich im Dom von Güstrow stehe, auf eine Skulpturenreihe blicke, mir eine einzelne Skulptur herausgreife und nun erfahren, der Dargestellte sei Andreas, ein Fischer, der gekreuzigt wurde, ein Apostel war und der jetzige orthodoxe Patriarch sein 270. Nachfolger sei?

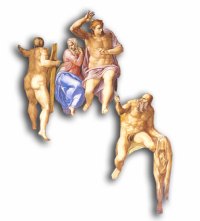

Was nun m.E. gar nicht geht, ist, die Darstellungen auf ihre ‚Symbole‘ zu reduzieren. Was ist der Sinn der Information, wenn ich im Dom von Güstrow stehe, auf eine Skulpturenreihe blicke, mir eine einzelne Skulptur herausgreife und nun erfahren, der Dargestellte sei Andreas, ein Fischer, der gekreuzigt wurde, ein Apostel war und der jetzige orthodoxe Patriarch sein 270. Nachfolger sei?  Damit ist freilich noch nicht die Frage beantwortet, warum ich dieses kulturgeschichtliche Detail überhaupt wissen sollte oder ob es nicht in die Kategorie des überflüssigen Wissens gehört. Ist es wichtig, um eine Kirche zu verstehen? Ist es wichtig, um Kirchengeschichte zu verstehen? Ist es wichtig, um Christentum zu verstehen? Ist es wichtig, um Protestantismus zu verstehen? Was ändert sich m.a.W. an der Wahrnehmung des Güstrower Doms, wenn ich erfahre, dass eine Skulptur den Apostel Andreas darstellt? Und was ändert sich, wenn ich weiß, dass die Figur daneben Bartholomäus ist? Wer in der Sixtinischen Kapelle Michelangelos Darstellung des Bartholomäus im Weltgericht gesehen hat, wird sie nie wieder vergessen und sich fragen, was mit diesem Menschen passiert ist und was Menschen anderen Menschen antun können.

Damit ist freilich noch nicht die Frage beantwortet, warum ich dieses kulturgeschichtliche Detail überhaupt wissen sollte oder ob es nicht in die Kategorie des überflüssigen Wissens gehört. Ist es wichtig, um eine Kirche zu verstehen? Ist es wichtig, um Kirchengeschichte zu verstehen? Ist es wichtig, um Christentum zu verstehen? Ist es wichtig, um Protestantismus zu verstehen? Was ändert sich m.a.W. an der Wahrnehmung des Güstrower Doms, wenn ich erfahre, dass eine Skulptur den Apostel Andreas darstellt? Und was ändert sich, wenn ich weiß, dass die Figur daneben Bartholomäus ist? Wer in der Sixtinischen Kapelle Michelangelos Darstellung des Bartholomäus im Weltgericht gesehen hat, wird sie nie wieder vergessen und sich fragen, was mit diesem Menschen passiert ist und was Menschen anderen Menschen antun können.

Genau das erwarte ich aber von einem Buch der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Ikonographie der christlichen Kunst und nicht noch ein weiteres Lexikon zur christlichen Ikonographie. Davon gibt es meines Erachtens genügend, vom handlichen aus dem Verlag Schnell & Steiner bis zum achtbändigen LCI, jüngst wieder bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erschienen.

Genau das erwarte ich aber von einem Buch der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Ikonographie der christlichen Kunst und nicht noch ein weiteres Lexikon zur christlichen Ikonographie. Davon gibt es meines Erachtens genügend, vom handlichen aus dem Verlag Schnell & Steiner bis zum achtbändigen LCI, jüngst wieder bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erschienen.

Zu den großen Errungenschaften des Katholizismus im 20. Jahrhundert gehören die freigeräumten, entbarockisierten Räume, die sich zunehmend seit dem II. Vaticanum durchsetzen. Wer einmal die Kirche im Priesterseminar des Bistums Hildesheim betreten hat, atmet auf angesichts der elementaren Struktur des Raumes, seines spirituellen Gehaltes und seiner religiösen Freiheit. Solche Erfahrungen macht man sonst nur in alten, halbverfallenen und künstlich in diesem Zustand erhaltenen Zisterzienserklöstern – oder in den Räumen der Reformierten. Man kann an den Kunsthochschulen studieren, wie mühsam es ist, zu lernen, Räume frei zu lassen. Gerade in Zeiten, in denen wir mit Bildern vollgemüllt werden, sind diese Frei-Räume lebenswichtig.

Zu den großen Errungenschaften des Katholizismus im 20. Jahrhundert gehören die freigeräumten, entbarockisierten Räume, die sich zunehmend seit dem II. Vaticanum durchsetzen. Wer einmal die Kirche im Priesterseminar des Bistums Hildesheim betreten hat, atmet auf angesichts der elementaren Struktur des Raumes, seines spirituellen Gehaltes und seiner religiösen Freiheit. Solche Erfahrungen macht man sonst nur in alten, halbverfallenen und künstlich in diesem Zustand erhaltenen Zisterzienserklöstern – oder in den Räumen der Reformierten. Man kann an den Kunsthochschulen studieren, wie mühsam es ist, zu lernen, Räume frei zu lassen. Gerade in Zeiten, in denen wir mit Bildern vollgemüllt werden, sind diese Frei-Räume lebenswichtig. Ende Oktober 2016 ging eine Meldung durch die Online-Presse, dass es einen beobachtbaren Trend auf Online-Medien gäbe, Texte nur noch in Grau-in-Grau auszuzeichnen, obwohl die Regeln für barrierefreies Gestalten eigentlich bestimmte Kontrastwerte vorschreiben.

Ende Oktober 2016 ging eine Meldung durch die Online-Presse, dass es einen beobachtbaren Trend auf Online-Medien gäbe, Texte nur noch in Grau-in-Grau auszuzeichnen, obwohl die Regeln für barrierefreies Gestalten eigentlich bestimmte Kontrastwerte vorschreiben. Schwarze Schrift auf weißem Grund hat ein Kontrastverhältnis von etwa 20:1! Zu Recht meinen Kritiker, dass schon 4,5:1 eigentlich ermüdend und unlesbar sei. Und das nicht erst für Menschen mit Sehschwäche. Das Magazin für Theologie und Ästhetik hat zur nicht stattgefundenen Begleitausstellung der Evangelischen Kirche in Deutschland zur documenta 2012 in Kassel einmal eine Ausgabe produziert, die den Titel

Schwarze Schrift auf weißem Grund hat ein Kontrastverhältnis von etwa 20:1! Zu Recht meinen Kritiker, dass schon 4,5:1 eigentlich ermüdend und unlesbar sei. Und das nicht erst für Menschen mit Sehschwäche. Das Magazin für Theologie und Ästhetik hat zur nicht stattgefundenen Begleitausstellung der Evangelischen Kirche in Deutschland zur documenta 2012 in Kassel einmal eine Ausgabe produziert, die den Titel

Und dann könnte man auch Bilder so einsetzen, dass sie stufenlos vergrößert oder aus dem Internet abgerufen werden können. Das könnte tatsächlich hilfreich sein. Noch besser wäre freilich eine App, die einem ermöglicht, ikonographische Details unmittelbar abzufragen, also eine Art Glossar. Denn der Regelfall ist doch der, dass man irgendwo auf der Welt in einer Kirche oder einem Museum einem Kunstwerk mit einem auffälligen Detail begegnet, und nun wissen möchte, was es damit auf sich hat. Wenn ich also auf ein Gemälde mit einem Vorhang stoße, der fast das eigentliche Bild zu bedecken droht, würde ich gerne wissen, was das bedeuten könnte. Eine kirchliche Institution sollte mich zudem über die religiösen Lesarten informieren. Und wenn ein junger Mann einen Fruchtkorb mit Weintrauben trägt, möchte ich wissen, ob das über das Wahrnehmbare hinaus einen (religiösen) Sinn hat. Oder wenn eine Fliege über den gemalten Rahmen eines Bildes krabbelt. Oder wenn das Christuskind einen Papagei in der Hand hält. Wäre da nicht eine App sinnvoll, die entweder per Text oder optimal per Bild Auskunft gibt? Das setzt eine komplexe Zusammenarbeit von Theologen und Kunsthistorikern voraus. Genau das ist aber auch die Aufgabe des Kulturbüros. So aber wurde eine Chance vertan.

Und dann könnte man auch Bilder so einsetzen, dass sie stufenlos vergrößert oder aus dem Internet abgerufen werden können. Das könnte tatsächlich hilfreich sein. Noch besser wäre freilich eine App, die einem ermöglicht, ikonographische Details unmittelbar abzufragen, also eine Art Glossar. Denn der Regelfall ist doch der, dass man irgendwo auf der Welt in einer Kirche oder einem Museum einem Kunstwerk mit einem auffälligen Detail begegnet, und nun wissen möchte, was es damit auf sich hat. Wenn ich also auf ein Gemälde mit einem Vorhang stoße, der fast das eigentliche Bild zu bedecken droht, würde ich gerne wissen, was das bedeuten könnte. Eine kirchliche Institution sollte mich zudem über die religiösen Lesarten informieren. Und wenn ein junger Mann einen Fruchtkorb mit Weintrauben trägt, möchte ich wissen, ob das über das Wahrnehmbare hinaus einen (religiösen) Sinn hat. Oder wenn eine Fliege über den gemalten Rahmen eines Bildes krabbelt. Oder wenn das Christuskind einen Papagei in der Hand hält. Wäre da nicht eine App sinnvoll, die entweder per Text oder optimal per Bild Auskunft gibt? Das setzt eine komplexe Zusammenarbeit von Theologen und Kunsthistorikern voraus. Genau das ist aber auch die Aufgabe des Kulturbüros. So aber wurde eine Chance vertan.