Anmerkungen nach drei Premierenbesuchen

Hans-Jürgen Benedict

Für Horst Schwebel zum 75. Geburtstag

1. Fehlanzeige: (fast) kein Schiff mit acht Segeln – das Lied der Seeräuber-Jenny als messianisches Couplet in Brecht/Weills Dreigroschenoper

Im Hamburger Thalia-Theater feierte im September Brecht/Weills Dreigroschenoper in einer Inszenierung von Antu Romero Nunes Premiere, die überzeugend mit dem Brechtschen Verfremdungsprinzip arbeitet. Der bibelspruchfeste Bettlerkönig Peachum (wie danach alle anderen Protagonisten) tritt wie ein Double von Bert Brecht auf – kurzes Haar, Schiebermütze, blauer Arbeitsanzug und Zigarre paffend, erklärend was jetzt gleich geschehen wird – zum einen die Ausstattung der Ärmsten nach den fünf Grundtypen des Elends, um bei den Menschen Mitleid zu erzeugen. Zum andern tritt der Gangsterboss Mackie Messer die kriminelle Methode von Raub und Mord auf die Szene. Die beiden Geschäftsmodelle des Überlebens in einer kapitalistischen Gesellschaft treffen sich, als Mackie Peachums Tochter Polly in einem Pferdestall heiratet. Hier nun gibt es ein Lied, das quer zu der Handlung steht und doch, wenn es gut gesungen wird, dem Abend eine besondere Dimension gibt. Gemeint ist der berühmte Song der Seeräuber-Jenny, in dem die messianische Hoffnung auf den alles umstürzenden Veränderer aufscheint. Dieses Lied ist ein Einsprengsel in der Dreigroschenoper. Polly, die Braut, entschließt sich, zur Unterhaltung der Gesellschaft beizutragen, indem sie das Lied eines Abwaschmädchens vorträgt, das sie einmal in einer Vier Penny Bar in Soho gehört hat. In Nunes Inszenierung nun singt Franziska Hartmann nur eine Strophe des Lieds – im Hintergrund der Bühne stehend, während sich vorne sich die Huren streiten. Seine besondere Rettungsbotschaft geht so leider ganz verloren.

Im Hamburger Thalia-Theater feierte im September Brecht/Weills Dreigroschenoper in einer Inszenierung von Antu Romero Nunes Premiere, die überzeugend mit dem Brechtschen Verfremdungsprinzip arbeitet. Der bibelspruchfeste Bettlerkönig Peachum (wie danach alle anderen Protagonisten) tritt wie ein Double von Bert Brecht auf – kurzes Haar, Schiebermütze, blauer Arbeitsanzug und Zigarre paffend, erklärend was jetzt gleich geschehen wird – zum einen die Ausstattung der Ärmsten nach den fünf Grundtypen des Elends, um bei den Menschen Mitleid zu erzeugen. Zum andern tritt der Gangsterboss Mackie Messer die kriminelle Methode von Raub und Mord auf die Szene. Die beiden Geschäftsmodelle des Überlebens in einer kapitalistischen Gesellschaft treffen sich, als Mackie Peachums Tochter Polly in einem Pferdestall heiratet. Hier nun gibt es ein Lied, das quer zu der Handlung steht und doch, wenn es gut gesungen wird, dem Abend eine besondere Dimension gibt. Gemeint ist der berühmte Song der Seeräuber-Jenny, in dem die messianische Hoffnung auf den alles umstürzenden Veränderer aufscheint. Dieses Lied ist ein Einsprengsel in der Dreigroschenoper. Polly, die Braut, entschließt sich, zur Unterhaltung der Gesellschaft beizutragen, indem sie das Lied eines Abwaschmädchens vorträgt, das sie einmal in einer Vier Penny Bar in Soho gehört hat. In Nunes Inszenierung nun singt Franziska Hartmann nur eine Strophe des Lieds – im Hintergrund der Bühne stehend, während sich vorne sich die Huren streiten. Seine besondere Rettungsbotschaft geht so leider ganz verloren.

Es gibt eine biblische Vorlage für die Handlung des Lieds – das ist die Geschichte von der Hure Rahab, die die Kundschafter des Volkes Gottes versteckt und deswegen bei der Eroberung von Jericho verschont wird. Nicht geachtet sieht sich das Abwaschmädchen, es tut seine niedrige Arbeit, aber „sie wissen nicht, mit wem sie reden.“ Sie steht im geheimen Einverständnis mit dem Retter und träumt von Aufruhr und Revolte, „von einem Schiff mit acht Segeln und fünfzig Kanonen, das die Stadt beschießen wird“. Doch das Mädchen bleibt in seiner Rolle unerkannt, wird an seine Pflichten erinnert, bis das herbeigesehnte Schiff tatsächlich auftaucht und die Stadt beschießt. Die Mauern fallen, bis auf das lumpige Hotel, das verschont wird. Und nun der Triumph: auf die Frage, „wer wohnt Besonderes darin?“, tritt sie hervor als die messianische Braut, die die Hundertschaft der Eroberer willkommen heißt und die jetzt als große Rächerin, als finale Richterin auftritt. Ihr Urteil entscheidet über Leben und Tod. Und wie in jedem richtigen apokalyptischen Text, der konzentrierten Rachefantasie der Unterdrückten, kennt sie kein Pardon. „Welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören: alle! Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich: Hoppla! Und das Schiff mit acht Segeln und mit fünfzig Kanonen wird entschwinden mit mir.“

Es gibt eine biblische Vorlage für die Handlung des Lieds – das ist die Geschichte von der Hure Rahab, die die Kundschafter des Volkes Gottes versteckt und deswegen bei der Eroberung von Jericho verschont wird. Nicht geachtet sieht sich das Abwaschmädchen, es tut seine niedrige Arbeit, aber „sie wissen nicht, mit wem sie reden.“ Sie steht im geheimen Einverständnis mit dem Retter und träumt von Aufruhr und Revolte, „von einem Schiff mit acht Segeln und fünfzig Kanonen, das die Stadt beschießen wird“. Doch das Mädchen bleibt in seiner Rolle unerkannt, wird an seine Pflichten erinnert, bis das herbeigesehnte Schiff tatsächlich auftaucht und die Stadt beschießt. Die Mauern fallen, bis auf das lumpige Hotel, das verschont wird. Und nun der Triumph: auf die Frage, „wer wohnt Besonderes darin?“, tritt sie hervor als die messianische Braut, die die Hundertschaft der Eroberer willkommen heißt und die jetzt als große Rächerin, als finale Richterin auftritt. Ihr Urteil entscheidet über Leben und Tod. Und wie in jedem richtigen apokalyptischen Text, der konzentrierten Rachefantasie der Unterdrückten, kennt sie kein Pardon. „Welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören: alle! Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich: Hoppla! Und das Schiff mit acht Segeln und mit fünfzig Kanonen wird entschwinden mit mir.“

Ja, es darf durchaus eine süße Lust beim Hören dieses Lieds dabei sein, zumal wenn Lotte Lenya (die Sängerin der Uraufführung 1928) es singt, „süß, hoch, leichtgefährlich, mit dem Licht der Mondsichel“ (E. Bloch). Diese Lust ist selbst im Lobgesang der Maria, wenn sie singt: „Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern, die Reichen lässt er leer ausgehen.“ Diese Lust an befreiender Gewalt darf sein, wenn deutlich bleibt, dass dies die Fantasie der Unterdrückten ist, die sich anders nicht zu helfen wissen. Es ist das Lied einer Gedemütigten, nicht einer Demütigen, ein rebellischer Traum, konzentriert allein auf ihre Person. Denn es wird keine bessere Ordnung errichtet, die Jenny entschwindet mit dem Messias-Piraten, vielleicht zum nächsten Befreiungsakt.

Ja, es darf durchaus eine süße Lust beim Hören dieses Lieds dabei sein, zumal wenn Lotte Lenya (die Sängerin der Uraufführung 1928) es singt, „süß, hoch, leichtgefährlich, mit dem Licht der Mondsichel“ (E. Bloch). Diese Lust ist selbst im Lobgesang der Maria, wenn sie singt: „Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern, die Reichen lässt er leer ausgehen.“ Diese Lust an befreiender Gewalt darf sein, wenn deutlich bleibt, dass dies die Fantasie der Unterdrückten ist, die sich anders nicht zu helfen wissen. Es ist das Lied einer Gedemütigten, nicht einer Demütigen, ein rebellischer Traum, konzentriert allein auf ihre Person. Denn es wird keine bessere Ordnung errichtet, die Jenny entschwindet mit dem Messias-Piraten, vielleicht zum nächsten Befreiungsakt.

Nun all das entfällt leider in der ansonsten überzeugenden Inszenierung von Nunes. Macheath wird vom Galgen durch den reitenden Boten des Königs (auf einem richtigen Pferd!) gerettet. Dann versammeln sich alle zum gut lutherisch klingenden Schluss-Choral „Bedenkt das Dunkel und die große Kälte in diesem Tale, das von Jammer schallt“. Aber es gibt Hoffnung – z.B. Angela Merkels Satz „Wir schaffen das“ angesichts der vielen Flüchtlinge, ein Satz wie die vom reitenden Boten des Königs verkündigte Begnadigung. Und deswegen wird am Ausgang des Theaters für die Flüchtlingsarbeit in Hamburg, angekündigt vom Schauspieler des Peachum, gesammelt.

2. Ursachenerforschung des Elends - das Stück Liebe nach Zola im Thalia-Theater September 2015

Eine hölzerne Welle erhebt sich auf der Bühne, dahinter sieht man Treppen und Eisenkonstruktionen. An Tauen müssen sich die Schauspieler nach oben ziehen, schnell rutschen sie herunter. Die Welle - ein Sinnbild für das Schicksal vieler Menschen zur Zeit der industriellen Revolution in Frankreich.

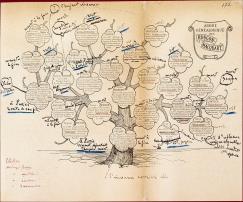

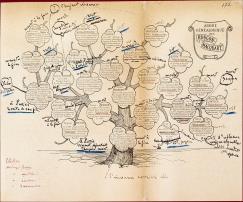

Vor der Welle sitzt Doktor Pascal auf einem Bücherhaufen, er erforscht die Geschichte seiner Familie, der Roucon-Macqart. Er möchte den Gesetzen der Vererbung auf die Spur kommen, dadurch das Los der Menschheit verbessern. Eine der Geschichten, die er erzählt, ist die der Wäscherin Gervaise. Als Bastard der Familie träumt sie von einem besseren Leben. Mit einer eigenen Wäscherei will sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen: Als ihr Lebensgefährte Lantier, mit dem sie zwei Söhne hat, sie verlässt, heiratet sie kurzentschlossen den Zinkarbeiter Copeau. Die Tochter Nana wird geboren. Doch nach einem Arbeitsunfall fängt er mit dem Trinken an, zieht Gervaise mit in die Alkohol-Abhängigkeit. Sie stirbt im Delirium unter der Stiege des Hauses ...

Vor der Welle sitzt Doktor Pascal auf einem Bücherhaufen, er erforscht die Geschichte seiner Familie, der Roucon-Macqart. Er möchte den Gesetzen der Vererbung auf die Spur kommen, dadurch das Los der Menschheit verbessern. Eine der Geschichten, die er erzählt, ist die der Wäscherin Gervaise. Als Bastard der Familie träumt sie von einem besseren Leben. Mit einer eigenen Wäscherei will sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen: Als ihr Lebensgefährte Lantier, mit dem sie zwei Söhne hat, sie verlässt, heiratet sie kurzentschlossen den Zinkarbeiter Copeau. Die Tochter Nana wird geboren. Doch nach einem Arbeitsunfall fängt er mit dem Trinken an, zieht Gervaise mit in die Alkohol-Abhängigkeit. Sie stirbt im Delirium unter der Stiege des Hauses ...

Das Theaterstück Liebe, erster Teil der Trilogie meiner Familie, inszeniert von Luc Perceval, hatte jetzt (in einer Koproduktion mit der Ruhr-Triennale) im Thalia Premiere. Es basiert auf Emile Zolas Roman-Zyklus Les Rougon-Macqart. Der Untertitel von Zolas zwanzigbändigem Hauptwerk lautet: „Natur-und Sozialgeschichte einer Familie im Zweiten Kaiserreich.“ Seine episch ausgreifende Familiengeschichte orientiert sich dabei an der damals aktuellen Theorie der ‚Entartung‘ des von Alkohol und anderen Umwelteinflüssen der industriell-urbanen Moderne verursachten Abstiegs vieler Menschen. Was daran auffällt, ist der Versuch, die destruktiven Auswirkungen der Modernisierung auf eine bestimmte Ursache zurückzuführen, in Zolas Fall auf die genetische Verbindung innerhalb einer Familie; wiewohl als einzelne ganz unterschiedlich werden alle Familienmitglieder von der neuen sozialen Mobilität der industriellen Gesellschaft ergriffen und leben ihre pathologischen Veranlagungen bis zur Selbstzerstörung aus. Abstammung, soziales Milieu und historischer Moment zusammen sollen nach Zola die Familiengeschichte erklären helfen. Der belgische Regisseur Luc Perceval hat sich vorgenommen, in einem Dreiteiler mit dem Titel „Trilogie meiner Familie“ diese Geschichte mit den Mitteln des Theaters, und das heißt vor allem der erzählerischen Reduktion und der Schauspielkunst, dramatisch neu zu erzählen. Das ist ihm weitgehend gelungen.

Das Theaterstück Liebe, erster Teil der Trilogie meiner Familie, inszeniert von Luc Perceval, hatte jetzt (in einer Koproduktion mit der Ruhr-Triennale) im Thalia Premiere. Es basiert auf Emile Zolas Roman-Zyklus Les Rougon-Macqart. Der Untertitel von Zolas zwanzigbändigem Hauptwerk lautet: „Natur-und Sozialgeschichte einer Familie im Zweiten Kaiserreich.“ Seine episch ausgreifende Familiengeschichte orientiert sich dabei an der damals aktuellen Theorie der ‚Entartung‘ des von Alkohol und anderen Umwelteinflüssen der industriell-urbanen Moderne verursachten Abstiegs vieler Menschen. Was daran auffällt, ist der Versuch, die destruktiven Auswirkungen der Modernisierung auf eine bestimmte Ursache zurückzuführen, in Zolas Fall auf die genetische Verbindung innerhalb einer Familie; wiewohl als einzelne ganz unterschiedlich werden alle Familienmitglieder von der neuen sozialen Mobilität der industriellen Gesellschaft ergriffen und leben ihre pathologischen Veranlagungen bis zur Selbstzerstörung aus. Abstammung, soziales Milieu und historischer Moment zusammen sollen nach Zola die Familiengeschichte erklären helfen. Der belgische Regisseur Luc Perceval hat sich vorgenommen, in einem Dreiteiler mit dem Titel „Trilogie meiner Familie“ diese Geschichte mit den Mitteln des Theaters, und das heißt vor allem der erzählerischen Reduktion und der Schauspielkunst, dramatisch neu zu erzählen. Das ist ihm weitgehend gelungen.

Mir fällt an diesem monokausalen Erklärungsversuch Zolas die Parallelität zu den christlichen Erklärungsversuchen der in Not geratenen Familien im 19. Jahrhundert auf, die ähnlich monokausal vorgehen. Johann Hinrich Wichern, einer der Begründer der neuzeitlichen Diakonie, sah die Hauptursache des Verfalls der Familien, die er in St. Georg besuchte („Aus Hamburgs wahrem und geheimen Volksleben“ nannte er die Protokolle) in der Gottlosigkeit. Aus dieser in gewisser auch vererbten Gottferne entstehen Armut und Sittenlosigkeit, die Deutschen seien unzureichend christianisiert. Die Entchristlichung ist die Hauptursache für die vielen sozialen Probleme, die die Menschen, die vom Land in die Städte ziehen, ergreifen - Alkoholismus, Zuchtlosigkeit, Prostitution, mangelnde Erziehung, triviale Unterhaltung. Um zu helfen gründet er für ‚verwahrloste‘ Kinder die Familienerziehung des Rauhen Hauses. Nach seinem Vorbild entstehen überall in Deutschland Hilfs-Vereine und Rettungshäuser, sie sollen der Entchristlichung und dem damit einhergehenden sozialen Verfall der Menschen entgegenwirken.

Mir fällt an diesem monokausalen Erklärungsversuch Zolas die Parallelität zu den christlichen Erklärungsversuchen der in Not geratenen Familien im 19. Jahrhundert auf, die ähnlich monokausal vorgehen. Johann Hinrich Wichern, einer der Begründer der neuzeitlichen Diakonie, sah die Hauptursache des Verfalls der Familien, die er in St. Georg besuchte („Aus Hamburgs wahrem und geheimen Volksleben“ nannte er die Protokolle) in der Gottlosigkeit. Aus dieser in gewisser auch vererbten Gottferne entstehen Armut und Sittenlosigkeit, die Deutschen seien unzureichend christianisiert. Die Entchristlichung ist die Hauptursache für die vielen sozialen Probleme, die die Menschen, die vom Land in die Städte ziehen, ergreifen - Alkoholismus, Zuchtlosigkeit, Prostitution, mangelnde Erziehung, triviale Unterhaltung. Um zu helfen gründet er für ‚verwahrloste‘ Kinder die Familienerziehung des Rauhen Hauses. Nach seinem Vorbild entstehen überall in Deutschland Hilfs-Vereine und Rettungshäuser, sie sollen der Entchristlichung und dem damit einhergehenden sozialen Verfall der Menschen entgegenwirken.

Wichern verbindet soziale Hilfe mit dem Wort Gottes, deswegen nennt er das Innere Mission. Es beginnt die große Zeit der christlichen Nächstenliebe, aus der die moderne Diakonie entsteht, mit neuen Berufen, Diakonisse und Diakon, die sich den Ärmsten und Elenden in der Nachfolge Christi zuwenden, in Bethel entsteht sogar eine ganze Stadt. An die Ursachen des Elends aber traut man sich nicht heran. Dies zu erzählen wäre auch ein episch breiter Roman in mindestens zwanzig Bänden ...

Wichern verbindet soziale Hilfe mit dem Wort Gottes, deswegen nennt er das Innere Mission. Es beginnt die große Zeit der christlichen Nächstenliebe, aus der die moderne Diakonie entsteht, mit neuen Berufen, Diakonisse und Diakon, die sich den Ärmsten und Elenden in der Nachfolge Christi zuwenden, in Bethel entsteht sogar eine ganze Stadt. An die Ursachen des Elends aber traut man sich nicht heran. Dies zu erzählen wäre auch ein episch breiter Roman in mindestens zwanzig Bänden ...

Bei Zola gibt es keine christlichen Helfer, die katholisch eingestellten Figuren agieren gegen das quasi-wissenschaftliche Vorgehen des Doktor Pascal bei der Elendserforschung. Das Theaterstück Trilogie meiner Familie 1 nach Zola, das mit großartigen Schauspielern auf der Thaliabühne Elend und Verhängnis, manchmal auch kurz das Glück in einer Familie zeigt, soll in den nächsten beiden Jahren mit den Stücken Geld und Hunger fortgesetzt werden.

3. Horror, Rettung, Trauma. Händels Jephtha in einer szenischen Aufführung auf dem Hamburger Theaterfestival Oktober 2015

Die Geschichte von Jephthas Tochter, die in dem biblischen Buch der Richter Kap. 11 steht, ist eine jener Opfer-Erzählungen aus der Antike, die wie die Opferung Isaaks und Iphigenies immer wieder betroffen macht. Um die Israel unterdrückenden Ammoniter zu besiegen, gelobt der Heerführer Jephtha Gott, im Falle eines Sieges das erste, was ihm bei seiner Heimkehr begegnet, als Brandopfer darzubringen. Und dieses erste Wesen ist ausgerechnet seine einzige Tochter, die in der Bibel keinen Eigennamen hat. Jephtha erfüllt sein Gelübde – nach einer zweimonatigen Frist, während der Jephthas Tochter mit ihren Gespielinnen ihre Jungfernschaft beweinen darf, wird sie getötet. Die Bibel erzählt das ganz lakonisch, mit Trauer, aber ohne große Empörung: „Und er tat ihr, wie er gelobt hatte und sie hatte nie einen Mann erkannt. Und es ward Brauch in Israel, daß die Töchter Israel jährlich hingehen, zu klagen um die Tochter Jephthas, des Gileaditers, vier Tage im Jahr.“

Die Geschichte von Jephthas Tochter, die in dem biblischen Buch der Richter Kap. 11 steht, ist eine jener Opfer-Erzählungen aus der Antike, die wie die Opferung Isaaks und Iphigenies immer wieder betroffen macht. Um die Israel unterdrückenden Ammoniter zu besiegen, gelobt der Heerführer Jephtha Gott, im Falle eines Sieges das erste, was ihm bei seiner Heimkehr begegnet, als Brandopfer darzubringen. Und dieses erste Wesen ist ausgerechnet seine einzige Tochter, die in der Bibel keinen Eigennamen hat. Jephtha erfüllt sein Gelübde – nach einer zweimonatigen Frist, während der Jephthas Tochter mit ihren Gespielinnen ihre Jungfernschaft beweinen darf, wird sie getötet. Die Bibel erzählt das ganz lakonisch, mit Trauer, aber ohne große Empörung: „Und er tat ihr, wie er gelobt hatte und sie hatte nie einen Mann erkannt. Und es ward Brauch in Israel, daß die Töchter Israel jährlich hingehen, zu klagen um die Tochter Jephthas, des Gileaditers, vier Tage im Jahr.“

Georg Friedrich Händel hat mit Jephtha sein letztes Oratorium komponiert, auf ein Libretto von Thomas Morell. Jephthas Tochter erhält hier einen Namen und heißt Iphis.

I n ihrer szenischen Realisierung versetzt die US-amerikanische Regisseurin Lydia Steier die Handlung in einen anatomischen Hörsaal des 19. Jahrhunderts mit Regalen, in denen Körperteile, Skelette und Schautafeln stehen. Erzähler der Handlung ist ein Professor, der die unruhig-alberne Studentenschar (brillant gesungen und dargestellt vom Chor der Potsdamer Winteroper) im Zaun halten soll. So wird ein Ambiente für eine antike Schreckenshandlung geschaffen – die bei den Ammonitern vollzogene Opferung von Kindern durch Strangulierung und Einflößung einer Bleiflüssigkeit, die sie von innen verbrennt. (Das Bühnenbild erinnert so daran, dass auch die moderne Medizin auf schreckliche Abwege der Inhumanität geraten kann). Der Chor der Studierenden nimmt an einem langen Tisch Platz, der zwischen Tribüne und Gegentribüne steht. Er ist zugleich Podest für die Protagonisten bei ihren Arien und Ensembles. Das vorzügliche Orchester (die Kammerakademie Potsdam unter der Leitung von Konrad Junghänel) sitzt seitlich. Die Zuschauer sind so unmittelbarer in das musikdramatische Geschehen verwickelt, das sich vor ihren Augen und Ohren abspielt. Und dieses Geschehen nimmt mit der Zuspitzung des Konflikts richtig Fahrt auf. Ist zunächst noch alles Pathos des Kampfes und Jubel der Liebe, wunderbar das Duett zwischen Iphis (Katja Stuber) und ihrem Verlobten Hamor (Magid El Bushra), so breitet sich nach dem Sieg und der Rückkehr Jephthas (eindrücklich Lothar Ordinus) zunehmend das Entsetzen aus. Die Opferung wird vorbereitet, gegen Einsprüche von seiner Familie (wie können wir die gottlosen Bräuche der Moabiter übernehmen!) hält Jephtha an seinem Gelübde fest – er hat diesen Deal mit Gott gemacht und will seinen Part erfüllen, denn anders als der Gott der Moabiter nimmt Israels Gott wahr, was er tut.

n ihrer szenischen Realisierung versetzt die US-amerikanische Regisseurin Lydia Steier die Handlung in einen anatomischen Hörsaal des 19. Jahrhunderts mit Regalen, in denen Körperteile, Skelette und Schautafeln stehen. Erzähler der Handlung ist ein Professor, der die unruhig-alberne Studentenschar (brillant gesungen und dargestellt vom Chor der Potsdamer Winteroper) im Zaun halten soll. So wird ein Ambiente für eine antike Schreckenshandlung geschaffen – die bei den Ammonitern vollzogene Opferung von Kindern durch Strangulierung und Einflößung einer Bleiflüssigkeit, die sie von innen verbrennt. (Das Bühnenbild erinnert so daran, dass auch die moderne Medizin auf schreckliche Abwege der Inhumanität geraten kann). Der Chor der Studierenden nimmt an einem langen Tisch Platz, der zwischen Tribüne und Gegentribüne steht. Er ist zugleich Podest für die Protagonisten bei ihren Arien und Ensembles. Das vorzügliche Orchester (die Kammerakademie Potsdam unter der Leitung von Konrad Junghänel) sitzt seitlich. Die Zuschauer sind so unmittelbarer in das musikdramatische Geschehen verwickelt, das sich vor ihren Augen und Ohren abspielt. Und dieses Geschehen nimmt mit der Zuspitzung des Konflikts richtig Fahrt auf. Ist zunächst noch alles Pathos des Kampfes und Jubel der Liebe, wunderbar das Duett zwischen Iphis (Katja Stuber) und ihrem Verlobten Hamor (Magid El Bushra), so breitet sich nach dem Sieg und der Rückkehr Jephthas (eindrücklich Lothar Ordinus) zunehmend das Entsetzen aus. Die Opferung wird vorbereitet, gegen Einsprüche von seiner Familie (wie können wir die gottlosen Bräuche der Moabiter übernehmen!) hält Jephtha an seinem Gelübde fest – er hat diesen Deal mit Gott gemacht und will seinen Part erfüllen, denn anders als der Gott der Moabiter nimmt Israels Gott wahr, was er tut.

Doch dann lässt der Textdichter Morell einen barock drapierten Engel, Angelus ex machina, dazwischen treten. Jephtas Tochter, Iphis, soll nicht geopfert werden, muss aber ewige Jungfrauschaft und Reinheit geloben. Diese Wendung entsprach der humaner werdenden Zeitstimmung und dem Publikumsgeschmack, das nicht ungetröstet nach Hause gehen wollte. Dabei hatte Händel Morells Textvorlage in dem großen Chor am Ende des 2. Akts („How dark, O Lord, are Thy decrees“) bereits von „What God ordains, is right“ zu „Whatever is, is right“ geändert. Eine signifikante Änderung – nicht Ergebung in das von Gott verfügte Schicksal sondern, und das drückt Händel auch musikalisch überzeugend aus: Stolze Akzeptanz der Ungerechtigkeit des Lebens (fast klingt hier schon Hegels „das Ganze ist das Wahre“ an). Mag sein, dass der mit dem Verlust seiner Sehfähigkeit kämpfende Händel auf diese Weise sein eigenes Leiden akzeptieren wollte.

Trotzdem macht Steier dann aus Jephtha nach der Verschonung von Iphis fast einen Rebell. Er ist weniger erleichtert als bestürzt von der Rettung der Tochter. Jetzt wird ihm die Konsequenz seines Gelübdes, die Tötung der Tochter, erst richtig bewusst. Er wird nach dem Dazwischentreten des Engels als traumatisiert gezeigt, will den göttlichen Boten selbst in die Prozedur der Vernichtung stoßen. Er kann bis zum Schluss in den Jubel und das Lob Gottes nicht einstimmen, bleibt verstört stehen.

Trotzdem macht Steier dann aus Jephtha nach der Verschonung von Iphis fast einen Rebell. Er ist weniger erleichtert als bestürzt von der Rettung der Tochter. Jetzt wird ihm die Konsequenz seines Gelübdes, die Tötung der Tochter, erst richtig bewusst. Er wird nach dem Dazwischentreten des Engels als traumatisiert gezeigt, will den göttlichen Boten selbst in die Prozedur der Vernichtung stoßen. Er kann bis zum Schluss in den Jubel und das Lob Gottes nicht einstimmen, bleibt verstört stehen.

Eine kluge Beobachtung, eine starke Szene, die aber eher zu Abraham passen würde, dessen Gehorsam ja von Gott geprüft wurde, während Jephtha aus eigenem Antrieb den Deal mit Gott in Gang setzte – und erst danach begreift, in welch schrecklichen Zugzwang er sich damit brachte.

Eine kluge Beobachtung, eine starke Szene, die aber eher zu Abraham passen würde, dessen Gehorsam ja von Gott geprüft wurde, während Jephtha aus eigenem Antrieb den Deal mit Gott in Gang setzte – und erst danach begreift, in welch schrecklichen Zugzwang er sich damit brachte.

Bleibt zum Schluss die Frage, warum überhaupt Opfer? In ausweglosen Situationen griffen unsere antiken Vorfahren zu dem verzweifelten Mittel, die für das Verhängnis verantwortlich geglaubten Götter mit einem Opfer des Liebsten zu versöhnen. „Nimm deinen einzigen Sohn, den du liebhast“, sagt Gott zu Abraham und opfere ihn auf dem Berg Morija. Um 740 v.Chr, als Israel von den Assyrern bedrängt wurde, ließ König Ahas seinen Sohn durch das Feuer gehen (2 Kön 16,3). 150 Jahre später vollzieht der Prophet Jeremias im Tal Hinnom, in dem diese Opfer stattfanden, eine Symbolhandlung, die das Verbrechen der Kinderopfer anklagt. Und insofern ist die Inszenierung, die diese barbarische Praxis beschreibt, ja auch im Recht mit ihrer Verdammung der Opferpraxis.

Trotzdem unterschlägt sie einen wichtigen Aspekt. Das Opfer kann das Unheil nicht abwenden, aber es kann den Menschen, der es vollzieht, mit seinen Abgründen konfrontieren und zur Umkehrung des Schreckens führen – wie bei der Trauma-Arbeit – erinnern, verdichten und umkehren. Die wiederholte Bejahung des Schreckens geschieht um seiner Verneinung willen. So paradox es klingt – mit dem Opfer als Ritual, das den Opferraum, die Sprache, den Tanz und die Musik aus sich heraussetzt, beginnt Zivilisation (so Türcke in seinem Buch Philosophie des Traums). Jedes Opfer aber sollte das letzte sein. Deswegen erzählt die Bibel von der Ablösung des Menschen- durch das Tieropfer, deswegen soll Jesu Kreuzestod das letzte Opfer sein. Das wird in dieser hochinteressanten Jephtha-Aufführung nicht deutlich, weil das Opfer ‚nur‘ als eine Horroraktion von gottlosen Sadisten vorgeführt wird, die Kinder grausam zu Tode bringen, eine Handlung, die von Jephtha imitiert wird, aber nicht als der verzweifelte Versuch, das Schicksal zu wenden.

Trotzdem unterschlägt sie einen wichtigen Aspekt. Das Opfer kann das Unheil nicht abwenden, aber es kann den Menschen, der es vollzieht, mit seinen Abgründen konfrontieren und zur Umkehrung des Schreckens führen – wie bei der Trauma-Arbeit – erinnern, verdichten und umkehren. Die wiederholte Bejahung des Schreckens geschieht um seiner Verneinung willen. So paradox es klingt – mit dem Opfer als Ritual, das den Opferraum, die Sprache, den Tanz und die Musik aus sich heraussetzt, beginnt Zivilisation (so Türcke in seinem Buch Philosophie des Traums). Jedes Opfer aber sollte das letzte sein. Deswegen erzählt die Bibel von der Ablösung des Menschen- durch das Tieropfer, deswegen soll Jesu Kreuzestod das letzte Opfer sein. Das wird in dieser hochinteressanten Jephtha-Aufführung nicht deutlich, weil das Opfer ‚nur‘ als eine Horroraktion von gottlosen Sadisten vorgeführt wird, die Kinder grausam zu Tode bringen, eine Handlung, die von Jephtha imitiert wird, aber nicht als der verzweifelte Versuch, das Schicksal zu wenden.

Allein Händels Musik, die in dieser bewegenden szenischen Aufführung durch alle Tiefen und Höhen der Affekte führt, hält die Balance zwischen Schrecken und Erlösung. Hat das die Sängerdarsteller bejubelnde Publikum begriffen, dass wir jederzeit in Opferpraktiken zurückfallen können, wenn wir uns diesen Mechanismus nicht bewusst machen? Wir sind empört über Kinderopfer in der Antike, aber ich sehe jeden Tag dicke SUVs, die bei spätgelb, frührot über den Zebrastreifen rasen und damit Kinder und Alte gefährden. Wir liefern Heckler & Koch-Gewehre an failing states und in Bürgerkriegsgegenden, in denen Kindersoldaten mit ihnen hantieren usw.

Allein Händels Musik, die in dieser bewegenden szenischen Aufführung durch alle Tiefen und Höhen der Affekte führt, hält die Balance zwischen Schrecken und Erlösung. Hat das die Sängerdarsteller bejubelnde Publikum begriffen, dass wir jederzeit in Opferpraktiken zurückfallen können, wenn wir uns diesen Mechanismus nicht bewusst machen? Wir sind empört über Kinderopfer in der Antike, aber ich sehe jeden Tag dicke SUVs, die bei spätgelb, frührot über den Zebrastreifen rasen und damit Kinder und Alte gefährden. Wir liefern Heckler & Koch-Gewehre an failing states und in Bürgerkriegsgegenden, in denen Kindersoldaten mit ihnen hantieren usw.

Im Hamburger Thalia-Theater feierte im September Brecht/Weills Dreigroschenoper in einer Inszenierung von Antu Romero Nunes Premiere, die überzeugend mit dem Brechtschen Verfremdungsprinzip arbeitet. Der bibelspruchfeste Bettlerkönig Peachum (wie danach alle anderen Protagonisten) tritt wie ein Double von Bert Brecht auf – kurzes Haar, Schiebermütze, blauer Arbeitsanzug und Zigarre paffend, erklärend was jetzt gleich geschehen wird – zum einen die Ausstattung der Ärmsten nach den fünf Grundtypen des Elends, um bei den Menschen Mitleid zu erzeugen. Zum andern tritt der Gangsterboss Mackie Messer die kriminelle Methode von Raub und Mord auf die Szene. Die beiden Geschäftsmodelle des Überlebens in einer kapitalistischen Gesellschaft treffen sich, als Mackie Peachums Tochter Polly in einem Pferdestall heiratet. Hier nun gibt es ein Lied, das quer zu der Handlung steht und doch, wenn es gut gesungen wird, dem Abend eine besondere Dimension gibt. Gemeint ist der berühmte Song der Seeräuber-Jenny, in dem die messianische Hoffnung auf den alles umstürzenden Veränderer aufscheint. Dieses Lied ist ein Einsprengsel in der Dreigroschenoper. Polly, die Braut, entschließt sich, zur Unterhaltung der Gesellschaft beizutragen, indem sie das Lied eines Abwaschmädchens vorträgt, das sie einmal in einer Vier Penny Bar in Soho gehört hat. In Nunes Inszenierung nun singt Franziska Hartmann nur eine Strophe des Lieds – im Hintergrund der Bühne stehend, während sich vorne sich die Huren streiten. Seine besondere Rettungsbotschaft geht so leider ganz verloren.

Im Hamburger Thalia-Theater feierte im September Brecht/Weills Dreigroschenoper in einer Inszenierung von Antu Romero Nunes Premiere, die überzeugend mit dem Brechtschen Verfremdungsprinzip arbeitet. Der bibelspruchfeste Bettlerkönig Peachum (wie danach alle anderen Protagonisten) tritt wie ein Double von Bert Brecht auf – kurzes Haar, Schiebermütze, blauer Arbeitsanzug und Zigarre paffend, erklärend was jetzt gleich geschehen wird – zum einen die Ausstattung der Ärmsten nach den fünf Grundtypen des Elends, um bei den Menschen Mitleid zu erzeugen. Zum andern tritt der Gangsterboss Mackie Messer die kriminelle Methode von Raub und Mord auf die Szene. Die beiden Geschäftsmodelle des Überlebens in einer kapitalistischen Gesellschaft treffen sich, als Mackie Peachums Tochter Polly in einem Pferdestall heiratet. Hier nun gibt es ein Lied, das quer zu der Handlung steht und doch, wenn es gut gesungen wird, dem Abend eine besondere Dimension gibt. Gemeint ist der berühmte Song der Seeräuber-Jenny, in dem die messianische Hoffnung auf den alles umstürzenden Veränderer aufscheint. Dieses Lied ist ein Einsprengsel in der Dreigroschenoper. Polly, die Braut, entschließt sich, zur Unterhaltung der Gesellschaft beizutragen, indem sie das Lied eines Abwaschmädchens vorträgt, das sie einmal in einer Vier Penny Bar in Soho gehört hat. In Nunes Inszenierung nun singt Franziska Hartmann nur eine Strophe des Lieds – im Hintergrund der Bühne stehend, während sich vorne sich die Huren streiten. Seine besondere Rettungsbotschaft geht so leider ganz verloren. Es gibt eine biblische Vorlage für die Handlung des Lieds – das ist die Geschichte von der Hure Rahab, die die Kundschafter des Volkes Gottes versteckt und deswegen bei der Eroberung von Jericho verschont wird. Nicht geachtet sieht sich das Abwaschmädchen, es tut seine niedrige Arbeit, aber „sie wissen nicht, mit wem sie reden.“ Sie steht im geheimen Einverständnis mit dem Retter und träumt von Aufruhr und Revolte, „von einem Schiff mit acht Segeln und fünfzig Kanonen, das die Stadt beschießen wird“. Doch das Mädchen bleibt in seiner Rolle unerkannt, wird an seine Pflichten erinnert, bis das herbeigesehnte Schiff tatsächlich auftaucht und die Stadt beschießt. Die Mauern fallen, bis auf das lumpige Hotel, das verschont wird. Und nun der Triumph: auf die Frage, „wer wohnt Besonderes darin?“, tritt sie hervor als die messianische Braut, die die Hundertschaft der Eroberer willkommen heißt und die jetzt als große Rächerin, als finale Richterin auftritt. Ihr Urteil entscheidet über Leben und Tod. Und wie in jedem richtigen apokalyptischen Text, der konzentrierten Rachefantasie der Unterdrückten, kennt sie kein Pardon. „Welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören: alle! Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich: Hoppla! Und das Schiff mit acht Segeln und mit fünfzig Kanonen wird entschwinden mit mir.“

Es gibt eine biblische Vorlage für die Handlung des Lieds – das ist die Geschichte von der Hure Rahab, die die Kundschafter des Volkes Gottes versteckt und deswegen bei der Eroberung von Jericho verschont wird. Nicht geachtet sieht sich das Abwaschmädchen, es tut seine niedrige Arbeit, aber „sie wissen nicht, mit wem sie reden.“ Sie steht im geheimen Einverständnis mit dem Retter und träumt von Aufruhr und Revolte, „von einem Schiff mit acht Segeln und fünfzig Kanonen, das die Stadt beschießen wird“. Doch das Mädchen bleibt in seiner Rolle unerkannt, wird an seine Pflichten erinnert, bis das herbeigesehnte Schiff tatsächlich auftaucht und die Stadt beschießt. Die Mauern fallen, bis auf das lumpige Hotel, das verschont wird. Und nun der Triumph: auf die Frage, „wer wohnt Besonderes darin?“, tritt sie hervor als die messianische Braut, die die Hundertschaft der Eroberer willkommen heißt und die jetzt als große Rächerin, als finale Richterin auftritt. Ihr Urteil entscheidet über Leben und Tod. Und wie in jedem richtigen apokalyptischen Text, der konzentrierten Rachefantasie der Unterdrückten, kennt sie kein Pardon. „Welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören: alle! Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich: Hoppla! Und das Schiff mit acht Segeln und mit fünfzig Kanonen wird entschwinden mit mir.“ Ja, es darf durchaus eine süße Lust beim Hören dieses Lieds dabei sein, zumal wenn Lotte Lenya (die Sängerin der Uraufführung 1928) es singt, „süß, hoch, leichtgefährlich, mit dem Licht der Mondsichel“ (E. Bloch). Diese Lust ist selbst im Lobgesang der Maria, wenn sie singt: „Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern, die Reichen lässt er leer ausgehen.“ Diese Lust an befreiender Gewalt darf sein, wenn deutlich bleibt, dass dies die Fantasie der Unterdrückten ist, die sich anders nicht zu helfen wissen. Es ist das Lied einer Gedemütigten, nicht einer Demütigen, ein rebellischer Traum, konzentriert allein auf ihre Person. Denn es wird keine bessere Ordnung errichtet, die Jenny entschwindet mit dem Messias-Piraten, vielleicht zum nächsten Befreiungsakt.

Ja, es darf durchaus eine süße Lust beim Hören dieses Lieds dabei sein, zumal wenn Lotte Lenya (die Sängerin der Uraufführung 1928) es singt, „süß, hoch, leichtgefährlich, mit dem Licht der Mondsichel“ (E. Bloch). Diese Lust ist selbst im Lobgesang der Maria, wenn sie singt: „Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern, die Reichen lässt er leer ausgehen.“ Diese Lust an befreiender Gewalt darf sein, wenn deutlich bleibt, dass dies die Fantasie der Unterdrückten ist, die sich anders nicht zu helfen wissen. Es ist das Lied einer Gedemütigten, nicht einer Demütigen, ein rebellischer Traum, konzentriert allein auf ihre Person. Denn es wird keine bessere Ordnung errichtet, die Jenny entschwindet mit dem Messias-Piraten, vielleicht zum nächsten Befreiungsakt. Vor der Welle sitzt Doktor Pascal auf einem Bücherhaufen, er erforscht die Geschichte seiner Familie, der Roucon-Macqart. Er möchte den Gesetzen der Vererbung auf die Spur kommen, dadurch das Los der Menschheit verbessern. Eine der Geschichten, die er erzählt, ist die der Wäscherin Gervaise. Als Bastard der Familie träumt sie von einem besseren Leben. Mit einer eigenen Wäscherei will sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen: Als ihr Lebensgefährte Lantier, mit dem sie zwei Söhne hat, sie verlässt, heiratet sie kurzentschlossen den Zinkarbeiter Copeau. Die Tochter Nana wird geboren. Doch nach einem Arbeitsunfall fängt er mit dem Trinken an, zieht Gervaise mit in die Alkohol-Abhängigkeit. Sie stirbt im Delirium unter der Stiege des Hauses ...

Vor der Welle sitzt Doktor Pascal auf einem Bücherhaufen, er erforscht die Geschichte seiner Familie, der Roucon-Macqart. Er möchte den Gesetzen der Vererbung auf die Spur kommen, dadurch das Los der Menschheit verbessern. Eine der Geschichten, die er erzählt, ist die der Wäscherin Gervaise. Als Bastard der Familie träumt sie von einem besseren Leben. Mit einer eigenen Wäscherei will sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen: Als ihr Lebensgefährte Lantier, mit dem sie zwei Söhne hat, sie verlässt, heiratet sie kurzentschlossen den Zinkarbeiter Copeau. Die Tochter Nana wird geboren. Doch nach einem Arbeitsunfall fängt er mit dem Trinken an, zieht Gervaise mit in die Alkohol-Abhängigkeit. Sie stirbt im Delirium unter der Stiege des Hauses ... Das Theaterstück Liebe, erster Teil der Trilogie meiner Familie, inszeniert von Luc Perceval, hatte jetzt (in einer Koproduktion mit der Ruhr-Triennale) im Thalia Premiere. Es basiert auf Emile Zolas Roman-Zyklus Les Rougon-Macqart. Der Untertitel von Zolas zwanzigbändigem Hauptwerk lautet: „Natur-und Sozialgeschichte einer Familie im Zweiten Kaiserreich.“ Seine episch ausgreifende Familiengeschichte orientiert sich dabei an der damals aktuellen Theorie der ‚Entartung‘ des von Alkohol und anderen Umwelteinflüssen der industriell-urbanen Moderne verursachten Abstiegs vieler Menschen. Was daran auffällt, ist der Versuch, die destruktiven Auswirkungen der Modernisierung auf eine bestimmte Ursache zurückzuführen, in Zolas Fall auf die genetische Verbindung innerhalb einer Familie; wiewohl als einzelne ganz unterschiedlich werden alle Familienmitglieder von der neuen sozialen Mobilität der industriellen Gesellschaft ergriffen und leben ihre pathologischen Veranlagungen bis zur Selbstzerstörung aus. Abstammung, soziales Milieu und historischer Moment zusammen sollen nach Zola die Familiengeschichte erklären helfen. Der belgische Regisseur Luc Perceval hat sich vorgenommen, in einem Dreiteiler mit dem Titel „Trilogie meiner Familie“ diese Geschichte mit den Mitteln des Theaters, und das heißt vor allem der erzählerischen Reduktion und der Schauspielkunst, dramatisch neu zu erzählen. Das ist ihm weitgehend gelungen.

Das Theaterstück Liebe, erster Teil der Trilogie meiner Familie, inszeniert von Luc Perceval, hatte jetzt (in einer Koproduktion mit der Ruhr-Triennale) im Thalia Premiere. Es basiert auf Emile Zolas Roman-Zyklus Les Rougon-Macqart. Der Untertitel von Zolas zwanzigbändigem Hauptwerk lautet: „Natur-und Sozialgeschichte einer Familie im Zweiten Kaiserreich.“ Seine episch ausgreifende Familiengeschichte orientiert sich dabei an der damals aktuellen Theorie der ‚Entartung‘ des von Alkohol und anderen Umwelteinflüssen der industriell-urbanen Moderne verursachten Abstiegs vieler Menschen. Was daran auffällt, ist der Versuch, die destruktiven Auswirkungen der Modernisierung auf eine bestimmte Ursache zurückzuführen, in Zolas Fall auf die genetische Verbindung innerhalb einer Familie; wiewohl als einzelne ganz unterschiedlich werden alle Familienmitglieder von der neuen sozialen Mobilität der industriellen Gesellschaft ergriffen und leben ihre pathologischen Veranlagungen bis zur Selbstzerstörung aus. Abstammung, soziales Milieu und historischer Moment zusammen sollen nach Zola die Familiengeschichte erklären helfen. Der belgische Regisseur Luc Perceval hat sich vorgenommen, in einem Dreiteiler mit dem Titel „Trilogie meiner Familie“ diese Geschichte mit den Mitteln des Theaters, und das heißt vor allem der erzählerischen Reduktion und der Schauspielkunst, dramatisch neu zu erzählen. Das ist ihm weitgehend gelungen. Mir fällt an diesem monokausalen Erklärungsversuch Zolas die Parallelität zu den christlichen Erklärungsversuchen der in Not geratenen Familien im 19. Jahrhundert auf, die ähnlich monokausal vorgehen. Johann Hinrich Wichern, einer der Begründer der neuzeitlichen Diakonie, sah die Hauptursache des Verfalls der Familien, die er in St. Georg besuchte („Aus Hamburgs wahrem und geheimen Volksleben“ nannte er die Protokolle) in der Gottlosigkeit. Aus dieser in gewisser auch vererbten Gottferne entstehen Armut und Sittenlosigkeit, die Deutschen seien unzureichend christianisiert. Die Entchristlichung ist die Hauptursache für die vielen sozialen Probleme, die die Menschen, die vom Land in die Städte ziehen, ergreifen - Alkoholismus, Zuchtlosigkeit, Prostitution, mangelnde Erziehung, triviale Unterhaltung. Um zu helfen gründet er für ‚verwahrloste‘ Kinder die Familienerziehung des Rauhen Hauses. Nach seinem Vorbild entstehen überall in Deutschland Hilfs-Vereine und Rettungshäuser, sie sollen der Entchristlichung und dem damit einhergehenden sozialen Verfall der Menschen entgegenwirken.

Mir fällt an diesem monokausalen Erklärungsversuch Zolas die Parallelität zu den christlichen Erklärungsversuchen der in Not geratenen Familien im 19. Jahrhundert auf, die ähnlich monokausal vorgehen. Johann Hinrich Wichern, einer der Begründer der neuzeitlichen Diakonie, sah die Hauptursache des Verfalls der Familien, die er in St. Georg besuchte („Aus Hamburgs wahrem und geheimen Volksleben“ nannte er die Protokolle) in der Gottlosigkeit. Aus dieser in gewisser auch vererbten Gottferne entstehen Armut und Sittenlosigkeit, die Deutschen seien unzureichend christianisiert. Die Entchristlichung ist die Hauptursache für die vielen sozialen Probleme, die die Menschen, die vom Land in die Städte ziehen, ergreifen - Alkoholismus, Zuchtlosigkeit, Prostitution, mangelnde Erziehung, triviale Unterhaltung. Um zu helfen gründet er für ‚verwahrloste‘ Kinder die Familienerziehung des Rauhen Hauses. Nach seinem Vorbild entstehen überall in Deutschland Hilfs-Vereine und Rettungshäuser, sie sollen der Entchristlichung und dem damit einhergehenden sozialen Verfall der Menschen entgegenwirken.  Wichern verbindet soziale Hilfe mit dem Wort Gottes, deswegen nennt er das Innere Mission. Es beginnt die große Zeit der christlichen Nächstenliebe, aus der die moderne Diakonie entsteht, mit neuen Berufen, Diakonisse und Diakon, die sich den Ärmsten und Elenden in der Nachfolge Christi zuwenden, in Bethel entsteht sogar eine ganze Stadt. An die Ursachen des Elends aber traut man sich nicht heran. Dies zu erzählen wäre auch ein episch breiter Roman in mindestens zwanzig Bänden ...

Wichern verbindet soziale Hilfe mit dem Wort Gottes, deswegen nennt er das Innere Mission. Es beginnt die große Zeit der christlichen Nächstenliebe, aus der die moderne Diakonie entsteht, mit neuen Berufen, Diakonisse und Diakon, die sich den Ärmsten und Elenden in der Nachfolge Christi zuwenden, in Bethel entsteht sogar eine ganze Stadt. An die Ursachen des Elends aber traut man sich nicht heran. Dies zu erzählen wäre auch ein episch breiter Roman in mindestens zwanzig Bänden ... Die Geschichte von Jephthas Tochter, die in dem biblischen Buch der Richter Kap. 11 steht, ist eine jener Opfer-Erzählungen aus der Antike, die wie die Opferung Isaaks und Iphigenies immer wieder betroffen macht. Um die Israel unterdrückenden Ammoniter zu besiegen, gelobt der Heerführer Jephtha Gott, im Falle eines Sieges das erste, was ihm bei seiner Heimkehr begegnet, als Brandopfer darzubringen. Und dieses erste Wesen ist ausgerechnet seine einzige Tochter, die in der Bibel keinen Eigennamen hat. Jephtha erfüllt sein Gelübde – nach einer zweimonatigen Frist, während der Jephthas Tochter mit ihren Gespielinnen ihre Jungfernschaft beweinen darf, wird sie getötet. Die Bibel erzählt das ganz lakonisch, mit Trauer, aber ohne große Empörung: „Und er tat ihr, wie er gelobt hatte und sie hatte nie einen Mann erkannt. Und es ward Brauch in Israel, daß die Töchter Israel jährlich hingehen, zu klagen um die Tochter Jephthas, des Gileaditers, vier Tage im Jahr.“

Die Geschichte von Jephthas Tochter, die in dem biblischen Buch der Richter Kap. 11 steht, ist eine jener Opfer-Erzählungen aus der Antike, die wie die Opferung Isaaks und Iphigenies immer wieder betroffen macht. Um die Israel unterdrückenden Ammoniter zu besiegen, gelobt der Heerführer Jephtha Gott, im Falle eines Sieges das erste, was ihm bei seiner Heimkehr begegnet, als Brandopfer darzubringen. Und dieses erste Wesen ist ausgerechnet seine einzige Tochter, die in der Bibel keinen Eigennamen hat. Jephtha erfüllt sein Gelübde – nach einer zweimonatigen Frist, während der Jephthas Tochter mit ihren Gespielinnen ihre Jungfernschaft beweinen darf, wird sie getötet. Die Bibel erzählt das ganz lakonisch, mit Trauer, aber ohne große Empörung: „Und er tat ihr, wie er gelobt hatte und sie hatte nie einen Mann erkannt. Und es ward Brauch in Israel, daß die Töchter Israel jährlich hingehen, zu klagen um die Tochter Jephthas, des Gileaditers, vier Tage im Jahr.“ n ihrer szenischen Realisierung versetzt die US-amerikanische Regisseurin Lydia Steier die Handlung in einen anatomischen Hörsaal des 19. Jahrhunderts mit Regalen, in denen Körperteile, Skelette und Schautafeln stehen. Erzähler der Handlung ist ein Professor, der die unruhig-alberne Studentenschar (brillant gesungen und dargestellt vom Chor der Potsdamer Winteroper) im Zaun halten soll. So wird ein Ambiente für eine antike Schreckenshandlung geschaffen – die bei den Ammonitern vollzogene Opferung von Kindern durch Strangulierung und Einflößung einer Bleiflüssigkeit, die sie von innen verbrennt. (Das Bühnenbild erinnert so daran, dass auch die moderne Medizin auf schreckliche Abwege der Inhumanität geraten kann). Der Chor der Studierenden nimmt an einem langen Tisch Platz, der zwischen Tribüne und Gegentribüne steht. Er ist zugleich Podest für die Protagonisten bei ihren Arien und Ensembles. Das vorzügliche Orchester (die Kammerakademie Potsdam unter der Leitung von Konrad Junghänel) sitzt seitlich. Die Zuschauer sind so unmittelbarer in das musikdramatische Geschehen verwickelt, das sich vor ihren Augen und Ohren abspielt. Und dieses Geschehen nimmt mit der Zuspitzung des Konflikts richtig Fahrt auf. Ist zunächst noch alles Pathos des Kampfes und Jubel der Liebe, wunderbar das Duett zwischen Iphis (Katja Stuber) und ihrem Verlobten Hamor (Magid El Bushra), so breitet sich nach dem Sieg und der Rückkehr Jephthas (eindrücklich Lothar Ordinus) zunehmend das Entsetzen aus. Die Opferung wird vorbereitet, gegen Einsprüche von seiner Familie (wie können wir die gottlosen Bräuche der Moabiter übernehmen!) hält Jephtha an seinem Gelübde fest – er hat diesen Deal mit Gott gemacht und will seinen Part erfüllen, denn anders als der Gott der Moabiter nimmt Israels Gott wahr, was er tut.

n ihrer szenischen Realisierung versetzt die US-amerikanische Regisseurin Lydia Steier die Handlung in einen anatomischen Hörsaal des 19. Jahrhunderts mit Regalen, in denen Körperteile, Skelette und Schautafeln stehen. Erzähler der Handlung ist ein Professor, der die unruhig-alberne Studentenschar (brillant gesungen und dargestellt vom Chor der Potsdamer Winteroper) im Zaun halten soll. So wird ein Ambiente für eine antike Schreckenshandlung geschaffen – die bei den Ammonitern vollzogene Opferung von Kindern durch Strangulierung und Einflößung einer Bleiflüssigkeit, die sie von innen verbrennt. (Das Bühnenbild erinnert so daran, dass auch die moderne Medizin auf schreckliche Abwege der Inhumanität geraten kann). Der Chor der Studierenden nimmt an einem langen Tisch Platz, der zwischen Tribüne und Gegentribüne steht. Er ist zugleich Podest für die Protagonisten bei ihren Arien und Ensembles. Das vorzügliche Orchester (die Kammerakademie Potsdam unter der Leitung von Konrad Junghänel) sitzt seitlich. Die Zuschauer sind so unmittelbarer in das musikdramatische Geschehen verwickelt, das sich vor ihren Augen und Ohren abspielt. Und dieses Geschehen nimmt mit der Zuspitzung des Konflikts richtig Fahrt auf. Ist zunächst noch alles Pathos des Kampfes und Jubel der Liebe, wunderbar das Duett zwischen Iphis (Katja Stuber) und ihrem Verlobten Hamor (Magid El Bushra), so breitet sich nach dem Sieg und der Rückkehr Jephthas (eindrücklich Lothar Ordinus) zunehmend das Entsetzen aus. Die Opferung wird vorbereitet, gegen Einsprüche von seiner Familie (wie können wir die gottlosen Bräuche der Moabiter übernehmen!) hält Jephtha an seinem Gelübde fest – er hat diesen Deal mit Gott gemacht und will seinen Part erfüllen, denn anders als der Gott der Moabiter nimmt Israels Gott wahr, was er tut.

Trotzdem macht Steier dann aus Jephtha nach der Verschonung von Iphis fast einen Rebell. Er ist weniger erleichtert als bestürzt von der Rettung der Tochter. Jetzt wird ihm die Konsequenz seines Gelübdes, die Tötung der Tochter, erst richtig bewusst. Er wird nach dem Dazwischentreten des Engels als traumatisiert gezeigt, will den göttlichen Boten selbst in die Prozedur der Vernichtung stoßen. Er kann bis zum Schluss in den Jubel und das Lob Gottes nicht einstimmen, bleibt verstört stehen.

Trotzdem macht Steier dann aus Jephtha nach der Verschonung von Iphis fast einen Rebell. Er ist weniger erleichtert als bestürzt von der Rettung der Tochter. Jetzt wird ihm die Konsequenz seines Gelübdes, die Tötung der Tochter, erst richtig bewusst. Er wird nach dem Dazwischentreten des Engels als traumatisiert gezeigt, will den göttlichen Boten selbst in die Prozedur der Vernichtung stoßen. Er kann bis zum Schluss in den Jubel und das Lob Gottes nicht einstimmen, bleibt verstört stehen. Eine kluge Beobachtung, eine starke Szene, die aber eher zu Abraham passen würde, dessen Gehorsam ja von Gott geprüft wurde, während Jephtha aus eigenem Antrieb den Deal mit Gott in Gang setzte – und erst danach begreift, in welch schrecklichen Zugzwang er sich damit brachte.

Eine kluge Beobachtung, eine starke Szene, die aber eher zu Abraham passen würde, dessen Gehorsam ja von Gott geprüft wurde, während Jephtha aus eigenem Antrieb den Deal mit Gott in Gang setzte – und erst danach begreift, in welch schrecklichen Zugzwang er sich damit brachte. Trotzdem unterschlägt sie einen wichtigen Aspekt. Das Opfer kann das Unheil nicht abwenden, aber es kann den Menschen, der es vollzieht, mit seinen Abgründen konfrontieren und zur Umkehrung des Schreckens führen – wie bei der Trauma-Arbeit – erinnern, verdichten und umkehren. Die wiederholte Bejahung des Schreckens geschieht um seiner Verneinung willen. So paradox es klingt – mit dem Opfer als Ritual, das den Opferraum, die Sprache, den Tanz und die Musik aus sich heraussetzt, beginnt Zivilisation (so Türcke in seinem Buch Philosophie des Traums). Jedes Opfer aber sollte das letzte sein. Deswegen erzählt die Bibel von der Ablösung des Menschen- durch das Tieropfer, deswegen soll Jesu Kreuzestod das letzte Opfer sein. Das wird in dieser hochinteressanten Jephtha-Aufführung nicht deutlich, weil das Opfer ‚nur‘ als eine Horroraktion von gottlosen Sadisten vorgeführt wird, die Kinder grausam zu Tode bringen, eine Handlung, die von Jephtha imitiert wird, aber nicht als der verzweifelte Versuch, das Schicksal zu wenden.

Trotzdem unterschlägt sie einen wichtigen Aspekt. Das Opfer kann das Unheil nicht abwenden, aber es kann den Menschen, der es vollzieht, mit seinen Abgründen konfrontieren und zur Umkehrung des Schreckens führen – wie bei der Trauma-Arbeit – erinnern, verdichten und umkehren. Die wiederholte Bejahung des Schreckens geschieht um seiner Verneinung willen. So paradox es klingt – mit dem Opfer als Ritual, das den Opferraum, die Sprache, den Tanz und die Musik aus sich heraussetzt, beginnt Zivilisation (so Türcke in seinem Buch Philosophie des Traums). Jedes Opfer aber sollte das letzte sein. Deswegen erzählt die Bibel von der Ablösung des Menschen- durch das Tieropfer, deswegen soll Jesu Kreuzestod das letzte Opfer sein. Das wird in dieser hochinteressanten Jephtha-Aufführung nicht deutlich, weil das Opfer ‚nur‘ als eine Horroraktion von gottlosen Sadisten vorgeführt wird, die Kinder grausam zu Tode bringen, eine Handlung, die von Jephtha imitiert wird, aber nicht als der verzweifelte Versuch, das Schicksal zu wenden. Allein Händels Musik, die in dieser bewegenden szenischen Aufführung durch alle Tiefen und Höhen der Affekte führt, hält die Balance zwischen Schrecken und Erlösung. Hat das die Sängerdarsteller bejubelnde Publikum begriffen, dass wir jederzeit in Opferpraktiken zurückfallen können, wenn wir uns diesen Mechanismus nicht bewusst machen? Wir sind empört über Kinderopfer in der Antike, aber ich sehe jeden Tag dicke SUVs, die bei spätgelb, frührot über den Zebrastreifen rasen und damit Kinder und Alte gefährden. Wir liefern Heckler & Koch-Gewehre an failing states und in Bürgerkriegsgegenden, in denen Kindersoldaten mit ihnen hantieren usw.

Allein Händels Musik, die in dieser bewegenden szenischen Aufführung durch alle Tiefen und Höhen der Affekte führt, hält die Balance zwischen Schrecken und Erlösung. Hat das die Sängerdarsteller bejubelnde Publikum begriffen, dass wir jederzeit in Opferpraktiken zurückfallen können, wenn wir uns diesen Mechanismus nicht bewusst machen? Wir sind empört über Kinderopfer in der Antike, aber ich sehe jeden Tag dicke SUVs, die bei spätgelb, frührot über den Zebrastreifen rasen und damit Kinder und Alte gefährden. Wir liefern Heckler & Koch-Gewehre an failing states und in Bürgerkriegsgegenden, in denen Kindersoldaten mit ihnen hantieren usw.