Kultur |

Zwischen Unermesslichkeit und SinnentwürfenAlter, Sterben und Tod im Film[1]Hans J. Wulff

Trotz dieser Überlegung darf nicht darauf geschlossen werden, dass die gesellschaftlichen Vorstellungen des Sterbens und des Todes, wie sie uns im Kino entgegentreten, homogen seien. Nein, ganz im Gegenteil – sie sind bis zur Unvereinbarkeit verschieden, bilden ein ganzes Netz von Konzepten und Modelle, sprechen ganz unterschiedliche Horizonte an. Und sie sind immer mit den kulturellen Traditionen kurzgeschlossen, das Sterben und den Tod für die Lebenden zu erschließen, beides in Geschichten verschiedenster Art zugänglich zu machen. Es sind die Symbolarsenale der Mythologie ebenso wie die Bildwelten der Malerei, die Muster des Erzählens oder der Ideologien und der Propaganda, die sichtbar werden, wenn man die Todesdarstellungen sammelt und zu durchdringen sucht. Und es sind vor allem immer auch Konzepte des Lebens und der Identität, die in Sterben und Tod in Frage gestellt werden: Es geht um die für das Subjekt so zentralen Wertkategorien der Handlungsmacht und der Selbstbestimmung, um den Umgang der Anderen die Inszenierung des Kollektivs angesichts des Todes einzelner, um die Selbstinszenierung des Sterbens und um die Reflexion der Lebensentwürfe der Sterbenden. Leinwandtode stehen im Kontext ihrer Geschichten, werden hier als Sinnkonstrukte entworfen und können vom Zuschauer mit seinen erworbenen Wissenszusammenhängen koordiniert werden, diese vielleicht sogar verändern. Und immer geht es darum auch um den Zuschauer, um die Instrumentierung seines Blicks auf das ebenso düstere wie unausweichliche Geschehen, nicht zuletzt seine eigenen Haltungen gegenüber den Alten auf dem letzten Stück des Lebensweges. So sehr man auch mit Forschern wie Ariès der Überzeugung sein kann, dass Sterben und Tod nicht nur medizinische, sondern auch kulturelle Tatsachen, letztendlich symbolische Konstruktionen sind, so sehr wehrt sich die phänomenale Vielfalt der Beispiele gegen eine Vereinnahmung und Unifizierung. Darum auch folgen die Überlegungen dem Prinzip des Kaleidoskops, der Heterogenität der Entwürfe soll Raum gegeben werden – weil jeder Film, der das Thema behandelt, den Zuschauer von Neuem herausfordert, die Konzepte zu überprüfen und mit der Geschichte und den Figuren abzugleichen, denen er im Kino begegnet. Seitenhemen wie Freitod und Sterbehilfe bleiben weitestgehend ausgeklammert – beide bedürften eigener Überlegung. Und: In der Annahme, dass Todeskonzeptionen in anderen Kulturen und Religionen anders sind, an andere Symbolbestände anschließen, entstammen die Beispiele fast ausschließlich der Produktion der indoeuropäischen Kinematographien. Kulturelle Relativität also auch hier, zumindest der Vorannahme nach. § 1 – Verlust der Handlungsmacht: Suicide by CopIn den Kontext der Selbstbewahrung und der Vereidigung der Handlungsmacht am Ende des Lebens gehören die Filme, deren Helden den suicide by cops suchen, ein zum Motiv gewordenes Muster in einer ganzen Reihe von Krimis: Angesichts einer Krankheit wie Alzheimer, die die Handlungsmacht sukzessive auflöst, nicht den Tod qua selbstvollzogenem Suizid suchend, sondern durch die Polizei. So endet ein alter Auftragskiller, dessen Bruder bereits ohne jede Registrierung seiner Umwelt im Pflegeheim lebt, bei einer Ausbruchsinszenierung in den Gewehrsalven der Polizei (in dem holländischen Thriller De Zaak Alzheimer, 2003, Erik Van Looy) – seine Waffe war nicht geladen.

Der Freitod im Kugelhagel der Polizisten ist Sterotyp gewordene Schlusswendung von Geschichten, in deren Mittelpunkt Figuren stehen, die ihre Lebensgeschichte im Gegenüber der Ordnungsmächte verankert hatten. Natürlich ist die Figur des Freitodes am Ende einer Geschichte, die den Helden außerhalb der Machthaber gebracht hatte, eine Variante dieses Motivs. Wenn sich General Harras (Curd Jürgens) am Ende von Des Teufels General (BRD 1955, Helmut Käutner) mit einem Flugzeug in den Tod stürzt, ein Ende, das ihn endgültig als Oppositionellen des Naziregimes qualifiziert. Der Freitod ist das Ende einer individuellen Biographie; vor allem aber ist er das Ende einer Geschichte und reklamiert die moralische oder ethische Rechtfertigung für den Protagonisten: Harras ist in dieser finalen Wendung ein Held des verdeckten politischen Widerstandes, die Figur wird trotz ihrer Kooperation mit den Machthabenden rehabilitiert. Der Tod wird zum Mittel, eine moralische Position zu extremifizieren und für den Zuschauer zugänglich zu machen – für ihn sind weder Mitleid noch Trauer zentriert, sondern er erstarrt am Ende in resignativer Empörung, vielleicht in einem von Fatalität umhüllten Mitleidsgestus. § 2 – Wiedergewinnen der Handlungsmacht oder Die letzte Reise

Die Wendung habe ich viele Male wiedergefunden, oft verbunden mit dem Motiv der Reise (das wiederum der Metapher des „Todes als Reise“ nahesteht). In dem isländischen Film Börn náttúrunnar (Children of Nature – Eine Reise, Island/Norwegen/BRD 1991, Friðrik Þór Friðriksson) geht es um den fast 80jährigen Geiri, der seinen Hof auf dem Land aufgeben muss und der zu seiner Tochter nach Reykjavík zieht, die ihn aber schon bald ins Altersheim abschiebt. Dort begegnet der alte Mann einer Jugendfreundin wieder, mit der er in den Westfjorden der Insel aufwuchs. Als ein gemeinsamer Freund stirbt, beschließen die beiden, an den Ort ihrer Jugend zurückzukehren. Sie stehlen einen alten Jeep und brechen in das entlegene und fast menschenleere Paradies ihrer Kindheit auf, um dort in Freiheit zu sterben. Die Reise wird immer phantastischer bleibt am Ende in einem Zustand stehen, in dem das alte Paar ganz mit der Natur zu verschmelzen scheint (unterstützt von der Musik Hilmar Örn Hilmarssons) – die so bedrückende Zivilisation ist hinter ihnen versunken.

§ 3 – Formeln, Symboliken und MotiveSterben und Tod sind medizinische und kulturelle Tatsachen gleichzeitig. Es gehört zur symbolischen Arbeit jeder Gesellschaft (und vielleicht auch jeden Individuums), Zustoßendes zu interpretieren und es in Begreifbares und Erzählbares umzusetzen. Man stößt schnell auf stereotype Muster, die wiederkehren, die sich allerdings im Lauf der Geschichte wandeln. Immer wieder sind es Modelle von Strafe und Belohnung, die aufscheinen, als sei der Tod Teil einer Lebensbilanz. Da hat einer ein sündiges Leben geführt und stirbt dafür einen schweren Tod. Da hat einer sich für seine Familie aufgeopfert und wird mit einem langen Leben belohnt. Doch sind die symbolischen Modelle, die im Film wie in der kollektiven Imagination den Tod als kulturelle Tatsache erschließen, vielfältiger. Darstellungen des Sterbens und des Todes bedürfen aber des Nachdenkens über das, was in der Fiktion gefordert ist. Das Alltägliche bleibt außen vor; der plötzliche Tod findet sich im Kino ebensowenig wie das Sterben nach langer Zeit im Krankenbett. Kinotode müssen sich in den Kontext der Erzählung einfügen, in seine Sinnhorizonte und seine kausalen Netze. Tod also nicht als kontingente, sondern als narrative Tatsache? Suicide by Cop, die letzte Reise – die Frage des Formelhaft-Werdens im Horizont des Erzählens zeichnet sich ab: Kann man den Tod darstellen, wenn man ihn nicht formelhaft einkleidet und einbettet? Im Kino, das sich so für Bewegung interessiert? Wohl am rigorosesten hat der Western den Tod von Figuren formalisiert: Finales Duell, Schusswechsel, einer fällt um, er ist tot. Das war‘s. Vielleicht gibt er noch die eine oder andere Sentenz von sich, wird auch als fiktionale Figur zum Ende gebracht. Auch der Kriegsfilm begnügt sich meist mit Formelhaftem, mit dem Hinfallen der Getroffenen, vielleicht unterschnitten mit Bildern strömenden Blutes, manchmal mit letzten Schmerzlauten. Für die Geschichte langt es, das Sterben von Figuren zu reduzieren, ein im Grunde abstraktes Bild zu finden, das den Tod eher symbolisiert als wirklich zeigt. Es wird viel gestorben im Kino. Doch der Tod „ist nicht Selbstzweck, und nicht auf das physiologische Faktum kommt es an“ (Arnheim 1977, 136), sondern er ist „dramatisches Veranschaulichungsmittel“ (ibid.). Eine Erzählung folgt dem Prinzip der Maximierung – „a death is better than a scratch, just as love is better than kindness in terms of narrative situations“ (Alloway 1971, 37). Das Sterben der jungen Figuren ist dramaturgisch interessant, weil es unzeitig ist; das der alten eher beiläufig, sie sind dem Tod sowieso schon nahe. Die Erzählung gewinnt ihre Intensität aus dem maximalen Ausnutzen sozialer Kategorien wie „Nähe“ und „Distanz“, „Konflikt“ und „Loyalität“, „Bedrohung“ und „Verpflichtung“. Nicht auf das physiologische Faktum kommt es an – das demonstriert insbesondere der Tod des Gangsters mit Deutlichkeit: Die paradoxe Moral von der Geschichte (der Held des Films ist zugleich ein Missetäter) kommt erst im Tod des Protagonisten zum Vorschein. Eine „Verhaftung“ wäre schwacher Ersatz. Das Aussetzen der Beweglichkeit des Körpers des Sterbenden ist vielfach reduziert worden auf minimale Gesten – letzte Blicke (Marschall 2008, 35f), die entkrampfende Hand, das sich entspannende Gesicht, das Wegknicken oder -sacken des Kopfes u.ä.

Ein zweites Bild- oder Motivrepertoire entspringt mythologischen Bezügen. Es sind Bilder des Übergangs, des Verlassens, einer Bewegung ohne Ziel. Der Schwnk zum Himmel als Bildvision des Jenseits, vielleicht sogar als Bild der Auferstehing. In den 1930ern wurde des öfteren mit Lichtarchitekturen gearbeitet, die den Bildraum zu einer unbegrenzten Weiße hin aufzureißen schienen; noch Fearless (Fearless - Jenseits der Angst, USA 1993, Peter Weir) nutzt diese Symbolik. Eine andere Inszenierung nutzt eher Bilder des Verlassens, der Wegbewegung in die Tiefe des Bildes hinein. Im Schlussbild von Wim Wenders‘ Dokumentarfilm Nick‘s Film (Nick's Film: Lightning over Water, Schweden/BRD 1980), in dem er das lange Sterben seines krebskranken Freundes Nicholas Ray begleitet hatte, fährt eine rote Dschunke mit der Urne Rays auf‘s Meer hinaus – Beleg auch dafür, dass selbst Dokumentaristen, die die Nähe zum Sterben Nahestehender gesucht haben, auf Bilder und Symboliken zurückgreifen, die Tod und Sterben als gesellschaftliche Tatsachen greifen und damit mitteilbar machen.

Manchmal tritt der Tod als Figur auf (Echle 2009). Selbst dann, wenn der Tod wie ein Zeitgenosse auftritt (wie in Meet Joe Black / Rendezvous mit Joe Black, USA 1998, Martin Brest), wird das Spiel zum Symbol, zu theaterhaftem Geschehen, in dem es um Moral, Werte und Sinngebungen geht. Manchmal entstehen Ketten von Bildzitaten über die Filmgeschichte hinweg: Der ‚Sensenmann‘, der in Last Action Hero (USA 1993, John McTiernan) in Schwarzweiß der Leinwand entsteigt und über das Kinopublikum hinwegzuschweben scheint, stammt aus dem Ingmar-Bergman-Film Det sjunde inseglet (Das siebente Siegel, Schweden 1957), findet sich auch in anderen Filmen. Aber mit einer naturalistischen Darstellung des Sterbens hat das nichts zu tun – ‚Gevatter Tod‘ tritt im Mysterienspiel, in Märchen und Allegorien auf, nicht im realistischen Spielfilm. Für den Zuschauer ist der Tod eine eher beiläufige Tatsache. Myriaden von Nebenfiguren kommen in Filmen um, ohne größere Anteilnahme auszulösen. Erst wenn der Tod Person wird (wie in den Sensenmann-Figuren) oder wenn der Übergang des lebendigen Körpers zur Leiche szenisch ausgestaltet ist, ist der Zuschauer im Spiel, als mitfühlend-empathisierendes Wesen wie auch als Mitleidiger oder Trauernder. „Es ist für den Lebenden anscheinend zu schwierig, sich mit einer Leiche zu identifizieren“, heißt es bei Amos Vogel (1997, 266). Und unsere „armselige Vorstellungskraft“ zwinge uns, „viel mehr mit denen zu leiden, die gerade im Sterben liegen, als mit denen, die bereits tot sind“ (ibid.). Tod muss Schauspiel werden, um für den Zuschauer erlebnishaft zugänglich zu werden, heißt das. Gerade darum ist die Todesdarstellung so auf den Gebrauch von Symboliken und Bildmotiven eingeschränkt. All Quiet on the Western Front endet mit dem „Marsch der Toten“ – alle Figuren, die im Lauf des Films umkamen, marschieren an der Kamera vorbei in die Tiefe eines diffusen Raumes hinein; und jede wendet sich noch einmal zur Kamera, Abschied nehmend und auf den eigenen Tod verweisend. Es sind nicht die Leichen, sondern erst die Revitalisierung der Toten ermöglicht es für den Zuschauer, die für den Film so wichtige Klage zu aktivieren, die ihn am Ende noch einmal zum Thema des Krieges in Stellung bringt. § 4 – Die Toten und die AnderenDie Maßlosigkeit des Todes wird beantwortet von der Trauer, dem Festhalten und der imaginären Adressierung des Toten. Trauerfeiern sind indirekte Thematisierungen des Todes, sie sind filmisch zugänglich, geben sie über alle Bindung an den Verstorbenen Gelegenheit, Konflikte zwischen den Trauernden (erneut) aufbrechen zu lassen, Erinnerungen zu aktivieren und anderes mehr. Den Vorgang des Sterbens selbst umgehen sie, gleichwohl sie gebunden und motiviert sind durch den Dahingegangenen. Auch hier wird mit Formelhaftem gearbeitet – Schmerz und Trauer werden in eine (religiös oder weltlich begründete) Liturgie überführt und damit begehbar und ertragbar gemacht.

Dass sich einer im Angesicht des Todes eines Freundes von der Kamera abwendet, in einer Geste der Ohnmacht an einen Lkw lehnt, ist eine andere Form, die Tatsache des Todes gegen die Kamera und den Zuschauer abzuschirmen, die Trauernden in der Privatheit ihres Gefühls zu belassen (ein Beispiel unter vielen findet ich in Konrad Wolfs Ich war neunzehn, DDR 1968).

§ 5 – Bühnen und dramatische Motive des TodesDass das Sterben selbst ritualisiert wird, ist fast ausschließlich mit „Freitod“ konnotiert. Sansot spricht in einem weiteren Sinne von einer „Theatralisierung“ des Todes in den Massenmedien (Sansot 1985), ein Vorschlag, der produktiv ist, weil er darauf hindeutet, dass Tod und Sterben in den Dramatisierungen immer ein demonstratives Moment innewohnt, eine bedeutungsinduzierende Geste des Erzählers wird spürbar.

Liebestod und Todeshochzeit sind dramatische Motive, die seit der Antike immer wieder variiert worden sind. Der müde Tod (Deutschland 1921, Fritz Lang) über ein Mädchen, das dem Tod das Versprechen abverlangt, dass sie ihren Geliebten wiederbekommt, wenn es ihr gelingt, eine von drei Kerzen nicht verlöschen zu lassen, oder Robin and Marian (Robin und Marian, Großbritannien 1975, Richard Lester) über den alten, aus dem Kreuzzug zurückgekehrten, müden und rheumakranken Robin Hood, der seine Jugendliebe Marian wiederfindet und mit ihr zusammen in den Freitod geht: Es sind dramatische Grundkonstellationen wie die von Orpheus und Eurydike, von Romeo und Julia und Tristan und Isolde, die als Vorbilder und Modelle aufscheinen. Und der Film zelebriert die Aufbewahrung einer Liebe, die sich melancholisch ihrer Symbolfähigkeit bewusst ist. Liebe ist ein konservatives Gefühl, sie möchte den Augenblick festhalten. Nichts ist so brutaler Eingriff in die Verdauerung des Glücks wie der Tod. Doch sind die Sinnhorizonte, in denen Alter und Tod zusammengebracht werden, nicht immer auf Konstellationen der Kulturgeschichte zurückzuführen, sondern entfalten viel komplexere Zusammenhänge von Leben, Erinnern, Werthorizonten und Identitätskonstruktionen.

Der so anrührende, ja sentimentale Schluss bezieht sein Wirkungspotential nicht aus der Tatsache des Sterbens, sondern aus der Vollendung der Liebe von Noah und Allie. Der gemeinsame Tod ist ein Zeichen, das der oben schon erwähnten Liebes- oder sogar Todeshochzeit nahekommt. Der Realitätsverlust der Alzheimer-Erkrankung ist in der Sicht dieser Geschichte eine Vorstufe des Todes (Wulff 2008, 253f). Noah ist eine Reinkarnation Orpheus‘, der seine Eurydike wiederfindet und im Tod mit ihr schließlich vereint wird.

§ 6 – Die Armee der UnsichtbarenDie absolute Mehrheit der Filme handelt von jungen Figuren, die durch die Verwirrungen und Krisen des Lebens gehen: Pubertät, erste Liebe, Familiengründung. Die sich in katastrophalen Konflikten bewähren müssen – Action-Helden, Helden in Katastrophenfilmen und ähnliches. Ältere sind eine gewaltige Minorität. Eine „Armee der Unsichtbaren“, die im Hintergrund der Geschichten auftauchen – meist als namen- und gesichtslose Statisterie. Als Nebenfiguren, die im Fenster lehnen und Zeuge einer Straftat werden. Als Skat spielende Runde in einer Kneipe. Als Großeltern, die sich über die Rückkehr der Kinder freuen. Zu Protagonisten werden sie selten. Manchmal wird dieses sogar zum Thema. In dem Tatort: Herzversagen (BRD/Österreich 2004, Thomas Freundner) wird eine alte Frau gefunden, die elf Monate in ihrer Wohnung gesessen hat, tot und inzwischen mumifiziert. Der Kommissar recherchiert, wer sie in der Nachbarschaft gekannt haben könnte – niemand erinnert sich. Eine alte Frau im Supermarkt sagt ihm, er suche ein Mitglied einer „hochgeheimen Gesellschaft“ – „der Armee der Unsichtbaren“; gemeint sind die alten alleinstehenden Frauen, ohne soziale Bindungen und Kontakte. Vergessen, obwohl sie in unmittelbarer Nähe leben. Was bleibt, sind Akteneinträge, wenige Objekte – und am Ende bleibt nur die Erinnerung von anderen. Eberhard Fechners Film Nachrede auf Klara Heydebreck (BRD 1969) spürt einer Frau nach, deren Todesanzeige Fechner in der Zeitung gefunden hatte: Die alleinstehende, 72 Jahre alte Berlinerin Klara Heydebreck starb am 10.3.1969 an einer Überdosis Schlaftabletten. Motiv: unbekannt. Fechner interviewt Verwandte, Nachbarn und ehemalige Kollegen. Er sucht Dienststellen auf, die mit Klara Heydebreck zu tun hatten. Die Verwandten gewähren dem Autor Einsicht in den Nachlass der Verstorbenen. Viele Dokumente ihres Lebens hat Klara Heydebreck aufbewahrt und über die Wirren zweier Kriege gerettet. Fechner besichtigt die Wohnung, die Überbleibsel, vertieft sich in die Lohnbücher der Verstorbenen, rekonstruiert nebenbei Zeitumstände und vor allem die Lebensgeschichte einer mutigen und einsamen Frau, die sich nicht den konventionellen Regeln für ein Frauenleben unterwerfen wollte und konnte (vgl. http://www.eberhardfechner.de/claraHeydebreck.html). Aus Recherche wird Nachruf – und es setzt sich ein Bild der Verstorbenen aus den Erinnerungen derjenigen zusammen, die sie gekannt haben. Film gewordene Trauer, Nachdenken darüber, was bleibt, zugleich. § 7 – Das Altern des Körpers

Aber schon das Alter der Schauspieler schafft einen eigenen Schau- und Marketingwert. In vielen Kritiken zu Hanekes Michael Hanekes Amour (2012) war das Schauspiel der beiden Hauptdarsteller Jean-Louis Trintignant (82) und Emmanuelle Riva (85) wichtiger als die Auseinandersetzung mit der Geschichte, die der Film erzählt, als sei die Präsenz so alter Akteure als Schauspieler in sich bereits eine Sensation. Man sieht den Akteuren das Alter an. Darum auch können junge Schauspieler so schlecht die Rollen von Alten spielen – man sieht ihnen die Maskerade unwillkürlich an, so dass die Deckungssynthese, die der Zuschauer erbringen muss, Figur und Schauspieler als Einheit wahrzunehmen, so schlecht gelingt. Nicht nur, dass körperliche Fitness oft durch Gebrechlichkeit abgelöst worden ist (das betrifft eher den Schauspieler), sondern auch die Wertvorstellungen, in denen Alte im Film leben, geraten in Differenz zu dem, was heute für wert gehalten wird (das ist Teil ihrer Rolle). Manche Alte illuminieren das Ideal des „Lebensthemas“ – einer tiefen Identifizierung der eigenen Existenz mit dem, was man tut. Leben also nicht als dauerhafte Anklammerung an Sehnsüchte oder Wünsche, als lebenslange Erfahrung von Entfremdung, sondern vielmehr als fundamentales In-sich-Sein. Dann wären Darstellungen des Todes dieser Figuren auf‘s Engste mit der Darstellung von gewonnener und gelungener Identität verbunden. Der Tod stünde nicht für sich, sondern wäre Konsequenz und Vollendung eines geradlinigen Lebens. § 8 – Entwürfe des Sterbens

Sehen und Gesehen-Werden, doppelte Inszenierung. Der Junge weiß um seine Attraktivität und verhält sich auf den Blick Aschenbachs hin. Aschenbach gibt die Rolle des bürgerlich-steifen, der Formen des Umgangs sicheren Hofkünstler auf, legt eine seinem Alter ganz unangemessene Jugend-Maske an und kriecht in das ihm so fremde Rollenfach des Gigolo, in der überaus lächerlich wirkenden Manier der Masken der commedia dell‘arte, als habe er sich für einen Kostümball geschminkt. Er kommt in einer grotesken Art sozusagen „zu sich“ und den vor sich selbst so geheimgehaltenen pädophil-homoerotischen Neigungen – und stirbt. Der Tod in Morte a Venezia also als Endpunkt eines Lebens, das nie zu sich gefunden hatte? Dessen Zentrum Verdrängung und Verleugnung war? Und war Aschenbach erst im Vorgang des Sterbens so sicher vor dem Gesetz und dem Gefängnis der gesellschaftlichen Form, das er heraustreten konnte? Sich dabei aber in der Hilflosigkeit der Maske darstellen musste, also nicht als authentische Person? Man muss weiter ausholen, zumal es hier um den Zusammenhang von Alter und Tod im Film gehen soll. In manchen amerikanischen Quellen spricht man vom gerontologischen Film (gerontological film)[3] und fasst darunter alle Filme zusammen, die sich mit dem Alterungsprozess befassen. Derartige Filme behandeln ihren Gegenstand fast immer sensibel und vorsichtig. Alter ist durch Einsamkeit, tatsächliche Vereinzelung, Senilität, Alzheimer und den allgemeinen Verfall körperlicher und geistiger Fähigkeiten charakterisiert.

§ 9 – Wertekonflikte im Angesicht des TodesEigene Aufmerksamkeit verdient das Erinnern an Jugend- und Kindheit, das in Filmen wie Ingmar Bergmans Smultronstället als ein Zurückgehen des Erinnerns auf immer entferntere Teile der Biographie – und so Teil der Einstimmung auf das Sterben wird. Es scheint als Rekurs auf frühe und tiefe und manchmal unerfüllte Wunschenergien vermeint zu sein, durchaus in dem Sinne, dass der Film die Einstimmung auf den Tod fast wie eine selbsttherapeutische Durcharbeitung durch die Erfahrung eines ganzen Lebens beschreibt. Smultronstället ist dem „spirituellen Kino“ zugerechnet worden, zu Recht, weil es hier um das Nachdenken über die Sinn spendenden Rahmen der Erfahrung geht.

Nicht nur, dass der zum Zeitpunkt des Films 78jährige Eastwood die Alterung seines Körpers sehr bewusst ausstellt und die Grantigkeit der Figur als Teil der Resümierung des Lebens der Hauptfigur ausweist, es ist die zufälligerweise zu Tage tretende Fähigkeit, am Ende die lebenslang geltenden Werthaltungen zu relativieren und grundlegend zu modifizieren, die den Opferungstod so plausibel machen: Er bezieht Stellung gegen die Weißen, die die Werte der weißen Kultur, an die Kowalski so bedingungslos geglaubt hatte, aufgegeben und in das Schreckensgesicht einer von Gewalt, Materialismus und Rassismus bestimmten Lebensform transformiert haben; und er nimmt Partei für die ursprünglich so verhassten fremden Nachbarn, weil sie ein Leben führen, das just jene Horizonte von Ordnung, Strebsamkeit und sozialer Nähe realisiert, die ihm so wichtig waren. Die Abrechnung betrifft sogar die eigenen Kinder, die nur auf seinen Tod gewartet hatten, um das Haus zu erben – Kowalski vererbt es der Kirche, setzt dem Verrat der Kinder an innerfamilialen Pflichten zugunsten dem eigenen, nur noch egoistischen Streben nach Bereicherung ein klares Signal entgegen. Der Rassismus Kowalskis wird gewissermaßen „enttarnt“, er ist nur die Maske von Werten und Bedeutungen gewesen, die mit Herkunft, Hautfarbe und Religion nichts zu tun haben.

§ 10 – Die Erfahrung des Schönen

§ 11 – Verweigerung und GeheimnisSterben und Tod im Film sind immer dramaturgisch eingebunden, sei es als der Tod von Statisten (der die Brutalität der erzählten Welt dokumentieren wie im Kriegsfilm), als Tod der Bösewichte (der zeigt, dass es eine tiefe narrativ begründete Gerechtigkeit gibt), als Tod des oder der Geliebten (der den Zuschauer einlädt, sich in den Schock und die Trauer einzuschmuggeln, den die Überlebenden erleiden), als Tod des Protagonisten oder der Protagonistin (dann fast immer verbunden mit einem Bemühen, die Sinnhorizonte des vergangenen Lebens abzustecken), vielleicht auch als Heldentod (dann scheinen propagandistische Horizonte auf oder die ethischen Grundlagen radikaler Entscheidungen der Sterbenden, sich selbst zu opfern, um andere zu retten). Realer Tod ist dem Dokumentarischen vorbehalten. Auch dort kann das Sterben sensationalisiert und als voyeuristisches Objekt inszeniert sein (wie in den sogenannten snuff movies, die zumindest vorgeben, reale Hinrichtungen, Folterungen und Lustmorde vorzuführen). Es sind aber nicht die Filme, sondern die Photographien, die sich beim Betrachter einbrennen, die ihn nicht mehr verlassen und ihn wie Gedächtnisikonen begleiten – wie das Bild des erschossenen Soldaten aus dem Spanischen Revolutionskrieg von Robert Capa (1936) oder das Bild, das die Erschießung eines vorgeblichen Vietcong durch einen südvietnamesischen General zeigt, das Eddie Adams 1968 für die Associated Press gemacht hat. Realer Tod vor der Kamera löst einen moralischen und epistemischen Schock aus, und es mag das Einfrieren der Zeit sein, die dem Geschehen im Photo seine Bedeutung zuweist. Ob sich jener tiefe Schock notwendigerweise einstellt, wenn ein Tier im Kontext eines Films getötet wird, den Vivian Sobchack als Einbruch des Indexikalischen in die symbolische Repräsentation des umgebenden Films beschrieb, als plötzliches Stück dokumentarischer Repräsentation mitten in einer fiktionalen Realität (1984, 293; Sobchack illustriert die These am Beispiel des Films La règle du jeu / Die Spielregel, Frankreich 1939, Jean Renoir), sollte in Zweifel gezogen werden – weil die Veränderungen der Trickmöglichkeiten ebenso wie die Häufungen von Aufnahmen der Körperzerstörung möglicherweise zu einer Veränderung des Sehens der Zeitgenossen geführt hat. § 12 – Die Blicke des ZuschauersZuzustimmen ist ihr aber sicher bis heute, dass der dokumentarische Blick auf den Toten oder den Sterbenden besonderer Begründung bedarf, weil sie hier plötzlich ein (bild-)ethischer Raum auftut, der die Selbstverständlichkeit des Zeigens als des semiotischen Grundmodus des Films in Frage stellt. Sobchack unterscheidet im Dokumentarfilm fünf „Blicke“ (gazes), die ausnahmslos nach dem Prinzip der Verantwortlichkeit zu bemessen sind: (1) den „hilflosen Blick“ (helpless gaze), der den Dokumentaristen zu einem reinen Beobachter des Geschehens macht; dass er nicht interveniert, gehört zum Programm des Bildmachens; der Zuschauer wird zum Voyeur eines unerhörten Geschehens – eine Tatsache, die von Susan Sontag (2003) scharf attackiert wird, weil der Zuschauer zum „image junkie“ werde, der sich am Leiden und Sterben anderer erfreue; (2) den „gefährdeten Blick“ (endangered gaze), bei dem der Kameramann selbst in Gefahr schwebt, was sich an der Bildführung ablesen lässt, an Bildgesten, die der Sicherung der Kamera dienen, aber nicht der Kadrierung oder der Bildkomposition; (3) der „eingreifende Blick“ (interventionist gaze) ist ganz unüblich; er zeigt die Kamera als Akteur im Geschehen des Sterbens resp. Tötens; manchmal kommt dabei der Kameramann ums Leben (wie sogar Spielfilme gezeigt haben); (4) den „professionellen Blick“ (professional gaze), den Photoreporter und professionelle Kameraleute einnehmen müssen, die immer die Entscheidung fällen müssen, ob sie ein Leben retten oder eine story für die Öffentlichkeit gewinnen wollen; das Bildmachen wird zum Teil einer institutionellen Praxis, ist damit in ein Feld ethischer Auseinandersetzung anderer Art integriert; (5) schließlich das „menschliche Starren“ (human stare), das aber – anders als der ‚intervenierende Blick‘ – die emotionale und moralische Beteiligung des Kameramannes und seine Parteilichkeit des Zeigens in Empathie und nicht in Eingreifen umsetzt. Das Bild, das die Erschießung des Vietcongs durch General Loan zeigt, gewinnt in dieser Beschreibung seine nachhaltige Wirkung, weil es ethisch keinen einzigen tolerierbaren Ort gibt, der die Darstellung dieses Sterbens tolerabel machte. Reales Sterben und realer Tod sind auch für den Dokumentarfilm mit einem Darstellungstabu verhüllt, sie sind – Sobchacks These folgend – notwendigerweise Teil eines momentan sich öffnenden ethischen Diskurses. Allein die Wahl des Sujets bedarf eines umfassenden moralischen Nachdenkens, und auch dann geht es um die Kontextualisierung des Themas. Tatsächlich haben nur wenige Filme versucht, sich an die Fragilität dieses halböffentlichen Geschehens heranzutasten und diesen – im Spielfilm so selbstverständlichen und unumgänglichen – Kreislauf der Transformation von Subjekten zu Figuren zu unterlaufen. Dazu rechnet Allan Kings zweieinhalbstündiger Film Dying at Grace (Kanada 2003), der vierzehn Wochen das Sterben von fünf Patienten auf einer Pflegestation in Torontos Grace Hospital beobachtet – und sich jeden Kommentars enthält, ausschließlich seine Protagonisten zu Wort kommen lässt. Des öfteren geht es um die Nähe des Todes und das Wissen der Protagonisten um seine Unausweichlichkeit. Dazu gehören Elfi Mikeschs Was soll‘n wir denn machen ohne den Tod (BRD 1980), eine spröde Annäherung an das Leben zweier alter Frauen in einem Hamburger Altenheim, Zeit zu gehen (Österreich 2006, Anita Natmeßnig) über den Alltag in einem Hospiz oder Frederick Wisemans sechsstündiger Film Near Death (USA 1989) über die Lungenabteilung eines Krankenhauses in Boston, dessen drei Teile die im Titel benannte Nähe zum Tod im ersten Teil mit den Kranken, im zweiten mit dem medizinischen Personal und im dritten mit den Angehörigen auszuhorchen versuchen. Andere Filme setzen sich autobiographisch mit dem Tod auseinander. Johan van der Keukens sensibler Film De grote Vakantie (2000) gehört dazu, in dem der Filmemacher – wissend, dass er tödlich an Krebs erkrankt war – noch einmal die Orte seiner Filme besucht, dabei immer wieder über die eigene Krankheit nachdenkend. Ganz anders endet Rolf Schübels Dokumentarfilm Der Indianer (BRD 1987) – es sind Bilder des Glücks, die die Geschichte ausklingen lassen, zunächst eine Geburtstagsfeier, zu der Freunde und Familie zusammenkommen, sodann Bilder einer Tandemfahrt des todkranken Helden der Geschichte; ein Voice-Over erzählt vom Tod des Titelhelden und gibt einen Text wieder, den jener noch geschrieben hatte, den er aber nicht mehr selbst sprechen konnte. Der Schluß wirkt wie eine Weigerung, die Geschichte in Symbolik ausklingen zu lassen, und sie zieht sich vom Geschehen zurück, als wolle sie dem Sterbenden seinen Tod als privaten Besitz belassen. ‚Der Indianer‘ ist als Held eines Films öffentliche Figur gewesen, und wie er sich mit der tödlichen Krankheit auseinandersetzte, ist sicherlich eine exemplarische Anstrengung, das Leben und seine Wertorientierungen neu auszuloten. Sie fundiert auch das dokumentarische Interesse an seinem Schicksal. Das Geschehen am Ende seines Lebens aber gehört nicht mehr dem Film an, der sich abwendet, seinen Helden gegen die Emotion des Zuschauers abschirmt und so das Wesentliche über den Schluß hinweg rettet. Sterben und Tod bleiben im Dokumentarfilm am Ende private Gegenstände. Sollen sie in die Sphäre des Öffentlichen erhoben werden, bedarf es symbolischer Rahmen und diskursiver Arrangements, die den individuellen Tod transformieren und zu etwas wesenhaft anderem machen. Der nicht von klaren Handlungs-Interessen geformte Blick auf den Toten (und erst recht auf das Sterben) bleibt etwas Rätselhaftes und Geheimnisvolles. Die Darstellung von realem Tod und realem Sterben ist nach wie vor ein Skandalon. Literatur

Anmerkungen[1] Dank gilt Julian Hanich und Ina Wulff – für die Hinweise, die den Text vorangetrieben haben. [2] Es sei auch darauf hingewiesen, dass der Leichnam spätest seit dem Zentralwerden der Pathologenrolle im TV-Krimi zum Objekt der Untersuchung und oft auch der Zurschaustellung für den Zuschauer geworden ist; vgl. Wulff 2007. [3] Verwiesen sei insbesondere auf die mehrfach fortgeschriebene Filmographie: Gerontological film collection (North Texas State University, Center for Studies in Aging, 1983ff) sowie die Rezension: Cynthia Jane Milam: „Mediatmosphere: Gerontological Film Collection Broadens Views on Aging“ (in: American Libraries 12,9, 1981, S. 564-565). |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/93/hjw12.htm |

Der Tod ist ein häufiger Gast in den Geschichten, die im Kino erzählt werden. Und gerade darum stellt sich die Frage, welche Funktionen des Todesdarstellungen haben, welche Sinnhorizonte des Todes oder des Abschlusses von Leben sie anbieten. Die Frage danach, ob das Kino (und das Fernsehen, müßte man ergänzen) ein „semantisches Labor“ ist, in dem Konstruktionen von Sinn entworfen und vom Zuschauer gelernt und ausprobiert werden können, gleichgültig, ob sie sie akzeptieren, kritisieren, verwerfen oder verdammen, schließt sich an – und die medienpädagogisch so zentrale Frage, ob und in welchem Maßte das Kino eine „Schule des Lebens“ ist, in dem man in der Sicherheit der Fiktion Erfahrungen simulieren und probend durchspielen kann (vgl. dazu Schmidt 2008, 160; Gibson 2001).

Der Tod ist ein häufiger Gast in den Geschichten, die im Kino erzählt werden. Und gerade darum stellt sich die Frage, welche Funktionen des Todesdarstellungen haben, welche Sinnhorizonte des Todes oder des Abschlusses von Leben sie anbieten. Die Frage danach, ob das Kino (und das Fernsehen, müßte man ergänzen) ein „semantisches Labor“ ist, in dem Konstruktionen von Sinn entworfen und vom Zuschauer gelernt und ausprobiert werden können, gleichgültig, ob sie sie akzeptieren, kritisieren, verwerfen oder verdammen, schließt sich an – und die medienpädagogisch so zentrale Frage, ob und in welchem Maßte das Kino eine „Schule des Lebens“ ist, in dem man in der Sicherheit der Fiktion Erfahrungen simulieren und probend durchspielen kann (vgl. dazu Schmidt 2008, 160; Gibson 2001). Auch der Held in dem amerikanischen Kriminalfilm The Recruit (Der Einsatz, 2003, Roger Donaldson) stellt sich am Ende – als er weiß, dass er sich seiner Verhaftung und Verurteilung nicht mehr entziehen kann – den wartenden Polizisten, auch er mit nichtgeladener Waffe. Das Ende im induzierten Mord entlastet diese Helden von der Aussicht auf den Verlust der Freiheit und der Selbstbestimmung – und nimmt ihnen zugleich die Entscheidung, den Selbsttod mit eigener Hand zu vollziehen. Sie sterben in der Konfrontation mit der Polizei, noch einmal die Extremsituation ihres Lebens aufsuchend. Suicide by cop als Vollendung und Kulmination eines lebenslangen Kampfes von Kriminellen, die sich dennoch als selbstbestimmte Subjekte behaupten.

Auch der Held in dem amerikanischen Kriminalfilm The Recruit (Der Einsatz, 2003, Roger Donaldson) stellt sich am Ende – als er weiß, dass er sich seiner Verhaftung und Verurteilung nicht mehr entziehen kann – den wartenden Polizisten, auch er mit nichtgeladener Waffe. Das Ende im induzierten Mord entlastet diese Helden von der Aussicht auf den Verlust der Freiheit und der Selbstbestimmung – und nimmt ihnen zugleich die Entscheidung, den Selbsttod mit eigener Hand zu vollziehen. Sie sterben in der Konfrontation mit der Polizei, noch einmal die Extremsituation ihres Lebens aufsuchend. Suicide by cop als Vollendung und Kulmination eines lebenslangen Kampfes von Kriminellen, die sich dennoch als selbstbestimmte Subjekte behaupten. Ich erinnere mich an eine Irritation aus dem Kino, die ich als junger Mann erlebt habe. Es war der Film Little Big Man (USA 1970, Arthur Penn), an dessen Ende der alte Häuptling Old Lodge Skins zu sterben beschließt. Zusammen mit seinem Adoptivsohn Little Big Man zieht er auf einen Hügel nahe dem Dorf, legt sich auf eine Decke. Doch es beginnt zu tröpfeln. Er erhebt sich, irritiert, heute sei kein guter Tag zum Sterben, die beiden Männer gehen in aller Ruhe zurück ins Dorf. Old Lodge Skins erzählt eine Geschichte von den Kiowas, die mit ihren Pferden zu schlafen pflegten. Auch hier Irritation, diesmal amüsierte. Sterben nicht als medizinischer Vorgang, als Zusammenbruch des physiologischen Systems, sondern als Tatsache der Entscheidung? Also in den Horizont unserer subjektiven Handlungsmacht gestellt?

Ich erinnere mich an eine Irritation aus dem Kino, die ich als junger Mann erlebt habe. Es war der Film Little Big Man (USA 1970, Arthur Penn), an dessen Ende der alte Häuptling Old Lodge Skins zu sterben beschließt. Zusammen mit seinem Adoptivsohn Little Big Man zieht er auf einen Hügel nahe dem Dorf, legt sich auf eine Decke. Doch es beginnt zu tröpfeln. Er erhebt sich, irritiert, heute sei kein guter Tag zum Sterben, die beiden Männer gehen in aller Ruhe zurück ins Dorf. Old Lodge Skins erzählt eine Geschichte von den Kiowas, die mit ihren Pferden zu schlafen pflegten. Auch hier Irritation, diesmal amüsierte. Sterben nicht als medizinischer Vorgang, als Zusammenbruch des physiologischen Systems, sondern als Tatsache der Entscheidung? Also in den Horizont unserer subjektiven Handlungsmacht gestellt? Um eine Reise handelt es sich auch in dem meditativen Roadmovie Broken Silence (Schweiz 1995, Wolfgang Panzer): Hier gerät ein Karthäuser-Mönche mit einer jungen amerikanischen Schlagzeugerin zusammen, die nach Indien aufgebrochen war, weil sie an einer unheilbaren Krankheit litt und in Indien sterben wollte. Die junge Frau begleitet den Mönch auf einen heiligen Berg in Indonesien. Sie stirbt – und der Mönch bestattet sie am Strand unter Palmen, wie sie es sich gewünscht hatte. Zurück in New York, übergibt der Priester die Schlagstöcke einer Freundin der Toten – und beichtet, weil diese Beerdigung an diesem Ort verboten war und er zudem sein Schweigegelübde gebrochen hatte.

Um eine Reise handelt es sich auch in dem meditativen Roadmovie Broken Silence (Schweiz 1995, Wolfgang Panzer): Hier gerät ein Karthäuser-Mönche mit einer jungen amerikanischen Schlagzeugerin zusammen, die nach Indien aufgebrochen war, weil sie an einer unheilbaren Krankheit litt und in Indien sterben wollte. Die junge Frau begleitet den Mönch auf einen heiligen Berg in Indonesien. Sie stirbt – und der Mönch bestattet sie am Strand unter Palmen, wie sie es sich gewünscht hatte. Zurück in New York, übergibt der Priester die Schlagstöcke einer Freundin der Toten – und beichtet, weil diese Beerdigung an diesem Ort verboten war und er zudem sein Schweigegelübde gebrochen hatte. Die Toten sind entmachtet. Noch ihre Asche fällt unter das Gesetz. Am Ende von Jules et Jim (Jules und Jim, Frankreich 1961, François Truffaut) sehen wir die lange Zeremonie der Einäscherung der beiden Toten. Der Dritte der Ménage-à-Trois verlässt das Krematorium, als die Erzählerstimme zum letzten Mal ertönt: „Beim Hinausgehen fiel Jules ein, dass Cathérine einmal gesagt hatte, ihre Asche sollte von einem Berg in den Wind gestreut werden. Doch das war verboten.“ Gibt es ein Recht auf Bestattung? Oder verliert der Tote mit dem Ableben seine Würde auf Selbstbestimmung seines letzten Ortes? Eine nachgerade groteske Antwort gibt The Three Burials of Melquiades Estrada (Three Burials – Die drei Begräbnisse des Melquiades Estrada, USA/Frankreich 2005, Tommy Lee Jones), in dem ein Freund des von der amerikanischen Grenzpolizei ermordeten Farmarbeiters Estrada es übernehmen muss, den Leichnam zurück an den Geburtsort des Getöteten zu seiner Familie zurückbringen muss, verfolgt von der Polizei, unterstützt von anderen Mexikanern, die sich ebenso von den US-Grenzsoldaten unterdrückt fühlen. Das Recht der Toten auf eine Ruhestätte als Symbol für die Repressivität, der die Mexikaner in der Grenzregion begegnen, als Anlass für Widerstand, so dass die Reise der Toten in eine absurde Verdrehung der Armuts- und Arbeitsmigration der Lebenden und eine groteske Machtprobe zwischen Amerikanern und Mexikanern mündet.

Die Toten sind entmachtet. Noch ihre Asche fällt unter das Gesetz. Am Ende von Jules et Jim (Jules und Jim, Frankreich 1961, François Truffaut) sehen wir die lange Zeremonie der Einäscherung der beiden Toten. Der Dritte der Ménage-à-Trois verlässt das Krematorium, als die Erzählerstimme zum letzten Mal ertönt: „Beim Hinausgehen fiel Jules ein, dass Cathérine einmal gesagt hatte, ihre Asche sollte von einem Berg in den Wind gestreut werden. Doch das war verboten.“ Gibt es ein Recht auf Bestattung? Oder verliert der Tote mit dem Ableben seine Würde auf Selbstbestimmung seines letzten Ortes? Eine nachgerade groteske Antwort gibt The Three Burials of Melquiades Estrada (Three Burials – Die drei Begräbnisse des Melquiades Estrada, USA/Frankreich 2005, Tommy Lee Jones), in dem ein Freund des von der amerikanischen Grenzpolizei ermordeten Farmarbeiters Estrada es übernehmen muss, den Leichnam zurück an den Geburtsort des Getöteten zu seiner Familie zurückbringen muss, verfolgt von der Polizei, unterstützt von anderen Mexikanern, die sich ebenso von den US-Grenzsoldaten unterdrückt fühlen. Das Recht der Toten auf eine Ruhestätte als Symbol für die Repressivität, der die Mexikaner in der Grenzregion begegnen, als Anlass für Widerstand, so dass die Reise der Toten in eine absurde Verdrehung der Armuts- und Arbeitsmigration der Lebenden und eine groteske Machtprobe zwischen Amerikanern und Mexikanern mündet. Letzte Reisen sind in den Filmen seit den 1970ern mehrfach erzählt worden. The Trip to Bountiful (A Trip to Bountiful - Reise ins Glück, Neuseeland [...] 1985, Peter Masterson) handelt von einer alten Frau, die vor ihrem Tod noch einmal die Stadt wiedersehen will, in der sie ihre Kindheit verbrachte. In The Straight Story (The Straight Story - Eine wahre Geschichte, USA 1999), David Lynch) macht sich ein alter Mann mit seinem Rasenmähertraktor auf, um Hunderte von Kilometern zu fahren und seinen todkranken Bruder noch einmal zu sehen. Auch die Ausbruchsversuche Älterer aus der Kontrolle der Jüngeren sind hier zu erwähnen, die ihrerseits fast immer Reisen bedingen: Walther Matthau (*1920) etwa spielt in Kotch (Kotch - Mit Volldampf aus der Sackgasse, USA 1971, Jack Lemmon) einen 72jährigen pensionierten Geschäftsmann, der sich zwar zunächst überreden lässt, in ein Appartement in einer Betreutes-Wohnen-Anlage zu beziehen, der sich dann aber mit seinem Hund auf eine Reise begibt, an deren Ende er nicht nur wieder unabhängig wohnen wird, sondern auch noch eine Freundin gewonnen hat.

Letzte Reisen sind in den Filmen seit den 1970ern mehrfach erzählt worden. The Trip to Bountiful (A Trip to Bountiful - Reise ins Glück, Neuseeland [...] 1985, Peter Masterson) handelt von einer alten Frau, die vor ihrem Tod noch einmal die Stadt wiedersehen will, in der sie ihre Kindheit verbrachte. In The Straight Story (The Straight Story - Eine wahre Geschichte, USA 1999), David Lynch) macht sich ein alter Mann mit seinem Rasenmähertraktor auf, um Hunderte von Kilometern zu fahren und seinen todkranken Bruder noch einmal zu sehen. Auch die Ausbruchsversuche Älterer aus der Kontrolle der Jüngeren sind hier zu erwähnen, die ihrerseits fast immer Reisen bedingen: Walther Matthau (*1920) etwa spielt in Kotch (Kotch - Mit Volldampf aus der Sackgasse, USA 1971, Jack Lemmon) einen 72jährigen pensionierten Geschäftsmann, der sich zwar zunächst überreden lässt, in ein Appartement in einer Betreutes-Wohnen-Anlage zu beziehen, der sich dann aber mit seinem Hund auf eine Reise begibt, an deren Ende er nicht nur wieder unabhängig wohnen wird, sondern auch noch eine Freundin gewonnen hat. Erinnert sei an die berühmte Schlusseinstellung des Films All Quiet on the Western Front (Im Westen nichts Neues, USA 1930, Lewis Milestone), die der deutsche Kameramann Karl Freund erdachte: die Hand des Helden im Schützengraben, hinter Stacheldraht, die sich in einem Moment des Friedens einem Schmetterling nähert; der Schuss eines Heckenschützen; die Hand, die zurückzuckt und sich im Sterben spannt und entspannt. Thomas Koebner schreibt: „Die Sterbeszene im Film ist weniger eine Sache der Schauspielkunst als eine der Inszenierung“ (2006, 38). Der Schauspieler muss die Kontrolle über seinen Körper und die Ausdrucksbewegungen aufgeben, sich ganz der Gravitation überantworten. Die formulae, die dergestalt zur Symbolisierung des Sterbens eingesetzt werden, sind aber von allgemeiner Bedeutung, keineswegs mit ‚Alter‘ konnotiert. Auch das Verlöschen von Kerzen, der Abschwenk auf nackte Glühbirnen oder ein Bild an der Wand, das Absinken der Kurven auf den Oszillographen im Krankenhaus auf die Null-Linie – all dieses sind Substituierungen und Indikationen des Sterbens, nicht dessen Darstellung.

Erinnert sei an die berühmte Schlusseinstellung des Films All Quiet on the Western Front (Im Westen nichts Neues, USA 1930, Lewis Milestone), die der deutsche Kameramann Karl Freund erdachte: die Hand des Helden im Schützengraben, hinter Stacheldraht, die sich in einem Moment des Friedens einem Schmetterling nähert; der Schuss eines Heckenschützen; die Hand, die zurückzuckt und sich im Sterben spannt und entspannt. Thomas Koebner schreibt: „Die Sterbeszene im Film ist weniger eine Sache der Schauspielkunst als eine der Inszenierung“ (2006, 38). Der Schauspieler muss die Kontrolle über seinen Körper und die Ausdrucksbewegungen aufgeben, sich ganz der Gravitation überantworten. Die formulae, die dergestalt zur Symbolisierung des Sterbens eingesetzt werden, sind aber von allgemeiner Bedeutung, keineswegs mit ‚Alter‘ konnotiert. Auch das Verlöschen von Kerzen, der Abschwenk auf nackte Glühbirnen oder ein Bild an der Wand, das Absinken der Kurven auf den Oszillographen im Krankenhaus auf die Null-Linie – all dieses sind Substituierungen und Indikationen des Sterbens, nicht dessen Darstellung. In dem Spielfilm Dead Man (USA/BRD/Japan 1995, Jim Jarmusch) treibt der Leichnam des verstorbenen Protagonisten am Ende in einem indianischen Kanu auf das Meer hinaus. Manchmal ist der Bezug zur Mythologie sogar explizit gemacht; in Lamorte (BRD/Österreich 1997, Xaver Schwarzenberger) heißt der schwarze Chauffeur der Sterbenden „Charon“, an die Figur des Totenfährmanns aus der griechischen Mythologie gemahnend, jenen düsteren greisen Fährmann, der die Toten für einen kleinen Obolus über den Totenfluss Acheron setzte, damit sie ins Reich des Totengottes Hades gelangen konnten.

In dem Spielfilm Dead Man (USA/BRD/Japan 1995, Jim Jarmusch) treibt der Leichnam des verstorbenen Protagonisten am Ende in einem indianischen Kanu auf das Meer hinaus. Manchmal ist der Bezug zur Mythologie sogar explizit gemacht; in Lamorte (BRD/Österreich 1997, Xaver Schwarzenberger) heißt der schwarze Chauffeur der Sterbenden „Charon“, an die Figur des Totenfährmanns aus der griechischen Mythologie gemahnend, jenen düsteren greisen Fährmann, der die Toten für einen kleinen Obolus über den Totenfluss Acheron setzte, damit sie ins Reich des Totengottes Hades gelangen konnten. Die Inkommensurabilität des Todes bedingt, dass schon die Sterbedarstellung als „Darstellung des Erlebens des Todes durch andere“ (Schmidt 2008, 162) eingefangen wird. Mehrfach ist es das Schweigen der nächsten Angehörigen gewesen, als Manipulation des Soundtracks – die Stille wird zum Schreckensmoment. In Francis Ford Coppolas The Godfather: Part III (Der Pate III, USA 1990) stirbt die Tochter am Ende. Obwohl der Mund des Vaters zum Schrei geöffnet ist, ist der Film hier stumm, der Schrei wird erst viel später eingelöst (vgl. Schmidt 2008, 164). Der Eindruck des momentanen Entsetzens wird noch intensiviert durch Zeitlupe. Es folgen Aufnahmen, die das Leben der Sterbenden rekapitulieren (genauer: die Begegnungen des Vaters mit der Tochter). Und es erfolgt ein großer Zeitsprung. Ein ähnliches Verfahren nutzt auch Nicolas Roegs Don‘t Look Now (Wenn die Gondeln Trauer tragen, Großbritannien/Italien 1973): Der Mund des Vaters, der das tote Kind im Arm hält, öffnet sich zum Schrei, den man nicht hört; auch hier Zeitlupe; auch hier ein Zeitsprung – der erwartete Schrei wird als kreischendes Geräusch einer Bohrmaschine nachgereicht. Die narrative Bedeutung dieser Szenen ist recht deutlich: Die Trauer findet in einer Ellipse statt, sie wird ausgespart, ist ein Moment der privaten Rückzüge, ohne Interesse für die Geschichte. Trauer entmachtet Handelnde, lähmt sie, nimmt ihnen Initiativität usw.

Die Inkommensurabilität des Todes bedingt, dass schon die Sterbedarstellung als „Darstellung des Erlebens des Todes durch andere“ (Schmidt 2008, 162) eingefangen wird. Mehrfach ist es das Schweigen der nächsten Angehörigen gewesen, als Manipulation des Soundtracks – die Stille wird zum Schreckensmoment. In Francis Ford Coppolas The Godfather: Part III (Der Pate III, USA 1990) stirbt die Tochter am Ende. Obwohl der Mund des Vaters zum Schrei geöffnet ist, ist der Film hier stumm, der Schrei wird erst viel später eingelöst (vgl. Schmidt 2008, 164). Der Eindruck des momentanen Entsetzens wird noch intensiviert durch Zeitlupe. Es folgen Aufnahmen, die das Leben der Sterbenden rekapitulieren (genauer: die Begegnungen des Vaters mit der Tochter). Und es erfolgt ein großer Zeitsprung. Ein ähnliches Verfahren nutzt auch Nicolas Roegs Don‘t Look Now (Wenn die Gondeln Trauer tragen, Großbritannien/Italien 1973): Der Mund des Vaters, der das tote Kind im Arm hält, öffnet sich zum Schrei, den man nicht hört; auch hier Zeitlupe; auch hier ein Zeitsprung – der erwartete Schrei wird als kreischendes Geräusch einer Bohrmaschine nachgereicht. Die narrative Bedeutung dieser Szenen ist recht deutlich: Die Trauer findet in einer Ellipse statt, sie wird ausgespart, ist ein Moment der privaten Rückzüge, ohne Interesse für die Geschichte. Trauer entmachtet Handelnde, lähmt sie, nimmt ihnen Initiativität usw. Ich war neunzehn ist eine Ausnahme. Nicht nur, dass der Akt des Sterbens äußerst häufig als kommunikativer Akt ausgeführt, als letzter Blickwechsel, vielleicht als letzte Äußerung an denjenigen, der zugegen ist (oft sind es Freunde, Geliebte, Familienangehörige), und dass sich erst das Versiegen der Lebenszeichen als Fallenlassen im Angesicht des sozialen Nahfeldes darstellt. Nein: auffallend sind vor allem die Reaktionen der im Leben Zurückbleibenden. Im TV-Krimi (nach dem Muster der Tatort-Reihe) ist die Szene in der Pathologie, in der Angehörige den Leichnam eines ihnen Nahestehenden identifizieren, als große emotionale Ausdrucksszene angelegt. Da wird geschluchzt, geweint, gebrochen; da gibt es Zusammenbrüche und Ohnmachten, Angriffe auf Polizisten oder Pathologen. Verlust der Ausdruckskontrolle als schauspielerische Leistung: Die Kamera verweilt oft lange in Großaufnahmen, so einen Raum für die Einfühlung und emotionale Teilhabe des Zuschauers öffnend.

Ich war neunzehn ist eine Ausnahme. Nicht nur, dass der Akt des Sterbens äußerst häufig als kommunikativer Akt ausgeführt, als letzter Blickwechsel, vielleicht als letzte Äußerung an denjenigen, der zugegen ist (oft sind es Freunde, Geliebte, Familienangehörige), und dass sich erst das Versiegen der Lebenszeichen als Fallenlassen im Angesicht des sozialen Nahfeldes darstellt. Nein: auffallend sind vor allem die Reaktionen der im Leben Zurückbleibenden. Im TV-Krimi (nach dem Muster der Tatort-Reihe) ist die Szene in der Pathologie, in der Angehörige den Leichnam eines ihnen Nahestehenden identifizieren, als große emotionale Ausdrucksszene angelegt. Da wird geschluchzt, geweint, gebrochen; da gibt es Zusammenbrüche und Ohnmachten, Angriffe auf Polizisten oder Pathologen. Verlust der Ausdruckskontrolle als schauspielerische Leistung: Die Kamera verweilt oft lange in Großaufnahmen, so einen Raum für die Einfühlung und emotionale Teilhabe des Zuschauers öffnend. In Soylent Green (Jahr 2022... die überleben wollen, USA 1973, Richard Fleischer), der in einer Zukunftsgesellschaft spielt, in der aus Menschenfleisch das Protein gewonnen wird, mit dem die Bevölkerung ernährt wird, spielt der damals achtzigjährige Edward G. Robinson einen alten Mann, der zum Sterben das vorbereitete Szenario betritt, einen Raum, an dessen Bildwänden Bilder von Wiesen, friedlich äsenden Rehen und ähnliches zu sehen sind und in dem Beethovens „Pastorale“ erklingt, in rabiatem Kontrast zu den heruntergekommenen, aus Dreck und Beton bestehenden urbanen Lebenswelten, in denen die Menschen hausen. Hier ist dem Sterben eine Bühne bereitet, als glanzvolles Eintreten in eine Ton- und Bildwelt, die es nicht mehr gibt.

In Soylent Green (Jahr 2022... die überleben wollen, USA 1973, Richard Fleischer), der in einer Zukunftsgesellschaft spielt, in der aus Menschenfleisch das Protein gewonnen wird, mit dem die Bevölkerung ernährt wird, spielt der damals achtzigjährige Edward G. Robinson einen alten Mann, der zum Sterben das vorbereitete Szenario betritt, einen Raum, an dessen Bildwänden Bilder von Wiesen, friedlich äsenden Rehen und ähnliches zu sehen sind und in dem Beethovens „Pastorale“ erklingt, in rabiatem Kontrast zu den heruntergekommenen, aus Dreck und Beton bestehenden urbanen Lebenswelten, in denen die Menschen hausen. Hier ist dem Sterben eine Bühne bereitet, als glanzvolles Eintreten in eine Ton- und Bildwelt, die es nicht mehr gibt. Identität ist eine fragile Angelegenheit. Gerade die Alzheimer-Erkrankung löst in der Wahrnehmung vieler Filme des Stoffkreises (als Überblick vgl. Wulff 2008) die Ich- und Gegenwarts-Bewusstheit auf. Deshalb dienen auch hier mehrfach biographische Erinnerungen oder Geschichten dazu, zumindest Zugänge zum Ich des Erkrankten zurückzugewinnen. The Notebook (Wie ein einziger Tag, 2004, Nick Cassavetes) ist an der Grenze zwischen Erinnern und Vergessen angesiedelt, und es ist das Erzählen, das es für Minuten der Alzheimer-Patientin gestattet, zu ihrer biographischen Identität zurückzufinden. Der Film beginnt in einem Altersheim, in dem ein alter Mann (James Garner) einer alten verständnislosen Frau (Gena Rowlands) aus einem Notizbuch vorliest – von der jungen Allie, die den Sommer in dem Küstenstädtchen Seabrook in North Carolina verbringen wird, die sich in den Holzarbeiter Noah verliebt, den sie nach langer Trennung wiederfand und heiratete. Tatsächlich lockt die Erzählung die Patientin – es ist Allie – für kurze Zeit zurück zu ihrem Ich und ihrem Mann, um kurz danach wieder in den Zustand der Lethargie zurückzufallen. Sie findet am Ende ihres Lebens, bedroht vom Vergessen, noch einmal zurück zu dem eigentlichen Zentrum ihres Lebens, sie kehrt ein zweites Mal zu den Lebenden zurück: Als ihr Mann sich nachts in ihr Zimmer schleicht, erkennt sie ihn, lässt ihn neben sich ruhen und stirbt mit ihm zusammen.

Identität ist eine fragile Angelegenheit. Gerade die Alzheimer-Erkrankung löst in der Wahrnehmung vieler Filme des Stoffkreises (als Überblick vgl. Wulff 2008) die Ich- und Gegenwarts-Bewusstheit auf. Deshalb dienen auch hier mehrfach biographische Erinnerungen oder Geschichten dazu, zumindest Zugänge zum Ich des Erkrankten zurückzugewinnen. The Notebook (Wie ein einziger Tag, 2004, Nick Cassavetes) ist an der Grenze zwischen Erinnern und Vergessen angesiedelt, und es ist das Erzählen, das es für Minuten der Alzheimer-Patientin gestattet, zu ihrer biographischen Identität zurückzufinden. Der Film beginnt in einem Altersheim, in dem ein alter Mann (James Garner) einer alten verständnislosen Frau (Gena Rowlands) aus einem Notizbuch vorliest – von der jungen Allie, die den Sommer in dem Küstenstädtchen Seabrook in North Carolina verbringen wird, die sich in den Holzarbeiter Noah verliebt, den sie nach langer Trennung wiederfand und heiratete. Tatsächlich lockt die Erzählung die Patientin – es ist Allie – für kurze Zeit zurück zu ihrem Ich und ihrem Mann, um kurz danach wieder in den Zustand der Lethargie zurückzufallen. Sie findet am Ende ihres Lebens, bedroht vom Vergessen, noch einmal zurück zu dem eigentlichen Zentrum ihres Lebens, sie kehrt ein zweites Mal zu den Lebenden zurück: Als ihr Mann sich nachts in ihr Zimmer schleicht, erkennt sie ihn, lässt ihn neben sich ruhen und stirbt mit ihm zusammen. Als melodramatische Halluzination ist der Tod in Michael Hanekes Amour (Liebe, Frankreich/Deutschland/Österreich 2012) ausgelegt: Nachdem der Mann seine schwerkranke und orientierungslose Frau erstickt hatte, kauft er Blumen, trägt sie in die Wohnung, staffiert seine Frau mit einem Festkleid aus und drapiert sie mit den Blumen; danach versiegelt er das Zimmer von außen mit Klebeband. Er beginnt die Realität zu verlieren; in einer letzten Halluzination sieht er die tote Ehefrau an der Spüle stehen, sie fordert ihn auf, mit ihr auszugehen. Er nimmt seinen Mantel und folgt ihr aus der Wohnung. Seinen Tod sehen wir nicht – wir müssen ihn erschließen, weil in der Rahmenhandlung die Polizei schon in der Eröffnungssequenz die Wohnung aufbricht. Das Ende ist vom Beginn an klar; doch dass die so wichtige Halluzination als eine Bitte, sie auf dem letzten Weg zu begleiten, ausgelegt ist, als Teilnahme an einer Bewegung in die „andere Welt“, die „Jenseitswelt“, das überrascht und deutet auf einen Bildungshintergrund der Figuren hin, der sich der Bilder des Todes zutiefst bewusst ist. Beide waren Musiklehrer, eine Tatsache, die bis in die nur als Imagination bebilderbare Tatsache des Sterbens spürbar bleibt. Der Sterbende bleibt in seiner Identität bis zum Schluss befangen, er ist auf das, was mit ihm geschieht, längst vorbereitet, weil er die kulturellen Metaphern, Modelle und Bilder kennt, in denen das Geschehen kulturell interpretiert ist und die ihn selbst betreffen.

Als melodramatische Halluzination ist der Tod in Michael Hanekes Amour (Liebe, Frankreich/Deutschland/Österreich 2012) ausgelegt: Nachdem der Mann seine schwerkranke und orientierungslose Frau erstickt hatte, kauft er Blumen, trägt sie in die Wohnung, staffiert seine Frau mit einem Festkleid aus und drapiert sie mit den Blumen; danach versiegelt er das Zimmer von außen mit Klebeband. Er beginnt die Realität zu verlieren; in einer letzten Halluzination sieht er die tote Ehefrau an der Spüle stehen, sie fordert ihn auf, mit ihr auszugehen. Er nimmt seinen Mantel und folgt ihr aus der Wohnung. Seinen Tod sehen wir nicht – wir müssen ihn erschließen, weil in der Rahmenhandlung die Polizei schon in der Eröffnungssequenz die Wohnung aufbricht. Das Ende ist vom Beginn an klar; doch dass die so wichtige Halluzination als eine Bitte, sie auf dem letzten Weg zu begleiten, ausgelegt ist, als Teilnahme an einer Bewegung in die „andere Welt“, die „Jenseitswelt“, das überrascht und deutet auf einen Bildungshintergrund der Figuren hin, der sich der Bilder des Todes zutiefst bewusst ist. Beide waren Musiklehrer, eine Tatsache, die bis in die nur als Imagination bebilderbare Tatsache des Sterbens spürbar bleibt. Der Sterbende bleibt in seiner Identität bis zum Schluss befangen, er ist auf das, was mit ihm geschieht, längst vorbereitet, weil er die kulturellen Metaphern, Modelle und Bilder kennt, in denen das Geschehen kulturell interpretiert ist und die ihn selbst betreffen. Was macht Alter im Film aus? Eine Reihe von Filmen beziehen einen Teil ihres Wirkungspotentials aus der Tatsache, dass die sterbenden Figuren von Schauspielern gespielt wurden, die selbst vom Tod gezeichnet waren. Dazu zählen The Shootist (Der Scharfschütze, USA 1976, Don Siegel), in dem der selbst krebskranke John Wayne die Titelrolle spielt – auch dieser ist an Krebs erkrankt und sucht nach einem Weg, möglichst schmerzfrei und ehrenvoll zu sterben; es gelingt ihm in einem finalen Duell. Ingrid Bergman spielt in ihrem letzten Spielfilm A Woman Called Golda (Golda Meir, USA 1982, Alan Gibson) die israelische Politikerin Golda Meir, genauso krebskrank wie die Filmfigur; Bergman starb kurz nach Vollendung des Films. Sheila Florance spielte eine achtzigjährige, von Trauer gebeugte Frau in A Woman’s Tale (Geschichte einer Frau, Australien 1991, Paul Cox), die zudem an Krebs erkrankt; Florance starb zwei Tage, nachdem sie den australischen Filmpreis für ihre Rolle zuerkannt bekommen hatte. In allen diesen Fällen wird die Todesnähe der Schauspieler zum Element des Marketings der Filme, als Authentifizierung des Schauspielens und als Ausweis der Intensität des Spiels. Es ist der Körper der Schauspieler, die Tatsache ihrer eigenen Todesnähe, die sich hier – zumindest im Paratext – vor die fiktive Figur schiebt.

Was macht Alter im Film aus? Eine Reihe von Filmen beziehen einen Teil ihres Wirkungspotentials aus der Tatsache, dass die sterbenden Figuren von Schauspielern gespielt wurden, die selbst vom Tod gezeichnet waren. Dazu zählen The Shootist (Der Scharfschütze, USA 1976, Don Siegel), in dem der selbst krebskranke John Wayne die Titelrolle spielt – auch dieser ist an Krebs erkrankt und sucht nach einem Weg, möglichst schmerzfrei und ehrenvoll zu sterben; es gelingt ihm in einem finalen Duell. Ingrid Bergman spielt in ihrem letzten Spielfilm A Woman Called Golda (Golda Meir, USA 1982, Alan Gibson) die israelische Politikerin Golda Meir, genauso krebskrank wie die Filmfigur; Bergman starb kurz nach Vollendung des Films. Sheila Florance spielte eine achtzigjährige, von Trauer gebeugte Frau in A Woman’s Tale (Geschichte einer Frau, Australien 1991, Paul Cox), die zudem an Krebs erkrankt; Florance starb zwei Tage, nachdem sie den australischen Filmpreis für ihre Rolle zuerkannt bekommen hatte. In allen diesen Fällen wird die Todesnähe der Schauspieler zum Element des Marketings der Filme, als Authentifizierung des Schauspielens und als Ausweis der Intensität des Spiels. Es ist der Körper der Schauspieler, die Tatsache ihrer eigenen Todesnähe, die sich hier – zumindest im Paratext – vor die fiktive Figur schiebt. Doch ist diese Annahme keineswegs generalisierbar. Einen geradezu gegenteiligen Weg geht Morte a Venezia (Tod in Venedig, Italien 1971, Luchino Visconti): Der alternde Komponist Gustav von Aschenbach (Dirk Bogarde) lernt in Venedig, das während seines Urlaubs von einer Cholera-Epidemie heimgesucht wird, den polnischen Jungen Tadzio (Björn Andrésen), verfällt ihm, als sei er von einem lange verdrängten sexuellen Impuls überwältigt worden. Er verliert sich immer mehr in seinen Gefühlen für den Jungen, läßt sich am Tag, bevor die polnische Familie abreist, zu einem italienischen Beau stilisieren. Am Strand sieht er Tadzio, der mit Freunden im Sand spielt, zum letzten Mal, erschöpft und mit hängenden Armen im Liegestuhl sitzend; alles Leben scheint ihm zu entweichen, die Farbe des gefärbten Haares läuft über sein erhitztes Gesicht, die Schminke beginnt sich aufzulösen. Der Junge läßt das Spiel Spiel sein, wandert an die Wasserlinie, wissend, dass Aschenbach ihn beobachtet. Er hebt den Arm, nachdem er sich versichert hat, dass der Blick des alten Mannes auf ihm ruht, und weist in die Ferne. Aschenbach versucht, sich zu erheben, sinkt aber tot neben dem Liegestuhl zusammen.

Doch ist diese Annahme keineswegs generalisierbar. Einen geradezu gegenteiligen Weg geht Morte a Venezia (Tod in Venedig, Italien 1971, Luchino Visconti): Der alternde Komponist Gustav von Aschenbach (Dirk Bogarde) lernt in Venedig, das während seines Urlaubs von einer Cholera-Epidemie heimgesucht wird, den polnischen Jungen Tadzio (Björn Andrésen), verfällt ihm, als sei er von einem lange verdrängten sexuellen Impuls überwältigt worden. Er verliert sich immer mehr in seinen Gefühlen für den Jungen, läßt sich am Tag, bevor die polnische Familie abreist, zu einem italienischen Beau stilisieren. Am Strand sieht er Tadzio, der mit Freunden im Sand spielt, zum letzten Mal, erschöpft und mit hängenden Armen im Liegestuhl sitzend; alles Leben scheint ihm zu entweichen, die Farbe des gefärbten Haares läuft über sein erhitztes Gesicht, die Schminke beginnt sich aufzulösen. Der Junge läßt das Spiel Spiel sein, wandert an die Wasserlinie, wissend, dass Aschenbach ihn beobachtet. Er hebt den Arm, nachdem er sich versichert hat, dass der Blick des alten Mannes auf ihm ruht, und weist in die Ferne. Aschenbach versucht, sich zu erheben, sinkt aber tot neben dem Liegestuhl zusammen. Alter im Film ist aber kein Genre, sondern ein Themenfeld. Und es ist nicht erst in jüngster Zeit entstanden. Ein Film wie Ingmar Bergmans Smulltronstället (Wilde Erdbeeren, Schweden 1957) handelt vom Sterben, vom Umgang mit Erinnerung, von Schuld und Verzicht – er ist nicht deshalb ein „gerontologischer Film“, weil ein alter Darsteller (Victor Sjöström) die Rolle eines Alten spielt. Und auch Münchhausen (Deutschland 1942/43, Josef von Baky) ist kein „Altersfilm“, weil die Münchhausen-Figur tatsächlich uralt ist und sterben will, das Recht auf Tod als Element des Lebens zurückfordert.

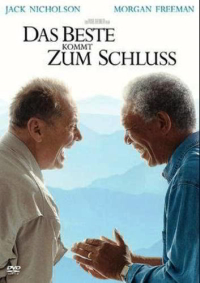

Alter im Film ist aber kein Genre, sondern ein Themenfeld. Und es ist nicht erst in jüngster Zeit entstanden. Ein Film wie Ingmar Bergmans Smulltronstället (Wilde Erdbeeren, Schweden 1957) handelt vom Sterben, vom Umgang mit Erinnerung, von Schuld und Verzicht – er ist nicht deshalb ein „gerontologischer Film“, weil ein alter Darsteller (Victor Sjöström) die Rolle eines Alten spielt. Und auch Münchhausen (Deutschland 1942/43, Josef von Baky) ist kein „Altersfilm“, weil die Münchhausen-Figur tatsächlich uralt ist und sterben will, das Recht auf Tod als Element des Lebens zurückfordert. Die Helden des Film The Bucket List (Das Beste kommt zum Schluss, USA 2007, Rob Reiner) sind zwei Männer, Ende der 60. Ein Milliardär (Cole / Jack Nicholson), ein Automechaniker (Carter / Morgan Freeman), beide Ende 60. Beide haben Krebs. Sie lernen sich im Krankenhaus kennen, das dem Reichen gehört. Zweibettzimmer, grundsätzlich, es gebe keine Unterschiede, hatte der Reiche ganz am Anfang proklamiert. Das ungleiche Paar gewöhnt sich aneinander, Chemotherapien egalisieren, bei aller Distanz, die spürbar bleibt. Es ist die Gebrechlichkeit des Körperlichen, die Phasen des Erbrechens, der Erschöpfung, der Müdigkeit, die in der erzwungenen Nähe der beiden Protagonisten ihre Annäherung möglich macht. Erst als für beide feststeht, dass die Befunde schlecht sind und ihnen ein halbes, vielleicht ein ganzes Jahr Lebenszeit verbleibt, solidarisieren sie sich. Carter hatte eine Liste aufzuschreiben begonnen, auf der er diejenigen Dinge, die in seinem Leben noch zu tun bleiben, notiert. So zum Lachen zu kommen, dass er weinen muß; etwas Erhabenes sehen. Die Idee dazu stammte aus dem einen halben Semester Philosophiestudium, in der die Studenten eine solche Liste zusammenstellen sollten. Angesichts des schlechten Befundes zerknüllt er die Liste, Cole, der Milliardär, findet sie, setzt sie seinerseits fort. „Löffelliste“ – die Liste, die man sich vornimmt, „bevor man die Löffel abgibt“: Der Zynismus der Benennung deutet auf die Selbstdistanz hin, mit der die beiden Todgeweihten ihre lebensgeschichtliche Situation wahrnehmen. Die beiden gehen auf eine Weltreise, auf der sie die Liste abarbeiten. Sie geraten in eine wahre Kaskade von Urlaubsszenarien, unterbrochen durch Gespräche über Todesvorstellungen in der einen oder anderen Kultur. Am Ende kehren sie zurück. Carter bricht zusammen, wird erneut eingeliefert, stirbt. Cole hält die Totenrede für seinen Leidensgenossen. Den letzten Punkt der Liste – einen fremden Menschen zu etwas Besserem machen – streicht er aus: Er ist selbst derjenige, der von Carter gelernt hat, das Wichtige im Leben zu sehen. So führt denn der Film einen Wertediskurs, der unterhalb der Geschichte liegt. Der vieldimensionale Kontrast der beiden Hauptfiguren führt mitten hinein in einen tiefen Wertekonflikt der amerikanischen Realität – Konsumismus (den man zynischerweise als „Ich konsumiere, also bin ich“ resümieren könnte) gegen ein Universum fundamentaler Werte, die den Familienzusammenhalt als Kern der moralischen Welt ansieht. Der Tod Carters hat Cole verändert. Der Film beginnt und endet mit Carters Stimme, die im Voice-Over erzählt, dass Cole mit 81 Jahren an einem sonnigen Maitag verstorben sei: „Die Augen geschlossen, aber das Herz geöffnet.“

Die Helden des Film The Bucket List (Das Beste kommt zum Schluss, USA 2007, Rob Reiner) sind zwei Männer, Ende der 60. Ein Milliardär (Cole / Jack Nicholson), ein Automechaniker (Carter / Morgan Freeman), beide Ende 60. Beide haben Krebs. Sie lernen sich im Krankenhaus kennen, das dem Reichen gehört. Zweibettzimmer, grundsätzlich, es gebe keine Unterschiede, hatte der Reiche ganz am Anfang proklamiert. Das ungleiche Paar gewöhnt sich aneinander, Chemotherapien egalisieren, bei aller Distanz, die spürbar bleibt. Es ist die Gebrechlichkeit des Körperlichen, die Phasen des Erbrechens, der Erschöpfung, der Müdigkeit, die in der erzwungenen Nähe der beiden Protagonisten ihre Annäherung möglich macht. Erst als für beide feststeht, dass die Befunde schlecht sind und ihnen ein halbes, vielleicht ein ganzes Jahr Lebenszeit verbleibt, solidarisieren sie sich. Carter hatte eine Liste aufzuschreiben begonnen, auf der er diejenigen Dinge, die in seinem Leben noch zu tun bleiben, notiert. So zum Lachen zu kommen, dass er weinen muß; etwas Erhabenes sehen. Die Idee dazu stammte aus dem einen halben Semester Philosophiestudium, in der die Studenten eine solche Liste zusammenstellen sollten. Angesichts des schlechten Befundes zerknüllt er die Liste, Cole, der Milliardär, findet sie, setzt sie seinerseits fort. „Löffelliste“ – die Liste, die man sich vornimmt, „bevor man die Löffel abgibt“: Der Zynismus der Benennung deutet auf die Selbstdistanz hin, mit der die beiden Todgeweihten ihre lebensgeschichtliche Situation wahrnehmen. Die beiden gehen auf eine Weltreise, auf der sie die Liste abarbeiten. Sie geraten in eine wahre Kaskade von Urlaubsszenarien, unterbrochen durch Gespräche über Todesvorstellungen in der einen oder anderen Kultur. Am Ende kehren sie zurück. Carter bricht zusammen, wird erneut eingeliefert, stirbt. Cole hält die Totenrede für seinen Leidensgenossen. Den letzten Punkt der Liste – einen fremden Menschen zu etwas Besserem machen – streicht er aus: Er ist selbst derjenige, der von Carter gelernt hat, das Wichtige im Leben zu sehen. So führt denn der Film einen Wertediskurs, der unterhalb der Geschichte liegt. Der vieldimensionale Kontrast der beiden Hauptfiguren führt mitten hinein in einen tiefen Wertekonflikt der amerikanischen Realität – Konsumismus (den man zynischerweise als „Ich konsumiere, also bin ich“ resümieren könnte) gegen ein Universum fundamentaler Werte, die den Familienzusammenhalt als Kern der moralischen Welt ansieht. Der Tod Carters hat Cole verändert. Der Film beginnt und endet mit Carters Stimme, die im Voice-Over erzählt, dass Cole mit 81 Jahren an einem sonnigen Maitag verstorben sei: „Die Augen geschlossen, aber das Herz geöffnet.“ Ein anderer ist auch der Held in Clint Eastwoods Film Gran Torino (USA 2008) am Ende geworden: Walt Kowalski (von Eastwood selbst gespielt) ist Koreakrieg-Veteran, hat 25 Jahre am Band der Detroiter Autofabriken gearbeitet, ist einsam und verbittert – und reaktionärer Rassist. In das Nachbarhaus zieht eine Gmong-Familie ein, aus dem Bergland im Dreieck von Thailand, Laos und Vietnam; Kowalski beäugt mit Misstrauen und Ablehnung, was nebenan geschieht, bis er die Asiaten zufällig aus einer Notlage befreit. Er wird mit Dankesbezeugungen überhäuft; der Tochter gelingt es, ihn zu einem Familienfest einzuladen, auf dem er nicht nur asiatische Kochkunst kennen und schätzen lernt, sondern auch die Nähe und Wärme dieser ihm so fremden Welt, die Geltung von Respekt und Höflichkeit zwischen den Generationen vor allem. Die weißen Jugendlichen der Stadt haben beides längst verloren und kämpfen nur noch in der Formation von Gangs äußerst gewalttätig um die Vorherrschaft in den Straßen (und damit auch um den Drogenmarkt). Kowalski nimmt widerstrebend den schüchternen Nachbarssohn unter seine Fittiche, nennt ihn zunächst toad (= Kröte), verhöhnt ihn gar als pussyboy (= unmännlicher und feiger junger Mann mit homosexuellen Attributen), bevor er ihn als lernwilligen und gutmütigen Teenager kennen- und schätzenlernt. Am Ende wird der Junge von jugendlichen weißen Gangstern bedroht – und Kowalski rettet ihn, indem er sie provoziert und sie ihn in einer Explosion von Wut und Gewalt erschießen. Er bleibt in einer Kreuzigungsgeste auf der Straße liegen – Tod in einer christologischen Symbolik, die in dem Film zunächst den Rahmen für einen für rechtschaffen gehaltenen Rassismus bildete und dann zum Symbol einer verzweifelten Gegenwehr gegen rassistische Gewalt wurde. Tod als Rückkehr in die ursprünglichen Bestimmungen der Religion? Als Geste der Vergebung? Das Ende bleibt ebenso überraschend wie rätselhaft.

Ein anderer ist auch der Held in Clint Eastwoods Film Gran Torino (USA 2008) am Ende geworden: Walt Kowalski (von Eastwood selbst gespielt) ist Koreakrieg-Veteran, hat 25 Jahre am Band der Detroiter Autofabriken gearbeitet, ist einsam und verbittert – und reaktionärer Rassist. In das Nachbarhaus zieht eine Gmong-Familie ein, aus dem Bergland im Dreieck von Thailand, Laos und Vietnam; Kowalski beäugt mit Misstrauen und Ablehnung, was nebenan geschieht, bis er die Asiaten zufällig aus einer Notlage befreit. Er wird mit Dankesbezeugungen überhäuft; der Tochter gelingt es, ihn zu einem Familienfest einzuladen, auf dem er nicht nur asiatische Kochkunst kennen und schätzen lernt, sondern auch die Nähe und Wärme dieser ihm so fremden Welt, die Geltung von Respekt und Höflichkeit zwischen den Generationen vor allem. Die weißen Jugendlichen der Stadt haben beides längst verloren und kämpfen nur noch in der Formation von Gangs äußerst gewalttätig um die Vorherrschaft in den Straßen (und damit auch um den Drogenmarkt). Kowalski nimmt widerstrebend den schüchternen Nachbarssohn unter seine Fittiche, nennt ihn zunächst toad (= Kröte), verhöhnt ihn gar als pussyboy (= unmännlicher und feiger junger Mann mit homosexuellen Attributen), bevor er ihn als lernwilligen und gutmütigen Teenager kennen- und schätzenlernt. Am Ende wird der Junge von jugendlichen weißen Gangstern bedroht – und Kowalski rettet ihn, indem er sie provoziert und sie ihn in einer Explosion von Wut und Gewalt erschießen. Er bleibt in einer Kreuzigungsgeste auf der Straße liegen – Tod in einer christologischen Symbolik, die in dem Film zunächst den Rahmen für einen für rechtschaffen gehaltenen Rassismus bildete und dann zum Symbol einer verzweifelten Gegenwehr gegen rassistische Gewalt wurde. Tod als Rückkehr in die ursprünglichen Bestimmungen der Religion? Als Geste der Vergebung? Das Ende bleibt ebenso überraschend wie rätselhaft. Die Beispiele legen die Annahme nahe, dass das Ende des Lebens als Bilanzierung des Lebenslaufes und der darin verfolgten Sinnentwürfe ausgelegt ist. Die meisten Geschichten zeigen, dass die Sterbenden mit sich ins Reine kommen, dass sie die Lebenserzählung schließen können, ohne Disharmonien ertragen zu müssen. Ein Beispiel ganz anderer Art ist die schwarze Komödie Toto le héros (Toto der Held, Belgien/BRD/Frankreich 1991, Jaco van Dormael): Die in komplexen Flashbacks und Flashforwards erzählte Geschichte umfasst das ganze Leben des Titelhelden (gespielt von Michel Bouquet); er glaubt schon im Alter von acht Jahren, nach seiner Geburt mit dem reichen Nachbarssohn Alfred vertauscht worden zu sein; immer hat der andere das Glück, Toto das Nachsehen; als er sich verliebt, ist es eine Frau, die sich als Gattin des anderen herausstellt; kein abenteuerliches Leben, sondern kleinbürgerliche Existenz als Landvermesser – der Preis, den Toto, der Verlierer, bezahlt, den Gewinn streicht der reiche andere ein. Erst im süffisanten Greisenalter von 80, inzwischen im Altersheim, beginnt er, hinterhältige Mordpläne gegen den anderen zu schmieden – versuchend, eine offene Rechnung wegen seines misslungenen Lebens zu begleichen. Die Bilanz mag nicht zum Ausgleich zu kommen, das Gefüge von Hoffnungen und Blockierungen, von Wünschen und Enttäuschungen bleibt negativ. Hier geht es nicht mehr um Werte, sondern um einen Glücksanspruch, der nicht eingelöst wurde, der sich aber auf den anderen projizieren lässt (als stünden sich Ego und Alter Ego gegenüber).

Die Beispiele legen die Annahme nahe, dass das Ende des Lebens als Bilanzierung des Lebenslaufes und der darin verfolgten Sinnentwürfe ausgelegt ist. Die meisten Geschichten zeigen, dass die Sterbenden mit sich ins Reine kommen, dass sie die Lebenserzählung schließen können, ohne Disharmonien ertragen zu müssen. Ein Beispiel ganz anderer Art ist die schwarze Komödie Toto le héros (Toto der Held, Belgien/BRD/Frankreich 1991, Jaco van Dormael): Die in komplexen Flashbacks und Flashforwards erzählte Geschichte umfasst das ganze Leben des Titelhelden (gespielt von Michel Bouquet); er glaubt schon im Alter von acht Jahren, nach seiner Geburt mit dem reichen Nachbarssohn Alfred vertauscht worden zu sein; immer hat der andere das Glück, Toto das Nachsehen; als er sich verliebt, ist es eine Frau, die sich als Gattin des anderen herausstellt; kein abenteuerliches Leben, sondern kleinbürgerliche Existenz als Landvermesser – der Preis, den Toto, der Verlierer, bezahlt, den Gewinn streicht der reiche andere ein. Erst im süffisanten Greisenalter von 80, inzwischen im Altersheim, beginnt er, hinterhältige Mordpläne gegen den anderen zu schmieden – versuchend, eine offene Rechnung wegen seines misslungenen Lebens zu begleichen. Die Bilanz mag nicht zum Ausgleich zu kommen, das Gefüge von Hoffnungen und Blockierungen, von Wünschen und Enttäuschungen bleibt negativ. Hier geht es nicht mehr um Werte, sondern um einen Glücksanspruch, der nicht eingelöst wurde, der sich aber auf den anderen projizieren lässt (als stünden sich Ego und Alter Ego gegenüber). Eine nochmals andere Wendung nimmt Dialogue avec mon jardinier (Dialog mit meinem Gärtner, Frankreich 2007, Jean Becker): Hier ist die Begegnung mit der Kunst zugleich Vorbereitung des Todes: Der Film handelt von einem naiven Arbeiter, einem pensionierten Eisenbahner, der im Lauf des Films in langen Gesprächen mit einem Maler, in dessen Garten er arbeitet, mit Mozart konfrontiert wird. Der Film ist frei von (nondiegetischer) Filmmusik. Der Gärtner lernt, sich mit dem „Schönen“ zu befassen, angesichts seines Alters und des nahenden Todes bereit, sich auf die ihm so fremden Klänge einzulassen. Erst ganz am Ende sehen wir den Mann, der nicht mehr laufen kann, liegend vor seinen Blumen im Garten. Er hat ein Transistorradio dabei, es spielt ein Klarinettenkonzert von Mozart. Die Musik löst sich vom plärrenden Klang des Radios, beginnt die Szene zu dominieren, nimmt den vollen Umfang des 5.1-Klangvolumens an. Vom Diegetischen „verschiebt“ sie sich ins Nondiegetische (in einem musikfreien Film sowieso schon hochsignifikant). Sie überlagert den Tod des Gärtners, sublimiert ihn vielleicht. Eine Kitsch-Strategie, sicherlich. Aber auch ein Hinweis darauf, dass die Erfahrung des Todes mit der Erfahrung des Ästhetischen in Verbindung gebracht wird.

Eine nochmals andere Wendung nimmt Dialogue avec mon jardinier (Dialog mit meinem Gärtner, Frankreich 2007, Jean Becker): Hier ist die Begegnung mit der Kunst zugleich Vorbereitung des Todes: Der Film handelt von einem naiven Arbeiter, einem pensionierten Eisenbahner, der im Lauf des Films in langen Gesprächen mit einem Maler, in dessen Garten er arbeitet, mit Mozart konfrontiert wird. Der Film ist frei von (nondiegetischer) Filmmusik. Der Gärtner lernt, sich mit dem „Schönen“ zu befassen, angesichts seines Alters und des nahenden Todes bereit, sich auf die ihm so fremden Klänge einzulassen. Erst ganz am Ende sehen wir den Mann, der nicht mehr laufen kann, liegend vor seinen Blumen im Garten. Er hat ein Transistorradio dabei, es spielt ein Klarinettenkonzert von Mozart. Die Musik löst sich vom plärrenden Klang des Radios, beginnt die Szene zu dominieren, nimmt den vollen Umfang des 5.1-Klangvolumens an. Vom Diegetischen „verschiebt“ sie sich ins Nondiegetische (in einem musikfreien Film sowieso schon hochsignifikant). Sie überlagert den Tod des Gärtners, sublimiert ihn vielleicht. Eine Kitsch-Strategie, sicherlich. Aber auch ein Hinweis darauf, dass die Erfahrung des Todes mit der Erfahrung des Ästhetischen in Verbindung gebracht wird.