Globalisierung der Religionen |

Notizen VIIIEin BlogsurrogatextraktAndreas Mertin Protestantismus und Bild / 02.10.2014

Das Titelbild der Broschüre der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Thema Bibel und Bild ziert auf weißem Hintergrund ein grau-weißes Kreuz, das in einem Pinsel endet. Trivialer geht es nicht. Da lobe ich mir doch die Bildende Kunst der Gegenreformation, die - protestantischer als der Protestantismus heutzutage – nach dem Verhältnis des Einzelnen zum Bild fragt, und auf deren Bildern Christus de-zentriert platziert (d.h. verrückt) ist und der Betrachter in Gestalt des Malers fragend ins Bild drängt. Und deshalb lautet mein Motto zumindest für heute: Francisco de Zurbarán statt Lukas Cranach! Francisco de Zurbarán oder Lukas Cranach? / 03.10.2014

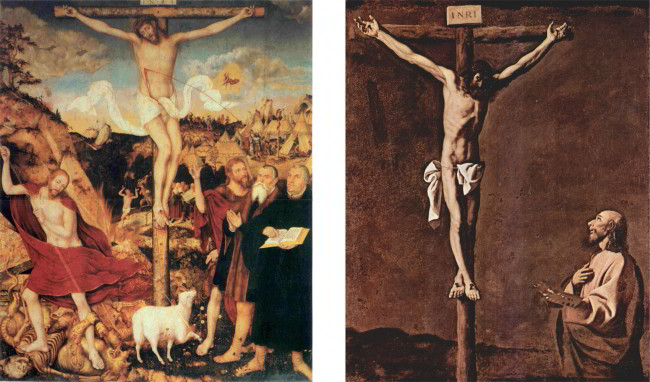

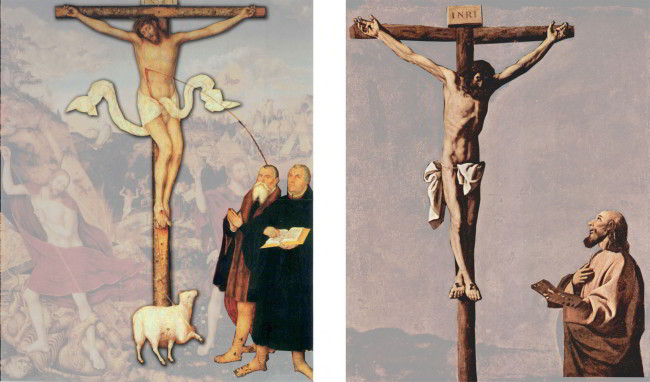

Gut 100 Jahre liegen zwischen diesen beiden Bildern. Beide Werke sind in einem gewissen Sinne Propaganda-Bilder, sie illustrieren / dokumentieren / zelebrieren bestimmte theologische bzw. kirchliche Einsichten und Sätze. Nur scheinbar ist ihnen dabei das zentrale Motiv gemeinsam: die Kreuzigung Jesu. Das linke Bild, 1552 begonnen, 1555 durch den Sohn des Malers fertiggestellt, versinnbildlicht die neue protestantische Lehre von der unmittelbaren Rechtfertigung des Sünders ohne vermittelnde klerikale Heilsinstitutionen. Das rechte Bild, 1660 gemalt, zeigt eine Szene der christlichen Legendenwelt, wonach der Evangelist Lukas zugleich auch der erste Maler der Christenheit gewesen sei (weshalb wir angeblich heute auch über authentische Christusbilder verfügen sollen). Beide Bilder zeigen jeweils den Maler selbst im Bild. Links, Lukas Cranach der Ältere, dem das Blut Christi (der Blutstrahl der Gnade) unmittelbar auf das Haupt spritzt. Rechts Francisco de Zurbarán, dessen Gesichtszüge man in der Figur des Lukas erkannt haben will. Beide Maler bringen sich also unmittelbar in das Bild ein.

Unbestreitbar different ist die inhaltliche Bildgestaltung. Während beim Simultanbild Cranachs im Hintergrund nahezu das gesamte protestantische Gesetz-und-Evangelium- bzw. Gesetz-und-Gnade-Programm abläuft (der Sündenfall und die Schöpfung fehlen freilich und Moses und die Propheten geraten auf die rechte Seite des Bildes) und das Werk von der Fülle der Details fast überquillt, ist das Bild von Zurbarán asketisch reduziert, nicht einmal ein Minimum an Figuren (etwa Maria und Johannes) finden sich unter dem Kreuz, alles ist konzentriert auf die visuelle Kommunikation zwischen dem Maler Lukas (bzw. Zurbarán) und Christus am Kreuz. Der Hintergrund ist dunkelbraun, der Horizont knapp angedeutet. Man spürt diesem Bild den Bruch an, den die Malerei Caravaggios (1571-1610) für die Kunst Europas bedeutet hat. Geht man nun der Beziehungskonstellation zwischen Maler und Kreuzigungsszene nach, ergeben sich einige Auffälligkeiten. In beiden Fällen ist der Maler am rechten Bildrand dargestellt, einmal blickt er den Betrachter direkt an, einmal scheint blickt er auf Christus und scheint sich in einem direkten Dialog mit ihm zu befinden. Es handelt sich um virtuelle Begegnungen, denn natürlich sind weder Cranach, Zurbarán noch Lukas (Lk 1, 1-5) Jesus persönlich begegnet.

Beide Bilder geben somit Zeugnis ab von religiösen Beziehungen. Nun hat Cranach aus seiner Zeit nicht nur sich selbst, sondern auch Martin Luther prominent ins Bild gesetzt. Es ist weniger eine Erkenntnis der Botschaft Christi durch Cranach, die wir hier dargestellt sehen, als vielmehr sein Begreifen der Lehre Luthers. Luther verweist auf die Schrift, vielleicht auf Johannes 3, 14-16: „Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“

Vor allem aber ist Cranachs Bild ein durch und durch „religionspädagogisches“ Werk, dass die künstlerische Arbeit ganz der theologisch-didaktischen Zielsetzung unterordnet. Selbst wenn man es als eine Art künstlerisches Testament über Cranachs Einsatz für die Reformation wertet, fällt es schwer, es nicht unter Bildpropaganda einzuordnen. Vor allem der pädagogische Blick Cranachs aus dem Bild heraus auf den Betrachter ist – neben seinen ostentativ gefalteten Händen – problematisch. Es ist in einem schlechten Sinne theatralisch.

Entschuldung – Verschuldung: 709 Jahre Differenz / 04.10.2014

„Am 6. Februar 1300 kaufte Enrico Scrovegni, ein reicher Bankier, Kaufmann und Adliger aus Padua, das verfallene römische Amphitheater (Arena) in den Außenbezirken von Padua, um einen Familienpalast zu errichten, der heute zerstört ist, und um eine Kapelle im Gedenken an seinen Vater, den Bankier Rinaldo, bauen zu lassen. Dieser Rinaldo Scrovegni erscheint in Dante Alighieris Göttlicher Komödie wegen Wuchers in die Hölle verbannt. Im selben Jahr, dem ersten Heiligen Jahr, eingeführt durch Papst Bonifatius VIII., wurde bereits der Grundstein zum Bau der nur 30 Meter langen Kapelle gelegt. 1302 begann der Bau der Kapelle, nachdem die benachbarten Augustinereremiten die Baupläne genehmigt und Bischof Ottobone di Razzia seine Zustimmung erteilt hatte. Am 25. März 1305, am Fest Mariä Verkündigung, wurde die Kapelle, die Unserer Lieben Frau von der Nächstenliebe gewidmet worden war, geweiht. Der Raum der Kapelle ist 20,5 m mal 8,5 m groß und 18,5 m hoch. Die Decke bildet ein Tonnengewölbe. Unter einem großen Bogen befindet sich die enge und tiefe Apsis im Osten mit zwei hohen gotischen Spitzbogenfenstern. Ein großes Drillingsfenster mit gotischem Spitzbogen in der Stirnwand und sechs hohe einbögige Seitenfenster auf der Südseite belichten den Raum. Aufgrund der Berücksichtigung der Ausmalung bereits bei der Bauplanung wird Giotto auch als Architekt vermutet“ [wikipedia, Art. Scrovegni-Kapelle]

Zur Neueröffnung von „The Mall of Berlin“ schreibt Johannes Novy in einem lesenswerten Gastbeitrag der ZEIT unter dem bezeichnenden Titel „Und noch eine Konsumhölle“:

Im Diskussionsforum unterhalb des Artikels in der ZEIT schrieb jemand:

Vergleicht man die Berliner Mall mit dem Aufbau des Bildprogramms von Giotto in der Scrovegni-Kapelle in Padua ergeben sich interessante Parallelen. Dort, wo bei Giotto das Jüngste Gericht platziert ist, also am Ausgang der Scrovegni-Kapelle beim Übergang vom Sakralen zum Profanen, öffnet sich auch die Berliner Mall der Welt, der Konsument verlässt den Konsumtempel und begibt sich zurück in die Profanität des Alltags. Während sich aber Giotto in Padua die Scheidung von Gut und Böse (Himmel und Hölle) im Übergang von Sakralem zum Profanen angelegentlich sein lässt, tritt der Konsument aus der Mall nur ins Freie. Noch gibt es keine moralischen oder sozialen Warnlampen, wenn oder weil man auf das Shoppen verzichtet hat. John Fiske hat schon 1989 in seinen Reflexionen zum „Lustvoll schoppen“ darauf hingewiesen, dass es in den Einkaufszentren keinesfalls nur um das Einkaufen gehe, sondern um visuelle Kommunikation, ja, dass Einkaufszentren sozusagen visuelle Feste sind: „Eine der geläufigsten Praktiken von Konsumentinnen ist das Schaufensterbummeln, ein Konsumieren von Bildern, ein imaginativer, weil imaginärer, Gebrauch der Sprache der Waren, der sich (oder auch nicht) in den Kauf der tatsächlichen Waren verwandeln kann. Dieses »proletarische Shopping« ist eng mit der Macht des Sehens verbunden.“ [Fiske, John (2003): Lesarten des Populären. Wien: Löcker, S. 25-50] Wenn das zuträfe, dann müsste man die Front der Schaufenster in der Mall als Abfolge von Bildern deuten und jedes dieser Bilder erzählt dann eine andere Geschichte. Dagegen spricht auch nicht, dass nahezu alle Einkaufszentren in Deutschland die gleichen Geschichten erzählen (von H&M, C&A, Saturn, Deichmann usw.). Denn das trifft auch für Giottos oder Duccios visuelle Erzählzyklen zu Christus zu. Und ähnlich wie in mittelalterlichen Kirchen, ginge es dann gar nicht darum, die Bilder zu verstehen, ihre Gehalte sich zu Eigen zu machen, sondern sich nicht von den Bildern und durch die Bilder ausschließen zu lassen.

Die viergeschossige Struktur, die bei der Mall modifiziert vom alten Kaufhaus Wertheim übernommen wurde [Johannes Novy notiert dazu allerdings: „Mit dem nach Plänen von Alfred Messel gebauten Kaufhaus, das im frühen 20. Jahrhundert als eines der schönsten Deutschlands galt, hat das Projekt am gleichen Ort etwa so viel zu tun, wie Einsteins Relativitätstheorie mit der Behauptung, alles sei relativ.“], findet sich auch in Padua. Sie erst erzeugt dieses Gefühl der kompakten Bilderflut und einer Geschichte, die sich hier erleben lässt. Petrus und Paulus – Bildsprache / 05.10.2014

Bei dem Bild handelt es sich um El Grecos Darstellung von Petrus und Paulus aus der Zeit vor 1592, die heute in der Eremitage in St. Petersburg hängt. Das Bild, Öl auf Leinwand, ist 121x105 cm groß. Durch die Zusammenstellung der beiden Apostel kann El Greco, darauf verweist der Kommentar der Eremitage, vor allem ihre verschiedenen Persönlichkeiten herausarbeiten: „St Paul is devout and passionate, St Peter gentle and meek. The poses and gestures, the colours and expression, the superb technique, all these emphasize the contrast between the two.” (Eremitage St. Petersburg)

Das Entscheidende ist aber die Tatsache, dass sich Petrus und Paulus in ihren Gesten überhaupt nicht berühren, kein freundlicher kollegialer Handschlag nach Beendigung einer Kontroverse. El Greco legt Wert auf die Differenz ihrer Hände. Petrus, der den Schlüssel zum Himmel kaum zeigt, greift zudem nicht in den Bildraum des Paulus hinein, während sich Paulus in den Vordergrund drängt. Kollegialität sieht anders aus. El Greco hat etwa 15 bis 18 Jahre später das gleiche Motiv noch einmal gemalt. Das ist für ihn und die damalige Zeit nicht unüblich, es gibt viele Wiederholungen bei Greco, nicht zuletzt auch bei diesem Motiv. Die Wiederholung entstand zwischen 1605 und 1608, ist 124 x 93 cm groß (ist also etwas gedrängter) und hängt heute im Nationalmuseum von Stockholm.

Auffallend ist nicht nur die stärker expressive Note, sondern vor allem der Umstand, dass beide Apostel deutlich gealtert sind. Paulus ist zur Zeit des Apostelkonzils ja vermutlich erst 43 Jahre alt, El Greco billigt ihm auf dem zweiten Bild einige Jahre (oder einige Entbehrungen) mehr zu; vor allem büßt er an Charisma ein. Auch Petrus unterliegt der Alterung, aber hier sind es nur die Haare, die weiß geworden sind. An den Gesten aber hat sich wenig geändert, immer noch keine Berührung der Hände.

Es ist 92x116 cm groß und wird in die Zeit zwischen 1590 und 1600 datiert, und damit zeitlich zwischen den beiden anderen Werken. Auch wenn die porträthaften Züge übereinstimmen, liegt hier eine abgewandelte Komposition vor. Paulus stützt sich nun nicht auf die Schrift, sondern hält sein Attribut, das Schwert. Vor allem aber fällt die veränderte Gestik ins Auge, denn nun berühren sich die Hände der Apostel, ja Petrus stützt die Hand des Paulus und verweist auf ihn.

Wenn man die Hände als Botschafter begreift, dann sagen sie ja auf den ersten beiden Bildern, dass Paulus für eine Öffnung und Weitung eintritt, während Petrus für eine eher zurückhaltend geschlossene Lösung plädiert, und dass diese beiden Lösungen miteinander inkompatibel sind. Auf dem dritten Bild steht Petrus aber Paulus zur Seite, ja, er hat nun die deutlichere Handgeste, während sich die Hand von Paulus gedreht hat. Sollte die zeitliche Abfolge allerdings so sein, dass das Bild aus Barcelona zwischen den beiden anderen liegt (was trotz der Unsicherheit der zeitlichen Zuschreibungen wahrscheinlich ist), dann muss man fragen, warum Greco schließlich zur ersten Lösung zurückgekehrt ist.

Im Blick auf die Deutung der Synode in Rom stehen somit zwei Bildalternativen zur Verfügung. Einerseits der die Kontroverse zwischen den Aposteln betonende Bildtyp, der den Konflikt zwischen einer offenen und einer geschlossenen Lösung akzentuiert. Andererseits der die Gemeinsamkeit der Lehre(n) betonende Bildtyp, welcher die beiden konkurrierenden Positionen zugunsten einer offenen Lösung aufhebt. Wenn das kein interessanter Bildausblick für die römische Synode ist – wie immer ihre Ergebnisse aussehen mögen. Und erstens kommt es anders / 23.10.2014

Nach der Bischofssynode zu Ehe und Familie stellt sich dem protestantischen Betrachter die Frage, ob der Riss innerhalb der katholischen Welt nicht sehr viel größer ist, als man angenommen hat und als es öffentlich dargestellt wurde. Der Riss, so scheint es mir, ist nicht nur ein Riss zwischen Randerscheinungen der katholischen Kirche (wie den traditionalistischen Gruppen) und ihrem Mainstream, sondern er geht mitten durch die Synode selbst. Wenn in anschließenden Interviews die eine Seite die andere implizit als Satan bezeichnet (so direkt sagt man das nicht, aber man wirft der Gegenseite vor, alles durcheinander zu werfen), scheint mir eine Grenze der Kommunikation überschritten und ein Tabu gebrochen zu sein, das darin besteht, dem Gegenüber wenigstens guten Willen und hehre Absichten zu unterstellen. Wenn darüber hinaus ein konservativer Gastkommentator auf kath.net fordert, wenn der Papst sich nicht auf seiner (des Kommentators) Linie bewege, brauche man eben einen neuen Papst, ist das ebenso eine skandalöse Tabuverletzung, weil es dem Gegenüber keinen Handlungsspielraum mehr einräumen möchte. Entweder so wie ich will oder der kommt weg – das ist eine schreckliche und menschenverachtende Philosophie. Und dieser ganze Eindruck des Intrigantenstadels, der ja beileibe nicht nur von den säkularen Medien vermittelt wurde, ist des thematischen Anlasses unwürdig. Aber man muss sich nach der Synode auch fragen, ob der Riss zwischen katholischem Ordo und der Welt nicht noch größer ist als bisher angenommen, wenn es etwa der Synode nicht einmal gelingt, in der erforderlichen Stimmenzahl die Homosexuellen in der Kirche wenigstens willkommen zu heißen (und ihnen nicht nur barmherzig – oder wie es in einer Erstübersetzung hieß: mitleidig gegenüber zu treten).

Warum gelingt es katholischen Würdenträgern allenfalls zu sagen: "Die Identität eines Menschen wird nicht vor allem von seiner sexuellen Tendenz bestimmt", statt: „Jeder muss das Recht haben, frei über sein Sexualleben zu entscheiden“? Warum hat man immer noch das Gefühl, dass viele Bischöfe lieber auf dem Satz beharren: „Die sexuelle Orientierung eines Menschen ist kein Recht.“ Die erleichterte Reaktion vieler fortschrittlich engagierter katholischer Kollegen, es sei doch wenigstens über Homosexualität gesprochen worden, kann ich nicht teilen. Fragt der Passant: „Wo geht’s denn hier zum Bahnhof?“ Antwortet der Theologe: "Ich weiß es auch nicht, aber ich finde es total gut, dass wir beide so offen darüber reden können." Sicher, es ist schon ein Schritt über das Konstatieren einer sexuellen Anomalie hinaus, aber reicht das in der Welt des 21. Jahrhunderts? Analoges ließe sich für die Diskussion um die Familie sagen. Ich hoffe, ich höre irgendwann einmal auch von einer katholischen Synode den Satz: „Familie ist da, wo Menschen dauerhaft und generationenübergreifend persönlich füreinander einstehen und Verantwortung übernehmen“ (Präses Alfred Buß 2010 vor der Synode der Evangelischen Kirche in Westfalen). Wenn in der Bibel steht, „... darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen ...“, dann ist damit eben nicht notwendig die Ehe gemeint, sondern, wie Rut 1,16 zeigt, jede verlässliche Verbindung zweier Menschen. (Vgl. dazu auch Jürgen Ebach, Die Familie aus biblischer Sicht, Impulsreferat bei der Lippischen Synode Detmold, 26.11.2012 sowie ders., Mehr als biologische Beziehungen, FR 26.08.2013). Thron und Altar / 24.10.2014

Erst mit einem Jahr Verspätung stoße ich auf die Titel-Illustration des Themenjahres „Reformation und Politik“ auf der Seite der Lutherdekade. Bisher habe ich sie wohl gesehen, aber nicht wirklich wahrgenommen. An sich finde ich es schon problematisch, Luther in den Farben Schwarz-Rot-Gold zu zeigen, das ist wirklich primitiv assoziativ: Nehmen mal Luther und sprühen ihn schwarz-rot-gold an und schon haben wir ein Symbol für Reformation und Politik. Das liegt eher auf der Ebene eines pawlowschen Reflexes und ist nicht durch die Zwischenschaltung von Verstand und Vernunft charakterisiert. Interessanterweise kursieren im Internet und auf den Seiten der EKD zur Lutherdekade unterschiedliche Versionen des Bildes, die sich im Aufbau ähneln, aber erkennbar andere Botschaften vermitteln. Daher lohnt es sich, den Varianten des Bildes einmal nachzugehen.

Nun ist die Wahl dieses Hintergrundes keineswegs zwingend oder auch nur naheliegend. Wegen der Farben Schwarz-Rot-Gold hätte sich auch die Wartburg angeboten. Noch viel naheliegender wäre aber der Berliner Dom, jene perfekte Symbolisierung der Vermischung von Thron und Altar bzw. Kirche und Politik bis in die Gegenwart. So aber entsteht das Gefühl (und soll wohl auch entstehen), auf der einen Seite stünde die Politik und auf der anderen die Reformation. Nun, jeder, der in Deutschland lebt, weiß, dass das nicht zutrifft. Ich halte den gewählten Bildhintergrund mit der Spree als Raumgliederungselement nicht für zufällig.

Die Wormser Variante hingegen von Ernst Rietschel, 1868 enthüllt, hat zwar das passende Buch, aber die falsche Handhaltung links und vor allem den falschen Kopf ohne Barett. Die Dresdner Variante verzichtet dagegen auf die Schriftrolle, scheint mir in der Kleidung aber besser zu passen. Vielleicht habe ich irgendeine der zahlreichen weiteren Varianten übersehen, aber im Moment scheint es mir, als ob hier die Eisleben- mit der Worms-Variante kombiniert und durch die Dresdner-Variante geglättet worden wäre. Fragt sich nur: Warum und wozu? Ich weiß es nicht.

Ich fürchte, wie schon 2011 bei dem erschreckend naiv visualisierten Motto Am Anfang war das Wort oder 2012 bei der Kampagne zum Themenjahr Musik ist das Ganze auch dieses Mal visuell überhaupt nicht durchdacht. Man hat nicht das Gefühl, dass ein Theologe mit Bild-Kompetenz an dieser Kampagne teilgenommen hat. Überhaupt, diese Form des Hochglanz-Protestantismus, der mit Visualisierungen arbeitet, die Foto- und Werbeagenturen entnommen sein könnten (weil sie von diesen auch entworfen wurden), ist wirklich unerträglich. Inzwischen kann ich zwischen dem optischen Einheitsbrei unserer Innenstädte und dem optischen Einerlei der Verlautbarungen der EKD keinen Unterschied mehr erkennen. Vor die Hunde / 25.10.2014Johannes Graf, Chefkommentator von kath.net, der Blogwartseite des reaktionären Katholizismus, schreibt unter dem Titel ‚In jedem dieser Fälle war es der Hund, der starb’ ein Loblied des Heiligen Geistes. Auch wenn es auf der Synode so ausgesehen habe, als ob die Kirche in Bewegung gerate, so dürften die treuen Katholiken doch sicher sein, dass der Heilige Geist verhindern werde, dass die katholische Kirche sich ändert. Man müsse nur beten, dass alles seinen rechten Gang gehe. Und dann schließt er seinen Beitrag mit einem Zitat von Chesterton:

Das ist ebenso possierlich wie unzutreffend geschrieben. Abgesehen davon, dass nicht klar ist, was „vor die Hunde gehen“ hier bedeutet, so scheinen mir die „Hunde“ Darwin (= Evolutionstheorie) und Voltaire (= Aufklärung) noch überaus lebendig zu sein, und selbst der alte skeptische Humanist (= Humanismus) vital über alle Maßen. Selbst die Arianer, wenn man denn in den Unitariern ihre Nachfolger sieht, sind noch recht munter. Dass es die Albigenser nicht mehr sind, liegt nicht daran, dass ihnen göttlicher Beistand gefehlt hätte, sondern daran, dass dieser Hund von den kirchentreuen Katholiken verfolgt und bestialisch vernichtet wurde. Da kann man als Sieger leicht höhnisch Triumphe feiern. Wann immer man als kirchentreuer Katholik Chestertons unsterblichen Menschen zitiert, sollte man auch Foögendes bedenken:

Recht hat er, der Peter Panter in der Weltbühne vom 9.12.1930. Wer wie Chesterton und seine geifernden Erben den Triumph über die Albigenser feiert, der wird auch bei der nächsten Gelegenheit nicht davor zurückschrecken, abweichende Meinungen auszuschalten. Da bleibe ich doch lieber protestantischer Kyniker und lasse es drauf ankommen. Veralteter Kodex - Oder Feuilletonistische Doppelmoral / 31.10.2014In einem Kommentar für die Süddeutsche Zeitung echauffiert sich Catrin Lorch über den Umstand, dass die Vatikanischen Museen die Sixtinische Kapelle für einen Event von Porsche vermietet haben. Das sei ein Skandal. Nun kann man mit guten Gründen darüber streiten, ob das wirklich ein Skandal ist oder nicht ein Stück Normalität. Seit Jahren schon kann der betuchte Bürger gegen ein erhöhtes Salär außerhalb der Öffnungszeiten im exklusiven Kreise die Sixtinische Kapelle besuchen. Das weiß jeder, der sich mit einem Rombesuch und den dortigen kulturellen „Highlights“ auseinandersetzt. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht darum, dass Lorch insinuiert, der Vatikan begehe hier eine Tabuverletzung, die weniger eine religiöse, sondern eine kulturelle sei. Konsequent wird nämlich die Sixtinische Kapelle als Museum bezeichnet und nicht als religiöser Ort, der kulturell Interessierten zugänglich ist.

Ach, ja? Ich dachte, Museen seien nicht zuletzt jene Orte, in denen sich die Happy few ihrer Differenz zu den von den kulturellen Werten Ausgeschlossenen versichern. Und damit genau das machen, was Porsche mit seinem Auftritt auch macht: Exklusivität herstellen. Nicht umsonst spricht die Kommentatorin von Bürgern und nicht von Menschen. Ja, das Museum ist eine Errungenschaft der Bürger. Lorch fährt fort:

Das ist aus mehreren Gründen nur noch lächerlich. Jedes Museum ist letztlich ein Erbe der Ausbeutung, der Gewalt oder des Krieges. Man kann an Delphi sehr schön zeigen, wie die herausragenden Werke der unterlegenen Völker im Triumph ausgestellt wurden und so die grundlegende Idee des Museums vorbereiteten (Walter Grasskamp, Museumsgründer und Museumsstürmer. Zur Sozialgeschichte des Kunstmuseums). Wenn heute ein Unternehmer einem Museum Teile seiner Kunstsammlung schenkt, stammen dieser in aller Regel aus der Kapitalisierung der Arbeit seiner Angestellten. „Jedes Kunstwerk ist eine abgedungene Untat“ (Th. W. Adorno) Und wenn ein Unternehmen seine Sammlung in einem Museum ausstellt, dann betreibt es eben auch: Marketing. Als ob die Museen dieser Welt nicht schon seit Jahrzehnten genau diese Praxis der Kommerzialisierung ihrer Räume betreiben würden. Und das gilt für die kleinsten bis zu den berühmtesten Museen der Welt. Im Museum meiner Heimatstadt Hagen, dem Karl Ernst Osthaus Museum, heißt der zentrale Raum im ersten Stock nicht nur temporär, sondern dauerhaft „Douglas-Longe“. Das hat mit dem westdeutschen Impuls von Osthaus nur noch wenig, mit Kommerzialisierung aber umso mehr zu tun. Nahezu jedes Museum der Welt vermietet seine Räume für Events, weil es aus der öffentlichen Förderung allein seinen Unterhalt nicht bestreiten kann. Das kann man bedauern, aber es ist ein Fakt der bürgerlichen Gesellschaft. Nun aber dem Vatikan vorzuwerfen, er würde ein Tabu brechen, weil er einer exklusiven Sportautomarke erlaubt, in den Vatikanischen Museen ein Event zu feiern, ist ein typisches Beispiel von Doppelmoral. In Wirklichkeit sind es doch die Bürger (und hier meine ich wirklich: die Bürger) und die Künstler und die Feuilletonisten, die schon seit langer Zeit aus den Museen als Ort der Erkenntnis ein Bordell gemacht haben, das der bloßen Unterhaltung dient. Wer das einmal in seiner ganzen Würdelosigkeit sehen will, im Entsetzen darüber, was angeblich Kultivierte der Kultur antun können, indem sie sie zum banalen Event mit Champagner, Popmusik und Smalltalk verkommen lassen, der sollte sich das Video der Zeitschrift Vogue aus dem Jahr 2011 zur jährlichen(!) Costume Institute Gala at the Metropolitan Museum of Art mit Florence & The Machine anschauen. So schlimm kann kein Porsche-Event sein, dass man sich nach dem Betrachten dieses Videos noch darüber aufregen könnte. Und dieser Mode-Event ist eine Institution! Wenn also Tabubruch, dann haben ihn die Museen, die Künstler, die Happy Few und die sie begleitenden Feuilletonisten und Paparazzi schon seit Jahren und Jahrzehnten begangen. Das Met ohne diese Besucher finden sie hier online Und, um das gleich klarzustellen, nein, dieses Video ist keine bittere Ironie oder Satire über den Kulturbetrieb, sondern authentischer Ausdruck dessen, was die weltweite Kulturschickeria im Umgang mit Werken der Kunstgeschichte für angemessen hält. Ich halte die Met Gala der Vogue nicht für verwerflich, sondern begrüße sie, weil sie mir deutlich vor Augen führt, was Kunst und Kultur immer noch sind: ein Privileg. Und in der distinktiven Nutzung dieses Privilegs unterscheiden sich Bürger, Autofabrikanten und Päpste offenkundig nicht. Cheftheologe / 03.11.2014

|

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/92/am475.htm

|

Wenn in einer Broschüre zum Thema

Wenn in einer Broschüre zum Thema  Und auch die alte Erfahrung aus Pfarrerfortbildungen schlägt voll durch: der evangelische Pfarrer oder Professor kann alles selber und besser: malen, dichten, schriftstellern, musizieren. Den Differenzierungsgewinn der Moderne verachtet er, Autonomie ist ihm ein Gräuel. Und deshalb ist der Protestantismus auch so mittelmäßig. Aber man könnte es auch ehrlich nennen.

Und auch die alte Erfahrung aus Pfarrerfortbildungen schlägt voll durch: der evangelische Pfarrer oder Professor kann alles selber und besser: malen, dichten, schriftstellern, musizieren. Den Differenzierungsgewinn der Moderne verachtet er, Autonomie ist ihm ein Gräuel. Und deshalb ist der Protestantismus auch so mittelmäßig. Aber man könnte es auch ehrlich nennen.

Beide Werke dienten unterschiedlichen Interessen, was man allein schon an ihrer jeweiligen Größe feststellen kann. Das linke Bild ist ein Altarbild mit den Maßen 360x311 cm, das rechte eher ein Andachtsbild mit den Abmessungen 105x84 cm. Man könnte also das Bild von Zurbarán 12mal auf dem Bild von Cranach unterbringen. Da man vor dem Altarbild eine gewisse Entfernung einzuhalten hat, an das Andachtsbild aber näher herantreten kann, gibt es dennoch eine gewisse Vergleichbarkeit der Perspektive.

Beide Werke dienten unterschiedlichen Interessen, was man allein schon an ihrer jeweiligen Größe feststellen kann. Das linke Bild ist ein Altarbild mit den Maßen 360x311 cm, das rechte eher ein Andachtsbild mit den Abmessungen 105x84 cm. Man könnte also das Bild von Zurbarán 12mal auf dem Bild von Cranach unterbringen. Da man vor dem Altarbild eine gewisse Entfernung einzuhalten hat, an das Andachtsbild aber näher herantreten kann, gibt es dennoch eine gewisse Vergleichbarkeit der Perspektive.

Die Bildkomposition ist dabei nicht ohne Eitelkeit, denn durch die dramatische (und zudem inhaltlich kaum begründete) Verlagerung der Szene mit der Ehernen Schlange (nach Num 21, 4-9 und Joh 3, 14-15) an den äußersten rechten Rand des Bildes (also noch rechts von der Verkündigung an die Hirten) gerät eine der zahlreichen Schlangen wie durch Zufall direkt über den Kopf des Künstlers – und die Schlange ist zugleich seit 1508 Emblem auf dem Familienwappen des Bürgers Cranach in Wittenberg.

Die Bildkomposition ist dabei nicht ohne Eitelkeit, denn durch die dramatische (und zudem inhaltlich kaum begründete) Verlagerung der Szene mit der Ehernen Schlange (nach Num 21, 4-9 und Joh 3, 14-15) an den äußersten rechten Rand des Bildes (also noch rechts von der Verkündigung an die Hirten) gerät eine der zahlreichen Schlangen wie durch Zufall direkt über den Kopf des Künstlers – und die Schlange ist zugleich seit 1508 Emblem auf dem Familienwappen des Bürgers Cranach in Wittenberg. Bei Francisco de Zurbarán haben wir dagegen ein auf den ersten Blick zurückhaltendes, geradezu asketisches Bild vor uns, das weniger aufdringlich seine Botschaft an den Mann bringen will – auch wenn es ebenfalls rhetorisch aufgebaut ist. Lukas / Zurbarán am rechten Bildrand agiert quasi als Repräsentant des Betrachters, der nun unvermittelt mit dem Maler in das Bild geraten ist. Er steht in einem unmittelbaren Verhältnis zu Christus direkt unter dem Kreuz. Seine rechte Hand hat er demütig ergriffen an die Brust gelegt, in der Linken hält er die das Bildsujet („Lukas der Maler“) bestimmende Palette. Anders als bei Rogier van der Weydens Lukas malt die Madonna von 1440 oder Jan Gossaerts gleichnamigen Bild von 1520 wird Lukas hier aber gerade nicht beim Malen gezeigt, sondern er hat seine Arbeit unterbrochen: „lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, ... und lasst uns ... aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der ... das Kreuz erduldete“ (Hebr 12). Und genau deshalb, weil es den Betrachter ins Bild holt, ist das Werk von Zurbarán „moderner“ und in einem gewissen Sinn auch evangelischer als das von Cranach.

Bei Francisco de Zurbarán haben wir dagegen ein auf den ersten Blick zurückhaltendes, geradezu asketisches Bild vor uns, das weniger aufdringlich seine Botschaft an den Mann bringen will – auch wenn es ebenfalls rhetorisch aufgebaut ist. Lukas / Zurbarán am rechten Bildrand agiert quasi als Repräsentant des Betrachters, der nun unvermittelt mit dem Maler in das Bild geraten ist. Er steht in einem unmittelbaren Verhältnis zu Christus direkt unter dem Kreuz. Seine rechte Hand hat er demütig ergriffen an die Brust gelegt, in der Linken hält er die das Bildsujet („Lukas der Maler“) bestimmende Palette. Anders als bei Rogier van der Weydens Lukas malt die Madonna von 1440 oder Jan Gossaerts gleichnamigen Bild von 1520 wird Lukas hier aber gerade nicht beim Malen gezeigt, sondern er hat seine Arbeit unterbrochen: „lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, ... und lasst uns ... aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der ... das Kreuz erduldete“ (Hebr 12). Und genau deshalb, weil es den Betrachter ins Bild holt, ist das Werk von Zurbarán „moderner“ und in einem gewissen Sinn auch evangelischer als das von Cranach.

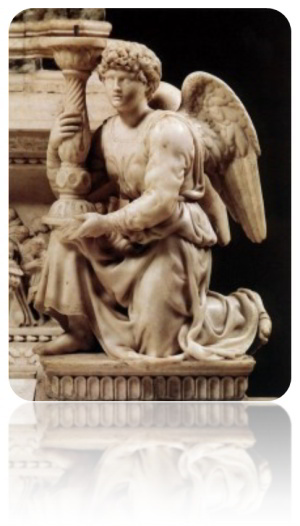

Man könnte zugespitzt sagen, die Scrovegni-Kapelle verdankt sich einem Zusammenspiel von Verschuldung und versuchter Entschuldung. Der Bankier Rinaldo Scrovegni hatte als Wucherer in Padua zahlreiche Menschen in Schulden gestürzt und war daher – nach Dante – von Gott schuldig gesprochen und in den für Wucherer vorgesehenen dritten Ring des siebten Kreises der Hölle verbannt worden – wo er nichtsdestotrotz weiterhin gegen seine Wuchererkollegen hetzt (Inferno, 17, 64ff.). Um sein Schicksal zu lindern, stiftet sein Sohn für den Nachlass seiner zeitlichen Strafe die Scrovegni-Kapelle, die er von den besten Künstlern seiner Zeit ausstatten lässt und der wir Giottos Meisterwerk verdanken. Zwar trägt diese Stiftung kirchenrechtlich nicht zur Entschuldung Rinaldo Scrovegnis bei, aber man wird davon ausgehen können, dass Enrico Scrovegni die Kapelle genau mit dieser Intention gestiftet hat, seinem Vater einen Schatz im Himmel zu erwerben. Giotto stellt das jedenfalls auf dem Jüngsten Gericht in der Kapelle genau so dar.

Man könnte zugespitzt sagen, die Scrovegni-Kapelle verdankt sich einem Zusammenspiel von Verschuldung und versuchter Entschuldung. Der Bankier Rinaldo Scrovegni hatte als Wucherer in Padua zahlreiche Menschen in Schulden gestürzt und war daher – nach Dante – von Gott schuldig gesprochen und in den für Wucherer vorgesehenen dritten Ring des siebten Kreises der Hölle verbannt worden – wo er nichtsdestotrotz weiterhin gegen seine Wuchererkollegen hetzt (Inferno, 17, 64ff.). Um sein Schicksal zu lindern, stiftet sein Sohn für den Nachlass seiner zeitlichen Strafe die Scrovegni-Kapelle, die er von den besten Künstlern seiner Zeit ausstatten lässt und der wir Giottos Meisterwerk verdanken. Zwar trägt diese Stiftung kirchenrechtlich nicht zur Entschuldung Rinaldo Scrovegnis bei, aber man wird davon ausgehen können, dass Enrico Scrovegni die Kapelle genau mit dieser Intention gestiftet hat, seinem Vater einen Schatz im Himmel zu erwerben. Giotto stellt das jedenfalls auf dem Jüngsten Gericht in der Kapelle genau so dar. Man könnte nun – analog zum Wikipedia-Artikel über die Scrovegni-Kapelle – einen Text über die im Oktober 2014 eröffnete „The Mall of Berlin“ schreiben. Wie ein reicher Investor ein früher legendäres Kaufhaus (A. Wertheim an der Leipziger Straße in Berlin-Mitte) erwirbt, um ein weiteres großes Einkaufszentrum in Berlin zu errichten und so einen Schatz auf Erden zu gewinnen. Aber anders als bei Scrovegni (und bei Wertheim) ist mit „The Mall of Berlin“ kein bedeutendes Kulturwerk entstanden, sondern nur kalkulierte Investorenarchitektur, die auf Gewinnmaximierung zielt.

Man könnte nun – analog zum Wikipedia-Artikel über die Scrovegni-Kapelle – einen Text über die im Oktober 2014 eröffnete „The Mall of Berlin“ schreiben. Wie ein reicher Investor ein früher legendäres Kaufhaus (A. Wertheim an der Leipziger Straße in Berlin-Mitte) erwirbt, um ein weiteres großes Einkaufszentrum in Berlin zu errichten und so einen Schatz auf Erden zu gewinnen. Aber anders als bei Scrovegni (und bei Wertheim) ist mit „The Mall of Berlin“ kein bedeutendes Kulturwerk entstanden, sondern nur kalkulierte Investorenarchitektur, die auf Gewinnmaximierung zielt.

Das mag sein (ganz so neu ist das aber nicht), es sind jedoch nicht unbedingt die schönsten Kathedralen, die dabei gebaut werden. Hier scheint sich die ‚neue‘ Religion eher an reduzierter Ästhetik, also Blendwerk (Investorenarchitektur) bzw. inzwischen konventionalisierter Ästhetik zu orientieren. Zwar gibt es auch Ausnahmen wie die Shoppingmall «Emporia» von Gert Wingårdh in Malmö, aber das ist keinesfalls die Regel, sondern eher selten. [Vgl. dazu den Artikel „Noch (k)eine Langeweile?“ von Ursula Seibold-Bultmann in der

Das mag sein (ganz so neu ist das aber nicht), es sind jedoch nicht unbedingt die schönsten Kathedralen, die dabei gebaut werden. Hier scheint sich die ‚neue‘ Religion eher an reduzierter Ästhetik, also Blendwerk (Investorenarchitektur) bzw. inzwischen konventionalisierter Ästhetik zu orientieren. Zwar gibt es auch Ausnahmen wie die Shoppingmall «Emporia» von Gert Wingårdh in Malmö, aber das ist keinesfalls die Regel, sondern eher selten. [Vgl. dazu den Artikel „Noch (k)eine Langeweile?“ von Ursula Seibold-Bultmann in der  Zur beginnenden Familiensynode 2014 in Rom schreibt in der WELT der Feuilletonredakteur Lucas Wiegelmann einen Artikel unter der Überschrift „

Zur beginnenden Familiensynode 2014 in Rom schreibt in der WELT der Feuilletonredakteur Lucas Wiegelmann einen Artikel unter der Überschrift „ El Grecos Bild gibt diese freundliche Deutung freilich nicht ganz her. Die WELT zitiert deshalb auch nur die obere Hälfte des Kunstwerks, die meines Erachtens entscheidende untere wird weggelassen.

El Grecos Bild gibt diese freundliche Deutung freilich nicht ganz her. Die WELT zitiert deshalb auch nur die obere Hälfte des Kunstwerks, die meines Erachtens entscheidende untere wird weggelassen.  Eine Art Charakterkunde: Fromm und leidenschaftlich versus sanft und demütig. Eine Positionierung El Grecos könnte man darin erkennen, dass er sich vermutlich in der Person des Paulus selbst porträtiert hat.

Eine Art Charakterkunde: Fromm und leidenschaftlich versus sanft und demütig. Eine Positionierung El Grecos könnte man darin erkennen, dass er sich vermutlich in der Person des Paulus selbst porträtiert hat.

Das ist ganz anders bei einem weiteren Bild El Grecos zum selben Thema, das heute im „Museu Nacional d'Art de Catalunya“ (MNAC) in Barcelona hängt.

Das ist ganz anders bei einem weiteren Bild El Grecos zum selben Thema, das heute im „Museu Nacional d'Art de Catalunya“ (MNAC) in Barcelona hängt.

Was ist eigentlich so schlimm an dem Satz dass "Homosexuelle die christliche Gemeinschaft bereichern könnten"? Wer, wenn nicht die katholische Kirche wüsste darum? Ließe man einmal in Rom oder Florenz alle Kunstwerke in den Kirchen verschwinden, die von Homosexuellen oder Bisexuellen angefertigt wurden, was bliebe denn da noch übrig? Wäre das nicht die reale kulturelle Verelendung? Ist Caravaggio keine Bereicherung in der Ciontarelli-Kapelle der Kirche San Luigi dei Francesi? Oder in der Capella Cerasi in Santa Maria del Popolo? Und was ist mit Michelangelo? Glaubt jemand ernsthaft, seine Kunst sei losgelöst von seiner sexuellen Orientierung?

Was ist eigentlich so schlimm an dem Satz dass "Homosexuelle die christliche Gemeinschaft bereichern könnten"? Wer, wenn nicht die katholische Kirche wüsste darum? Ließe man einmal in Rom oder Florenz alle Kunstwerke in den Kirchen verschwinden, die von Homosexuellen oder Bisexuellen angefertigt wurden, was bliebe denn da noch übrig? Wäre das nicht die reale kulturelle Verelendung? Ist Caravaggio keine Bereicherung in der Ciontarelli-Kapelle der Kirche San Luigi dei Francesi? Oder in der Capella Cerasi in Santa Maria del Popolo? Und was ist mit Michelangelo? Glaubt jemand ernsthaft, seine Kunst sei losgelöst von seiner sexuellen Orientierung?

Schauen wir uns zunächst das am häufigsten verbreitete Motiv an, sozusagen die Standardvariante. Wir sehen ein Bild mit mindestens drei Ebenen. Im Hintergrund ein markantes Gebäude mit Kuppel und Flagge, links davon ein weiteres Gebäude mit Flagge, davor ein Fluss. Dann folgt eine Transparenz-Ebene, die den Hintergrund abschwächt, damit die dritte Ebene umso stärker in den Vordergrund treten kann. Diese dritte Ebene im Vordergrund besteht aus drei Figuren im Plastikstil, die Schwarz-Rot-Gold eingefärbt sind. Erkennbar ist eine Figur mit einem so genannten Barett auf dem Kopf und einem geschlossenen Buch auf dem linken Arm, auf dem die Faust der rechten Hand ruht, die eine Urkunde zusammenballt.

Schauen wir uns zunächst das am häufigsten verbreitete Motiv an, sozusagen die Standardvariante. Wir sehen ein Bild mit mindestens drei Ebenen. Im Hintergrund ein markantes Gebäude mit Kuppel und Flagge, links davon ein weiteres Gebäude mit Flagge, davor ein Fluss. Dann folgt eine Transparenz-Ebene, die den Hintergrund abschwächt, damit die dritte Ebene umso stärker in den Vordergrund treten kann. Diese dritte Ebene im Vordergrund besteht aus drei Figuren im Plastikstil, die Schwarz-Rot-Gold eingefärbt sind. Erkennbar ist eine Figur mit einem so genannten Barett auf dem Kopf und einem geschlossenen Buch auf dem linken Arm, auf dem die Faust der rechten Hand ruht, die eine Urkunde zusammenballt. Das Bild ist offenkundig nicht vor Ort entstanden, sondern am Computer collagiert. Als Hintergrund dient ein Foto des Berliner Reichstages, das von der Fußweg-Verlängerung des Schiffbauerdamms direkt hinter der Marschallbrücke aufgenommen wurde. Links neben dem Reichstag sieht man die Schauseite des Reichstagspräsidentenpalais, heute Teil des Jakob-Kaiser-Hauses.

Das Bild ist offenkundig nicht vor Ort entstanden, sondern am Computer collagiert. Als Hintergrund dient ein Foto des Berliner Reichstages, das von der Fußweg-Verlängerung des Schiffbauerdamms direkt hinter der Marschallbrücke aufgenommen wurde. Links neben dem Reichstag sieht man die Schauseite des Reichstagspräsidentenpalais, heute Teil des Jakob-Kaiser-Hauses. Etwas rätselhafter ist die Figurengruppe im Vordergrund. Wie beim Reformationsjubiläum nicht anders zu erwarten handelt es sich natürlich um Martin Luther. Aber welche Statue sehen wir hier? Von vorne herein scheiden alle

Etwas rätselhafter ist die Figurengruppe im Vordergrund. Wie beim Reformationsjubiläum nicht anders zu erwarten handelt es sich natürlich um Martin Luther. Aber welche Statue sehen wir hier? Von vorne herein scheiden alle  Kommen wir nun zu einer weiteren Variante. Auf den Seiten der EKD zur Lutherdekade findet sich auch das folgende Bild mit drei Skulpturen von Ottmar Hörl in Schwarz-Rot-Gold vor dem gleichen Hintergrund. Meine erste Vermutung war, dass dies das ursprüngliche Bild für die Dekade war. Aber auch dieses Bild ist, wenn ich es recht sehe, ein manipuliertes Bild, denn meines Wissens hat Ottmar Hörl keine goldene Version der Lutherfigur hergestellt. Es gibt auf seiner Webseite schwarze, purpurrote, kobaltblaue und dunkelgrüne Figuren, sowie laut einem Prospekt von 2012 auch eine bronzene Ausgabe, aber keine goldene. Wenn das zutrifft, dann wäre für dieses Bild die rechte Figur mit Photoshop eingefärbt und zum Nationaldenkmal umgedeutet worden. Ob das den Intentionen von Ottmar Hörl entspricht?

Kommen wir nun zu einer weiteren Variante. Auf den Seiten der EKD zur Lutherdekade findet sich auch das folgende Bild mit drei Skulpturen von Ottmar Hörl in Schwarz-Rot-Gold vor dem gleichen Hintergrund. Meine erste Vermutung war, dass dies das ursprüngliche Bild für die Dekade war. Aber auch dieses Bild ist, wenn ich es recht sehe, ein manipuliertes Bild, denn meines Wissens hat Ottmar Hörl keine goldene Version der Lutherfigur hergestellt. Es gibt auf seiner Webseite schwarze, purpurrote, kobaltblaue und dunkelgrüne Figuren, sowie laut einem Prospekt von 2012 auch eine bronzene Ausgabe, aber keine goldene. Wenn das zutrifft, dann wäre für dieses Bild die rechte Figur mit Photoshop eingefärbt und zum Nationaldenkmal umgedeutet worden. Ob das den Intentionen von Ottmar Hörl entspricht? Nun gibt es noch weitere Variationen des ersten Motivs, von denen eine das Titelblatt zum Themenmagazin ziert. Wir sehen vor einer weißen Wand drei jeweils auf einem Sockel stehende Figuren in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Vor den Figuren stehen bzw. liegen vier Spraydosen. Links neben dem Kopf der schwarzen Figur prangt das Symbol der DDR-Friedensbewegung Schwerter zu Pflugscharen mit der Skulptur von Jewgeni Wutschetitsch in der Mitte. An die weiße Wand hat man mit Magenta-Farben gesprayt: Fürchtet Gott, ehrt den König! Das ist der biblische Bezugspunkt der fünften These der Barmer theologischen Erklärung zum Verhältnis von Staat und Kirche. Auch dieses Bild ist von einer etwas assoziativ geprägten und dennoch insgesamt verwirrenden Logik. Ja, das hat alles irgendwie etwas mit Politik und mit Theologie zu tun, ist aber so heterogen, dass es sich nicht zu einer Botschaft zusammenfügt. Auch Puzzleteile sollten sich zu einem Gesamtbild fügen! Die DDR und der NS-Staat haben sich affirmativ auf Luther bezogen. Die Kirchen sind teils mit ihnen gegangen, teils haben sie opponiert. Ein „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ hat die Kirchen der Reformation im letzten Jahrhundert dagegen kaum ausgezeichnet. Die Barmer theologische Erklärung ist eher von reformierter Prägung. All das ergibt kein Bild, geschweige denn ein stimmiges. Nicht einmal zur Botschaft, dass das Thema „Reformation und Politik“ ein multiperspektivisch anzugehendes Thema ist, reicht es. Es ist nur platt.

Nun gibt es noch weitere Variationen des ersten Motivs, von denen eine das Titelblatt zum Themenmagazin ziert. Wir sehen vor einer weißen Wand drei jeweils auf einem Sockel stehende Figuren in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Vor den Figuren stehen bzw. liegen vier Spraydosen. Links neben dem Kopf der schwarzen Figur prangt das Symbol der DDR-Friedensbewegung Schwerter zu Pflugscharen mit der Skulptur von Jewgeni Wutschetitsch in der Mitte. An die weiße Wand hat man mit Magenta-Farben gesprayt: Fürchtet Gott, ehrt den König! Das ist der biblische Bezugspunkt der fünften These der Barmer theologischen Erklärung zum Verhältnis von Staat und Kirche. Auch dieses Bild ist von einer etwas assoziativ geprägten und dennoch insgesamt verwirrenden Logik. Ja, das hat alles irgendwie etwas mit Politik und mit Theologie zu tun, ist aber so heterogen, dass es sich nicht zu einer Botschaft zusammenfügt. Auch Puzzleteile sollten sich zu einem Gesamtbild fügen! Die DDR und der NS-Staat haben sich affirmativ auf Luther bezogen. Die Kirchen sind teils mit ihnen gegangen, teils haben sie opponiert. Ein „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ hat die Kirchen der Reformation im letzten Jahrhundert dagegen kaum ausgezeichnet. Die Barmer theologische Erklärung ist eher von reformierter Prägung. All das ergibt kein Bild, geschweige denn ein stimmiges. Nicht einmal zur Botschaft, dass das Thema „Reformation und Politik“ ein multiperspektivisch anzugehendes Thema ist, reicht es. Es ist nur platt.

Was er in diesem Buch treibt, ist ... wie soll ich das nennen? Es ist wiener Kaffeehaus mit umgekehrtem Vorzeichen ... Es sind einfach Dummheiten darin, die bei einem so klugen und gebildeten Menschen gradezu überraschen ... das Christus-Schach, das der da spielt, müßte, wie das ganze Buch, einen wirklich gläubigen Katholiken eigentlich entsetzen. Mich hat es entsetzt; ich bin viel frömmer als er, dieser schachernde Mystiker. Schreit da den Katholizismus aus wie ein paar alte Hosen ...! Er ziehe sich schleunigst neue an; diese sind durchgewetzt, und mißtönendes Geschrei macht sie auch nicht neuer ... Wir andern sehen nur dies: Wo auch immer die Kirche politisch herrscht, jedesmal, wenn sie in den Schulen und auf den Universitäten regiert, dann – ja, was geschieht dann? Dann, Lieschen, können wir getrost das Licht ausmachen.

Was er in diesem Buch treibt, ist ... wie soll ich das nennen? Es ist wiener Kaffeehaus mit umgekehrtem Vorzeichen ... Es sind einfach Dummheiten darin, die bei einem so klugen und gebildeten Menschen gradezu überraschen ... das Christus-Schach, das der da spielt, müßte, wie das ganze Buch, einen wirklich gläubigen Katholiken eigentlich entsetzen. Mich hat es entsetzt; ich bin viel frömmer als er, dieser schachernde Mystiker. Schreit da den Katholizismus aus wie ein paar alte Hosen ...! Er ziehe sich schleunigst neue an; diese sind durchgewetzt, und mißtönendes Geschrei macht sie auch nicht neuer ... Wir andern sehen nur dies: Wo auch immer die Kirche politisch herrscht, jedesmal, wenn sie in den Schulen und auf den Universitäten regiert, dann – ja, was geschieht dann? Dann, Lieschen, können wir getrost das Licht ausmachen. In einem Rundfunkfeature zum EKD-Themenjahr „Bibel und Bild“ finde ich wieder einmal eine Formulierung, die mir zuvor schon mehrfach aufgefallen war, nämlich die Etikettierung des leitenden Geistlichen als „Cheftheologen der EKD“. Nun ist die EKD in Hannover schlicht eine Verwaltungsbehörde, keine Kirche an sich, sie ist so etwas wie eine Anstalt öffentlichen Rechts. Ihr „Cheftheologe“ wäre also eher als Anstaltsgeistlicher zu bezeichnen. Aber ich frage mich, wie kommt man auf die für den Protestantismus völlig unsinnige Idee, den für die Theologie zuständigen Oberkirchenrat als „Cheftheologen“ zu bezeichnen? Google, das immer wachsame Auge Gottes im Internet, soll mir bei der Beantwortung dieser Frage weiterhelfen. Die Formulierung „Cheftheologe der EKD“ wird von Google nur 17mal im Netz gefunden. Die älteste Quelle ist eine Predigt aus Hamburg aus dem Jahr 2009, in der Eberhard Jüngel in ganz un-institutionellem Sinn als Cheftheologe der EKD benannt wurde, eben als häufig herangezogener evangelischer Theologe. Dann kommt lange Zeit nichts und dann wird diese Bezeichnung bei der Verabschiedung des früheren Präsidenten des Kirchenamtes der EKD, Hermann Barth, von der seinerzeitigen Präses der EKD-Synode Katrin Göring-Eckhardt für den leitenden Theologen der EKD verwendet und findet so Eingang in die Publizistik. Dessen Nachfolger wird dann von Anfang an als Cheftheologe der EKD bezeichnet, obwohl er nicht einmal Chef, sondern Vize ist. Von den 17 Nennungen, die Google findet, bezieht sich eine auf Jüngel, drei beziehen sich auf Hermann Barth und 13 auf Thies Gundlach. Offensichtlich haben hier Person und Etikett zusammengefunden. Das Bild wird etwas erweitert, wenn man nach „EKD-Cheftheologe“ suchen lässt. Das scheint eine noch viel stärker medienkonforme Formulierung zu sein. Auch hier wird deutlich, dass die Zahl der Etikettierungen als Cheftheologe nach 2011 geradezu explodiert ist. Klar wird aber auch, dass schon zu Zeiten von Hermann Barth dieses Etikett gerne in Anspruch genommen wurde. Aber erst bei Gundlach mit seiner dezidiert zentralistischen Theologie scheint das Etikett wirklich zu passen. Gibt man nur das Wort „Cheftheologe“ ein, fragt Google zunächst zurück, ob man in Wirklichkeit „Chefideologe“ meine. Ich nicke vor meinem Bildschirm und lasse mir trotzdem die Ergebnisse für Cheftheologe anzeigen. Nun wird es interessant. Denn vor knapp 15 Jahren hatte das Wort schon einmal Konjunktur, nur nicht im Blick auf die Evangelische Kirche, sondern auf die Katholische. Und zwar als Ratzinger Chef der Glaubenskongregation war. Und tatsächlich findet sich auch für Hermann Barth später dann die Etikettierung „Ratzinger der EKD“. Und damit wird die Stoßrichtung dieser Bezeichnung innerhalb der EKD deutlich. Man hätte ja protestieren können und sagen, der Protestantismus kenne keine Cheftheologen und schon gar nicht werde damit der führende Theologe im Verwaltungsapparat der EKD bezeichnet. Das hat man nicht getan, denn der Ausdruck charakterisiert die insgeheime Sehnsucht der EKD, einmal ein Funktionaläquivalent zur Kurie in Rom zu werden. Wenn sie sich da mal nicht täuschen.

In einem Rundfunkfeature zum EKD-Themenjahr „Bibel und Bild“ finde ich wieder einmal eine Formulierung, die mir zuvor schon mehrfach aufgefallen war, nämlich die Etikettierung des leitenden Geistlichen als „Cheftheologen der EKD“. Nun ist die EKD in Hannover schlicht eine Verwaltungsbehörde, keine Kirche an sich, sie ist so etwas wie eine Anstalt öffentlichen Rechts. Ihr „Cheftheologe“ wäre also eher als Anstaltsgeistlicher zu bezeichnen. Aber ich frage mich, wie kommt man auf die für den Protestantismus völlig unsinnige Idee, den für die Theologie zuständigen Oberkirchenrat als „Cheftheologen“ zu bezeichnen? Google, das immer wachsame Auge Gottes im Internet, soll mir bei der Beantwortung dieser Frage weiterhelfen. Die Formulierung „Cheftheologe der EKD“ wird von Google nur 17mal im Netz gefunden. Die älteste Quelle ist eine Predigt aus Hamburg aus dem Jahr 2009, in der Eberhard Jüngel in ganz un-institutionellem Sinn als Cheftheologe der EKD benannt wurde, eben als häufig herangezogener evangelischer Theologe. Dann kommt lange Zeit nichts und dann wird diese Bezeichnung bei der Verabschiedung des früheren Präsidenten des Kirchenamtes der EKD, Hermann Barth, von der seinerzeitigen Präses der EKD-Synode Katrin Göring-Eckhardt für den leitenden Theologen der EKD verwendet und findet so Eingang in die Publizistik. Dessen Nachfolger wird dann von Anfang an als Cheftheologe der EKD bezeichnet, obwohl er nicht einmal Chef, sondern Vize ist. Von den 17 Nennungen, die Google findet, bezieht sich eine auf Jüngel, drei beziehen sich auf Hermann Barth und 13 auf Thies Gundlach. Offensichtlich haben hier Person und Etikett zusammengefunden. Das Bild wird etwas erweitert, wenn man nach „EKD-Cheftheologe“ suchen lässt. Das scheint eine noch viel stärker medienkonforme Formulierung zu sein. Auch hier wird deutlich, dass die Zahl der Etikettierungen als Cheftheologe nach 2011 geradezu explodiert ist. Klar wird aber auch, dass schon zu Zeiten von Hermann Barth dieses Etikett gerne in Anspruch genommen wurde. Aber erst bei Gundlach mit seiner dezidiert zentralistischen Theologie scheint das Etikett wirklich zu passen. Gibt man nur das Wort „Cheftheologe“ ein, fragt Google zunächst zurück, ob man in Wirklichkeit „Chefideologe“ meine. Ich nicke vor meinem Bildschirm und lasse mir trotzdem die Ergebnisse für Cheftheologe anzeigen. Nun wird es interessant. Denn vor knapp 15 Jahren hatte das Wort schon einmal Konjunktur, nur nicht im Blick auf die Evangelische Kirche, sondern auf die Katholische. Und zwar als Ratzinger Chef der Glaubenskongregation war. Und tatsächlich findet sich auch für Hermann Barth später dann die Etikettierung „Ratzinger der EKD“. Und damit wird die Stoßrichtung dieser Bezeichnung innerhalb der EKD deutlich. Man hätte ja protestieren können und sagen, der Protestantismus kenne keine Cheftheologen und schon gar nicht werde damit der führende Theologe im Verwaltungsapparat der EKD bezeichnet. Das hat man nicht getan, denn der Ausdruck charakterisiert die insgeheime Sehnsucht der EKD, einmal ein Funktionaläquivalent zur Kurie in Rom zu werden. Wenn sie sich da mal nicht täuschen.