Kirche und Theologie |

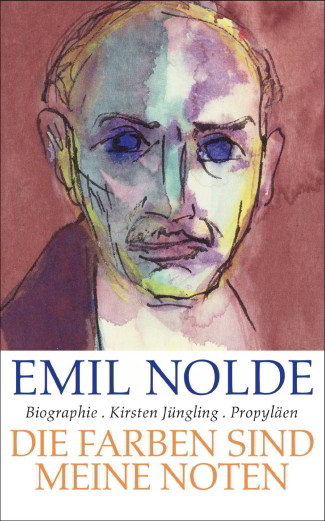

Emil NoldeEine RezensionEckhart Marggraf

Jüngst ist ein Schatten auch auf die „Deutschstunde“ von Siegfried Lenz gefallen, durch dessen Augen viele glaubten, den Maler Emil Nolde wie in einem Schlüsselroman erkennen zu dürfen. Waren doch gerade Briefe Noldes an Nazigrößen an die Öffentlichkeit gekommen, die aus dem vermuteten Opfer der Kampagne gegen die „Entartete Kunst“ nun einen Anhänger genau dieser brutalen Verfolger machten. Unterfüttert wurde die Debatte noch durch die verschleppte und schändlich spät aufgedeckte Raubkunstkriminalität. Gleichzeitig haben gerade in letzter Zeit große retrospektive Übersichtsausstellungen den Versuch unternommen, den durch seine große Popularität leicht verstellten Künstler neu in den Blick zu nehmen. In dieser Situation kommt die Biographie Kirsten Jünglings gerade recht. Sie bietet keine kunsthistorische Monographie zur Neuvermessung des künstlerischen Œuvres, wenngleich sie mit sprachlicher Leichtigkeit Einsichten in den künstlerischen Schaffensprozess in die chronologisch orientierte Darstellung einflicht, die durchaus einer Neubewertung nahekommen. So resümiert sie im Schlusskapitel unter der Frage, ob es so etwas wie einen Altersstil bei Nolde gebe: „Er variiert seine alten Themen – Fabelwesen, Blumen – wie in den vor Jahren geschaffenen 'Ungemalten', die er als Vorlagen für seine letzten Gemälde nimmt. Auch das ist keine Neuerung: Die großen Nolde-Werke entstanden nicht wirklich eruptiv, sondern nach Vorarbeiten und Skizzen. Wie in einigen Bereichen dieses Künstlerlebens weicht hier die Realität vom erweckten Anschein ab.“ Damit haben wir auch die wichtigste Intention dieser Biographie erfasst: Es geht Kirsten Jüngling darum, diesen Zwiespalt zwischen „erwecktem Anschein“ und der „Realität“ aufzuzeigen. Wichtigstes Instrumentarium für ihre aus Quellentexten und Dokumenten mit leichter Hand lebendig erzählte Lebensgeschichte Emil Noldes ist die knappe im Anhang dargestellte „Editionsgeschichte von Noldes autobiographischen Schriften“. Seit 1931 veröffentlichte Nolde in mehreren Bänden autobiographische Schriften, die teilweise von Nolde für weitere Auflagen nach 1945 überarbeitet und zu anderen Teilen nach seinem Tod in Verantwortung der Nolde-Stiftung redigiert ediert wurden. Diese Schriften fanden weite Verbreitung und bestimmten über Jahrzehnte das Nolde-Bild. Kirsten Jüngling stellt nun heraus, dass Nolde in seiner von ihm verantworteten Überarbeitung „intime Äußerungen unpassend fand und eliminierte“, während er „Äußerungen mit antisemitischem Inhalt...nicht so anstößig (fand)“ und sie beließ. Demgegenüber zeigt sie, wie die Stiftung unter der Verantwortung von Martin Urban solche Passagen streicht und stellt als Absicht heraus: „Es ging darum, Emil Nolde als Opfer nationalsozialistischer Verfolgung darzustellen. Man vertraute seiner Überzeugungskraft als Maler offensichtlich nicht. Man, das war die Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde, die gleich nach dessen Tod alles daransetzte, die Deutungshoheit über Nolde zu erlangen.“ Besonders aufschlussreich ist ein Brief aus dem Hauptstaatsarchiv in Hannover, den die Biographin in diesem Zusammenhang öffentlich macht. Der wichtigste Nolde-Monograph der Nachkriegszeit, der renommierte Kunsthistoriker Werner Haftmann, berichtet am 29. Mai 1963 auf dem Hintergrund einer Ausstellung im Jewish Museum in New York, er habe sich gegen den Vorwurf zu verteidigen, „ich hätte die Nazi-Vergangenheit Noldes bewußt verschwiegen. Tatsächlich ist das richtig und ich habe kein Argument dagegen. Lepel [der erste Leiter der Stiftung] beschwor mich damals, doch ja jeden Hinweis darauf in meinem Buch zu streichen. Schließlich tat ich's, weil so etwas ja nichts mit dem Maler zu tun hat. Die Sache scheint inzwischen bereinigt...Zu tun ist da nichts weiter, als den Mund zu halten.“ Diese Mauer des Schweigens ist glücklicherweise durchbrochen und die Autorin trägt dazu bei, die biographische Linie von Noldes Antisemitismus sorgfältig belegt nachzuzeichnen. Diese Haltung und Einstellung ist gepaart mit einem lebenslänglichen Gefühl der Unterlegenheit, das aus verschiedenen Quellen genährt wird. Er gehört nicht mehr zu seiner bäuerlichen Umgebung seiner Herkunftsfamilie und wirkt doch auf Zeitgenossen in Berlin wie „ein Bauer in der Großstadt“. Dass er nicht die bürgerliche Bildung genossen hat, empfindet er immer wieder als Ausgeschlossen sein. In München wird er nicht in die Akademie aufgenommen, wo er so gerne Schüler von Franz von Stuck geworden wäre. Die Berliner Secession unter Liebermann lehnt ihn ab. Es kommt zu scharfen Auseinandersetzungen auch mit Paul Cassirer. Das alles gibt dem Antisemitismus Nahrung. Paris („unbeholfen wirkt Emil Hansen in Paris“) und Italien („ein Desaster“), die Sehnsuchtsorte der „Gebildeten“, bleiben ihm fremd und verschlossen.. Kirsten Jüngling resümiert: „Mimosendasein, das moderiert sein will. Niemand darf ihm zu nahe kommen, zu kühl oder zu warm darf es nicht werden, zu hell oder zu dunkel auch nicht, wenn er sich entfalten können soll.“ Schon 1921 sagt er von sich selbst: „Ich war geworden, was ich nicht sein wollte, ein künstlerisch Einsamer“. Seebüll wird zum Refugium. Und auch die Anbiederung an den Nationalsozialismus ist aus der Haltung des Ressentiments und dem Wunsch nach Zugehörigkeit genährt.Und auch hier erfährt er Ablehnung. „Als aber...ebenfalls durch geheimen Beschluss der nationalsozialistischen Presse, wiederum meine Boykottisierung, die nunmehr 9 Jahre dauert, erfolgte, war mir sehr weh, denn mein ganzes Leben ist von Anbeginn bis heute den im Nationalsozialismus geprägten Idealen gewidmet“ schreibt der 75jährige am 12. Juli 1942. Eindrücklich ist auch die Darstellung des wirtschaftlichen Werdegangs des Künstlers, der sich immer wieder als verkannt darstellt. Seit seine „Bergriesen“ in der St. Galler Zeit ihm die ersten großen Einkünfte bescheren, hat er trotz mancher Einbrüche doch eine erstaunliche finanzielle Prosperität mit einer steilen Aufwärtsbewegung erlebt. Dabei hat ihn seine Frau Ada durchaus zu unterstützen vermocht. Er sei ein gewiefter Verkäufer seiner Bilder gewesen, wobei ihn eine gewisse „Viehhändlermentalität“, die ihm aus seiner bäuerlichen Herkunft vertraut gewesen sei, ausgezeichnet habe. So gelingt es Kirsten Jüngling ein sehr differenziertes Porträt dieses Menschen und Künstlers zu zeichnen, der nach wie vor in seinen Werken eine ungeheure Anziehungskraft ausübt und unbestritten zu den Publikumslieblingen unter den Malern des 20. Jahrhunderts zählt. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/90/em3.htm

|