Resonanzen & Kompetenzen |

Lektüren XXVIIINachrichten vom KometenAndreas Mertin Am 22. 9. 1925 schreibt Kurt Tucholsky mit seinem Pseudonym Peter Panter in der Weltbühne unter der Überschrift „Bei den Verrückten“ folgendes:

Und das ist ein Versprechen. Lesen wir zunächst den Klappentext:

Eine Reise zu den Chinesen, eine Reise zu den Juden und eine Reise durch Arabien bilden also die drei Elemente dieses Buches. 1925, 1929 und 1931 die historischen Eckdaten. Ich habe lange nicht mehr einen Band der Anderen Bibliothek gelesen der mich so fasziniert, ja gefesselt hat. Es ist nicht einmal die direkte Ansprache Londres an den Leser, den er behandelt, als säße er zur Unterhaltung am Tisch direkt neben ihm. Und es ist auch nicht die unendliche Distanz, die die geschilderten Lebensumstände in China, Europa, Palästina und Arabien zur Pittoreske werden lassen könnten. Nein, es ist die atemberaubende Aktualität die das Beschriebene heute nach 80 Jahren immer noch hat. Zum einen scheinen uns Jahrhunderte von der Zeit dieses Elends zu trennen, zum anderen ist es, als ob es politisch und gesellschaftlich hier und heute geschähe. Man liest die Berichte natürlich immer mit dem Wissen des Grauens und der diversen Katastrophen, die nachher geschehen sind. Kein Blick auf das vorrevolutionäre China ohne das Bewusstsein der Revolution, die dann mit Mao ins Land kam. Kein Blick auf das vorstaatliche Israel ohne das Eingedenken der Shoah und des sich erst nach 1931 vollziehenden Exodus der Juden nach Palästina. Kein Blick auf das Horn von Afrika ohne die Berichte von Piraten und Terroristencamps der Gegenwart im Hinterkopf. Es ist die zeitenübergreifende Aktualität der Reiseberichte von Londres, die sie so anziehend macht. Dabei ist er zunächst tatsächlich Reporter, Berichterstatter des Grauens, das sich 1925, 1929, 1931 Leben nennt. Er nimmt es mit einer Art grotesker Ironie, die noch das Elend in seinen menschlichen Zügen darzustellen weiß. Nur angesichts der Abschlachtungen der Juden in Europa und Palästina verliert Londres stellenweise seine Contenance, jedoch nicht ohne dabei auch die Position der Gegenseite zu referieren. Wenn ich nicht wüsste, dass es unmöglich ist, würde ich seinen Text »Der ewige Jude am Ziel« zur Pflichtlektüre an Deutschlands Oberstufen machen. Er trägt viel zum Verstehen der Konflikte in der Gegenwart bei. Das Einzige, was ich mir bei dem ansonsten schön gemachten Buch noch gewünscht hätte, wären einige historische Karten gewesen. So ist es doch mühsam, dem Autor durch Bessarabien zu folgen. Viele Orte tragen heute andere Namen und sind nur schwer auf der Karte zu finden. Ich empfehle das Buch den Leserinnen und Lesern sehr zur Lektüre. 450 Seiten Einblick in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts, vor der maoistischen Revolution, vor dem Entstehen des Staates Israel und vor dem Entstehen Saudi-Arabiens. Wenn man wissen will, wie diese Ereignisse denkbar wurden, dann sollte man unbedingt dieses Buch lesen. Lesen wir zunächst den Klappentext:

Was denkt der Politiker, Philosoph und Essayist Michel Eyquem de Montaigne wohl, wenn er Ende des 16. Jahrhunderts für 17 Monate die Schweiz, Deutschland und vor allem Italien bereist? Der Dreißigjährige Krieg hat noch nicht begonnen, aber Europa ist bereits von religiösen Auseinandersetzungen zerrissen. Das Pogrom der Bartholomäusnacht liegt wenige Jahre zurück, ebenso das gegenreformatorische Konzil von Trient. Montaigne, bekennender Katholik und zugleich zeitweise Kammerherr des Heinrich von Navarra, der lange Zeit das protestantische Lager anführte, studiert vor allem in der Schweiz und Deutschland interessiert die konfessionellen Streitigkeiten, ohne aber seinen katholischen Standpunkt aufzugeben. Hans Stilett schreibt dazu in seinem essayistischen Nachwort: „Dem widerspricht keineswegs, daß er nach eignem Bekunden aus der Schweiz, Deutschland und Italien in seiner Glaubenspraxis gefestigt zurückkehrt, denn dies ist nicht deswegen der Fall, weil er von der Alleingültigkeit der katholischen Lehre nun erst recht überzeugt gewesen wäre, sondern umgekehrt, weil seine Gespräche und Beobachtungen ihm gezeigt haben, daß jede (Glaubens-) Sitte ihr Daseinsrecht hat –also auch die seine.“ (463) Vor allem ist Montaignes Text eine Art subjektiver Reisebericht. Denn Montaigne ist auf einer Bäderreise, die dem Zweck dient, den Schmerzen seines Nierenleidens Linderung zu verschaffen – weshalb denn auch ein guter Teil der Lektüre der Qualität und Anlage der Bäder, den Badesitten und den Ausscheidungen der Menschen gewidmet ist. Kulturell interessiert sich Montaigne am ehesten für die Architektur, die Gartengestaltung und das Nachleben der Antike in der Gegenwart. Die Bauten werden jedes Mal intensiv beschrieben, den Gärten viele Zeilen gewidmet und in jedem Dorf Italiens forscht Montaigne nach Überresten der alten Kulturen. Die Bildende Kunst spielt so gut wie keine Rolle, einmal fällt der Name Michelangelo. Wenn man bedenkt, dass Montaigne zur Hauptwirkungszeit von Tintoretto in Venedig war, zu einer Zeit, als das Werk Tizian dort nun in der Rückschau betrachtet werden konnte, Veronese immer noch dort tätig war, dann ist das doch erstaunlich. Auch Giotto spielt keine Rolle, obwohl Montaigne sowohl Padua wie Florenz besucht (aber dort wenigstens den Campanile erwähnt). Namentlich werden Denker, Politiker, Kleriker und Architekten benannt, die anderen Künste treten nur anonym auf. Insgesamt ist Montaignes Text eine höchst interessante Einsicht in das Denken und Erfahren eines die Welt respektive Europa erkundenden Intellektuellen am Ende des 16. Jahrhunderts. Eine empfehlenswerte Lektüre. Lesen wir zunächst den Klappentext:

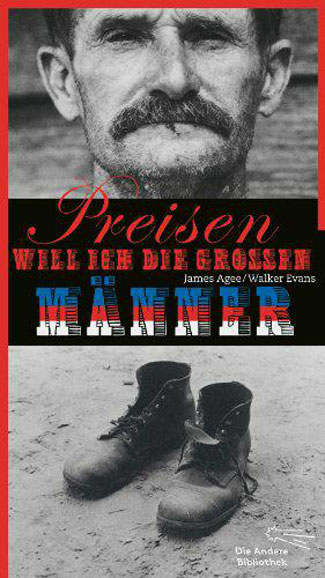

Ehrlich gesagt, zieht es mich nicht so sehr in die Südsee, weshalb ich mit Berichten über Malaria, Vulkane und Ruhr und andere Katastrophen auch wenig anfangen kann. In dieser distanzierten Haltung wird man bei der Lektüre über die Inseln der Illusion bestärkt. Man fragt sich, was denn an dem, was der Protagonist zu schildern hat, tatsächlich besser ist als eine Hilfslehrertätigkeit in England. Und so richtig wusste ich das bis 40 Seiten vor Schluss des Buches nicht. Bis dahin war es eine Textfolge für Menschen, die die Paradoxien des Lebens schätzen, die Desillusionierungen, das Auf und vor allen Dingen Ab der Hoffnungen auf Verbesserung der Lebensumstände. Aber am Ende landet der Protagonist in Moumou (-15,8335 -148,2466), er wird noch sechs Briefe schreiben und er wird seine Entdeckungsreise in die Südsee so beschließen können: „Um 3 Uhr ... wandere ich nach Moumou zurück ... Um fünf Uhr bade ich und ziehe mich um. Ist das Essen beendet, nehme ich meine Pfeife und vergnüge mich bis sieben am Strand. Um sieben kehre ich zurück, zünde das Licht an und schreibe ein paar Seiten. Gegen neun gehe ich noch einmal hinaus. Der Mond ist jetzt gerade über das erste Viertel hinaus und gibt so viel Licht, dass man dabei lesen kann. Die Palmen und die Brandung brächten mich zum Weinen, wenn sie mich nicht so wunderbar glücklich machten. Ich glaube, ich fange an zu verstehen, was für ein Glück Schönheit zu schenken vermag ...“ Vielleicht hätte ich Reinhard Kaisers erhellendes Nachwort „Ein Buch von großer Schwimmkraft“ vorher lesen sollen, um das wilde Denken und Schreiben von Robert James Fletcher wirklich würdigen zu können. P.S.: Auf Seite 214 schreibt Fletcher, er „habe den ganzen Raymond nur so verschlungen und war überzeugt, alles zu wissen, was man nur wissen kann.“ Kaiser schreibt anmerkungsweise dazu: „Ist hier das Werk des spanischen Philosophen Raimundus Lullus (1235-1315) gemeint?“ – Das glaube ich eher nicht, es macht auch im Kontext der dabei benannten früheren Religiosität Fletchers („sehr gläubig“) wenig Sinn. Fletcher kommt aus einer streng methodistischen Familie und so gibt es gute Gründe, unter dem „ganzen Raymond“ die insgesamt 1500 Seiten umfassende dreibändige Systematische Theologie des Miner Raymond zu verstehen, 1877-79 erschienen, die erste systematische methodistische Theologie mit Erörterungen zur Apologetik, Anthropologie, Soteriologie und Ekklesiologie. Diese Vermutung scheint mir plausibler als der Rekurs auf Lullus. Ach ja und auf Seite 182 muss es alttestamentlich und nicht alttestamentarisch heißen – Fletcher hätte das vermutlich gewusst. Zunächst ein Blick auf den Klappentext des Buches: Ein kolossaler Klassiker der amerikanischen Literatur: politisches Dokument und poetischer Traktat, das künstlerische Zeugnis einer Epoche. Im Sommer 1936 waren der 27jährige Dichterjournalist James Agee und der Fotograf Walker Evans in den amerikanischen Süden gereist - nach Oklahoma und nach Alabama - , um die Baumwoll-Pachtwirtschaft zu dokumentieren: aus dem Reportageauftrag einer Zeitschrift entstand ein erst 1941 veröffentlichtes Werk, das von der New York Library zu den einflussreichsten Buchdokumenten des zwanzigsten Jahrhunderts gezählt wird. Mehrere Wochen lebten James Agee und Walker Evans mit drei ausgewählten weißen Pächterfamilien zusammen und teilten deren erbarmungslos elendigen Alltag und eine kaum vorstellbare Armut, die Bedrohung durch Hunger und Vertreibung. Die schockierende Konfrontation mit diesen Lebensverhältnissen löste auch die Einsicht in die Unmöglichkeit einer herkömmlichen Berichterstattung aus.

„Vor allem: Haltet es in Gottes Namen nicht für Kunst. Jede Wut auf Erden ist mit der Zeit in der einen oder anderen Form als Kunst oder als Religion oder als Autorität aufgesaugt worden. Der vernichtendste Schlag, den der Feind der menschlichen Seele fuhren kann, ist, der Wut Ehre zu erweisen. Swift, Blake, Beethoven, Christus, Joyce, Kafka, nennt mir einen, der nicht auf diese Weise verstümmelt wurde. Offizielle Billigung ist das eine unverkennbare Symptom, dass das Heil wieder Schläge einsteckt, und ist das sicherste Zeichen für ein fatales Missverständnis, und ist der Judaskuss. Man sollte wirklich hoffen können, dass dies als solches und als tödliche und unvermeidlich wiederkehrende Gefahr erkannt wird. Es ist wissenschaftliches Faktum. Es ist Krankheit. Es ist vermeidbar.“ (107) Offenkundig dann doch nicht, denn viele Bilder aus der Serie sind zu Ikonen der Neuzeit geworden – wobei das Wort Ikone insofern irreführend ist, als dass sie gerade kein Goldgrund auszeichnet, sondern das blanke Entsetzen über die Wirklichkeit des Menschen dokumentieren: „Familien mit eingefallenen Gesichtern, Erwachsene und Kinder zusammengedrängt in schmucklosen Hütten, davor staubige Höfe irgendwo im tiefen Süden zur Zeit der Depression“ (wikipedia). Ein zentraler Spruch aus dem Buch Prediger könnte daher auch über vielen Bildern von Evans stehen: „Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh: wie dies stirbt, so stirbt er auch, und haben alle einerlei Odem, und der Mensch hat nichts mehr als das Vieh; denn es ist alles eitel.“

Auf eine besondere Art ist dieses Buch daher durch und durch religiös. Das beginnt schon mit dem Titel, der Jesus Sirach 44,1 entnommen wurde: Lasst uns nun preisen die großen Männer und unsere Väter, die uns zeugten. Es setzt sich aber vor allem fort in der religiös-poetischen Sprache des Buches, die sehr stark an die Sprache der Krise der Weisheit erinnert. James Agee hatte das Buchprojekt ursprünglich wesentlich breiter angelegt und wollte dabei die Grenzen des Journalismus sprengen: es sollte „eine unabhängige Einführung in die missliche Lage menschlicher Göttlichkeit“ sein. Realisiert wurde allerdings nur der erste Band. Aber auch darin geht es um nicht weniger, als „mit dem Ziel der Wahrheitsfindung ins lebendige Auge eines Menschenlebens zu schauen.“ Und so heißt es etwa auf Seite 184: Die menschliche Seele - „das, was wütend ist, das, was wild ist, das, was unzähmbar ist, das, was gesund und heilig ist, das, was in der Hoffnung des menschlichen Traums fähig ist, alle Vorteile zu nutzen, das, was unserem Wissen am wunderbarsten und kostbarsten ist und von allen Blüten in der Schöpfung am meisten in die Zukünftigkeit vorangegangen ist und von all diesen das am wenigsten Zerstörbare, das am wenigsten Korrumpierbare, das Wehrloseste, das am leichtesten und vielfältigsten Verwundete, Enttäuschte, Gefangene und in eine Irreführung seiner selbst Getriebene: so im Universum angelegt, dass jene drei Stunden am Kreuz nichts als ein edles und zu triviales Sinnbild dafür sind, wie in jedem Individuum unter den meisten der jetzt lebenden zwei Milliarden und in jedem aufeinanderfolgenden Augenblick der Existenz, einer jeden Existenz, nicht nur das Menschsein, sondern in ihm die höchste und zuversichtlichste Hoffnung des Dreieinigen Gottes in einem milliardenfachen Chor und Gedröhn von Schmerz von Generation zu Generation unablässig gekreuzigt wird und Kreuzigungen notwendig macht und jedes Sein noch in seiner beiläufigsten Lebensäußerung so maßlos verunglimpft, beschädigt, verletzt, vergiftet, betrogen wird, dass aller Zorn, alles Mitleid, aller Verstand, alle Macht der Wiedergutmachung bis in alle Zukunft hin nicht im Geringsten vergehen oder eine Unze leichter werden“. Und so begleiten wir auf den über 500 Seiten drei Pächterfamilien in ihrer Existenz zwischen Hoffnung und Verhungern, schauen in ihre Zimmer und Hütten und erkunden ihre Pachtfelder, deren Ertrag zum Leben nicht reicht. Beigegeben ist dem Buch ein erhellendes Nachwort von Joachim Sartorius, der auch explizit auf den religiösen Sprachduktus des Buches eingeht: „Überhaupt ist der Impetus des ganzen Buches ein religiöser, so wie auch sein Stil eindeutig vom Rhythmus und Staccato der heiligen Schriften beeinflusst ist ... Auch wenn er später allen Doktrinen der Kirche abschwor und keiner besonderen Konfession mehr anhing, so war ihm doch aus dieser Zeit Demut und staunende Ehrfurcht vor den Geheimnissen des Universums, der Existenz und des Lebens geblieben. Das spürt man in jeder Zeile seines Buches“. (546) Und aus all diesen Gründen ist das Buch von Agee und Evans ein sehr empfehlenswertes Buch für die Lektüre. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/87/am464.htm

|

Ein berühmtes Paar Schuhe ziert das Cover dieses Buches – jene legendäre Fotografie eines menschlichen Gebrauchsgegenstandes von Walker Evans, der in der Bedeutung wohl Vincent van Goghs gemalten Schuhpaaren entsprechen. Walker Evans (1903-1975) zählt zu den bedeutendsten Fotografen des 20. Jahrhunderts und wurde nicht zuletzt durch die in diesem Buch dokumentieren Fotografien berühmt. Bilder aus der Serie wurden schon 1938 im New Yorker Museum of Modern Art ausgestellt. Und eigentlich war es genau das, was die Urheber ursprünglich vermeiden wollten, denn in seinen Vorüberlegungen schreiben Agee:

Ein berühmtes Paar Schuhe ziert das Cover dieses Buches – jene legendäre Fotografie eines menschlichen Gebrauchsgegenstandes von Walker Evans, der in der Bedeutung wohl Vincent van Goghs gemalten Schuhpaaren entsprechen. Walker Evans (1903-1975) zählt zu den bedeutendsten Fotografen des 20. Jahrhunderts und wurde nicht zuletzt durch die in diesem Buch dokumentieren Fotografien berühmt. Bilder aus der Serie wurden schon 1938 im New Yorker Museum of Modern Art ausgestellt. Und eigentlich war es genau das, was die Urheber ursprünglich vermeiden wollten, denn in seinen Vorüberlegungen schreiben Agee: