White Cube |

Literatur verlegenEine BesprechungAndreas Mertin

Dublinesk ist – wie Christian Döring in seinem Anschreiben an die Leserinnen und Leser erklärt – „eine herrliche Liebeserklärung an die Welt des Verlegens, ihrer Autoren und ihrer Leser“. Der Protagonist, ein gescheiterter spanischer Literaturverleger, demonstriert darin auf faszinierende Weise den Untergang der Gutenberg-Galaxie, die frühere Kommunikation zwischen Literaten, Literaturtalenten und ihren Verlegern und die Veränderung durch die Digitalisierung der Lebenswelten. Und er macht es so, dass man ihm quasi über die Schulter schauen kann. Wenn er seine Eltern in der Carrer d’Aribau in Barcelona besucht und später dann mit dem Taxi zur eigenen Wohnung fährt, dann kann man ihm per Streetview folgen. Rechts abbiegen in die Via Augusta, der Straße folgen bis zum Rechtschlenker der Straße, dann links abbiegen in die Av. Princep d’Asturies, dieser bis zum Ende folgen um dann irgendwann einzubiegen in die Travessera de Dait, wo der Protagonist kurz hinter der Carrer Verdi in einem mehrstöckigen Haus wohnt, von dem aus man über Barcelona blicken kann. Und alles stimmt. Einige Zeit später wird er einen Bekannten in der Buchhandlung „La Central“ in der Carrer de Mallorca abpassen (74f.), um ihn zu überzeugen, einen Ausflug nach Dublin zu unternehmen. Und tatsächlich zeigt mir Google, dass es diese Buchhandlung dort gibt (und zeigt auch noch eine Frau, die gerade dort ein Buch oder Heft gekauft hat). Bevor sie das La Central betreten, gehen sie noch kurz in die Bar Belvedere (76ff.) direkt um die Ecke, wie Google Maps verrät. Und dort gelingt es dem Protagonisten, seinen Bekannten vom Projekt eines Besuchs der Stadt Dublin anlässlich des Bloomsday, dem jährlich begangenen Gedenktag an Ulysses, dem Werk von James Joyce, am 16. Juni zu überzeugen. Dass er diesen Ausflug nutzen will, einen Grabgesang auf die Gutenberg-Galaxie anzustimmen, verschweigt er noch.

Und auch später kann man den Gängen und Fahrten der handelnden Figuren wunderbar folgen, etwa wenn sie bei einem Besuch New Yorks von einem Spaziergang erzählen, der vom Hotel Morgans zur und über die Brooklyn Bridge nach Park Slope führt, wo sie Paul Auster besuchen (ein nicht ganz wahrscheinlicher 10 km-Spaziergang). Wenn die Szene sich dann in der zweiten Hälfte des Buches (164ff.) nach Dublin verlagert, wird es etwas schwerer, den Spuren der kleinen Reisegruppe zu folgen. Eine Dependance des New Yorker Hotels Morgans in Dublin, die im Buch ausführlich beschrieben wird, gibt es laut Google nicht. Google kennt kein Morgans, wohl aber ein Hotel Morgan mitten in Dublin, aber eben nicht auf halber Strecke zwischen Flughafen und Innenstadt an einer Schnellstraße. Der Ausflug nach Howth samt des Besuchs des Restaurants Globe ist auch nicht leicht zu rekonstruieren, dafür aber der Besuch in Dalkey, das selbst in Google Streetview pittoresk aussieht. Dort suchen sie den Pub Finnegans auf, wo sie später den Finnegans Orden gründen wollen.

In der Straße, die Enrique Vila-Matas angibt, finde ich ihn nicht, wohl aber in dessen Verlängerung, in der Sorrento-Road.

Der Abschied von der Gutenberg-Welt wird standesgemäß auf dem katholischen Friedhof Glasnevin gefeiert. Und das Faszinierende ist: Dieser Friedhof ist per Google-Streetview erschlossen, man kann den Protagonisten also auch dorthin folgen – bis zur Kapelle, in der sie die Beerdigung zelebrieren. Danach besteht zunächst das Bedürfnis nach Erquickung:

Und so sieht das Kavanagh bei Google-Streetview auch aus (und man sollte nicht versäumen, sich die dazugehörigen Fotos anzuschauen)!

Schnitt. Der Protagonist befindet sich wieder in Dublin, aber nun ist es ein Jahr später, der 20. Juli 2009 um Mitternacht. Zwischenzeitlich ist er nach Barcelona zurückgekehrt, hat mit seinen Eltern noch eine Reise nach London unternommen, dort eine Ausstellung von Dominique Gonzales-Foerster (TH.2058 The Unilever Series: Dominique Gonzalez-Foerster", The Turbine Hall, Tate Modern) angeschaut, um dann im Juli 2009 eine Reise mit seine Frau nach Dublin zu unternehmen. Dort verfällt er wieder seiner alten Alkoholsucht und sitzt nun in seinem Zimmer und blickt aus dem Fenster:

Und das ist der einzige „Fehler“, der mir beim Autoren des Romans aufgefallen ist. Was immer der Protagonist am 20. Juli 2009 in Dublin vor dem Fenster gesehen haben mag, ganz sicher war es nicht der Vollmond. Denn an diesem Tag ist der Mond nicht nur schon vor der Sonne untergegangen, es ist zudem auch noch Neumond. Es ist nicht wirklich zappenduster, aber eines ist gewiss: der Mond bescheint nichts. (La luna brilla, no teniendo otra alternativa, sobre lo nada Nuevo – heißt es am Eingang des Kapitels, aber der Mond scheint nicht nur mangels Alternativen auf nichts Neues herab, sondern er scheint gar nicht.) Aber, wie eingangs gesagt, es ist das Recht der Literaten, den Mond aufgehen und untergehen zu lassen, wie es ihnen beliebt. Dublinesk von Enrique Vila-Matas ist ein faszinierender Roman voller Anspielungen auf die Welt der Literatur, sehr empfehlenswert (und – sofern man nicht über eine umfassende literarische wie kulturelle Bildung verfügt – nur mit Hilfe des Internets in all seinen intertextuellen Bezügen verstehbar). Eine lohnenswerte Lektüre. 1985 versprach Hans Magnus Enzensberger „allmonatlich ein inhaltlich wie formal hervorragendes Buch zu veröffentlichen, das von Enzensberger ausgewählt und vom Verleger und Buchkünstler Greno mit höchster Qualität gestaltet und in dessen Druckerei und Verlag in Nördlingen hergestellt und vertrieben wurde“. Dieses Versprechen wurde über die Jahrzehnte auch eingelöst. Aber bei der Lektüre des gerade vorgestellten dreihunderteinundvierzigsten Bandes der Anderen Bibliothek beschlichen mich doch Zweifel. Nicht wegen der inhaltlichen Qualität des Romans. Den finde ich herausragend gut. Nicht wegen der ästhetischen Gestaltung durch Jörg Hülsmann. Auch die finde ich gelungen. Nein, es ist eine Reihe von sinnentstellenden Fehlern, die die Lektüre dieses Buches zu einer unangenehmen Erfahrung machen. Schriftsteller, das habe ich versucht zu zeigen, sind in aller Regel sehr penibel in der Gestaltung ihrer Werke, keinesfalls schlampig. Wenn also ein Detail an einer bestimmten Stelle sagen wir als Rot beschrieben wird und wenige Seiten später als Blau, dann hat das eine Bedeutung. Und es ist Aufgabe des Lesers, dieser Bedeutung auf die Spur zu kommen – und sei es die, dass Farben keine Bedeutung haben. Etwas anders ist es aber, wenn durch die Übersetzung oder die Edition eines Werkes derartige Varianten eingeschleust werden, die einen auf eine Lese-Fährte schicken, die gar nicht existiert. Man beginnt dann, das Gelesene nicht mehr Ernst zu nehmen. Worte, die man liest, können dann eben das Ergebnis der Gedanken des Autors, der Unachtsamkeit der Übersetzung oder der Schlampigkeit der Edition sein. Und warum sollte ich einem Roman mehr Sorgfalt und Aufmerksamkeit schenken, als dieser sich selbst? Im vorliegenden Falle fing es damit an, dass dem Protagonisten auf S. 14 „die linke Kniescheibe zu schaffen macht, wohl ein Zeichen von Gicht oder Arthritis“. Auf S. 40 heißt es dann: „Andererseits haben die Schmerzen der rechten Kniescheibe, nachdem er einmal längere Zeit nicht vor dem Computer gesessen hat, etwas nachgelassen, Schmerzen, die er auf einen erhöhten Harnsäurewert zurückführt, obwohl es sich auch einfach nur um Arthritis handeln könnte“. Nun ist es unwahrscheinlich, dass sich eine Arthritis innerhalb weniger Tage spontan von der linken auf die rechte Kniescheibe verlagert. Man vermutet also sofort einen Sinn dahinter, da ein Rechtschreibfehler ja nicht in Betracht kommt. Der Blick zur Sicherheit ins spanische Original zeigt freilich, dass beides Mal vom rechten Knie die Rede ist. Eine sinnentstellende Übersetzung also. Der Protagonist pflegt darüber hinaus regelmäßig Sätze, die ihm im Alltag auffallen, in seinem Computer festzuhalten, und zwar wie der Text wiederholt behauptet, in einem World-Dokument (S. 36, 110, 161). Das könnte eine nette Anspielung im Microsoft-Zeitalter sein, in dem Word-Dokumente weltweilt verbreitet sind. Allein, es ist ein Editionsfehler. Im Original (und auch in anderen Übersetzungen) ist immer von einem Word-Dokument die Rede. Auch das ist sinnentstellend. Noch gravierender ist es, wenn dann Daten falsch angegeben werden, wie der Besuch Eisenhowers bei Franco, der ins Jahr 1953 verlegt wird (S. 15). Nun kam Eisenhower zwar 1953 ins Amt, besuchte Spanien aber erst 1959. Auch dies ist ein erst nachträglich entstandener Fehler, im Original wird das korrekte Jahr angegeben. Geradezu grotesk wird es dann auf S. 56 und 58, wo der Roman selbst über Rechtschreibfehler philosophiert. Anfangs denkt man an der betreffenden Stelle, hier sei schon wieder geschlampt worden, dann erweist sich der Fehler aber als Pointe im Roman. Der Protagonist liest in seinem Joyce-Buch:

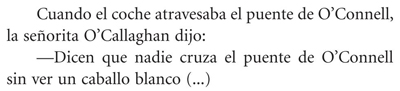

Nur eine der beiden Brückenbezeichnungen kann richtig sein denkt man – und der Protagonist denkt das auch und meint, jeder Dublin-Kenner wüsste die richtige Antwort sofort. Er aber muss erst in einer anderen Ausgabe nachschlagen. Und über das Ergebnis seiner Recherche heißt es im Roman:

Das stürzt nun den Leser in eine tiefe Verwirrung. Der gleiche Fehler im Text unter Betonung des Umstandes, dieses Mal sei er aber nicht vorhanden? In einer Reflexion über Rechtschreibfehler in Romanen tritt derselbe Rechtschreibfehler zweimal auf? Ist das vom Autor wirklich gewollt?

Enzensberger hatte 1985 inhaltlich wie formal hervorragende Bücher versprochen. Nach dem Ende des Gutenberg-Zeitalters scheint das so nicht mehr möglich zu sein. Warum sollte ich mir aber dann ein Buch der Anderen Bibliothek kaufen, wenn es die eigenen Standards nicht einhält? So gesehen ist das Buch nicht nur eine Trauerrede über eine vergangene Zeit, sondern auch selbst das beste Beispiel dafür, dass diese Zeit wirklich vergangen ist. P.S.: Ich habe dem Lektor und Herausgeber Christian Döring geschrieben – in meiner Eigenschaft als Leser und Abonnent seit der ersten Ausgabe der Anderen Bibliothek – und um Auskunft gebeten, warum dieses Buch so viele Fehler enthält und welcher Sinn dahinter steckt, da ich mir beim Renommee der Anderen Bibliothek nicht vorstellen kann, dass einfach schlampig gearbeitet wurde. Eine Antwort habe ich bisher nicht erhalten. Sollte sie noch kommen, werde ich sie den Leserinnen und Lesern an dieser Stelle nachreichen. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/83/am395.htm

|

Am Anfang meines Studiums las ich mit Begeisterung Werke von Arno Schmidt. Es waren immer Texte, die einen zum Nachdenken und zu Forschen brachten. Anfang der 80er-Jahre las ich „Aus julianischen Tagen“ und war damals hingerissen von der Möglichkeit, Literatur auf ihre historische Genauigkeit überprüfen zu können, indem ich Berechnungen über den Mondstand und anderes anstellte. Arno Schmidt zeigte am Beispiel von Goethes Werther, dass dessen Beschreibung des 9. Septembers 1771 keinesfalls durch den Mondschein bereichert werden konnte, denn an diesem Tag war schlichtweg Neumond. Edward Gibbon dagegen, der Historiker des Byzantinischen Reiches, so schreibt Arno Schmidt, war ein verlässlicher Mann: Wenn er den Vollmond beschreibt, dann stimmen die Angaben auch. Seit dieser Lektüre versuche ich bei der Lektüre von Romanen nebenbei immer auch zu überprüfen, ob das denn stimmen kann, was ich da lese. Nicht, dass sich ein Autor an die Realität und die Gegebenheiten halten muss. Es ist sein gutes Recht Dinge zu verändern und anders darzustellen. Aber wenn er sich an der Realität orientiert, dann macht es in Zeiten von Google wesentlich mehr Spaß, ihm nicht nur literarisch, sondern auch per Google-Streetview zu folgen.

Am Anfang meines Studiums las ich mit Begeisterung Werke von Arno Schmidt. Es waren immer Texte, die einen zum Nachdenken und zu Forschen brachten. Anfang der 80er-Jahre las ich „Aus julianischen Tagen“ und war damals hingerissen von der Möglichkeit, Literatur auf ihre historische Genauigkeit überprüfen zu können, indem ich Berechnungen über den Mondstand und anderes anstellte. Arno Schmidt zeigte am Beispiel von Goethes Werther, dass dessen Beschreibung des 9. Septembers 1771 keinesfalls durch den Mondschein bereichert werden konnte, denn an diesem Tag war schlichtweg Neumond. Edward Gibbon dagegen, der Historiker des Byzantinischen Reiches, so schreibt Arno Schmidt, war ein verlässlicher Mann: Wenn er den Vollmond beschreibt, dann stimmen die Angaben auch. Seit dieser Lektüre versuche ich bei der Lektüre von Romanen nebenbei immer auch zu überprüfen, ob das denn stimmen kann, was ich da lese. Nicht, dass sich ein Autor an die Realität und die Gegebenheiten halten muss. Es ist sein gutes Recht Dinge zu verändern und anders darzustellen. Aber wenn er sich an der Realität orientiert, dann macht es in Zeiten von Google wesentlich mehr Spaß, ihm nicht nur literarisch, sondern auch per Google-Streetview zu folgen.

Auch hier zeigt der Blick ins Original: der Fehler liegt bei der deutschen Edition! Spätestens hier würde ich ein Buch wegen sinnentstellender Editionspraxis beiseitelegen. All die Mühen, die sich der Autor und der Buchkünstler machen, um ein anspruchsvolles und bibliophiles Werk zu schaffen, sind doch umsonst, wenn es an anderer Stelle hakt. Wenn ich jedes Mal im Original nachschlagen muss, ob die Übersetzung und die Edition auch korrekt sind, macht Lesen keinen Spaß mehr, es wird zur Qual. Ich folge Autoren gerne auf noch so verschlungenen Pfaden ihrer Texte - möchte aber auch sicher sein, dass es die Autoren sind, die diese Fährten legen.

Auch hier zeigt der Blick ins Original: der Fehler liegt bei der deutschen Edition! Spätestens hier würde ich ein Buch wegen sinnentstellender Editionspraxis beiseitelegen. All die Mühen, die sich der Autor und der Buchkünstler machen, um ein anspruchsvolles und bibliophiles Werk zu schaffen, sind doch umsonst, wenn es an anderer Stelle hakt. Wenn ich jedes Mal im Original nachschlagen muss, ob die Übersetzung und die Edition auch korrekt sind, macht Lesen keinen Spaß mehr, es wird zur Qual. Ich folge Autoren gerne auf noch so verschlungenen Pfaden ihrer Texte - möchte aber auch sicher sein, dass es die Autoren sind, die diese Fährten legen.