CONTAINER |

Ekstasis oder: Im Rausch der FarbenManessier in BremenAndreas Mertin Doktorarbeiten erscheinen, davon kann man ausgehen, frühestens dann, wenn ein Thema oder ein Themenfeld so etabliert und in sich abgeschlossen ist, dass man sich aus der notwendigen wissenschaftlichen Distanz heraus mit den Fragestellungen des Untersuchungsgegenstandes beschäftigen kann. 1968 erschien im damals noch existierenden Furche-Verlag Hamburg das Buch „Autonome Kunst im Raum der Kirche“[1] von Horst Schwebel, das seine Dissertation aus dem Jahr 1964 enthielt. Der Titel „Autonome Kunst“ ist insofern - wenn auch wirkungsmächtig, so doch - etwas irreführend, weil es im Kern um abstrakte bzw. noch genauer: um gegenstandsfreie Kunst ging. Im Bildanhang mit den verschiedenen dokumentierten Kunstobjekten finden wir vor allem abstrakte Glasmalerei aus Kirchen und hier verweist Schwebel u.a. auf Werke von Schaffrath, Poensgen, Schreiter, Köpke, Lander und Goepfert. Horst Schwebel hat in seiner Arbeit von 1964 jenes Problem präzise benannt, vor dem die Kirchengemeinden im Verhältnis zu Kunst und Kultur in der sich ausdifferenzierenden Moderne stehen:

Dazu schrieb Schwebel seinerzeit den die Kultur und die Kunst interpretierenden Theologen ins Stammbuch:

Dennoch wollte Schwebel die autonome Kultur nicht ohne Deutung lassen und hielt an ihrem spezifischen Erkenntniswert für die Theologie fest:

Alfred Manessier, um dessen Werk es im Folgenden gehen soll, kommt in Schwebels Werk zunächst nur im Rahmen einer Aufzählung unter dem Stichwort des „lyrischen Bildtyps“ vor, ein Bildtyp, bei dem das Bildganze dominant ist. Aber an einer Stelle der Doktorarbeit kann man hinter der kritischen Beschreibung kirchlichen Kunstumgangs durchaus das Werk von Manessier erkennen:

Und Schwebel fügt noch hinzu:

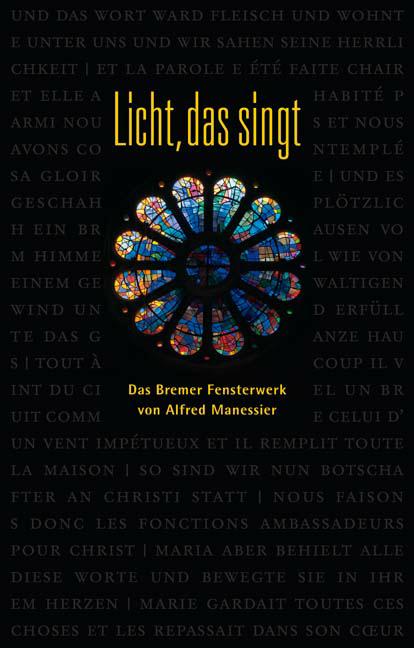

Schwebel machte so auf die impliziten Gefahren der Auseinandersetzung mit gegenstandsfreier und abstrakter Kunst aufmerksam, dass man nämlich im kirchlichen Kontext immer geneigt ist, Deutung und Bedeutung zu verwechseln. Später hat Schwebel dann ausführlicher über Manessier geschrieben und mit ihm zusammen 1971 das Buch Passion publiziert.[6] Mir aber sind Horst Schwebels Ausführungen immer eine Mahnung gewesen, nicht den Eigenwert der Kunst als Kunst zu vergessen, nur um schnell den scheinbaren(!) theologischen Mehrwert einer Illustration des Religiösen aufweisen zu können. Nur weil Farben in einem Kirchenraum präsentiert werden, brauchen sie noch keine biblischen Namen. Vor mir liegt nun ein wunderschönes Buch, das über 136 Seiten Lust macht, es durchzublättern, weil die Fotografien, die es füllen, immer wieder neue Einsichten bieten und zu immer neuen Entdeckungen verführen. Es handelt sich um ein Buch zu den Glasfenstern von Alfred Manessier in der Bremer Kirche Unser Lieben Frauen, jener reformierten Kirche, die direkt bei bzw. hinter dem Rathaus liegt und auf eine lange Geschichte zurückblicken kann.

Anlass des Buches war der 100. Geburtstag von Manessier (1911-1993). Und wer jemals in Bremen vor Ort war, wird sicher den Eindruck eines der interessantesten und beeindruckendsten Glasfensterexperimente aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mitgenommen haben. Im Zusammenklang mit der reduzierten Architektur, die im Stil fast des Art Brut sich gegenüber der Inszenierung der Arbeiten von Manessier ganz zurücknimmt, kommen seine Farbgestaltungen außerordentlich zur Geltung. Und es ist das Verdienst dieses Buches, diesen visuellen, geradezu ekstatischen Erfahrungen einen Ausdruck verliehen zu haben, den man zu Hause gut studieren und nachvollziehen kann. Es ist ja nicht nur die Darstellung der insgesamt 20 Glaswerke von Manessier, sondern auch die licht- und sonnenbedingten Wirkungen auf den Raum, die eingefangen werden müssen. Das ist dem Fotografen Roman Mensing gut gelungen. Etwas irritiert war ich über die kunsthistorische Einordnung des Ganzen. Man mag das mit dem Überschwang einer Kirchengemeinde erklären, die stolz auf die Kunst in ihren Räumen ist. Aber Manessiers Arbeit in Bremen ist sicher kein Meilenstein in der Geschichte der abstrakten Glasmalerei, allenfalls ein Schlussstein. Zur Zeit der Genese der Fenster in Bremen war die abstrakte Kunst in der Kirche lange durchgesetzt, bis hin ins Beliebige, wie die oben zitierten Ausführungen von Schwebel deutlich machen. Das Besondere an der Beauftragung von Manessier ist jedenfalls nicht, dass man den Mut gehabt hätte, einen abstrakten Künstler zu beauftragen, sondern eher, dass man den Mut hatte, immer noch einen abstrakten Künstler zu beauftragen, während die (Kunst-)Welt drum herum eher Fragen der politischen Verantwortung der Kunst in der Welt erörterte. In diesem Sinne ist auch der im Buch vorgenommene Vergleich mit den nur scheinbar abstrakten Glasfenstern von Gerhard Richter im Kölner Dom fraglich. Richter hat nun selbst die Anmutung von sich gewiesen, er sei ein Künstler des Abstrakten. Und tatsächlich kann man ja die Arbeit im Kölner Dom durchaus als hyperrealistisch (wenn eben auch nicht figurativ) bezeichnen. Sie spielt – historisch nachweisbar – mit jenen Farbpaletten eines Malereibetriebs, die diese den Kunden vor der Gestaltung ihrer Räume vorlegen. Das ist Prosa und hat mit dem lyrischen Bildtyp von Manessier wenig zu tun. Eher ergäbe sich eine Verbindung zur figurativen Glasfenster-Arbeit von Markus Lüpertz in der Kirche St. Andreas, gegenüber dem Dom in Köln. Und das Verbindende ist hier das konstitutive religiöse Bekenntnis der beiden Künstler. Beide verstehen ihre Arbeit im Rahmen ihrer religiösen Existenz und fallen so aus dem Rahmen des gewohnten modernen Kunstverständnisses hinaus. Dass Manessier sich, wie aus dem Buch deutlich erkennbar wird, tief auf die religiösen Vorgaben der Kirchengemeinde und der Auftraggeber eingelassen hat, ist atypisch für die Kunst der Zeit. Gerhard Richter hat dies in Köln nicht getan, er hat seine Kunst durchgesetzt. Das muss kein Manko im Blick auf die Kunst von Manessier sein. Aber man sollte kleine Fragezeichen anbringen an der These, hier werde Pfingsten, Weihnachten oder gar das Thema Predigt umgesetzt. Das mag die intentio auctoris gewesen sein, ob es der intentio operis entspricht, wage ich schon zu bezweifeln, und ob die intentio lectoris der intentio auctoris folgt, würde ich anhand der Beobachtungen in Bremen bestreiten.[7] Die entscheidende Differenz ist, ob die Glasfenster von Manessier auf ein Drittes verweisen oder ihren Sinn im Werk selbst finden. Ich meine, gerade das Ottmar Hinz herausgegebene Buch zum Bremer Fensterwerk von Alfred Manessier mit seinen wunderbaren Fotografien macht deutlich, dass es eines verweisenden Sinnes gar nicht bedarf, sondern dass der Gewinn dieser Kunst im Vollzug ihrer Wahrnehmung liegt. Anmerkungen[1] Schwebel, Horst (1968): Autonome Kunst im Raum der Kirche. Hamburg: Furche-Verl. [2] Ebenda, S. 9 [3] Ebenda, S. 87. [4] Ebenda, S. 10. [5] Ebenda, S. 51. [6] Manessier, Alfred; Schwebel, Horst (1971): Passion. Witten: Von Cansteinsche Bibelanst. [7] Eco, Umberto; Memmert, Günter (1995): Die Grenzen der Interpretation. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/80/am419.htm

|