Popmusik |

Kultureller Atavismus„Altes Wissen in zeitgenössischer Kunst“?Andreas Mertin

In den sehr schön lichten Räumen des Museums war die Ausstellung in drei Abteilungen organisiert. Im Ankündigungstext zur Ausstellung heißt es zu den Intentionen: „Von ihren Ursprüngen bis ins heutige 21. Jahrhundert setzt sich die Kunst mit grossen Lebensfragen auseinander. Die Ausstellung LEBENSZEICHEN widmet sich der Art, wie sie immaterielle Güter wie Prinzipien und Werte, aber auch existenzielle Erfahrungen fassbar und begreifbar macht. Ihre besondere Spannung bezieht die Ausstellung daraus, dass zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler altes, künstlerisch überliefertes Wissen in ihre Werke einfliessen lassen, um damit der Befindlichkeit des 21. Jahrhunderts eine Perspektive zu verleihen.“

Im Blick auf den ersten Teil der Ausstellung heißt es dann, hier „untersuchen verschiedene Künstlerinnen weibliche göttliche Prinzipien und Mythen und die Prägungen, die sie im Verlauf der Geschichte erfahren haben. Hier begegnet man unter anderem Nancy Spero, Louise Bourgeois und Ana Mendieta, den grossen Pionierinnen der Kunst der 1960er und 1970er Jahre sowie mit Kiki Smiths Lilith, Eva und Virgin Mary einer Neuinterpretation von drei bedeutungsvollen Figuren aus der Kultur- und Religionsgeschichte.“ Tatsächlich werden hier zum Teil beeindruckende Arbeiten der Heroinen[2] der Kunst aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gezeigt, wobei Louise Bourgeois (Fragile Goddess, 1970) etwas zu knapp kommt. Dafür gibt es die überaus beeindruckende Arbeit von Nancy Spero[3] "Black and the Red III" aus dem Jahr 1994. Ihre Studien zur Bildgeschichte der Frau sind faszinierend und inspirierend. Ausgestellt wurde sie aber quasi dokumentatorisch, so dass man in der Beschreibung ohne Brüche auch Kommentare aus den 80er Jahren wiedergeben könnte: „Sie wählt Darstellungen aus allen Epochen und Ländern und gestaltet sie malerisch wie zeichnerisch so um, daß sie für ihre Arbeit als Prototypen taugen. Hierfür hat sie im Laufe der letzten 20 Jahre eine einfache und gleichzeitig komplizierte Technik entwickelt: von den so gefundenen Prototypen läßt sie sich Umriß- oder Flächenstempel anfertigen. Mit ihnen arbeitet sie dann in einer gemischten Technik aus Handdruck und Malerei. Zusätzlich schneidet sie gestempelte und gemalte Bildteile, meist Einzelfiguren, aus, um sie dann in den Fries zu collagieren. Der Bildfries ist eine weitere Eigentümlichkeit dieser Künstlerin. Um jede hierarchische Ordnung zu vermeiden, nimmt sie lange Papierbahnen, auf denen sich ihre Figuren miteinander und gegeneinander bewegen. Der Einstieg in so einen Fries ist von jedem Punkt aus möglich. Er wurde rein linear entwickelt und muß auch so gelesen werden.“ So Hanne Weskott in ihrer Besprechung der Münchener Ausstellung von Nancy Spero im Jahr 1988.[4] Die Arbeiten von Kiki Smith (Lilith, 1994; Eve, 2001; Virgin Mary, 1992) fand ich dagegen weniger zielführend. Zum einen sehe ich nicht, inwiefern sich in ihren Skulpturen wirklich eine bahnbrechende undogmatische Neuinterpretation der Lilith, der Eva oder gar der Jungfrau Maria abzeichnet. Dafür ist die Kiki Smith als Künstlerin zu jung, denn die großen Neuinterpretationen dieser religionsgeschichtlichen Figuren liegen eher in der Mitte der 70er Jahre als Kiki Smith noch nicht künstlerisch tätig war. Sie erweitert oder verlängert vielleicht die Deutungsgeschichte oder erinnert an Diskussionen der 70er Jahre, aber viel mehr sehe ich nicht. Auch Marina Abramovic mit ihrer Performance "Dragon Head #4" (1990) als Haupt der Medusa legt ja nicht wirklich neue Assoziationen frei, noch reaktualisiert sie den Mythos der Medusa. Faktisch will sich die im Mythos vorausgesetzte Symbiose von Mensch und versteinerndem Schrecken angesichts der Videoarbeit nicht einstellen. Beim Durchschreiten dieses Teils der Ausstellung kam eher so etwas wie ein nostalgisches Gefühl auf, eine Erinnerung daran, wie „einfach“ die Welt von Unterdrückung, Protest und Widerstand früher einmal war. „In der darauf folgenden raumfüllenden Videoprojektion schält sich die israelische Künstlerin Sigalit Landau in einer zugleich poetischen wie hoch politischen Performance als ‚junge Göttin’ des 21. Jh. aus einer auf dem Toten Meer treibenden Spirale von Wassermelonen. Diese Arbeit leitet von den bildlichen Darstellungen zu einer neuen Art von LEBENSZEICHEN über, den abstrakten Formen. Der zweite Schwerpunkt der Ausstellung widmet sich folglich der Bedeutung von Zeichen, Symbolen und Ornamenten in der heutigen Zeit. Als ein Höhepunkt erweist sich der Raum Sanctuary, den Philip Taaffe speziell für LEBENSZEICHEN geschaffen hat.“ Tatsächlich empfand ich diesen Teil der Ausstellung als den Höhepunkt der Auseinandersetzung mit dem Thema und zwar deshalb, weil er so nah am „Jetzt“ ist. Damit meine ich die Offenheit der visuellen Argumentation, die Poetik der Arbeiten. Das gilt nicht für die Arbeit von Adel Abdessemed "God is Design" (2005), die – wenn ich mich recht erinnere – schon in der Karlsruher Ausstellung Medium Religion gezeigt wurde. Vielleicht liegt es an den Nicht-Gesprächen zwischen Religion und Kunst, dass man heute noch so tun kann, als ob eine Fragestellung, die in den 70er-Jahren die Religion erschüttert hat, heute noch revolutionär wäre. Das Buch „Ist Gott eine mathematische Formel?“[5] von Paul Schulz forderte schon damals: „Angesichts der modernen Naturwissenschaften, der Astrophysik und der Biochemie, gilt es nicht, Gott zu leugnen, sondern Gott neu zur Sprache zu bringen. Von Gott muss in Zukunft in viel gewaltigeren Bildern gedacht und geredet werden als bisher.“ Sigalit Landaus Arbeit "Dead Sea" (2005) habe ich in dieser Ausstellung zum ersten Mal in einer raumfüllenden Projektion gesehen. Und das war wirklich einzigartig und beeindruckend. Diese Arbeit gewinnt mit der Größe der Projektionsfläche noch einmal an Aussagekraft. Ob ich freilich der Beschreibung der Arbeit als „einer zugleich poetischen wie hoch politischen Performance“ folgen würde, weil sich die Künstlerin als junge Göttin aus einer auf dem Toten Meer treibenden Spirale von Wassermelonen schält, weiß ich nicht. In diese Wertung fließen mir zu viele Faktoren ein, die nicht unmittelbar der Arbeit entnommen werden können. Poetisch ist die Arbeit ohne Zweifel, hoch politisch nur dann, wenn man die anderen Arbeiten der Künstlerin kennt und mit einbezieht (z.B. Barbed Hula etwa wäre hier die entsprechende Arbeit). Ansonsten müsste man zum Beispiel wissen, wo im Toten Meer das ganze situiert ist, also ob in Israel oder im Westjordanland. Aus der Spiralform an sich lässt sich wenig hoch Politisches ableiten, sie ist auch nicht brisant, selbst religiös und als Bildform ist sie sehr breit gestreut. Und wenn die Bezeichnung einer „jungen Göttin des 21. Jahrhunderts“ nicht durch und durch ironisch gemeint sein soll, was soll sie dann bezeichnen? Kann man das nicht nur sagen, wenn man zugleich auf andere Arbeiten von ihr reflektiert? Muss die Arbeit unbedingt so nebulös aufgeladen werden? Reicht es nicht, sich auf die von jedem nachvollziehbaren Wahrnehmungen einzulassen, die ja auch aufregend und erhellend sind? Karin Wendt schrieb 2007 in diesem Magazin zu den Arbeiten: „Die Kunst von Sigalit Landau ist eine Form der ästhetischen Einfühlung in das Wesen menschlicher Strukturen und deren Dynamik. Es ist eine Kunst der Verkörperung oder besser der Einkörperung – in einem unmittelbaren Sinne: indem sie ihren eigenen Körper einsetzt und in einem übertragenen Sinne, indem sie den Körper als das Nichtverfügbare thematisiert. In ihren Perfomances und Installationen geht es um das Aufzeigen elementarer Gesten unseres In-der-Welt-Seins, um unsere Aus-Richtungen. In dieser Suche nach Halt und dem permanenten Verlust an Orientierung, bilden sich nach Landau bestimmte Haltungen aus.“[6] Und diese Beschreibung ist auch an der jeweils einzelnen Arbeit wahrnehmbar. Karin Wendt beschrieb damals die Performance “Standing on a water melon in the Dead Sea” aus dem Jahr 2005, die in einem unmittelbaren formalen und inhaltlichen Zusammenhang mit der in Luzern gezeigten Arbeit steht. Es wäre sinnvoll gewesen, auch diese Arbeit etwa auf einem Bildschirm zum weiteren Verstehen zu zeigen. Aber zurück zur Arbeit in Luzern. Wir sehen in einem vom Titel der Arbeit so benannten Toten Meer eine Frucht, die in ihrer heute dominanten kultivierten Form Durst löschen und damit Leben erhalten soll. „Es ist aber keine gewöhnliche Melone, sondern eine Züchtung, die mit extrem salzgesättigten Wasser wächst. Ein Effekt des Salzes ist der, dass die Früchte roter und süßer als gewöhnliche Melonen sind.“[7] Wir sehen diese Frucht spiralförmig aufgereiht, wobei einige der Früchte nicht mehr unversehrt sind, sondern ihr rotes Fruchtfleisch zeigen. Diese Früchte scheinen nicht per Zufall über die gesamte Spirale verteilt, sondern wirken wie eine Körperextension einer unbekleideten Frau, die in die Spirale eingegliedert ist. Nur in der Verlängerung und im Radius ihrer ausgestreckten rechten Hand sind geöffnete Früchte zu sehen. Am Anfang des Videos ist die Frau freilich nicht im Blickfeld des Betrachters, vielmehr fokussiert sich der Blick auf die Früchte im Zentrum der Spirale. Langsam fährt die Kamera zurück, während sich die spiralartig aufgereihten Melonen drehen. Auf diese Weise kommt dann auch die nackte Frau in den Blick. Als Betrachter verfolgt man die Auflösung der Spirale und es baut sich ein Spannungsbogen auf, was wohl mit der Frau im Moment der Lösung aus der Spirale geschieht. Tatsächlich ist sie mit der Melonenspirale verknüpft und wird mit ihr fortgezogen. Nach und nach löst sich die gesamte Spirale auf und verschwindet nach rechts aus dem Bild. Am Ende bleibt das Wasser des Toten Meeres, das dann wieder in die Eingangsszene überblendet und der Loop beginnt von neuem. Wenn es für Sigalit Landau darauf ankommt, wie Karin Wendt geschrieben hat, vor Augen zu führen, wie in der Suche nach Halt und dem permanenten Verlust an Orientierung sich bestimmte Haltungen ausbilden, dann kann man das an dieser Arbeit gut studieren, es ist wirklich eine ästhetische Einfühlung in das Wesen menschlicher Strukturen und deren Dynamik. „Als ein Höhepunkt erweist sich der Raum Sanctuary, den Philip Taaffe speziell für LEBENSZEICHEN geschaffen hat“ schreiben die Veranstalter über das nächste Kunstwerk und das trifft gleich in einem mehrfachen Sinne zu. Wenn man den Raum betritt, sieht man sich einer Fülle von Symbolen gegenüber, einigen anscheinend sofort identifizierbaren, einigen mehrdeutigen, einigen überaus rätselhaften. Die Symbole sind aber nicht in einer Weise codiert, wie es Judy Chicago mit ihrer „Dinner Party“ (1074-1979) vorgenommen hat. Was wir hier sehen sind Spiralen, Kreise, Räder, Farne und auch Abbildungen, die an Vexierbilder oder Rorschachtest erinnern. Die Wahrnehmungssituation ist aber nicht die, dass man nun, wie in einem ägyptischen Totentempel beginnt, eine verborgene und durch die Zivilisationsgeschichte verschüttete Geschichte und Bedeutung zu suchen. Eher befindet man sich einfach in diesem Raum und „notiert“ das Zeichenarsenal. Philip Taade nennt seine Arbeit „Sanctuary“, also Heiligtum. Nun kann man aber in einem religionswissenschaftlichen Sinne kein Heiligtum herstellen. Moderne Menschen meinen vielleicht, durch eine Handlungsanalogie der Erschaffung geheimnisvoller Räume so etwas wie ein Heiligtum synthetisch herstellen zu können, aber das geht nicht. Und tatsächlich verhielt sich die Schulklasse, die ich während meines Besuches in der Ausstellung in diesem Raum beobachten konnte, wahrnehmbar nicht religiös. Sie waren durchaus interessiert und die ausstellungspädagogische Vermittlung (derer ein Heiligtum niemals bedurft hätte) war gut. Aber sie waren bestenfalls ästhetisch interessiert. Und darin hatten sie recht. Es handelt sich um eine ästhetische Simulation eines Heiligtums – aber eben um kein Heiligtum. Man muss diese Differenz begreifen, physisch und psychisch nachvollziehen, um zu verstehen, was diesen Raum so wichtig – und die Intention der Ausstellung so problematisch macht. Religion lässt sich nicht simulieren. Im besten Fall kann man eine Probehandlung machen. Aber im eigentlichen Sinne ist Religion eine Frage der Performance – des Vollzugs. Hegels nun schon mehrfach in dieser Zeitschrift vorgetragene Einsicht „Mögen wir die griechischen Götterbilder noch so vortrefflich finden und Gottvater, Christus, Maria noch so würdig und vollendet dargestellt sehen: es hilft nichts, unser Knie beugen wir doch nicht mehr“[8] ist präzise auf den Punkt. Und da ist es gleich, ob es sich um griechische Götter, Gottvater oder magisch aufgeladene Spiralen handelt. Man kann sich in diesem Raum natürlich religiös verhalten – auf die Reaktion der Aufsicht wäre ich freilich neugierig – aber es wäre nicht die richtige Reaktion. Man verhält sich in diesem Raum ästhetisch und begreift es als künstlerische Bearbeitung eines außerästhetischen Materials – des Zeichenarsenals der Bedeutungsgenerierung unterschiedlicher Religionen. Das Herausragende des Raumes von Philip Taafe ist es, dass er dies unmittelbar vor Augen führt, ja physisch spürbar werden lässt. Es ist nicht so wie in der Kirche – sei diese nun eine reformierte, eine katholische oder eine orthodoxe Kirche. Eher schon ist es so, wie in einem religiösen Raum einer Fremdreligion, die ich auch nur ästhetisch neugierig studiere, aber nicht wirklich erfahren kann. Vielleicht hängt das mit der Frage zusammen, die ich in der Beschäftigung mit einer These von Silvia Henke und dem von ihr und Nika Spalinger betriebenen Forschungsprojekt „Holyspace / Holyways“ Anfang des Jahres in dieser Zeitschrift erörtert habe: ob man glauben müsse, um ein Bild mit religiösem Gehalt wirklich zu verstehen?[9] Meine Antwort damals betrifft in einem gewissen Sinne auch diese Ausstellung: „Über den Glauben der damaligen Zeit (scil. Über das Alte Wissen, A.M.) können wir nicht verfügen, nicht zuletzt, weil er heute nicht mehr gültig, nicht mehr wahr ist.“ Kommen wir zum dritten und letzten Abschnitt von LEBENSZEICHEN: „Der dritte Teil der Ausstellung thematisiert Mythen, Geschichten und Rituale. Er beginnt bei indischen Bevölkerungsgruppen, die versuchen, ihre durch kriegerische, politisch oder religiös motivierte Konflikte existenziell bedrohte Lebenssituation mittels der Rückbesinnung auf ihre Traditionen zu verarbeiten (künstlerisch umgesetzt in der Videoinstallation von Amar Kanwar) und führt über den „WaqWaq“-Orakelbaum, ein begehbares Labyrinth und einen neuzeitlichen Garten Eden bis zu einem von Hip-Hoppern betanzten Sandmandala.“ Amar Kanwars Arbeit „The Lightning Testimonies“ aus dem Jahr 2007 hat mich schon auf der documenta 7 in der Neuen Galerie sehr beeindruckt. Damals schrieb ich unter Bezugnahme auf die Erläuterungen des documenta-Teams:

Wenn ich das damals Geschriebene / Zitierte heute wieder lese, weiß ich nicht, ob die Arbeit auch zum Thema „Lebenszeichen. Altes Wissen in zeitgenössischer Kunst“ sinnvoll ist. Und ich meine das ernst – ich bin mir wirklich unsicher. Die Narratio, die sich hier bildet und ausdrückt und vom Künstler in dieser simultanen Präsentationsform eingefangen wird, ist ja nicht „Altes Wissen“ im traditionellen Sinn und steht auch in keinem Vergleich zu all den anderen Bildern und Narrationen, die wir in dieser Ausstellung bisher wahrgenommen haben. Das Verbindende sind vielleicht die Erfahrungen von Frauen, aber der Anlass, aus dem sich die Narratio der Frauen bildet, ist unendliches Leid und der Versuch, dafür eine Sprache zu finden.

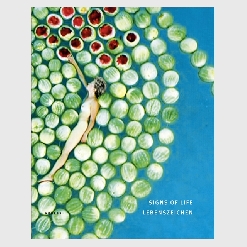

Insoweit konterkariert die Arbeit eigentlich den Bezug auf das „Alte Wissen“. Aber sie ist unbestreitbar eine Arbeit, die sich in einer Intensität sondergleichen als „Lebenszeichen“ begreift. Dagegen fallen die folgenden Arbeiten dann dramatisch ab. Wenn ich böse wäre, würde ich sagen, dass der Orakelbaum, das begehbare Labyrinth, der neuzeitliche Garten Eden und das von Hip-Hoppern betanzte Sandmandala inzwischen zum Standardrepertoire einer kirchlichen, der Eventkultur offenen Großstadtgemeinde gehört. Und wenn das so ist, möchte ich es nicht im Kunstmuseum sehen. Da hätte ich mir von der Kunst mehr erwartet. Wenn man überlegt, was man alles auf den letzten documenta-Ausstellungen oder Biennalen an Kunst gesehen hat, die durchaus in dieser Ausstellung hätte Platz finden können, dann ist jeder Quadratmeter verschenkt, den man nicht der Fragestellung nach den LEBENSZEICHEN widmet. Dazu ist das Thema zu wichtig. Fazit: LEBENSZEICHEN. Altes Wissen in der zeitgenössischen Kunst …… ist eine insgesamt beeindruckende Ausstellung mit wichtigen, zur Fragestellung ertragreichen Werken. Sie macht nachdenklich, zeigt, welchen Weg die künstlerische Erkenntnis seit den 70er Jahren bis in die Gegenwart gegangen ist, was sie aufgegriffen hat und was sie beiseite gelassen hat. Nicht alles, was in der Kunst in dieser Frage eine Rolle spielte, wurde in der Ausstellung aufgegriffen. Man hat den Eindruck, dass bestimmte Fragestellungen bewusst ausgeklammert wurden. Dass menschheitsgeschichtlich wirksamste Lebenszeichen kam in der Ausstellung nicht vor – zählt es nicht zum „Alten Wissen“? Oder ist es immer noch der Stolz des modernen Kunstsystems, sich zur paganen Kultur zu zählen? Diese Frontstellung – so dachte ich bisher – ist doch spätestens mit der Postmoderne überholt. Wenn es um die Aktualität und Vitalität von sinnstiftenden und Lebensthematisierenden Zeichensystemen geht, kann man nicht willkürlich das verbreitetste religiöse Zeichensystem außen vor lassen. Auch in einem anderen Sinne ist die Ausstellung einer zentralen Herausforderung ausgewichen. Was vom Alten Wissen, das die Kunst aufgegriffen hat, ist noch vital, spricht die Menschen an, löst ästhetische und/oder religiöse Erfahrungen aus? Wie lassen sich die Schnittstellen von ästhetischer und religiöser Erfahrung unter Rückgriff auf die Aufbrüche der feministisch inspirierten Kunst der 70er und 80er Jahre beschreiben? Inwiefern unterliegt die Kunst hierbei denselben Reibungs- und Abnutzungsverlusten, die die gesellschaftlichen Debatten in dieser Frage prägen? Und daher gilt der Satz von Adorno und Horkheimer aus der Vorrede zur Dialektik der Aufklärung in all seiner Dialektik auch für diese Ausstellung: „Nicht um die Konservierung der Vergangenheit, sondern um die Einlösung der vergangenen Hoffnung ist es zu tun. Heute aber setzt die Vergangenheit sich fort als Zerstörung der Vergangenheit.“[12] Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, der die einzelnen Kunstpositionen vorstellt und die leitenden Ideen der Ausstellungskonzeption erläutert: Lebenszeichen / Signs of Life: Kunstmuseum Luzern Anmerkungen[1] Belting, Hans (2004): Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. 6. Aufl. München: Beck. [2] Das im Ausstellungstext verwendete Wort „Pionierinnen“ passt zwar gut zur unterstellten „Avantgarde“, aber beide Begriffe kommen nun eindeutig aus der Militärsprache und gehen einem doch schwer über die Lippen. Heroinen dagegen passen meines Erachtens besser zur Intention der Ausstellung. [3] Nancy Spero hat übrigens unglaublicherweise keinen Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia! [4] Weskott, Hanne (1988): Nancy Spero, Kunstforum International Band 97, S. 310. [5] Schulz, Paul (1979): Ist Gott eine mathematische Formel? Ein Pastor im Glaubensprozeß seiner Kirche. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. [6] Karin Wendt, Embodying Art. Sigalit Landau, https://www.theomag.de/47/kw54.htm [7] Karin Wendt, a.a.O. [8] Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Ästhetik. 2 Bände. Berlin 4/1985. Band 1, S. 110 [9] Vgl. Verf., Verstehst Du auch, was Du siehst? Ein Gedankenspiel https://www.theomag.de/64/am313.htm [10] Vgl. Verf., d 12, Impressionen, https://www.theomag.de/48/am216.htm [11] http://www.documenta.de/amarkanwar.html [12] Theodor W. Adorno/Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung: Vorrede; in Th. W. Adorno, GS 3, S. 15. |

|

Artikelnachweis: https://www.theomag.de/68/am335.htm

|

Vom 14. August bis zum 21. November 2010 fand im

Vom 14. August bis zum 21. November 2010 fand im  Mir ist nicht ganz sicher, welcher Kunstbegriff bei dieser Beschreibung vorausgesetzt wird. Offenkundig ist es nicht der, der zwischen (Kult-)Bild und Kunst im Gefolge von Hans Belting

Mir ist nicht ganz sicher, welcher Kunstbegriff bei dieser Beschreibung vorausgesetzt wird. Offenkundig ist es nicht der, der zwischen (Kult-)Bild und Kunst im Gefolge von Hans Belting