Die Gegenwart der Vergangenheit als memoria passionis

Eine filmtheologische Perspektive[1]

Reinhold Zwick

1. Hinführung

Kaum je kamen in den Feuilletons bei Filmstarts so häufig Historiker zu Wort wie in den letzten Jahren, sofern sie nicht schon tatkräftig bei der Drehbuchentwicklung oder den Dreharbeiten beigesprungen sind. Die Welle der ‚historischen Rückfrage’, wie ich sie in Übertragung eines Begriffs aus der historischen Jesusforschung nennen möchte, begann anfang der 1990er Jahre mit Filmen wie dem Porträt des Black Panther Führers Malcolm X, mit Jefferson in Paris oder der Präsidenten-Serie von Oliver Stone – JFK, Nixon (und später W. – Ein missverstandenes Leben) – und setzte sich dann mit aufwendigen neuen Antikenfilmen wie Alexander (der Große) oder Troja fort. Ihre letzte Hochblüte hatte die Historikerbefragung unlängst bei der Diskussion um den Baader Meinhof Komplex und um den Stauffenbergfilm Operation Walküre. Die Hausse der Historiker als Filmexperten hat einerseits natürlich zu tun mit der aktuellen Hochfrequenz historischer Stoffe in Kino und Fernsehen. Andererseits scheint aber auch das Bedürfnis gewachsen, die filmischen Entwürfe der Vergangenheit am historischen Befund zu messen. Aus welchem Grund auch immer – auch darüber sollte nachgedacht werden: die Spielräume für die Fiktionalisierung der Vergangenheit scheinen enger geworden zu sein, sobald eine Story unter dem Vorzeichen antritt, auf historischen Tatsachen zu beruhen. Die historischen Quellen haben merklich an Autorität und Verpflichtungsgrad gewonnen. Als die Anwälte dieser Quellen agieren dann die Experten, in der Regel die Verfasser dickleibiger historischer Darstellungen, allen voran von Biographien. Denn das Kino konnte Geschichte schon immer am besten an Einzelschicksalen dramatisch wirksam machen. Die Exzellenz der Experten ist in der Regel über jeden Zweifel erhaben.[2] Was aber bei ihren Einlassungen meist übersehen oder marginalisiert wird: auch die Geschichtsschreibung der Experten ist natürlich umfassend gedeutete Geschichte. Sie beruht auf einer interpretierenden Zusammenschau des oft sehr heterogenen und meist auch lückenhaften Quellenmaterials. Dabei müssen Verbindungen zwischen den Fakten hergestellt und oftmals, vornehm gesagt: interpoliert, unverschnörkelt gesagt: erfunden werden. Im Zuge dessen müssen Leerstellen im Fakten-Teppich aufgefüllt oder Handlungen, deren Durchführung und Wirkungen zwar dokumentiert sind, mit möglichen Motivationen und Intentionen zusammengedacht werden. In dieser Hinsicht nähert sich die Historiographie immer nolens volens der Fiktion an, denn, wie Linda Hutcheon in der Optik postmoderner Theoriebildung, im Kern aber über diese hinaus gültig meint: „(...) both history and fiction are discourse, (...) both constitute systems of significance by which we make sense of the past (‚exertions of the shaping, ordering imagination’). In other words, the meaning and shape are not in the events, but in the systems which make those past ‚events’ into present historical ‚facts’. This is not a ‚dishonest refuge from the truth’, but an acknowledgement of the meaning-making function of human constructs. The postmodern, then problematizes the entire notion of historical knowledge.“[3] Kaum je kamen in den Feuilletons bei Filmstarts so häufig Historiker zu Wort wie in den letzten Jahren, sofern sie nicht schon tatkräftig bei der Drehbuchentwicklung oder den Dreharbeiten beigesprungen sind. Die Welle der ‚historischen Rückfrage’, wie ich sie in Übertragung eines Begriffs aus der historischen Jesusforschung nennen möchte, begann anfang der 1990er Jahre mit Filmen wie dem Porträt des Black Panther Führers Malcolm X, mit Jefferson in Paris oder der Präsidenten-Serie von Oliver Stone – JFK, Nixon (und später W. – Ein missverstandenes Leben) – und setzte sich dann mit aufwendigen neuen Antikenfilmen wie Alexander (der Große) oder Troja fort. Ihre letzte Hochblüte hatte die Historikerbefragung unlängst bei der Diskussion um den Baader Meinhof Komplex und um den Stauffenbergfilm Operation Walküre. Die Hausse der Historiker als Filmexperten hat einerseits natürlich zu tun mit der aktuellen Hochfrequenz historischer Stoffe in Kino und Fernsehen. Andererseits scheint aber auch das Bedürfnis gewachsen, die filmischen Entwürfe der Vergangenheit am historischen Befund zu messen. Aus welchem Grund auch immer – auch darüber sollte nachgedacht werden: die Spielräume für die Fiktionalisierung der Vergangenheit scheinen enger geworden zu sein, sobald eine Story unter dem Vorzeichen antritt, auf historischen Tatsachen zu beruhen. Die historischen Quellen haben merklich an Autorität und Verpflichtungsgrad gewonnen. Als die Anwälte dieser Quellen agieren dann die Experten, in der Regel die Verfasser dickleibiger historischer Darstellungen, allen voran von Biographien. Denn das Kino konnte Geschichte schon immer am besten an Einzelschicksalen dramatisch wirksam machen. Die Exzellenz der Experten ist in der Regel über jeden Zweifel erhaben.[2] Was aber bei ihren Einlassungen meist übersehen oder marginalisiert wird: auch die Geschichtsschreibung der Experten ist natürlich umfassend gedeutete Geschichte. Sie beruht auf einer interpretierenden Zusammenschau des oft sehr heterogenen und meist auch lückenhaften Quellenmaterials. Dabei müssen Verbindungen zwischen den Fakten hergestellt und oftmals, vornehm gesagt: interpoliert, unverschnörkelt gesagt: erfunden werden. Im Zuge dessen müssen Leerstellen im Fakten-Teppich aufgefüllt oder Handlungen, deren Durchführung und Wirkungen zwar dokumentiert sind, mit möglichen Motivationen und Intentionen zusammengedacht werden. In dieser Hinsicht nähert sich die Historiographie immer nolens volens der Fiktion an, denn, wie Linda Hutcheon in der Optik postmoderner Theoriebildung, im Kern aber über diese hinaus gültig meint: „(...) both history and fiction are discourse, (...) both constitute systems of significance by which we make sense of the past (‚exertions of the shaping, ordering imagination’). In other words, the meaning and shape are not in the events, but in the systems which make those past ‚events’ into present historical ‚facts’. This is not a ‚dishonest refuge from the truth’, but an acknowledgement of the meaning-making function of human constructs. The postmodern, then problematizes the entire notion of historical knowledge.“[3]

Bei allem Bemühen um die Wahrnehmung und Würdigung der Quellen ist das Metier des Historikers also immer in einem gewissen, und nicht selten gehörigen Umfang ein kreatives Arbeiten. Denn immer wird er versuchen, den Ereignissen und Persönlichkeitsprofilen einen sie strukturierenden inneren Richtungssinn, einen ‚thread’, einen Faden, der die einzelnen Ereignisse und Figuren zu einer Geschichte verbindet, einzuschreiben – oder auch mehrere miteinander verflochtene Fäden. Jede Geschichtsschreibung ist immer und unvermeidlich Ausdruck einer „Geschichtsanschauung“[4], wie Marc Ferro gleichermaßen für die wissenschaftliche Darstellung wie für einen historischen Film sagte.

Das kennen wir zur Genüge aus der historischen Jesusforschung, die natürlich dadurch sehr erschwert ist, dass hier die Decke der belastbaren Fakten sehr dünn ist. Aber an der Jesusforschung bzw. an dem Pluralismus der Jesusdarstellungen, die sich allesamt jeweils in ihrer Selbsteinschätzung als wissenschaftlich verantwortet präsentieren, lässt sich geradezu modellhaft ablesen, was die historische Zunft immer beflügelt hat: eben die Suche nach dem, wie ich ihn eben nannte, inneren Richtungssinn in den Fakten. Und darin ähneln die Historiker oftmals wohl mehr als ihnen lieb ist den Filmemachern, wenn diese sich einer historischen Figur oder einer historischen Entwicklung annehmen.

Im Bemühen um den historischen Richtungssinn sucht man nun schon immer gerne nach Analogien, um das Singuläre des jeweiligen Gegenstandes besser begreifbar zu machen, um es einzuordnen und kontextuell, das heißt über den Abgleich mit anderen Erfahrungsspuren und anderen Inhalten des kulturellen Gedächtnisses besser zu verstehen: Da agiert dann jemand wie ein ‚zweiter Napoleon’ oder wiederholt sich angeblich – Stichwort ‚Barack Obama’ – die Aufbruchsstimmung zu Zeiten eines Abraham Lincoln. Besonders gerne sind es die „maßgebenden Menschen“ der Vergangenheit, wie sie Karl Jaspers genannt hat, die wie für die Geschichtsschreibung so auch für den historisierenden Film Modell stehen und Maß und Richtungssinn vorgeben. In der Geschichtswissenschaft geschehen derartige Bezugnahmen meist eher verdeckt, im Film hingegen deutlicher und insofern ehrlicher. Denn im populären Kino wird kein Hehl daraus gemacht, dass man auf die Erwartungen und Bedürfnisse des Publikums reagieren will. Für den Historienfilm bedeutet das: er will das Unbekannte und Neue einer historischen Figur oder eines Ereignisses seinen Zuschauern durch Analogien und Rekurse auf Vertrautes besser verstehbar machen.

Ich möchte dies im Folgenden am Beispiel der Rekurse auf einen dieser „maßgebenden Menschen“ deutlich machen: auf Jesus von Nazareth, vorab auf den Handlungszusammenhang seiner Leidensgeschichte. Von den historischen Persönlichkeiten, an die seinerzeit Jaspers unter diesem Titel gedacht hatte, also von Sokrates, Buddha, Konfuzius und Jesus,[5] ist letzterer im westlichen Kulturkreis die unangefochten wichtigste Bezugsfigur geblieben. Wie sich in filmische Dramatisierungen von historischen Figuren und Ereignissen die Erinnerung an die Passion Christi einschreibt, näherhin wie das Leiden und Sterben von historischen Gestalten im Modus einer memoria passionis mit Dignität und Sinnhaftigkeit aufgeladen wird, soll an einigen ausgewählten Filmen deutlich gemacht werden.

2. Optimistische Tragödie

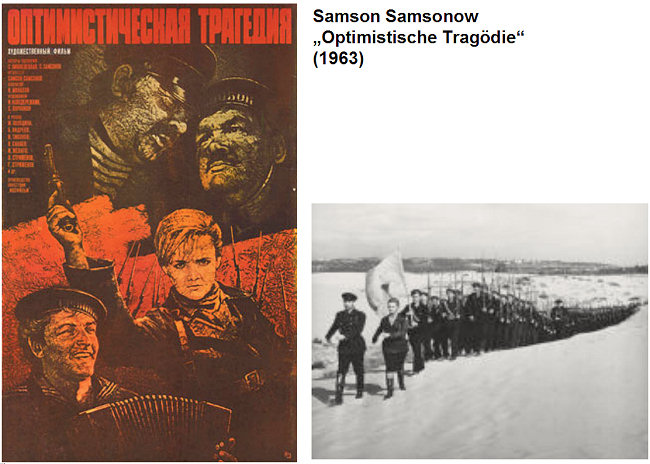

Ich beginne mit einem wohl unerwarteten und weithin unbekannten Zeugen, der gleichwohl sehr schön transparent macht, wie stark die über das kulturelle Gedächtnis vermittelte Erinnerung an die biblische Passionsgeschichte selbst in einer Filmkultur nachwirken kann, die sich dezidiert als atheistisch positioniert hat. Das Beispiel ist der russische Spielfilm Optimistische Tragödie[6] von Samson Samsonow (UdSSR, 1963), der im Rahmen der großen Retrospektive zum 70mm-Film auf der Berlinale 2009 gezeigt wurde: im „Kino International“ an der Karl-Marx-Allee, dem einstmals prächtigsten Filmpalast der ostdeutschen Hauptstadt, der seinerzeit, im Jahre 1963, mit eben dieser „optimistischen Tragödie“ feierlich eröffnet worden ist.

Das in teilweise großartigen Bildern gefilmte Epos überhöht einmal mehr die russische Revolution, zeigt aber durchaus auch die inneren Spannungen und Lagerkämpfe unter den Revolutionären, vorab die Konflikte und Brüche zwischen den Bolschewiken und den Anarchisten. Im Kern geht es um eine junge, attraktive Polit-Kommissarin, die zur Besatzung eines Panzerkreuzers geschickt wird, um diese in den Kampf auf dem Festland gegen die weißen Garden zu führen.

Die Kommissarin stirbt im Gefecht – das ist die Tragödie –, aber ihr Tod war nicht sinnlos: er war ein Baustein für den Sieg und für das unaufhaltsame Voranschreiten der Revolution, bei dem ihr heldenhaftes Vorbild ihre Mannen anspornt – das ist das Optimistische.

Was nun das Bemerkenswerte und (für mich als Zuschauer) völlig Überraschende an diesem historisierenden Film ist: dass seiner unverhohlen freien und mit Pathos aufgeladenen Deutung der Geschichte eine markante ‚memoria passionis’ eingeschrieben ist. Da keine Ausschnitte oder Screenshots des nur in ein oder zwei Kopien erhaltenen und deshalb leider fast nie mehr gezeigten Films beschafft werden konnten, muss ich mich beim ersten Beispiel mit kurzen verbalen Reminiszenzen bescheiden:

- Die „optimistische Tragödie“ kennt in den Reihen der tonangebenden Anarchisten eine Verräterfigur, die so markant konturiert ist, dass der Gedanke an das traditionelle Bild des Judas Iskarioth unausweichlich wird.

- Die Polit-Kommissarin zieht mit einer inneren Haltung – die sie natürlich auch als Vorbild zur ‚Nachfolge’ proklamiert! – in den Kampf, die ihren drohenden Tod unter das Vorzeichen eines Opfertodes stellt: ihr Tod wird zu einem freiwilligen Selbstopfer stilisiert, zu dem bestens die Worte des Evangeliums passen würden: „Es hat keiner eine größere Liebe, als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde.“ (Joh 15,13)

- Am markantesten ist freilich das große, opernhafte Finale, das vom Ende her nochmals ein bezeichnendes Licht auf das Ganze des Films und seine Passions-Motivik wirft: Die sterbende Polit-Kommissarin ist – man verzeihe: ähnlich wie der sterbende Winnetou in Winnetou III[7]– auf ein improvisiertes Lager auf zerklüfteten Felsen gebettet und im weiten, malerischen Kreis umstanden von den Matrosen, ihren lange unverständigen, teilweise widerspenstigen ‚Jüngern’.

Dann geschieht das Unerwartete: mit ihrem Tod beginnt die Frau, die sich geopfert hatte, zu schweben, in einer Elevation im Stil der schwebenden Frauen bei Andrej Tarkowskij (in Der Spiegel; Opfer): sie schwebt über die Reihen der Trauernden. Die anfanghafte Himmelfahrt wird dann zwar doch nicht dahingehend vollendet, dass sie nach oben entschwände. Das wäre denn doch zu viel des Guten gewesen. Die verklärte Märtyrerin für die hehre Sache senkt sich zurück auf den Felsen, bereit zur Grablegung. Die revolutionär gestimmte ‚memoria passionis’ übernehmen dann die beiden Matrosen, die in einem um das Geschehen gelegten Rahmen die Erzählung eröffnet haben und sie nun auch kerygmatisch beschließen, indem sie den Mut, die Opferbereitschaft und die große, reiche Zukunft, die durch den Tod der Heroin eröffnet wurde, preisen. – Nach (mündlicher) Auskunft von Hans-Joachim Schlegel, dem hierzulande besten Kenner des sowjetischen Films, ist eine solche Passionsspur keine Seltenheit im kommunistischen Kino. Immer wieder habe das Sowjetkino auf die christliche Ikonographie und auf religiöse Rituale oder Handlungsmuster zurückgegriffen. Und das nicht etwa plakativ, um sie zu karikieren oder zu demontieren, sondern eher verdeckt: um über die verhaltene Anspielung an das Evangelium das in Russland stark religiös strukturierte kulturelle Gedächtnis zu aktivieren und seine Bedeutungspotentiale zu instrumentalisieren.

Wechseln wir zu einem neueren und bekannteren Beispiel für eine filmische memoria passionis, verstanden als spezifisch biblisch-christlich formatierter Modus der filmischen Inszenierung der Vergangenheit, der dazu dient, dieser Inszenierung einen Richtungssinn einzuschreiben und das Vergangene in Ankoppelung an das kulturelle Gedächtnis gegenwärtig zu machen. Das Beispiel ist Volker Schlöndorffs Der neunte Tag.

3. Der neunte Tag

Der neunte Tag (2004) führt die Spur der Auseinandersetzung mit dem Faschismus und Nationalsozialismus fort, die dem Werk von Volker Schlöndorff tief eingezeichnet ist.[8] An der Erzähloberfläche wird sie besonders sichtbar im Debutfilm Der junge Törless (1965) – einem Psychogramm der „Larvenzeit des Faschismus“, wie Robert Musil später seinen Roman genannt hatte – und in Der Unhold (1996), der Verfilmung eines Romans von Michel Tournier. In beiden Filmen interessierte sich Schlöndorff weniger für die politischen oder sozialpsychologischen Dimensionen des Nationalsozialismus, obgleich diese im sorgfältig rekonstruierten Bild der Vergangenheit immer präsent gehalten sind. Es geht ihm vielmehr immer zuvorderst um den Faschismus als grundsätzliche Versuchung des Menschen. Gerade weil sich Schlöndorff dem Faschismus mehr auf einer individualpsychologischen Ebene nähert, vermag er dem Thema über das Gegenwärtig-Machen der Vergangenheit eine dauerhafte Aktualität abzugewinnen. Denn sie sind ja in der Tat zeitlos: die Versuchungen des Konformismus, des Sich-Stark-Fühlens in der Masse oder des ängstlichen Sich-Wegduckens. Anders gewendet: Es geht für Schlöndorff um den Faschismus als maximale Herausforderung an die ihm widerständige Selbstbehauptung des Individuums, als Herausforderung an das Durchhalten einer Moralität, die in der Freiheit des Einzelnen und seines Gewissens ansetzt und insofern in christlichen Grundoptionen gründet.

Beides, die Versuchung des Faschismus und die Widerständigkeit ihm gegenüber, setzt Der neunte Tag in seltener Klarheit und Überzeugungskraft ins Profil. Dabei hilft dem Film sicher nicht unwesentlich, dass er in konkreten Erfahrungen, in einer realen Lebensgeschichte verankert und durch diese gewissermaßen autorisiert ist. Grundlage von Der neunte Tag ist das autobiographische Buch „Pfarrerblock 25 487“. Das war die Nummer des Luxemburger Priesters Jean Bernard während seiner Zeit im Konzentrationslager Dachau. Im Unterschied zu über tausend anderen Priestern, vor allem polnischen, überlebte Bernard das Lager, obgleich er mehr als einmal dem Tode näher als dem Leben war. Bernard kam im Mai 1941 nach Dachau und wurde im August 1942 schwerkrank entlassen. Nach einer sehr langwierigen Erholung von den Strapazen des Lagers war er nach dem Krieg lange Jahre Präsident der internationalen katholischen Filmorganisation OCIC, für die er bereits seit 1934 an verantwortlicher Stelle gearbeitet hatte. Bernard verstarb 1994 im Alter von 87 Jahren.

Der neunte Tag hat also einen authentischen historischen Hintergrund. Im Zentrum des Films steht freilich eine im Buch nur ganz knapp thematisierte, aber höchst brisante Episode, die im Verlauf der vielstufigen Drehbuchentwicklung zum Kernkonflikt des Films ausgebaut wurde.[9] Die Passage handelt von Bernards absolut ungewöhnlichem zehntägigen „Urlaub“ aus Dachau, näherhin von dem ihm während dieser Zeit abverlangten Vorstellig-Werden in der „Villa Pauly“, der Luxemburger Nazi-Zentrale, wo man ihn bei einem kurzen Gespräch vergeblich als Kolloborateur gewinnen wollte.

Bernards ungemein intensive, an dramatischen Entwicklungen reiche Darstellung der Lagerzeit gibt so am Ende nur den Rahmen ab für die Entwicklung einer bei aller historischer Verortung letztlich überzeitlichen Konflikt- und Dilemma-Geschichte. Denn die Filmautoren interessierten sich vor allem für den ungewöhnlichen Hafturlaub und sahen „das wahre Drama“[10] in jener halben Buchseite über die Villa Pauly verborgen. Die Grundidee war, so Schlöndorff: „Die Leerstelle zum Mittelpunkt des Films zu machen.“[11] (451) Dabei wurde dann der von Bernard selbst nur schwach konturierte Versuch, ihn als Kollaborateur zu gewinnen, zu einer abgründigen Versuchungsgeschichte ausgefaltet.

Ihre kreative Erweiterung der Erinnerungen Bernards vertraten die Filmautoren engagiert und markierten die Fiktionalisierung schließlich durch die Änderung des Namens der Titelfigur zu Henri Kremer. Prof. Jürgen Haase, der Produzent, spricht im Filmbuch beispielsweise davon, dass der von Bernard nur umrisshaft erinnerte „Urlaub“ als „freier Raum“ die „Chance“ geboten habe, „neben den historischen und politischen Erkenntnissen ein menschliches Drama ergänzend fiktional zu kreieren.“ (10[12]) Durch die imaginierte Ausgestaltung der Urlaubshandlung zu einer Versuchungsgeschichte habe man ein „klassisches Drama“ (96) schaffen wollen: eine „klassische Tragödie“ (103) von „Shakespearescher Dramatik“ (94), ein „geistiges Drama“ (102) voller „Kino-Suspense“ (96). Hinter der fiktionalen Erweiterung stand also die Absicht, das Publikum in die Auseinandersetzung mit elementaren menschlichen Wahrheiten und moralischen Grundfragen[13] von überzeitlicher Bedeutung zu verwickeln: Fragen des Schuldigwerdens, der Wahrhaftigkeit sich selbst und anderen gegenüber, Fragen des Gewissens und nicht zuletzt Fragen nach der Anwesenheit Gottes und der rettenden Kraft des Glaubens.

Die autobiographischen Erinnerungen Bernards wurden aber nicht nur kreativ fortgeschrieben und fiktionalisiert, sie wurden schließlich noch durch die Inszenierung um einen besonderen Tiefensinn angereichert, den mir am besten der Leitbegriff des theologischen Programms von Johann Baptist Metz zu fassen scheint: „memoria passionis“. Memoria passionis verstanden als Eingedenken der Leidensgeschichte Jesu, aber auch gegenüber dieser entgrenzt: als Eingedenken der Leidensgeschichte der Menschen überhaupt. Es geht um eine Theologie, die angetrieben ist von der Frage, „wie denn überhaupt von Gott zu reden sei angesichts der abgründigen Leidensgeschichte der Welt, ‚seiner’ Welt.“[14]

Diese Spur der memoria passionis imprägniert besonders die um die ‚Versuchungsgeschichte’ in Luxemburg gelegte Rahmenhandlung, an der Schlöndorff sehr gelegen war. Sie schließt besonders dicht an Bernards Lager-Erinnerungen an, das aber mit einigen bezeichnenden Veränderungen:

In der Eingangssequenz von Der neunte Tag sehen wir die Hinrichtung eines KZ-Gefangen, der, wie es im Lagerjargon hieß, „an den Baum“ gehängt wurde,[15] wie man ja auch von Jesu Tod sagt, er sei an den Galgen oder an den ‚Baum’ gehängt worden. Auf Jesus wird man ausdrücklich verwiesen, weil die Schergen dem Opfer zum Spott und um die anderen Priester zu demütigen eine Dornenkrone aus Stacheldraht aufsetzen und weil der ‚Baum’ – eigentlich normalerweise ein schlichter Pfosten oder Teil eines Gerüsts – zu einem Holzkreuz umgestaltet ist.

Von der Dornenkrone steht nichts in Bernards Aufzeichnungen, und auch nichts davon, dass der Pfahl eine Kreuzform gehabt hätte. Die Dornenkrone und der Tod am Kreuz – einschließlich des kruzifixartig hängenden Körpers des Opfers – sind in der Inszenierung hinzugenommen und setzen zu Beginn des Films ein deutliches Signal: Das Leiden der Gefangenen wird sub specie crucis gesehen – unter der Perspektive des Kreuzestodes Jesu: Die Schicksale der Gefangenen, und exemplarisch dann das Schicksal des Abbé Henri Kremer, sind Passionsgeschichten, Geschichten der extremen Leidensnachfolge. Zugleich ist es aber auch die Erinnerung an die Passion Christi, die sich in den andächtig begangenen Messfeiern im Lager verdichtet, die den Gefangenen Kraft gibt und ein Zeichen des Widerstands gegen die Barbarei setzt. Als die Priester im Film der „Kreuzigung“ (Jozef Niewiadomski[16]) zusehen, stimmen sie nach einer Phase des stummen Entsetzens ein geistliches Lied an: in einer Situation der scheinbaren Gottverlassenheit halten sie stand. Das antwortet der „Gottesmystik Jesu“, wie sie Metz beschrieben hat: „Jesus hält der Gottheit Gottes stand; in der Gottverlassenheit des Kreuzes bejaht er einen Gott, der noch anders und anderes ist als das Echo unserer Wünsche.“[17]

Die memoria passionis grundiert den Film auch im weiteren Verlauf, nicht mehr so stark wie zu Beginn, aber doch wahrnehmbar, nachdem das starke Anfangssignal mit dem Tod am Kreuz als Rezeptionssignal die Wahrnehmung entsprechend justiert hat. Von diesem Anfang her wird man in Abbè Kremer wiederholt eine Ecce homo-Figur erkennen. Wie stark der christomorphe Filmanfang das nachfolgende Geschehen mit Passions-Erinnerungen imprägniert, das musste Schlöndorff im Frühjahr 2009 als Gast beim „FilmForum“ in der Katholischen Akademie in Bayern erleben, und zwar mit Blick auf den Filmschluss, der den Bogen zum Anfang, zur ersten Ankunft im Lager schlägt. Der Innsbrucker Dogmatiker Jozef Niewiadomski schrieb in einem Beitrag über die Eucharistie-Motive im „Neunten Tag“ zu diesem Schluss: „Die Schlusssequenz des Films bezieht die eucharistische Logik klar ein. Abbé Kremer teilt nach seiner Rückkehr ins Lager die Wurst, die er hineingeschmuggelt hat. Mit derselben Andacht mit der die Priester zu Beginn des Films an der Eucharistie teilgenommen haben, sind sie nun bei diesem symbolischen Mahl dabei. Ihre Augen strahlen Hoffnung aus. Inmitten des ‚mysterium tremendum’ erleben sie das ‚mysterium fascinosum’, das Geheimnis des Leibes Christi.“[18]

Wie Niewiadomwski beharrten auch die Zuschauer in der Münchner Akademie gegenüber Schlöndorff darauf, dass sie im Teilen der eingeschmuggelten Salami eine Anspielung auf die Eucharistie sahen. Schlöndorff hatte das, wie er beteuerte, nicht im Sinn, aber er kam mit seiner Replik im Sinn von „eine Wurst ist eine Wurst“ nicht durch: er kam nicht an gegen die Dynamik der von ihm ‚angezettelten’ memoria passionis. Vielleicht ist er unbewusst aber auch nicht ganz unschuldig daran. Denn bezeichnenderweise hat er an dieser Stelle wieder in die historische Quelle eingegriffen und das Tagebuch anders inszeniert. Im Buch ist es ein Wurstbrot das Kremer heimlich ins Lager bringt. Das hätte sich freilich nicht so schön in hostienartige Scheiben zerteilen lassen.

Der neunte Tag hat in den geschliffenen Dialogen des Schlagabtauschs zwischen Abbé Kremer und seinem ‚Versucher’, dem idealistischen SS-Mann Gebhardt, gewiss manche Züge eines ausgezirkelten Jesuitendramas. Und Jean Bernard erinnerte Schlöndorff in der Tat an „Pater Picasso“, wie er Pater Arnaud de Solages, seinen verehrten künstlerischen Mentor im Jesuiteninternat, nennt.[19] – Es scheint mir aber nicht zu hoch gegriffen, zu sagen: Schlöndorffs Film ist zu allererst ein Beispiel der praktizierten memoria passionis, des für das Überleben des Menschen und des Humanums unaufgebbaren Leidensgedächtnisses, hier in Gestalt eines Films, der gegen das Vergessen arbeitet.

Im Filmclub seines Internats hatte Schlöndorff erstmals eine Passionsgeschichte gesehen, die Filmgeschichte geschrieben hat: Carl Theodor Dreyers grandiosen Stummfilm La Passion de Jeanne d’Arc (1928). Er erinnert sich: „Picasso erläuterte unter Tränen, wie mächtig Glaube sein könne, wenn er uns die Kraft gibt, im Feuer zu sterben, ohne Gott und die Menschen zu verfluchen. Der neunte Tag ist mein später Gruß an ihn.“[20] Dreyers Jeanne war Schlöndorffs wesentliche künstlerische Inspirationsquelle für Der neunte Tag. In seiner Autobiographie notiert er, dass er bei der Vorbereitung dieses Films mehrmals zusammen mit seinem Kameramann Tomas Erhart Dreyers Passion angesehen hatte.[21]

4. Die Passion der Jeanne d’Arc und das Verfahren der Transfiguration

Von der Passion der Jeanne d’Arc her erklärt sich der auch dem Neunten Tag eingeschriebene Bezug zwischen Historie und memoria passionis. Denn Dreyers Film ist das kristalline Paradigma, ja wohl der Protyp schlechthin für eine im Horizont der Leidensgeschichte Jesu gedeutete Darstellung einer historischen Gestalt im Film. Unter der Doppel-Perspektive der Gestaltung von Jeannes Weg als „imitatio christi“ bei gleichzeitig angestrebter historiographischer Sorgfalt ist Dreyers Jeanne d’Arc bereits von Natalie Zemon Davies in dem von Rainer Rother herausgegebenen Band „Bilder schreiben Geschichte“ gewürdigt worden.[22] Deshalb können wir uns hier auf einen kurzen Blick auf diesen Film beschränken. Einerseits hat Dreyer eingehend die historischen Quellen studiert und sich eng an sie zu halten gesucht, andererseits macht er aber auch keinen Hehl daraus, dass für ihn der Schlüssel zum Leben dieser ungewöhnlichen Frau und zu dessen innerem Richtungssinn in der imitatio der Passionsgeschichte Jesu liegt. Das signalisiert unübersehbar bereits die Rede von „Passion“ im Filmtitel. Das Deutungsmodell der memoria passionis erschließt sich ‚ohne Kommentar’ aus den Bildern selbst, pars pro toto etwa aus der berühmten Einstellung, die Jeanne als neuen verspotteten Christus zeigt, bei dem die Dornenkrone und der Stock als ‚Zepter’ (vgl. Mt 27,29) durch einen Strohkranz und einen Pfeil ersetzt sind.

So markant sie auch ist: Dreyers memoria passionis im Rahmen seiner Bearbeitung des Jeanne d’Arc-Stoffes ist am Ende nur eine Variante aus dem pluralen Repertoire der sog. Transfigurationen Jesu. Neben dem Begriff „Transfiguration“ findet sich auch der Begriff „Postfiguration“. bzw. man spricht von einer historischen Figur, wie eben beispielsweise Jesus, als „Präfiguration“ eine späteren Gestalt. Mit Blick auf Bezugnahmen auf die Jesusfigur wird jedoch bevorzugt „Transfiguration“ verwendet. Maßgeblich beigetragen hat hierzu die Studie „Fictional Transfigurations of Jesus“[23] von Theodore Ziolkowski. Ziolkowski definiert die „fiktionale Transfiguration“ folgendermaßen: „Es handelt sich um eine fiktionale Erzählung, in der die Charaktere und Handlungen, ungeachtet der Bedeutung [meaning] und des Themas, in einem bemerkenswerten Umfang präfiguriert sind von Figuren und Handlungen, die herkömmlicherweise mit dem Leben Jesu, wie es aus den Evangelien bekannt ist, assoziiiert werden.“ (6; eig. Übers.)

Wie griechische[24] oder germanische Mythen könne auch, so Ziolkowski, das Leben Jesu in modernen Erzählungen als „Modell“ (IX) oder ‚pattern’ Verwendung finden (VII). Doch Ziolkowski greift zu kurz, wenn er allein auf die fiktionale Literatur blickt: Wie die Beispiele von Dreyers Jeanne d’Arc und Schlöndorffs Bearbeitung der (gerade in der christomorphen Rahmenhandlung präsenten) autobiographischen Erinnerungen von Jean Bernard zeigen, ist das Moment der Transfiguration nicht auf fiktionale Erzählungen beschränkt, sondern kann auch auf historische Stoffe adaptiert werden, um diesen eine bestimmte Deutung und Orientierung einzuschreiben. Besonders beliebt bei historischen Stoffen ist ausgerechnet ein (eigentlich basaler) Transfiguartionstyp, den Ziolkowski seltsamerweise übergangen hat[25]: der Typ „Passionsfigur“. Das bedeutet in unserem Zusammenhang: die Leiden und der Tod einer historisch dokumentierten Gestalt werden als ein dem Tod Jesu zumindest partiell analoges Schicksal gedeutet; sei es als Martyrium eines Gerechten, als unschuldiger, gewaltsamer Tod, oder – wie in Optimistische Tragödie – als Tod, der mit einer Opfer- und Erlösungsperspektive verbunden ist.

Im Variantenreichtum der Transfigurationen zeigt sich, dass Jesus Christus eine nach vielen Seiten hin offene Bezugsfigur ist. Als solche ist sie gewiss nicht beliebig, aber doch sehr plural einsetzbar. Eine Verbindung zu ihm kann auch über eine nur ‚fragmentarische’ Transfiguration aufgebaut werden: d.h. im Fragment kann und soll das Ganze aufscheinen. Skizzieren wir wenigstens einige Aspekte und Formen der transfigurativen Korrelation zwischen einer (mythischen oder historischen) Bezugsfigur und einem Protagonisten in einem filmischen oder literarischen Werk – Fokus: Transfigurationen Jesu Christi:

- Der Protagonist entspricht dem Typ Außenseiter, Märtyrer, unschuldig Leidender, Opfer.

- Der Protagonist wiederholt analog oder parabolisch das Leben Jesu bzw. markante Phasen oder entscheidende Momente desselben.

- Die Imitatio Christi ist dem Protagonisten selbst womöglich nicht bewusst, doch sein Geschick und Handeln wird vom Regisseur durch die Inszenierung dahingehend ausgerichtet.

- Die Transfiguration deutet auf die Wirklichkeit des Vorbilds - und evt. auch die Unmöglichkeit seines Anspruchs (vgl. Nazarín von Luis Buñuel).

- Der Protagonist kann auch als eine Art ‘Reinkarnation’ Jesu erscheinen; seine Figur rekurriert auf Jesus wie auf einen Archetyp: Jesus erscheint wie eine ubiquitäre Identifikationsfigur.

- Die Beziehung zu Jesus wird i.d.R. durch ikonographische Zitate (z.B. Kleidung, Haar- und Barttracht) oder einzelne bildliche oder aktionelle Relationen (z.B. Pietà-Haltung, Gestus des Brotbrechens) deutlich signalisiert, gewissermaßen ‘verbürgt’.

- Die Bezugnahme kann offensichtlich sein, kann sich aber auch nur in kleinen Anspielungen äußern. Oft genügen einige wenige deutlichere Anspielungen, bisweilen ein einziges Signal als Schlüssel zu einem weiter differenzierten Subtext.

- Verdecktere Anspielungen finden sich z.B. in Zitaten im Dialog, in Requisiten, im Szenenarrangement, in der Filmmusik etc.

- Beliebte ‚Rollen’ innerhalb einer transfigurativen Konstellation sind: Erlöser, Guter Hirte, Gottesknecht, unschuldig leidender Gerechter, spiritueller Meister, Richter, Messias, rettendes Kind, endzeitlicher Prophet.

- Beliebte Motive oder Handlungsmuster, über die Transfigurationen aufgebaut werden können, sind: die Ankunft des geheimnisvollen Fremden, das Wunder, der Ruf in die Nachfolge, das Aufrecht-in-Leiden/Tod-Gehen, der ‚Kreuzweg’, der Opfertod, die Auferstehung, das finale Gericht.

- Beliebte Motive für ikonographische Zitate sind: Krippe, Abendmahl, ‚Ecce homo’, Kreuz und Kreuzigung, Pietà, Pantokrator-Haltung und andere typische Gesten (z.B.: Segensgesten).

Bei fiktionalen Erzählungen und fiktionalen Figuren dient die Transfiguration meist zur indirekten Reflexion auf die Bezugsfigur, in unserem Fall auf Jesus Christus. Werden transfigurative Momente hingegen auf historische Figuren appliziert, dann nicht, um vermittels ihrer besser von Jesus reden zu können, sondern um die historischen Gestalten im Lichte des Schicksals Jesu zu deuten: beispielsweise um ihnen eine der oben genannten Rollen zuzuschreiben oder um ihr Leiden als Passion eines Gerechten zu markieren und ihren Tod mit Sinn aufzuladen.

Transfigurative Züge, die mit realen, geschichtlichen Gestalten verbunden werden, sind nicht auf den Film beschränkt, sondern begegnen allenthalben in der medialen Welt. Zwei bekannte Beipiele mögen genügen: Eine Erlöserrolle mit christomorphen Zügen wurde unlängst gerne Barack Obama zugedacht und ikonographisch konkretisiert.

Auf die Rolle des leidenden Gerechten und Märtyrers förmlich abonniert erschien seit den späten 1960er Jahren Ernesto Che Guevara und in seine Richtung wurden dann auch verschiedentlich andere Figuren, wie etwa Holger Meins, stilisiert, sei es ins Ikonenhafte oder zur ‚Ecce Homo’-Figur.

Wie subtil und verdeckt transfigurative Momente einem Film eingeschrieben sein können, der eine historische Gestalt publikumswirksam und identifikationsfähig nahebringen möchte, sei abschließend an Eric Tills Überraschungserfolg Luther demonstriert. Der ‚Trick’ ist ja vielleicht der, dass die transfigurativ organisierte ‚memoria passionis’ gar nicht als solche direkt augenfällig werden soll, aber untergründig, gewissermaßen subliminal, dennoch, ja um so besser wirkt und eine Figur überhöht.

5. Eric Tills Luther – oder: Geschichte im Film zwischen Rekonstruktion und Projektion

Eric Tills Luther (2003) ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Historienfilm Geschichte im Inszenieren nachhaltig interpretiert, und demonstriert eindrucksvoll den konstruktiven Charakter jeder Geschichtsschreibung. Vergliche man Tills Arbeit mit den früheren Luther-Filmen, so würde in der zeitlichen Abfolge der Filmbiographien transparent, wie jede Zeit Geschichte anders rekonstruiert: allein schon weil diese Rekonstruktionen zu verschiedenen Zeiten mit je anderen Interessen verbunden und von je anderen Fragestellungen geleitet sind und auf je andere Gegenwartsprobleme aus der Geschichte Antworten suchen. Filme sind dabei besonders plastische Beispiele für den subjektiven, zeitabhängigen Faktor aller Geschichtsbilder. Deshalb gibt ein Historienfilm auch meist mehr Aufschluss über die Gegenwart seiner Entstehung als über die Zeit, die er mehr oder weniger aufwendig zu rekonstruieren sucht und vor unseren Augen gleichsam wiederauferstehen lassen will. In einigen Jahren wird man auch Tills Luther zuvorderst als historisches Dokument, als Zeugnis und Quelle für den Zustand des Nachdenkens über den großen Reformator an der Schwelle zum 21. Jahrhundert lesen. Und man wird durch einen Film wie diesen hindurch uns heutige Menschen lesen: was wir von einem Erneuerer erwarteten, wie er anfangs des 21. Jahrhunderts zugeschnitten sein sollte, damit sich möglichst viele Menschen für ihn interessieren. – Andererseits: Eingangs habe ich darauf hingewiesen, dass eine jede wortsprachlich organisierte Geschichtsschreibung, so sachlich sie sich auch versteht und gibt, am Ende wenigstens in Teilen einen projektiven Zug hat und dort, wo die oft disparaten Daten zu einem sinnvollen Ganzen zusammengedacht werden müssen, auch einen teilweise fiktionalen Charakter. Ist also jede Geschichtsschreibung am Ende Geschichtserzählung, dann schneidet der Film als Erzählmedium, näherhin als primär visuell organisierte Form erzählender Geschichtsschreibung gar nicht so schlecht ab. Er macht seinen Erzählcharakter zumindest offensichtlicher und kaschiert weniger seine projektiven Anteile. Immer gilt dabei aber, was der amerikanische Drehbuchautor – auch von historischen Filmen – Robert A. Rosenstone angemerkt hat:

„Indem ein historischer Spielfilm „die visuellen und emotionalen Daten bevorzugt, während er die analytischen herunterspielt, verändert er (..) auf eine subtile Weise – die wir bislang weder messen noch beschreiben können – unser Geschichtsbewußtsein.“[26]

Insofern könnten wir fragen: Wie verändert die Inszenierung von Tills Luther-Film unser Geschichtsbewusstsein hinsichtlich des Reformators und seiner Zeit? Wie schreibt Till Geschichte um, wie schreibt er sie neu? – Hierzu nur einige wenige erste Hinweise (das wäre ein schönes Thema für eine längere Untersuchung). Als Beispiel für „Deutungsarbeit“ in Tills „Luther“ sei abermals das Moment der Transfiguration herausgegriffen.[27] Denn auch bei Till werden wieder etliche Momente einer transfigurativ organisierten memoria passionis sichtbar: Luther wird zur Christus- und Paulusfigur bzw. zur Nachfolgefigur par excellence, eben zum „Heiligen“ stilisiert:

Man vergleiche beispielsweise nur die Nähe zwischen dem paulinischen Damaskuserlebnis (Apg 9) und Luthers lebenswendendem Gewittersturm-Erlebnis; die Versuchungsszenen oder das Gleichnishafte im Reden und Argumentieren Luthers. Besonders wirksam sind die Züge, die Luther als Passionsfigur erscheinen lassen. Sie verdichten sich in einzelnen Szenen und strahlen von dort auf das Ganze des Films aus. Ein gutes Beispiel ist der ‚Einzug Luthers in Worms’, der in Anlehnung an Jesu Einzug in Jerusalem gestaltet ist und – wie der nachfolgende Screenshot-Vergleich illustriert – besonders dessen Inszenierung in Pier Paolo Pasolinis berühmten, im Bildgedächtnis vieler Menschen als Referenztext präsenten Jesusfilm Das Erste Evangelium – Matthäus (1964) als ‚geheimen’ Bezugstext intertextuell aufnimmt.

6. Abschluss

Die Wahrnehmung transfigurativer Momente ist bei fiktionalen Erzählungen weit vorangeschritten und in ihren Ergebnissen unstrittig. Im Hinblick auf die filmische Inszenierung historischer Gestalten gibt es hingegen in Sachen Transfiguration im Allgemeinen und memoria passionis im Speziellen noch einiges zu entdecken. Die Jesusfigur und die Vita Jesu zählen auch für Bearbeitungen historischer Stoffe zu den prominentesten Bezugsgrößen, wenn es darum geht, historischen Figuren und Handlungen im Rückgriff auf das kulturelle Gedächtnis einen Richtungssinn und Qualitäten zuzuschreiben, die einen Einzelnen oder eine einzelne Handlung in größeren Entwicklungen und Paradigmen einordnet, um sie auf dem Weg der Analogiebildung besser zu verstehen. Derart transfigurativ etablierte Kontextuierungen lassen sich nicht nur in aktuell (noch?) vom Christentum durchformten Ländern und Zeiten belegen, sondern bemerkenswerterweise auch in Kulturen, die sich offensiv dem Atheismus verschrieben haben. Letzteres gilt in besonderer Weise für die ehemalige Sowjetunion, die dem tief eingewurzelten religiösen Erbe der russischen Tradition nicht entkommen konnte oder auch gar nicht entkommen wollte, sondern dieses Erbe im Sinne der Sowjetideologie neu zu funktionalisieren gesucht hatte. Das bestätigt die Energie und Reichweite der hier beleuchteten Konstellation aus geschichtlichen Fakten und ihrer Deutung im Horizont der memoria passionis.

Anmerkungen

[1] Referat bei der Tagung „Gegenwart der Vergangenheit“; Katholische Akademie Hamburg, 3. – 4. April 2004. Die Vortragsform wurde weitgehend beibehalten.

[2] Vgl. aber beispielsweise die harsche Kritik des Historikers Peter Steinbach an der s. E. viel zu weitreichenden ‚carte blanche’, die der Stauffenberg-Forscher Peter Hoffmann der Operation Walküre gegeben hatte: http://www.abendblatt.de/daten/2009/01/22/1019128.html.

[3] Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction,

New York

1988, 89 (Herv. i.O.).

[4] Marc Ferro, Gibt es eine filmische Sicht der Geschichte? in: R. Rother (Hg.), Bilder schreiben Geschichte: Der Historiker im Kino, Berlin 1991, 17-36, hier: 21.

[5] Vgl. Bd. 1 von Karl Jaspers, Die großen Philosophen, München 1957.

[6] Originaltitel: Optimistitscheskaja tragedija.

[7] Regie: Harald Reindl, Deutschland/Jugoslawien 1965.

[8] Die Ausführungen zu Der Neunte Tag folgen streckenweise meinem Beitrag: Zwischen Autobiographie und „memoria passionis“. Einführende Gedanken zu Volker Schlöndorffs „Der neunte Tag“ (2004), in: zur debatte. Themen der Katholischen Akademie in Bayern, 39.Jg., Nr.4 (2009) 40-41.

[9] Jean Bernard, Pfarrerblock 25487. Dachau 1941-42, Luxemburg, 4. Auflage der Neuausgabe bei „Éditions Saint-Paul“ 2004, 108f.

[10] „I have a hard time making any decision whatsoever“. Director Volker Schlöndorff talks about The Ninth Day: http://decentfilms.com/sections/articles/2574 (abgrufen am 29.05.2006).

[11] Volker Schlöndorff, Licht, Schatten und Bewegung. Mein Leben und meine Filme, München: Carl Hanser, 2008, 451.

[12] Die Seitenangaben in Klammern im Haupttext beziehen sich in diesem Absatz auf das Filmbuch: Der Neunte Tag. Pfarrerblock 25487, hg. von Jürgen Haase u. Léon Zeches, Luxemburg 2004.

[13] Näheres dazu bei Franz-Günther Weyrich, Der neunte Tag. Ein Film von Volker Schlöndorff, hg. vom „Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds e.V.“ in Zusammenarbeit mit dem „Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus“ und dem „Kulturreferat der Landeshauptstadt München“, München 2004, 28-33.

[14] Johann Baptist Metz, Memoria Passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft. In Zusammenarbeit mit Johann Reikerstorfer, Freiburg-Basel-Wien: Herder, 3., durchges. u. korr. Aufl. 2006, 4f.

[15] Vgl. Bernard, Pfarrerblock 25487, 44.

[16] In Anführungszeichen in dem Bildkommentar zur Abb. 3 seines Beitrags: „Mysterium fascinosum“ inmitten von „mysterium tremendum“. DER NEUNTE TAG und die transformierende Kraft der Eucharistie, in D. Regensburger/G. Larcher (Hg.), Paradise Now (Film und Theologie, Bd. 9, Marburg 2009, 149-171, hier: 161.

[17] Metz, Memoria Passionis, 24.

[18] Niewiadomski, Mysterium fascinosum“ inmitten von „mysterium tremendum“. 171.

[19] Vgl. Schlöndorff, Licht, Schatten und Bewegung, 450.

[22] Natalie Zemon Davies, „Jede Ähnlichkeit mit lebenden und toten Personen…“: Der Film und die Herausforderung der Authentizität, in: Rother (Hg.), Bilder schreiben Geschichte, 37-63, hier: 47.45.

[23] Princeton 1972 (Im Folgenden mit Seitenzahlen im Haupttext zitiert)..

[24] Vgl. dazu jetzt seine neue Untersuchung: Mythologisierte Gegenwart. Deutsches Erleben seit 1933 in antikem Gewand, München 2009

[25] Ziolkowski kennt fünf Typen: 1) den Typ des „christlichen Sozialisten“, den Sozialreformer, der für die Armen, Entrechteten und Außenseiter Partei ergreift. 2) den Typ des „Christomanics“, der besessen ist von der Idee, selbst Jesus (oder seine Reinkarnation) zu sein, 3) den Typ des „mythischen Jesus“, 4) den Typ des „Kamerad/Genosse Jesus“, der mit Institutionen (Kirche, Partei) oder autoritäten Strukturen in Konflikt gerät, und 5) den Typ, der einem „Fünften Evangelium“ zugehört.

[26] Geschichte in Bildern/Geschichte in Worten: Über die Möglichkeit, Geschichte zu verfilmen, in: Rother (Hg.), Bilder schreiben Geschichte, 65-83, hier: 73.

[27] Eine andere, konsequent durchgeführte Bearbeitungsspur ist bei Till die Tilgung des Anstößigen. Damit kein Makel auf den Helden und Heiligen fällt oder nur so wenig Makel als nötig ist, um einer für Identifikationen unerreichbaren Idealgestalt zu wehren, werden weniger lichte oder gar anstößige Momente, die in Luthers Biographie unumstritten sind, gemildert oder gestrichen. Die filmische Reformierung des Reformators beginnt damit, dass Luther visuell ‚aufgebessert’ wird: ein Darsteller, der kurz vorher als Shakespeare in Love das weibliche Publikum bezaubert hatte, sorgt für grundständige Sympathiepunkte. Analog ist es bei der Besetzung der Katherina von Bora: sie ist stilisiert zum heutigen Identifikationstyp einer selbstbewussten, tatkräftigen, initiativen und attraktiven Frau.

|